- Курсовая работа: Расчет абсорбционной установки

- Введение

- 2.2 Материальный баланс

- 2.3 Тепловой баланс

- 3 .Конструктивный расчёт

- 3.1 Расчет диаметра колонны

- 3.2 Расчет высоты колонны

- 3.3 Подбор стандартных конструктивных элементов

- 3.3.1 Подбор крышки и днища

- 3.3.2 Подбор тарелок

- 3.4 Расчет штуцеров

- 3.5 Расчет массы аппарата

- 3.6 Подбор опор

- Заключение

- Список использованной литературы

Курсовая работа: Расчет абсорбционной установки

| Название: Расчет абсорбционной установки Раздел: Промышленность, производство Тип: курсовая работа Добавлен 21:56:35 12 декабря 2009 Похожие работы Просмотров: 8319 Комментариев: 16 Оценило: 6 человек Средний балл: 4.3 Оценка: 4 Скачать | |||||

| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |

| Eатм | 1060 | 1205 | 1350 | 1575 | 1800 |

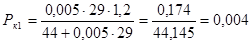

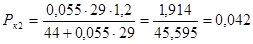

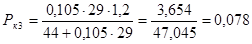

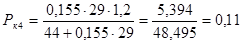

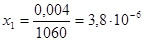

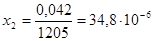

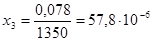

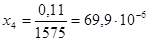

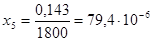

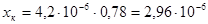

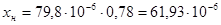

Пользуясь формулой (2.4) определяем для каждого значения “

Для каждого значения “

По значения “

В зависимости от степени поглощения газа поглотителем строим рабочую линию. Используя значения

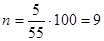

Из графика определяем, что количество единиц переноса в колонне равно 5. Принимая, что КПД одной тарелки равен 55%, уточняем количество практических тарелок.

2.2 Материальный баланс

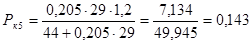

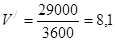

Определим секундный расход газа, воспользовавшись формулой (2.8).

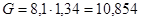

По формуле (2.9) определим массовый расход газа.

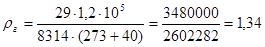

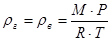

Используя формулу (2.10) определим плотность газа.

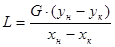

Определим расход поглотителя по формулу (2.11).

Используя формулу (2.12) определим объёмный расход поглотителя.

2.3 Тепловой баланс

При растворении газа в жидкости выделяется некоторое количество теплоты. При отсутствии отвода теплоты температура повышается, что ведет к возрастанию равновесного парциального давления компонента, изменению положения линии равновесия, уменьшению движущей силы процесса, ухудшению условий абсорбции.

Практически процесс абсорбции проводится с интенсивным отводом теплоты, чтобы температура раствора в аппарате повышалась незначительно.

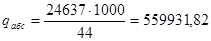

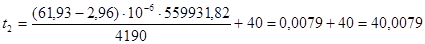

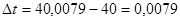

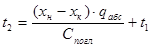

Определим температуру газа на выходе из абсорбера, вычислив её по формуле (2.13).

Определим теплоту растворения газа в воде по формуле (2.14).

Из справочника находим значение

В ходе расчета выяснилось, что разница между теплотой газа на входе и выходе незначительна, следовательно, предусматривать отвод тепла нет необходимости.

3 .Конструктивный расчёт

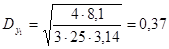

3.1 Расчет диаметра колонны

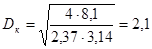

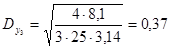

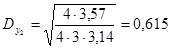

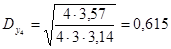

Определим диаметр колонны по формуле (3.1)

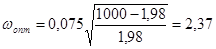

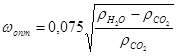

Воспользовавшись формулой (3.2) найдём оптимальную скорость газа в колонне.

Из ряда стандартных диаметров принимаем диаметр колонны, равный 2200мм.

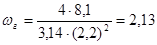

Уточним скорость газа.

3.2 Расчет высоты колонны

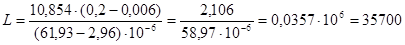

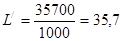

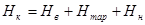

Определим высоту колонны, вычислив её по формуле (3.3).

при D = 2200 из справочника выписываем значения:

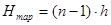

Высоту тарельчатой части колонны определим, используя формулу (3.4).

3.3 Подбор стандартных конструктивных элементов

3.3.1 Подбор крышки и днища

Для данной колонны из ряда стандартных элементов подберём крышку и днище. Технические характеристики данных элементов указаны в таблице 4.

| Параметры | крышка | днище |

Внутренний диаметр  , ,  | 2200 | 2200 |

Высота борта  , ,  | 50 | 50 |

Высота эллиптической части  , ,  | 550 | 550 |

Внутренняя поверхность  , ,  | 5,6 | 5,6 |

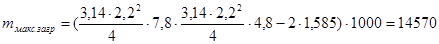

Внутренняя ёмкость  , ,  | 1,585 | 1,585 |

Толщина стенки  , ,  | 20 | 20 |

Масса  , ,  | 895 | 895 |

3.3.2 Подбор тарелок

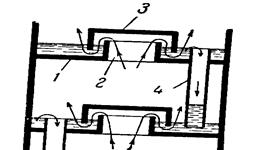

В барботажных абсорберах поверхность соприкосновения фаз развивается потоками газа, распределяющегося в жидкости в виде пузырьков и струек. Такое движение газа, называемое барботажем, осуществляется в тарельчатых колоннах с колпачковыми, ситчатыми или провальными тарелками.

Особенностью тарельчатых колонн является ступенчатый характер проводимого в них процесса — газ и жидкость последовательно соприкасаются на отдельных ступенях (тарелках) аппарата.

В зависимости от диаметра, колонные аппараты изготавливают с тарелками различных типов. В данную колонну диаметром 2200

В колпачковых тарелках газ барботирует через жидкость, выходя из прорезей колпачков, расположенных на каждой тарелке. В прорезях газ дробится на мелкие струйки, которые по выходе из прорези почти сразу поднимаются вверх и, проходя через слой жидкости на тарелке, сливаются друг с другом.

В колоннах с колпачковыми тарелками (рисунок 2) находятся тарелки 1 с патрубками 2, закрытые сверху колпачками 3. Нижние края колпачков снабжены зубцами или прорезями в виде узких вертикальных щелей. Жидкость протекает с тарелки на тарелку через переливные трубы 4. Уровень жидкости на тарелке соответствует высоте, на которую верхние концы переливных труб выступают над тарелкой. Чтобы жидкость перетекла только по переливным трубам, а не через патрубки 2, верхние концы патрубков должны быть выше уровня жидкости. Нижние края колпачков погружены в жидкость так, чтобы уровень жидкости был выше верха прорезей.

Газ проходит по патрубкам 2 в пространство под колпачками и, выходя через отверстия между зубцами или через прорези в колпачках, барботирует через слой жидкости.

Чтобы газ не попадал в переливные трубы и не препятствовал таким образом нормальному перетоку жидкости с тарелки на тарелку, нижние концы переливных труб опущены под уровень жидкости. Благодаря этому создается гидрозатвор, предотвращающий прохождение газа через трубы.

Рисунок 2 — Колонна с колпачковыми тарелками

Технические характеристики колпачковых тарелок типа ТСК-1 при диаметре колонны 2200

Свободное сечение колонны,  | 3,81 |

Длина линии барботажа,  | 44,6 |

Периметр слива  , ,  | 1,606 |

Свободное сечение тарелки,  | 0,471 |

Относительная площадь для отхода паров  , ,  | 12,3 |

Масса,  | 211 |

3.4 Расчет штуцеров

Подсоединение трубопроводов к сосудам и аппаратам осуществляется с помощью вводных труб или штуцеров. Штуцерные соединения могут быть разъемными (резьбовыми, фланцевыми, сальниковыми) и неразъемными (сварными, паяными, клеевыми). Наиболее распространены разъемные соединения с помощью фланцевых штуцеров. Стальные фланцевые штуцера представляют собой короткие куски труб с приваренными к ним фланцами либо с фланцами, удерживающимися на отбортовке, либо с фланцами, откованными за одно со штуцером. В зависимости от толщины стенок патрубки штуцеров могут быть тонкостенными и толстостенными. Типы штуцеров зависят от номинального (условного) давления и температуры среды.

Присоединение фланцевых штуцеров к корпусу аппарата, днищу или крышке выполняется с определенным вылетом, который зависит от условного диаметра и условного давления, а также от толщины изоляции аппарата, если он таковую имеет.

По назначению все фланцевые соединения в химическом аппаратостроении подразделяют на фланцы для трубной арматуры и труб (сюда же относятся все фланцы штуцеров и аппаратов) и фланцы для аппаратов (с их помощью осуществляется крепление крышек, днищ и т.д.)

Диаметр штуцеров рассчитываем по формуле (3.5).

Производительность колонны велика, поэтому для подачи и отвода газового потока со скоростью 25

Для подачи поглотителя и отвода насыщенного поглотителя со скоростью 3

Уточняем по справочным данным диаметры штуцеров и толщину стенок. Данные представлены в таблице 6.

| Номер штуцера | 1 | 2 | 3 | 4 |

Толщина стенки  , ,  | 16 | 16 | 16 | 16 |

Наружный диаметр  , ,  | 426 | 426 | 650 | 650 |

3.5 Расчет массы аппарата

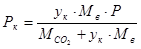

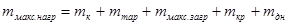

Массу данной колонны определяем по формуле (3.6).

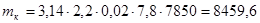

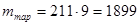

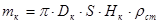

Массу тарелок определим по формуле (3.7)

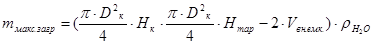

Пользуясь формулой (3.8) определим массу максимальной загрузки колонны.

Массу максимальной нагрузки на опоры определим, пользуясь формулой (3.9).

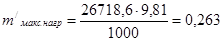

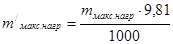

Переведем массу максимальной нагрузки в мега ньютоны, используя формулу (3.10).

3.6 Подбор опор

Химические аппараты устанавливают на фундамент чаще всего с помощью опор. Аппараты, работающие в горизонтальном положении, независимо от того, где их монтируют (внутри помещения или вне его), устанавливают на седловых опорах. Аппараты вертикального типа, размещаемы на открытых площадках, оснащают юбочными опорами — цилиндрическими или коническими. Чаще всего юбочные опоры применяют для аппаратов колонного типа. Аппараты, устанавливаемые в помещении, могут монтироваться либо на подвесных лапах, либо на стойках.

Если аппарат устанавливают на полу того или иного этажа, то при соотношении высоты колонны к ее диаметру меньшим 5 используют опорные стойки, которые могут быть вертикальными или наклонными, круглого или некруглого сечения. Опорные стойки круглого сечения применяют, как правило, для аппаратов малых объемов. Чтобы сохранить прочность обечаек и днищ аппаратов при воздействии на них опорных нагрузок, между опорой и элементами аппарата иногда помещают специальную прокладку. Число опор, определяемое конструктивными соображениями, проверяют расчетным путем: стоек должно быть не менее трех. Т.к. соотношение высоты данной колонны к ее диаметру меньше 5, то данную колонну необходимо установить на опорные стойки некруглого, в количестве четырех штук.

Заключение

Вданном курсовой проекте спроектирована абсорбционная установка непрерывного действия для поглощения углекислого газа из его смеси с воздухом, используя в качестве поглотителя воду.

В ходе проектирования выполнен материальный баланс, в котором произведены расчеты массовых расходов основных материальных потоков (газовой смеси, поглотителя).

В ходе расчета теплового баланса, определено, что в ходе процесса абсорбции происходит незначительное выделение тепла, следовательно нет необходимости предусматривать отвод тепла.

В конструктивном расчете определена габариты аппарата (высота, диаметр колонны). В соответствии с габаритами аппарата практически рассчитаны и подобраны диаметры штуцеров, подобраны днище и крышка аппарата, выполнен подбор тарелок, рассчитана масса колонны и осуществлен подбор опоры.

Список использованной литературы

1. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. / А.Н. Плановский. — М.: Химия, 1987. — 496с.

2. Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии: учеб. пособие для техникумов / И.Л. Иоффе. — Л.: Химия, 1991. — 351 с.

3. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию / Ю.И. Дытнерский. — М.: Химия, 1991. — 496с.

4. Соколов В.Н. Машины и аппараты химических производств: примеры и задачи. Учеб. пособие для студентов вузов/ В.Н. Соколов — Л.: Машиностроение, 1982. — 384с.

5. Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник.3-е изд., перераб. и доп. / В.А. Рабинович. — Л.: Химия, 1991. -432с.

6. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчеты химической аппаратуры. / А.А. Лащинский. — Л.: Химия, 1970. — 974с.

7. Кувшинский М.Н., Соболева А.П. Курсовое проектирование по предмету «Процессы и аппараты химической промышленности»: Учеб. пособие для учащихся техникумов.2-е изд., перераб. и доп. / М.Н. Кувшинский. — М.: Высшая школа, 1980. — 223с.

Источник

в производстве серной кислоты, абсорбция

в производстве серной кислоты, абсорбция  с получением хлороводородной кислоты, абсорбция оксидов азота водой в производстве азотной кислоты и т.д.); при этом десорбцию проводить не обязательно;

с получением хлороводородной кислоты, абсорбция оксидов азота водой в производстве азотной кислоты и т.д.); при этом десорбцию проводить не обязательно; , очистка газов от фтористых соединений, выделяющихся при производстве минеральных удобрений и т.д.) Очистку газов от вредных примесей абсорбцией используют также при очистке технологических газов, когда присутствие примесей недопустимо для дальнейшей переработки газа (например, очистка коксового и нефтяного газов от

, очистка газов от фтористых соединений, выделяющихся при производстве минеральных удобрений и т.д.) Очистку газов от вредных примесей абсорбцией используют также при очистке технологических газов, когда присутствие примесей недопустимо для дальнейшей переработки газа (например, очистка коксового и нефтяного газов от  , очистка азотоводородной смеси, используемую для синтеза аммиака от

, очистка азотоводородной смеси, используемую для синтеза аммиака от  и

и  и т.д.). В этих случаях извлекаемые из газовых смесей компоненты обычно используют, поэтому их выделяют десорбцией;

и т.д.). В этих случаях извлекаемые из газовых смесей компоненты обычно используют, поэтому их выделяют десорбцией;