Тайна гибели «Адмирала Нахимова»

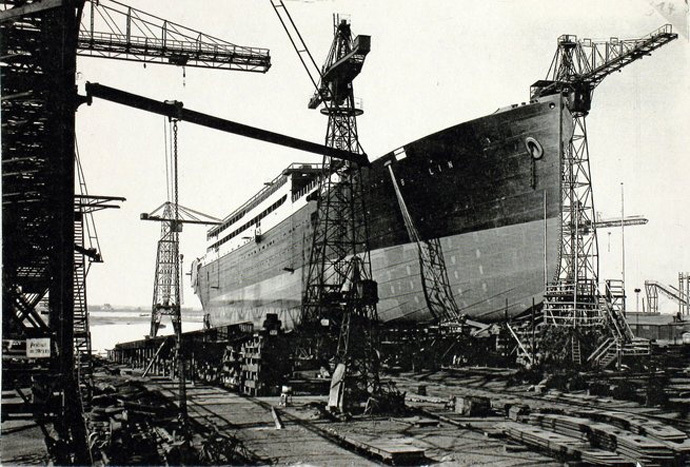

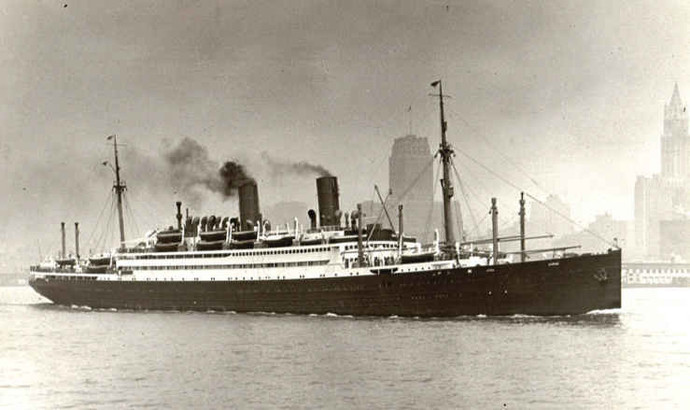

Пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов» был построен в Бремене (Германия) в 1925 году и первоначально носил название «Берлин». Тогда ещё немецкими инженерами сварка не использовалась, и весь корпус был клёпаный. Водоизмещение — 9000 тонн; длина — 174,3 м; ширина — 21,1 м; высота — 11,8 м; мощность механизмов — 12000 л. с.; скорость — 16 узлов. Экипаж — около 270 человек, пассажировместимость — 1500 человек. Судно до 1938 года совершало трансатлантические переходы, затем его использовали как круизное судно в рейсах на Шпицберген или в Средиземное море.

С началом Второй мировой войны использовалось как госпитальное судно и транспорт для перевозки войск. В январе 1945 года пароход «Берлин» под большой охраной подошёл к Либаве для эвакуации части войск из окружённой немецкой курляндской группировки. 31 января 1945 года в «Поморской бухте», на рейде Свинемюнде, «Берлин» подорвался на мине, и судно оказалось притопленным. При попытке судоподъёма в начале 1947 года снова произошёл взрыв, и судно опять погрузилось на дно. Вторично судоподъём был осуществлен 17 сентября 1947 года. Затем пароход получил новое название — «Адмирал Нахимов», а позже был отведен в док Кронштадтского завода для частичного ремонта. С 1949 по 1957 гг. «Адмирал Нахимов» проходил капитальный ремонт в ГДР.

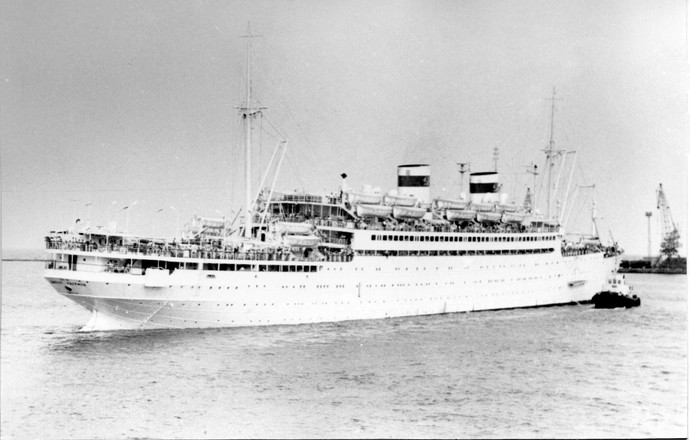

С 1957 года — в составе пассажирского флота СССР, судовладелец — Черноморское морское пароходство. Первый капитан под советским флагом — Николай Антонович Соболев (он был бессменным капитаном до 1978 года). Судно пользовалось большой популярностью у пассажиров. «Адмирал Нахимов» выполнил несколько секретных миссий. Так, в 1962 году во время Карибского кризиса «Адмирал Нахимов» был привлечён для перевозки солдат на Кубу. В 1979 году состоялись два секретных рейса Одесса — Куба (Матанзас) — Эфиопия (Ассэб) общей продолжительностью около полугода по доставке кубинских солдат для участия в военных действиях в Африке. Также судно использовалось для практики студентов высших и средних специальных морских учебных заведений.

Свой последний плановый ремонт и классификацию «Адмирал Нахимов» прошел в январе-апреле 1985 года в Варне. В соответствии с планом круиза лайнер весь день 31 августа находился в порту Новороссийска. Был жаркий день. Многочисленные экскурсии утомили участников круиза. Судно на солнцепеке сильно нагрелось. По возвращении в свои каюты пассажиры открыли иллюминаторы, в том числе и на нижних палубах, чтобы проветрить и охладить помещения. С наступлением вечерней прохлады начались культурно-развлекательные программы, а экипаж готовил пароход к отходу.

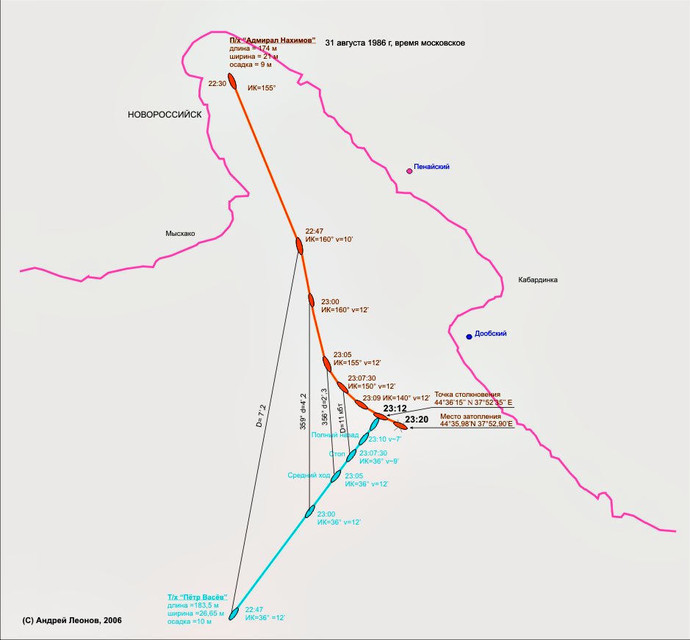

В 22 часа 31 августа 1986 года судно под командованием капитана В. Г. Маркова отошло от причала. Очередным портом захода значился Сочи. Погода была прекрасная: спокойное море, легкий ветерок и хорошая видимость. Да и плавание вдоль кавказских берегов было для экипажа делом обычным. А в это время курсом 58 градусов со скоростью 11,5 узла следовал из Канады в Новороссийск балкер «Петр Васев» с грузом зерна около 30 тыс. тонн. Командовал балкером капитан В. И. Ткаченко. В 23 часа «Адмирал Нахимов» лег на курс 160 градусов. Капитан Марков проинструктировал вахтенного и спустился с мостика в каюту. На теплоходе «Петр Васев» вахтенный получил информацию о курсе «Адмирала Нахимова» и просьбу пропустить его. В этот момент на мостик поднялся Ткаченко и, выслушав информацию, дал подтверждение, что готов пропустить круизный лайнер.

А в 23 часа 12 минут произошла трагедия — странное столкновение судов под углом, близким к прямому. Удар был нанесен в правый борт «Адмирала Нахимова» верхней частью форштевня теплохода «Петр Васев» выше ватерлинии и бульбом (выступающая чуть ниже ватерлинии часть носа судна) ниже ватерлинии в два отсека: дизель-генераторный и машинное отделение. Получив большие разрушения корпуса по правому борту, «Адмирал Нахимов» через несколько минут после удара затонул. Открытые иллюминаторы вблизи ватерлинии, не закрытые клинкетные водонепроницаемые двери в главных поперечных водонепроницаемых переборках, которые перед выходом из порта должны были быть закрыты, способствовали тому, что судно стремительно ушло под воду. На месте крушения на поверхности воды одновременно оказалось около 1000 человек.

«Петр Васев» уцелел и участвовал в спасении людей. В это время из порта навстречу «Петру Васёву» шёл лоцманский катер ЛК-90 для проводки сухогруза к причалу. Увидев накренившийся на правый борт пароход, капитан катера О. Лях немедленно прокричал в эфир: «Нахимов» лёг на борт!» В 23 часа 35 минут ЛК-90 подошёл к месту катастрофы и приступил к спасению людей, одновременно передав по радио, что понадобятся буксиры и спасательные катера. Капитан порта Новороссийск Г. Л. Попов немедленно отдал указание всем плавсредствам следовать в район аварии для спасения людей. Первыми на место катастрофы снялись буксиры, рейдовые катера, малые пассажирские катера типа «Радуга», пассажирские суда на подводных крыльях «Комета». Одновременно команда сниматься и следовать в район катастрофы поступила на пограничные катера.

В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа. Найти и поднять на поверхность удалось не всех. 64 погибших навсегда остались под водой. Работая в помещениях затонувшего судна, погибло два водолаза. Район, ограниченный окружностью радиусом 500 метров, центром которой является место затонувшего парохода «Адмирал Нахимов», официально является местом захоронения жертв катастрофы.

По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов. В марте 1987 года в Одессе после почти полугодового следствия состоялся суд над капитанами В. Марковым и В. Ткаченко. Обоих признали виновными по ст. 85 УК РСФСР. Капитаны получили по 15 лет тюрьмы. В ноябре 1992 года указами президентов Украины и России оба капитана, один из которых отбывал срок наказания в России, другой на Украине — были помилованы и выпущены на свободу.

На высоком откосе мыса Дооб Цемесской бухты, вблизи маяка, в 1987 году был сооружен памятный знак в память о трагической гибели парохода «Адмирал Нахимов». В него вмонтированы часы, поднятые с затонувшего судна и остановившиеся в момент трагедии. На чугунной стеле надпись: «Погибшим при кораблекрушении парохода «Адмирал Нахимов» 31 августа 1986 года». На литых траурных плитах — фамилии погибших пассажиров и членов экипажа.

Официальная версия катастрофы вызвала много сомнений, поэтому появилось несколько альтернативных версий причины гибели «Адмирала Нахимова». Так, следствие сделало «стрелочниками» капитанов, однако правительственная комиссия и следствие не сочло, что виновным может быть вышестоящее начальство. Судну было 60 лет, и оно устарело. В соответствии с международными конвенциями конструкция пассажирского судна должна обеспечить ему плавучесть, даже если затоплены минимум два отсека. «Нахимов» уже нельзя было отправлять в море. 8 июля 1986 года (почти за два месяца до катастрофы) пароходство составило акт: к дальнейшему использованию пароход не пригоден. Однако на этот старый корабль, по указанию начальника Черноморского пароходства С. Лукьянченко, подписавшего тот самый акт, посадили 1200 пассажиров и отправили в море. Таким образом, управленческие ошибки вышестоящего начальства не привели к новым уголовным делам или хотя бы отставкам.

Также отмечалось, что до самого момента столкновения Ткаченко практически не отходил от САРПа (системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса). И прибор показывал расхождение с судном, которое Ткаченко считал «Нахимовым», в 2 мили. Кроме того, по получаемым данным, увеличивался и пеленг. Положение неизвестного судна, судя по приборам, создавало иллюзию абсолютно благополучной обстановки. Исследователь Владимир Чуев выдвинул гипотезу о применении микроволнового оружия.

Столкновение произошло в конце лета. Нередко это время совпадает с повышением солнечной активности. Бывает, что именно в такие дни и ночи на экранах радаров вдруг возникали цели-фантомы и, наоборот, исчезали настоящие цели. Чуев тщательно изучил сборник «Солнечные данные» Академии наук СССР. И тут выяснилось: с 17 августа 1986 года в показаниях Крымской астрофизической обсерватории обнаружился резкий скачок электромагнитного излучения из космоса, равный двадцати процентам. Однако его не зафиксировали эталонные обсерватории в Японии и Канаде. Это расхождение в данных эталонных обсерваторий и Крымской длилось до 1 сентября. А потом все пришло в норму. Проанализировав эти факты, Чуев пришел к выводу: на регион Крыма и Северного Кавказа (в том числе на Цемесскую бухту и Новороссийск) воздействовало не солнечное, а неизвестное направленное электромагнитное излучение. Оно подавалось издалека, возможно, через искусственный спутник Земли. Возможно, через разведывательные системы типа АВАКС. Есть и косвенное подтверждение. До трагедии в Цемесской бухте на теплоходах «Герои Севастополя», «Бургас» и на других судах несколько раз судоводители регистрировали на радарах ложные цели. В некоторых случаях создавалась ситуация, когда чудом удавалось избежать столкновения.

Таким образом, есть версия, что кораблекрушение под Новороссийском — результат применения микроволнового оружия. Эта версия накладывается на цепь странных катастроф в позднем СССР (к примеру, Чернобыльская катастрофа), которые в целом вели к дестабилизации общества и разрушению советской цивилизации. А это было выгодно внешним и внутренним врагам Советского Союза.

Есть и другие версии трагедии. Так, профессор из Санкт-Петербурга Алексей Синяков выдвинул гипотезу так называемого локального геофизического резонанса (ЛГР). Являясь специалистом по безопасности полетов, он полагает, что ЛГР стал причиной многих катастроф: в воздухе, на земле, под водой (в частности, пожара на атомной подводной лодке «Комсомолец»). Вечером 31 августа 1986 года на Черном море мог проявляться геофизический резонанс: наблюдалось необычное свечение атмосферы, а через два часа после гибели «Нахимова» произошло сильное землетрясение в западной части моря. Во время геофизического резонанса человек, управляющий сложным техническим объектом, теряет возможность точно оценить ситуацию и принять правильное решение. Этим можно объяснить неадекватное поведение капитана Ткаченко.

Источник

Советский «Титаник»: гибель парохода «Адмирал Нахимов»

Поздно вечером 31 августа 1986 года заслуженный советский пароход «Адмирал Нахимов» вышел в свой очередной рейс из Новороссийска. Тысяча туристов на борту в ожидании утреннего Сочи беззаботно пили в барах дефицитный коньяк, танцевали на дискотеке под свежий хит «Луна, луна» Софии Ротару, готовились в каютах ко сну. Спустя всего час в правый борт «Нахимова» вошел своим носом сухогруз «Петр Васёв». Буквально распотрошенный лайнер ушел на дно всего за восемь минут, убив при этом 423 человека. Как могла случиться крупнейшая катастрофа в истории пассажирского флота СССР — в обзоре Onliner.by.

Ежегодный оплачиваемый отпуск был одним из неотъемлемых, самых ценных прав советского человека, гарантированных ему конституцией. Отпуска с нетерпением ждали, к нему тщательно готовились, на него круглый год копили. Наконец, яростно боролись за то, чтобы уйти в него именно в летние месяцы. Дача считалась уделом пенсионеров, а каждый уважающий себя инженер или рабочий обязательно должен был раз в год съездить с семьей к морю.

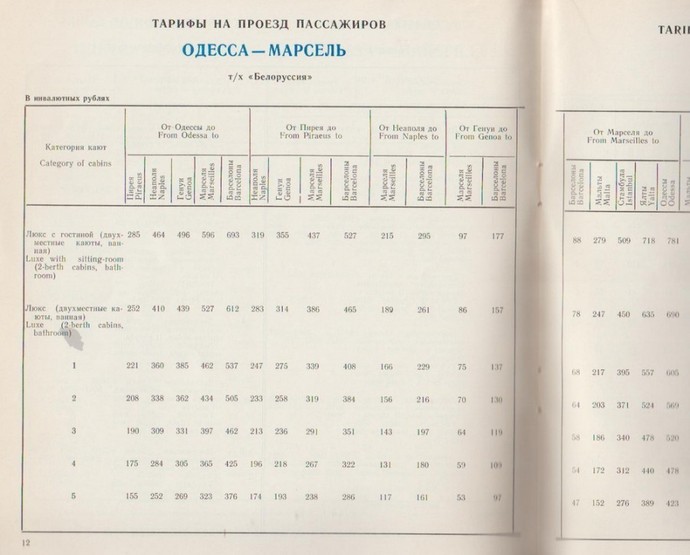

Самым престижным видом морского отдыха был заграничный круиз, воспетый в незабвенной комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». При этом попасть на теплоходе в Стамбул, город контрастов, случайному старшему экономисту «Гипрорыбы» Горбункову С. С. было чрезвычайно сложно, практически невозможно. Условный счастливчик как минимум должен был быть передовиком производства со связями в профсоюзных организациях, а лучше входить в круг советской элиты — культурной, интеллектуальной, военной или номенклатурной.

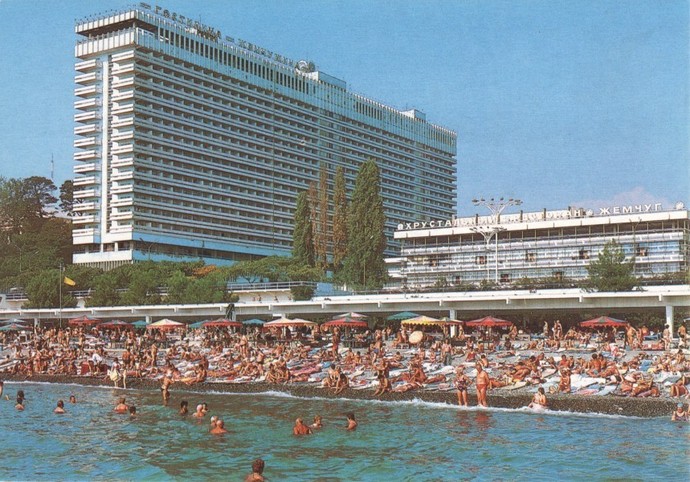

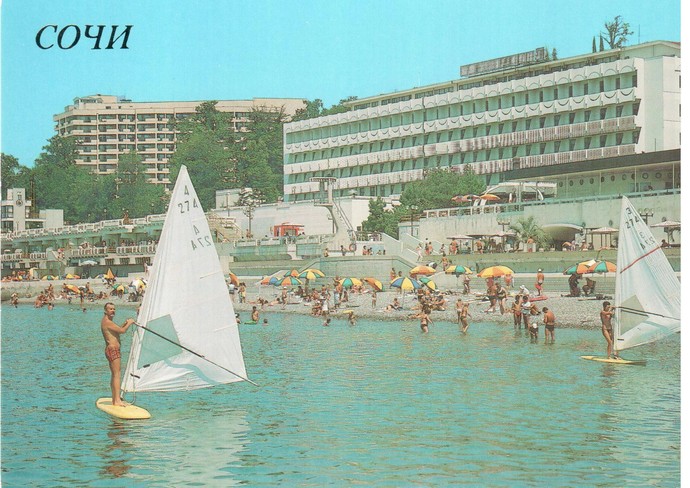

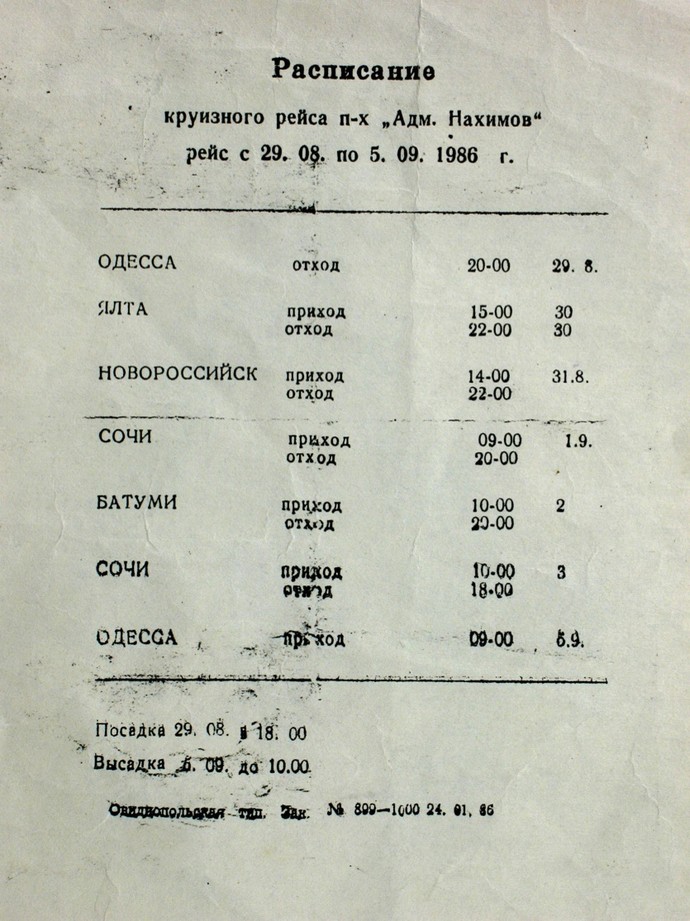

Несколько более доступными были внутрисоюзные круизы. Например, популярная Крымско-Кавказская линия, на которой и работал «Адмирал Нахимов». Ее маршрут предполагал ежемесячное (в высокий сезон) осуществление пароходом двух рейсов, начинались и заканчивались которые в Одессе. По пути пароход делал остановки на крупнейших черноморских курортах СССР: в Ялте, Новороссийске, Сочи и Батуми.

В 1970—1980-е годы теплоходы уходили из Одессы по этому и похожим маршрутам ежедневно. Одновременно линию обслуживало 13—14 судов, перевозивших в год 130 тыс. пассажиров, десятую часть которых составляли иностранцы. Стоимость такого недельного круиза (с восемью ночевками) начиналась от 150 рублей (в зависимости от класса каюты), что составляло среднюю месячную зарплату квалифицированного рабочего или инженера.

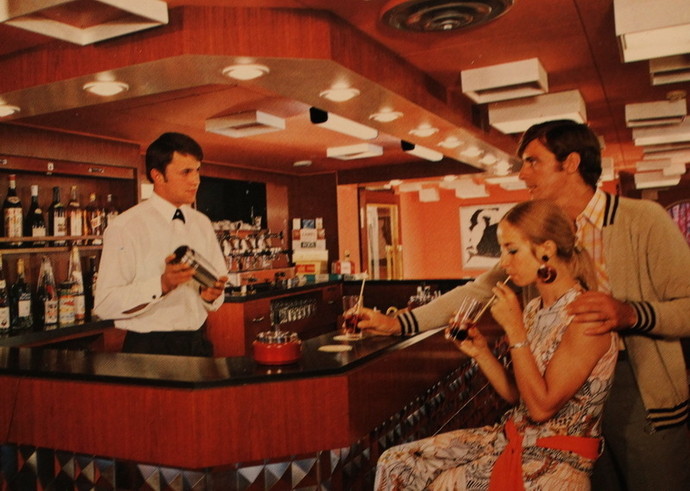

Но потратить эти деньги для советского человека все равно считалось за счастье, которое к тому же необходимо было доставать «по блату». На борту такие везунчики получали уровень отдыха, сравнимый в Советском Союзе разве что с «интуристовскими» гостиницами. Путешествие в формате «один день — один новый город», дискотека в музыкальном салоне, киносеансы, купание в бассейнах, солнечные ванны и судовые праздники. Наконец, бары и рестораны с достаточно широким ассортиментом тех дефицитных напитков, с которыми вовсю начали бороться в середине 1980-х годов.

«Адмирал Нахимов» был ветераном Крымско-Кавказской линии. Старомодный пароходный лайнер работал на ней с 1957 года — почти 30 лет. Корабль построили еще в 1925-м в Германии, и первые десять с лишним лет своей жизни он под названием «Берлин» работал на престижных трансатлантических рейсах, связывая Бремерхафен и Нью-Йорк.

Во Вторую мировую «Берлин» переоборудовали под госпитальное судно. Им он и прошел всю войну, пока не затонул в январе 1945 года на Балтике недалеко от Штеттина, подорвавшись на собственной — германской — мине. Полученные повреждения, тем не менее, позволили спустя два года поднять его с 18-метровой глубины и после десятилетнего капитального ремонта в ГДР вернуть в состав пассажирского флота. Только, конечно, уже не немецкого, а советского. «Берлин» был переименован в «Адмирала Нахимова», став частью военных репараций.

Немецкие специалисты постарались на славу. Вышедший в 1957-м на Крымско-Кавказскую линию пароход, несмотря на свой формально солидный возраст, удивлял первых советских туристов. Вот как описывал это первый капитан «Нахимова» Н. Соболев: «Пассажиров поражало дорогое убранство: стены вестибюлей, кают, салонов, ресторанов отделаны различными ценными породами дерева, отражавшими все, словно в зеркале; трапы сверкали витиеватыми украшениями и бронзированными поручнями, на стенах красовались роскошные канделябры. Палубы были устланы добротным ковровым покрытием, причем каждая палуба имела свой отличительный цвет. В салонах висели дорогие картины на морскую тематику, стены музыкального салона украшали бронзовые барельефы русских флотоводцев. Пассажир, входивший в салон, чувствовал, точно он попадал во дворец или музей. Работали рестораны, бары, кинотеатр, парикмахерские, библиотека. Негромко раздавалась мелодичная музыка, временами прерывавшаяся для информации».

За почти 30 лет активной эксплуатации «Адмирал Нахимов» изрядно истрепался, даже несмотря на регулярные косметические ремонты. Его моральный и физический возраст стал настолько очевиден, что на IV квартал 1986 года были запланированы его вывод из флота Черноморского пароходства и списание с баланса. 29 августа он отправлялся в очередной рейс, который должен был стать одним из последних. А стал последним.

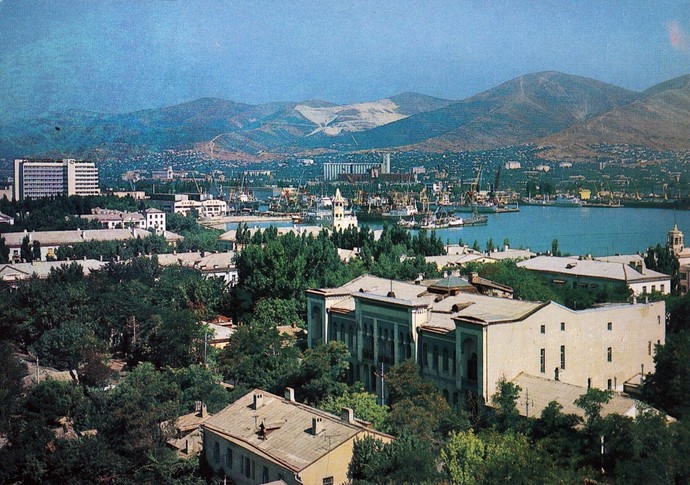

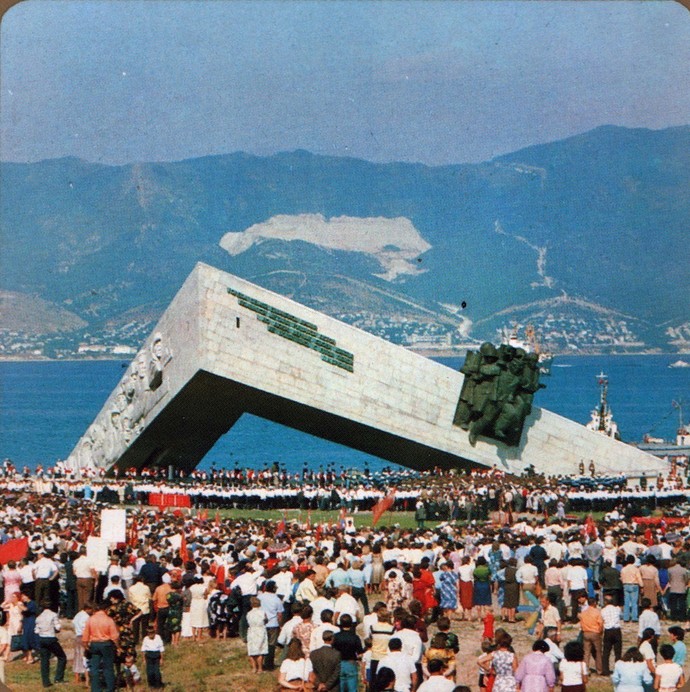

В порт Новороссийска пароход прибыл точно по расписанию, 31 августа 1986 года в 14:00, и, естественно, сразу опустел. Пассажиры воспользовались восьмичасовой стоянкой, чтобы искупаться в море, погулять по городу, осмотреть его достопримечательности, главной из которых была воспетая дорогим Леонидом Ильичом «Малая земля». К 22:00 практически все 897 пассажиров вновь были на борту.

Практически, но не все. «Адмирал Нахимов» отправился в свой последний путь с 10-минутным опозданием. Почти 1250 человек на борту ожидали очень важного гостя, задержавшегося в Новороссийске. Это был начальник УКГБ по Одесской области генерал-майор А. Крикунов с семьей. Если бы не это вынужденное опоздание, никакой трагедии всего час спустя бы не произошло.

Пока «Адмирал Нахимов» целый час неспешно плыл к выходу из Цемесской бухты, с противоположной стороны к ней приближался еще один крупный корабль — сухогруз, или, точнее, балкер «Петр Васёв», битком набитый ценнейшим грузом, купленным за такую редкую уже в Советском Союзе свободно конвертируемую валюту, — 28 638 тоннами канадского ячменя. Ширина входа в бухту составляет 9 километров, и здесь предстояло разминуться всего двум суднам — задача, с которой справился бы и капитан не слишком выдающихся способностей.

Впрочем, капитан «Адмирала Нахимова» Вадим Марков к тому времени мостик покинул, посчитав, что самое сложное мероприятие (вывод корабля из бухты) он выполнил. К тому же Марков успел договориться со своим коллегой с «Петра Васёва» Виктором Ткаченко, что сухогруз пропустит пассажирский лайнер, хотя по правилам все должно было быть наоборот. Ткаченко в это время включил новейшую японскую систему автоматизированной радиолокационной прокладки курса (САРП) и всецело на нее положился.

Обе команды торопились. Марков на «Нахимове» хотел сэкономить судовое топливо (и именно поэтому попросил срезать поворот на Сочи и пропустить его на выход первым), Ткаченко на «Васёве» думал, как бы побыстрее стать к причалу под разгрузку ячменя. За иллюминатором был последний день месяца, а значит, итоговые цифры для отчетности руководству были особенно важны.

Увеличив скорость до 10 узлов, капитан Марков ушел с мостика, оставив управление второму помощнику Чудновскому. Ткаченко в это время полностью положился на САРП, игнорируя визуальное наблюдение, и также скорость не сбрасывал. На «Нахимове» звучала музыка, кто-то праздновал День шахтера, в кинозале начинался фильм «Я любил вас больше жизни», а в клубе — дискотека. «Васёв» шел прямо на него.

Чудновский неоднократно связывается с Ткаченко, раз за разом подтверждая готовность того уступить «Нахимову» дорогу. Ткаченко раздраженно соглашается и продолжает сверяться лишь с монитором САРП, игнорируя предупреждения своих помощников, собственными глазами наблюдающих опасное сближение двух судов. Лишь за пять минут до катастрофы капитан «Васёва» соизволил оторваться от монитора, убеждавшего его, что расхождение кораблей будет благополучным. Время на принятие решения, время на команду «Полный назад», время на ее исполнение и инерция тяжелогруженного балкера вариантов на счастливый исход не оставили.

Построенный в Японии всего за пять лет до катастрофы, «Петр Васёв» ниже ватерлинии имел бульб — выступающую выпуклую часть носа, помогающую сухогрузу экономить топливо и увеличивающую его скорость. В 23:12 по местному времени этот бульб как ножом вспорол обшивку «Адмирала Нахимова» и обрек на гибель пароход и его пассажиров. Более того, так как корабли в последний момент начали расходиться, бульб буквально распотрошил правый борт лайнера, создав пробоину площадью в 80 квадратных метров.

В корпусе «Нахимова» ниже ватерлинии образовалась огромная дыра. Вдобавок на пароходе из-за давних проблем с вентиляцией, особенно актуальных жарким летом, были открыты практически все иллюминаторы и герметичные клинкетные двери между отсеками. Корабль практически сразу стал заваливаться на правый бок, основное освещение погасло, аварийное проработало всего две минуты, но и это спасло многие жизни.

«Я выбежала в коридор, бросилась по лестницам вверх, — рассказывала позже одна из выживших пассажирок. — Свет вспыхнул, потом снова погас. Там даже днем я не раз плутала, чтобы выйти наверх. А тут в кромешной тьме. Я была в состоянии, очень близком к истерике. Увидела спасательный круг. Но он был плотно зажат в держателях. Я схватила круг, но — издевка Фортуны — круг был привязан очень крепкой веревкой. Я смогла отбежать только на несколько шагов. Бросила его. И тут начался очень сильный крен. Я потеряла своих ребят в толпе. Паника началась, люди уже сыпались за борт. Еще один толчок. Я вцепилась в распахнутую дверь променад-палубы и зависла с ней над морем. Вижу только блики внизу. Понимаю, что надо прыгать вниз и отплывать дальше от борта, чтобы не затянуло в воронку. Но я совершенно не умела плавать. Это было самое трудное — разжать пальцы и скатиться в черную холодную воду. «Господи, неужели это все?!»

Всего через восемь минут после столкновения с «Петром Васёвым» пассажирский пароход «Адмирал Нахимов» лег на правый борт и ушел под воду. Оперативно подошедшие суда, в том числе катер-лоцман, который должен был подвести сухогруз к портовым причалам, организовали спасение почти тысячи человек, сумевших остаться на поверхности Цемесской бухты. Погибли в основном те, кто в момент столкновения находился на нижних палубах парохода. Выбраться оттуда в условиях постоянно увеличивающегося крена, быстрого затопления отсеков и начавшегося на борту хаоса было просто невозможно.

Среди погибших были и генерал КГБ Крикунов с семьей, из-за которого «Нахимов» задержался в Новороссийске, и добровольно ушедший с мостика в свою каюту и запершийся там Александр Чудновский, второй помощник капитана Маркова, непосредственно управлявший лайнером в момент катастрофы. Всего погибло 423 человека (среди них 359 пассажиров, 23 ребенка до 16 лет и 3 белоруса).

Уже на следующий день на место трагедии прибыли водолазы. Работы продолжались три недели, но были остановлены после трагической гибели двух человек. Власти решили, что «Нахимов» забрал уже достаточно жизней, и прекратили спасательную операцию. На дне Цемесской бухты, на глубине в 47 метров, в лабиринте заваленных мебелью коридоров, в каютах, машинном и котельном отделениях так навсегда и остались 64 человека. Место гибели парохода было объявлено братской могилой, любые действия, нарушающие память о погибших, были запрещены.

Виновными в аварии объявили обоих капитанов и второго помощника Чудновского. Последний сам вынес себе приговор, оставшись на тонущем судне. Капитаны получили каждый по 15 лет, но были помилованы в 1992 году. Маркова обвинили в самовольном оставлении капитанского мостика, Ткаченко — в халатности, игнорировании визуального наблюдения за сближением кораблей, доверии исключительно к данным САРП, которая в этот раз дала необъяснимый сбой. Судьба каждого из них в дальнейшем сложилась трагически. Вадим Марков с «Адмирала Нахимова» умер от рака в 2007-м. Виктор Ткаченко не мог найти себе работу в Новороссийске и был вынужден эмигрировать в Израиль. В 2003-м яхта под его командованием потерпела крушение у берегов канадского Ньюфаундленда — погибли все находившиеся на борту, в том числе и бывший капитан злополучного сухогруза.

Источник