- научная статья по теме АФГАНИСТАН: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК История. Исторические науки

- Текст научной статьи на тему «АФГАНИСТАН: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК»

- Экологические проблемы в Афганистане — Environmental issues in Afghanistan

- СОДЕРЖАНИЕ

- Вырубка леса

- Дикая природа

- » Кабульская вода

научная статья по теме АФГАНИСТАН: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК История. Исторические науки

Цена:

Авторы работы:

ОКИМБЕКОВ УБАЙД ВАФОБЕКОВИЧ

Научный журнал:

Год выхода:

Текст научной статьи на тему «АФГАНИСТАН: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК»

АФГАНИСТАН: ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК

Кандидат экономических наук Институт востоковедения РАН

Ключевые слова: Афганистан, Центральная Азия, реки Пяндж, Амударья, Мургаб, Герируд, Гильменд,

Фарах-руд, Кабул, трансграничные реки

Об этом в последние десять лет часто говорят в афганских правительственных кругах и СМИ. И даже приводят конкретные цифры, согласно которым только на территорию Пакистана и Ирана из внутренних афганских вод — рек, озер, болот — ежегодно уходит порядка 80 куб. км воды2. Трудно сказать, насколько точны эти расчеты, но очевидно, что совместное использование воды афганских рек, поступающей на территорию соседних стран, станет в перспективе еще одной сложной проблемой межгосударственных, прежде всего, экономических, отношений. Ведь в некоторых случаях даже обсуждение вопросов строительства ирригационных сооружений в Афганистане вызывает негативную реакцию соседей.

Точных данных о доступе афганского населения к питьевой воде нет. По оценкам, в 2008 г. доступ к питьевой воде имели около 31% хозяйств Афганистана, 16% кочевых племен, 26% сельского населения и 64% — городского3. По другим данным, доступ к чистой питьевой воде имеют, в целом, только 20% афганского насе-ления4, а в сельской местности еще меньше — 12%5. Так или иначе, факты говорят о том, что эта проблема в Афганистане остается одной из самых актуальных.

ПЯНДЖ И АМУДАРЬЯ

Бассейн самой крупной реки региона ЦА — Амударьи* располо-

Проблема совместного использования странами Центральной Азии (ЦА) вод трансграничных рек, в частности, Пянджа и Амударьи, — одна из самых обсуждаемых среди экспертов региона. К этому использованию Афганистан, в будущем полноправный претендент на часть этих вод, полностью еще не подключился1. Вопросы общего водопользования Афганистану предстоит обсуждать и со своими южными соседями — Ираном и Пакистаном.

жен на территории четырех стран — Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Водными ресурсами ее бассейна, по некоторым данным, пользуются около 43 млн жителей этих стран6.

Река Пяндж берет свое начало в горных районах Афганистана и Таджикистана. Общая площадь

бассейна реки составляет 113,5 тыс. кв. км, из них на долю Афганистана приходится 42% -47,7 тыс. кв. км. Водосборный район Пянджа охватывает территории Афганистана и Таджикистана7.

Данные относительно количества воды, образуемой на территории Афганистана, в научной литературе и отчетах международных организаций существенно разнятся8. Достоверными можно считать данные советского гидролога В.Л.Шульца, согласно которым на территории Афганистана формируется расход в 2,5 тыс. куб. м в сек., т.е. 15% от общих водных ресурсов бассейна Амударьи — с учетом бассейнов Зерафшана и Кашкадарьи, и около 17% — без их учета9.

Туркменистан и Узбекистан имеют ограниченные запасы воды и суммарно вносят «только 9% в общий объем Амударьи, но используют 52% от общего стока.

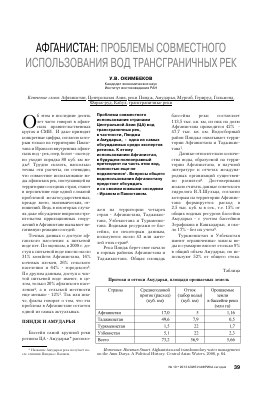

Притоки и оттоки Амударьи, площади орошаемых земель

Страны Среднегодовой приток (расход) (куб. км) Отток (забор воды) (куб. км) Орошаемые земли в бассейне реки (млн га)

Афганистан 17,0 5 1,16

Таджикистан 49,6 7,9 0,5

Туркменистан 1,5 22 1,7

Узбекистан 5Д 22 2,3

Всего 73,2 56,9 5,66

* Название Амударьи река получает после слияния Пянджа с Вахшем.

Источник: Horsman Stuart. Afghanistan and transboundary water management on the Amu Darya: A Political History. Central Asian Waters, 2008, р. 64.

Афганистан в настоящее время использует меньше, чем 10% от своего вклада (1,52 куб. км) и около 2% от общего расхода воды, хотя на северный Афганистан приходится 17% всего населения в бассейне Амударьи»10.

До распада СССР вопросы совместного использования вод бассейна Амударьи с Афганистаном регулировались сторонами на основе подписанных двусторонних соглашений, первое из которых относится к 1946 г. («Соглашение между Союзом Советских Социалистических Республик и Афганистаном по приграничным вопросам», подписанное 13 июня 1946 г.)11.

Согласно договору, афганская сторона имела право на осуществление ежегодного забора воды из р. Пяндж в объеме 9 куб. км. По данным некоторых источников, в настоящее время Афганистан забирает всего 2 куб. км в год. Но «полное использование Афганистаном своей квоты (9 куб. км в год), установленной для него в соответствии с соглашением 1946 г., способно привести к радикальному изменению водного потока в створе Пянджа и окажет значительное влияние на режим потока в нижнем течении Амуда-рьи»12.

В дальнейшем, после прихода к власти в Афганистане в 1973 г. М.Дауда, стороны еще раз вернулись к вопросу совместного водопользования, и афганский президент попросил руководство Советского Союза оказать помощь в строительстве оросительных и гидроэнергетических сооружений на базе вод Пянджа и Амуда-рьи. В итоге, при содействии советских специалистов был разработан план строительства самотечного канала на севере Афганистана протяженностью в 400 км, расходом воды в 800 куб. м в сек. и оросительной способностью до 500 тыс. га земли.

Право Афганистана на забор воды из Пянджа и Амударьи в 1970-х гг. советские специалисты

определили в 15% от среднегодового стока реки, поскольку, по их расчетам, именно столько процентов ее вод образуется на территории этой страны13.

Афганское правительство в последние, постталибские годы разрабатывает проекты строительства на севере и северо-востоке страны ряда оросительных систем для улучшения водообес-печенности действующих земель и введения в оборот новых. В частности, рассматривается возобновление работ над проектами, которые были предложены в 70-х гг. прошлого века.

К 2020 г. в северных районах планируется ввод в оборот дополнительно более 215 тыс. га сельскохозяйственных земель, для орошения которых дополнительно потребуется 2 куб. км воды в год, что в совокупности может увеличить объем годового забора со стороны Афганистана до 6 куб. км14.

Сегодня афганские СМИ и исследователи при поддержке зарубежных экспертов, изучая гидропотенциал страны, пишут о правах Афганистана на забор необходимого количества воды из Пянд-жа и Амударьи. К примеру, специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН В.Клемм (Рим) и С.Шобайр (Кабул) в своей статье «Афганская часть бассейна Аму-дарьи. Влияние орошения в северном Афганистане на водопользование в бассейне Амуда-рьи»15, опубликованной на сайте Экономической комиссии ООН по Европе, пишут, что на территории Афганистана в совокупности формируется 22 куб. км стока бассейна.

Эта цифра намного больше, чем встречается в официальных источниках (см. табл.). Авторы статьи, видимо, хотят этим сказать, что доля Афганистана в водозаборе должна составлять не 15%, как некогда было определено советскими специалистами, а несколько больше.

Первая негативная реакция на статью поступила из Узбекистана, специалисты которого в ответ уточнили, что «отмечается дефицит знаний в Афганистане и ЦА по части использования водных ресурсов»16. Директор Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии ЦА (МКВК ЦА) В.А.Духов-ный, в частности, отметил следующее: «Статья интересна с позиции попыток иностранных консультантов и афганских специалистов дать свое видение водного баланса и использования воды в бассейне этой реки.

Статья полна неточностей, вызванных, видимо, различными источниками непроверенной информации, тем не менее, они пытаются обосновать требования Афганистана на воду в ближайшие годы. Так, хотя объем формирования стока на территории Афганистана даже с учетом северных провинций не превышает, по различным источникам, от 13,25 куб. км до 18 куб. км, в работе дается оценка в 22 куб. км в год»17.

По мере улучшения внутриполитической обстановки Афганистан будет активнее заниматься вопросом строительства гидротехнических объектов в пределах бассейна Амударьи. Международные финансовые институты готовы выделять афганским властям финансовые средства на строительство таких объектов.

Учитывая, что соседний Таджикистан также планирует соорудить крупные гидроэнергетические объекты на своей территории, ситуация вокруг водного вопроса в регионе с началом реализации проектов на афганской стороне может еще больше обостриться.

РЕКИ МУРГАБ И ГЕРИРУД

Между Афганистаном и Туркменистаном пока не возникало каких-либо споров по поводу ис-

пользования вод реки Мургаб. Проблема только в урегулировании водных потоков во время многоводья на реке, на которой часто повторяются наводнения с негативными последствиями для туркменской стороны. Решение этой проблемы, как отмечают туркменские авторы, требует совместной работы с афганскими властями, поскольку сток реки полностью формируется на территории Афганистана18.

Русло р. Мургаб на афганской территории проходит по труднодоступным районам, что не позволяет стране эффективно использовать ее воды. До сих пор «деление стока рек Амударья, Мургаб и Кушка на пограничных участках между Туркменистаном и Афганистаном, ввиду отсутствия межправительственных соглашений о вододелении. не регламентировано»19. Единственным документом пока остается указанное выше соглашение от 1946 г.

На другой реке — Герируд, расположенной в той же зоне, ситуация существенно иная: ее воды эффективно используются в хозяйственных целях. Сток Гериру-ды образуется на афганской территории и, протекая через приграничные районы, сначала формирует границу между Афганистаном и Ираном, а затем, покидая афганскую территорию, проходит по границе между Ираном и Туркменистаном. Две эти страны, пока в Афганистане в последние два десятилетия ХХ в. шла гражданская война, построили на пограничной между ними р. Теджен (продолжение р. Герируд) водораспределительный узел «Шер-депе», позволяющий делить воду поровну, а в 2004 г. совместными усилиями завершили строительство плотины «Достлук»20.

Афганистан, со своей стороны, в 2008 г. приступил к завершению строительных работ плотины Сальма на р. Герируд (провинция Герат), начатой еще в 70-е гг., что не может не обеспокоить иран-

ские и туркменские власти. Несмотря на то,

Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.

Источник

Экологические проблемы в Афганистане — Environmental issues in Afghanistan

Экологические проблемы в Афганистане возникли до политических потрясений последних нескольких десятилетий. Леса были истощены столетиями выпаса скота и земледелия , практика которых только усилилась с ростом современного населения. В Афганистане сохранение окружающей среды и экономические проблемы не противоречат друг другу; Поскольку более 44% населения зависят от выпаса скота или земледелия, благополучие окружающей среды имеет решающее значение для экономического благосостояния людей. В 2007 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет, в котором Афганистан занимает первое место среди неафриканских стран по смертности от экологических опасностей.

СОДЕРЖАНИЕ

Вырубка леса

Большая часть населения зависит от лесов как дров и доходов от экспорта фисташек и миндаля , произрастающих в естественных лесах в центральных и северных регионах. В Бадгисе и Тахар провинция потеряла более 50% от фисташкового леса. Во время конфликтов последних нескольких десятилетий жители и ополченцы, такие как Северный Альянс , использовали дрова в качестве топлива, и эти ополченческие силы вырубали деревья, которые могли служить укрытиями для засад их противников. Кроме того, использование лесных массивов в качестве пастбищ и сбор орехов на экспорт, по-видимому, препятствуют росту новых фисташковых деревьев.

Афганистан потерял почти половину своих лесов. Более густые леса в восточных провинциях Нангархар , Кунар , Нуристан и другие находятся под угрозой из-за лесозаготовок лесной мафией. Хотя лесозаготовки незаконны, прибыль от экспорта древесины в соседний Пакистан очень высока. Причина этого в том, что правительство Пакистана жестко охраняет леса, поэтому лесная мафия вместо этого занята вырубкой деревьев в Афганистане. Древесина поступает не только в Пешавар, но и в Исламабад , Равалпинди и Лахор , где большая часть ее используется для изготовления дорогой мебели.

По мере уменьшения лесного покрова земля становится все менее и менее продуктивной, что угрожает существованию сельского населения, а наводнения омывают сельскохозяйственные земли и разрушают дома. Утрата растительности также увеличивает риск наводнений, которые не только подвергают опасности людей, но и вызывают эрозию почвы и уменьшают площадь земель, пригодных для сельского хозяйства . Для решения этой проблемы Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана (MAIL) при поддержке международных организаций пытается снова сделать Афганистан зеленым, высаживая каждую весну миллионы деревьев, особенно 10 марта, которые признаны национальными деревьями. день плантации на даче.

Средний балл по индексу целостности лесных ландшафтов Афганистана за 2018 год составил 8,85 из 10, что означает 15-е место в мире из 172 стран.

Дикая природа

При очень слабой государственной инфраструктуре, препятствующей охоте , и исчезновении среды обитания из-за конфликтов и засухи, большая часть дикой природы страны находится под угрозой. В 2006 году Афганистан и Общество охраны дикой природы начали трехлетний проект по защите дикой природы и местообитаний в регионах Ваханского коридора и Центрального плато.

Источник

» Кабульская вода

Опубликовано: 27.04.2009 11:29 Печать

Автор: ВЕРХОТУРОВ Дмитрий

Об авторе: Дмитрий Николаевич Верхотуров – эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА).

Современный Кабул стал сталкиваться с серьезными трудностями в снабжении водой. В городе и до войны не было развитой системы водопровода и канализации, а за время длительной войны, понятно, созданием подобных систем и вовсе никто не занимался.

Но теперь дальше откладывать решение этих проблем нельзя. Нехватка питьевой воды, загрязнение водных ресурсов, вполне в состоянии настолько ухудшить санитарно-эпидемиологическую обстановку, что о динамичном развитии Кабула можно будет надолго забыть.

Конечно, главное место в водных проблемах Кабула занимает река Кабул, которая, по советским данным была весьма полноводной рекой, с расходом 700 куб. метров в секунду. Однако, река имела гидрологический режим, типичный для рек с ледово-снеговым питанием, с паводком в первой половине лета. В остальные времена года, река была относительно маловодной.

Однако, с 1970-х годов произошли значительные изменения в климате, которые привели к сокращению осадков в высокогорных районах и сокращению площади ледников, питающих рек. В результате, согласно данным по горным рекам Таджикистана, в период 1960-1990 годов объем годового стока упал на 7-8% и это падение продолжалось и в 1990-е, и в 2000-е годы. К 2050 году, по ряду оценок, оно может составить еще 7-8% годового стока, если тенденции к сокращению ледников не изменятся.

Конечно, и реки в Афганистане претерпели такое же влияние, поскольку все крупные реки в провинциях вокруг Кабула, также имеют ледово-снеговое питание. На них также сказалось сокращение ледников, и они также обмелели по сравнению с 1970-ми годами, что стало создавать серьезные проблемы для жителей наиболее населенной части Афганистана.

Хотя, недооценивать коварство горных рек тоже не стоит. Совсем недавно, 8 апреля 2009 года, в Кабуле случился настоящее наводнение из-за того, что через город хлынули потоки воды, накопившиеся после сильного проливного дождя. Многие улицы и дома оказались подтопленными. Река Кабул тут же стала полноводной, хоть и на короткое время.

Бурный рост городской агломерации Кабула, существование крупных военных баз, развитие промышленности, ставит очень непростые вопросы создания бесперебойного и качественного водоснабжения.

В качестве отправного тезиса можно выдвинуть такую мысль, что прежние, традиционные способы обеспечения водой Кабула становятся либо малоэффективными, либо вовсе непригодными. Они позволяют обеспечить жителей афганского мегаполиса водой только по минимальным санитарным нормам, но не могут решить задачу бесперебойного водоснабжения, а также качества воды. Крайне насущной проблемой становится создание системы водоснабжения и водопользования.

В этом вопросе Афганистан становится первопроходцем, поскольку эту задачу предстоит решить в очень сложных условиях, не встречающихся в других крупных городах мира. Во-первых, Кабул — город высокогорный, с сильными перепадами высот в разных его частях, что накладывает резкие ограничения на строительство водопроводов. Во-вторых, имеющиеся природные источники воды очень немногочисленны, и к ним нужно относиться бережно. В-третьих, на систему водоснабжения имеется сильная нагрузка из-за большого населения, промышленности, и связанного с этим загрязнения.

Но, даже в этих сложных условиях, проблемы водоснабжения решить можно, если отрешиться от малопригодных в условиях Афганистана традиционных подходов. Проблема водоснабжения складывается из трех задач. Первая — это пополнение и концентрация природных водных источников, имеющихся в окрестных с Кабулом провинциях. Вторая — создание адаптированной к условиям Кабула системы водоснабжения. Третья — создание системы сбора сточных вод, очистки и оборотного водоснабжения.

Пополнение и концентрация водных источников

Столь крупный город, как Кабул, население которого растет, требует весьма большого объема водных ресурсов. По санитарным нормам суточного потребления воды на человека в условиях пустынь, необходимо 3,2 литра питьевой воды на человека. Это самое минимальное количество воды, которая должна быть в Кабуле в постоянном наличии. Грубо, в сутки должно быть в городе не менее 16 млн. литров воды. В год — 5,8 млрд. литров воды. Если общий объем водоснабжения в городе будет ниже этого порога, то складывается критическая ситуация.

Это без учета воды, необходимой для приготовления пищи и гигиенических нужд. По нормативам водоснабжения с водоразборных колонок (максимально приближенные к условиям Кабула) с учетом всех потребностей — до 50 литров в сутки на человека. Это 92 млрд. литров в год. Это объем водоснабжения, который обеспечивает более или менее комфортные условия жизни в городе.

При управлении водными ресурсами нужно постоянно следить за этими двумя показателями: минимальным санитарным и нормативным потреблением воды. Они будут корректироваться вместе с изменением численности населения города.

Итак, наличие воды должно постоянно поддерживаться путем пополнения источников воды. В условиях Афганистана, один из основных источников воды являются реки, стекающие с горных хребтов, и протекающие в районе Кабула.

При том, что объем стока из-за сокращения ледово-снегового питания рек, сократился, тем не менее, можно улучшить пополнение водных ресурсов. Одним из способов пополнения стока рек, является создание завальных озер в верховьях рек, наподобие крупного завального озера в Таджикистане — Сарезского озера, которое аккумулировало в себе 17,1 куб. км воды. Оно образовалось из-за обрушения в долину большой массы горных пород, которые создали естественную плотину. Аналогичным образом можно создавать и искусственные завальные озера.

Конечно, искусственные завальные озера будут куда скромнее по объему, и должны будут выполнять задачу сбора воды и осадков. Подобные завальные озера можно создавать взрывами, перегораживая высокогорную долину скальным обвалом. Для сброса воды такие плотины потребуется оснастить простыми водосбросными галереями из местных материалов с минимальным применением цемента. Все удобные места для таких озер располагаются в труднодоступных местах, высоко в горах, так что расход строительных материалов для создания плотин должен быть по возможности минимальным.

В этом деле потребуется определенный опыт и расчет, чтобы, во-первых, выбрать подходящее место для создания завального озера, во-вторых, выбрать подходящие скалы, которые можно обрушить взрывами и создать плотину, а также, в-третьих, создать завальное озеро такого объема, чтобы оно не несло потенциальной угрозы нижележащим селам. Так что для начала стоит поэкспериментировать с небольшими завальными озерами, чтобы наработать необходимый опыт.

Непосредственно для питания реки Кабул в пределах города можно предложить создать завальное озеро на реке Санглах, впадающей в Майданруд. В районе горы Чапдара (4915 метров) можно создать два завальных озера. Также места для завальных озер можно поискать в правых притоках реки Санглах, стекающих с крутых склонов хребта.

Другой район для завальных озер может располагаться восточнее горы Торчук (4258 метров) в истоках реки Садмарда, впадающей в реку Даландар, которая впадает в реку Кабул.

Две крупные реки: Горбанд и Панджшер, сливаются в районе Махмудраки, и дальше впадают в реку Кабул примерно в 40 км восточнее Кабула за хребтом Хингил. В этом месте построена ГЭС Наглу и слияние рек Панджшер и Кабул образуют его водохранилище.

Наиболее значимым будет пополнение водного ресурса путем создания завальных озер в верховьях притоков реки Горбанд. До выхода из долины у Чарикара, Горбанд принимает с обоих сторон 24 крупных притока, которые, в свою очередь начинаются на высотах более 3800 метров, то есть весьма близко к снеговой линии.

Сейчас вода реки Горбанд разбирается на орошение обширной долины, лежащей к востоку от Чарикара. Но в этом месте также целесообразно разместить водозаборную систему Кабула. Для этого можно использовать как русла рек, так и каналы. Впоследствии, вероятно, будет целесообразно создать каскад низконапорных плотин в узкой горной долине, по которой течет Горбанд к северу-востоку от Чарикара. Магистральный водопровод для снабжения Кабула водой, может быть проложен вдоль автодороги Чарикар — Кабул, и дальше проходить в город под грядой возвышенностей Кох-и Афшар, в систему водоснабжения.

В создании водопровода Кабул сталкивается с большими трудностями, связанными со сложным рельефом, большими перепадами высот в пределах города. Тут обычный водопровод, пригодный для равнинных городов, не создашь. Во-первых, нет достаточно крупного источника водозабора, способного обеспечить такой водопровод. Во-вторых, перепад высот потребует большого расхода электроэнергии на перекачку воды, тогда как таких энергоресурсов в Кабуле нет, и не предвидится в обозримом будущем. Наконец, в-третьих, плотная застройка города не позволяет прокладывать водопроводные трубы.

Думается, что здесь нужно отойти от традиционных подходов и предложить другую систему, которая будет сочетать в себе черты системы для накопления воды и ее распределения. Правда, для этого придется много копать, и освоить в достаточном совершенстве технологию подземного строительства.

Речь идет о создании в определенных местах города крупных подземных водосборных цистерн, рассчитанных на снабжение группы кварталов. Cкажем, для группы кварталов с населением 50 тысяч человек (условно), потребуется подземная цистерна, способная обеспечить водоподачу 2,5 млн. литров воды в сутки. В ней также должен быть некоторый запас воды, например, на неделю, чтобы не создавалась перебоев в водоснабжении. Это 17,5 млн. литров воды, или 17,5 тысяч кубических метров.

В подобную цистерну требуется вход магистрального водопровода, для подачи воды и пополнения запаса, скважина для подъема воды, а также техническая шахта для доступа в цистерну, когда требуется проведение работ (ремонт оборудования и цистерны, обслуживание, очистка от загрязнений и так далее). Цистерна должна быть оборудована системами для контроля уровня и забора проб на определение качества воды. Вода из цистерны центральными насосами поднимается в водонапорные башни, откуда по водопроводу самотеком она разводится по потребителям.

Подобная система позволит обойти сложный рельеф города и создавать систему водоснабжения даже для районов, расположенных на склонах гор. Центральные насосы позволят экономить расход электроэнергии на водоснабжение. Наконец, подобные цистерны позволят контролировать качество всей питьевой воды. Разумеется, потребуется создание управляющего органа, который будет постоянно следить за объемами имеющейся воды, управлять расходом и пополнением запасов. Также, эти цистерны должны охраняться всеми силами власти, и всей строгостью законов, поскольку они будут составлять общее достояние, от которого зависит жизнь каждого жителя города.

Поначалу можно создавать изолированные цистерны, но в будущем, при выделении достаточного финансирования, можно перейти к созданию общегородской системы из цистерн, создавать накопительные цистерны и транзитные водопроводы, что позволит накапливать и перераспределять воду по цистернам в разных частях города. Конечно, создание подобной системы — дело весьма дорогостоящее. Но при последовательных усилиях, Кабул в будущем получит систему водоснабжения, которая мало в чем будет уступать водопроводу любого современного крупного города.

Канализация

Кабул до сих пор не имеет системы канализации. Если раньше это еще можно было как-то терпеть, то теперь, с ростом населения, развитием промышленности и стремлением к улучшению качества жизни, создание канализационной системы становится насущной задачей.

В большинстве случаев, канализация создается как система сбора сточных вод, их отстоя и некоторой очистки, после чего очищенные стоки сбрасываются обратно в реки и водоемы. Но для Кабула сброс сточных вод в реки — непозволительная роскошь. Если город и городская промышленность будет сбрасывать стоки в реку Кабул, то вся вода в реке ниже города, окажется загрязненной и малопригодной для использования. Это сильно ударит по экономике восточных провинций Афганистана, а также создаст внешнеполитические проблемы, поскольку река Кабул — река трансграничная, уходит на территорию Пакистана и впадает в Инд.

Потому требуется создание замкнутой системы сбора и очистки сточных вод, и последующего оборотного водопользования. В этом нет ничего особенно невозможного. В целом ряде стран накоплен большой опыт по очистке и повторному использованию сточных вод. Современные механические и биологические методы очистки воды от загрязнений позволяют получить оборотную воду достаточного качества для использования хотя бы в технических целях. Эти методы и способы очистки необходимо тщательно изучить.

Канализационная система может быть создана, аналогично системе водоснабжения, в виде системы сборных подземных цистерн или тоннелей. В этих цистернах производится отстой, биологическая очистка сточных вод. Отстоявшаяся вода откачивается и проходит еще одну стадию фильтрации и очистки, после чего может быть направлена на повторное использование. Твердые остатки вычерпываются из цистерн (конструкцией цистерны можно предусмотреть механизированное черпание), и могут быть переработаны во что-то более полезное. Отстой канализационных вод вполне может стать источником энергоносителей, поскольку он содержит в себе органические соединения. Разработана и испытана сразу в нескольких странах технология термической деполимеризации (часто называемая технологией «искусственной нефти»), когда органические вещества разлагаются в специальных установках при температуре около 600 градусов без доступа кислорода. В результате процесса образуется горючий газ, аналогичный природному газу, а также конденсат, который после перегонки, превращается в вещество, очень близкое по свойствам к нефти, и пригодное для переработки в топливо и полимерные материалы. Можно даже предложить концепцию создания некоего коммунально-энергетического комбината, который будет собирать сточные воды, очищать их, получая очищенную воду, а также перерабатывать полученные твердые органические отходы. Такие предприятия могут решить проблему канализации, чистоты воды, а также стать весьма выгодными предприятиями по выработке горючего газа, нефтяного сырья, а также, например, органических удобрений.

Создание такой системы канализации также потребует усилий, средств и времени. Но уже сейчас нужно категорически требовать, чтобы промышленные предприятия сами создавали сборные цистерны для своих сточных вод, пусть бы в виде самого простого забетонированного котлована, перекрытого сверху. Недопустимо, что предприятия сбрасывают свои токсичные и вредные жидкие отходы в реки.

Конечно, проблемы создания систем водоснабжения и канализации в Кабуле нельзя назвать легкими и простыми. Но, с другой стороны, нельзя опускать руки. Эти проблемы в принципе разрешимы, особенно если применить нестандартные подходы, полно учитывать наличные условия и применить весь арсенал технических средств, накопленный в мире.

Фото: kabul.net.au

Быстрая доставка материалов в Telegram Подписаться

Источник