- ОБРАЗОВАНИЕ И ГИДРОЛИЗ АЦЕТАТА ЖЕЛЕЗА

- Органическая химия: Лабораторный практикум , страница 17

- Опыт № 38. Разложение муравьиной кислоты

- Опыт № 39. Устойчивость уксусной кислоты к действию окислителей

- Опыт № 40. Получение и гидролиз ацетата железа (III)

- Опыт № 41. Взаимодействие уксусной кислоты с гидрокарбонатом натрия

- Опыт № 42. Получение мыла

- Гидролиз

- 5. Образование и гидролиз ацетата железа

- 6. Разложение щавелевой кислоты при нагревании

ОБРАЗОВАНИЕ И ГИДРОЛИЗ АЦЕТАТА ЖЕЛЕЗА

Материалы и оборудование:ацетат натрия (кристаллический); железистосинеродистый калий (желтая кровяная соль, 2%-ный водный раствор, пробирки, штативы для пробирок, пипетки, спиртовки, весы, пипетки, груши резиновые, пробиркодержатели.

В пробирке растворяют 0,1 г ацетата натрия в 2 мл воды и добавляют 5 капель хлорида железа (III) при встряхивании; жидкость, оставаясь прозрачной, окрашивается в буровато-красный цвет. Затем раствор нагревают до кипения и кипятят 1-2 мин, при этом выделяется красно-коричневый хлопьевидный осадок. Прекратив нагревание, дают жидкости отстояться, после чего осторожно, не взмучивая осадка, отбирают пипеткой немного прозрачного обесцветившегося раствора, переносят его в другую пробирку и добавляют несколько капель раствора желтой кровяной соли – реактива на ионы трехвалентного железа.

Этот опыт также можно проводить и с уксусной кислотой. В этом случае растворяют несколько капель кислоты в 2 мл воды, тщательно нейтрализуют раствором щелочи по лакмусу и затем уже добавляют FeCl3.

При действии хлорида железа (III) на ацетат натрия первоначально по обычной обменной реакции образуется ацетат железа (СН3СОО)3Fe, который сразу частично гидролизуется до комплексного соединения – хлорида основного гексацетата железа [Fe(OH)2(CH3COO)6] + Сl — . Образованием этого комплексного соединения и обусловлено буро-красное окрашивание раствора. При кипячении гидролиз идет дальше, и железо количественно выделяется в осадок в виде нерастворимого основного ацетата:

Эту реакцию часто применяют для удаления трехвалентного железа из раствора. Аналогичную реакцию с хлорным железом дают соли муравьиной и пропионовой кислот.

С многоатомными спиртами или оксикислотами железо образует более устойчивые комплексные соединения, и в их присутствии удалить железо из раствора действием ацетата натрия не удается.

Источник

Органическая химия: Лабораторный практикум , страница 17

Опыт № 38. Разложение муравьиной кислоты

Концентрированная серная кислота

В пробирку, снабженную пробкой с газоотводной трубкой, наливают

2-3 мл муравьиной кислоты, добавляют

1 мл концентрированной серной кислоты и нагревают на слабом огне. Конец газоотводной трубки помещают в пламя второй спиртовки. Муравьиная кислота разлагается с выделением оксида углерода (II)

При поджигании оксид углерода сгорает голубоватым пламенем до углекислого газа.

Опыт № 39. Устойчивость уксусной кислоты к действию окислителей

Раствор уксусной кислоты

Раствор серной кислоты

Раствор перманганата калия

1 мл 5%-ного раствора уксусной кислоты прибавляют

0,5 мл 1%-ного раствора перманганата калия и

1 мл 10%-ного раствора серной кислоты. Обесцвечивания перманганата калия не наблюдается, что указывает на устойчивость уксусной кислоты к окислению.

Опыт № 40. Получение и гидролиз ацетата железа (III)

Раствор хлорида железа (III)

0,1 г) растворяют в

2-3 мл воды, добавляют

5-6 капель раствора хлорида железа (III). Пробирку встряхивают, раствор окрашивается в красно-бурый цвет благодаря образованию ацетата железа (III). В пробирку добавляют еще

1 мл воды и кипятят. В результате гидролиза соли образуется коричнево-красный осадок основной соли ацетата железа:

Опыт № 41. Взаимодействие уксусной кислоты с гидрокарбонатом натрия

Карбоновые кислоты вытесняют из гидрокарбоната натрия двуокись углерода.

Концентрированная уксусная кислота

Насыщенный раствор гидрокарбоната натрия

В пробирку наливают

4 мл насыщенного раствора гидрокарбоната натрия и прибавляют

0,5 мл концентрированной уксусной кислоты, выделяются пузырьки оксида углерода (IV):

Опыт № 42. Получение мыла

Концентрированный раствор гидроксида калия

Насыщенный раствор хлорида натрия

Берут большую пробирку, снабженную пробкой и длинной стеклянной трубкой, которая является обратным воздушным холодильником. В большую пробирку помещают

2 г касторового масла, приливают

5 мл водного 50%-ного раствора гидроксида калия и

3 мл этилового спирта. Спирт ускоряет процесс омыления масла. Смесь непрерывно перемешивают до получения твердой массы (мыла) в течение 2-3 минут.

- АлтГТУ 419

- АлтГУ 113

- АмПГУ 296

- АГТУ 267

- БИТТУ 794

- БГТУ «Военмех» 1191

- БГМУ 172

- БГТУ 603

- БГУ 155

- БГУИР 391

- БелГУТ 4908

- БГЭУ 963

- БНТУ 1070

- БТЭУ ПК 689

- БрГУ 179

- ВНТУ 120

- ВГУЭС 426

- ВлГУ 645

- ВМедА 611

- ВолгГТУ 235

- ВНУ им. Даля 166

- ВЗФЭИ 245

- ВятГСХА 101

- ВятГГУ 139

- ВятГУ 559

- ГГДСК 171

- ГомГМК 501

- ГГМУ 1966

- ГГТУ им. Сухого 4467

- ГГУ им. Скорины 1590

- ГМА им. Макарова 299

- ДГПУ 159

- ДальГАУ 279

- ДВГГУ 134

- ДВГМУ 408

- ДВГТУ 936

- ДВГУПС 305

- ДВФУ 949

- ДонГТУ 498

- ДИТМ МНТУ 109

- ИвГМА 488

- ИГХТУ 131

- ИжГТУ 145

- КемГППК 171

- КемГУ 508

- КГМТУ 270

- КировАТ 147

- КГКСЭП 407

- КГТА им. Дегтярева 174

- КнАГТУ 2910

- КрасГАУ 345

- КрасГМУ 629

- КГПУ им. Астафьева 133

- КГТУ (СФУ) 567

- КГТЭИ (СФУ) 112

- КПК №2 177

- КубГТУ 138

- КубГУ 109

- КузГПА 182

- КузГТУ 789

- МГТУ им. Носова 369

- МГЭУ им. Сахарова 232

- МГЭК 249

- МГПУ 165

- МАИ 144

- МАДИ 151

- МГИУ 1179

- МГОУ 121

- МГСУ 331

- МГУ 273

- МГУКИ 101

- МГУПИ 225

- МГУПС (МИИТ) 637

- МГУТУ 122

- МТУСИ 179

- ХАИ 656

- ТПУ 455

- НИУ МЭИ 640

- НМСУ «Горный» 1701

- ХПИ 1534

- НТУУ «КПИ» 213

- НУК им. Макарова 543

- НВ 1001

- НГАВТ 362

- НГАУ 411

- НГАСУ 817

- НГМУ 665

- НГПУ 214

- НГТУ 4610

- НГУ 1993

- НГУЭУ 499

- НИИ 201

- ОмГТУ 302

- ОмГУПС 230

- СПбПК №4 115

- ПГУПС 2489

- ПГПУ им. Короленко 296

- ПНТУ им. Кондратюка 120

- РАНХиГС 190

- РОАТ МИИТ 608

- РТА 245

- РГГМУ 117

- РГПУ им. Герцена 123

- РГППУ 142

- РГСУ 162

- «МАТИ» — РГТУ 121

- РГУНиГ 260

- РЭУ им. Плеханова 123

- РГАТУ им. Соловьёва 219

- РязГМУ 125

- РГРТУ 666

- СамГТУ 131

- СПбГАСУ 315

- ИНЖЭКОН 328

- СПбГИПСР 136

- СПбГЛТУ им. Кирова 227

- СПбГМТУ 143

- СПбГПМУ 146

- СПбГПУ 1599

- СПбГТИ (ТУ) 293

- СПбГТУРП 236

- СПбГУ 578

- ГУАП 524

- СПбГУНиПТ 291

- СПбГУПТД 438

- СПбГУСЭ 226

- СПбГУТ 194

- СПГУТД 151

- СПбГУЭФ 145

- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 379

- ПИМаш 247

- НИУ ИТМО 531

- СГТУ им. Гагарина 114

- СахГУ 278

- СЗТУ 484

- СибАГС 249

- СибГАУ 462

- СибГИУ 1654

- СибГТУ 946

- СГУПС 1473

- СибГУТИ 2083

- СибУПК 377

- СФУ 2424

- СНАУ 567

- СумГУ 768

- ТРТУ 149

- ТОГУ 551

- ТГЭУ 325

- ТГУ (Томск) 276

- ТГПУ 181

- ТулГУ 553

- УкрГАЖТ 234

- УлГТУ 536

- УИПКПРО 123

- УрГПУ 195

- УГТУ-УПИ 758

- УГНТУ 570

- УГТУ 134

- ХГАЭП 138

- ХГАФК 110

- ХНАГХ 407

- ХНУВД 512

- ХНУ им. Каразина 305

- ХНУРЭ 325

- ХНЭУ 495

- ЦПУ 157

- ЧитГУ 220

- ЮУрГУ 309

Полный список ВУЗов

Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).

Источник

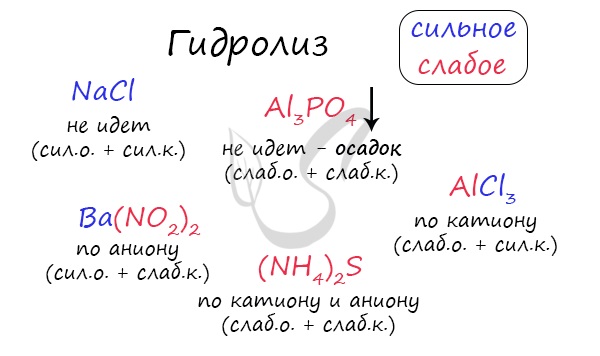

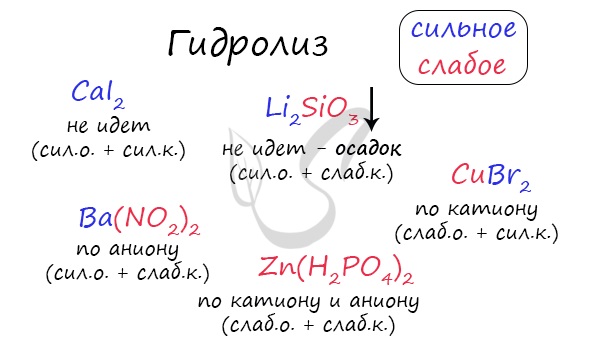

Гидролиз

Гидролиз (греч. hydor — вода и lysis — разрушение) — процесс расщепления молекул сложных химических веществ за счет реакции с молекулами воды.

В химии, как и в жизни, разрушается чаще всего нестойкое и слабое (стойкое и сильное выдерживает удар). Запомните, что гидролиз (вода) разрушает «слабое» — это правило вам очень пригодится.

Любая соль состоит из остатка основания и кислоты. Абсолютно любая:

- NaCl — производное основания NaOH и кислоты HCl

- KNO3 — производное основания KOH и кислоты HNO3

- CuSO4 — производное основания Cu(OH)2 и кислоты H2SO4

- Al3PO4 — производное основания Al(OH)3 и кислоты H3PO4

- Ca(NO2)2 — производное основания Ca(OH)2 и кислоты HNO2

Чтобы успешно решать задания по теме гидролиза и писать реакции, вам следует запомнить, какие основания и кислоты являются слабыми, а какие — сильными.

При изучении гидролиза я рекомендую ученикам сохранить на гаджет схему, которую вы видите ниже. Для того, чтобы приобрести нужный опыт — она незаменима. Пользуйтесь ей как можно чаще, подглядывайте в нее и она незаметно окажется в вашем интеллектуальном составляющем 😉

По катиону, по аниону или нет гидролиза?

Итак, если в состав соли входит остаток сильного основания и остаток сильной кислоты — гидролиза не происходит. Примеры: NaCl, KBr, CaSO4. Также гидролиза не происходит, если соль нерастворима (вне зависимости от того, чем она образована): AlPO4, FeSO3, CaSO3.

Если в состав соли входит остаток слабого основания и остаток сильной кислоты, то гидролиз идет по катиону. Помните, что гидролиз разрушает слабое, в данном случае — катион. Примеры: AlCl3, MgBr2, Cr2SO4, NH4NO3.

Катион NH4 + и его основание NH4OH , несмотря на растворимость, является слабым, поэтому гидролиз будет идти по катиону в соли NH4Cl. Замечу также, что Ca(OH)2 считается растворимым основанием, поэтому гидролиза соли CaCl2 не происходит.

Если в состав соли входит остаток сильного основания и остаток слабой кислоты, то гидролиз идет по аниону. Примеры: K3PO4, NaNO2, Ca(OCl)2, Ba(CH3COO)2, Li2SiO3.

Если соль образована остатком слабого основания и слабой кислоты, то гидролиз идет и по катиону, и по аниону. Примеры: Mg(NO2)2, Al2S3, Cr2(SO3)3, CH3COONH4.

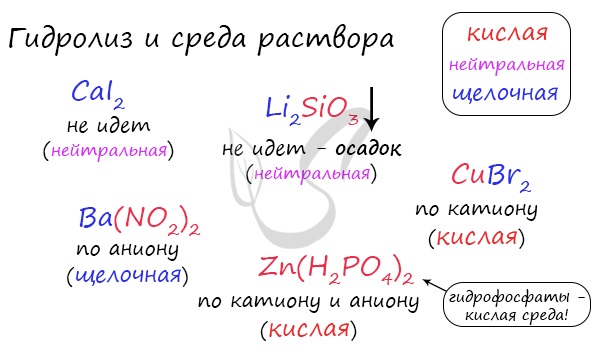

Среда раствора

Среда раствора может быть нейтральной, кислой или щелочной. Определяется типом гидролиза. Некоторые задания могут быть построены так, что, увидев соль, вы должны будете определить ее тип раствора.

Обрадую вас: если вы усвоили тему гидролиза, сделать это проще простого. В случае, когда гидролиз не идет или идет и по катиону, и по аниону среда раствора — нейтральная.

Если гидролиз идет по катиону (разрушается остаток основания) среда — кислая, если гидролиз идет по аниону (разрушается остаток кислоты), то среда раствора будет щелочная. Изучите примеры.

Однако замечу, что в дигидрофосфатах, гидросульфитах и гидросульфатах среда всегда кислая из-за особенностей диссоциации. Примеры: NH4H2PO4, LiHSO4. В гидрофосфатах среда щелочная из-за того, что константа диссоциации по третьей ступени меньше, чем константа гидролиза. Примеры: K2HPO4, Na2HPO4.

Попробуйте определить среду раствора для соединений из самостоятельного задания, которое вы только что решили. Ниже будет располагаться решение.

С целью запутать в заданиях часто бывают даны синонимы. Так «среду раствора» могут заменить водородным показателем pH.

Запомните, что кислая среда характеризуется pH 7.

Например, в соли CaCl2 среда раствора будет нейтральной (pH=7), а в растворе AlCl3 — кислой (pH

Источник

5. Образование и гидролиз ацетата железа

Материалы и оборудование: ацетат натрия (кристаллический); железистосинеродистый калий (желтая кровяная соль, 2%-ный водный раствор, пробирки, штативы для пробирок, пипетки, спиртовки, весы, пипетки, груши резиновые, пробиркодержатели.

В пробирке растворяют 0,1 г ацетата натрия в 2 мл воды и добавляют 5 капель хлорида железа (III) при встряхивании; жидкость, оставаясь прозрачной, окрашивается в буровато-красный цвет. Затем раствор нагревают до кипения и кипятят 1-2 мин, при этом выделяется красно-коричневый хлопьевидный осадок. Прекратив нагревание, дают жидкости отстояться, после чего осторожно, не взмучивая осадка, отбирают пипеткой немного прозрачного обесцветившегося раствора, переносят его в другую пробирку и добавляют несколько капель раствора желтой кровяной соли – реактива на ионы трехвалентного железа.

Этот опыт также можно проводить и с уксусной кислотой. В этом случае растворяют несколько капель кислоты в 2 мл воды, тщательно нейтрализуют раствором щелочи по лакмусу и затем уже добавляют FeCl3.

При действии хлорида железа (III) на ацетат натрия первоначально по обычной обменной реакции образуется ацетат железа (СН3СОО)3Fe, который сразу частично гидролизуется до комплексного соединения – хлорида основного гексацетата железа [Fe(OH)2(CH3COO)6] + Сl — . Образованием этого комплексного соединения и обусловлено буро-красное окрашивание раствора. При кипячении гидролиз идет дальше, и железо количественно выделяется в осадок в виде нерастворимого основного ацетата:

Эту реакцию часто применяют для удаления трехвалентного железа из раствора. Аналогичную реакцию с хлорным железом дают соли муравьиной и пропионовой кислот.

С многоатомными спиртами или оксикислотами железо образует более устойчивые комплексные соединения, и в их присутствии удалить железо из раствора действием ацетата натрия не удается.

6. Разложение щавелевой кислоты при нагревании

Материалы и оборудование: щавелевая кислота (в порошке), известковая или баритовая вода, пробирки, газоотводная трубка, штативы для пробирок, весы, пипетки, груши резиновые, спиртовки, пробиркодержатели.

Около 1 г щавелевой кислоты нагревают в пробирке с газоотводной трубкой, оттянутый конец которой опущен в другую пробирку, содержащую 1 мл известковой (или баритовой) воды. Когда начнется непрерывное выделение пузырьков газа, образующегося в известковой воде, осадок, трубку вынимают из жидкости и поджигают у ее отверстия выделяющийся газ. Содержащаяся в нем окись углерода сгорает характерным голубым пламенем.

Кристаллическая щавелевая кислота С2Н2О4∙2Н2О при нагревании сначала теряет кристаллизационную воду. При температуре выше 100 ºС кислота частично возгоняется, образуя раздражающий туман, затем от нее отщепляется СО2 и образуется муравьиная кислота, в свою очередь распадающаяся на воду и окись углерода:

Такой же распад происходит в присутствии концентрированной серной кислоты при более низкой температуре.

Дикарбоновые кислоты с карбоксильными группами у одного и того же атома углерода при нагревании сравнительно легко переходят в монокарбоновые кислоты (реакция декарбоксилирования):

При более отдаленном взаимном положении карбоксильных групп нагревание таких двухосновных кислот обычно ведет к отщеплению воды и образованию циклических ангидридов.

Одноосновные карбоновые кислоты также декарбоксилируются, но при более высоких температурах:

Источник