- Geolib.net

- Справочник по геологии

- Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

- Классификация пластовых вод по способу образования

- Классификация пластовых вод по месту нахождения

- Классификация вод по химическому составу В.А. Сулина

- Физические свойства пластовых вод

- Добыча нефти и газа

- Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

- Залежи нефти и газа и их основные классификационные признаки и параметры

Geolib.net

Справочник по геологии

Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений

Пластовые воды – обычные спутники нефтяных и газовых месторождений. Воды встречаются либо в тех же пластах-коллекторах, которыми контролируются нефтяные и газовые залежи, либо образуют самостоятельные чисто водоносные пласты. В первом случае вода занимает пониженные части пластов – коллекторов, подстилая залежи нефти и газа. Во втором случае водоносные пласты не имеют связи с залежами и располагаются выше и ниже продуктивных.

Классификация пластовых вод по способу образования

По своей генетической природе воды месторождений делятся на несколько форм:

- Остаточные или молекулярно связанные воды, обволакивающие минеральные частицы пород, адсорбированные в капиллярных и субкапиллярных пустотах нефтяного пласта.

- Седиментационныеводы– это воды, залегающие в пласте с момента отложения осадка, т.е. синхронные времени формирования самой породы.

- Инфильтрационныеводы, т.е. проникшие в пласт извне за счет подпитки атмосферными осадками, водами рек, озер и морей. Области питания находятся в горах на значительном удалении от глубоко погребенных водонефтяных пластов. Эти пласты в горных системах обнажены и подвержены любым атмосферным явлениям, в т.ч. и проникновению поверхностных вод в пласты – коллекторы.

- Элизионныеводы– это воды, попадающие в пласт-коллектор путем выжимания поровых вод из уплотняющихся осадков, в т.ч. неколлекторов за счет роста геостатического давления или тектонических напряжений.

- Воды технические или искусственные, специально закачиваемые в пласт для поддержания пластового давления и более полного вытеснения нефти водой.

Классификация пластовых вод по месту нахождения

В промысловом деле воды нефтяных и газовых месторождений делятся на пластовые напорные и технические. Среди подземных вод особое место занимают ненапорные грунтовые воды, которые в отличие от пластовых являются пресными или слабо минерализованными. Они имеют распространение лишь в приповерхностных слоях земной коры выше первого водоупорного горизонта.

Пластовые напорные воды по отношению к нефтеносному пласту делятся на краевые, подошвенные, промежуточные, верхние и нижние, а также воды тектонических трещин.

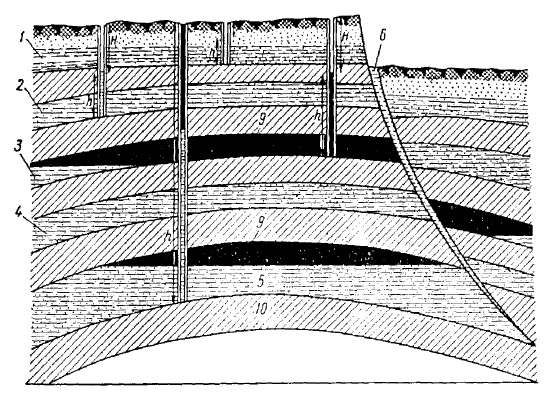

Пластовые воды (по М.А.Жданову). Вода: 1 – со свободной поверхностью (ненапорная), 2 – верхняя относительно нефтеносного горизонта, 3 – краевая приконтурной зоны (нижняя краевая напорная), 4 – нижняя относительно нефтеносного горизонта (нижняя напорная), 5 – подошвенная, 6 – глубинная, восходящая по сбросу, 7 – промежуточная (Э.О. – эксплуатационный объект), 8 – верхняя краевая, 9 – нефть, 10 – глины, 11 – глубина уровня, h – напор.

Краевые пластовые воды занимают пониженные части пласта и подпирают нефтяную залежь по внутреннему и внешнему контурам, образующим в плане кольцеобразную форму.

Подошвенные воды подпирают залежь по всей её площади, включая и сводовую часть, образуя сплошное зеркало ВНК или ГВК.

Промежуточные воды залегают внутри нефтеносного пласта или между пластами, объединенными в один эксплуатационный объект.

Верхние и нижние воды приурочены к чисто водоносным пластам, не зависимым от продуктивных и залегающим выше или ниже последних.

Воды тектонических трещин циркулируют по плоскостям разломов из высоконапорных (как правило, более глубоко залегающих) в низконапорные. Они способны обводнять головные участки нефтеносных пластов, оттесняя нефть со сводовых частей залежи к крыльевым периферическим зонам.

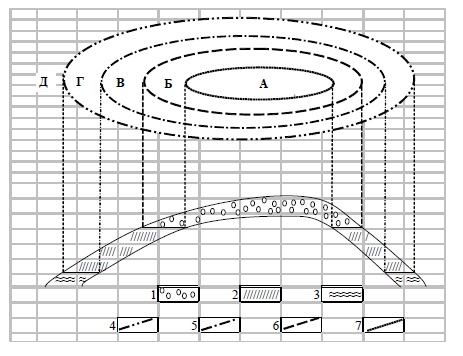

При наличии краевых вод, подпирающих нефтяную или газовую залежь, различают внешний (по кровле пласта) и внутренний (по подошве пласта) контуры. В пределах внутреннего контура нефтеносности пласт содержит нефть по всей его толщине от кровли до подошвы. В плане это части залежи отвечает нефтяная зона, где скважинами пластовая вода не вскрывается.

Между внешним и внутренним контурами ВНК располагается приконтурная зона залежи, где нефть является водоплавающей, т.е. скважинами вскрываются вверху – нефть, а внизу – вода. За пределами внешнего контура пласт полностью водонасыщен, нефть отсутствует. Таким образом, граница залежи проводится по внешнему контуру нефтеносности.

Схема строения пластовой нефтегазовой залежи. 1 – газ; 2 – нефть; 3 – вода; 4 – внешний контур нефтеносности; 5 –внутренний контур нефтеносности; 6 – внешний контур газоносности; 7 –внутренний контургазоносности. А – газовая зона; Б –нефтегазовая зона; В – нефтяная зона; Г – водонефтяная зона; В – законтурная зона.

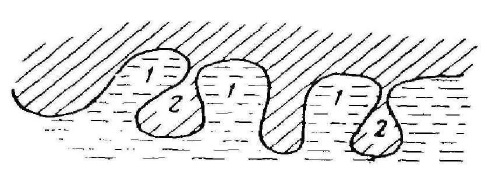

В процессе добычи нефти, по мере истощения запасов в залежи, происходит продвижение контуров от ее периферии к центру. Задачей рациональной разработки залежи является обеспечение равномерного их продвижения по всей площади. При неравномерном продвижении контуров образуются языки обводнения, что грозит появлением отшнуровавшихся разрозненных целиков нефти, дальнейшая добыча из которых практически невозможна.

Схема расположения языков обводнения и целиков нефти. 1 – языки обводнения; 2 – целики нефти.

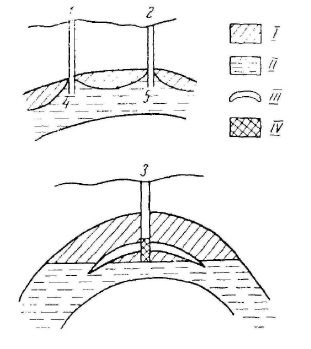

При наличии подошвенных вод, т.е. в том случае, когда пластовая вода подпирает залежь нефти по всей ее площади становится необходимым завершать бурение скважин до вскрытия ими водоносной части пласта, т.е. выше ВНК. Это необходимо для предотвращения появления конусов обводнения, борьба с которыми весьма затруднена. В таких случаях нефть оттесняется от забоев скважин пластовой водой, что также может привести к появлению целиков нефти.

Схема расположения конусов обводнения при наличии подошвенных вод (по Жданову М.А.). 1 – нефть, 2 – вода, 3 – глинистый прослой, 4 – цементная пробка, К.о. – конусы обводнения.

Классификация вод по химическому составу В.А. Сулина

Пластовые воды нефтяных месторождений отличаются высокой насыщенностью химическими элементами разного состава, среди которых преобладают Na, K, Mg, Ca, Fe, Al, Si, O, Cl, C, S, N, H, Br, I. Эти элементы находятся в воде в виде растворенных в ней солей различных кислот:

В составе вод всегда растворены значительные объемы газообразных составляющих, среди которых главная роль принадлежит азоту (N2), углекислому газу (CO2) и сероводороду (H2S).

Воды нефтяных месторождений отличаются высокой минерализацией, преимущественно хлоридно–натриевым, хлоридно–кальциевым или гидрокарбонатно–натриевым составом, отсутствием сульфатных соединений, высоким содержанием J, Br, NH4, H2S, наличием солей нафтеновых кислот и растворенных углеводородных газов.

Минерализация или насыщение подземных вод различными солями и элементами происходит в процессе их взаимодействия с горными породами, нефтью и газом при воздействии также высоких температур, каталитических свойств пород и микробиологических процессов.

Химический состав и физические свойства пластовых вод имеют большое значение при разработке залежей нефти и газа, т.к. от них зависит течение многих процессов в пласте.

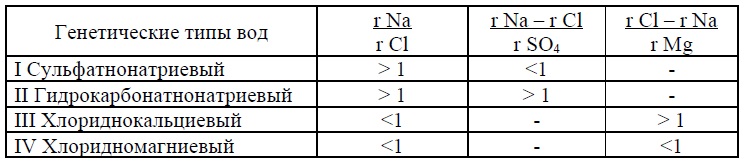

В нефтяной геологии признание получила классификация подземных вод В.А.Сулина, в которой по трем основным коэффициентам в процент–эквивалентной форме выделены 4 генетических типа подземных вод .

Классификация пластовых вод по В.А. Сулину

Физические свойства пластовых вод

Минерализация воды – это общее содержание в воде растворенных солей. В пластовых водах нефтяных и газовых месторождений минерализация изменяется в достаточно широких пределах: от 1 г/л (пресные воды) до 400 г/л и более (крепкие рассолы). От минерализации и химического состава вод напрямую зависят их основные физические свойства.

Минерализованные воды имеют очень высокую моющую способность, поэтому они являются основным рабочим агентом для закачки обратно в продуктивный пласт с целью поддержания пластового давления для достижения максимального КИН. В то же время у воды с повышенной минерализацией имеются и отрицательные стороны – выпадению солей в призабойной зоне пласта, что способствует понижению проницаемости и появлению положительного скин-фактора.

Плотность воды тесно связана с минерализацией, а в пластовых условиях еще с давлением и температурой. Плотность пластовых вод на поверхности всегда более 1 г/см 3 , а в рассолах достигает более 1,3 г/см 3 . В пластовых условиях плотность воды обычно ниже на примерно на 20%, в связи с повышенной температурой внутри продуктивного пласта.

Вязкость воды в пластовых условиях резко понижается и обычно ниже вязкости нефти. Главным образом она зависит от пластовой температуры, в меньшей степени от минерализации и химического состава. Благодаря низкой вязкости в сравнении с нефтью, вода обладает большей подвижностью и нередко оттесняет нефть от забоя. Отсюда возникают языки и конусы обводнения.

Растворимость газов в воде значительно ниже их растворимости в нефти. С повышением минерализации вод растворимость газа в них снижается. Газосодержание в воде незначительно: 0,2 –2 м 3 /м 3 .

Электропроводность. Пресные воды обладают высоким электрическим сопротивлением и являются диэлектриками. Минерализованные воды имеют низкие удельные сопротивления токам и являются отличными проводниками. Сведения об удельном электрическом сопротивлении пород, насыщенных пластовой водой или нефтью применяются при интерпретации материалов, полученных с помощью электрических методов ГИС.

Поверхностное натяжение – важное свойство пластовой воды, также зависящее от химического состава. С данным свойством связана вымывающая способность воды, которую необходимо учитывать и возможно регулировать при заводнении месторождений. При малом поверхностном натяжении вода обладает высокой способностью промывать пласты и выталкивать из них нефть. Поэтому при использовании для обратной закачки в пласт пластовая вода подвергается специально обрабатывается химическими реагентами на УПН (УПСВ) для понижения ее поверхностного натяжения.

Сжимаемость воды мала, но по мере насыщения воды газом сжимаемость ее растет.

Температура воды практически всегда сопоставима с геотермической ступенью, присущей для данной местности. Бывает, что температура пластовой воды сильно расходится с температурой, местной геотермической ступени. Это свидетельствует либо о появлении тектонических вод по зоне разлома, либо о возможных межпластовых перетоках из-за разницы в пластовых давлениях. Замеры температур в скважинах имеют огромное значение для контроля разработки месторождений и технического состояния скважин.

Источник

Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

Залежи нефти и газа и их основные классификационные признаки и параметры

Ценность любого месторождения нефти и газа в первую очередь определяется величиной запасов основных полезных ископаемых, которые слагаются из запасов выявленных в его пределах залежей.

Особенности залегания нефти и газа в недрах требуют проведения исследований, направленных на изучение:

1) флюидов основных полезных ископаемых (нефти, газа, конденсата), попутных полезных ископаемых (подземных вод), а также содержащихся в тех и других полезных компонентов;

2) пород-коллекторов в пределах ловушек, пустотное пространство которых служит вместилищем флюидов;

3) условий залегания флюидов в ловушках;

4) основных особенностей залежей, определяющих условия их разработки (режим работы, продуктивность скважин, пластовое давление, дебиты нефти, газа и конденсата, гидропроводность пластов и т. д.);

5) процессов, протекающих в недрах при формировании залежей и их разработке.

Нефть, газ и конденсат представляют собой природные смеси углеводородных и неуглеводородных соединений.

НЕФТЬ — природная смесь, состоящая преимущественно из углеводородных соединений метановой (СпН2п+2), нафтеновой (СпНап) и ароматической (СпН2п-2) групп, которые в пластовых и стандартных условиях находятся в жидкой фазе. Кроме углеводородов (УВ) в нефтях присутствуют сернистые, азотистые, кислородные соединения, металлорганические комплексы. Кислород в нефтях обычно входит в состав нафтеновых и жирных кислот, смол и асфальтенов. К постоянным компонентам нефти относится сера, которая присутствует как в виде различных соединений, так и в свободном состоянии. В большинстве нефтей в пластовых условиях в том или ином количестве содержится растворенный газ.

По составу углеводородной и неуглеводородной частей нефти подразделяются на ряд типов, основными показателями которых являются групповой углеводородный состав, фракционный состав, содержание неуглеводородных компонентов, асфальтенов и смол.

По групповому углеводородному составу (в процентах по массе) выделяются нефти метановые, нафтеновые и ароматические.

По содержанию парафинов нефти подразделяются на малопарафинистые (содержание парафинов не выше 1,5%), парафинистые (1,51—6%) и высокопарафинистые (выше 6%).

Фракционный состав отражает относительное содержание (в процентах по массе) различных фракций нефтей, выкипающих при разгонке до 350° С, и масляных фракций (дистиллятов), выкипающих при температуре выше 350 °С.

По содержанию серы нефти подразделяются на малосернистые (до 0,5%), сернистые (0,51—2 %) и высокосернистые (выше 2 %). Сера в нефтях при содержании ее более 0,5 % имеет промышленное значение.

По содержанию смол выделяются нефти малосмолистые (менее 5%), смолистые (5—15%) и высокосмолистые (выше 15%). Концентрация редких металлов (ванадия, титана, никеля и др.) в некоторых высокосмолистых нефтях может достигать промышленных значений.

Свойства нефтей в стандартных условиях существенно отличаются от их свойств в пластовых условиях вследствие повышенного содержания в них растворенного газа при высоких температуре и давлении в недрах. Для подсчета запасов, рациональной их разработки, первичной подготовки, транспортировки и переработки нефтей свойства их определяются раздельно для этих условий. В стандартных условиях к основным параметрам нефтей относятся плотность, молекулярная масса, вязкость, температура застывания и кипения, а для пластовых условий определяются газосодержание, давление насыщения растворенным газом, объемный коэффициент, коэффициент сжимаемости, коэффициент теплового расширения, плотность и вязкость.

ГАЗЫ — природная смесь углеводородных и неуглеводородных соединений и элементов, находящихся в пластовых условиях в газообразной фазе в виде отдельных скоплений либо в растворенном в нефти или воде состоянии, а в стандартных условиях — только в газообразной фазе. К основным компонентам пластового газа относятся метан и его гомологи — этан, пропан, бутаны. Газ часто содержит сероводород, гелий, оксид углерода, азот и инертные газы, иногда ртуть. Этан при содержании в газе 3 % и более, гелий при концентрации в свободном газе 0,05 % и в растворенном в нефти газе 0,035 %, а также сероводород при содержании 0,5 % (по объему) имеют промышленное значение.

Важнейшие параметры газа — молекулярная масса, плотность в стандартных условиях, относительная плотность по воздуху, среднекритические температура и давление, коэффициент сверхсжимаемости, объемный коэффициент, вязкость, гидратообразование, теплота сгорания.

КОНДЕНСАТ — природная смесь в основном легких углеводородных соединений, находящихся в газе в растворенном состоянии при определенных термобарических условиях и переходящих в жидкую фазу при снижении давления ниже давления конденсации. В стандартных условиях конденсат (стабильный) находится в жидком состоянии и не содержит газообразных УВ. В состав конденсата могут входить сера и парафин. Конденсаты различаются по групповому и фракционному составу. К основным параметрам пластового газа, содержащего конденсат, кроме перечисленных выше, относятся также конденсатно-газовый фактор и давление начала конденсации. Конденсат характеризуется плотностью и вязкостью в стандартных условиях.

ПОДЗЕМНЫЕ (ПЛАСТОВЫЕ) ВОДЫ образуют с залежами нефти и газа единую гидродинамическую систему и служат одним из основных источников пластовой энергии. Подземные воды содержат растворенные соли, ионы, коллоиды и газы. Суммарное содержание в воде растворенных ионов, солей и коллоидов определяет ее основное свойство – минерализацию. Йод, бром, бор, стронций могут содержаться в подземных водах в количествах, позволяющих осуществлять их разработку. Из газов, растворенных в подземных водах, основными считаются СО2, N2, СН4. Для подземных вод определяются также плотность, вязкость, объемный коэффициент, коэффициент сжимаемости, величина поверхностного натяжения.

Природным резервуаром (по И.О. Броду) называется природная емкость для нефти, газа и воды, внутри которой они могут циркулировать и форма которой обусловлена соотношением коллектора с вмещающим его (коллектор) плохо проницаемыми породами.

Нефть и газ аккумулируются в пустотном пространстве пород-коллекторов природных резервуаров в пределах ловушек, образуя естественные скопления. Ловушками нефти и газа называются части природных резервуаров, в которых благодаря различного рода структурным дислокациям, стратиграфическому или литологическому ограничению, а также тектоническому экранированию создаются условия для скопления нефти и газа.

Строение природных резервуаров определяется их типом, вещественным составом слагающих их пород, типом пустотного пространства пород-коллекторов и выдержанностью этих пород по площади.

Различают три основных типа резервуаров: пластовые, массивные и литологически ограниченные. Они могут быть сложены породами разного вещественного состава: терригенными, карбонатными, эвапоритовыми, вулканогенными. Особую роль при этом играет и цементирующее вещество породы — коллектора.

Породы — коллекторы разного вещественного состава характеризуются соответствующим типом пустотного пространства — поровым, трещинным, кавернозным, смешанным в разных сочетаниях, что в целом определяет его структуру.

Величина пустотного пространства оценивается в долях единицы следующими коэффициентами:

Пустотность в целом – k п у с т

Пористость – k п

Трещиноватость – k т р

Кавернозность – k к а в

Вторичная трещиноватость – k в т. п у с т

Вторичная кавернозность – k в т. п у ст

Под пустотностью понимаются все виды пустот в породах, образованных порами, кавернами и трещинами:

k п у с т = k п + k т р + k к а в

В поровом коллекторе по сообщаемости пор друг с другом различают пористость общую, открытую, закрытую, оцениваемые соответственно коэффициентами k п общ , k п о , k п з.

k п о б щ = k п о + k п з

По способности пор принимать, содержать и отдавать свободную жидкость или газ выделяют пористость эффективную, оцениваемую коэффициентом

k п о э ф = k п о (1 — k в о),

где k в о – коэффициент остаточной (несжижаемой) водонасыщенности.

Водонасыщенные породы характеризуются коэффициентом водонасыщенности

k в = k в о + k в п ,

где k в п – коэффициент подвижной водонасыщенности.

Коэффициентом нефтенасыщенности kн (газонасыщенности kг) называется отношение объема нефти (газа), содержащейся в открытом пустотном пространстве, к суммарному объему пустотного пространства. Часть открытого пустотного пространства в зонах предельного насыщения нефтяных (газовых) залежей занята остаточной водой. Ее доля в открытом пустотном пространстве оценивается коэффициентом остаточной водонасыщенности kво.

В нефтенасыщенном коллекторе

Соответственно в газонасыщенном коллекторе

Если вместе с остаточной водой содержится и остаточная нефть, то

k в о + k г + k н = 1

В переходных зонах доля пустотного пространства, насыщенного водой, возрастает за счет подвижной воды. В этих зонах и ниже ВНК насыщение открытого пустотного пространства водой оценивается коэффициентом водонасыщенности k в .

k в + k н = 1; k в + k г = 1

Минимальные значения параметров, характеризующих насыщение коллекторов нефтью или газом на контакте нефть — газ (газ — вода), названы граничными значениями. В отличие от них минимальные значения параметров продуктивных пластов, характеризующих породу как коллектор, названы кондиционными значениями.

В трещинном коллекторе емкостные свойства коллектора определяются трещиноватостью, обусловленной системой трещин разной раскрытости, протяженности и пространственной ориентации. Система трещин разделяет породу на блоки непроницаемой матрицы, для которых характерны

k п р. б л = 0 и k п. о. э ф б л = 0

В трещинно-каверновом коллекторе отношение k к а в / k т р составляет 5 – 10, возрастая в закарстованных известняках.

По способности пор принимать, содержать и отдавать свободную жидкость или газ выделяют пористость эффективную, оцениваемую коэффициентом

k п о э ф = k п о ( 1 — k в о ),

где k в о – коэффициент остаточной ( несжижаемой ) водонасыщенности.

Всем продуктивным пластам в той или иной мере свойственна неоднородность, выражающаяся в изменчивости формы залегания и физических свойств коллекторов в пределах рассматриваемого пласта. Неоднородность продуктивного пласта оказывает существенное влияние на распределение запасов нефти и газа и характер фильтрации жидкостей и газа.

Изменчивость формы продуктивного пласта определяется неодинаковой его толщиной (общей и эффективной), расчлененностью, выклиниванием всего пласта и слагающих его пропластков, их литолого-фациальным замещением непроницаемыми разностями, слиянием.

Изменчивость физических свойств продуктивного пласта обусловливается в первую очередь различием его коллекторских свойств: пустотности в целом и ее видов — пористости, трещиноватости, кавернозности. На коллекторские свойства влияют окатанность, отсортированность и упаковка зерен, извилистость и размеры поровых каналов, величина удельной поверхности. Важными свойствами пород — коллекторов являются их плотность и сжимаемость.

УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ ФЛЮИДОВ В ЗАЛЕЖИ

Любое естественное скопление нефти и газа в ловушке называется залежью.

Газ, нефть и вода в залежи распределяются под воздействием гравитационного фактора, т. е. в зависимости от их плотности. Обычно газ и нефть занимают верхнюю часть ловушки, а вода подпирает их снизу, заполняя всю остальную часть резервуара. Газ и нефть в свою очередь также распределяются под влиянием гравитационного фактора: газ как более легкий располагается над нефтью.

Условия залегания нефти и газа в залежах определяются гипсометрическим положением водонефтяного (ВНК), газоводяного (ГВК) и газонефтяного (ГНК.) контактов; высотой залежи; размерами нефтяной, газовой, водонефтяной, газонефтяной и газоводяной зон, нефтегазонасыщенной толщиной пласта, величинами начальной и остаточной нефтенасыщенности и газонасыщенности пород — коллекторов и их изменением по площади и разрезу; начальными пластовыми давлением и температурой.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ЗАЛЕЖЕЙ

В зависимости от строения резервуара выделяются следующие основные типы залежей нефти и газа: пластовый (рис. 1); массивный; литологически или стратиграфически ограниченный; тектонически экранированный.

Залежь нефти и газа может быть приурочена к одному изолированному природному резервуару или связана с группой гидродинамически сообщающихся природных резервуаров, в которых отметки газожидкостного и водонефтяного контактов соответственно одинаковы. Во втором случае залежь выделяется как массивная или пластово-массивная.

Рис. 1. Схема пластовой сводовой залежи.

Части пласта: 1 — водяная, 2 — водонефтяная, 3 — нефтяная, 4 — газонефтяная, 5 — газовая; 6 – породы — коллекторы; Н — высота залежи; Нг, Нн — высоты соответственно газовой шапки и нефтяной части залежи

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЛЕЖЕЙ ПО ФАЗОВОМУ СОСТОЯНИЮ УВ

В зависимости от фазового состояния и основного состава углеводородных соединений в недрах залежи нефти и газа подразделяются на (рис. 2):

— нефтяные, содержащие только нефть, в различной степени насыщенную газом;

— газонефтяные и нефтегазовые (двухфазные); в газонефтяных залежах основная по объему часть нефтяная и меньшая — газовая (газовая шапка); в нефтегазовых — газовая шапка превышает по объему нефтяную часть системы; к нефтегазовым относятся также залежи с крайне незначительной по объему нефтяной частью — нефтяной оторочкой;

— газовые, содержащие только газ

— газоконденсатнонефтяные и нефтегазоконденсатные: в первых — основная по объему нефтяная часть, а во вторых – газоконденсатная (рис. 2).

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗРАБОТКИ ЗАЛЕЖЕЙ

Любая нефтяная или газовая залежь обладает потенциальной энергией, которая в процессе разработки расходуется на вытеснение нефти и газа из резервуара (продуктивного пласта). Вытеснение флюидов из залежи происходит под действием природных сил — носителей пластовой энергии. Такими носителями являются в первую очередь напор краевых вод, а также упругие силы нефти, воды, породы; газа, сжатого в газовых залежах и газовых шапках, и газа, растворенного в нефти. Кроме того, в залежах действует сила тяжести нефти.

Характер проявления движущих сил в пласте, обусловливающих приток флюидов к добывающим скважинам, называется режимом залежи. В соответствии с характером проявления доминирующего источника пластовой энергии в процессе разработки в нефтяных залежах выделяют режимы: водонапорный, упруговодонапорный, газонапорный (газовой шапки), растворенного газа и гравитационный, а в газовых залежах — газовый и упруговодонапорный.

Проявление того или иного режима в залежи обусловлено неоднородностью продуктивного пласта в пределах залежи и вне ее, составом и фазовым состоянием УВ залежи, ее удаленностью от области питания, применяемыми в процессе разработки технологическими решениями. О режимах залежи судят по изменению во времени дебитов нефти, газа и воды, обводненности продукции, пластовых давлений, газовых факторов, по продвижению краевых вод и т. п. Условия разработки залежей определяются также многими другими факторами: фазовыми проницаемостями пород, продуктивностью скважин, гидропроводностью, пьезопроводностью продуктивных пластов, степенью гидрофобизации пород, полнотой вытеснения нефти вытесняющим агентом.

Источник