Питьевая вода и дикие животные

Автор: Любовь Гудкова

Ни одно живое существо не может обходиться без воды. Она составляет примерно 70% организма животного (как дикого, так и домашнего). В условиях дикой природы звери погибают без воды через два дня.

Тогда как без пищи они могут продержаться пару недель. Предлагаем вам интересные факты о самых разных диких животных и питьевой воде.

Начнем с того, что проблема загрязнения воды в наше время актуальна не только для человека, но и для братьев наших меньших. Звери (например, зебры, антилопы, северные олени) способны свободно мигрировать, чтобы найти водоем с подходящей питьевой водой.

Благодаря инстинктам, подаренным природой, животные могут безошибочно определить качество воды.

Более того, сейчас, когда условия среды постоянно меняются, дикие животные способны адаптироваться к нехватке воды и ее поиску на больших расстояниях.

Каким образом они это делают?

Остается загадкой. Однако люди научились прекрасно использовать эти способности. К примеру, бедуины в африканских пустынях полагаются на своих верблюдов, позволяя им самостоятельно искать источники воды.

Кстати, верблюды в процессе обезвоживания могут потерять до трети массы тела. Это животное способно обходиться без воды до 45 дней! При этом его вид напоминает скелет. Кроме того, только верблюд питается особым растением – это кустарник с огромными шипами верблюжья колючка. Ветка способна пропороть подошву сапога!

Существует в природе животное, которое не пьет воду. Вообще никогда. Это коала, австралийское травоядное сумчатое животное, называемое также сумчатым медведем. Коала (на языке австралийских аборигенов – «не пьющий воду») кушает листья эвкалипта: жидкость это удивительный зверь получает с пищей. Кстати, коала спит целых 16 часов в сутки!

Гориллы жуют сочные листья, чтобы удовлетворить потребность в жидкости. На водопой они приходят изредка, как правило, только смачивают лапы и шерсть.

Еще один механизм приспособления диких животных в сложных природных условиях – рытье нор. Так звери, обитающие в пустыне (ящерица, сурикат, сахарская лисица фенек), создают в своем жилище практически 100%-ю влажность, в результате чего они долгое время обходятся без воды.

Копытных животных на водопое подстерегает опасность. Антилопы, буйволы, зебры, измученные долгим переходом и жарой, становятся легкой добычей львов, леопардов и гиен. Другая опасность ждет их в самой воде – это крокодилы. Они молниеносно атакуют свою жертву и затаскивают в воду.

Некоторые виды животных особо нуждаются в воде. Это земноводные, в частности, лягушки. Их кожа обладает пористой структурой, благодаря чему вода поглощается и выделяется наружу.

Соответственно, оставаясь долгое время на палящем солнце, лягушка может погибнуть. Пресмыкающиеся (ящерицы) таких проблем не имеют. Их кожа не пропускает воду, именно поэтому они могут комфортно жить в степи или пустыне.

Что касается птиц и млекопитающих, то их кожа выполняет защитную функцию. Много влаги теплокровные теряют в процессе дыхания и жизнедеятельности в целом, поэтому им требуется больше воды, чем земноводным и пресмыкающимся.

А как обеспечивают себя водой лесные звери средней полосы России в зимнее время? Их жизнь заметно усложняется, ведь искать приходится не только воду, но и пищу, морозы и глубокие сугробы явно этому не способствуют.

Волки, лисы, зайцы могут есть снег – таким образом они восполняют недостаток влаги в организме.

Кроме того, некоторые водоемы зимой не замерзают, и звери прокладывают к водопою целые тропы. Либо отыскивают полыньи. Вообще они стараются меньше времени проводить на открытом пространстве, но жажда и голод вынуждают их покидать норы и укрытия.

Сложнее всего приходится кабану. Дикая свинья потребляет очень много воды: летом старается держаться ближе к водоему, а зимой отыскивает под снегом сочные стебли и корни растений.

Жизнь медведя, наоборот, более проста в холодное время года: как мы знаем, большую часть зимы он находится в спячке в берлоге.

Если говорить о морских птицах (чайки, крачки, альбатросы, пингвины), они получают воду, питаясь рыбой. А насекомые вместо воды пьют цветочный нектар.

Что касается рыб, казалось бы, они не испытывают потребность в жидкости, ведь это – постоянная среда их обитания. Вода поступает в организм пресноводных рыб через жабры и кожу, а соль – с пищей. Морские рыбы, наоборот, могут испытывать избыток соли и недостаток воды, лишняя соль выделяется из организма.

Так природа регулирует солевой баланс. Мигрирующим рыбам (лосось, камбала) приходится приспосабливаться к переходам из пресной воды в соленую.

Но, несмотря на все механизмы адаптации, которыми природа наградила диких животных, все звери бессильны против загрязнения окружающей среды. Поэтому к столь важной задаче – сохранить источники чистой воды и тем самым спасти братьев наших меньших от вымирания – людям следует относиться более ответственно.

Наша компания «Водопоинт» (дословно – «источник воды» и название перекликается со словом «водопой») полностью поддерживает задачу сохранения чистоты водоемов.

Источник

Глава 3. Важнейшие абиотические факторы и адаптации к ним организмов

3.3. Влажность

3.3.3. Водный баланс наземных животных

Животные получают воду тремя основными путями: через питье, вместе с сочной пищей и в результате метаболизма, т. е. за счет окисления и расщепления органических веществ – жиров, белков и углеводов.

Некоторые животные могут впитывать воду через покровы из влажного субстрата или воздуха, например личинки некоторых насекомых – мучного хрущака, жуков-щелкунов и др.

Потери воды у животных происходят через испарение покровами или со слизистых оболочек дыхательных путей, путем выведения из тела мочи и непереваренных остатков пищи.

Хотя животные могут выдерживать кратковременные потери воды, но в целом расход ее должен возмещаться приходом. Потери воды приводят к гибели скорее, чем голодание.

Виды, получающие воду в основном через питье, сильно зависят от наличия водопоев. Это особенно характерно для крупных млекопитающих. В сухих, аридных районах такие животные совершают иногда значительные миграции к водоемам и не могут существовать слишком далеко от них. В африканских саваннах слоны, антилопы, львы, гиены регулярно посещают водопои (рис. 35). Для куланов Бадхызского заповедника водопои определяют летнее размещение табунов, суточный ритм и поведение животных.

Рис. 35. Слоны на водопое

В питьевой воде нуждаются и многие птицы. Ласточки и стрижи пьют на лету, проносясь над поверхностью водоема. Рябки в пустынях ежедневно совершают многокилометровые перелеты к водопоям и приносят воду птенцам. Самцы рябков используют исключительный в своем роде способ переноса воды – они пропитывают ею оперение на груди, а птенцы отжимают клювами набухшие перья.

В то же время многие животные могут обходиться совсем без питьевой воды, получая влагу иными способами.

Влажность воздуха также очень важна для животных, так как от нее зависит величина испарения с поверхности тела (рис. 36). Потери воды через испарение обусловлены также строением покровов. Некоторые виды не могут обитать в сухом воздухе и нуждаются в полном насыщении его водяными парами. Другие без вреда для себя населяют самые засушливые районы.

Среди ряда групп животных можно выделить гигрофилов и ксерофилов, т. е. влаголюбивые и сухолюбивые виды. Промежуточную группу составляют мезофилы. Среди насекомых, например, гигрофильны кровососущие комары, которые активны преимущественно в вечерние и утренние часы, а днем – либо в пасмурную погоду, либо только в тени, под пологом леса, т. е. при повышенной влажности воздуха. Ксерофильны жуки-скакуны, пустынные жуки-чернотелки, пустынная саранча и др.

Способы регуляции водного баланса у животных разнообразнее, чем у растений. Их можно разделить на поведенческие, морфологические и физиологические.

К числу поведенческих приспособлений относятся поиски водопоев, выбор мест обитания, рытье нор и т. п. В норах влажность воздуха приближается к 100 %, даже когда на поверхности очень сухо. Это снижает необходимость испарения через покровы, экономит влагу в организме.

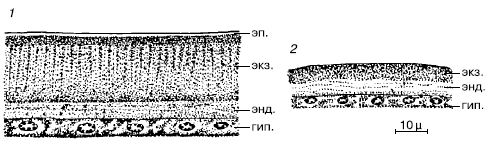

Рис. 36. Строение кутикулы членистоногих (по М. С. Гилярову, 1970):

1– жук мучной хрущах Tenebrio molitor;

2– ветвистоусый рачок Cyclops sp.: гип. – гиподерма, энд. – эндокутикула; экз. – экзокутикула, эп. – эпикутикула

В эффективности поведенческих приспособлений для обеспечения водного баланса можно убедиться на примере пустынных мокриц. Мокрицы – типичные ракообразные, не отличающиеся особыми анатомо-морфологическими приспособлениями к наземному образу жизни. Тем не менее представители рода Hemilepistus освоили самые сухие и жаркие места на Земле – глинистые пустыни. Там они роют глубокие вертикальные норки, где всегда влажно, и покидают их, выходя на поверхность лишь в те часы суток, когда высока влажность приземного слоя воздуха. Когда почва иссушается особенно сильно и возникает угроза снижения влажности воздуха в норке, самки закрывают отверстие сильно склеротизованными передними сегментами тела, создавая замкнутое, насыщенное парами пространство и оберегая молодь от высыхания.

К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса относятся образования, способствующие задержанию воды в теле: раковины наземных улиток, ороговевшие покровы рептилий, развитие эпикутикулы у насекомых и т. п. У пустынных жуков-чернотелок срастаются и прирастают к телу надкрылья, вторая пара крыльев редуцируется и между телом и надкрыльями образуется камера, куда выходят дыхальца насекомого. Эта камера открывается наружу лишь небольшой узкой щелью, воздух в ней насыщен водяными парами. Части тела, соприкасающиеся с внешней средой, защищены непроницаемой для воды эпикутикулой.

Физиологические приспособления к регуляции водного обмена – это способность к образованию метаболической влаги, экономии воды при выделении мочи и кала, развитие выносливости к обезвоживанию организма, величина потоотделения и отдачи воды со слизистых.

Выносливость к обезвоживанию, как правило, выше у животных, подвергающихся тепловым перегрузкам. Для человека потеря воды, превышающая 10 % массы тела, смертельна. Верблюды переносят потери воды до 27 %, овцы – до 23, собаки – до 17 %.

Экономия воды в пищеварительном тракте достигается всасыванием воды кишечником и продуцированием сухого кала. Содержание воды в испражнениях животных варьирует в зависимости от состава корма, но в целом отражает приспособленность к обитанию в разных условиях влажности. Например, на 100 г сухого помета коров на пастбище приходится 566 г воды, тогда как у верблюдов – 109, а при безводной диете – всего 76 г.

У насекомых, обитающих в аридных районах, выделительные органы – мальпигиевы сосуды – свободными концами входят в тесный контакт со стенкой задней кишки и всасывают воду из ее содержимого. Таким образом вода вновь возвращается в организм (пустынные жуки-чернотелки, муравьиные львы, личинки божьих коровок и др.).

Для экономии воды, выводимой через почки, нужна перестройка азотного обмена. При распаде белков у большинства водных организмов образуется аммиак, который токсичен для цитоплазмы даже в малых концентрациях. На процесс его образования и выведения тратится много воды. У наземных животных аммиак присутствует среди продуктов обмена только у тех форм, которые обитают в условиях достаточного обеспечения водой, например у тлей, непрерывно питающихся соком растений. Основной компонент выделяемой мочи у наземных млекопитающих – мочевина. Это менее токсичный продукт обмена, который может накапливаться в плазме и полостных жидкостях и выводиться в более концентрированных растворах, что экономит воду. С мочой выводятся также различные соли. Общая концентрация мочи по сравнению с плазмой может служить показателем способности к экономии воды при экскреции. У человека моча концентрированнее плазмы в 4,2 раза, у овец – в 7,6, у верблюда – в 8, у тушканчиков – в 14 раз.

Чешуйчатые пресмыкающиеся и сухопутные черепахи – группы, освоившие наиболее аридные районы, – выделяют малорастворимую мочевую кислоту. Это же характерно для птиц и высших насекомых. Паукообразные выделяют гуанин. При образовании гуанина и мочевой кислоты затрачивается минимальное количество воды.

Жизнь за счет метаболической влаги доступна не всем животным. Окисление жиров требует большого количества кислорода, а дополнительная вентиляция легких в сухом воздухе сопровождается потерей водяных паров. Жир в горбах верблюдов не является для них основным источником водоснабжения, так как расход воды на усиленное дыхание при терморегуляции равен или даже превышает количество получаемой метаболической воды. Поэтому верблюды нуждаются в периодическом питье.

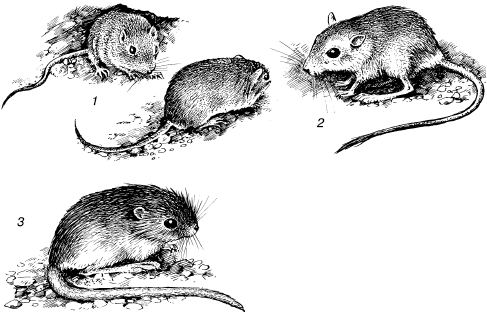

Мелкие млекопитающие, спасающиеся от жары в прохладных норах, могут покрывать значительную часть своих расходов воды в результате окислительных процессов, так как им не требуется дополнительно вода на терморегуляцию. Почти исключительно на сухом корме живут такие пустынные виды, как многие тушканчики, американская кенгуровая крыса, африканская песчанка и др. (рис. 37). Кенгуровых крыс содержали в лаборатории на сухой перловой крупе. При этом из 100 г корма, потребляемого зверьком за месяц, образуется около 54 г воды. Кроме нее, животные использовали лишь абсорбированную крупой влагу, содержание которой, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 10 до 18 %.

Рис. 37. Животные, способные жить за счет метаболической влаги: 1 – пустынный мешотчатый прыгун; 2 – карликовая песчанка; 3 – жирнохвостый тушканчик (по В. Е. Соколову и др., 1977)

Метаболическую воду в большей мере, чем позвоночные животные, могут использовать насекомые, так как трахейная система насекомых осуществляет эффективный воздушный дренаж с малыми потерями на испарение. У многих видов жировое тело служит преимущественно источником воды, а не энергетических запасов. Гусеницы платяной моли, мельничной огневки, амбарный и рисовый долгоносики и многие другие живут исключительно за счет сухой пищи.

Испарение, связанное с необходимостью терморегуляции, может служить причиной истощения водных ресурсов организма. В пустынях противостоять перегреву путем испарения воды могут только крупные животные. Общая тепловая нагрузка пропорциональна относительной поверхности и поэтому особенно велика для мелких форм. Для животного массой 100 г расход воды составил бы в час около 15 % от массы тела, а массой 10 г – около 30 %, т. е. за немногие часы была бы истрачена вся вода организма. Поэтому мелкие гомойотермные животные в сухом и жарком климате избегают воздействия жары и экономят влагу, укрываясь под землей.

У пойкилотермных повышение температуры тела вслед за нагреванием воздуха позволяет избегать излишних потерь воды, которая тратится у гомойотермных для поддержания постоянной температуры.

Преимущества колеблющейся температуры тела используют и животные с хорошей температурной регуляцией, специализированные к жизни в пустыне. Например, верблюды способны отключать на некоторое время терморегуляционное испарение. При этом животное массой 500 кг аккумулирует около 10 500 кДж, для рассеивания которых потребовалось бы затратить 5 л воды. Накопленное тепло выводится из организма ночью путем прямого излучения, когда воздух становится прохладнее тела.

Пойкилотермные животные, однако, не могут полностью избежать потерь воды на испарение. Даже у рептилий с их ороговевшим эпидермисом потери воды через кожу значительны. У мелких ящериц они могут достигать 20 % и более от массы тела за сутки. Поэтому и для пойкилотермных основной путь сохранения водного баланса при жизни в пустыне – это избегание излишних тепловых нагрузок.

Источник