Устройство и принцип работы гидроэлектростанции

С давних времен люди пользовались движущей силой воды. Мололи муку на мельницах, колеса которых приводились в движение потоками воды, сплавляли тяжелые стволы деревьев вниз по течению, в общем использовали гидроэнергию для решения самых разных задач, включая промышленные.

В конце 19 века, с началом электрификации городов, гидроэлектростанции начали очень резко завоевывать популярность в мире. В 1878 году в Англии появилась первая в мире гидроэлектростанция, которая питала тогда всего одну дуговую лампу в картинной галерее изобретателя Уильяма Армстронга… А к 1889 году только в Соединенных Штатах гидроэлектростанций насчитывалось уже 200 штук.

Одним из важнейших шагов в освоении гидроэнергетики стало сооружение в 1930-е годы в США Плотины Гувера. Что касается России, то здесь уже в 1892 году, в Рудном Алтае на реке Березовка, была построена первая четырехтурбинная гидроэлектростанция мощностью 200 кВт, призванная обеспечить электричеством шахтный водоотлив Зыряновского рудника. Так, с освоением человечеством электричества, гидроэлектростанции ознаменовали собой стремительный ход промышленного прогресса.

Принцип работы ГЭС

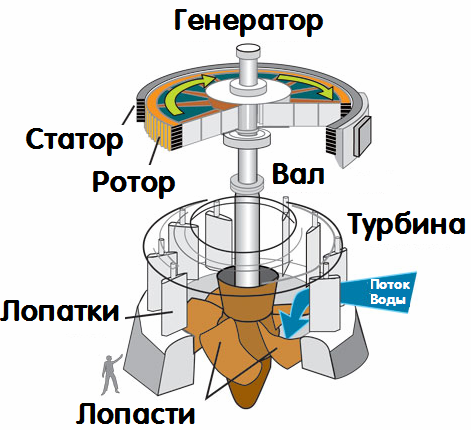

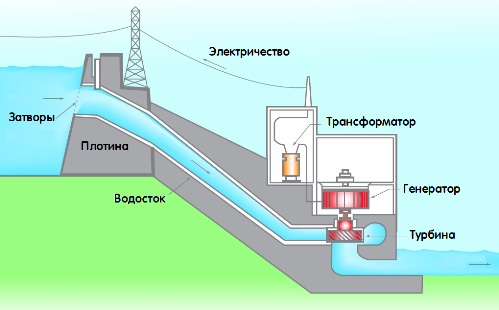

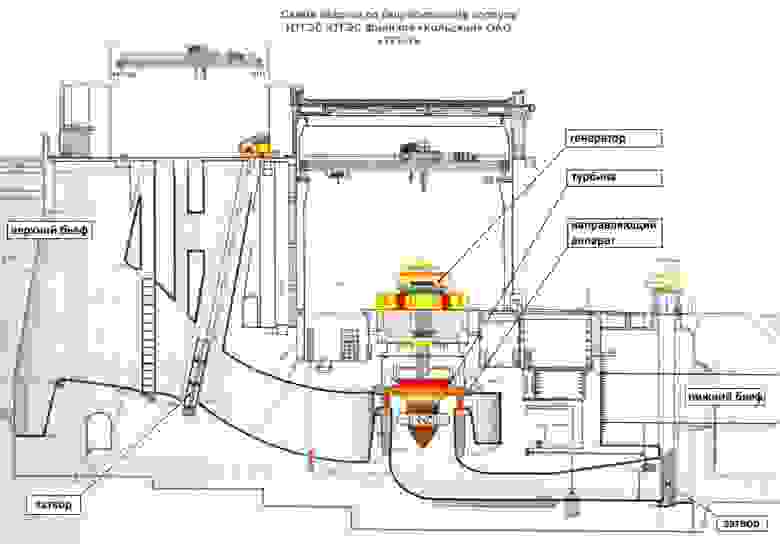

Сегодня современные гидроэлектростанции — это огромные сооружения на гигаватты установленной мощности. Однако принцип работы любой ГЭС остается в целом достаточно простым, и везде почти полностью одинаковым. Напор воды, направленный на лопасти гидротурбины, приводит ее во вращение, а гидротурбина в свою очередь, будучи соединена с генератором, вращает генератор. Генератор вырабатывает электроэнергию, которая и подается на трансформаторную станцию, а затем и на ЛЭП.

В машинном зале гидроэлектростанции установлены гидроагрегаты, которые преобразуют энергию потока воды в энергию электрическую, а непосредственно в здании гидроэлектростанции располагаются все необходимые распределительные устройства, а также устройства управления и контроля работы ГЭС.

Мощность гидроэлектростанции зависит от количества и от напора воды, проходящей через турбины. Непосредственно напор получается благодаря направленному движению потока воды. Это может быть вода накопленная у плотины, когда в определенном месте на реке строится плотина, или же напор получается благодаря деривации потока, — это когда вода отводится от русла по специальному туннелю или каналу. Так, гидроэлектростанции бывают плотинными, деривационными и плотинно-деривационными.

Наиболее распространенные плотинные ГЭС имеют в своей основе плотину, перегораживающую русло реки. За плотиной вода поднимается, накапливается, создавая своего рода водяной столб, обеспечивающий давление и напор. Чем выше плотина — тем сильнее напор. Самая высокая в мире плотина имеет высоту 305 метров, это плотина на Цзиньпинской ГЭС мощностью 3,6 ГВт, что на реке Ялунцзян в западной части провинции Сычуань на Юго-Западне Китая.

Гидростанции, использующие энергию воды, бывают двух типов. Если река имеет небольшое падение, но относительно многоводна, то при помощи плотины, перегораживающей реку, создают достаточную разность уровней воды.

Над плотиной образуется водохранилище, обеспечивающее равномерную работу станции в течение года. У берега ниже плотины, в непосредственной близости к ней устанавливается водяная турбина, соединенная с электрическим генератором (приплотинная станция). Если река судоходна, то у противоположного берега делается шлюз для пропуска судов.

Если же река не очень многоводна, но имеет большое падение и бурное течение (например, горные реки), то часть воды отводится по специальному каналу, имеющему гораздо меньший уклон, чем река. Канал этот иногда имеет протяженность в несколько километров. Иногда условия местности вынуждают заменить канал тоннелем (для мощных станций). Таким образом создается значительная разность уровней между выходным отверстием канала и нижним течением реки.

У конца канала вода поступает в трубу с крутым наклоном, у нижнего конца которой располагается гидротурбина с генератором. Благодаря значительной разности уровней вода приобретает большую кинетическую энергию, достаточную для питания станции (деривационные станции).

Подобные станции могут иметь большую мощность и относиться к разряду районных электростанций (смотрите — Малые ГЭС). На самых малых станциях турбина иногда заменяется менее эффективным, по более дешевым водяным колесом.

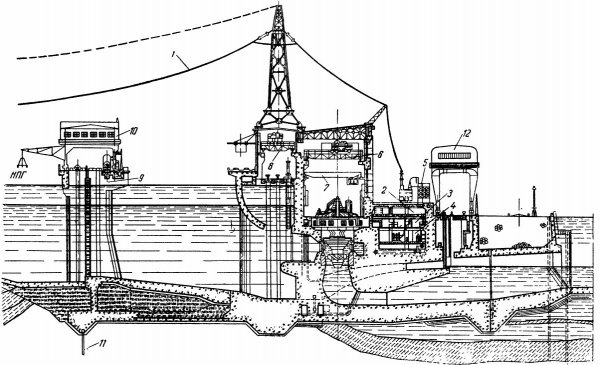

Здание Жигулевской ГЭС с верхнего бьефа

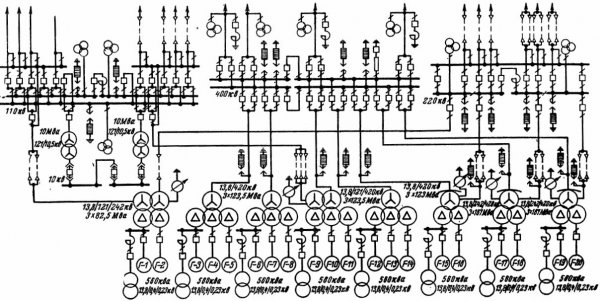

Принципиальная схема электрических соединений Жигулёвской ГЭС

Разрез по зданию Жигулёвской ГЭС. 1 —выводы на открытое распределительное устройство 400 кВ; 2 —этаж кабелей 220 и 110 кВ; 3 — этаж электрооборудования, 4 — аппаратура охлаждения трансформаторов; 5 — шинопроводы соединяющие обмотки генераторного напряжения трансформаторов в «треугольники»; 6 — кран грузоподъемностью 2X125 т; 7 — кран грузоподъемностью 30 т; 8 — кран грузоподъемностью 2X125 т ; 9 — сороудерживающее сооружение; 10 — кран грузоподъемностью 2X125 т; 11 — металлический шпунт; 12 — кран грузоподъемностью 2X125 т.

Жигулёвская ГЭС — вторая по мощности гидроэлектростанция в Европе, в 1957—1960 годах была крупнейшей ГЭС в мире.

Первый агрегат станции мощностью 105 тыс. кет был введен в эксплуатацию в конце 1955 г., в течение 1956 г. было введено в эксплуатацию еще 11 агрегатов и за 10 мес. 1957 г. — остальные восемь агрегатов.

На ГЭС установлено и работает большое количество нового, в ряде случаев уникального, энергетического оборудования.

Виды ГЭС и их устройства

Кроме плотины гидроэлектростанция включает в себя здание и распределительное устройство. Основное оборудование ГЭС находится в здании, здесь установлены турбины и генераторы. Кроме плотины и здания, в ГЭС могут наличествовать шлюзы, водосбросные устройства, рыбоходы и судоподъемники.

Каждая ГЭС представляет собой уникальное сооружение, поэтому главная отличительная черта ГЭС от других типов промышленных электростанций — это их индивидуальность. Кстати, самое большое в мире водохранилище находится в Гане, это водохранилище Акосомбо на реке Вольта. Оно занимает 8500 квадратных километров, что составляет 3,6% площади всей страны.

Если по ходу русла реки имеется значительный уклон, то возводят деривационную ГЭС. Здесь нет необходимости в строительстве большого плотинного водохранилища, вместо этого вода только направляется через специально возводимые водоводные каналы или тоннели прямо к зданию электростанции.

Иногда на деривационных ГЭС устраивают небольшие бассейны суточного регулирования, позволяющие управлять напором, и таким образом влиять на количество вырабатываемой электроэнергии в зависимости от загруженности электросети.

Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) — особый вид гидроэлектростанций. Здесь сама станция предназначена для того, чтобы сгладить суточные перепады и пиковые нагрузки на энергосистему, и тем самым повысить надежность работы электросети.

Такая станция способна работать как в генераторном режиме, так и в накопительном, когда насосы закачивают воду в верхний бьеф из нижнего бьефа. Бьефом, в данном контексте, называется объект типа бассейна, являющийся частью водохранилища, и примыкающий к гидроэлектростанции. Верхний бьеф располагается по течению выше, нижний — ниже по течению.

Примером ГАЭС может служить водохранилище Таум Саук в Миссури, возведенное в 80 километрах от Миссисипи, вместимостью 5,55 млрд. литров, позволяющее энергосистеме обеспечить пиковую мощность в 440 МВт.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

ГЭС изнутри

Теоретически с гидроэлектростанциями все понятно — вода идет из верхнего бьефа в нижний, крутит рабочее колесо турбины. Турбина вращает генератор, а тот вырабатывает электричество…

Интересны детали.

Хозяйке на заметку: чтобы получить 1 киловатт-час электроэнергии, надо спустить с высоты 27 метров 14 тонн воды.

(Детали подсмотрены в процессе посещения девяти разных гидроэлектростанций).

Перефразируя классика: все тепловые электростанции похожи друг на друга, каждая гидроэлектростанция устроена по-своему. Иными словами, типовых ГЭС не существуют, все ГЭС разные. У каждой свой расход воды, напор, рельеф, грунт, климат, близость моря, объем водохранилища…

Вот, например, вроде бы обычный машинный зал станции. За исключением того, что все окна в нем — искусственные, с подсветкой.

Все потому, что машинный зал находится в скале на глубине 76 метров.

Это первая в СССР подземная гидроэлектростанция, с поверхности к ней идут четыре водовода диаметром 6 м. А это шахта, также вырубленная в скальном основании, для извлечения из глубинного машзала оборудования в случае его ремонта/замены:

Затворы и сбросные сооружения

В идеале вся вода должна идти через турбины и давать энергию. Но не всегда это возможно.

Часть воды приходится сбрасывать мимо ГЭС:

— при ремонте гидроагрегатов;

— при весенних паводках, если нет водохранилища многолетнего регулирования (а его часто нет);

— бывает, что в каскаде ГЭС (станций, стоящих на одной реке) пропускная способность верхней станции больше, чем нижней; тогда нижняя должна пустить часть воды мимо турбин, иначе ее просто затопит;

— иногда открывают холостой водосброс по запросу рыбзаводов для пропуска мальков вниз по течению;

— и т.д.

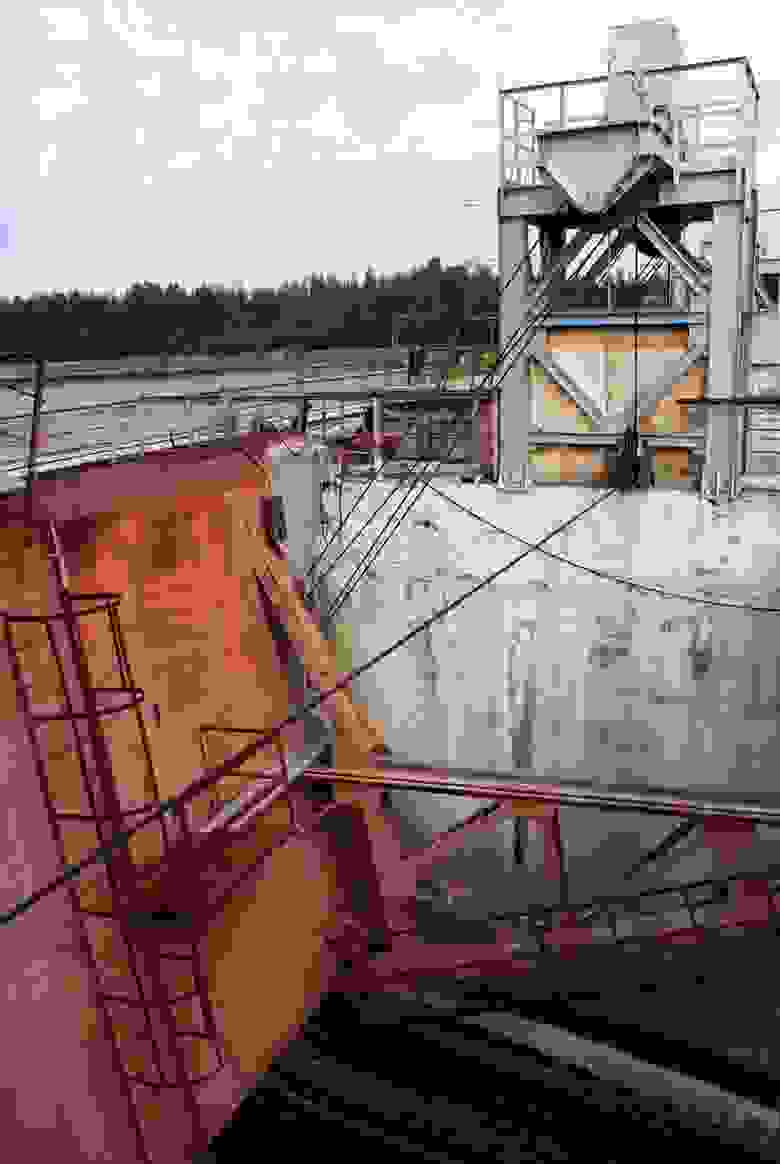

Холостой водосброс Беломорской ГЭС — это три затвора.

Довольно много внимания уделено вопросу резервирования, потому что не суметь вовремя понизить уровень в водохранилище — это чревато. Любой из затворов здесь можно опустить/поднять козловым краном, два из трех — электрическими лебедками. В крайнем случае можно и вручную (со скоростью, правда, 3 см/мин).

Затвор поднят, идет холостой сброс для водозабора города Беломорска, находящегося ниже по течению:

Для борьбы с обледенением затворов применяют индукционный подогрев. На обогрев данного экземпляра, например, требуется 150 кВт:

Иногда для этого же делают барботаж — пропускают воздух из глубины вдоль затвора; видим шланг системы сжатого воздуха:

На сбросе предусматривают мероприятия для гашения кинетической энергии потока — водобойные колодцы, столкновение потоков, ступени или, как здесь, на Волховской ГЭС — водобойная плита с гасителями:

О рыбе

На Нижнетуломской ГЭС сделан специальный рыбоход для семги, поднимающейся на нерест вверх по течению. Конструкция имитирует собой полукилометровый горный ручей с камнями на дне, зигзагообразными проходами и местами для отдыха рыбы.

Интересно, что в период нереста на ГЭС отключают ближний к рыбоходу 4-й гидроагрегат, чтобы семга могла услышать шум рыбохода и направиться именно туда.

На Верхнетуломской станции рыбоход сделали в виде 2-километрового тоннеля с подсветкой и специального рыболифта, но такая конструкция оказалась неудачной, рыба не пошла. Из положения вышли — тоннель превратили в рыбзавод и пускают в него теплую воду от охлаждения генераторов. И малькам хорошо, и энергоэффективность налицо. Откуда в генераторе теплая вода — см.ниже.

Безопасность

Напомню, что при аварии-2009 на Саяно-Шушенской ГЭС после прорыва воды в машинный зал было быстро потеряно электропитание собственных нужд станции, в результате чего сброс затворов на водоприемниках пришлось производить вручную. По следам этого происшествия на ГЭС активно занялись резервным питанием — аварийные дизель-генераторы, аккумуляторы.

Это тоже элемент безопасности — аэрационные трубы в верхней части водоводов Кондопожской ГЭС:

Толщина стальных стенок водоводов сравнительно небольшая — 12 мм. Кольца водоводов рассчитаны на большое внутреннее давление или небольшой вакуум. Но если закрыть верхние затворы и водовод резко опорожнить, то внутри них возникнет глубокий вакуум, и трубы могут деформироваться. Аэрационные трубы впустят воздух при опорожнении, и все будет хорошо.

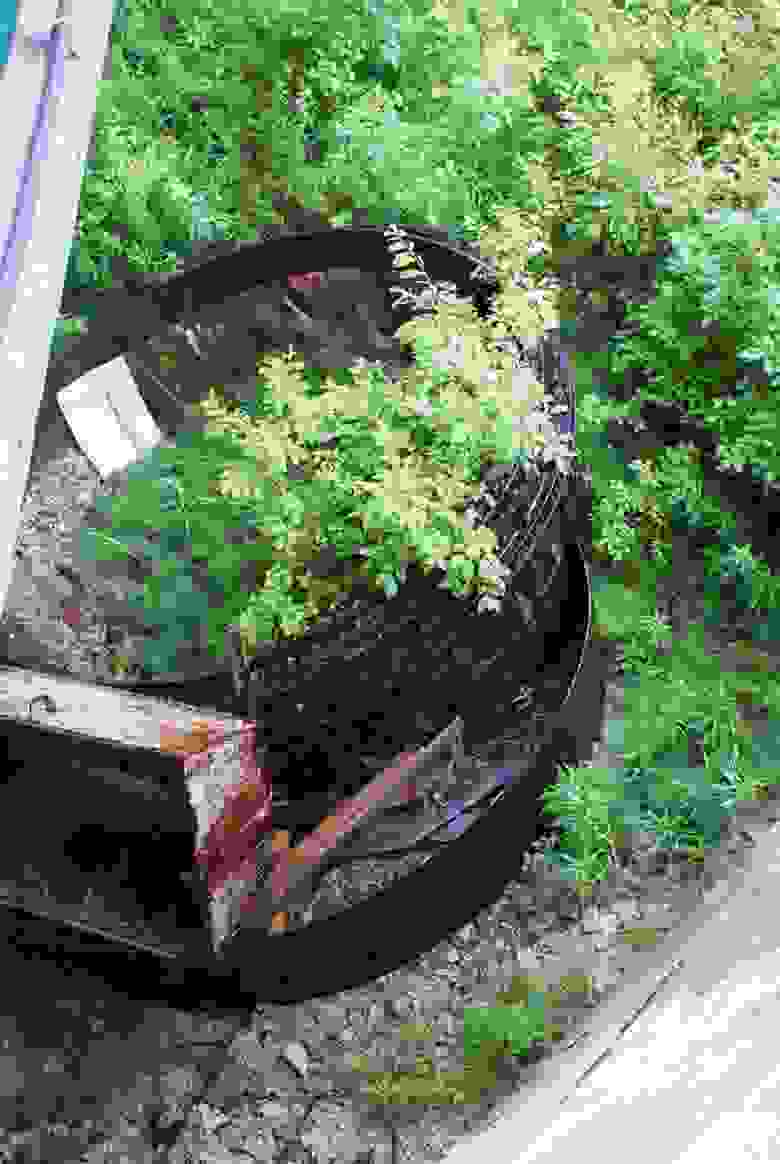

Остатки деревянного водовода 1930-х годов:

На случай, если во время работы турбинный водовод все же прорвется, предусмотрена защитная стенка (в центре кадра):

Благодаря ей вода пойдет не направо — на административное здание, а обойдет станцию слева и по выемке уйдет в нижний бьеф.

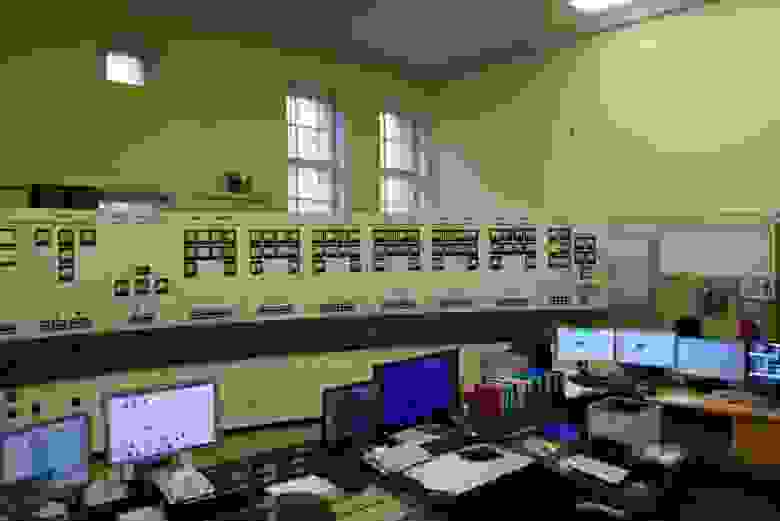

Управление и контроль

Сейчас мы находимся между турбиной и генератором и наблюдаем соединяющий их вал. Слева видна схема гидроагрегата с выведенными на нее манометрами, показывающими давления в системе смазки.

Под ногами — гидравлические приводы направляющего аппарата:

Больше параметров можно увидеть в машинном зале.

Температуры воды и воздуха, уровни воды в бьефах:

Мнемосхема на дисплее.

Этот гидроагрегат не работает (мощность 0 МВт, направляющий аппарат закрыт, частота вращения ротора 0 %).

Хорошо видно, как из спиральной камеры турбины (внизу) вода отбирается и подается на охладители генератора (он в центре, красного цвета, охладители А и Б) и для смазки подпятника, верхнего (ВГП) и нижнего (НГП) генераторных подшипников. Да-да, они смазываются водой. Отсюда и берется теплая вода для рыбзавода.

В правой части виден красный бак с маслом — это гидравлическая система управления направляющим аппаратом. Здесь же показываются давления, расходы и уровни всех жидкостей.

Информация о вибрациях:

В скобках: официально причиной разрушения гидроагрегата на той же Саяно-Шушенской было названо усталостное разрушение шпилек крепления крышки турбины из-за вибраций, возникавших при переходах гидроагрегата через диапазон «запрещенной зоны» (есть и другие мнения, но сейчас не об этом).

Где находится «запрещенная зона», увидим на центральном пульте управления ГЭС:

Гидроагрегаты Г1, Г3, Г4 в работе, Г2 остановлен. На черном фоне — мощность, которую вырабатывают генераторы 38,1/38/38 МВт соответственно. У Г3 и Г4 столбики красные, потому что они работают на полную мощность, у Г1 еще есть резерв. За столбиками видна красная зона — это как раз тот диапазон мощности, в котором гидроагрегату нежелательно работать и который при пуске/останове надо побыстрее проскочить.

Кстати, знающий человек еще снаружи здания скажет, какой из гидроагрегатов не работает:

Вторая пара противовесов поднята — значит, затворы на турбинных водоводах агрегата номер 2 опущены.

Весьма активно внедряют удаленное управление.

Так, например, эта станция на 60 МВт работает круглосуточно, но персонал на ней бывает только днем и в рабочие дни, в остальное время — управляется по телемеханике с головной ГЭС:

ГЭС работают по т.н. диспетчерскому распоряжению, которое регламентирует когда и сколько станции выдавать электроэнергии. Поскольку ГЭС — самые маневренные источники энергии (быстро запускаются и быстро останавливаются), то они служат для покрытия пиковых нагрузок и их выработка меняется в зависимости от времени суток и дня недели. В отличие от тепловых и атомных электростанций, которые обеспечивают базовую часть потребления и работают в относительно стабильном режиме.

Диспетчерское распоряжение на экране (сорри за космическое качество снимка; по оси абсцисс — часы, по оси ординат — мощность):

Диспетчерское задание учитывает взаимное влияние ГЭС в каскаде, уровни воды в их водохранилищах, запросы потребителей по воде и электричеству и т.д. и на основании этого распределяет выработку энергии между станциями. Любопытно, что на реке Паз на границе между Норвегией и Россией работает 5 российских и 2 норвежских ГЭС, а сама река вытекает из финского озера. И ничего, как-то договорились.

Источник