Что может корень растения поглощать воду

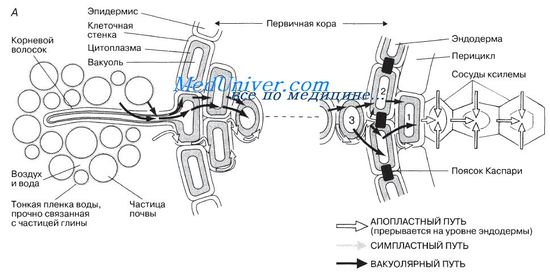

На рисунке показано первичное строение корня типичного двудольного растения.

Основная масса воды поглощается более молодыми частями корня в зоне корневых волосков. По мере роста корня в почве на нем постоянно образуются новые корневые волоски, а старые отмирают. Новые корневые волоски возникают на некотором расстоянии позади зоны растяжения. Эти волоски представляют собой трубчатые выросты эпидермальных клеток (рис. 13.17), существенно увеличивающие поверхность, способную поглощать воду и минеральные соли. Они вступают в тесный контакт с частицами почвы.

На рисунке схематично показаны пути движения воды по корню. В корне существует градиент водного потенциала — от более высокого в клетках, образующих корневые волоски, к более низкому в клетках, примыкающих к ксилеме. Этот градиент поддерживается двумя способами:

1) за счет движения воды вверх по ксилеме, при котором, как мы уже говорили, в ксилеме создается натяжение (отрицательное давление) и тем самым понижается водный потенциал ксилемного сока;

2) за счет того, что осмотический потенциал ксилемного сока более низкий (более отрицательный) по сравнению с осмотическим потенциалом разбавленного почвенного раствора.

Вода движется через корень по тем же путям, что и в листьях, а именно по апопласту, симпласту и через вакуоли.

По мере того как вода поднимается вверх по корневой ксилеме, ее замещает вода из окружающих паренхимных клеток, например из клетки 1 на рисунке. В результате водный потенциал этой клетки снижается и в нее устремляется вода из соседней клетки 2 благодаря осмосу или просто по симпласту, как описано в разд. 13.3.2 для мезофилла листа. Тогда в свою очередь снижается и водный потенциал клетки 2, в нее начинает поступать вода из клетки 3 и так далее через весь корень до самого эпидермиса, образующего волоски.

Водный потенциал почвенного раствора выше, чем в клетках эпидермиса и в корневых волосках. Следовательно, вода проникает в корень извне путем осмоса.

Апопластный транспорт в корне

Апопластный транспорт в корне происходит примерно так же, как в листьях, но с одним существенным отличием. Когда вода, продвигаясь по клеточным стенкам, достигает эндодермы, путь ей преграждает водонепроницаемое вещество, называемое суберином. Оно откладывается по периметру эндодермальной клетки в ее антиклинальных стенках, образуя так называемый поясок Каспари (рис. 13.18, Б). В результате вода с растворенными в ней веществами (в основном диссоциированными на ионы солями) должна сначала проникнуть через плазмалемму этой клетки в ее цитоплазму, а потом выйти «с другой стороны». Таким способом клетки эндодермы контролируют и регулируют движение растворов по пути к ксилеме. Такой контроль необходим для защиты побегов от проникновения в них токсичных веществ, бо-лезнетвореных бактерий, грибов и других вредных агентов. С возрастом отложение суберина в эндодермальных клетках корня увеличивается, и это препятствует нормальному выходу воды и растворенных солей через внутренние танген-тальные клеточные стенки (рис. 13.18, Б). Однако в таких стенках могут сохраняться поры и проходящие через них плазмодесмы и, кроме того, остаются так называемые «пропускные» клетки, у которых не происходит дополнительного утолщения стенки и через которые свободно проходят вода и растворенные вещества. Количественное соотношение в корне апопластного, симпластного и вакуолярного транспортов воды не известно.

Источник

Корневая система

Корень — основной орган высшего растения. В зависимости от типа растения корневая система может быть разной длины. Независимо от физического размера растения, корни выполняют три основные функции:

1 — поглощение воды и питательных веществ,

2 — хранение «строительных материалов» растения,

3 — физическая поддержка растения над землей.

Через корень растения поглощают из почвы воду, ионы минеральных солей, которые взаимодействуют с притекающими из листьев продуктами фотосинтеза, образуя ряд органических соединений — продуктов первичного и вторичного метаболизма. Под действием корневого давления и транспирации ионы и органические молекулы передвигаются по сосудам ксилемы в стебель и листья. В корнях осуществляется также биосинтез ряда вторичных метаболитов, в частности алкалоидов. Отсюда же из корня движутся некоторые гормоны (особенно цитокинины и гиббереллины), синтезированные в меристематических зонах корней и необходимые для роста и развития надземных частей растений.

Помимо главнейших, корень нередко приобретает и другие функции, так как способен к метаморфозам. Иногда корень выполняет роль дыхательного органа, взаимодействует с корнями других растений, микроорганизмами и грибами, находящимися в почве.

Корень — осевой орган, имеющий более или менее цилиндрическую форму и обладающий радиальной симметрией. Он способен к росту до тех пор, пока сохраняется апикальная (верхушечная) меристема. Морфологически корень отличается от побега тем, что на нем никогда не возникают листья, а апикальная меристема покрыта так называемым корневым чехликом.

Подобно побегу, корень способен к ветвлению. В результате образуется корневая система, под которой понимают совокупность корней одного растения.

Первый корень семенного растения развивается из зародышевого корешка. Он называется главным. У двудольных и голосеменных от главного корня отходят боковые корни первого порядка, в свою очередь дающие начало боковым корням второго порядка и т. д. В результате формируется стержневая или ее разновидность — ветвистая корневая система.

У высших споровых растений — плаунов, хвощей, папоротников — главный корень вообще не образуется и с самого начала формируются только придаточные корни.

Корень, как и побег, обладает неограниченным ростом. Растет он меристематической верхушкой, которая защищена корневым чехликом.

Зоны молодого корня. Различные части корня выполняют неодинаковые функции и характеризуются определенными морфологическими особенностями. Эти части получили название зон (см.рисунок). Кончик корня снаружи всегда прикрыт корневым чехликом, защищающим апикальную меристему. Клетки корневого чехлика продуцируют слизь, покрывающую поверхность молодого корня. Благодаря слизи снижается трение о субстрат, и его частицы легко прилипают к корневым окончаниям и корневым волоскам. Корневой чехлик выполняет и другую важную функцию, контролируя, в частности, реакцию корня на гравитацию (положительный геотропизм).

Под чехликом располагается зона деления, представленная меристематической верхушкой корня, его апексом. В результате активности апикальной меристемы формируются все прочие зоны и ткани корня. Делящиеся клетки сосредоточены в зоне деления, имеющей размеры около 1 мм. Эта часть молодого корня заметно отличается от прочих зон своей желтой окраской.

Вслед за зоной деления располагается зона растяжения (роста). Она также невелика по протяженности (несколько миллиметров), выделяется светлой окраской и как бы прозрачна. Клетки этой зоны практически не делятся, но способны растягиваться в продольном направлении, проталкивая корневое окончание в глубь субстрата. Они характеризуются высоким тургором, что способствует активному раздвиганию частиц почвы. В пределах зоны роста происходит дифференциация первичных проводящих тканей.

Окончание зоны роста заметно по появлению на эпиблеме многочисленных корневых волосков. Корневые волоски располагаются в зоне всасывания, функция которой понятна из ее названия. На корне она занимает участок от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В отличие от зоны роста участки этой зоны уже не смещаются относительно частиц субстрата.

Основную массу воды и растворов солей молодые корни усваивают в зоне всасывания с помощью корневых волосков.

Выше зоны всасывания, там, где исчезают корневые волоски, начинается зона проведения. Строение этой зоны на разных ее участках неодинаково. По этой части корня вода и растворы солей, поглощенные корневыми волосками, транспортируются в вышележащие органы растения.

Гидропоника — наука о здоровых корнях! Впитывание воды и питание происходит только через кончик корня, с помощью крошечных корневых волосков. Эти корневые волоски очень нежные и как правило отмирают при росте корней вглубь среды. Метод, с помощью которого корни впитывают воду и питательные вещества называется диффузией. В этом процессе, вода и кислород попадают в структуру корня через мембраны в стенках клеток растений. Интересным моментом является то, что диффузия на самом деле происходит на ионном уровне, т.е. происходит обмен питательными элементами с помощью заряженных частиц.

Истиной является то, что растения могут усваивать только неорганические химические элементы, не важно, что является их источником. Другими словами, в процессе питания, растения не могут поглощать органику, не расщепленные на элементарные химические элементы и не имеет значения, откуда они появились. Так как гидропонные системы значительно стерильнее, чем смешанные органические среды для выращивания, то гидропонные системы сами по себе являются превосходной средой для выращивания. Однако не забывайте первый принцип гидропоники: GIGO — вложишь мусор, мусор получишь, что посеешь, то и пожнешь!

Гидропоника хороша, если применяется качественное питание для растений.

Очень важен для здоровых корней кислород . Кислород впитывается корнями, перерабатывается при росте и потом корни возвращают углекислый газ. Отсутствие кислорода в зоне корней вызывает удушье, из-за которого корневая зона повреждается и это влияет на все растение в целом. Застой воды в корневой зоне также вызывает удушье корней, в дополнение к корневой гнили. Как только корни растения погибают или становятся дегидратированными, смерть всего организма становится неизбежной.

Многочисленные исследования показали, что оксигенация (аэрирование, насыщение кислородом) корневой зоны является главным условием при реализации растением потенциала роста. По-сути, методика под названием «Аэропоника» является продолжением улучшений методов выращивания, основанных на гидропонике.

Растения, выращиваемые аэропонически, имеют корни, которые фактически находятся в воздушной среде! Аэропоника учит нас тому, что растения могут нормально расти, даже если его корни находятся на свету, но при условии 100% относительной влажности.

Однако, воздействие света приводит к появлению водорослей. Водоросли появляются в виде зеленой или коричневой слизи на корнях, стенках контейнера и в трубах. Некоторые исследования показали, что растения страдают, когда их корни подвергаются воздействию света, однако это, вероятнее всего, объясняется воздействием на корни появляющихся водорослей. Водоросли являются конкурентом для растений как за воду и питание, так и за кислород. Чтобы предохранить себя от этой неприятности рекомендуется использовать непрозрачные контейнеры, трубы и резервуары для любых гидропонических систем. Темные цвета, такие как темно-зеленый, темно-синий и черный лучше всего при защите от прямого света.

Также следует помнить, что корни растения очень нежные и их очень легко можно повредить, даже дотронувшись рукой. На каком-то этапе вам необходимо будет пересадить вашу рассаду или черенки в ваш гидропонный сад. Будьте очень терпеливы и нежны, корни всегда должны быть увлажнены. Возможно корни при росте могут начать препятствовать нормальному омыванию или дренажу в системе, у вас не будет других вариантов, кроме как поправить их положение — вы можете их случайно повредить, если не будете осторожны.

Крайне важно постоянно поддерживать достаточную влажность корневой системы растения. Низкая влажность может вызвать пересыхание и гибель корней будет неизбежна. Также помните, что нельзя оставлять корни погруженными в стоячую воду, так как они могут погибнуть от недостатка кислорода. Гибель корня можно увидеть, если он высох, сморщен, иногда начинается гниль. Если корни растения погибнут, шанса вернуть их к жизни уже не будет. Если повреждение корней серьезное, вы рискуете потерять урожай.

Источник: Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. БОТАНИКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ, ч. 1 и How-To Hydroponics, Keith Roberto, 2003, перевод orgail

Источник

Механизмы питания растения через корни и через листья

Есть две системы питания растений, которые взаимосвязаны и неразделимы. Это питание через листья и питание через корни, и ни одно из них не может заменить другое.

Воздушное питание — процесс сложный и многоступенчатый. Сначала хлорофилл листа поглощает квант света, под воздействием которого происходят изменения в самом хлорофилле. Возникает такая его форма, которая, поглощая углекислый газ из воздуха, присоединяет к нему молекулу воды, а освободившиеся при этом атомы кислорода выделяются в атмосферу.

Итак, продуктом воздушного питания растения являются углеводы (глюкоза) — органическое соединение С(Н2O). Процесс образования углеводов идет чрезвычайно быстро. Уже через 10 секунд после начала освещения в листьях появляются углеводы, которые предназначены для питания корней.

Основой воздушного питания растений является свет, вода и углекислый газ. Надо сказать, что растения через листья поглощают не только солнечную энергию, углерод (С) и кислород (0), но и азот (N), серу (S) и некоторые другие химические элементы, которые присутствуют в воздухе. Растения задаром берут их из воздуха и воды и с помощью солнечной энергии создают из них себя и свое потомство (урожай). И составляют эти даровые элементы около 95% массы растения вместе с урожаем. И лишь 5% этой массы составляют минеральные элементы, которые растения поглощают из почвы!

Через лист быстро усваиваются минеральные элементы, потому внекорневая подкормка по зеленому листу является скорой помощью растениям в экстренних ситуациях, но она не может заменить корневого питания. К внекорневым подкормкам, как правило, прибегают в тех случаях, когда надо быстро восполнить нехватку какого – то элемента питания, микроэлемента. Либо в ситуации, когда корневая система плохо работает или вообще прекращает свою деятельность (например, когда стоит длительное похолодание, более 5 — 7 дней). Обычно это происходит при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла. Надо помнить, что в первую половину лета, пока почва не прогрелась на большую глубину, ее температура в корнеобитаемом слое (на глубине 15— 20 см) примерно на 2—3 градуса ниже температуры воздуха на поверхности почвы. Во второй половине лета, когда в почве есть достаточно большой запас тепла в корнеобитаемом слое, температура почвы на 2 — 3 градуса выше температуры воздуха. Так что весной, если среднесуточная температура воздуха (сложите дневную и ночную температуру и разделите пополам) не превышает 10—11 градусов, корни практически не работают. Вот почему в первой половине лета следует делать внекорневую подкормку, как только среднесуточная температура падает до 10 градусов тепла. В конце лета корни перестанут работать, когда среднесуточная температура воздуха понизится до 5—6 градусов тепла.

Самый быстрый способ доставки минеральных элементов в ядро хлорофилла, а потому и наиболее эффективный способ внекорневой подкормки, — это опрыскивание надземной части растений хелатированными минеральными удобрениями «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон», «Унифлор-микро». В состав «Унифлора-микро» входят 15 микроэлементов. В остальные удобрения кроме микроэлементов дополнительно входят и основные элементы питания: азот, фосфор, калий, магний. В хелатированных удобрениях атом любого минерала окружает органическая молекула. Такой «пирожок» растения усваивают сразу. Чистые же минералы они поглотить не могут. В почве хелатированием ионов минералов в основном занимаются микроорганизмы, дождевые черви и немного умеют это делать сами корни растений.

Чтобы корни могли обеспечить растения всем необходимым, надо, чтобы в почве все это необходимое для роста и развития присутствовало, причем было равномерно распределено по всей толще корнеобитаемого слоя, да еще и поступало туда с завидным постоянством и в малых дозах.

В качестве кормежки удобно использовать долгоиграющие удобрения: AVA, апионы или органоминеральное удобрение (ОМУ) Буйского химзавода, поскольку их можно внести всего один раз на все лето при посадке. А еще лучше распределить по всей поверхности грядки только что скошенные траву с газонов или сорняки.

Органика содержит практически все основные минеральные элементы, необходимые для питания растений! Однако требуются небольшие добавки макро- и микроэлементов, в основном тех, которых в почвах данной местности нет или очень мало. Поскольку материя не появляется ниоткуда и не исчезает, то и растения, выросшие на такой почве, хотя и могут давать большой урожай, но полноценным он не будет, так как для этого им не хватает необходимых элементов питания. А надземная часть, перепревая, не обогатит почву недостающими элементами питания.

Теперь представьте себе, что корни по какой-то причине не работают, и в зеленый лист не попадают минералы, входящие в состав белка. Белок не образуется, в клеточном соке растений преобладают углеводы, и вредители со всей округи налетают на любимую еду. Это еще одна причина, по которой столь необходима сбалансированная работа надземной части и корней.

Минеральное питание поступает в растения главным образом через корни. Но углерод — основа зеленой массы растения, без него растение жить не сможет. Чем больше углекислого газа в воздухе, тем больше зеленая масса, тем выше урожай. Отсюда сразу напрашивается вывод – хотите повысить урожайность – всячески способствуйте насыщению воздуха углекислым газом. Оптимальное насыщение воздуха углекислым газом при его концентрации 0,03% от объема помещения. Углекислый газ образуется в процессе брожения и гниения всевозможных органических остатков. В теплицах для получения больших доз углекислого газа достаточно поставить емкость с навозом или просто с травой или зеленой массой сорняков, залитых водой. Закрывать емкость не надо. Когда масса перебродит, ее можно вылить под кусты, в междурядья картофельного поля, под тыквенные культуры. После уборки урожая этой массой можно заливать освободившиеся грядки. Сброженные сорняки, кроме того, что это источник углерода, еще и замечательное даровое удобрение. В нем содержатся почти все необходимые растениям элементы питания, которые перешли в настой из разложившихся в воде растений. Углекислотой можно насыщать воздух в теплицах и с помощью сухого льда, кусочки которого надо просто разбросать по почве, не попадая на стебли растений.

Питание растений через корни

Корневая система растений огромна. Кроме главного стержневого корня, который может уходить на большую глубину и оттуда добывать воду и необходимые минералы, есть еще масса разветвлений. Каждое окончание этих разветвлений имеет кончик, защищенный специальным прочным чехликом, чтобы самая крайняя точка корешка не повреждалась, когда корень пробивается через толщу земли. Примерно в миллиметре от кончика молодой корешок начинает обрастать сосущими волосками, которые и поглощают из почвы раствор минеральных солей. У сосущих волосков овощных культур совсем коротенькая жизнь, затем они отмирают, и эта часть корня покрывается плотной шкуркой, через которую, естественно, всасывания не происходит. Вся работающая на всасывание часть корней уходит дальше и глубже, а все, что отработало, начинает играть роль не добытчиков питания, а всего лишь водопроводной трубы. Корни нарастают быстро, примерно по 1 см в сутки. Сосущих волосков на корнях растений огромное множество, общая длина их, как уже говорилось выше, может достигать около десятка километров. Ими буквально пронизана каждая пядь земли, но всасывать эти волоски могут только то, что находится в непосредственной близости от них, примерно в 5 мм от себя. Элементы питания, которые находятся в почве, должны быть распределены равномерно по всей толще корнеобитаемого слоя во всех направлениях.

Внесение минеральных элементов всухую в междурядья посадок — далеко не лучший способ кормления. Гораздо эффективнее кормить растения в полив слабым раствором минеральных удобрений, и делать это надо регулярно все лето, поскольку все лето идет рост корней, наращивание зелени, цветение и плодоношение однолетних растений.

Иначе обстоит дело с многолетними садовыми и цветочными культурами. У них есть два основных периода, когда они нуждаются в подкормках. Весной, когда идет рост зеленой массы и образование бутонов. В этот период под них вносят азотно – калийные удобрения в зону основной массы сосущих корней. И во второй половине лета, когда идет интенсивный рост новой корневой системы. В этот момент они больше всего нуждаются в фосфоре и калии. Кроме того, во время интенсивного роста завязей многолетники нуждаются в микроэлементах.

Корни всех растений обладают «чутьем» (хемотропизмом), они растут в направлении максимальной концентрации минеральных элементов и влаги. Если почва скудная, то в поисках пищи корни разбредаются по большой площади. У них наращивается излишне большая и неэффективно работающая корневая система — растения впустую тратят много сил на поиск пропитания. Поэтому наиболее рационально вносить минеральные подкормки во время полива прямо в корнеобитаемый слой.

Корни выделяют в почву ферменты, органические кислоты, которые помогают им разрушить твердые частицы гумуса, извлечь из него минеральные элементы, чтобы использовать их для пропитания. Для такой нехилой работенки им нужна энергия, то есть углеводы, которые поставляют растению листья непосредственно из солнечной энергии, воздуха и воды, как уже говорилось выше. Процессы гниения органических веществ в почве идут с помощью микроорганизмов, выделяющих при дыхании углекислый газ. В почве он соединяется с молекулой воды, образуя угольную кислоту СO2 + Н2O = Н2СO3, которая, в свою очередь, распадается на ионы Н2СO3 = Н + НСO3. Они поглощаются почвой, при этом происходит вытеснение ионов калия, магния, фосфора и других химических элементов. Из этого изобилия ионов минералов корни избирательно поглощают те, которые им нужны. Далее этот почвенный раствор идет вверх, в листья, где зерна хлорофилла с помощью солнечной энергии синтезируют белок. Таким образом, между надземной и подземной частями растений постоянно происходит интенсивный обмен питательными веществами. Максимальной интенсивности этот процесс достигает в июне—июле. В этот период делается запас питательных веществ в листья, как в кладовку, который растения используют для наращивания урожая. У многолетников листья иногда долго стоят зелеными, то есть не хотят отдавать свои запасы урожаю. Чтобы вызвать отток питания из листьев в плоды, надо дать усиленную подкормку любым минеральным удобрением, лучше всего в виде опрыскивания по листьям, чтобы вызвать их гибель (5—6 столовых ложек на 10 л воды).

. Листья вырабатывают углеводы за счет воздуха, солнца и воды, и растение направляет их в корневую систему, откуда в листья поднимаются минеральные элементы, необходимые для образования белка. Первыми весной распускаются именно листья и сразу начинают вырабатывать углеводы. Земля в корнеобитаемом слое к этому времени еще не успевает прогреться до необходимых для пробуждения корней 8 градусов тепла, и корни не работают, то есть в листья не поступают необходимые для образования белка компоненты — процесс образования белка несколько задерживается: не из чего. А листья уже начали гнать углеводы. Вот вредители и летят. Помочь растениям очень просто. Дайте им в этот момент внекорневую подкормку по листьям, и вредители останутся с носом.

Если этого не сделать, то проснувшиеся вредители всем скопом набросятся на изысканное угощение, и первой среди них окажется тля. Большинство вредителей может сжевать или проколоть, чтобы высосать сок, только молоденькие листочки. Когда листья повзрослеют и погрубеют, они для вредителей станут недоступными. Чтобы не допустить вредителей к столу, надо как можно быстрее начать подавать в листья необходимые ингредиенты для создания белка. Если этот процесс пойдет быстро, то и всю обедню вредителям испортит.

Что же надо сделать, чтобы заставить корни быстрее начать свою работу? Их надо как можно быстрее согреть. Точнее, поднять температуру почвы выше плюс 8 градусов в зоне корней. А как? Полить горячей водой почву под многолетниками по периметру кроны, где и залегает основная масса сосущих волосков.

Ну а что мы нередко читаем в литературе? Утопчите снег под посадками, чтобы мыши не проделали ходы в рыхлом снегу и не подгрызли кору на деревьях. А частенько и вовсе пишут, что утаптывание снега нужно для того, чтобы удержать растения от пробуждения. Да вот только дело-то в том, что листья при этом от пробуждения удержать не удастся, и они начнут вырабатывать углеводы! От мышей есть другие приемы защиты, без утаптывания снега. Например, обвязывание молодых стволов капроновыми чулками или мешковиной из стекловолокна. Старая кора больших деревьев им не по зубам, да и осенняя побелка водоэмульсионной краской совсем неплохо защищает не только от солнечных весенних ожогов, но и от погрызов.

Что еще важно знать о жизни корней?

Корни выделяют микотоксины, которые помогают им защитить свою территорию от незваных соседей, поэтому неплохо бы кое-что знать о совместимости посадок. Еще раз повторю эту простую истину. Как уже говорилось выше, корни и корневища пырея любят микотоксины корней крыжовника и буквально прорастают сквозь всю толщу корневой системы любимца. А сами-то выделяют микотоксины, губительные для корней крыжовника. Если крыжовник систематически не освобождать от любящих объятий корней пырея, то куст постепенно захиреет и даже погибнет. Замечали такое? Конечно же, замечали, только не понимали причину гибели.

Что же надо знать о совместимости посадок? Во-первых, растения должны быть совместимы по фитонцидам, выделяемым надземной часть, во-вторых, по высоте, чтобы более высокие не загораживали солнечный свет более низкорослым. В-третьих, корневая система у соседствующих растений должна находиться в разном слое почвы. Недопустимо сажать рядом, скажем, землянику, облепиху, малину и черную смородину. У всех этих растений корнеобитаемый слой всего 12 —15 см. Там начнется бешеная война за влагу и питание. В-четвертых, корневые системы посаженных рядом растений должны быть совместимы по выделяемым ими микотоксинам.

Очень часто пишут, что севооборот необходим из-за накопления вредителей и возбудителей болезней монокультуры, из-за выноса из почвы одних и тех же минеральных элементов в одной и той же пропорции, что вызывает дисбаланс питания. Но почему-то не принимают во внимание тот факт, что выделяемые растениями собственные микотоксины накапливаются в почве и становятся причиной угнетения самого растения.

Проделайте простой эксперимент. Посейте в ящик салат. Кормите, поите в соответствии с его требованиями. Снимите первый урожай, выдернув растения из почвы, и тут же посейте салат снова. И опять кормите, поите как положено. Снова снимите урожай. И вот, когда вы в третий раз посеете салат, вы вдруг с удивлением обнаружите, что у растущего салата ни с того, ни с сего начали чернеть края листьев. Недостатком калия этот краевой ожог объяснить нельзя, так как правильный рацион питания вы салату обеспечили, болезней такого типа не существует. Никакие обработки не помогают — в этом легко убедиться. А вот если сделать анализ почвы, то как раз и обнаружится избыточное содержание выделений корневой системы салата, который погубил сам себя.

Источник