- Физические основы и физиологические особенности пребывания человека под водой

- Воздушная среда и ее свойства. Парциальное давление газов

- Водная среда и ее свойства.

- Биологическое действие газов на организм человека при повышенном давлении

- Насыщение и рассыщение организма человека индифферентными газами. Действие повышенного давления на организм.

Физические основы и физиологические особенности пребывания человека под водой

Воздушная среда и ее свойства. Парциальное давление газов

В процессе эволюционного развития человеческий организм совершенствовался и приспособлялся к существованию в воздушной среде. Нормальная жизнедеятельность всех органов и тканей человека зависит от газового состава воздуха, атмосферного давления, температуры, влажности и других факторов внешней среды. Значительные изменения этих факторов могут вызывать существенные нарушения в организме. Окружающий нас атмосферный воздух является дыхательной газовой смесью имеющей следующий постоянный состав: азота – около 78% (по объему), кислорода – около 21%, углекислого газа – около 0,03%. Кроме этих газов, в состав атмосферного воздуха входит целый ряд других газов (аргон, гелий, неон, криптон, ксенон и др.), но практического влияния на организм водолазов и подводников эти газы не оказывают, т. к. находятся в воздухе в ничтожно малых количествах. В атмосферном воздухе присутствуют также водяные пары (до 4% по объему). Высокая влажность воздуха может вызывать у человека нарушение нормальных процессов выделения и поглощения тепла. Вся масса атмосферного воздуха своим весом давит на поверхность земли и находящиеся на ней предметы и человека с силой, уравновешиваемой столбом ртути в 760 мм на уровне моря, на широте 45° при 0° С. Эта величина, принятая за единицу давления, называется физической атмосферой и обозначается атм (атм = 760 мм рт. ст. или 10,33 м вод.ст., что соответствует 1,033 кгс/см). Атмосферное (барометрическое) давление, равное 1 атм, нормальным. В технике и водолазном деле за единицу давления принимают давление в 1 кгс/см. Эта единица называется технической атмосферой и обозначается ат (1 ат = 1кгс/см2, что соответствует 10 м вод.ст. или 735,6 мм рт.ст., или 0,968 атм). Поверхность тела человека составляет 1,5…2 м 2. Следовательно, сила, с которой атмосферный воздух давит на тело человека, составляет 15…20 тс. Однако человек этого не ощущает, т. к. его тело состоит из 65% жидких и 35% твердых веществ, практически не сжимаемых. Кроме того, газ, растворяясь в организме, а также сжимаясь в воздухоносных полостях, создает противодавление, равное давлению. Если выкачивать воздух из воздухоносных полостей, человек сразу ощутит всю тяжесть столба воздуха. Тело водолаза или подводника, находящегося в воде, испытывает дополнительное давление от веса столба воды. На каждые 10 м погружения в воду тело испытывает дополнительное давление в 1 ат. Оно называется избыточным и обозначается ати. Сумма избыточного и атмосферного давлений называется абсолютным давлением и обозначается ата. Например, на глубине 20 м на водолаза будет действовать абсолютное давление, равное 3 ата (2 ати за счет давления столба воды и 1 ат за счет давления воздуха). В водолазной практике давление определяют водолазными манометрами, которые всегда показывают величину избыточного давления. Однако необходимо принять во внимание величину абсолютного давления, т. к. абсолютное давление является определяющим при возникновении тех или иных нарушений в нашем организме. Для того чтобы водолаз или подводник не ощущал повышенного давления при спусках под воду, необходимо для дыхания применять воздух, сжатый до окружающего давления, который, проникая во все полости и ткани организма, будет уравновешивать внешнее давление. Равенство внешнего и внутреннего давлений – основное условие спусков под воду. Его необходимо строго соблюдать. Газы характеризуются следующими величинами: массой, занимаемым объемом, давлением и температурой. Все эти величины взаимосвязаны и взаимозависимы: при изменении одной из них меняются все остальные. Обратно пропорциональная зависимость между объемом газа и давлением при неизменной температуре устанавливается законом P1V1 = P2V2, где P1 и P2 – начальное и конечное давление газа, ат; V1 и V2 – начальный и конечный объемы газа, л (или м3). Из этого закона следует, что при увеличении давления объем будет уменьшаться. Пользуясь этим выражением, можно определить запас воздуха, находящегося в баллонах дыхательного аппарата. Например, в двух баллонах, емкостью по 1 л каждый, под давлением 200 ат находится

приведенного к нормальному давлению воздуха. При одном и том же давлении повышение температуры газа приводит к увеличению его объема: «Объем данной массы газа при постоянном давлении прямо пропорционален температуре» (закон Такая же зависимость существует между давлением газа и его температурой при постоянном объеме (закон Шарля).Эти соотношения можно выразить формулами:

где: V1 и V2 – начальный и конечный объем газов при постоянном давлении, л; t1 и t2 – начальная и конечная температура газа, °С; P1 и P2 – начальное и конечное давление газов при постоянном объеме, ат. Из данных формул видно, что в случае повышения или понижения окружающей температуры объем газа будет меняться, а при неизменном объеме будет повышаться или понижаться давление газа в сосуде. Поправку на температуру, т. е. повышение или понижение давления в баллонах в зависимости от температуры, водолазы учитывают при подводных погружениях. ПРИМЕР. При температуре 27°С давление газа в баллоне равно 200 ат. Каким будет давление газа при погружении под воду, если температура воды 10°С? По формуле находим:

Температурный фактор имеет существенное значение при хранении газа в баллонах: баллоны с газом под давлением нельзя хранить вблизи отопительных приборов и под воздействием солнечных лучей, так как давление может повыситься до величин, превышающих допустимые. Если между газами нет химического взаимодействия, то они относятся друг к другу индифферентно и смешиваются во всех пропорциях. Каждый из них распространяется по объему так, как если бы других газов совершенно не было. Этим пользуются в водолазном деле при приготовлении дыхательных газовых смесей, применяемых при глубоководных спусках. Влияние на организм оказывают не столько процентное газа в газовой смеси, сколько его парциальное давление, т. е. давление, создаваемое каждым газом в отдельности. При изменении окружающего давления процентное соотношение газов в составе газовой смеси не меняется, а изменяется их парциальное давление. Парциальное давление газа зависит от общего (абсолютного) давления смеси газов и процентного содержания газа по объему в смеси. Оно определяется по формуле:

где а – процентное содержание газа в газовой смеси; Р – общее давление газовой смеси; ρ – парциальное давление газа. Парциальное давление газа может быть выражено в мм рт.ст., мм вод.ст., в ата или в кПа. Парциальное давление газов атмосферного воздуха равно:

около 8 мм рт.ст. приходится на долю инертных газов. Зная парциальное давление газа и его процентное содержание, всегда можно найти общее давление газовой смеси и, наоборот, зная давление и процентное содержание газа в смеси, можно рассчитать парциальное давление.

Водная среда и ее свойства.

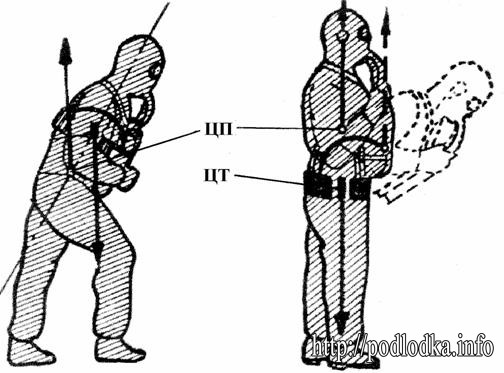

Влияние водной среды на организм Организм человека приспособлен к существованию в воздушной среде. Пребывание человека под водой необычно, т. к. вода по своим физическим свойствам значительно отличается от воздуха: в ней нет газообразного кислорода, она значительно тяжелее и плотнее воздуха, имеет большую теплоемкость и высокую теплопроводность. Эти особенности создают специфические условия при погружениях под воду. Вода в 775 раз плотнее, а следовательно, и тяжелее воздуха. Если на поверхности Земли человек испытывает давление, равное 1 кгс/см 2, то на глубине всего лишь 10 м давление удвоится и будет равным 2 кгс/cм 2. Тело, погруженное в воду, теряет в весе столько, сколько весит вытесненный им объем воды (закон Архимеда). Вес тела человека обычно незначительно больше веса объема вытесняемой им воды. Человек весом 80 кг вытесняет при погружении 78…79 л воды и, таким образом, в воде тело человека обладает отрицательной плавучестью, равной 1…1,5 кгс. Как правило, человек, не умеющий плавать, не удерживается на поверхности воды. Объем водолаза, одетого в водолазное снаряжение, увеличивается на 30…60 л (в зависимости от типа водолазного снаряжения), и следовательно, водолаз будет иметь большую положительную плавучесть. Для компенсации (погашения) этой плавучести используют свинцовые или чугунные грузы (2 груза по 16…18 кг каждый). При этом отрицательная плавучесть водолаза, одетого в снаряжение, в воде колеблется от 5 до 10 кгс. Подводник, одетый в изолирующее снаряжение, при выходе из апл не имеет грузов. Положительная плавучесть его составляет 7…8 кгс. Это обеспечивает лучшие условия для выхода из затонувшей подводной лодки как по специальному концу от пл до поверхности, так и при свободном всплытии, а также обеспечивает возможность удерживаться на плаву после выхода на поверхность до подхода спасательных средств. Кроме силы тяжести и силы плавучести на водолаза действуют гидродинамические силы, обусловленные течением воды, и различные механические силы. Однако основными силами, определяющими положение водолаза, находящегося в воде, являются сила тяжести и сила плавучести. Они определяют способность водолаза сохранять в воде необходимое положение и легко возвращаться к нему при наклоне в любую сторону. При работе под водой водолазу приходится принимать самые разнообразные положения: вертикальное, на коленях, на боку, на спине или животе. Во всех случаях водолаз старается придать своему телу наиболее устойчивое и удобное для выполнения работы положение. Способность удерживаться в воде в удобном положении называется остойчивостью водолаза. Чтобы достичь остойчивого положения, нужно грузы и аппарат для дыхания расположить на теле так, чтобы центр тяжести был ниже центра плавучести на одной вертикальной линии (см. рис. 6).

Положение водолаза под водой: А – неостойчивое; Б – остойчивое; ЦП – центр плавучести – точка приложения силы плавучести; ЦТ – центр тяжести – точка приложения силы тяжести

Если грузы расположить иначе, водолазу в воде будет трудно удерживать равновесие и передвигаться по грунту. В случае, когда под водолазным костюмом воздух скопится около нижней части туловища или ног, водолаза может перевернуть вверх ногами и выбросить на поверхность. Поэтому перед погружением под воду или перед выходом из апл в специальных костюмах необходимо тщательно удалить воздух костюма через специальные клапаны. Для достижения положительной расчетной плавучести подводника и во избежание переворачивания в спасательный гидрокомбинезон подводника вставляются металлические стельки. Это обеспечивает вертикальное положение подводника при всплытии. Под водой подводник испытывает разность давлений на нижние и верхние участки тела. Эта разность тем больше, чем выше рост водолаза. Нижние конечности обжимаются сильнее и, следовательно, хуже снабжаются кровью и больше подвергаются переохлаждению. Отток крови от верхних участков тела уменьшается, кровеносные сосуды переполняются кровью, что приводит в некоторых случаях к носовым кровотечениям. Теплоемкость воды в четыре раза больше теплоемкости воздуха, а теплопроводность в 25 раз больше. В холодной воде это ведет к переохлаждению водолаза. Для предупреждения тяжелых последствий время пребывания под водой человека без одежды ограничивается (см. табл. 15).

Пребывание в воде недопустимо

Если время пребывания в воде превышает приведенные в табл. 15 сроки, это влечет за собой появление «гусиной кожи», мышечной дрожи, синюшности, мышечных болей, затем наступает окоченение мышц, потеря голоса, появляется икота, и человек теряет сознание. При температуре воды ниже 18°С погружение без гидрокомбинезона недопустимо. При температуре воды 12.°С следует одевать шерстяное водолазное белье и гидрокомбинезон. Освещенность предметов под водой зависит от толщины слоя воды, от высоты стояния солнца и угла падения солнечных лучей, а также от рассеивания света растворенными в воде веществами и взвешенными частицами, т. е. от прозрачности воды. Прозрачность воды определяется с помощью стандартного диска диаметром 30 см, который погружается до пределов его видимости. О прозрачности воды морей и океанов можно судить по данным табл. 16.

Атлантический океан (тропики)

Острота зрения в воде понижается в 100…200 раз. Если между глазом и водой имеется воздушная прослойка, то преломляющая способность глаза нарушается незначительно и зрение особенно не страдает, но предметы кажутся приподнятыми и расположенными ближе. Для улучшения видимости под водой в любом типе водолазного снаряжения предусматривают воздушную прослойку между глазом и водой. Для улучшения видимости под водой в темное время суток и на глубине применяют подводные электрические светильники. Звук в воде распространяется со скоростью 1400…1500 м/сек, в воздухе – со скоростью 340 м/сек. Орган, воспринимающий звуковые колебания, у человека расположен во внутреннем ухе, куда звуковая волна может попасть двумя путями: путем воздушной проводимости через наружный слуховой проход и систему среднего уха и путем вибрации костей черепа. На поверхности преобладает воздушная проводимость, под водой – костная. Поэтому звук под водой ослабляется: удар ключом по баллону слышен на расстоянии 100…150 м. Разница во времени между приходом звука в правое и левое ухо очень незначительна, и под водой трудно определить направление звука (ошибка может достигать 180°).

Биологическое действие газов на организм человека при повышенном давлении

Установлено, что биологическое действие газов на организм человека зависит от величин их парциальных давлений. Изменения их парциальных давлений имеют существенное значение для жизнедеятельности. Рассмотрим влияние этих газов на организм человека. Азот – биологически индифферентный газ. В обычных условиях азот – нейтральный для организма газ. Попадая в легкие человека при дыхании, он не вступает в химические соединения с кровью и выделяется из организма через легкие. В нормальных условиях в организме человека растворен 1 л азота. При повышении давления растет парциальное давление азота и в организме растворяется его дополнительное весовое количество. На глубине 50…60 м азот вызывает у человека нарушение внимания и ослабление памяти, при этом нарушается точная координация движений, теряется ориентировка в пространстве. При дальнейшем нарастании парциального давления, т. е. при погружении на большие глубины, появляется веселость, зрительные и слуховые галлюцинации. При погружении на еще большие глубины от азота у человека наступает глубокий сон – наркоз. Наибольшей глубины погружения (123 м) на сжатом воздухе, в котором 78% азота, удалось достичь в 1936 году советскому водолазу Медведеву. Француз Фредерик Дюма в 1948 г. погружался на глубину 93 м, а его соотечественник Морис Фарг достиг глубины 120 м, где он сделал отметку. Продолжая погружаться дальше, Фарг погиб от азотного наркоза. Погружаться на глубины более 50…60 м, пользуясь для дыхания сжатым воздухом, опасно. Правилами водолазной службы спуск под воду на глубины свыше 60 м в аппаратах, в которых для дыхания применяется сжатый воздух, запрещается. Для погружения на большие глубины используются искусственно приготовленные газовые смеси. В этих смесях азот частично или полностью заменяется гелием, наркотическое действие которого проявляется на глубинах свыше 300 м. Кислород – биологически активный газ. В организме человека кислород вступает в соединение с особым веществом гемоглобином, находящимся внутри эритроцитов. С током крови кислород переносится эритроцитами ко всем тканям тела, где происходит обмен между кровью и тканями: кровь отдает тканям кислород, идущий на окисление питательных веществ, а отнимает от тканей образовавшийся в них углекислый газ. В атмосферном воздухе содержится примерно 20,9% кислорода. Жизнь без кислорода невозможна. Внезапный перерыв в снабжении организма человека кислородом или даже уменьшение поступления кислорода к тканям могут привести к тяжелому состоянию, называемому кислородным голоданием. Уменьшение процентного содержания кислорода во вдыхаемом атмосферном воздухе на 1…2% человек практически не ощущает. Если содержание кислорода в воздухе уменьшается до 18%, наступает кислородное голодание. Чистый кислород оказывает на организм человека действие. Чем больше глубина, тем сильнее оно выражено. Кислород – сильный окислитель. При дыхании чистым кислородом дыхательные пути разрушаются. Затем присоединяется инфекция и наступает воспаление легких. Это так называемая легочная форма кислородного отравления. Установлено, что при дыхании чистым кислородом при нормальном давлении через 2…3 суток у человека возникает воспаление легких. При повышении давления растет парциальное давление кислорода и соответственно увеличивается токсическое, т. е. отравляющее, действие кислорода, а время наступления отравления сокращается. Если человек будет дышать кислородом, парциальное давление которого превышает 3 ат, возникает судорожная форма кислородного отравления. Воспаление легких при этом не успевает развиться, т. к. кислород, быстро растворяясь в мозговой ткани, вызывает бурные окислительно-восстановительные процессы, что влечет за собой полное нарушение функции коры головного мозга и сопровождается общими судорогами. По своему внешнему проявлению кислородные судороги напоминают эпилептический приступ. При продолжающемся токсическом действии кислорода дыхание прекращается, сердце останавливается и наступает смерть. По этой причине в кислородных аппаратах, в соответствии с правилами водолазной службы, на чистом кислороде можно погружаться лишь на глубины до 20 м и находиться под водой не более 20 мин. В аварийных отсеках пл при создании противодавления повышается и парциальное давление кислорода, что существенно влияет на работоспособность и продолжительность жизни личного состава. Углекислый газ – также биологически активный газ. В атмосферном воздухе углекислого газа находится немного – всего 0,03%. В отсеках пл количество углекислого газа может доходить до 1%, 1,5% и даже больше. Углекислый газ при концентрации его во вдыхаемом воздухе до 1% существенного влияния на организм человека не оказывает. Повышение концентрации углекислого газа в отсечном воздухе до 3% и более приводит к острому отравлению. Поэтому на подводной лодке необходимо правильно использовать средства восстановления воздуха в отсеке, не допускать опасных концентраций углекислого газа. В аварийных отсеках пл при поступлении забортной воды и сжатии отсечного воздуха парциальное давление углекислого газа сильно повышается и, следовательно, усиливается его токсическое действие. Чтобы избежать вредного влияния на организм высоких парциальных давлений азота, кислорода и углекислого газа, перед повышением давления в отсеке пл необходимо включаться в изолирующие дыхательные аппараты. Газы, в отличие от жидкостей, обладают малой теплопроводностью. Они являются хорошими тепловыми изоляторами. Теплопроводность газов возрастает с увеличением их температуры, но она не зависит ни от давления, ни от плотности газов. Теплопроводность различных газов сильно отличается друг от друга. Если теплопроводность воздуха принять за единицу, то теплопроводность гелия в 6,18 раза больше, т. е. при дыхании газовыми смесями, содержащими гелий, организм быстрее будет охлаждаться окружающей средой.

Насыщение и рассыщение организма человека индифферентными газами. Действие повышенного давления на организм.

Известно, что всякий газ, приведенный в соприкосновение с жидкостью, будет растворяться в ней. При данной температуре растворимость газов прямо пропорциональна давлению. Растворение газа в жидкости будет происходить до тех пор, пока давление газа в жидкости не сравняется с давлением его над жидкостью. Если в жидкости растворяется одновременно несколько газов, то растворение каждого из них происходит независимо друг от друга. В этом случае каждый газ растворяется пропорционально величине его парциального давления в данной газовой смеси. Растворимость газов зависит также от химической природы газа, его температуры и от самого растворителя. Например, в масле и в воде газы растворяются Однако объем растворенного газа не зависит от давления, т. к. по закону объем газа обратно пропорционален его давлению. Отсюда следует, что объем газа, растворенного в крови, будет одинаков, независимо от того, дышит человек воздухом под давлением в 1 атм или 3 ата. Весовое же количество растворенного газа будет изменяться. При погружении водолаза на глубину 20 м он будет испытывать давление в 3 ата. Объем растворенного в организме газа сразу уменьшится. Этот дефицит газа будет пополняться из крови, а в крови – из легких. Подобный переход газа продолжается до тех пор, пока не установится начальный объем насыщения. В этот момент общий вес растворенного газа будет в три раза больше, чем при дыхании на поверхности. При нормальном атмосферном давлении кислород, растворен-ный в крови, быстро усваивается тканями, углекислого газа растворяется мало. В тканях растворяется большое количество азота. В организме человека, вес которого 70 кг, постоянно растворено около 1 л азота. При повышении давления (например, при спуске под воду на значительную глубину) в тканях организма растворяется дополнительное количество азота. В случае относительно короткого пребывания под давлением ткани не успевают полностью насытиться азотом. В покое насыщение идет медленно, при физической работе – быстрее. Насыщение зависит также от температуры воды и физических свойств организма водолаза. При длительном пребывании под повышенным давлением, особенно при высоких давлениях (более 5…6 ат), в организме растворяется значительное количество азота. Этот процесс называется насыщением. Если окружающее давление постепенно уменьшать, то растворенный газ будет выделяться из организма, т. е. произойдет рассыщение организма от избыточного растворенного газа. Газ при этом удаляется за счет диффузии через легкие с выдыхаемым воздухом. В легких парциальное давление кислорода высокое (105 мм рт.ст.), а в венозной крови, поступающей в легкие, – низкое (37 мм рт.ст.). Кислород свободно переходит из альвеол в кровь вследствие разности парциальных давлений. Зато парциальное давление углекислого газа в крови выше (48 мм рт. ст.), чем в альвеолярном воздухе, где оно составляет 41,8 мм рт. ст. Углекислый газ вследствие этого покидает кровь и переходит в альвеолы. Из альвеол он легко удаляется во время выхода. Проникающая способность углекислого газа очень высокая. Она в 10 раз больше, чем проникающая способность кислорода. В тканях организма, вследствие разности парциальных давлений, кислород из крови поступает к клеткам, а кровь насыщается углекислым газом – конечным продуктом обмена веществ. Находясь на поверхности земли, человек испытывает практически одинаковое давление воздуха на все участки тела. При погружении в воду давление воды на участки тела будет различным. Для человека среднего роста (170 см) разность давлений столба воды на верхние и нижние участки тела составит около 130 мм рт.ст. Отток крови из участков, лежащих выше сердца, будет затруднен; от нижних конечностей кровь будет оттекать легко, т. к. давление столба воды будет выжимать кровь по направлению к сердцу. Нагрузка на сердце увеличивается, поэтому погружения под воду разрешаются только людям со здоровым сердцем. Не весь воздух, попадающий в дыхательные пути, участвует в процессе газообмена между легкими и кровью. В дыхательных путях воздух очищается, нагревается и увлажняется, но непосредственного газообмена в дыхательных путях не происходит. Это так называемый физиологический объем вредного пространства. Для каждого человека он постоянен и равен 140 см 3. Если спуски под воду производятся в снаряжении, то к физиологическому вредному пространству добавляется аппаратный объем вредного пространства. В современных аппаратах он снижен до минимума. Дыхательные пути человека создают определенное сопротивление току воздуха. У здорового человека эта величина столь мала, что практически не учитывается. С ростом давления увеличивается плотность воздуха и сопротивление дыханию. Например, на глубине 20 м сопротивление дыханию увеличивается вдвое. У нетренированных людей длительное пребывание под водой вызывает утомление грудных мышц. Сопротивление дыханию создает и сам дыхательный аппарат. Нормально отрегулированный дыхательный аппарат имеет сопротивление 20…50 мм вод. ст. При повышенном давлении физиологические функции изменяются: дыхание становится реже. Это объясняется тем, что парциальное давление кислорода высокое, поэтому необходимости в усиленной его транспортировке нет. В организме человека имеется ряд полостей (система среднего уха и околоносовые пазухи), которые содержат воздух и соединяются с атмосферой с помощью каналов. Если эти каналы проходимы, то при повышении окружающего давления в этих воздухоносных полостях также создается давление, равное окружающему давлению. Водолаз или подводник при этом никаких неприятных ощущений не испытывает и могут легко, в течение 2…3 мин, осуществить переход от атмосферного давления до давления 7…8 ат. Если каналы, соединяющие воздухоносные полости с атмосферой, непроходимы, давления в воздухоносных полостях не создается. Наступает одностороннее смещение тканей, вследствие чего появляются сильные боли в ушах и надбровных дугах. Аналогичную картину можно наблюдать, если полость больного зуба неправильно запломбирована: под пломбой остается полость, не соединяющаяся с атмосферой. При повышении давления в этом случае также происходит одностороннее смещение тканей и появляется сильная зубная боль. При остром насморке каналы, соединяющие воздухоносные полости с атмосферой, воспаляются и становятся труднопроходимыми. Погружаться под воду при остром насморке не следует. После перенесенных гриппа, ангины, катара верхних дыхательных путей наблюдается частичная непроходимость каналов, соединяющих воздухоносные полости с атмосферой. При погружении под воду у лиц, имеющих частичную непроходимость каналов, может появиться «надавливание» на ухо или околоносовые пазухи. Устраняется это выравниванием давления в воздухоносных полостях с окружающим давлением. Для этого необходимо глотать слюну или воздух, смещать вбок выдвинутую вперед нижнюю челюсть, энергично делать выдох при закрытом рте и зажатом носе. Если это не помогает, нужно подняться на 1,5…2 м и снова попытаться выравнить давление. Если это не удается, следует выйти на поверхность. Пребывание в атмосфере повышенного давления сопровождается ослаблением слуха. Хорошо известно также, что голос под повышенным давлением резко изменяется. Он приобретает носовой оттенок, т. к. изменяется давление в воздухоносных полостях носоглотки. Это следует учитывать при отдаче приказаний в аварийных отсеках пл под повышенным давлением и особенно при включении на дыхание в изолирующие дыхательные аппараты. Команды нужно произносить медленно, с паузами между словами, четко и внятно.

Источник