- Пастеризация

- Содержание

- Поведение бактерий при пастеризации

- Пастеризация где применяется – Что такое пастеризация? Способы термической обработки емкостей для консервации

- Пастеризация

- Стерилизация и пастеризация

- Пастеризация и стерилизация при консервировании

- ПАСТЕРИЗАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

- Стерилизация, или обеззараживание, – термин очень широкий. Суть его сводится к тому, что в приготовленном продукте нужно убить все живое и враждебное: как взрослые грибки, плесени, бактерии и другие микроорганизмы, так и их споры, и прочие покоящиеся структуры, которые, как правило, устойчивее своих «родителей» и, пережив их гибель, могут дать новое поколение.

- Теперь давайте разберемся, какими бывают виды стерилизации продуктов, а потом посмотрим, что можно с этим сделать в домашних условиях.

- При этом нужно очень хорошо понимать, что по правилам пастеризация не может применяться при консервировании продуктов, т. е. при их герметизации, т. к. герметично закрытая тара является благоприятной средой для прорастания спор анаэробной (развивающейся в отсутствии кислорода) микрофлоры, в т. ч. ботулиновых бактерий.

Пастеризация

Пастеризация — процесс одноразового нагревания чаще всего жидких продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 мин [1] . Технология была предложена в середине XIX века французским микробиологом Луи Пастером. Применяется для обеззараживания пищевых продуктов, а также для продления срока их хранения.

При такой обработке в продукте погибают вегетативные формы микроорганизмов, однако споры остаются в жизнеспособном состоянии и при возникновении благоприятных условий начинают интенсивно развиваться. Поэтому пастеризованные продукты (молоко, пиво и др.) хранят при пониженных температурах в течение ограниченного периода времени. Считается, что пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется, так как сохраняются вкусовые качества и ценные компоненты (витамины, ферменты) [2] .

В зависимости от вида и свойств пищевого сырья используют разные режимы пастеризации. Различают длительную (при температуре 63—65 °C в течение 30—40 мин), короткую (при температуре 85—90 °C в течение 0,5—1 мин) и мгновенную пастеризацию (при температуре 98 °C в течение нескольких секунд).

Пастеризация не может применяться при консервировании продуктов, так как герметично закрытая тара является благоприятной средой для прорастания спор анаэробной микрофлоры (см. ботулизм). В целях долговременного консервирования продуктов (в особенности загрязнённых первоначально землёй, например, грибов, ягод), а также в медицинских и фармацевтических целях применяют дробную пастеризацию — тиндализацию [3] .

Содержание

Поведение бактерий при пастеризации

Мезофильные молочнокислые бактерии (S. lactis, S. cremoris и др.) в процессе пастеризации в основном погибают. Термофильные молочнокислые стрептококки и энтерококки (S. durans, S. bovis, S. faecalis) сохраняются в молоке после пастеризации в довольно значительном количестве. Однако их биологическая активность в процессе хранения молока при температурах ниже 8°С сравнительно низкая, и они не оказывают влияния на качество охлажденного пастеризованного молока. Термоустойчивые молочнокислые палочки также выдерживают принятые режимы пастеризации. Однако при низких температурах хранения молока они не развиваются. Их роль особенно велика в производстве кисломолочных продуктов, где повышенные температуры сквашивания и присутствие молочнокислых стрептококков стимулируют их развитие. Психротрофные бактерии в процессе пастеризации в основном погибают, хотя отдельные клетки более термоустойчивых видов могут выдерживать кратковременную пастеризацию при температурах 71—72°С-и даже 75—77°С. Эффективность пастеризации зависит от того, какие виды микроорганизмов преобладают в сыром молоке. Этот фактор, в свою очередь, определяется условиями хранения сырого молока до пастеризации. Если молоко охлаждают до температуры 0—3°С сразу после доения и хранят при этой температуре до переработки, в нем развивается преимущественно психротрофная микрофлора. Психротрофы обладают низкой термоустойчивостью, поэтому эффективность пастеризации глубоко охлажденного молока высокая (до 99,9%). Развиваясь в сыром молоке, психротрофы могут вырабатывать термостойкие липады и протеазы, не разрушающиеся при термической обработке, которые могут оказывать отрицательное влияние на качество стерилизованного молока и молочных консервов. Если молоко хранится при температурах выше 8—10°С, в нём преобладают термостойкие бактерии (энтерококки, термофильные стрептококки и др.), достигающие 50% и выше от общего количества микроорганизмов. В результате эффективность пастеризации молока бывает ниже 98%.

Источник

Пастеризация где применяется – Что такое пастеризация? Способы термической обработки емкостей для консервации

Пастеризация

Пастеризация — это способ обеззараживания органических жидкостей путем нагревания их до температуры ниже 100°, когда гибнут только вегетативные формы микроорганизмов. Широко применяют пастеризацию пищевых продуктов, качество и органолептические свойства которых значительно снижаются при нагревании их выше 100° (например, пастеризация молока, сливок, плодовых, фруктовых и ягодных соков и других, главным образом жидких, продуктов питания). При этом продукты освобождаются от неспороносных патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесневых грибков (микробная обсемененность снижается на 99—99,5%). Пастеризованные продукты почти полностью сохраняют пищевые и вкусовые свойства.

В молочной промышленности применяют три способа пастеризации: длительную (30 мин. при 65°), кратковременную (15—20 сек. при 72—75°), моментальную, или высокую (нагревание до 85 —90° без выдержки). Санитарный надзор за правильным проведением пастеризации, контроль ее эффективности являются важными мероприятиями по предупреждению заболеваний, связанных с потреблением молока. В бактериологических лабораториях пастеризацию применяют для обработки белковых питательных сред путем повторного (2—3 дня подряд) нагревания до 55—60° в течение 30— 60 мин.

См. также Стерилизация.

Пастеризация — способ обезвреживания органических жидкостей путем их нагревания до t° ниже 100°, когда гибнут лишь вегетативные формы микробов. Пастеризацию применяют к материалам, качество которых значительно снижается при нагревании до 100° и выше.

Пастеризацию широко применяют для консервирования молока, сливок, плодовых, фруктовых и ягодных соков, желе и других продуктов в течение 20—30 минут.

Пастеризация вызывает незначительное изменение физико-химических свойств молока. При пастеризации в молоке погибают возбудители инфекционных заболеваний, дрожжевые клетки, плесневые грибки, разрушаются также и ферменты (см. таблицу). В процессе однократной пастеризации достигается снижение общей микрофлоры (на 99—99,5%). После однократной пастеризации в молоке сохраняются палочки спор; значительный процент остаточной микрофлоры составляют микрококки и молочнокислые бактерии, термофильные стрептококки и палочки.

| Температура нагревания (в градусах) | Сроки гибели (в сек.) | |

| микрококков | кишечной палочки | |

| 80 | 1—2 | — |

| 75 | 3—5 | 2—3 |

| 70 | 10—20 | 5—6 |

| 65 | 30—60 | 45—60 |

| 60 | 300—600 | 120—180 |

| 55 | 600—1200 | 900—1200 |

В молочной промышленности применяют три способа пастеризации: длительную при 65° с выдерживанием продукта в танках или ваннах в течение 30 мин.; кратковременную при 72—75° с выдерживанием 15—20 сек.; моментальную, или высокую, пастеризацию при нагревании до 85—90° без выдерживания.

В бактериологических лабораториях пастеризацию применяют для стерилизации белковых питательных сред путем повторного нагревания до 55—60°, то есть ниже температуры свертывания белка, в течение 60 или 30 мин. 2—3 дня подряд. В случае необходимости процесс повторяют до 4 раз.

Стерилизация и пастеризация

Пастеризация и стерилизация при консервировании

Большинство микроорганизмов лучше всего развивается при температурах от 15 до 40 °С. При более высокой температуре они погибают. Однако степень устойчивости микроорганизмов к тепловому воздействию неодинакова.

Наиболее устойчивы бактерии ботулинус, которые выделяют чрезвычайно ядовитый токсин.

Стерилизующий эффект при консервации зависит не только от температуры, но и от кислотности клеточного сока сырья или заливки. В кислой среде микроорганизмы погибают быстрее и при более низкой температуре. Поэтому для плодов, ягод и овощей (томаты, щавель, ревень), клеточный сок которых имеет кислую реакцию, стерилизующий эффект достигается при нагревании до 100°С. Этот способ назван пастеризацией. Для овощей с пресным клеточным соком требуется стерилизация, то есть прогревание при температуре 100°С и выше. Режим тепловой обработки зависит также от вида продукции, размера тары. Консервы с твердой продукцией прогреваются дольше, чем с жидкой. Поэтому для каждого вида консервов определяют свой режим тепловой обработки.

Пастеризация является одним из самых лучших методов консервирования плодов и овощей в домашних условиях. Она дает возможность свести к минимуму потери витаминов и нежелательные изменения вкуса и внешнего вида продукции. Кроме того, продукт становится частично или полностью готовым к употреблению без дополнительной кулинарной обработки.

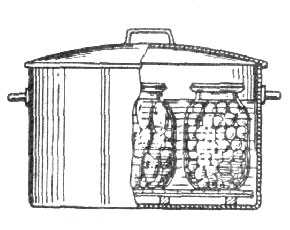

Пастеризацию в домашних условиях проводят в водяной бане, для чего берут бак или кастрюлю с широким дном, в которые можно поместить несколько бутылок или банок одного размера.

На дно кладут дополнительное деревянное или металлическое дно (высотой 2,5-3 см) с отверстиями, сверху покрывают его полотном. Можно воспользоваться толстой прокладкой из сложенного в 3—4 слоя полотна.

Затем в водяную баню наливают воду. Уровень ее зависит от способа укупорки. Если банки укупоривают металлическими крышками, то воду наливают с таким расчетом, чтобы уровень ее соответствовал уровню продукта в банках. Таким же образом поступают и с бутылками. Банки, укупоренные крышками с зажимами, могут быть целиком погружены в воду.

соприкасаться между собой и с металлическими частями кастрюли (бака).

Чтобы стеклянная посуда не лопнула, температура воды не должна быть выше температуры консервов. Для сокращения времени нагревания воды до температуры пастеризации и быстрого уничтожения ферментов плоды и овощи заливают горячим сиропом или заливкой на 1—2 см ниже краев горловины.

Банки сразу накрывают простерилизованными крышками и устанавливают в водяную баню. Пробки вкладывают в горлышки бутылок и слегка укрепляют проволокой или тонким и прочным шпагатом.

Если используют крышки с зажимами, то сразу укупоривают ими банки. Сначала накладывают резиновое кольцо, проверяют плотность его прилегания к краям горлышка, затем прикрывают крышкой и надевают специальный металлический зажим. Зажимы накладывают осторожно, чтобы не нарушить положение резинового уплотнительного кольца. Если зажимы недостаточно эластичны, то лучше использовать два, устанавливая их крест-накрест.

Процесс пастеризации в водяной бане должен быть по возможности быстрым, чтобы не допустить переваривания продукции. Воду нагревают до температуры пастеризации, указанной в соответствующем рецепте, и выдерживают при этой температуре установленное время, не прекращая подогревание. Считается, что продолжительность подогрева воды не должна превышать 15 минут для полулитровых банок и бутылок, 20 минут для одно- и двухлитровых, 25 минут для трехлитровых баллонов.

Продолжительность пастеризации и стерилизации при консервировании отсчитывается с момента достижения установленной температуры воды. Для измерения температуры используют термометр, помещенный в пробную бутылку.

После окончания процесса пастеризации или стерилизации банки и бутылки вынимают из воды специальным зажимом. Если используют обжимные металлические крышки, то укупоривают ими банки с помощью ручной закаточной машинки. Укупоренные банки несколько раз прокатывают по столу и устанавливают вверх дном до полного охлаждения.

Особый вид тепловой стерилизации — горячий розлив. Продукт прогревают до кипения, немедленно разливают в стерильную прогретую тару и укупоривают. В таре достаточной вместимости (2—3 л) запаса тепла в горячем продукте хватает для получения эффекта пастеризации.

Когда банки остынут, снимают зажимы и проверяют плотность укупорки. Если внутрь банки через прокладку входит воздух, то слышно характерное шипение. Поблизости от места проникновения воздуха в банку образуется пенка. Через некоторое время такие крышки легко открываются. В этом случае устанавливают и устраняют причину дефекта.

Если крышка открылась после охлаждения, консервы пастеризуют вторично, но на 5 минут меньше, чем указано в рецептуре. При быстром обнаружении дефекта укупорку можно провести без пастеризации, используя метод горящего алкоголя. Для этого резиновую прокладку протирают спиртом и накладывают на края горловины. В сухую крышку наливают немного спирта, поджигают, переворачивают, накрывая банку, и проверяют герметичность упаковки.

Бутылки укупоривают после окончания пастеризации и легкого охлаждения: пробки обвязывают крепким и тонким шпагатом, а затем головку бутылки окунают в расплавленный сургуч.

Полиэтиленовые крышки предварительно выдерживают несколько минут в кипящей воде, а затем закрывают ими стеклянные банки в горячем виде.

Охлаждение после стерилизации. Чтобы плоды и ягоды после стерилизации не размякли, их нужно быстро охладить. Для этого банки вынимают из стерилизатора и переносят в большую кастрюлю, куда налито немного кипящей воды. Осторожно приливают холодную воду, потом всю воду сливают и наливают только холодную. Все эти операции выполняют осторожно, чтобы банки не лопнули от резкой смены температуры.

Хранение продуктов переработки. Продукты переработки в герметичной упаковке сохраняют в домашних условиях при плюсовой температуре, лучше всего при 4—8° С. Это оптимальная температура для сохранения качества консервов: они не плесневеют и не забраживают. Нельзя допускать падения температуры ниже 0° С — стеклянные банки могут лопнуть, в консервах произойдут нежелательные изменения.

Консервы хранят в темном месте — это предохраняет продукт от изменения цвета и разрушения некоторых витаминов.

Особые требования к условиям хранения предъявляют квашеные и соленые овощи, моченые плоды и ягоды. Длительное хранение их возможно лишь при температуре около О °С.

Во время хранения периодически просматривают заготовки — не испортились ли. Употребление порченых продуктов может привести к тяжелым пищевым отравлениям.

Источник

ПАСТЕРИЗАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация, или обеззараживание, – термин очень широкий. Суть его сводится к тому, что в приготовленном продукте нужно убить все живое и враждебное: как взрослые грибки, плесени, бактерии и другие микроорганизмы, так и их споры, и прочие покоящиеся структуры, которые, как правило, устойчивее своих «родителей» и, пережив их гибель, могут дать новое поколение.

В этом смысле процессом стерилизации является и пастеризация, и тиндализация, и ультрапастеризация, и собственно стерилизация в узком смысле, и вообще любая операция, приводящая к полной или максимальной гибели вредоносных микроорганизмов, населяющих продукты. Т.е. если бы мы с вами умели давить микробов вручную, это тоже было бы одним из видов стерилизации.

Стерилизация, как вы прекрасно понимаете, применяется для обеззараживания пищевых продуктов не из-за ненависти к микроорганизмам, а для продления срока хранения продуктов, чаще жидких или содержащих значительное количество жидкости.

Если продукт не является хорошим субстратом для развития плесеней и бактерий, или условия, в которых он хранится, этому не способствуют, то и в самой стерилизации необходимости нет.

Например, сушеные грибы содержат столь мало влаги, что микроорганизмы развиться на них не могут. На грибах, лежащих в морозилке при температуре –18° С, тоже ничего не вырастет.

После стерилизации нельзя оставить продукт как есть, иначе он тут же будет «засеян» агрессивной микрофлорой, и все усилия пропадут даром. Именно для этого придумано закатывание (или любое другое герметичное укупоривание) стерилизованных заготовок. Более того, тара, в которую складывается обработанный продукт, тоже должна быть стерилизована. Своеобразным аналогом герметизации является заливка горячей заготовки горячим жиром (топленым животным жиром или сливочным маслом). Это создает поверх заготовки непроницаемый и непригодный для питания микробов защитный слой, наподобие закаточной крышки. Такие консервы можно накрывать просто пергаментом, не опасаясь их порчи.

Посуда для заготовок (речь идет о банках и бутылках, а также крышках и пробках к ним), нуждается либо в хорошей мойке с последующей просушкой, либо в стерилизации. В принципе, мойки с просушкой вполне достаточно. Дело в том, что при пастеризации и стерилизации банки с крышками стерилизуются вместе с заготовкой, и большой нужды в их отдельной дополнительной стерилизации нет. Стерилизация (кипячение) необходима только для крышек (и прокладок) в том случае, если банка с заготовкой не закатывается перед тепловой обработкой, а только прикрывается ими. При негерметичном закрывании (соленые и маринованные грибы) стерилизация банок также излишня, т. к. сами заготовки не стерильны.

Банки обычно моют теплой мыльной водой или раствором горчицы или питьевой соды (1 ч. л. на 1 л воды). После этого банки ополаскивают проточной водой и высушивают, поставив вверх донышками на полотенце. Если вы фанат чистоты, вымытые банки можно просушить в духовке при температуре 120-180 °С в течение 5-15 минут. Это уже стерилизация. Охлаждать банки в этом случае следует, не вынимая из духовки.

При консервировании способом горячего розлива (когда в банку закладывается или заливается горячая заготовка – например, грибы вместе с кипящим маринадом) для дополнительного обеззараживания чисто вымытую банку можно хорошо прополоскать и подержать над паром (кипящий чайник).

Банки можно стерилизовать в мультиварке. Для этого вымытые банки помещают в контейнер-пароварку донышками вверх и обрабатывают в режиме «Варка на пару» 30 минут. Подходит для этих целей и микроволновая печь. При стерилизации в СВЧ в каждую банку нужно налить по 2 ст. л. воды, установить их на специальную тарелку и поставить в микроволновку на 2—3 минуты. Вода в банках закипит и простерилизует их паром. Обработанные таким образом банки можно сразу заполнять готовыми консервами.

Крышки и уплотнительные кольца нужно вымыть в слабом растворе питьевой соды или мыльной воде и ополоснуть проточной водой. Затем крышки следует кипятить на слабом огне в течение 10-15 минут. Делать это надо не ранее, чем за 2 часа до начала закатывания банок. Крышки из полиэтилена также должны быть предварительно вымыты в содовом растворе и обданы кипятком или прогреты в воде при температуре 80-85 °С. Пробки для бутылок нужно обязательно прокипятить в течение 5-10 минут для придания им эластичности. Крышки и пробки тоже можно сушить в духовке.

Теперь давайте разберемся, какими бывают виды стерилизации продуктов, а потом посмотрим, что можно с этим сделать в домашних условиях.

Самый древний метод стерилизации пищевых продуктов называется пастеризацией, по имени французского микробиолога Луи Пастера. Технология была предложена им в середине XIX века, она заключалась в одноразовом нагревании продуктов или веществ до 60 °C в течение 60 минут или при температуре 70—80 °C в течение 30 минут. Заодно из-за нагревания из продукта выходит лишний воздух, а оставшийся также стерилизуется.

При такой обработке в продуктах погибают все вегетативные («взрослые») формы микроорганизмов, они, как и мы состоят из белка, а белок, каким бы он ни был термоустойчивым, при такой температуре неминуемо сворачивается, и микроорганизм погибает. Однако споры плесеней и бактерий, защищенные толстой непроницаемой оболочкой, остаются в жизнеспособном состоянии, и при возникновении благоприятных условий начинают интенсивно развиваться. Поэтому пастеризованные продукты хранят при пониженных температурах, и в течение ограниченного периода времени. Считается, что пищевая ценность продуктов при пастеризации практически не изменяется, так как сохраняются вкусовые качества и ценные компоненты (витамины, ферменты).

В настоящее время режимы пастеризации несколько изменились. В пищевой промышленности в зависимости от вида и свойств пищевого сырья используют длительную пастеризацию (при температуре 63—65 °C в течение 30—40 минут), короткую (при температуре 85—90° C в течение 0,5—1 минуты) и мгновенную пастеризацию (при температуре 98° C в течение нескольких секунд).

Пастеризация – основной вид тепловой стерилизующей обработки, который может быть применен в домашних условиях, поскольку получить температуру свыше 100° С дома без автоклава достаточно проблематично. Традиционно пастеризация проводится на водяной бане (когда банки с заготовками помещаются в кастрюлю с кипящей водой). При этом внутри заготовки достигается температура в 70-95° С, что вполне отвечает технологическим требованиям.

При этом нужно очень хорошо понимать, что по правилам пастеризация не может применяться при консервировании продуктов, т. е. при их герметизации, т. к. герметично закрытая тара является благоприятной средой для прорастания спор анаэробной (развивающейся в отсутствии кислорода) микрофлоры, в т. ч. ботулиновых бактерий.

Именно поэтому соленые и маринованные грибы не закатывают, а просто негерметично закрывают пластмассовыми или завинчивающимися крышками. Еще раз. При температуре ниже 100° С выживают споры анаэробных бактерий, которые после герметизации (закатывания) прорастут и отравят вашу заготовку токсинами. Если же банку закрыть неплотно, это, с одной стороны, станет источником для аэробных бактерий и плесеней (но они куда менее опасны по сравнению с анаэробными), зато впустит в заготовку кислород, что создаст неблагоприятные условия для анаэробных бактерий и не даст им развиться.

Тем не менее, с помощью пастеризации можно добиться полной стерилизации заготовки. В целях долговременного консервирования продуктов, в особенности первоначально загрязненных землей (земля – основной источник ботулиновых клостридий), в первую очередь – грибов, применяют дробную пастеризацию — тиндализацию.

Тиндализация — способ стерилизации, предложенный в конце XIX века английским физиком Джоном Тиндалем. Он заключается в дробном нагревании жидкостей (как правило, в течение 1 часа) от двух до пяти раз с промежутками в 1-2 суток. За это время споры бактерий, выжившие при нагревании 100 °С, прорастают, и вышедшие из них вегетативные клетки бактерий погибают при последующем нагревании. При этом есть небольшая хитрость. После первой пастеризации заготовку надо убрать не в холодильник, а оставить при комнатной температуре. Таким образом, предоставив спорам бактерий и плесеням оптимальные температурные условия, мы выманиваем их, заставляем прорасти. Конечно, микробов при этом будет несравнимо меньше, чем до первой пастеризации, ведь бόльшая часть спор погибнет уже при первой обработке. На развитие плесеней и бактерий из спор потребуется 1-2 дня. После этого проводится повторная пастеризация, чтобы убить «нежданчиков». Теоретически они могут успеть оставить новые споры, которые выживут совсем уже в мизерном количестве, и тогда особо мнительные хозяйки, выдержав заготовку при комнатной температуре еще сутки-двое, могут провести третью пастеризацию. В принципе, лучше перебдеть, чем недобдеть. Некоторые промышленные стандарты предусматривают пятикратную пастеризацию (правда для фармацевтических целей). Тиндализация – очень надежный способ для консервирования (закатки), ею пользуются многие хозяйки, особенно при заготовке грибной игры и грибо-овощных смесей.

Если вы закатываете заготовку до начала обычной или дробной пастеризации, ее нужно проверить на герметичность. Для этого лучше всего поставить закатанные банки в большую кастрюлю и наполнить водой так, чтобы она закрывала тару вместе с крышками. Если банки закатаны плохо, на поверхность воды начнут выходить воздушные пузырьки. В этом случае заготовки следует закатать повторно и снова проверить на герметичность. Другой способ проверки герметичности – несколько раз прокатать укупоренные банки по столу и установить кверху дном: вблизи от места проникновения воздуха в банке обычно образуется пенка или появляются пузырьки. В этом случае следует еще немного прокатать крышку закаточной машинкой. Если банки предварительно не закатываются, их следует просто прикрыть крышками, после чего можно приступать к традиционной домашней пастеризации – на водяной бане. Заполненные и закрытые крышками банки ставят в глубокую кастрюлю, наполненную теплой или горячей[1] водой, на дно которой положена деревянную решетку или ткань, сложенная в несколько слоев (чтобы банки не лопнули от неравномерного прогревания). Закаточные крышки для банок нужно прокипятить в течение 10–15 минут вместе с резиновыми прокладками и немедленно накрыть ими поставленные в емкость для кипячения банки. Затем кастрюлю ставят на огонь и нагревают воду до нужной температуры. Банки не должны касаться стенок бака (кастрюли) и друг друга, иначе они могут треснуть. Не стоит забывать, что за один прием можно стерилизовать только банки одинакового объема. Обработку проводят при слабом кипении воды. Пастеризуют заготовки от 10-15 минут до 1 часа и более, в зависимости от объема банок. Обычно банки емкостью до 0,5 л прогревают 10–15 минут, до 1 л – 20-30 минут, до 3 л – 30-40 минут. Отсчет времени начинают с момента достижения нужной температуры. При повторной пастеризации время тепловой обработки обычно снижают вдвое от первоначального.

После стерилизации банку вынимают из воды специальными щипцами, не сдвигая и не поднимая крышки, затем крышку закатывают или плотно закрывают. Если банка закатана до начала пастеризации, уровень воды в кастрюле при кипячении должен быть ниже уровня крышек на 1,5-2 см (т. е. соответствовать уровню продукта в банке). Время пастеризации зависит и от консистенции продукта. К примеру, жидкие грибные заготовки (соусы, экстракты), а также мелко нарезанные или мягкие грибы прогревают меньше, чем заготовки, сделанные из крупно нарезанных или цельных грибов, или грибов с плотной мякотью.

Ультрапастеризация разработана для жидких продуктов. Такой обработке обычно подвергается сырое молоко и фруктовые соки. Жидкость на 2-3 секунды нагревают до температуры 135—150 °C и сразу же охлаждают до 4—5 °C. При этом патогены и микроорганизмы уничтожаются. Молоко, например, после такой обработки пригодно для употребления 6 недель и дольше. Теоретически ультрапастеризация очень подошла бы для стерилизации грибных экстрактов и соусов, однако в домашних условиях она недостижима. И не беда, потому что в отличие от пастеризации, в продуктах, подвергшихся ультрапастеризации уже начинают частично разрушаться витамины (например, фолиевая кислота, витамины B12, С и B1).

Для традиционного (негерметичного) баночного хранения соленых и маринованных грибов пастеризация (и тем более стерилизация) не нужна. Можно стерилизовать банки, в которые они выкладываются, но в принципе это не обязательно. Соль и уксус, содержащиеся в соленых и маринованных грибах, сами по себе являются надежными консервантами и позволяют храниться заготовкам длительное время. Ту же роль играет сахар в грибном (и любом другом) варенье. Между тем стерилизовать можно любые грибы – соленые, маринованные, квашенные, жаренные, тушеные и т. п., лишь бы соблюдалась технология. В кислой среде микроорганизмы погибают быстрее и при более низкой температуре, поэтому маринованные грибы нет необходимости нагревать до 100 °С, 80-85° вполне достаточно. Существуют типы заготовок, для которых стерилизация (пастеризация, тиндализация или собственно стерилизация), является необходимым условием. В первую очередь, это грибная икра, грибо-овощные смеси, соусы и экстракты, а также грибы, заготавливаемые без консервантов (соли, уксуса) – натуральные, в собственном соку и т.п.

Стерилизация в узком смысле проходит при температуре от 100° С и выше. При этом способе тепловой обработки полностью прекращаются все биохимические процессы в продуктах и погибают все микроорганизмы и их споры и обеспечивается максимально длительное и надежное хранение. Режим стерилизации консервов зависит от емкости тары, консистенции заготовки и уровня ее кислотности. Время стерилизация для банок вместимостью 0,5 л на водяной бане при температуре 105 °С составляет 90 минут, зато при 120 °С 30 минут уже совершенно достаточно. В обычных домашних условиях стерилизация трудно достижима, т.к. кипения воды при температуре выше 100° С можно добиться только в автоклаве или специальном стерилизаторе.

Тем не менее, существует целый ряд способов получить высокую температуру на обычной кухне и провести полноценную стерилизацию.

Самым простым из них, пожалуй, является повышение температуры кипения воды за счет добавления в нее поваренной соли. Согласно законам физики, чем выше концентрация соли в растворе, тем выше температура его кипения. Чтобы повысить температуру кипения воды до 101° С, нужно добавить 66 г соли на 1 л, до 105° С — 255 г, до 110° С — 478 г. У метода нет минусов помимо колоссального расхода соли.

Есть и другой способ стерилизации — в духовке. Он применяется только для термической обработки банок, укупоренных стеклянными крышками с металлическими зажимами. Чтобы простерилизовать наполненные банки в духовке, глубокий противень заполнят водой на 2 см и размещают на нем банки с крышками, укрепленными с помощью зажимов. Противень ставят в нагретую духовку и стерилизуют банки при температуре от 140-180° С.

Микроволновая печь тоже может справиться со стерилизацией не только пустых банок, но и наполненных жидкими заготовками. Но гораздо лучше со стерилизацией любых (не только жидких) заготовок справятся скороварка и мультиварка.

В скороварке создается избыточное давление, что позволяет проводить настоящую стерилизацию при 120 °С, как в промышленных условиях. В результате время обработки по сравнению с обычной стерилизацией в кастрюле, стоящей на плите, сокращается в 2—4 раза. Чтобы простерилизовать в скороварке банки с заготовками, хорошо вымытые и высушенные банки (в обычную скороварку входит 3—4 банки емкостью 0,5 л) нужно заполнить заготавливаемыми грибами, прикрыть стерилизованными крышками и выставить на подставку, установленную в скороварке. После этого следует залить в скороварку 0,5 л горячей воды (немного ниже уровня подставки), закрыть ее крышкой и установить регулятор клапана на 120 °С. После разогревания на сильном огне (когда из-под клапана не начнет с шипением выходить пар) его следует уменьшить и стерилизовать соусы и экстракты 5-10 минут, фаршированные грибами овощи и грибо-овощные смеси — 20 минут, грибную икру — 25 минут, соленые, маринованные, тушеные, жаренные и прочие грибы – 30 минут. Простерилизованные банки следует немедленно закатать и перевернуть кверху дном. Можно стерилизовать банки уже закрытыми, но тогда их содержимое должно быть уложено таким образом, чтобы верхний слой заготовки не доходил до верха банки на 1,5 см, иначе в процессе стерилизации может сорваться крышка или лопнуть сама банка.

Сходным образом можно стерилизовать заготовки в мультиварке. Для этого нужно разместить заполненные заготовками и прикрытые крышками банки в чаше мультиварки (не забудьте выстелить дно небольшим кухонным полотенцем) и налить в нее воды ровно столько, чтобы банки оказались в ней по плечики. Для стерилизации следует воспользоваться программами «мультиповар» или «печь» с температурой 100 °С. Для банок объемом 0,5 литра 15 минут с момента закипания будет вполне достаточно. В стандартную мультиварку помещается 3 полулитровые банки. По окончании работы устройства банки закатать, перевернуть и оставить в таком положении до полного остывания.

Согласно большинству рецептов, закатанные банки оставляют для охлаждения кверху дном (это дополнительно стерилизует место прилегания крышки к банке) при комнатной температуре до полного их остывания, или даже замедляют этот процесс, укутав банки в одеяло для дополнительной самостерилизации. Но некоторые виды стерилизованных грибных консервов желательно охладить быстро, чтобы сохранить консистенцию и естественную окраску. В этом случае закатанные банки лучше выставить на балкон (во двор) или поставить в погреб или холодную кладовую. Если по рецепту требуется быстрое охлаждение, сразу после укупорки (если банки не стерилизовались укупоренными), банки нужно поставить в кастрюлю с горячей водой, в которую надо постепенно начать добавлять холодную. Делать это надо достаточно быстро, но осторожно. Когда вода станет теплой (35—40° С), банки следует переставить в другую кастрюлю, заполненную уже совершенно холодной водой.

Вместо длительных процессов пастеризации и стерилизации грибов и смесей с грибами многие хозяйки пользуются способом горячего розлива (горячей заливки). Горячий розлив не обеспечивает столь высокой степени обеззараживания, как пастеризация (и, тем более, стерилизация), но является вполне надежным и нетрудоемким. Горячий розлив подходят далеко не для всех типов консервов, однако всё, что заливается кипящим рассолом (маринование, солено-отварные грибы), или может быть перелито в банку горячим и сразу закатано (грибные солянки, заготовки для супов, икра длительного хранения и т.п.) для него вполне годится.

При горячей заливке солено-отварные грибы, у которых рассол для заливки готовится отдельно или доводится до ума после извлечения сварившихся в нем грибов, а также грибы, маринованные по способу «варка отдельно от маринада», выкладываются в банку, в которую предварительно был залит и сразу вылит кипяток, или которую только что подержали над паром, или вынули прокаленной из духовки, т.е. горячую. После этого в идеале банку надо прикрыть крышкой, накрыть полотенцем и оставить на 10—15 минут. Но можно это и не делать. В заполненную грибами банку следует влить кипящий рассол или маринад, так, чтобы он слегка перелился через край — это поможет простерилизовать горлышко банки. После этого нужно сразу же закатать банку стерилизованной крышкой, перевернуть кверху дном и проверить герметичность укупорки, укутать одеялом и оставить до полного остывания (6-10 часов).

Маринованные грибы, которые варятся в маринаде, солено-отварные грибы, идущие в банку вместе с рассолом, грибная икра, заготовки для супов, грибо-овощные смеси, содержащие много жидкости, переливаются в горячие стерильные банки сразу, целиком, кипящими, после чего немедленно укупоривают.

[1] Чтобы стеклянная банка, которая ставится в горячую воду, не лопнула, температура воды не должна быть выше температуры содержимого банки, в крайнем случае, не выше чем на 10—15 °С. Если в рецепте это не указано, сначала нужно подогреть воду до 35—75 °С, и только потом ставить банку. Чем холоднее содержимое банки, тем меньше должна быть исходная температура воды в кастрюле. К примеру, грибные икра и салаты могут закладываться в банки холодными, и им нужна вода с температурой 35 °С, а маринованные грибы, заливающиеся кипящей или горячей заливкой, требуют гораздо более горячей воды в кастрюле.

Источник