Как человек использует ветер? Чем ветер помогает людям?

Наш природный волшебник без рук, без ног ворота отворяет, силен, могуч, гоняет стаи туч. И это только «цветочки»! Потоку воздуха, который постоянно движется параллельно земной поверхности, под силу всё и даже больше. Очень важно, что он представляет собой неиссякаемый источник энергии. Как человек использует ветер? Все уже наверняка догадались, что речь идет именно о нем.

Приносит то прохладу, то тепло

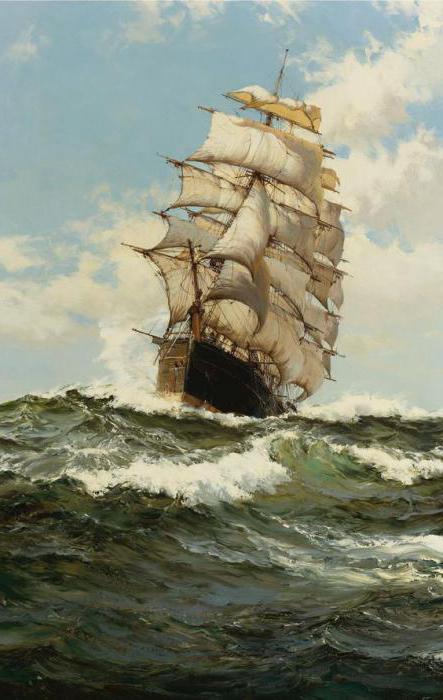

Человек ценит силу ветра с незапамятных времен. Еще до наступления нашей эры природный помощник «гнал» по рекам и морям лодки, качал воду для орошения полей, перемалывал зерна. В итоге совершались географические открытия, колосились угодья, наполнялись мукой закрома.

Однажды человек разумный придумал, как превратить ветер в электрическую энергию, кардинально изменив условия своего существования. Ниже мы подробно поговорим о том, как человек использует ветер, но для начала отдадим должные почести самому «летучему голландцу».

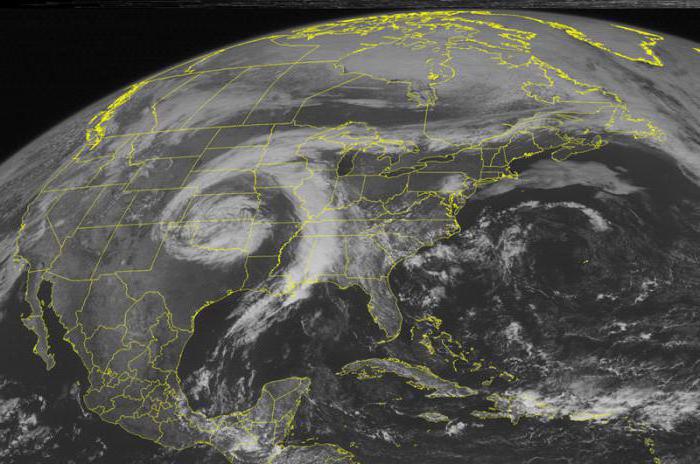

Не будь движения воздуха, жаркие страны превратились бы в адскую сковороду, холодные – заледенели окончательно и бесповоротно. Но наш славный помощник «разбавляет» крайности, принося прохладу и тепло туда, где о них мечтают, как о манне небесной. Ветер, как непослушных барашков, гоняет по небу вечные облака. Так по земному шару распределяются осадки – дождь, снег.

Двусторонняя связь

Как возникает ветер? Земной шар окружает атмосфера – мощный живительный газовый слой (воздух), который имеет вес и давит на поверхность планеты и на все предметы на ней. Это давление распределяется неравномерно, в зависимости от степени прогрева земли солнечными лучами.

«Батарея» литосферы чем-то напоминает квартирную (поймет почти каждый: вверху горячая, внизу холодная, в середине – «так себе»). В глобальном варианте все гораздо сложнее: важен угол наклона потоков тепла от светила (падают ли они прямо или касаются земной поверхности вскользь), а также характер подстилающей поверхности (суша, море, лес, поле, равнина, горы).

Под влиянием двусторонней взаимосвязи «давление-нагрев» воздух обретает знакомые людям черты непостоянства: теплый движется вверх, холодный – вниз. Одновременно «летучий чертенок» шарахается вправо и влево (из области повышенного давления в область пониженного, чем больше разница, тем сильнее ветер). Обсудим, как человек использует ветер, движение воздуха.

Скачок в развитии цивилизации

Говоря научным языком, на Земле непрерывно идут процессы вертикального и горизонтального перемещения воздушных масс. Муссоны, пассаты, бризы (виды ветров) таят много возможностей. Человек понял: грех ими не воспользоваться. И приступил к обузданию непокорного подарка природы — изобрел парус.

Вот пример того, как человек использует ветер, точнее использовал. Древние египтяне вели активную торговлю с соседними государствами. Нил бороздили парусные суда, загруженные товарами и трофеями, к числу которых относились рабы. Можно представить тоскливые взгляды невольников, устремленные в небо. Наполненные ветром огромные плотные куски светлой ткани на мачте казались им черными.

Пользовались парусом жители восточного побережья Средиземного моря финикийцы. «С ветерком» добравшись до места впадения Нила в межматериковую водную жемчужину, они открыли для себя «египетский рынок сбыта» товаров, нашли, что купить у партнеров. Позже могучий «гоняльщик туч» помог представителям Финикии обогнуть Африку. Так постепенно расширялись горизонты развития цивилизации.

Все перемелется

Моря и океаны – главные просторы обитания ветра: «гуляке» есть где разогнаться, куда свернуть. На суше ему тесновато. Но человека разумного этим не напугать: за тысячелетия до наступления новой эры существовали ветряные колеса (главная деталь мельницы). На земном шаре найдутся аэродинамические механизмы для измельчения зерна возрастом в 3000 лет (Александрия).

О том, как люди используют силу ветра, рассказывает богатая мукомольная история человечества. За две сотни лет до н. э. в Персии работали ветряные мельницы с вертикальной осью вращения (в Китае они появились еще раньше). Мы привыкли к изображениям мельницы с крыльями в виде огромного осевого вентилятора. Движение вертикальных лопастей напоминало кружение юлы.

Их делали из камыша, который закрепляли на раме. Мельницу обносили стеной: атмосферный «бродяга» ударялся об нее и «отскакивал» в нужном направлении. При помощи ветряных колес вавилоняне осушали болота (откачивали воду). История хранит сведения о существовании маслобоен, лесопилен, бумагоделен, работающих при помощи ветра. При изучении фактов, как человек использует ветер (движение воздуха), мельница оказывается далеко не «одинокой».

На большом воздушном шаре

Мы уже упоминали, что нагретый воздух устремляется вверх. Осознав это, люди решили использовать это свойство в своих целях: из плотной ткани сшили огромный воздушный шар с отверстием внизу, через которое наполнили его горячим воздухом.

Экспериментаторы братья Монгольфье проделали это в 1783 году. В привязанную к шару корзину посадили домашнюю живность. Первые «шаронавты» – уточка, петушок-золотой гребешок и барашек, некоторое время парили в небесной синеве, после чего благополучно приземлились. Вскоре на шаре стали поднимать в воздух человека. Говоря о том, как человек использует ветер (движение воздуха), воздушный шар обойти вниманием невозможно.

В помощь наблюдателям

Необычные летательные аппараты послужили людям во многих отраслях деятельности. Благодаря им они смогли осматривать окружающие территории с высоты птичьего полета (в военных целях это особенно важно), составлять планы местности. Появились первые воздушные путешественники.

В августе 1887 года русский ученый-химик Дмитрий Менделеев, занимавшийся изучением свойств газов и жидкостей, а также верхних слоев атмосферы, на аэростате, наполненном водородом, поднялся вверх, чтобы наблюдать за солнечным затмением. Дело было в 18 верстах от Клина. Полет шара вызвал огромный интерес у современников.

Летал 53-летний светила науки один. Шар не смог подняться на нужную высоту, но почти на 4 километра (3,8) взмывал. Облака заслоняли солнце, однако Менделеев умудрился частично изучить солнечную корону.

Можно ли управлять ветром?

Воздушный шар управлению человеком не подчиняется, зато полностью послушен ветру. Ученые согласиться с таким положением дел не могли. Они изобрели рычаги управления (руль и гребной винт). Так появились аэростаты. Только воздух свои позиции сдает неохотно. Вот и Менделеева через 100 километров атмосферный «шалун» приземлил там, где Дмитрий Иванович «сесть» и не гадал: в имении писателя Салтыкова–Щедрина, между Калязином и Переславлем-Залесским.

В ходе изучения вопроса, как человек использует ветер (движение воздуха), вентилятор упоминается в таком контексте: будет ли двигаться лодка, если парус наполнить мощным искусственным воздушным потоком? Одни высказывают такое предположение: если вентилятор установлен внизу (т. е. наполняет парус снизу), импульс потока воздуха направляется под углом к горизонту и, отражаясь от паруса, тоже горизонтален, то поплывет. Другие говорят: для однозначного ответа на вопрос нужен эксперимент в идеальных условиях.

Природному «братцу» идеальные условия ни к чему. Он живет себе на просторе, служит людям, время от времени проявляя свой непокорный нрав. Полемизируя на тему «Как человек использует ветер?», люди все чаще говорят о том, что этот дар природы используется недостаточно широко, спектр применения будет расширяться.

Источник

Конспект занятия по экологии «Приключения ветерка» для детей 5–6 лет

Юлия Холопова

Конспект занятия по экологии «Приключения ветерка» для детей 5–6 лет

Цель: знакомство детей с различием ветра через поиск деятельности.

Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, причинами его возникновения, его свойствами и значением для человека и окружающего мира.

Учить детей наблюдать, проводить опыты, самостоятельно делать выводы и обобщения.

Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности, позитивное отношение к окружающему миру.

Продолжать развивать у детей познавательный интерес к природе, логическое мышление, воображение.

Развивать физические качества, умение координировать речь и движение, формировать у воспитанников потребность в двигательной активности.

Активизировать словарь (ветер, ветерок, ветрище, ласковый, нежный, ураган).

Наблюдение за ветром во время прогулок. Эксперименты с воздухом на занятии экологического кружка. Беседы из цикла «Земля – наш общий дом», чтение познавательной литературы.

Материалы и оборудование.

Сундучок, письмо от Лесовичка, в комнате размещены условные обозначения, веера по количеству детей, коробка с мелкими кусочками бумаги, воздушный шарик, стол для экспериментирования с глубокой емкостью, в которой налита вода, бумажные кораблики, конфеты «Холодок».

Место проведения: экологическая комната.

Ход ЗАНЯТИЯ

1. Организационный и сюрпризный момент.

Дети с воспитателем входят в комнату. Находят сундучок от Лесовичка. В сундучке письмо, в котором написаны загадки и даны подсказки последовательности знакомства с таким природным явлением, как ветер.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто здесь оставил свой сундучок? Может быть, он для нас с вами? Давайте посмотрим, что внутри. Откроем его?

Воспитатель открывает сундучок, достает письмо, читает.

Воспитатель: Дети, это письмо для нас от Лесовичка. Чтобы узнать, с чем мы будем знакомиться на занятии, он просит отгадать загадки. Давайте постараемся их отгадать.

Я березку качну,

Я тебя подтолкну,

Даже шапку утащу.

А меня не видать.

Кто я? Можешь отгадать?

Хоть бескрылый, а летает,

Безголосый, а свистит,

Хоть безрукий, но, бывает

Груши с веток обивает,

Сосны с корнем вырывает —

Так порою он сердит!

Только что он был везде,

Миг — и нет его нигде.

Дети: Ветер.

Воспитатель: Правильно, это – ветер. Давайте разберемся, что же такое ветер? И как он рождается? Как вы думаете?

Предположения и ответы детей.

Воспитатель: Почему ветер называют «невидимкой»?

Ответы детей: Ветер нельзя увидеть глазами, его можно только почувствовать.

2. Основная часть.

Воспитатель: Ребята, в письме Лесовичок написал, что нужно найти в комнате картинку с изображением веера, и тогда сможете узнать, что такое ветер.

Дети ищут картинку с изображением веера. Воспитатель достает с полочки веера, раздает детям.

Воспитатель: Попробуйте помахать на себя веером. И что вы почувствовали?

Дети: Ветерок, прохладу, свежесть, воздух передвигается.

Воспитатель: Да, ребята. Веер движется, и как бы, подгоняет воздух. Воздух тоже начинается двигаться. У нас в комнате теплый воздух, а от резких взмахов веером он охлаждается. Там, где двигаются и встречаются теплый и холодный воздух, появляется ветер. Ветер – это движение воздуха. Давайте заглянем в письмо Лесовичка (заглядывает). Здесь написано, что мы можем определить, как движется воздух. Для этого нам надо провести опыт. Хотите попробовать?

Дети: Конечно, да.

Воспитатель: Тогда подходите ко мне. Перед нами коробка с кусочками бумаги. Я надую воздушный шарик и буду выпускать из него воздух прямо в коробку. Сначала медленно, потом быстрее. Как вы думаете, что произойдет с кусочками бумаги?

Ответы детей: Они будут разлетаться в разные стороны.

Воспитатель: Тогда проверим.

Воспитатель проводит опыт.

Воспитатель: Какой вывод мы можем сделать?

Воспитатель вместе с детьми: Воздух из воздушного шарика, попадая в коробку, с силой поднимает кусочки бумаги. Мы увидели, что ветер возникает из-за движения воздуха. Значит свойство воздуха – его движение с разной силой, и то, что он по-прежнему остается невидимым.

Воспитатель: Ребята, а каким бывает ветер?

Дети: Сильным, слабым, холодным, теплым, злым, легким, ласковым, освежающим, порывистым…

Воспитатель: Как можно узнать, дует ли на улице ветер?

Ответы детей:Нужно посмотреть в окно: если веточки деревьев качаются, значит, ветер есть.

Воспитатель: Правильно, а еще можно воспользоваться султанчиками (гнуться) или вертушками (крутятся). Подойдите к окну, посмотрите, есть ли сейчас на улице ветер?

Дети подходят к окну, описывают свои наблюдения и делают выводы.

Воспитатель: А что умеет делать ветер?

Дети: Гудеть, свистеть, шуметь, дуть, кружить листья, снежинки, качать деревья, поднимать волны на воде, налететь, поднимать пыль.

Воспитатель: Да, ребята, ветер многое умеет делать. Может ли он навредить человеку?

Дети: Ветер иногда разрушает дома, ломает деревья в саду, срывает с головы шляпу, бросает пыль или снег в глаза и даже переворачивает автомобили, могут затонуть корабли.

Воспитатель: А как ветер помогает нам?

Дети: Надувает паруса и гонит большие корабли, вертит крылья мельницы, разгоняет тучи.

Воспитатель: Вот какой он разный, этот ветер. Может быть добрым волшебником или злым колдуном. А вы хотите поиграть с ветром?

Воспитатель: У меня есть игра превращалочка, она может превратить вас в кого угодно. Встаньте свободно.

Вокруг себя повернитесь

И в деревья превратитесь

Имитационная игра «Дерево»

Дети: Наши ноги – это корни

Наше туловище ствол

Наши руки это ветви

Наши пальцы – это листья.

(Дети качаются как деревья на ветру)

Дети превращаются в деревья.

Воспитатель: Подул легкий ветерок – зашелестели листочки на деревьях (пальчики шевелятся). Усилился ветер – закачались веточки (дети шевелят кистями рук).

Совсем испортилась погода, сильный ветер раскачивает ветви деревьев, гнет их стволы (Дети раскачивают руками, накланяются из стороны в сторону).

Но вот ветер утих, выглянуло солнышко. Отдыхают деревья от бури.

Воспитатель: Пусть деревья станут ребятами.

Мы с вами наблюдали за ветром на прогулке. Можем ли мы здесь в помещении создать искусственный ветер? И как?

Дети: Да.Для этого нужно заставить двигаться воздух: помахать рукой, веером, включить вентилятор.

Воспитатель: Дети, в письме Лесовичка говорится, что мы можем доказать, что сильный ветер – это хорошо, а иногда и плохо. Для этого надо отправиться к нашему маленькому морю. Найдите в комнате картинку с изображением воды – моря. Ну, что, попробуем?

Ответы детей: Да.

Дети ищут в комнате картинку с изображением воды – моря. Подходят к столу для экспериментирования, где находится глубокая емкость с водой.

Воспитатель: Вот и наше маленькое море. Какое сейчас море?

Воспитатель: Почему вы так решили?

Дети: На море нет волн, вода не движется.

Воспитатель: Как сделать, чтоб на море появились волны?

Дети: Надо подуть на воду.

Дети дуют, получаются «волны».

Воспитатель: Ветер заставляет воду двигаться, гонит волну. Лесовичок предлагает нам взять бумажные кораблики и спустить их на воду.

Дети спускают кораблики на воду.

Воспитатель: Кораблик не тонет и не двигается. Стоит на месте. Почему наш кораблик не плывет?

Дети: Потому что нет ветра. Надо, чтобы подул ветер.

Воспитатель: Давайте превратимся в ветерки. Сначала мы будем ласковыми, легкими ветерками. Как мы будем дуть на кораблики? Потихоньку. А теперь превращаемся в сильный, ураганный ветер. Набираем воздуха побольше и дуем на кораблики с силой.

Дети выполняют дыхательную гимнастику.

Кораблики переворачиваются и тонут.

Воспитатель: Какой же можно сделать вывод?

Дети делают вывод: Ветер бывает разной силы, добрый ветер помогает людям, сильный ветер называется – ураган, он может быть очень опасным и наделать большой беды.

3. Итог занятия. Рефлексия.

Воспитатель: Дети, все инструкции Лесовичка мы выполнили. Скажите, с каким природным явлением мы сегодня познакомились? Настя, что же такое ветер? Саша, каким бывает ветер? Сережа, как ты думаешь, чем ветер может людям помочь? Ваня, скажи, а в каких случаях он может навредить?

Воспитатель: Ребята, вы сегодня молодцы. Были активны. Лесовичок остался доволен, что помог вам познакомиться с ветром. В своем сундучке он оставил вам напоминание о ветре. Давайте откроем его и посмотрим.

Воспитатель открывает сундучок и раздает детям конфетки – «Холодок».

Дети уходят из комнаты.

Конспект НОД по экологии во второй младшей группе «Приключения Капитошки» Открытое занятие по экологии Конспект НОД комплексного занятия по экологии во второй младшей группе. «Приключения Капитошки» 1. Загадки.

Конспект занятия для детей среднего возраста по экологии «Посади дерево» Задачи: — объяснить детям, почему важно, чтобы вокруг было много зеленых насаждений. — дать малышам простейшие сведения о той незаменимой.

Конспект занятия по ознакомлению детей второй младшей группы с природой «Приключения горошины» Цель: Вызвать у детей интерес к выращиванию гороха. Задачи: Уточнить у детей знание внешнего вида гороха. Познакомить с приемами сева гороха.

Конспект занятия по экологии для детей подготовительной группы «Вода» Конспект занятия по экологии для детей подготовительной группы. Тема: «Вода». Ход занятия. Воспитатель: Ребята, сегодня мне на телефон пришла.

Конспект занятия по экологии «Красная книга» для детей старшей группы Конспект занятия по экологии Програмное содержание: 1 Формировать умение классифицировать животных и птиц. 2 Подвести детей к выводу о.

Конспект занятия по экологии «Подкормим птиц» для детей 5–6 лет Цели: Образовательная. Расширять представления детей о зимующих птицах родного края. Учить узнавать по внешнему виду и называть птиц. Закреплять.

Конспект занятия-экспериментирования по экологии для детей средней группы «Воздух» Экспериментирование по экологии на тему «Воздух» (средняя группа) Программное содержание — развивать познавательную активность, побуждать.

Источник