Диаграмма по воде нашей россии

Водный режим реки — годовое изменение расхода, уровня и объёма воды в реке. Неравномерный в течение года режим питания рек связан с колебаниями количества осадков, весенним таянием снега и другими факторами.

Различают следующие фазы водного режима:

1. Половодье — ежегодное весеннее увеличение водности реки, вызванное таянием снега.

2. Паводок — кратковременное поднятие уровня воды в результате быстрого таяния снега при оттепели или обильных дождей.

3. Межень — ежегодный низкий уровень воды, вызванный сухой погодой.

4. Ледостав — период образования ледяного покрова.

5. Ледоход — слом льда и движение льдин.

Одной из задач гидрологии является слежение за уровнем воды в реках. Постоянный контроль уровня воды важен для гидроэнергетиков, судоводителей и экстренных служб. Уровень воды в реках России отсчитывается от многолетнего среднего уровня Балтийского моря. Футшток с нулевой отметкой находится в Кронштадте. На трёх диаграммах показан уровень воды (в см) в реке Амур вблизи г. Комсомольска-на-Амуре за три периода: с 6 по 12 января, с 17 по 23 апреля и с 20 по 26 августа 2019 г. По вертикали указан уровень воды (в см), по горизонтали — дни.

Рассмотрите диаграммы 1–3 и прочтите фрагмент сопровождающей статьи.

Амур — одна из крупнейших рек мира. Истоком Амура является слияние рек Шилка и Аргунь. Впадает Амур в Охотское море вблизи о. Сахалин.

Водный режим Амура характеризуется слабо выраженным весенним половодьем, высокими летними паводками во время муссонных дождей и зимней низкой меженью. Летние паводки часто превосходят весеннее половодье. Наиболее значительные паводки обычно в конце лета — начале осени. В районах среднего и нижнего Амура в это время наблюдаются разливы, ширина которых может достигать 25 км.

Средний уровень Амура вблизи г. Комсомольска-на-Амуре 200−250 см. Неблагоприятным уровнем считается 600 см, при этом уровне происходит подтопление зданий, дорог и полей. Опасный уровень — 650 см. При таком уровне неизбежно затопление населённых пунктов.

Зимой, когда река скована льдом, уровень воды невысок и колеблется незначительно. Во время весеннего половодья уровень резко возрастает. Во второй половине апреля 2019 года отмечено суточное повышение уровня воды более чем на 2 метра.

В середине июля 2019 года уровень Амура был средним: весенние паводки уже прошли, а летние ещё не наступили. И хотя за три дня, с 13 по 16 июля, уровень реки поднялся на 15 см, он не выходил за пределы привычного уровня 250 см, а в последующие дни даже снизился. Начиная с 13 июля, когда уровень Амура составил 224 см, был зафиксирован следующий рост уровня: 14 июля — на 9 см, 15 июля — на 4 см, 16 июля — на 2 см.

17 июля уровень реки оставался без изменений, а 18 и 19 июля вода пошла на убыль. 18 июля снижение уровня составило 3 см, а на следующий день снижение было более значительным: в течение дня уровень упал почти на 3%.

1) На основании прочитанного определите номер диаграммы, которая соответствует периоду с 17 по 23 апреля.

2) По имеющемуся описанию постройте приблизительный график изменения уровня воды в Амуре в период с 13 по 19 июля.

Источник

Почему уровень Мирового океана продолжает расти

Что случилось

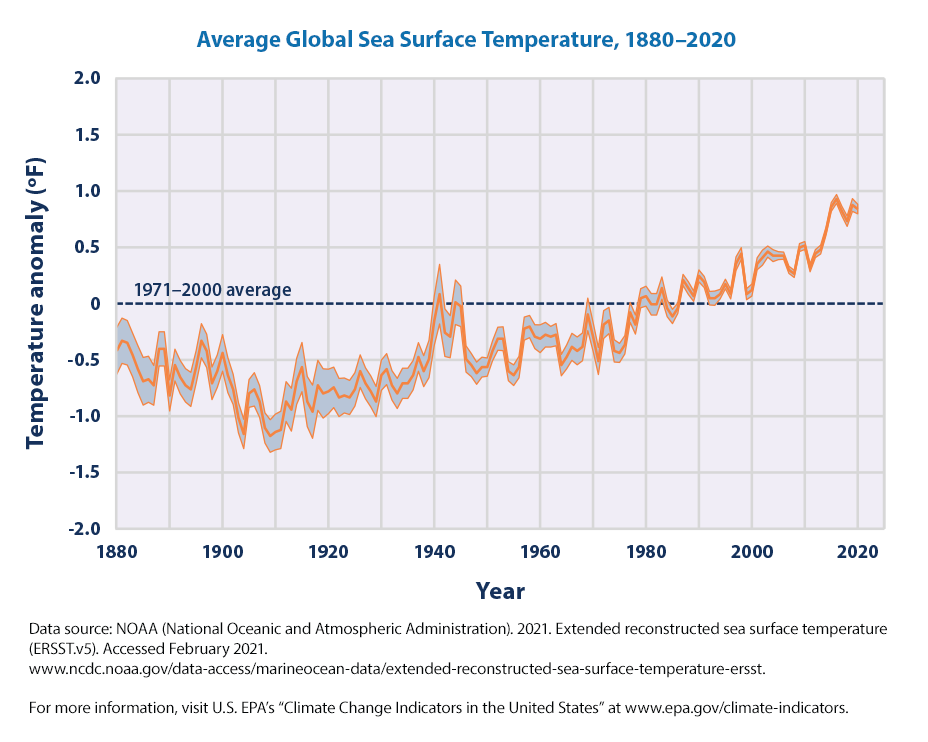

В последние несколько десятилетий океан стал нагреваться почти на 40% быстрее, чем это было еще в середине прошлого века, а уровень воды растет ускоренными темпами.

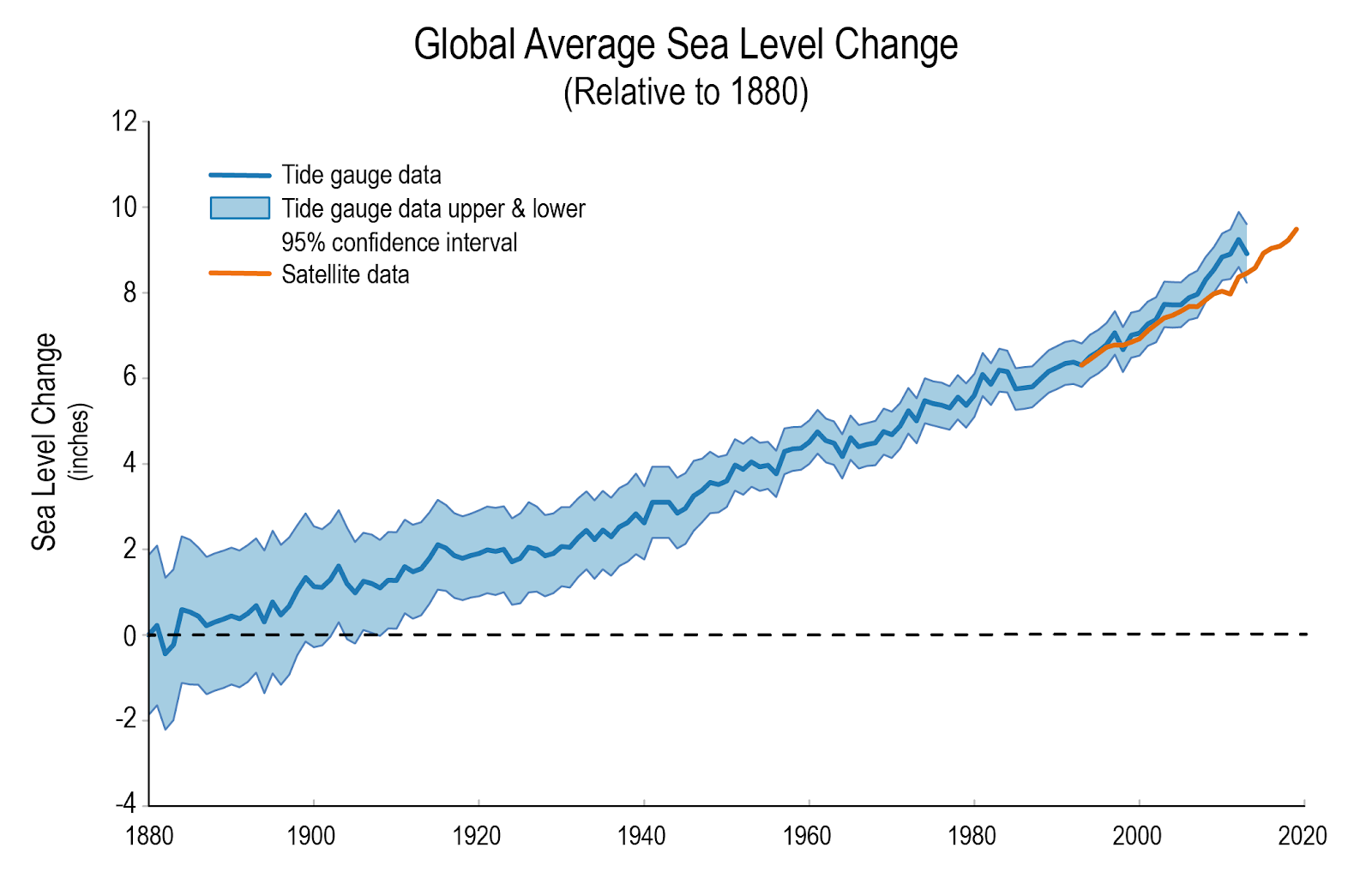

К настоящему времени средний уровень Мирового океана повысился с 1900 года примерно на 21 см, при этом за последние 25 лет рост составил сразу 7,5 см. Каждый год уровень воды повышается на 3,2 мм. Кажется, что это мизерные значения, однако скорость, с которой сегодня меняется уровень моря, в 2,5 раза выше, чем была всего лишь десять лет назад.

С 1993 года в некоторых океанических бассейнах уровень воды уже поднялся на 15-20 см. Региональные различия объясняются изменчивостью силы ветров и течений, которые влияют на то, сколько и где более глубокие слои океана хранят тепло.

Как происходит повышение уровня воды

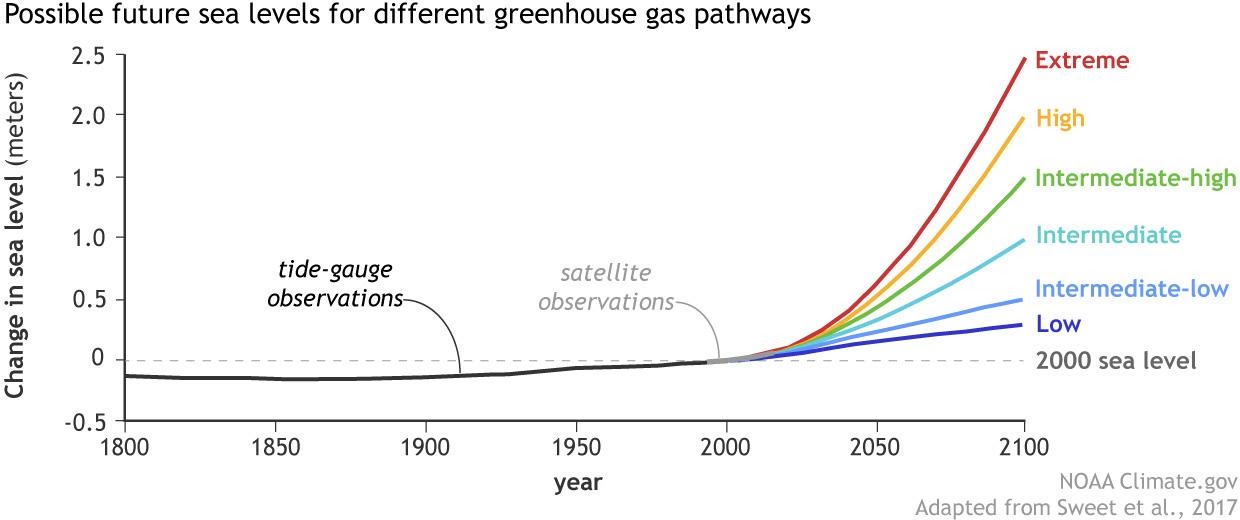

Основной причиной довольного резкого роста уровня воды стало повышение глобальной температуры, вызванное человеческой деятельностью. Согласно подсчетам ученых из Национального управления океанических и атмосферных явлений США (NOAA), даже при низких выбросах парниковых газов к 2100 году уровень моря с большой вероятностью поднимется как минимум на 30 см от значения 2000 года.

Если мировое сообщество никак не повлияет на объемы выбросов, то через 80 лет можно ожидать повышения уровня Мирового океана на 2,5 метра. Например, 80% территории Мальдивских островов находится на отметке в один метр над уровнем моря, то есть государство может вовсе уйти под воду.

Что влияет на рост уровня Мирового океана

Есть два основных фактора, которые оказывают влияние на повышение уровня воды — таяние ледников и нагрев морей и океанов.

Повышение температуры воды — большая проблема для всего мира на сегодняшний день. Когда вода становится теплее, она расширяется, то есть занимает больше пространства. Сейчас температура океанов на Земле самая высокая за все время наблюдения за ними. Мировой океан поглощает около 90% всего тепла, замедляя нагрев атмосферы.

Беспокойство ученых вызывает и таяние ледников. За последние несколько десятилетий их потери увеличились в пять раз. Скорость таяния Гренландского ледникового щита выросла в семь раз с 1992 года, а Антарктиды — в шесть раз по сравнению с 1980-ми годами. Вклад таяния ледников (с небольшим учетом переноса подземных вод) в повышение уровня моря почти в два раза выше теплового расширения воды.

Таяние морского льда уменьшает площадь белой поверхности и, соответственно, увеличивает площадь темной поверхности океана, которая хорошо поглощает солнечное излучение. Подсчитано, что заснеженный морской лед поглощает около 20% падающего на него солнечного излучения, тогда как свободная ото льда поверхность океана поглощает более 90%.

Таким образом происходит замкнутый круг: чем теплее становится океан, тем больше тают ледники, что ведет к еще большему поглощению тепла океаном. Минимальная протяженность морского льда в Арктике уменьшилась с 1979 года на 44%. При таких темпах, предупреждают авторы некоторых прогнозов, к середине этого столетия Арктика будет практически свободна ото льда в летние месяцы.

Чем грозит рост уровня моря

Главная проблема повышения уровня Мирового океана — затопление прибрежных районов. Последствия изменения климата и роста уровня воды первыми почувствуют на себе малые островные государства и территории в Тихом и Индийском океанах, например, Кирибати, Маршалловы острова или Гавайи. Они могут вовсе исчезнуть с лица Земли. Дополнительный нагрев моря затрудняет размножение рыбы, что негативно повлияет на морской промысел, который является одним из главных источников дохода для жителей этих регионов.

Чуть более теплый океан вызывает больше сильных ураганов, тайфунов и штормов, что разрушительно сказывается на прибрежных городах. Восемь из десяти крупнейших мегаполисов мира, где проживают сотни миллионов человек, располагаются недалеко от побережья. Исследования показывают, что в период с 1963 по 2012 годы почти половина всех смертей от ураганов в Атлантике случилась из-за штормовых нагонов, вызванных потеплением океана.

Рост уровня воды угрожает инфраструктуре городов, промышленности, грозит загрязнением питьевых источников и т.п. От соленой морской воды пострадают не только источники пресной воды, но и сельское хозяйство в целом, что вызовет массовый голод. Можно ожидать глобальную миграцию и климатических беженцев.

К 2100 году повышение уровня моря на один метр при нулевом росте населения затронет 410 млн. человек по всем миру. По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году ущерб мировой экономике только от наводнений составит до $52 млрд в год. Эта цифра может вырасти до $1 трлн в год, если к наводнениям прибавить ущерб от непосредственного повышения уровня океана.

Более теплая вода в океанах повышает их кислотность и снижает уровень кислорода, что негативно сказывается на биоразнообразии и экосистемах в целом. Если глобальная температура увеличится на 2 °C в сравнении с доиндустриальной эпохой, то коралловые рифы исчезнут почти полностью.

Как остановить повышение?

Наиболее действенным способом остановить повышение уровня океана может стать сокращение выбросов парниковых газов, что приведет к снижению темпов роста глобальной температуры. Однако это процесс длительный, а действовать надо сейчас.

Некоторые страны, которым грозит затопление больших территорий, вырабатывают адаптационную стратегию, которая поможет справиться с долгосрочными рисками повышения уровня моря. Например, предпринимаются попытки построить защитные сооружения.

В индонезийской Джакарте и китайском Шанхае возвели огромные морские дамбы, которые защищают города от повышения уровня моря и сильных наводнений. В голландском Роттердаме построены барьеры, дренажные системы и «водные квадраты», где скапливается лишняя вода во время сильных ливней. Тропические страны высаживают мангровые заросли и другую растительность, которая удерживает воду. Островное государство Фиджи переселяет жителей на более высокие участки своей территории.

В России же относительно немного городов, расположенных на пологой береговой линии. Однако от глобального повышения уровня моря могут пострадать Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и другие города. Если уровень воды поднимется более чем на один метр, то Северной столице придется принимать дополнительные инженерные решения. В 2011 году в Финском заливе уже открыли дамбу, которая защищает город от регулярных наводнений.

Источник

УЧЕБНАЯ КНИГА ПО ХИМИИ

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ШКОЛ,

СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ И ШКОЛЬНИКОВ 9–10 КЛАССОВ,

РЕШИВШИХ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ ХИМИИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ

УЧЕБНИК

Продолжение. См. № 4–14, 16–28, 30–34, 37–44, 47, 48/2002;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-26/2003

§ 5.5. Вода и диаграмма состояния воды

В физической химии одним из важнейших и очень сложных с точки зрения вывода является закон равновесия фаз, который также называется правилом фаз Гиббса. Мы только познакомимся с этим правилом на примере фазовых состояний воды.

На любом поле диаграммы состояния воды (рис. 5.11) поставьте точку, соответствующую некоторым температуре и давлению. Проведите из этой точки горизонтальную прямую в виде стрелки до пересечения с кривой диаграммы. Если изменять температуру, двигаясь по этой стрелке, то существующая фаза не изменится (пока не будет пересечена кривая).

|

|