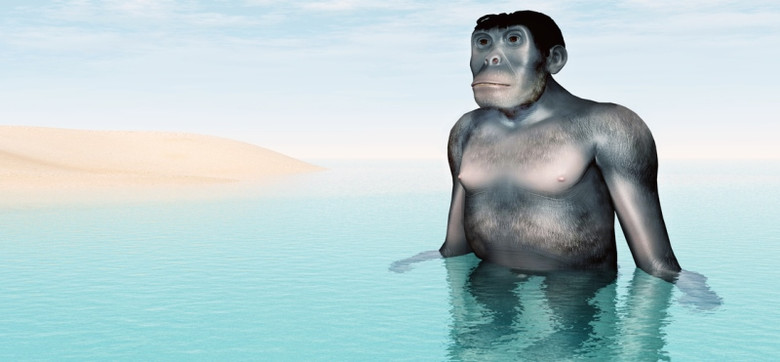

Теория водного происхождения человека

Идея того, что наши человекообразные предки прошли в своем развитии долгую водную фазу, была выдвинута замечательным британским морским биологом сэром Алистером Харди (1896-1985) в статье, напечатанной в журнале «New Scientist» в 1960 году.

К слову, Харди был не первым — его предшественником был немецкий ученый Макс Вестенхофер (1871-1957), предположивший то же самое в своей книге «The Unique Road to Man» (Уникальный путь к человеку) (1942).

Харди заметил, что человеческое тело обладает некоторыми свойствами, которые редко встречаются у других млекопитающих и, конечно, у наших друзей-приматов.

Например, у нас удивительно мало волос на теле, а те, что есть, располагаются не в направлении от головы к телу, а распределяются от середины туловища, например на мужской груди. Мы можем задерживать дыхание — способность, практически уникальная в животном царстве. Мы ходим прямо и т.д.

Очень немногие млекопитающие практически лишены волосяного покрова, как и мы, и почти все они проводят большую часть своей жизни в воде, или у них были предки, которые это, возможно, делали; отсутствие волос позволяет быстрее плавать, вот почему спортсмены-пловцы зачастую делают депиляцию.

Даже если не рассматривать это, само расположение наших волос некоторым образом способствует плаванию. Жировой слой люди часто в шутку называют подкожным салом, а этот термин в действительности показывает, что мы мыслим в контексте водного происхождения человека.

Способность сознательно задерживать дыхание в воде бесценна, особенно в случае подводной охоты. Трудно представить, почему эта способность могла бы стать полезной адаптацией, если существо живет почти всегда на суше.

Кроме того, человек — прямоходящее существо. Многие палеонтологи ставят под сомнение образ наших предков, которые вышли из лесов на равнину и затем развили в себе бипедализм — двуногое хождение, в результате которого естественным образом произошел скачок в развитии их головного мозга.

Вот что кажется наиболее вероятным сценарием: возможно, семь миллионов лет назад мир видел начало ледникового периода, который завершился (если он и в самом деле завершился) лишь несколько тысяч лет назад. Он повлиял даже на тропические регионы: при изменении планетарного климата исчезли большие области джунглей, и на тех местах появились травянистые равнины.

Это вынудило многих обитателей джунглей изменить рацион, потому что их прежний фруктовый рацион сильно оскудел, и вместо этого они постарались по возможности перейти на траву и кусты. Среди тех, кто освоил равнины, были предки современных слонов и носорогов; это доказывается их ископаемыми зубами, которые показывают признаки адаптации к оскудевшей пище.

Напротив, человекообразные предки, по-видимому, поначалу оставались в исчезающих джунглях, совершенствуясь в собирательстве фруктов: они развили бипедализм настолько, что могли идти вдоль веток, свободными руками срывая фрукты. Ко времени ухода из джунглей они уже совершенно точно ходили на двух ногах или были близки к этому — эта способность давала им большое преимущество.

Во всяком случае, такова общепринятая версия. Но никто до сих пор не выдвинул абсолютно убедительного объяснения, почему наши предки адаптировались к такому способу передвижения.

Харди и вслед за ним Морган указывали, что существует лишь один образ жизни, в котором вертикальное положение не только легче для существа, которое привыкло передвигаться на четырех конечностях, но и может быть серьезным преимуществом в борьбе за выживание.

Такой образ жизни может иметь место, если существо проводит большую часть времени на относительном мелководье. Вода выталкивает тело, только облегчая стояние на двух ногах, в то время как вертикальное положение тела означает, что существо может идти от берега в море или реку, не вылезая из воды и не создавая волн, пускаться вплавь и при этом держать голову над поверхностью воды.

Они предположили, что наши предки прошли в своем развитии через фазу, когда они жили именно так. Позднее, когда изменения среды подтолкнули наших предков к тому, чтобы вновь быть активными на суше, прямохождение сохранилось, тело к тому времени уже адаптировалось к нему; следовательно, тело уже было лучше приспособлено для бега и ходьбы.

Этим может объясняться особенность осанки и походки знаменитого австралопитека Люси — ископаемого гоминида, который не был ни человеком, ни обезьяной: к тому времени, когда он жил, наши предки еще не приспособились полностью к передвижению по суше на двух ногах.

Еще несколько фактов, указывают на вероятное водное происхождение человека

- Характерная морщинистость, появляющаяся на кончиках пальцев от долгого пребывания в воде может быть объяснена тем, что так легче ухватывать пищу, например моллюсков.

- Маленькие дети при виде лужи всегда постараются в неё залезть. Детеныши обезьян никогда не полезут в воду по своей воле.

- Длинные волосы на человеческой голове позволяют детенышам цепляться за них в воде. У остальных приматов на голове шерсть короткая.

- Человеку в день необходимо употреблять около двух литров жидкости. Обезьяны получают жидкость из фруктов и листьев. Саванная теория не может объяснить, где человек в засушливой саванне взял бы столько воды ежедневно. Акватическая теория это объясняет.

- У человека из всех приматов самый длинный пенис и однозначной теории, объясняющей, почему так, на данный момент не существует. Но при совокуплении в воде такая длина обеспечивает стопроцентное попадание сперматозоидов во влагалище.

- Жизненная необходимость человеческого организма в потреблении йода и хлорида натрия (соли), в изобилии находящегося в морских продуктах. Отсутствие йода в потребляемых продуктах приводит к заболеваниям щитовидной железы.

- Широкие человеческие ладони, в отличие от длинных и узких ладоней обезьян, позволяют отлично плавать, загребая воду руками.

- Большой объём жировой ткани на молочных железах характерен только для человека. Это может быть объяснено тем, что молоко должно было сохранять тепло в холодной воде. У самок обезьян молочные железы маленькие и без жировой ткани.

- Человек предпочитает жить или отдыхать на берегах водоёмов. Если человеку предложить построить дом или провести отпуск в саванне, джунглях, глухом лесу или на берегу моря, реки или озера, подавляющее большинство выберет берег водоёма.

- Многие люди не испытывают проблем с тем, чтобы помочиться, находясь в воде. Для других обезьян это несвойственно.

Все это звучит очень убедительно. Проблема состоит в том, что гипотеза эта еще не доказана: все, что у нас есть, — это окаменевшие кости предков «дочеловеческого» вида и, по отчету окаменелости, очень обрывочные сведения о дочеловеческом развитии.

Тот факт, что мы не можем найти однозначного доказательства, что наши предки прошли через водную фазу, не доказывает гипотезу и не опровергает ее, несмотря на пренебрежительные выводы, высказанные Голландской ассоциацией физической антропологии на конференции в 1987 году по этому вопросу и опубликованные в 1991 году под названием «The Aquatic Ape: Fact or Fiction?» (Водный примат: правда или вымысел?).

С другой стороны, то же отсутствие доказательств делает гипотезу излишней; это положение дел может, конечно, однажды резко измениться, если обнаружится однозначное доказательство. Со времени, когда мы отдалились от других приматов, до первых известных ископаемых гоминидов лежит пропасть в миллион лет, а такого временного промежутка достаточно для того, чтобы мы успели пройти водную фазу.

С 1990-х годов гипотеза о водном происхождении человека изменилась и стала чаще называться гипотезой о происхождении человека от полуводного примата: наши предки вели не полностью водный образ жизни, а населяли берега озер и морей и проводили большую часть своего времени (но не все время) в воде. Сторонники гипотезы утверждают, что этим может объясняться место, где нашли останки Люси (на дне ручья).

Кстати, любопытно, что из самых близких к человеку приматов (шимпанзе, горилла, орангутан) никто не любит воду и не умеет плавать. В зоопарках эти обезьяны могут иногда плескаться в воде, но в природе они соприкасаются с водой в основном лишь когда пьют или переходят ручей вброд.

В других случаях они предпочитают держаться от воды на приличном расстоянии, вероятно связывая с ней возможную смерть от утопления или нападение хищников из засады на водопое.

Автор Джон Грант, из книги «Отвергнутая наука. Самые невероятные теории, гипотезы, предположения»

Источник

КАК ЛЮДИ ПЕРЕДВИГАЛИСЬ В СТАРИНУ?

Первые пути сообщения возникли в глубокой древности.

Первыми сухопутными дорогами были лесные тропы, ло которым наши далёкие предки ходили на охоту. Переносил тяжести сам человек. Меняя свою стоянку, люди тащили на себе все предметы домашнего обихода и орудия охоты. Так же доставлялись убитые на охоте животные.

Если охота была удачна и охотники убивали большого зверя, его тушу волокли на стоянку прямо по земле. Лишь много позднее для этой цели стали использовать волокуши — два-три срубленных дерева, на которые наваливали груз.

В поисках пищи люди часто селились по берегам рек и морей. Эти места были очень удобны для ловли рыбы и охоты на зверей, приходящих на водопой. Живя здесь, человек научился преодолевать водные пространства. Появились первые простейшие средства передвижения по воде: плоты и выдолбленные из дерева челноки.

В конце прошлого века один такой чёлн был найден недалеко от Ладожского озера в торфяном болоте. Чёлн был сделан каменным топором из толстого дуба. Попав в воду около трёх тысяч лет назад, он был затянут илом, в котором хорошо сохранился до наших дней. Были найдены и другие суда, на которых плавали наши далёкие предки.

Одним из первых судов, на котором в старину плавали восточные славяне, был «коробь». Он строился из ивовых прутьев, обшитых снаружи корой. Небольшой вес «коробя» позволял легко передвигаться по реке, его без большого труда перетаскивали через волоки [35]) и пороги. Затем появились «ладьи однодеревки», они изготовлялись из толстых кряжей выдалбливанием.

Чтобы увеличить грузоподъёмность таких судов, с боков ладьи прибивали один или несколько рядов досок. Такое судно получило название «набойной ладьи». На этих ладьях славяне отправлялись в дальние морские плавания, совершали победоносные походы.

Потом стали строить «дощаники», изготовлявшиеся целиком из досок.

В «Ярославовом дворище» в Новгороде было найдено судно XII века, уже более сложного устройства. Корпус его был покрыт дубовой обшивкой, проконопачен льняной паклей и осмолён снаружи.

В 1151 году дружина киевского князя Изяслава совершала морские походы на судах, имевших палубу, на которой размещались воины. Гребцы находились внизу, под палубой.

Перетаскивая большие, срубленные каменным топором деревья, люди заметили, что дерево гораздо легче катить, чем тащить волоком. Так появились первые деревянные катки; тяжёлый груз, уложенный на круглые брёвна-катки, легче передвигался по земле.

Прошло ещё время, и люди стали закреплять катки на оси. Так родилось колесо. Это было большим достижением древней техники.

Появились всевозможные повозки — телеги, арбы, кареты. Первые повозки были крайне несовершенны. Роль колёс выполняли обрубки брёвен. Лишь постепенно колесо приняло современный вид, стало иметь ступицу, обод и спицы.

Большим событием в жизни наших предков явилось приручение животных. Лошадь, осёл, верблюд стали заменять человека на переноске тяжестей. А когда появились первые телеги, домашние животные стали главной тягловой силой на суше.

Учёные полагают, что использование лошадей и телег началось примерно 7000 лет назад. С тех пор в течение многих столетий впряжённая в повозку лошадь была самым распространённым, самым важным видом транспорта.

Появление повозок потребовало создания дорог. Но построить хорошую дорогу на большом протяжении было под силу только государству. Поэтому первые хорошие дороги появляются лишь тогда, когда возникают первые государства. А вместе с развитием дорог начинает развиваться, совершенствоваться и транспорт.

За много сотен лет до нашей эры некоторые древние государства уже имели неплохие гужевые пути. Хорошие дороги были в Ассирии, Вавилонии, Персии, Индии, Перу. Особенно большие дорожные работы производились в древнем Риме. Римлянами было построено много больших дорог — в Африку через Сицилию, в Азию через Македонию, в Византию, в Испанию и Германию.

В Риме сходилось 29 дорог. Они имели большое торговое значение и играли важную роль как пути, связывающие столицу огромной рабовладельческой империи с её провинциями и порабощёнными странами.

Римские дороги обладали большой прочностью. Строились они следующим образом. На всём протяжении пути рылась траншея глубиной около одного метра. На её дно укладывались крупные плоские камни, связываемые известковым раствором. Затем клались камни величиной с кулак, которые также скреплялись известковым раствором, и поверх рассыпался слой камня величиной с грецкий орех, который покрывался кроме того слоем гравия и песка.

Строительство таких дорог требовало очень большого труда. На дорогах древнего Рима работали под кнутом надсмотрщиков сотни тысяч рабов.

В эпоху феодализма резко сократились экономические связи, замерла торговля; поэтому снизились и грузовые перевозки. Шоссейные дороги в связи с этим потеряли былое значение, стали приходить в упадок. Более того, они стали местами грабежей.

Плохое состояние дорог было даже выгодно феодальным князькам. Каждый феодал брал дань с проезжающих по его территории купцов, причём установился даже обычай, по которому всё падающее в пути с воза поступало в собственность владельца земли. Отсюда и пошла поговорка «что с воза упало, то пропало».

Только в некоторых крупных средневековых городах, которые экономически росли, строились дороги по типу каменных мостовых.

Но вот с XV века начинается оживление в торговле, в экономической жизни Европы. В связи с этим значение путей сообщения снова возрастает. На дорогах появляются повозки и кареты с двумя осями, с поворотным передком, на рессорах и металлических шинах.

Увеличивается протяжённость сухопутных дорог, совершенствуется их устройство, в частности, уменьшается толщина каменного покрытия дороги. Нижний слой покрытия — основание дороги — стали укладывать из камней, а поверх насыпали слой гравия или песка. Основание земляного полотна имело поперечный уклон для лучшего стока воды. Вдоль обеих сторон дороги стали устраивать канавы.

Большое значение для развития дорог сыграло устройство каменного покрытия из слоя щебня (раздробленного каменного материала); такие дороги получили название шоссейных.

По улучшенным дорогам открывается регулярное движение пассажирских дилижансов — многоместных крытых экипажей, запряжённых лошадьми (рис. 1).

Интересно отметить, что на первых порах это нововведение пытались всячески опорочить. Дилижансы, — уверяли некоторые люди, — принесут сплошной вред торговле, так как путешествующим не надо будет покупать пистолетов для самозащиты при движении по опасным местам дорог в одиночку, одежда долго не будет изнашиваться, постоялые дворы будут пустовать, продажа вина и пива резко сократится, люди изнежатся без верховой езды.

В России дорожное хозяйство получило значительное развитие в период объединения вокруг Москвы русских княжеств. В это время создаются сухопутные дороги, связывающие Москву с главнейшими городами: Рязанью, Владимиром, Дмитровом, Ярославлем, Тверью, Тулой и другими. По главным дорогам Московского государства организуется регулярное сообщение. Создаются станции, или «ямы», для смены лошадей и ямщиков. Это обеспечивало регулярное движение, без которого было немыслимо развитие торговли и управление государством.

Один из польских послов в Москве Сигизмунд Гер — бертштейн в записках о «Московском государстве» оставил описание своего путешествия по дороге из Новгорода в Москву в 1517 году. Он с восторгом рассказывает об удобствах ямской езды. В качестве примера необычайно быстрого передвижения он приводит случай, когда один из его служителей доехал из Новгорода до Москвы (600 км) за 72 часа. По тем временам это была действительно очень скорая езда.

Во второй половине XVIII века сеть сухопутных почтовых путей в России достигла уже 12 500 вёрст. Были построены шоссейные дороги Москва — Петербург, Петербург — Рига, Петербург — Выборг и много других.

При строительстве этих путей русские инженеры впервые в мире применили песчаное основание вместо каменного. Это удешевило и облегчило устройство шоссейных дорог.

В прошлом веке в России был уже очень большой гужевой транспорт. Только на перевозках сельскохозяйственных продуктов ежегодно было занято до 800 тысяч человек летом и около 3 миллионов зимой.

Несмотря на это, конный транспорт с трудом справлялся со всё возрастающим объёмом перевозок. Жизнь требовала нового, более совершенного вида сухопутного транспорта, способного быстро перевозить большие количества грузов.

Ещё в древности человеческая мысль пыталась решить задачу замены лошади другим, более совершенным двигателем. Так, ещё тысячу лет назад наши предки небезуспешно пытались использовать для передвижения по суше силу ветра, которая так хорошо двигала в море парусные корабли.

В 907 году киевский князь Олег предпринял военный поход против греков. По свидетельству летописцев в этом походе участвовало около двух тысяч судов (ладей), на которых находились вооружённые дружинники князя. Приблизившись к столице Византийской империи Константинополю, Олег увидел, что греки заперли вход в город со стороны моря. Тогда он решил взять Константинополь с суши.

Высадив войска недалеко от города, киевский князь велел поставить суда на колёса и поднять паруса. Дождавшись попутного ветра, дружина поехала на ладьях сухим путём к городу. Движение необычных повозок, наполненных вооружёнными людьми, привело греков в ужас. Они выслали к Олегу послов и приняли требования русских, заключив торговый договор.

Когда экономическая жизнь общества потребовала создания более совершенных видов транспорта, в России было сделано немало талантливых изобретений, заложивших основы механического транспорта на суше, воде и в воздухе.

Источник