Электролиз

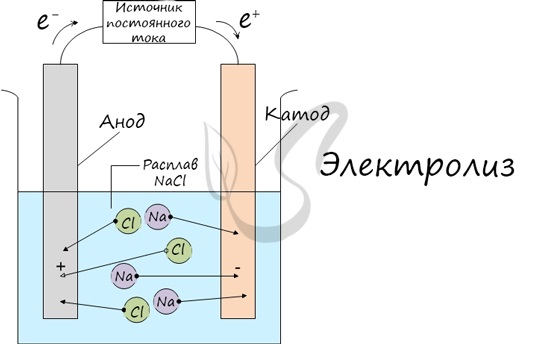

Электролиз (греч. elektron — янтарь + lysis — разложение) — химическая реакция, происходящая при прохождении постоянного тока через электролит. Это разложение веществ на их составные части под действием электрического тока.

Процесс электролиза заключается в перемещении катионов (положительно заряженных ионов) к катоду (заряжен отрицательно), и отрицательно заряженных ионов (анионов) к аноду (заряжен положительно).

Итак, анионы и катионы устремляются соответственно к аноду и катоду. Здесь и происходит химическая реакция. Чтобы успешно решать задания по этой теме и писать реакции, необходимо разделять процессы на катоде и аноде. Именно так и будет построена эта статья.

Катод

К катоду притягиваются катионы — положительно заряженные ионы: Na + , K + , Cu 2+ , Fe 3+ , Ag + и т.д.

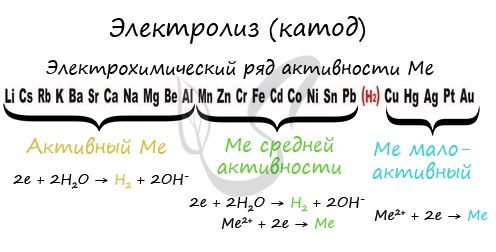

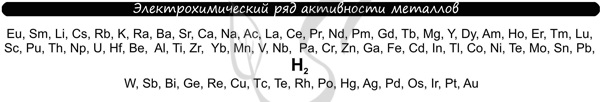

Чтобы установить, какая реакция идет на катоде, прежде всего, нужно определиться с активностью металла: его положением в электрохимическом ряду напряжений металлов.

Если на катоде появился активный металл (Li, Na, K) то вместо него восстанавливаются молекулы воды, из которых выделяется водород. Если металл средней активности (Cr, Fe, Cd) — на катоде выделяется и водород, и сам металл. Малоактивные металлы выделяются на катоде в чистом виде (Cu, Ag).

Замечу, что границей между металлами активными и средней активности в ряду напряжений считается алюминий. При электролизе на катоде металлы до алюминия (включительно!) не восстанавливаются, вместо них восстанавливаются молекулы воды — выделяется водород.

В случае, если на катод поступают ионы водорода — H + (например при электролизе кислот HCl, H2SO4) восстанавливается водород из молекул кислоты: 2H + — 2e = H2

К аноду притягиваются анионы — отрицательно заряженные ионы: SO4 2- , PO4 3- , Cl — , Br — , I — , F — , S 2- , CH3COO — .

При электролизе кислородсодержащих анионов: SO4 2- , PO4 3- — на аноде окисляются не анионы, а молекулы воды, из которых выделяется кислород.

Бескислородные анионы окисляются и выделяют соответствующие галогены. Сульфид-ион при оксилении окислении серу. Исключением является фтор — если он попадает анод, то разряжается молекула воды и выделяется кислород. Фтор — самый электроотрицательный элемент, поэтому и является исключением.

Анионы органических кислот окисляются особым образом: радикал, примыкающий к карбоксильной группе, удваивается, а сама карбоксильная группа (COO) превращается в углекислый газ — CO2.

Примеры решения

В процессе тренировки вам могут попадаться металлы, которые пропущены в ряду активности. На этапе обучения вы можете пользоваться расширенным рядом активности металлов.

Теперь вы точно будете знать, что выделяется на катоде 😉

Итак, потренируемся. Выясним, что образуется на катоде и аноде при электролизе растворов AgCl, Cu(NO3)2, AlBr3, NaF, FeI2, CH3COOLi.

Иногда в заданиях требуется записать реакцию электролиза. Сообщаю: если вы понимаете, что образуется на катоде, а что на аноде, то написать реакцию не составляет никакого труда. Возьмем, например, электролиз NaCl и запишем реакцию:

NaCl + H2O → H2 + Cl2 + NaOH (обычно в продуктах оставляют именно запись «NaOH», не подвергая его дальнейшему электролизу)

Натрий — активный металл, поэтому на катоде выделяется водород. Анион не содержит кислорода, выделяется галоген — хлор. Мы пишем уравнение, так что не можем заставить натрий испариться бесследно 🙂 Натрий вступает в реакцию с водой, образуется NaOH.

Запишем реакцию электролиза для CuSO4:

Медь относится к малоактивным металлам, поэтому сама в чистом виде выделяется на катоде. Анион кислородсодержащий, поэтому в реакции выделяется кислород. Сульфат-ион никуда не исчезает, он соединяется с водородом воды и превращается в серую кислоту.

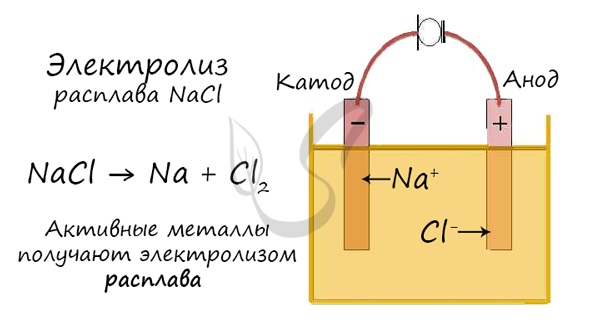

Электролиз расплавов

Все, что мы обсуждали до этого момента, касалось электролиза растворов, где растворителем является вода.

Перед промышленной химией стоит важная задача — получить металлы (вещества) в чистом виде. Малоактивные металлы (Ag, Cu) можно легко получать методом электролиза растворов.

Но как быть с активными металлами: Na, K, Li? Ведь при электролизе их растворов они не выделяются на катоде в чистом виде, вместо них восстанавливаются молекулы воды и выделяется водород. Тут нам как раз пригодятся расплавы, которые не содержат воды.

В безводных расплавах реакции записываются еще проще: вещества распадаются на составные части:

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Электролиз свинца с водой

К поверхности электродов, после удаления меди, и последующей промывки не рекомендуется прикасаться пальцами. Удобно, в целях избежания загрязнения, оставить подготовленные электроды в ёмкости с дистиллированной водой, непосредственно до начала самого процесса покрытия.

Состав покрывающего раствора и его приготовление. Для нанесения слоя PbO2 был выбран азотнокислый электролит на основе нитрата свинца и нитрата меди.

Непосредственно состав:

1. Нитрат меди — 50г/л

2. Нитрат свинца — 250г/л

3. Азотная кислота до РН=1

4. Желатин пищевой быстрорастворимый 0,3. 0,4г/л

Для приготовления покрывающего раствора используют только дистиллированную воду! Все реактивы должны быть квалификации не ниже чем «Х.Ч.» или «Ч.Д.А.» В одном литре горячей дистиллированной воды, растворяется с начала желатин, до полного его растворения, а потом все реактивы по списку в указанных количествах. Очерёдность далее не имеет значения. Но азотная кислота добавляется последней, по показанию индикатора рН, непосредственно перед началом процесса.

Нитрат меди и нитрат свинца — являются ядовитыми реактивами!

Работать с ними рекомендуется в резиновых кислотостойких перчатках.

Не допускать попадания во внутрь!

Источник

Электролиз свинца с водой

С.А. Абдулина, В.К. Манашева, Э. Садвакасов, Н. Булькубаева

Восточно-Казахстанский государственный технический университет,

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан

Электроосаждение свинца из хлоридных растворов

Проблема извлечения свинца из различных свинецсодержащих материалов гидрометаллургическим путем продолжает оставаться актуальной.

Наиболее изученными и практически осуществимыми являются гидрометаллургические схемы, в которых в качестве выщелачивающего агента применяются концентрированные растворы хлористых солей натрия и кальция.

Для извлечения свинца из хлоридного раствора наиболее рациональным способом может быть электролиз с получением металла на катоде в виде некомпактного (рыхлого) осадка. Это позволяет вести процесс электролиза при повышенных плотностях тока и иметь сравнительно высокие технологические показатели.

Электролиз растворов PbCl2 с получением на катоде некомпактного осадка можно проводить в ваннах с растворимыми или нерастворимыми анодами.

Сущность процесса электролиза с растворимыми анодами заключается в том, что ванна с железными анодами и катодами заливается нейтральным свинецсодержащим раствором и электролиз ведется по принципу истощения раствора по содержанию свинца. В процессе электролиза с анода в раствор переходит эквивалентное количество железо.

Для проведения полупромышленных опытов на гидроустановке были смонтированы две винипластовые ванны. В днищах ванн имелись отверстия для выпуска отработанного электролита. В ванну помещались железные катоды и аноды, имевшие размер 750×500мм. В начальный период электролиза производился подогрев раствора в ванне острым паром, что устраняло выпадение из раствора кристаллов хлористого свинца. После электролиза катодный свинцовый осадок собирался со дна ванны, промывался и брикетировался на гидравлическом прессе.

На опытной установке было подвергнуто электролизу 2200л хлоридного свинцового раствора, полученного после выщелачивания сульфатного свинцового кека концентрированным раствором хлористого натрия.

Процесс электролиза протекал с высоким выходом по току и низким расходом электроэнергии. При плотности тока 200А/м выход по току составил 97-98% и расход электроэнергии 140-150кВт-ч/т. Напряжение на ванне при сравнительно большом межэлектродном расстоянии (15-17см) равнялось 0,55-0,6В, при сближении электродов до 7-8см напряжение снижалось на 0,2-0,3В.

Осадок свинца на катоде получался в виде крупнокристаллических блестящих наростов, которые по мере роста спадали на дно ванны. Свинцовый осадок легко промывался и хорошо брикетировался.

Ввиду значительного расхода анодного материала, а также необходимости очистки отработанного электролита от железа, этот метод может быть рекомендован для переработки свинцовых полупродуктов лишь в тех случаях, когда масштабы производства не особенно велики.

С этой точки зрения более перспективным является электролиз хлоридных растворов в ваннах с нерастворимыми анодами.

Были изучены условия электролиза растворов PbCl2 в ваннах с графитовыми анодами с получением на катоде некомпактного осадка свинца. Опыты проводились в лабораторных условиях при плотностях тока на катоде от 500 до 2000А/м 2 . Были также проведены опыты и при более высокой плотности тока, однако последние показали, что свинец выделяется на катоде в виде высокодисперсного осадка, частично взвешенного в массе электролита, и результаты электролиза в целом получаются неудовлетворительными.

В качестве материала катода были испытаны железные и свинцовые пластины. На железном катоде некомпактный осадок свинца удерживается слабо, и процесс электролиза протекает неустойчиво и при повышенном расходе электроэнергии.

При электролизе со свинцовыми катодами связь осадка с поверхностью электрода более прочная, поэтому величина действующей катодной поверхности оказывается больше, чем геометрический размер поверхности электрода, и выделение свинца из раствора фактически идет при плотности тока, которая намного ниже заданной (расчетной) плотности тока.

С увеличением плотности тока катодный выход свинца по току снижается (таблица 1). При повышении температуры выход по току возрастает, и особенно заметно в интервале 25-55 0 С.

Таблица 1 — Зависимость катодного выхода свинца по току от плотности тока (температура электролита 55 0 С ; количество электричества 1 А -час)

Источник

Электролитическое осаждение свинца и его сплавов

Для электролитического осаждения свинца было предложено много различных электролитов — кислых, щелочных, комплексных. Из них сколько-нибудь значительное промышленное применение получили кремнефто-ристоводородные, борфтористоводородные и сульфаминовые. Кремнефтористоводородные электролиты были предложены в начале XX в., но несмотря на их дешевизну, они по целому ряду показателей уступают борофтористоводородным с точки зрения требований, предъявляемых гальванотехникой. По этой причине в течение ряда лет их применяли лишь для электролитического рафинирования свинца, однако в этом случае пирометаллургический способ рафинирования свинца в результате его усовершенствования вытеснил электролитический.

Очень хорошие в структурном отношении осадки получаются из перхлоратных электролитов, но в результате необоснованного указания о взрывоопасности водных растворов хлорной кислоты эти электролиты применялись недолго. Сопоставляя кремне- и борфтористоводородные электролиты, можно указать на следующие их достоинства и недостатки: в больших масштабах кремнефтористоводородные электролиты, получающиеся при взаимодействии дешевых материалов — плавикового шпата, серной кислоты и кварцевого песка (SiO2) — очень дешевы, но в малых масштабах гальванических цехов приготовление — электролита даже из дешевого сырья связано с серьезными затруднениями; в этих электролитах не всегда сталь хорошо сцепляется со свинцом из-за контактного вытеснения свинца железом — приходится прибегать к промежуточному меднению. Борофтористоводородные электролиты значительно дороже кремнефтористоводородных, но они отличаются стабильностью, в них получаются мелкокристаллические, хорошо сцепленные осадки непосредственно на стали. Для большей устойчивости борофтористоводородной кислоты в электролит вводят определенный избыток борной кислоты по сравнению с тем, который требуется при взаимодействии с фтористоводородной кислотой для образования HBF4.

В фторборатных электролитах свинец находится в виде Pb(BF4)2. На практике получается, что в растворе с нормальной концентрацией HBF4 содержание свинца соответствует примерно 1,2-н, т. е. больше, чем в РЬ (BF4)2. Это является, по-видимому, результатом образования растворимой гидрооокиси фторбората.

При взаимодействии слабых фтористоводородной и борной кислот получается сильная борофтористоводородная кислота по реакции 4HF+H3BO3=HBF4+3H2O. Фторборатные электролиты содержат в свободном виде борофтористоводородную кислоту (кроме того количества, которое необходимо для образования соответствующей соли) и борную кислоту. Избыток свободной борофтористоводородной кислоты увеличивает электропроводность, что позволяет повышать плотность тока и благоприятно сказывается на структуре, возможно благодаря уменьшению концентрации ионов свинца в электролите (табл. 30). Избыток борной кислоты такого эффекта не дает, но способствует устойчивости электролита.

Составы фторборатных свинцовых электролитов приведены в табл. 31.

Режим электролиза, в частности плотность тока, выбирают в зависимости от необходимой толщины покрытия. Для более тонких слоев порядка 25 мкм рекомендуется более разбавленный электролит. Для барабанов, или нанесения более толстых покрытий на подвесках выбирают более концентрированный электролит и поддерживают более высокую плотность тока.

Температуру поддерживают в пределах 25—40° С и, если необходимо, охлаждают электролит; плотность тока в ванне № 1 (для тонких слоев) поддерживают в пределах 0,5—5 А/дм 2 ; в ванне № 2 (для толстых слоев) 0,5—7 А/дм 2 . Выход металла по току как на аноде, так и на катоде 100%, анодная плотность тока 1 — 3 А/дм 2 .

Источник