Связанная вода

Связанную воду, в свою очередь, делят на химически и физически связанную.

Химически связанная вода входит в состав некоторых минералов и включает конституционную и кристаллизационную воду (и ту и другую называют также кристаллогидратной). Эта вода входит в состав твёрдой фазы почв и не является самостоятельной физической фазой. Она не передвигается в почве и не имеет свойств растворителя. Конституционная вода представлена группой ОН в таких соединениях как Fe(OH)3, Al(OH)3, а также в ОН-группой в органических соединениях. Кристаллизационная вода представлена молекулами Н2О в кристаллогидратах, например в гипсе: CaSO4·2H2O, мирабилите: Na2SO4·2H2O. Химически связанную воду можно удалить лишь путем нагревания, а некоторые формы (конституционную воду) – только прокаливанием минералов. В результате удаления химически связанной воды свойства минералов изменяются настолько, что можно говорить о переходе их в иное соединение.

Физически связанную (или сорбированную) воду почва удерживает силами поверхностной энергии. Поскольку величина поверхностной энергии возрастает с увеличением общей суммарной поверхности частиц, то содержание физически связанной воды зависит от размера частиц, слагающих почву. Частицы крупнее 2 мм в диаметре не содержат физически связанную воду; этой способностью обладают лишь частицы, имеющие диаметр 9 Па. Находясь под столь большим давлением, молекулы прочносвязанной воды сильно сближены, что меняет многие свойства воды. Она приобретает некоторые качества твердого тела: её плотность достигает 1,5 – 1,8 г/см 3 ; она не растворяет электролиты; на не замерзает; неё более высокая вязкость, чем у обычной воды и она не доступна растениям. Количество водяного пара, сорбированного почвой зависит от влажности воздуха. Максимальной гигроскопической водой (МГ) считают предельное количество воды, которое может быть поглощено почвой из парообразного состояния при относительной влажности воздуха 94 – 98%, при этом толщина сорбированной плёнки достигает 3–4 слоев молекул воды. В почвах минеральных МГ колеблется в пределах 0,5 – 1%, в слабо гумусированных песках и супесях – до 15-16%, в сильно гумусированных суглинках, глинах и в торфах может достигать 30-50%.

Гигроскопическая влага не способна передвигаться (рис. 2 ). Для растений она недоступна, полностью удаляется при высушивании почвы в течение нескольких часов при температуре 100–105 °С.

Рыхлосвязанная (или плёночная) вода – это вода, удерживаемая в почве сорбционными силами сверх МГ. Почва удерживает её с меньшей силой и ее свойства не так резко отличаются от обычных свойств воды. Тем не менее, сила притяжения еще достаточно велика, и обеспечивает давление порядка (10÷14)·10 5 Па. Рыхлосвязанная вода также распределена в виде плёнки, однако толщина её может достигать несколько десятков или сотен эффективных диаметров молекул воды. Рыхлосвязанная вода занимает по своим свойствам промежуточное положение между гигроскопической и свободной водой. Она может передвигаться от почвенных частиц с более толстыми водяными плёнками к частицам, у которых она тоньше со скоростью несколько сантиметров в год. Её количество также зависит от типа почв (в песчаных– 3-5%, в глинистых может достигать 30-35%). Периферические молекулы воды в рыхлом слое доступны растениям.

Рисунок 2. Схема строения гигроскопической влаги по данным различных авторов (а) — по Лебедеву , (б) — по Цункеру, (в) — по Кюну.

Свободная вода. Свободная вода – это вода, которая содержится в почве сверх рыхлосвязанной и не связана сорбционными силами с почвенными частицами. У молекул свободной воды нет строгой ориентировки относительно частиц почвы. Различают две формы свободной воды в почве – капиллярную и гравитационную.

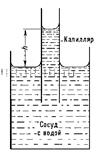

Капиллярная вода удерживается в почвенных порах малого диаметра – капиллярах, под воздействием капиллярных или менисковых сил.

Возникновение этих сил обусловлено следующими явлениями. Состояние поверхностного слоя жидкости по своим свойствам отличается от ее внутреннего состояния. Если на каждую молекулу воды внутри жидкости равномерно действуют силы притяжения и отталкивания со стороны окружающих молекул, то молекулы, находящиеся в поверхностном слое жидкости, испытывают одностороннее, направленное вниз притяжение только со стороны молекул, лежащих ниже поверхности раздела вода — воздух. Силы, действующие вне жидкости, относительно малы и ими можно пренебречь. Таким образом, поверхностные молекулы жидкости находятся под действием сил, стремящихся втянуть их внутрь жидкости. По этой причине поверхность любой жидкости стремится к сокращению. Наличие у поверхностных молекул жидкости, ненасыщенных, неиспользованных сил сцепления является источником избыточной поверхностной энергии, которая также стремится к уменьшению. Это влечет за собой образование на поверхности жидкости как бы пленки, которая обладает поверхностным натяжением, или поверхностным давлением (давлением Лапласа), которое представляет собой разницу между атмосферным давлением и давлением внутри жидкости (рис. 4)

Рисунок 4. Поверхностное натяжение

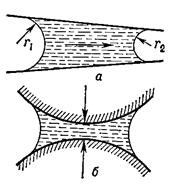

Значение поверхностного натяжения зависит от формы поверхности жидкости и радиуса капилляра. Поверхностное давление, развивающееся под плоской поверхностью жидкости, называется нормальным. Для воды оно равно 1,07·10 9 Па. Давление уменьшается, если поверхность жидкости вогнутая (рис. 5), и увеличивается, в случае поверхности выпуклой.

Искривление поверхности жидкости ведёт к появлению в ней дополнительного капиллярного давления Δp. Величина этого давления связана со средним радиусом кривизны R поверхности уравнением Лапласа:

где (σ12 – поверхностное натяжение жидкости на границе двух сред, для воды оно составляет 75,6·10 -3 Н/м при 0 о С); p1 и p2– давления в жидкости 1 и контактирующей с ней среде 2.

Рисунок 5. Проявление капиллярных сил.

Чем меньше диаметр поры, тем больше капиллярное давление и жидкость может выше подняться. В почвах менисковые (капиллярные) силы начинают проявляться при диаметре пор менее 8 мм, но особенно велика их сила в порах с диаметром 100 – 3 мкм. Система пор в почве очень сложна, и поры имеют различные диаметры, поэтому образуются мениски с различными радиусами кривизны, которые обеспечивают различное поверхностное давление. С этим давлением связывают способность почв удерживать определенное количество влаги и подъем воды в капиллярных порах.

В зависимости от характера увлажнения почвы различают капиллярно-подвешенную, капиллярно-посаженную и капиллярно-подпертую и воду.

Капиллярно-подвешенная вода заполняет капиллярные поры при увлажнении почвы сверху (пори дожде, поливе). При этом под увлажненным слоем находится сухой слой почвы. Вода увлажненного слоя как бы «зависает» над сухим слоем почвы. В природных условиях в распределении капиллярно-подвешенной воды по профилю почв всегда наблюдается постепенное уменьшение влажности с глубиной. Подвешенная вода удерживается в почвах достаточно прочно, но до определенного предела, обусловленного разностью давлений, создаваемой в менисках верхней и нижней поверхностей водного слоя. Если этот предел разницы давлений превышен, начинается стекание воды. Капиллярно-подвешенная вода может передвигаться как в нисходящем направлении, так и вверх, в направлении испаряющейся поверхности. Это движение прекращается, когда капилляры из-за недостатка воды разрываются. Влажность, при которой это происходит, называется влажностью разрыва капилляров (ВРК). При активном восходящем движении воды в почвах близ поверхности происходит накопление веществ, содержащихся в растворенном виде в почвенном растворе. Засоление почв в поверхностных горизонтах обязано во многом данному явлению. Происходит это в том случае, если в почвах в пределах промачиваемого с поверхности имеется горизонт скопления легкорастворимых солей или если полив почв осуществляется минерализованными водами.

В суглинистых почвах количество капиллярно-подвешенной воды и глубина промачивания почвы за счет этой формы воды могут достигать значительных величин.

Одной из разновидностей капиллярно-подвешенной воды, встречающейся главным образом в песчаных почвах, является вода стыковая капиллярно-подвешенная (рис. 20). Возникновение ее в почвах легкого механического состава обязано тому, что в этих почвах преобладают поры, размер которых превышает размер капилляров. В данном случае вода присутствует в почвах в виде разобщенных скоплений в местах соприкосновения – стыка – твердых частиц в форме двояковогнутых линз («манжеты»), удерживаемых капиллярными силами (рис. 6).

Рисунок 6. Стыковая капиллярно-подвешенная вода.

Капиллярно-подпертая вода образуется при подъеме ее снизу вверх по капиллярам от грунтовых вод, или верховодки. Слой почвы или грунта, содержащий капиллярно-подпертую воду непосредственно над водоносным горизонтом называют капиллярной каймой. Капиллярно-подпертая вода встречается в почвенно-грунтовой толще любого гранулометрического состава. В почвах тяжелого механического состава она обычно от 2 до 6 м, в песчаных почвах от 0,4 до 0,6 м. Чем выше к поверхности почвенного профиля, тем меньше содержание капиллярно-подпертой воды в кайме. Мощность капиллярной каймы при равновесном состоянии воды в ней характеризует водоподъемную способность почвы.

Подперто-подвешенная капиллярная водаобразуется в слоистой почвенно-грунтовой толще, в мелкозернистом слое при подстилании его слоем более крупнозернистым, над границей смены этих слоев. В слоистой толще из-за изменения размеров капилляров на поверхности раздела тонко- и грубодисперсных горизонтов возникают дополнительные нижние мениски, что способствует удержанию некоторого количества капиллярной воды, которая как бы «посажена» на эти мениски.

Поэтому в слоистой толще распределение капиллярной воды имеет свои особенности. Так, на границе слоев различного гранулометрического состава наблюдается повышение влажности, в то время как в однородных почвах влажность равномерно убывает либо вниз по профилю (при капиллярно-подвешенной воде), либо вверх по профилю (при капиллярно-подпертой воде). Влажность слоистой почвенно-грунтовой толщи при прочих равных условиях всегда выше влажности толщи однородной.

Капиллярная вода по физическому состоянию жидкая. Она очень подвижна, способна обеспечить восполнение запасов воды в поверхностном горизонте почвы при интенсивном потреблении ее растениями или при испарении, свободно растворяет вещества и перемещает растворимые соли, коллоиды, тонкие суспензии.

Гравитационная вода – это свободная вода, которая не удерживается сорбционными силами и капиллярами и передвигается вниз под воздействием силы тяжести.

Для нее характерны жидкое состояние, высокая растворяющая способность и возможность переносить в растворенном состоянии соли, коллоидные растворы и тонкие суспензии. Гравитационную воду делят на просачивающуюся гравитационную и воду водоносных горизонтов (подпертая гравитационная вода).

Просачивающаяся гравитационная вода передвигается по порам и трещинам почвы сверху вниз. Появление ее связано с накоплением в почве воды, превышающей удерживающую силу менисков в капиллярах. Гравитационная вода не только вызывает вынос или горизонтальную миграцию химических элементов, но и может обусловливать недостаток кислорода в почве.

Вода водоносных горизонтов – это грунтовые, почвенно-грунтовые и почвенные воды (почвенная верховодка), насыщающие почвенно-грунтовую толщу до состояния, когда все поры и промежутки в почве заполнены водой (за исключением пор с защемленным воздухом). Эти воды могут быть либо застойными, либо стекающими в направлении уклона водоупорного горизонта. Удерживаются они в почве и грунте вследствие малой водопроницаемости подстилающих грунтов.

Присутствие значительных количеств свободной гравитационной воды в почве – явление неблагоприятное, свидетельствующее о временном или постоянном избыточном увлажнении, что способствует созданию в почвах анаэробной обстановки и развитию глеевого процесса.

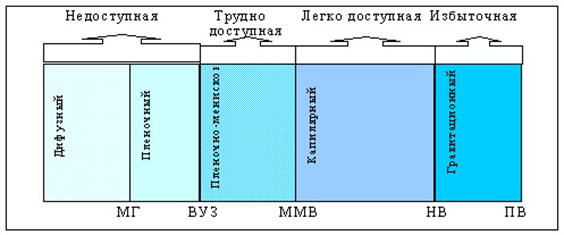

Дифференцируя содержащуюся в почве воду на различные формы необходимо осознавать, что это разделение весьма условно, поскольку вода находится под влиянием нескольких сил одновременно (рис. 7). Доступность различных форм воды для растений представлена на рис. 8

Рисунок 6. Формы воды в почве. 1 – частица почвы; 2 – гравитационная вода; 3 – гигроскопическая вода; 4 – почвенный воздух; 5 – плёночная вода; 6 – зона открытой капиллярной воды; 7– 8зона капиллярной воды; 9 – уровень грунтовых вод; 10 – грунтовые воды.

Рисунок 8. Доступность для растений различных форм воды

Источник

II. Физически связанная вода: 1) прочносвязанная (гигроскопическая) вода; 2) слабосвязанная (пленочная) вода.

III. Свободная вода: 1) капиллярная вода; 2) гравитационная вода.

IV. Вода в твердом состоянии.

V. Кристаллизационная вода и химически связанная вода.

Вода в форме пара содержится в воздухе, заполняющем пустоты и трещины горных пород, свободные от жидкой воды. Парообразная вода находится в динамическом равновесии с другими видами воды и с парами атмосферы. Прочносвязанная вода образуется непосредственно на поверхности частиц горных пород в результате процессов адсорбции молекул воды из паров и прочно удерживается под влиянием электрокинетических и межмолекулярных сил. Вследствие этого она и получила название прочносвязанной или гигроскопической. Содержание прочносвязанной воды зависит от состава, структуры и степени дисперсности минеральных частиц. Особенно много физически связанной воды содержится в тонкодисперсных глинистых породах. Слабосвязанная вода имеет меньший уровень энергетической связи. Она образует на поверхности частиц как бы вторую пленку поверх прочносвязанной и может передвигаться от участков с большей толщиной пленки к участкам, где толщина меньше. Пленка удерживается молекулярными силами, возникающими между молекулами прочносвязанной воды и молекулами воды вновь образующейся пленки. По мере роста толщины пленки действие молекулярных связей уменьшается. Внешние слои слабосвязанной воды доступны для питания растений и могут служить средой развития микроорганизмов. Суммарное содержание прочно- и слабосвязанной воды образует максимальную молекулярную влагоемкость, которая изменяется в зависимости от состава пород (в %): для песков 5-7; супесей — 9-19; суглинков- 15-23; глин — 25-40.

Капиллярная вода частично или полностью заполняет тонкие капиллярные поры и трещинки горных пород и удерживается в них силами поверхностного натяжения (капиллярных менисков). Она подразделяется на капиллярно-разобщенную, капиллярно-подвешенную и капиллярно-поднятую. Капиллярно-разобщенная вода называется также водой углов пор или стыковой водой. Она обычно образуется преимущественно в местах сопряжения частиц породы и суженных угловых участков пор, где прочно удерживается капиллярными силами (капиллярно-неподвижное состояние). Другие виды капиллярной воды способны передвигаться и передавать гидростатическое давление. Капиллярно-подвешенная вода образуется в верхней части зоны аэрации (рис. 7.3), в тонких порах и трещинках почв и песчано-глинистых пород за счет инфильтрации атмосферных осадков при влажности пород выше максимальной молекулярной влагоемкоемкости. Капиллярно-подвешенная вода не доходит до уровня подземных вод. Она доступна для растений, но в засушливые годы при длительном испарении может расходоваться почти до полного исчезновения. Капиллярно-поднятая вода располагается над уровнем первого от поверхности водоносного горизонта (грунтовых вод), где она образует так называемую капиллярную кайму. Мощность ее различна и зависит от состава горных пород; она минимальна в крупнообломочных породах (до 2-30-35 см), максимальна в суглинках и глинах (до первых метров). Количество воды в породе, соответствующее полному насыщению всех капиллярных пор, называют капиллярной влагоемкостью.

Гравитационная (свободная) вода образуется в породах при полном насыщении всех пор и трещин водой, что соответствует полной влагоемкости. В этих условиях вода движется под воздействием силы тяжести и напорного градиента в направлении к рекам, морям и другим областям разгрузки (см. рис. 7.3). К гравитационной воде относят также инфильтрационную воду зоны аэрации, появляющуюся периодически во время снеготаяния, после выпадения дождей и идущую на пополнение подземных вод.

Вода в твердом состоянии находится в горных породах или в виде отдельных кристаллов, или в виде линз и прослоев чистого льда. Она образуется при сезонном промерзании водонасыщенных горных пород, но особенно широко развита в областях распространения многолетнемерзлых горных пород (в Сибири, Канаде и других районах).

Кристаллизационная вода свойственна ряду минералов, где она входит в их кристаллическую решетку. Из таких минералов можно назвать мирабилит Na2SO4 . 10H2O с содержанием кристаллизационной воды до 55,9%, бишофит MgCl2 . 6Н2О — до 53,2%, гипс CaSO4 . 2Н2O- до 20,9% и др. Кристаллизационная вода в ряде случаев может быть выделена при высоких температурах. При этом в процессе нагревания могут образовываться промежуточные соединения с меньшим содержанием воды, что видно из рассмотрения превращения гипса в ангидрит:

CaS)O4 . 2H2O

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

По условиям образования выделяются несколько типов подземных вод: 1) инфильтрационные; 2) конденсационные; 3) седиментогенные; 4) магматогенные, или ювенильные; 5) метаморфогенные, или возрожденные.

Инфильтрационные подземные воды образуются из наземных вод атмосферного происхождения. Одним из главных видов питания их является инфильтрация, или просачивание в глубь Земли дождевых и талых атмосферных осадков. В ряде случаев в питании подземных вод принимают участие воды, фильтрующиеся из рек, озер, водохранилищ и из каналов.

Конденсационные воды образуются в результате конденсации водяных паров воздуха в порах и трещинах горных пород. Этот процесс объясняется разностью упругости водяных паров, находящихся в различных зонах аэрации, и взаимосвязанных с ними водяных паров атмосферного воздуха. Конденсация водяных паров имеет существенное значение для пустынных районов с малым количеством атмосферных осадков, где периодически возникают небольшие тонкие линзы пресных конденсационных вод, налегающих на соленые воды.

Седиментогенные подземные воды (лат. «седиментум» — осадок)- это высокоминерализованные (соленые) подземные воды в глубоких слоях осадочных горных пород. Происхождение таких вод, большинство исследователей связывают с захоронением вод морского генезиса, сильно измененных под влиянием давления и температуры. Они могут быть образованы одновременно с морским осадконакоплением, в этом случае их называют сингенетическими. Другой вариант их происхождения может быть связан с проникновением вод морских бассейнов в ранее сформированные породы, также в последующем захороненные новыми отложениями. Такие воды называют эпигенетическими (греч. «эпи»-на, после). Седиментогенные воды нередко называют «погребенными», или реликтовыми (лат. «реликтуc» — остаточный). Ряд исследователей (Н. Б. Вассоевич и др.) отводят существенную роль в формировании глубинных пластовых вод так называемым элизионным процессам (лат. «элизио» — выжимание), т. е. выжиманию под влиянием давления и температуры из иловых морских осадков седиментогенных вод в водопроницаемые песчаные и другие слои. Такие воды называются перемещенными.

Магматогенные подземные воды , образующиеся непосредственно из магмы, Э. Зюссом (1902) были названы ювенильными (лат. «ювенилис» — юный). Поступление таких вод происходит, с одной стороны, при извержении вулканов, с другой — из магматических тел, расположенных на глубине, в которых первоначально может содержаться до 7-10% воды. В процессе кристаллизации магмы и образования магматических пород вода отжимается, по разломам и тектоническим трещинам поднимается вверх, поступает в земную кору и местами выходит на поверхность. Количество магматогенных вод незначительно. К тому же они поступают на поверхность уже в смешанном виде, так как на своем пути пересекают различные горизонты подземных вод иного генезиса.

Метаморфогенные подземные воды (возрожденные, или дегидратационные) образуются при метаморфизме минеральных масс, содержащих кристаллизационную воду или газово-жидкие включения. Под влиянием температуры и давления происходят процессы дегидратации. Если они протекают длительно, то приводят к образованию капельножидкой воды, вступающей в общий геологический круговорот подземных вод.

Из рассмотренных генетических типов воды наиболее важное значение имеют инфильтрационные воды и в какой-то мере седиментогенные. Остальные разновидности представляют собой в большинстве случаев смешанные воды, доля которых в общем балансе подземных вод, по-видимому, невелика.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

В современной гидрогеологической литературе имеется несколько классификаций подземных вод. Многие исследователи в качестве основного признака используют принадлежность разных видов подземных вод к конкретным зонам: 1) зоне аэрации и 2) зоне насыщения. В зоне аэрации можно выделить почвенные воды и верховодку.

Почвенные воды распространены в почвенном слое близ поверхности Земли. Их формирование связано с процессами инфильтрации атмосферных осадков, снеготалых вод и конденсации атмосферной влаги. Вид и состояние почвенных вод определяют три основных фактора: общая увлажненность почвы, мощность зоны аэрации и структурно-текстурные особенности почвы. На участках, где мощность зоны аэрации большая, а грунтовые воды находятся глубоко, в почвенном слое при растущем увлажнении образуются подвешенные капиллярные воды, заполняющие межзерновые пространства пород. Толщина такого слоя капиллярно-подвешенных вод составляет обычно десятки сантиметров. В случае неглубокого залегания грунтовых вод возможно питание почв снизу за счет капиллярно-поднятой воды.

Верховодка образуется в зоне аэрации, когда инфильтрующаяся вода встречает на своем пути линзы водонепроницаемых пород. Это могут быть линзы глин среди песчаных отложений речных террас или суглинков в водопроницаемых водно-ледниковых отложениях и др. Подземные воды верховодки обычно образуются на сравнительно небольшой глубине и имеют ограниченное по площади распространение (см. рис. 7.3). Мощность пород, насыщенных верховодкой, чаще всего бывает до 1 м, редко достигает 2-5 м. Наибольшая мощность отмечается весной в период интенсивного снеготаяния и осенью при обильном выпадении атмосферных осадков. В засушливые годы мощность и количество воды верховодки уменьшаются, а иногда она совсем иссякает. Продолжительность существования верховодки зависит также от размеров и мощности водоупорного ложа, влагоемкости пород и условий питания. Чем больше размеры и мощность водоупорной линзы и интенсивность питания, тем больше сроки существования верховодки.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник