- Куда текут, откуда вытекают и где заканчиваются реки?

- Где начинаются реки?

- Русло реки

- Куда текут реки и где заканчиваются?

- Одна из крупнейших рек России – Волга

- Направление течения

- Удивительные водные потоки

- Где берет свое начало исток реки Оби?

- Где находится: географическое расположение

- Первые изображения на картах

- Как добраться?

- Описание и характеристика

- Заключение

- Где находится река воде

- 1. Подземные воды

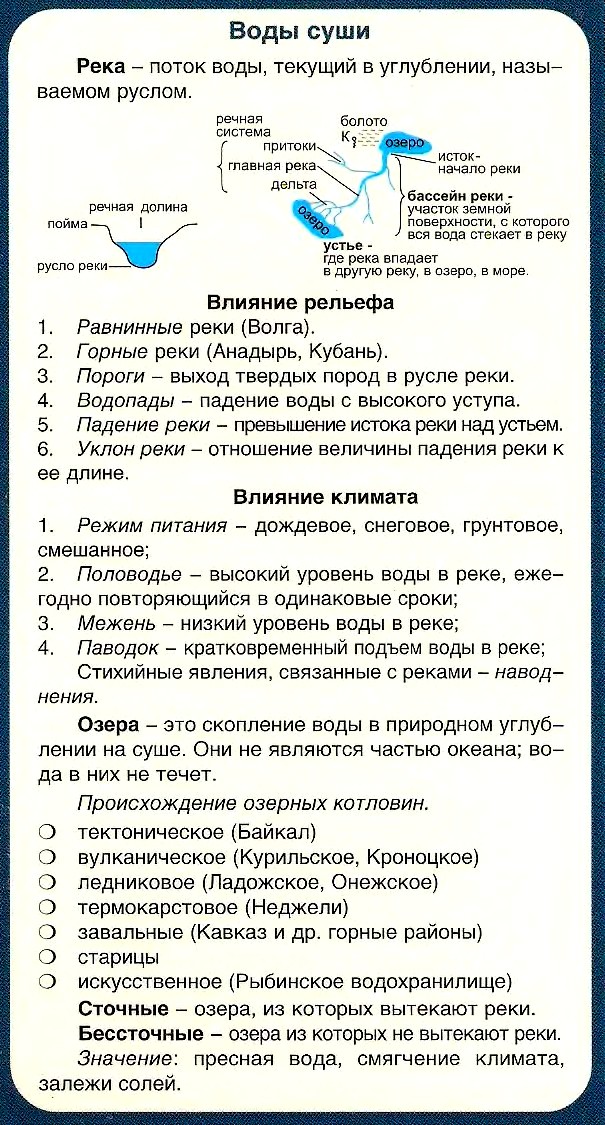

- 2. Реки

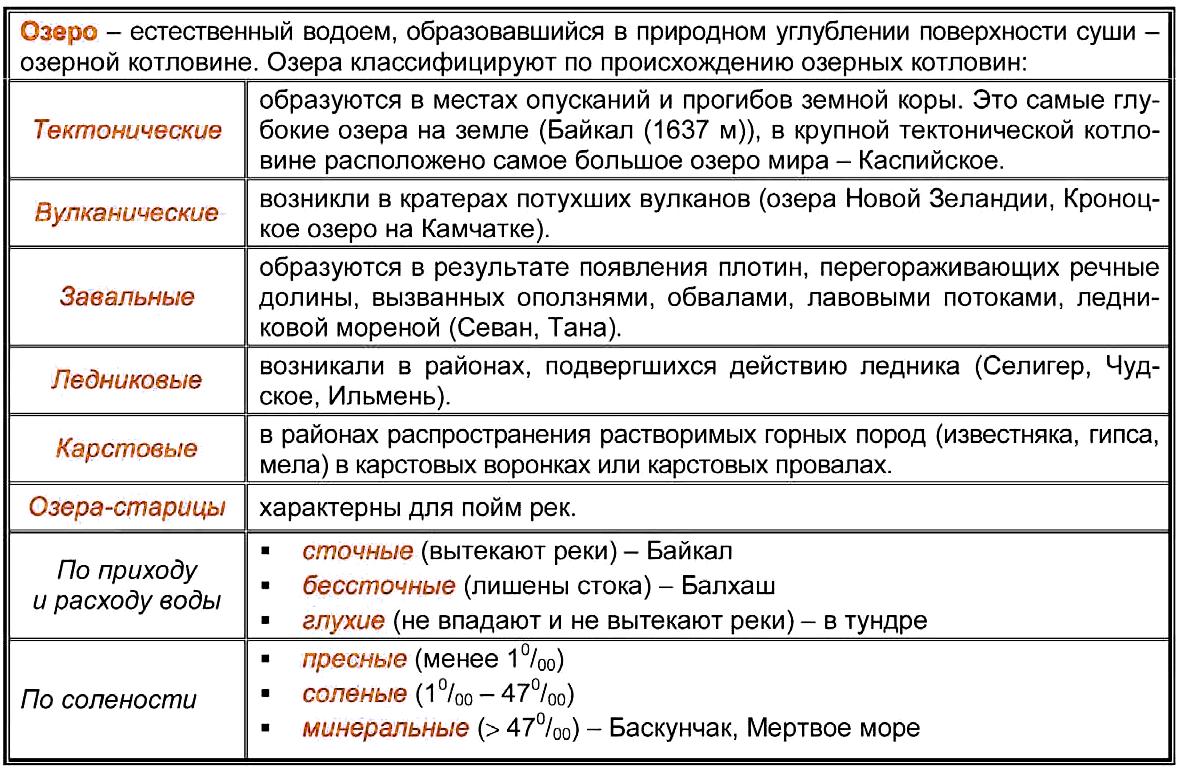

- 3. Озера

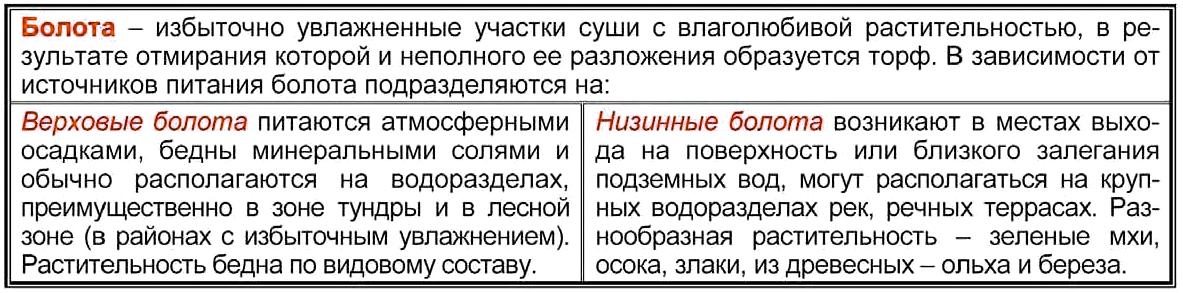

- 4. Болота

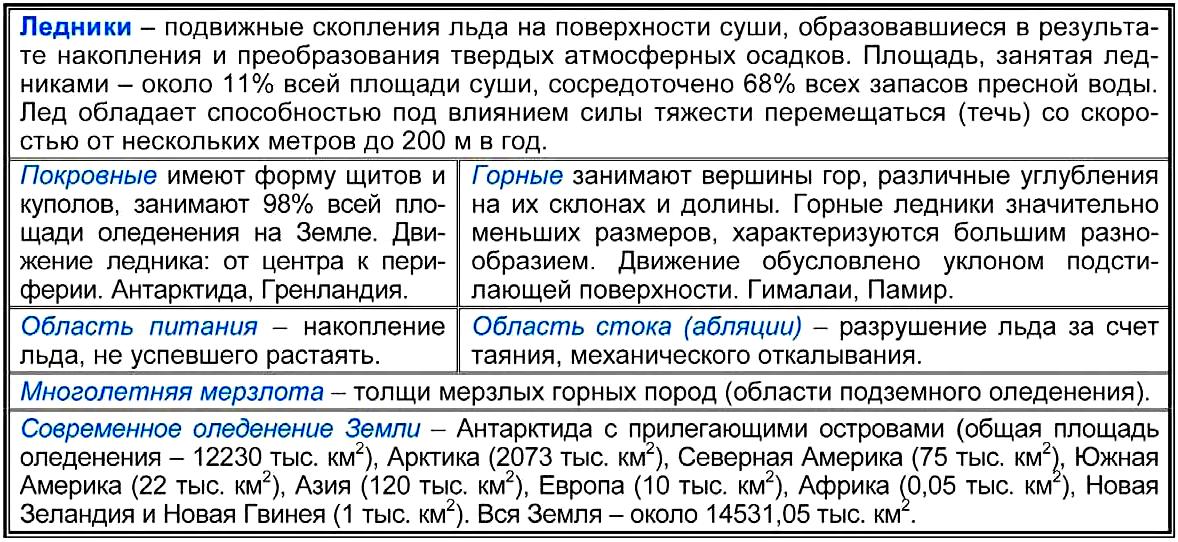

- 5. Ледники

- Мерзлота

Куда текут, откуда вытекают и где заканчиваются реки?

Реки, как вены на теле нашей планеты, снабжают землю важными питательными веществами. Люди во все времена, и по сей день, пытались осваивать земли и строить свои жилища, как можно ближе к рекам. Вода этих рек давала им драгоценный источник жизни, ее пили, в ней купались, орошали землю. В Древней Руси русла рек называли “дорогами божьими”

Зимой, как и летом человек нуждается в стратегическом назначении рек. По замерзшим рукавом рек купцы передвигались на санях, прямо по льду, а в теплое время рассекали водную гладь на торговых и других суднах. Пресная вода, которой реки снабжают землю, жизненно необходима природе, как человеку необходима кровь в жилах. Реки – важнейший источник пресной воды на планете Земля. Все мы догадываемся, что у каждой реки есть свое начало – исток.

Где начинаются реки?

Исток у каждой реки разный: какие-то начинаются с маленького подземного источника, ключа, некоторые берут свое начало с горных вершин, в результате таяния снежных шапок при потеплении, ну а третьи стартуют с огромного водопада наполненные уже на старте огромным количеством воды.

На самом деле, почти у каждой реки есть свой стартовый водосборный бассейн, наполняющийся за счет различных источников. В теплое время года он регулярно наполняется водой получившейся от таяния льда и снега, в результате реки становятся более полноводными, а иногда и вовсе выходят из своих берегов затапливая прибрежные окрестности. Такие разливы очень неприятны для населения прибрежных районов, ведь они могут полностью лишиться урожая и даже потерять жилище.

Русло реки

Руслом реки называют направление, маршрут протекания ее вод. Русло реки может быть широким, узким, прямым или извилистым, иметь крутой наклон или плавный спуск, одни имеют глубокое русло, другие едва ли покрывают водой свое дно. В реках и вокруг них образуется характерная флора и фауна схожая между собой, благодаря одному и тому же источнику питания, пресной воде.

Русла рек образуют внушительную водную сетку на поверхности земли. Только в России насчитывают более двух миллионов небольших рек и более ста крупных, по которым возможно даже плавание очень крупных кораблей.

Куда текут реки и где заканчиваются?

Из-за повышенного испарения влаги в жаркое время года, объем воды в реках значительно уменьшается, а мелкие речушки могут сильно сузить свое русло. Но после таяния льдов весной они снова наполнятся большим количеством воды, чтобы снова стремиться к месту где заканчивается река. Реки заканчиваются в разных местах, это могут быть другие реки, озера, моря и даже океаны. Эти водоемы всегда находятся очень низко, а реки текут с возвышенности и постепенно оказываются в конце своего пути.

Большинство российских рек текут и заканчивают свой путь в Северном Ледовитом океане и меньшая часть – к Атлантическому. Моря наполняются водами рек и принято считать, вода в них менее соленая в местах, где в них впадают реки. Реки, впадающие в моря, непременно вносят в состав воды свои изменения. Ведь в морях вода соленная, а все реки пресные, и обитатели живущие в морях за много лет эволюции научились адаптироваться к жизни в пресной воде.

Одна из крупнейших рек России – Волга

Волга одна из самых крупных рек Европы, протяженностью более 3500 километров. Где берет свое начало одна из самых живописных рек России, куда течет и где заканчивается? Она берет свое начало в Тверской области, проходя через множество извилистых маршрутов и делясь на большое количество рукавов, на своем пути пополняясь мелкими, которых около двухсот и крупными притоками, такими как река Ока и Кама, но в конце концов втекает в Каспийское море образуя огромную живописную дельту в Астраханской области.

Но не все реки впадают в такие гигантские озера и моря. Некоторые заканчивают свое “путешествие” в бессточных озерах.

Направление течения

Чтобы определить куда течет река нужно взять карту, найти нужную реку и взглянуть на направление стрелочек указанных прямо на русле реки. А если на карте не указано направление реки или вы оказались на природе, то узнать его можно внимательно присмотревшись к воде, перемещающейся относительно какого-нибудь ориентира.

Определить где левый берег реки, а где правый можно еще легче. Просто встаньте лицом в ту сторону, куда течет река, слева от вас будет левый берег, справа – правый.

Куда текут реки в Северном и Южном полушарии? Чаще всего их течения направлены в противоположные стороны, это определяется не только расположением экватора относительно реки, но в большей степени рельефом. Реки текут от более высокой местности к низинам. А закон всемирного тяготения заставляет перемещаться массу воды вниз от истока к устью.

Удивительные водные потоки

Вопросом откуда и куда текут реки люди задавались на заре человеческой истории, наблюдая удивительные природные явления и пытаясь понять и объяснить их они прибегали к объяснениям их божественного происхождения и вмешательству свыше. Особенно ввергали людей в ступор способные менять направление своего течения реки. По мере развития человечества и появления современных технологий, стало ясно, что такие водоемы и вправду существуют и этому даже есть объяснение.

Оказывается большое влияние на то, куда течь этим рекам имеют подземные грунтовые воды. И от их количества и сезонного уровня поток воды на поверхности может меняться. Понять окружающий мир бывает порой очень сложно, но все что происходит на планете – это отточенный механизм, сложившийся за миллионы лет. Мы наблюдаем лишь результат деяний природы, не всегда законченный и продолжающий свой изменчивый путь.

Но как и много лет назад, от того куда текут реки зависит многое в способе существования человека, ориентируясь на огромные потоки воды человеком были построены мощные энерговырабатывающие установки, которые в свою очередь питают электричеством наши с вами гаджеты. Вода дает нам не только возможность утолять жажду, но и вовсе жить. Без воды не зародилась бы жизнь на нашей планете. Поэтому людей так тянет изучить эту жидкость дарующую жизнь.

Источник

Где берет свое начало исток реки Оби?

Исток реки Обь, как и вся остальная часть водного потока, находятся в России. Моментом возникновения реки историками считается последнее оледенение — примерно 60 тыс. лет назад.

Исток находится чуть ниже г. Бийск. Обь интересна тем, что течет с юга на север, а не как большинство других российских рек — с севера на юг. За это русские художники, поэты и писатели часто называют ее “своенравной”.

Где находится: географическое расположение

На карте России река берет свое начало на слиянии двух других, менее крупных рек — Бии и Катуни, у подножья Алтайских гор (Алтайский край, Бийский р-н, п. Одинцовский посад).

Вся ее верхняя часть (так называемая Верхняя Обь) располагается преимущественно в горной местности. Направление течения необычное для российских рек — с юга на север, словно она течет наоборот. Сама Обь протекает по территории Западносибирского региона, пересекая по пути целый ряд различных ландшафтно-географических зон.

В каких горах начинается река Обь? Водосборные бассейны верхней части реки находятся на стыке Алтае-Саянской горной и Казахской складчатой физико-географической стран. Они тоже отличаются горным рельефом, довольно сложным орографическим описанием.

Р. Бия — правая составляющая, вытекает из о. Телецкое. Р. Катунь — левая составляющая, начинается на леднике близ Геблера Катунского хребта, у южного склона г. Белухи. Там, где сливаются две эти реки, на островной стрелке установлен «речной» указатель с креативной подписью: «Катунь+Бия = Обь», что является ориентиром для туристов.

Первые изображения на картах

Освоение Приобья русскими поселениями началось в начале 16 вв. Впервые его изобразили на карте Русского государства в 1542 году. Чуть более достоверно реку картографировали на таких документах: «Общий чертеж Сибири», «Чертёжная книга Сибири».

У истока проходили активно используемые торговые пути, а в 18 вв здесь располагалась очень удобная переправа. Эта переправа открывала в то время кратчайший путь в два соседних государства — Китай и Монголию. Теперь у истока стоит знаменитый Собор Александра Невского.

Как добраться?

Туристы сегодня имеют возможность попасть к истоку Оби двумя путями:

- Совершив водную прогулку по Бие на теплоходе.

- На автомобиле до с. Одинцовский посад к собору Александра Невского, или до с. Иконниково (такая поездка занимает около 30 минут).

Автор также называл исток Оби “Беловодьем”. Поговаривали также, что где-то здесь находится некое древнее святилище, где, согласно преданиям, спрятан древний идол — Золотая Баба, предмет поклонения.

Описание и характеристика

Мутность воды не стабильна, она заметно меняется от истока по течению реки. Но в самих верховьях этот показатель не превышает, в среднем, 150 г/м3.

Питание реки в районе Алтая, у самого ее истока, имеет смешанный тип и отличается от питания устья:

- снеговое — 40 % (основной источник питания),

- ледниковое — 22 %,

- дождевое — 19 %,

- грунтовое — 15 %.

Абсолютная высота истока — 160 метров над уровнем моря. Длина всего водного потока — 3650 км (от истока Катуни 4338 км, а от истока Иртыша 5410 км). Воды представляют особый интерес, в частности, как раз у истоков, из-за разницы показателей мутности рек, образующих Обь.

В истоке Обь — “полосатая”. Это обусловлено тем, что у р. Катуни и р. Бии воды заметно отличаются по цвету. Чуть ниже, подпитываясь притоками, река уже полностью выравнивает цвет воды.

Заключение

Две крупные реки алтайских гор, Бия и Катунь, сливаются в районе о. Иконникова, откуда и создают одну из самых больших сибирских рек — Обь. Площадь этой действительно большой реки больше целой Франции или приравнивается к шести Испаниям.

Исток р. Обь привлекает туристов со всего света и представляет интерес для исследователей. В этом месте, среди гор Алтайского края, смешиваются разноцветные воды.

Источник

Где находится река воде

На суше имеются пять типов скоплений воды : 1) подземные воды, 2) реки, 3) озера, 4) ледники, 5) болота. Вода также присутствует в почве.

1. Подземные воды

Это воды суши, находящиеся в верхней части земной коры (до глубины 12—16 км). Образуются в основном путем просачивания атмосферных осадков и накопления вод в порах, трещинах и пустотах горных пород. По отношению к воде различают водопроницаемые (песок, гравий), водонепроницаемые (глины, мерзлота) и растворимые (известняк, поваренная соль) породы.

По условиям залегания выделяют почвенные (залегают непосредственно у поверхности земли, в почве), грунтовые (залегают на первом водоупорном слое) и межпластовые (заключены между двумя водоупорными слоями) воды. Межпластовые воды питаются на участках, где нет верхнего водоупорного слоя; могут быть напорными, или артезианскими (если заполняют весь водоносный слой), и ненапорными. Естественные выходы подземных вод на поверхность — источники, могут быть холодными (до +20 °С), теплыми (+20—37 °С) и горячими (от +37 °С).

2. Реки

Река — естественный водный поток, текущий по одному и тому же месту постоянно или с перерывами.

! Подробнее о реках читайте в конспекте «Реки».

3. Озера

Озеро — замкнутое естественное углубление на суше, заполненное водой. Оно состоит из котловины и массы воды. Озера принято классифицировать по четырем признакам: происхождение озерных котловин; происхождение водной массы; водный режим; соленость. По происхождению котловины озера разделяются на восемь основных групп.

- Тектонические озерные котловины образуются в результате образования трещин, разломов и опусканий земной коры. Они отличаются большой глубиной и крутизной склонов (Байкал, Великие Североамериканские и Африканские озера, Виннипег, Большое Невольничье, Мертвое море, Чад, Эйр, Титикака и др.).

- Вулканические, которые образуются в кратерах вулканов или в понижениях лавовых полей (Курильское и Кроноцкое на Камчатке, многие озера о. Явы и Новой Зеландии).

- Ледниковые озерные котловины образуются в связи с деятельностью ледников (озера Финляндии, Карелии, Альп, Урала, Кавказа и др.).

- Карстовые озера, котловины которых возникали в результате провалов, просадок почвы и размыва горных пород. Растворение этих пород водой приводит к образованию глубоких, но незначительных по площади озерных котловин.

- Запрудные озера возникают в результате преграждения русла реки глыбами пород при обвалах в горах (о. Севан, Тана, многие озера Альп, Гималаев и других горных стран).

- Лиманные озера распространены на берегах морей — это прибрежные участки моря, обособившиеся от него посредством прибрежных кос.

- Озера-старицы — озера, возникшие в старых руслах рек.

- Остаточные озера появились на месте бывших морей.

Озера питаются за счет атмосферных осадков, подземных вод и стекающих в них поверхностных вод.

По водному режиму различают сточные и бессточные озера. Из сточных озер вытекает река (реки) – Байкал, Онежское, Онтарио, Виктория и др. Из бессточных озер не вытекает ни одна река – Каспийское, Мертвое, Чад и др. Бессточные озера, как правило, более минерализованы. В зависимости от степени солености воды озера бывают пресные и соленые.

По происхождению водной массы озера бывают двух типов:

- озера, водная масса которых имеет атмосферное происхождение (такие озера преобладают по количеству);

- реликтовые, или остаточные, – были когда-то частью Мирового океана (Каспийское озеро и др.)

Распространение озер зависит от климата, и следовательно географическое распространение озер в определенной степени носит зональный характер. Озера имеют большое значение: оказывают влияние на климат прилегающей территории (влажность и тепловой режим), регулируют сток вытекающих из них рек. Хозяйственное значение озер: используются как пути сообщения (меньше, чем реки), для рыболовства и отдыха, водоснабжения. Со дна озер добывают соли, лечебную грязь.

4. Болота

Болота – избыточно увлажненные участки суши, покрытые влаголюбивой растительностью и имеющие слой торфа не меньше 0,3 м. Вода в болотах находится в связанном состоянии. Болота образуются вследствие зарастания озер и заболачивания суши.

Низинные болота питаются грунтовыми или речными водами, относительно богатыми солями. Следовательно, там селится растительность, довольно требовательная к пищевым веществам (осока, хвощ, тростник, зеленый мох, береза, ольха).

Верховые болота питаются непосредственно атмосферными осадками. Располагаются на водоразделах. Для растительности характерен ограниченный видовой состав, т. к. не хватает минеральных солей (багульник, клюква, голубика, сфагновые мхи, сосна). Переходные болота занимают промежуточное положение. Низинные и верховые болота – это две стадии естественного развития болот. Низинное болото через промежуточный этап переходного болота постепенно превращается в верховое.

Главной причиной образования огромных болот является чрезмерная влажность климата в сочетании с высоким уровнем грунтовых вод вследствие близкого залегания к поверхности водоупорных пород и равнинного рельефа.

Распространение болот зависит и от климата, значит, тоже в определенной степени зонально. Больше всего болот в лесной зоне умеренного пояса и в зоне тундры. Большое количество осадков, малая испаряемость и водопроницаемость грунтов, равнинность, слабая расчлененность междуречий способствуют заболачиванию.

5. Ледники

Ледники – превращенная в лед вода суши атмосферного происхождения. Ледники постоянно движутся благодаря своей пластичности. Под действием силы тяжести скорость их движения достигает нескольких сотен метров в год. Движение замедляется или ускоряется в зависимости от количества осадков, потепления или похолодания климата, а в горах на движение ледников оказывают влияние тектонические подъемы.

Ледники образуются там, где в течение года выпадает больше снега, чем успевает растаять. В Антарктиде и Арктике такие условия создаются уже на уровне моря или чуть выше. В экваториальных и тропических широтах снег может накапливаться только на большой высоте (выше 4,5 км в экваториальных, 5—6 км в тропических). Поэтому высота снеговой линии там выше. Снеговая линия – граница, выше которой в горах сохраняется нетающий снег. Высота снеговой линии определяется температурой, которая связана с широтой местности и степенью континентальности ее климата, количеством твердых осадков.

Общая площадь ледников составляет 11% поверхности суши с объемом 30 млн. куб. км. Если бы все ледники растаяли, уровень Мирового океана поднялся бы на 66 м.

Покровные ледники покрывают земную поверхность независимо от форм рельефа в виде ледяных шапок и щитов, под которыми скрыты все неровности рельефа. Движение льда в них происходит от центра купола к окраинам по радиальным направлениям. Лед этих покровов имеет огромную мощность и производит большую разрушительную работу на своем ложе: он переносит обломочный материал, превращая его в морены. Примерами покровных ледников являются льды Антарктиды и Гренландии. От края этих покровных ледников постоянно откалываются огромные глыбы льда – айсберги. Айсберги могут существовать до 4—10 лет, пока не растают.

Горные ледники значительно меньше покровных по размеру. В горных ледниках движение льдов происходит по уклону долины. Они текут подобно рекам и опускаются ниже снеговой границы. При своем движении эти ледники углубляют долины.

Ледники – водохранилища пресной воды, созданные природой. Реки, начинающиеся в ледниках, питаются их талыми водами. Особенно это важно для засушливых районов.

Мерзлота

Многолетняя мерзлота. Под многолетней, или вечной, мерзлотой следует понимать толщи мерзлых горных пород, не оттаивающих в течение долгого времени – от нескольких лет до десятков и сотен тысяч лет. Вода в многолетних мерзлых породах находится в твердом состоянии, в виде ледяного цемента. Возникновение многолетней мерзлоты происходит в условиях очень низких температур зимы, малой высоты снежного покрова. Именно такие условия были в окраинных областях древних ледниковых покровов, а также в современных условиях в Сибири, где зимой мало снега и крайне низкие температуры. Причины распространения вечной мерзлоты могут объясняться как наследием ледникового периода, так и современными суровыми климатическими условиями. Вечная мерзлота нигде так широко не распространена, как в пределах России. Особо выделяется территория сплошной многолетней мерзлоты с мощностью слоя до 600—800 м. На этой территории самые низкие зимние температуры (например, устье Вилюя).

Многолетняя мерзлота оказывает влияние на формирование природно-территориальных комплексов. Она способствует развитию термокарстовых процессов, возникновению бугров пучения, наледей, влияет на величину и распределение по сезонам подземного и поверхностного стока, почвенно- растительного покрова. При разработке полезных ископаемых, эксплуатации подземных вод, постройке зданий, мостов, дорог, плотин, проведении сельскохозяйственных работ необходимо изучать мерзлые грунты.

Конспект урока «Воды суши». Следующая тема: «Реки»

Источник