Почему кактусы не высыхают

Но в жару много воды теряется, и весь запас влаги может просто высохнуть. Вообще транспирация (так называется испарение воды растением) — необычайно важный процесс. Листья, испаряющие влагу, играют роль насоса: они создают всасывающую силу, которая заставляет воду с растворёнными веществами подниматься по корням и сосудам. Однако, если растению выпало жить в условиях постоянной жары и засухи, испарение лучше как-то затормозить. Для этого можно избавиться от листьев, тем самым уменьшив испаряющую поверхность. Кактусы так и сделали: их листья превратились в колючки, а фотосинтетическую функцию листьев взял на себя стебель. Можно усовершенствовать собственную «кожу»: снабдить клетки внешнего слоя (эпидермиса) волосками и толстой восковой кутикулой. Через восковой слой воде труднее пробиться наружу, волоски же ослабляют воздушные потоки непосредственно вблизи поверхности стебля, что тоже уменьшает влагопотерю. Но у кактусов есть ещё одна хитроумная уловка, которая связана с их способом фотосинтеза и которая тоже позволяет сохранять воду, невзирая на постоянную жару и засуху вокруг.

Фотосинтезом называют процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды с использованием энергии солнечного света. Сначала энергия светового фотона с помощью сложных светособирающих молекул и молекулярных комплексов, в состав которых входит хлорофилл, сохраняется в специальных химических соединениях (именно на этом этапе нужна вода, из которой в качестве побочного продукта получается кислород), а потом с её помощью клетка синтезирует органические вещества. У фотосинтеза есть довольно интересные разновидности: например, некоторые бактерии способны осуществлять аноксигенный фотосинтез, при котором кислород не образуется. «Обычный» оксигенный фотосинтез присущ растениям, водорослям и цианобактериям.

Итак, растительной клетке, чтобы сделать молекулу глюкозы, нужны свет, вода и углекислый газ. Вода поступает из-под земли через корни и систему сосудов, углекислый газ — из воздуха. Но у растения нет ни рта, ни лёгких, чтобы вдыхать СО2. Газообмен с окружающей средой осуществляется через устьица — особые поры в поверхности листьев и стеблей, окружённые замыкающими клетками.

Устьица вносят довольно существенный вклад в испарение воды, и в жару их следовало бы держать всё время закрытыми. Но как тогда получать углекислый газ для фотосинтеза? Причём это не единственная проблема, связанная с фотосинтезом в жарком климате. Главнейший фотосинтетический фермент под названием «рибулозобисфосфаткарбоксилаза» (или РуБисКО), задача которого — присоединять углерод из углекислого газа к растущей молекуле сахара, при высокой температуре начинает работать в обратную сторону, то есть расщеплять полусинтезированный сахар. В таком случае клетке приходится возвращаться назад и заново повторять уже сделанную работу, естественно, с лишними тратами энергии. Поэтому эффективность фотосинтеза при повышении температуры сильно падает. Этого можно избежать, если поднять в листе концентрацию СО2 — тогда фермент при избытке углекислого сырья будет синтезировать углеводы. Но как это сделать?

Кактусы поступают так: они открывают устьица ночью и поглощают углекислый газ, но в производство глюкозы его не запускают — света-то нет. СО2 откладывается про запас в специальных мембранных пузырьках-вакуолях внутри клетки. Хранится он здесь не в чистом виде, а присоединённым к молекуле-посреднику, которая потом выдерживает ещё несколько превращений. В результате получается яблочная кислота. Но вот наступает день, и яблочная кислота отправляется из вакуоли в цитоплазму, где от неё отщепляется СО2, — теперь он может вступить в цикл фотосинтетических реакций, работающих от света. Растению уже не нужно открывать устьица, ведь можно использовать углекислый газ, запасённый за ночь, а значит, сильно сэкономить на испарении воды. Кроме того, соотношение СО2 и О2 за счёт запасов смещается в пользу первого, следовательно, фотосинтетические ферменты будут работать в сторону присоединения атомов углерода к растущей молекуле сахара, а не расщеплять её кислородом.

Такой тип фотосинтеза, когда фиксация СО2 и его использование в фотосинтетических реакциях разделены во времени, называется CAM-фотосинтезом. CAM расшифровывается как Crassu-laceae acid metabolism: здесь acid — кислота, в которую превращается запасённый углекислый газ, а Crassula-ceae, или толстянковые, — название семейства растений, у которых впервые обнаружили такой путь метаболизма. Но толстянки и кактусовые не единственные, кто его использует. CAM-фотосинтез нашли у ананаса и других представителей бромелиевых, у некоторых тыквенных, перечных, гераниевых и ряда других семейств, всего примерно у 9000 видов. Обычно это растения, которым приходится жить в жарком и сухом климате. Но не только: CAM-фотосинтез используют также и виды, живущие в воде, например полушники, стрелолисты и некоторые другие. Никакого противоречия тут нет: вод-ным растениям приходится решать ту же проблему, что и тем, которые вынуждены терпеть жару. Хотя в воде может быть довольно много растворённого СО2, диффундирует он в ней намного медленнее, чем в воздухе, так что рядом с растением, активно поглощающим углекислый газ, его будет хронически не хватать. Выход — собирать СО2 не только днём, но и ночью, а поскольку ночью фотосинтезировать нельзя, то захваченный углекислый газ нужно запасать. А фотосинтез CAM-типа как раз и позволяет делать «углекислые» запасы.

Напоследок снова вернёмся к жаровыносливым растениям. CAM-механизм позволяет максимально экономить воду, но, если оценивать количество готового продукта и энергию, потраченную на него, он менее эффективен, чем другие виды фотосинтеза. Так что некоторые CAM-виды используют его только по мере необходимости. Но кроме него существует ещё одна разновидность фотосинтеза, позволяющая днём держать бoльшую долю устьиц закрытыми. В этом случае фотосинтетические реакции происходят в глубинных клетках листа, окружающих жилки-сосуды. Клетки, лежащие ближе к поверхности, во-первых, с помощью энергии света производят топливо для синтеза углеводов, во-вторых, ловят углекислый газ и присоединяют его к молекуле-посреднику. Образовавшаяся в результате кислота и энергетические молекулы сразу отправляются в глубь листа, где СО2 отсоединяется от кислоты-переносчика и вступает в синтетический цикл. Такой путь называется С4-фотосинтезом, и он, как видим, похож на CAM, только здесь фиксация углекислого газа и его использование в синтезе разделены не во времени, между ночью и днём, а в пространстве, между разными клетками.

Смысл С4-фотосинтеза в том, чтобы переправить СО2 во внутренние ткани листа, где концентрация кислорода невелика. Мы помним, что при повышении температуры фермент РуБисКО всё сильнее начинает работать в обратную сторону, то есть расщеплять с помощью кислорода промежуточные продукты фотосинтеза. Но если кислорода мало, фермент будет работать в правильном синтетическом направлении. С другой стороны, С4-путь позволяет сократить испарения воды через устьица: в самое жаркое время дня растение может использовать накопленный углекислый газ, запасы которого образовались благодаря пространственному разделению разных блоков реакций; сами же устьица на время можно и закрыть. Экономия воды здесь не так велика, как при CAM-способе, но зато продуктивность фотосинтеза получается выше, так что неудивительно, что С4-схему используют около 7600 видов растений, среди которых множество злаков, в том числе кукуруза, сорго, просо и сахарный тростник.

Источник

Кактусы и другие растения, запасающие воду

Для жизни всех растений необходима вода. Ее недостаток — настоящее бедствие для жителей засушливых мест. Поэтому многие растения тщательно собирают воду. Это и подземная вода, и роса, и редкие дожди. Растения выработали для этого множество приспособлений: например, у них в корнях высокое осмотическое давление, благодаря чему вода легко поднимается.

Кроме того, сами корни могут быть очень длинными и доходить до глубоко расположенных водоносных слоев. Листья у некоторых растений имеют форму желоба и улавливают дождевую воду, которая стекает по ним прямо к корням. На стеблях и листьях отдельных растений имеется пушок, на котором конденсируется влага из воздуха. А есть такие растения, которые запасают воду в утолщенных стеблях или листьях. Они называются суккулентами.

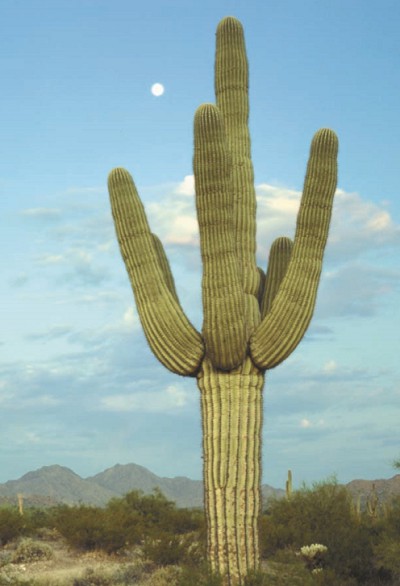

Кактусы — тоже суккуленты. Среди них есть растения и с обычными листьями, но большинство кактусов сохраняет влагу в толстом ребристом стебле, а листьев у них нет, от них остались только колючки.

Стебель у большинства кактусов имеет ребра и ареолы. Ребра могут быть низкими, высокими, узкими, широкими. Обычно они вертикальные. В местах расположения ареол на ребрах имеются наросты или утолщения.

Корни кактусов тоже приспособлены к условиям пустыни. У одних растений они представляют собой большую сеть, расположенную на глубине в несколько сантиметров. Такие корни впитывают влагу из почвы, которая увлажнена росой и капельками тумана. Во время сильных засух самые тонкие корешки отмирают, а новые образуются из более толстых корней. Другие кактусы имеют утолщенные корни, которые накапливают влагу и питательные вещества.

Колючки представляют собой видоизмененные листья; они бывают очень разнообразными. Одни похожи на крохотные волоски, другие — на иглы, некоторые имеют форму булавы или шила, а есть и такие, которые напоминают щетинки. Кроме того, встречаются плоские и граненые колючки. Их длина тоже сильно варьируется — от крохотных (в 1—2 мм) до 25-сантиметровых гигантов.

Интересную разновидность представляют глохидии. Они очень хрупкие, и у каждой имеется крохотный крючок. Если прикоснуться к колючке, крючок тут же впивается в кожу и обламывается.

Колючки очень важны для кактуса. Они защищают его не только от поедания животными, но и от жаркого солнца, рассеивая свет. Однако главная задача колючек — конденсировать влагу и всасывать воду.

Таким образом, кактус максимально приспособлен к тому, чтобы выживать в засушливом климате.

Как отличить кактус от других растений?

Иногда кактусами называют другие растения-суккуленты, но это неверно. Кактусы отличаются от прочих суккулентов наличием ареолы. Это особая почка, чешуйки которой превращаются в защитные колючки, волоски, ворс, а также развиваются в цветки и побеги. У многих кактусов цветки и побеги образуются в верхней части ареолы, а колючки — в нижней.

Бывают ли съедобные кактусы?

Кактусы не только декоративные растения. Их выращивают и в качестве пищи. Неудивительно, ведь плоды некоторых кактусов — ягоды. И у нескольких видов они носят название драконий фрукт или питайя.

Источник

как кактусы сохраняют влагу? оч нужно

Кактусы — растения засушливых областей, они устроены так, чтобы запасать максимальное количество воды и экономно ее расходовать. У них даже поглощение углекислого газа происходит в ночные часы. Главный корень кактуса помогает ему укрепиться в почве, и иногда он может достигать 7 м, а если корень выполняет запасающую функцию, то он сильно утолщается. Например, у Neoporteria паpina корень весит 50 кг и достигает 60 см в диаметре.

Часто у кактусов на глубине 5-6 см развитая система боковых корней, благодаря которым происходит запасание воды. У рипсалисов и эпифиллумов на стеблях есть специальные придаточные корни, прикрепляющие кактус к стволу дерева и улавливающие влагу из воздуха. У деток эхинопсисов, маммилярий и некоторых видов гимнока-лициума также имеются воздушные корни.

Перейдем теперь к одной из самых известных частей кактусов — колючкам. Они бывают очень разными по форме и виду: округлые, уплощенные, прямые, крючковидные, шиловидные, игольчатые, бумаговидные, гладкие или опушенные. Колючки в первую очередь выполняют функцию конденсаторов водяных паров из воздуха и защиты от поедания животными. Кроме того, колючки на плодах позволяют кактусам быстро расселяться. Существует точка зрения, что бугорки, ребра, сосочки и колючки ослабляют интенсивность освещения, благодаря чему растения защищены от ожогов.

Некоторые суккуленты, относящиеся к роду молочай, имеют прямостоячие ребристые стебли с колючками и шипами, а на короткое время на растениях появляются многочисленные листовые пластинки. У этих молочаев шипы имеют вид небольших бугорков, а парные колючки — это видоизмененные прилистники. Колючки этих молочаев, в отличие от кактусовых, имеют совсем другую природу происхождения. Ведь колючка кактуса — это полностью видоизмененный лист.

Кроме колючек и волосков, в ареолах опунциевых и перескиевых развиваются глохидии — маленькие, острые и легко обламывающиеся колючки с микроскопическими крючкообразными выростами.

Цветки у кактусов одиночные, а у перескии они находятся в кистевидном соцветии. Как правило, цветки появляются на верхушке стебля, реже — в нижней и средней части. У мелокактусов цветки находятся на специализированном органе — цефалие (плотном образовании, формирующемся у взрослых, способных стебля, в «зоне цветения», но бывают и боковые цефалии. Размеры цветков варьируют: они бывают мелкими, а встречаются и огромные — до 25 см в диаметре.

Продолжительность цветения в среднем от нескольких часов до 12 дней. Многие кактусы цветут только ночью, например селеницереус крупноцветковый, прозванный «Царица ночи». Плоды кактусов — ягоды, и многие из них съедобны, даже используются в кондитерской промышленности.

Стебли кактусов обычно многолетние, в качестве исключения можно назвать Opuntia chaffeyi. Стебли сочные, как правило, зеленые и покрыты колючками или волосками (или и теми и другими) , они могут осуществлять фотосинтез.

Такие кактусы, как Pereskia и Pereskiopsis, имеют одревесневающий ствол и даже широкие листья. Это редкость. Чаще кактусы лишены листьев, а если они и есть, то не совсем обычные. Так, у опунций они сильно изменены — до маленьких острых образований, длиной 5 мм.

У других кактусов развиваются не листья, а ребра и сосочки, испаряющие воду. В этом принимают участие также колючки, густой волосяной покров и утолщенные стенки эпидермы. В эпидермисе расположены устьица — микроскопические отверстия щелевидной формы, через которые осуществляются транспирация и газообмен. У эпифитных кактусов на 1 мм2 поверхности стебля приходится 10-20 устьиц, а у некоторых видов опунции — до 800.

Эпидермис снабжен кутикулой — слоем, прилегающим к нему сверху. Обычно кутикула суккулентов покрыта восковым слоем, принимающим разнообразные оттенки под действием солнечного освещения.

Форма и размеры стеблей кактусов разнообразны, среди них встречаются прямостоячие наземные растения, стелющиеся и эпифиты. Кактусы могут достигать в высоту 10-12 м, как Carnegiea gigantae, а могут быть совс

. Суккуленты (от лат. succulentus, «сочный» ) — растения, имеющие специальные ткани для запаса воды. Как правило, они произрастают в местах с сильно засушливым климатом.

Стеблевые суккуленты

сохраняют влагу в утолщённом, часто ребристом, стебле. Листья как правило мелкие или редуцировались в колючки. Примером могут служить кактусы.

Листовые суккуленты

сохраняют влагу в толстых листьях. Примеры: эчеверии, литопсы, алоэ, хавортия.

Суккулентные растения не связаны между собой общим происхождением, их схожие черты вызваны схожими условиями обитания. Суккуленты есть даже среди таких семейств, как ароидные (замиокулькас) , бромелевые (диккия) , виноградовые (циссус четырёхугольный) .

Источник