Характеристика общего химического состава микробов вода

Химический состав микробов

Тела микроорганизмов содержат те же химические вещества, которые находятся и у высших растений и животных. Это говорит о материальном единстве и физиологическом родстве всего живого мира.

Вода — главнейшая составная часть микробной клетки — 80-85%. Часть воды находится в свободном состоянии. Вода принимает непосредственное участие в основных химических реакциях в живой клетке. Она служит дисперсионной средой для коллоидов и растворителем для кристаллов. Большая часть воды находится в связанном состоянии, в котором она удерживается коллоидами протоплазмы.

Сухого вещества в клетке имеется в пределах 15-25% от общего ее веса. Главное место здесь приходится на так называемые органогены: углерод — 46-50% к сухому весу клетки, кислород-30%, азот — 7-14% и водород — 6-8%. Эти элементы во время сжигания клеток для анализа улетучиваются в виде газообразных соединений.

Белки в сухом веществе микробных тел составляют самое большое количество — 50-80%.

Простые белки — протеины микробных тел близки по составу к протеинам высших организмов. При гидролизе их образуются только аминокислоты: триптофан, лизин, аргинин, тирозин, лейцин и др.

Сложные белки — протеиды представляют собой соединения простых белков с небелковыми веществами: с нуклеиновыми кислотами (нуклеопротеиды), полисахаридами (глюкопротеиды), с жирами и жироподобными веществами (липопротеиды), с железом (хромопротеиды) и др. Протеиды играют исключительно важную роль в жизнедеятельности микробов. К протеидам относятся и ферменты.

Белки имеют очень большой молекулярный вес — от десятков тысяч до нескольких миллионов — и являются коллоидами. Они дают растворы — золи, которые легко переходят в состояние вязкого геля — студня. Переход золя в гель и обратно имеет большое значение в жизнедеятельности клетки. Белки наиболее легко выпадают в осадок в изоэлектрической точке, когда степень диссоциации кислых и щелочных групп одинакова.

Белки-полимеры состоят из полипептидов, а последние в свою очередь из аминокислот. Число аминокислот в молекуле низкомолекулярных белков составляет более ста, в крупных белковых молекулах может содержаться их несколько десятков тысяч. Порядок расположения аминокислот пока выяснен только у немногих белков, например: в ферменте рибонуклеазе, в белке вируса табачной мозаики. Всего в организмах имеется около 20 различных аминокислот. Но из них может возникать неисчислимо большое количество разнообразнейших белков. Поясним это на примере. В некоторых алфавитах имеется около 20 букв (в итальянском 21 буква). Но из этого количества букв составлены десятки тысяч разных слов, а из слов сложено неисчерпаемое множество рассказов, стихов, статей и пр. Отсюда понятна специфичность белков всех видов живых существ и даже разных их органов.

Нуклеиновые кислоты составляют 5-30% сухого вещества. Они также высокомолекулярные полимеры. Наиболее крупные молекулы их можно видеть в электронный микроскоп. Длинная цепочка молекулы нуклеиновой кислоты состоит из ряда построенных одинаковым образом звеньев — нуклеотидов. Нуклеотид состоит из молекулы азотистого основания, молекулы углевода, содержащей 5 атомов углерода (пентоза) и остатка молекулы ортофосфорной кислоты.

Нуклеиновые кислоты, содержащие углевод дезоксирибозу (С5Н11О4), называются дезоксирибонуклеиновыми (ДНК), а содержащие рибозу (C5H11O5) -рибонуклеиновыми (РНК).

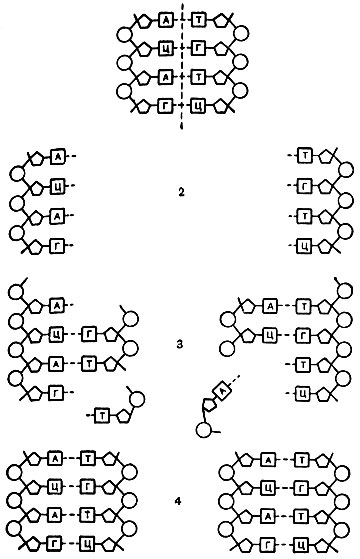

Рис. 17. Схема удвоения молекулы ДНК: А — аденин; Т — тимин; Ц — цитозин; Г — гуанин; 1 — двойная цепь ДНК; 2 — разъединение цепей; 3 — присоединение мононуклеотидов к разъединившимся цепям; 4 — образование двух цепей ДНК (по Белозерскому, 1961)

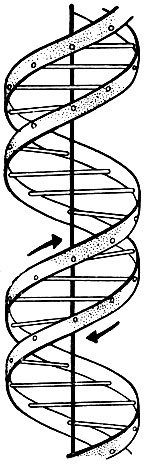

Рис. 18. Схема строения молекулы ДНК. Две наружные полосы — две цепи полинуклеотидов, перекладины-пары азотистых оснований

Из азотистых оснований ДНК содержит пурины — аденин, гуанин и пиримидины — тимин и цитозин. РНК содержит те же основания только кроме тимина — урацил. В каждом нуклеотиде одно из этих оснований. В молекуле ДНК содержится 20-25 тысяч таких нуклеотидов, в РНК-5-6 тысяч. Отдельные нуклеотиды, соединенные между собой эфирными связями, образуют спирально закрученные нити. Эти спирали у РНК однонитчатые, а у ДНК двухнитчатые, в виде винтовой лестницы. В ДНК пурин — аденин одной спирали всегда соединен водородными связями с пиримидином — тимином другой спирали, а гуанин с цитозином. Такие пары нуклеотидов в той или другой ДНК находятся в определенном количестве и расположены в определенной последовательности.

Для каждого вида организмов существует своя специфическая ДНК, отличная от ДНК другого вида. Нет универсальной ДНК, а существует множество специфических ДНК. Специфичность нуклеиновых кислот зависит от количества и последовательности расположения азотистых оснований в молекуле ДНК, а количество таких комбинаций может достигать невероятной цифры — 10 1000 .

Клетки животных, растений и микробов всегда содержат ДНК и РНК, причем ДНК находится главным образом в ядре или в его эквиваленте, РНК содержится в цитоплазме.

Молекулы ДНК, как и хромосомы высших организмов, имеют особенность. Они способны к самоудвоению, к редупликации. При самоудвоении ДНК водородные связи двух цепочек разрываются и цепочки расходятся. Затем к каждой цепочке присоединяются соответствующие свободные нуклеотиды, т. е. к аденину присоединяется тимин и т. д. Таким образом одноцепочная ДНК опять превращается в двуцепочную, которая является точной копией первоначальной двуцепочной ДНК.

ДНК является основным хранителем наследственных признаков организма, которые в процессе размножения передаются через нее потомкам. Она содержит в себе генетическую информацию.

ДНК и РНК определяют биосинтез белков. Открытие генетического значения ДНК, строения ДНК и РНК позволило ученым создать схему синтеза белка. Биосинтез белка — это сложный многоступенчатый процесс. В нем участвуют ДНК, различные разновидности РНК, аминокислоты и ферменты. В ядре клетки на отдельных участках гигантской спирали ДНК синтезируется, как на матрице, точная копия ее РНК, называемая информационной (и-РНК) * ; и-РНК, получив, таким образом, наследственную информацию, т. е. специфическое расположение нуклеотидов данного отрезка ДНК, покидает ДНК и переходит в цитоплазму к рибосомам клетки. Рибосомы могут синтезировать любые белки организма, но они синтезируют тот белок, информацию о котором приносит им и-РНК. Аминокислоты, находящиеся в цитоплазме, активизируются ферментами и другой растворимой, так называемой транспортной, т-РНК, или РНК-переносчиком, доставляются в рибосомы. Здесь и-РНК обеспечивает упорядоченное распределение аминокислот в специфические цепи полипептидов в соответствии с информацией, полученной ею от ДНК. Поскольку белки в организме состоят из 20 аминокислот, а ДНК и РНК состоят только из четырех нуклеотидов, то было очень трудно выяснить соотношение аминокислот с нуклеотидами. В результате изучения оказалось, что каждой аминокислоте, включаемой при синтезе в пептидную цепочку, соответствует определенный набор нуклеотидов, а именно в количестве трех нуклеотидов, называемых вместе триплетом (тройкой) или кодоном. Так, включение аминокислоты триптофана в синтезируемый пептид определяется триплетом, состоящим из трех нуклеотидов: урацила, гуанина и аденина. Так же было выяснено, что каждая аминокислота определяется особой т-РНК и особым ферментом. Конечно, эта схема изложена очень кратко и упрощенно. Раскрытие механизма биосинтеза белков — этого важнейшего достижения молекулярной биологии — было произведено главным образом на микроорганизмах — бактериях и вирусах.

* ( Часто ее называют РНК-посредник, или «месенджер-РНК» (м-РНК).)

Углеводы составляют 12-28% сухого вещества тел микробов. Они представлены главным образом полисахаридами. Клетчатка — главное опорное вещество растений — у бактерий обычно отсутствует. Сложные полисахариды могут содержать 1-5% азота. Много полисахаридов содержат капсульные бактерии.

Липоиды — жироподобные, не растворяющиеся в воде вещества. Они в сухом остатке составляют 1,7-3,7%. Особенно много их у кислотоупорных бактерий. Так, туберкулезная палочка содержит их до 40%. Липоиды содержатся в оболочке и поверхностных слоях протоплазмы.

Многие липоиды обладают большой физиологической активностью, принимают участие в обмене веществ. Сюда относятся фосфолипиды, т. е. липоиды, содержащие азот и фосфор, стероиды, каковым является эргостерин, содержащийся в пивных дрожжах. Из эргостерина налажено целое производство витамина D. К липоидам относятся также каротиноиды — оранжевые пигменты розовых дрожжей, некоторых пигментированных бактерий и актиномицетов. Через липоидные оболочки проникают в клетку вещества, нерастворимые в воде.

Минеральные вещества бактерий, так называемые зольные элементы, составляют 3-10% сухого вещества. Больше всего в золе находится фосфора, около половины всей золы. Фосфор входит в состав таких физиологически активных веществ, как нуклеопротеиды, фосфолипиды и ряд коферментов (тиамин и пр.). Фосфорная кислота играет выдающуюся роль в дыхании микробов, аденозинтрифосфорная кислота является аккумулятором образовавшейся энергии. Фосфор в составе органических веществ живой клетки находится в окисленной форме (Р2О5). Источником фосфора служат соли ортофосфорной кислоты. Около четверти веса золы составляет калий. В небольших количествах содержится магний, кальций, сера и совсем малое количество натрия, хлора, кальция, железа. При ничтожном количестве в золе значение железа весьма велико: оно участвует в реакциях окисления и восстановления, входит в состав ферментов — цитохромов, оксидаз, пероксидазы. Сера — жизненно важный элемент для построения белка клетки.

Восстановленная группа SH обладает большой реактивной способностью. Источником серы являются сернокислые соли, для серобактерий — восстановленные соединения серы и сера. Калий невозможно заменить натрием и другими элементами. Значение его состоит в том, что он влияет на гидрофильность коллоидов протоплазмы, повышая их обводненность, содействуя синтетическим процессам в клетке. Магний входит в состав хлорофилла у зеленых и пурпурных серобактерий. В натуральных средах, таких, как мясной бульон, пивное сусло, молоко и др., зольных элементов содержится достаточно. Но в синтетических средах приходится следить, чтобы эти соли были в должном количестве.

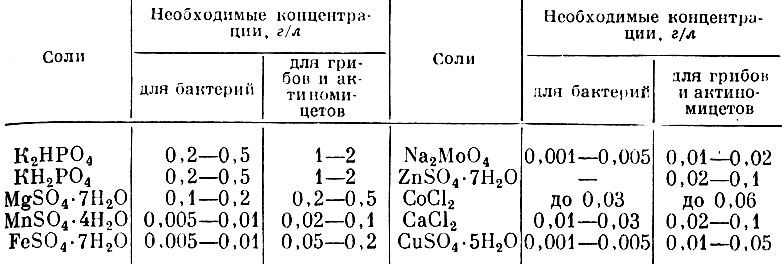

Кроме этих элементов для развития микробов необходимы в самых ничтожных количествах так называемые микроэлементы — бор, молибден, цинк, кобальт, медь, йод и др., ибо они участвуют в синтезе ферментных белков. Минеральные соли, необходимые для нормального роста микроорганизмов, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Концентрации минеральных солей, необходимые для нормального роста различных микроорганизмов

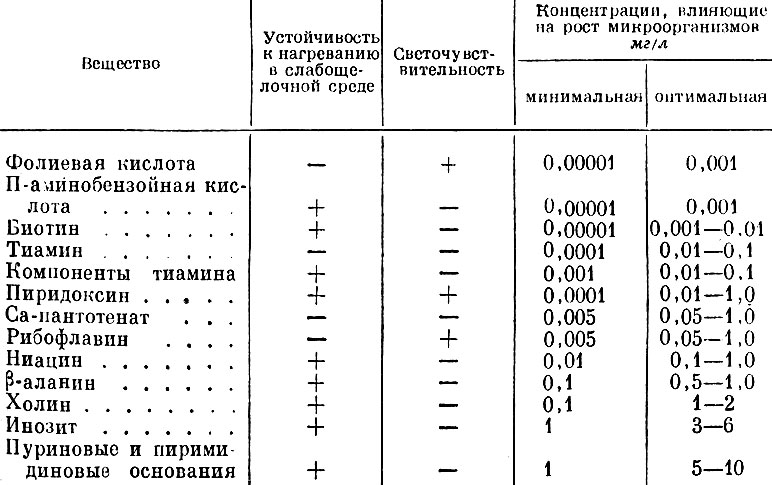

Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов нужны еще дополнительные факторы роста, главным образом витамины. Они нужны в очень малых дозах для синтеза различных ферментных систем. Многие из этих витаминов синтезируют сами микроорганизмы. Эти факторы представлены в таблице 2.

Таблица 2. Некоторые особенности факторов роста микроорганизмов

Соотношения различных химических соединений у микроорганизмов очень разнообразны. Они зависят от особенностей вида, возраста культуры, состава питательной среды и других условий.

Источник

Химический состав микробов

Клетки микробов состоят из воды, белков, углеводов, жиров и минеральных веществ.

Вода является основным по содержанию компонентом бактериальной клетки (до 80—90%). Она находится в свободном состоянии как самостоятельное соединение и связана с другими компонентами клетки. Свободная вода необходима бактериальной клетке для осуществления биохимических процессов. Она является универсальной дисперсионной средой для коллоидов и растворителем для кристаллоидов. Высушивание — удаление воды из клетки — ведет к замедлению жизненных процессов.

Белки составляют 40—80% сухой массы бактерий, большая часть которых представляет собой сложные белки — нуклеопротеиды, хромопротеиды. Бактерии могут содержать до 2000 различных белков, составляющих структуру клетки и участвующих в метаболических реакциях. Количественное и качественное разнообразие белковых соединений придает бактериям видовую специфичность, определяет отношение к окрашиванию, обеспечивает вирулентность, токсигенность, антигенные и иммуногенные свойства. Большая часть белков выполняет ферментативные функции клетки.

Нуклеиновые кислоты в бактериях выполняют те же функции, что и в клетках животного происхождения: молекула ДНК (нуклеоид) обеспечивает наследственные свойства, рибонуклеиновые кислоты (информационная, транспортная и рибосомальная) выполняют соответствующие функции. На долю последней приходится около 80% всей бактериалыюй РНК.

Углеводы в бактериальной клетке находятся в виде простых веществ (моно- и дисахариды) и комплексных соединений. Полисахариды выполняют пластическую функцию, входя в структуру клетки; играют основную роль в обеспечении энергией процессов клеточного метаболизма. Часть внутриклеточных полисахаридов — крахмал, гликоген и др. — являются запасными питательными веществами.

Липиды являются необходимыми компонентами цитоплазматической мембраны и клеточной стенки. В некоторых бактериях они выполняют роль запасных питательных веществ.

Колебания содержания липидов в бактериях очень велики — от 1,5 до 40% — и связаны с видовой принадлежностью. Количество липидов зависит и от физиологического состояния клетки, от возраста культур. Наиболее богаты липидами микобактсрии туберкулеза — до 40%. Бактериальные липиды представлены в основном фосфолипидами, жирными кислотами, глицеридами.

Органические вещества бактерий не находятся в клетке в виде отдельных компонентов, а представляют собой сложные соединения с большой молекулярной массой.

Минеральные вещества — фосфор, калий, магний, сера, железо, кальций, йод, цинк, молибден и др. — входят в состав различных клеточных структур бактерий. Они необходимы для регулирования осмотического давления, рН, окислительно-восстановительного потенциала, для активации ферментов. Общее содержание минеральных веществ составляет от 2 до 30% сухой массы бактериальной клетки.

В практических бактериологических лабораториях широко применяют микро- и экспресс-методы для ориентировочного изучения биохимических свойств микроорганизмов. Для этой цели существует множество тест-систем. Наиболее часто используют систему индикаторных бумаг (СИБ). СИБы представляют из себя диски фильтровальной бумаги, пропитанные растворами сахаров или других субстратов в сочетании с индикаторами. Такие диски опускают в пробирку с выросшей в жидкой питательной среде культурой. По изменению цвета диска с субстратом судят о работе фермента. Микро-тест системы для изучения идентификации энтеробактерий представлены одноразовыми пластиковыми контейнерами со средами, содержащими различные субстраты, с добавлением индикаторов. Посев чистой культуры микроорганизмов в такие тест-системы позволяет быстро выявить способность бактерий утилизировать цитраты, глюкозу, сахарозу, выделять аммиак, индол, разлагать мочевину, лизин, фенилаланин и т.д.

Источник