Хлорид ртути I

| Хлорид диртути 2+ | |

|---|---|

| |

| Систематическое название | Хлорид диртути 2+ |

| Другие названия | Каломель, дихлорид диртути, хлорид ртути I, хлористая ртуть |

| Химическая формула | Hg2Cl2 |

| Внешний вид | твёрдое вещество белого цвета |

| Молярная масса | 472,09 г/моль |

| Температура плавления | 525 °C (при избыточном давлении) |

| Температура возгонки | 383,7 °C |

| Температура разложения | 400 °C |

| Плотность | 7,15 г/см³ |

| Твёрдость по Моосу | 1,5—2 |

| Растворимость в воде | 3,4⋅10 −5 г/100 мл |

| Произведение растворимости | 1,3⋅10 −18 |

| LD 50 | 210 мг/кг |

| ПДК | в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³ в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м³ в воде водоёмов 0,001 мг/л |

| Кристаллическая решётка | тетрагональная |

| Стандартная энтальпия образования | −266 кДж/моль |

| Стандартная молярная энтропия | +192 Дж/(К·моль) |

| Стандартная энергия образования Гиббса | −211 кДж/моль |

| Регистрационный номер CAS | 10112-91-1 |

| Регистрационный номер EC | 233-307-5 |

| R-фразы | R22 , R36/37/38 , R50/53 |

| S-фразы | S13 , S24/25 , S46 , S60 , S61 |

| H-фразы | H302; H315; H319; H335; H410 |

| P-фразы | P273; P302+P352; P304+P340; P305+P351+P338 |

| Пиктограммы опасности |    |

| Пиктограммы опасности СГС |   |

| Где это не указано, данные приведены при стандартных условиях (25 °C, 100 кПа). | |

Хлорид ртути I, также каломель, дихлорид диртути, Хлорид диртути 2+ — неорганическое вещество с формулой Hg2Cl2 , соединение ртути и хлора. Относится к классу бинарных соединений, может рассматриваться как димер соли одновалентной ртути и соляной кислоты (см. кластер). Кристаллическое вещество белого цвета.

Содержание

Нахождение в природе

Хлорид ртути I в природе встречается в виде минерала каломели (устаревшее название — роговая ртуть). Цвет минерала от светло-жёлтого до коричневого, твёрдость по шкале Мооса 1,5 — 2.

Физические свойства

Хлорид ртути I — кристаллическое вещество белого цвета, на свету темнеет. Легколетучий, нерастворим в воде (растворимость 3,4⋅10 −4 г/л), этаноле, эфире; растворяется в бензоле, пиридине. Не образует кристаллогидратов. Возгоняется с разложением при температуре 383—400 °C

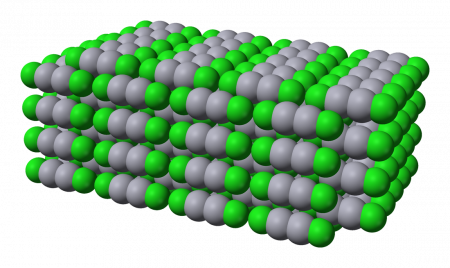

Кристаллическая решётка тетрагональной сингонии, пространственная группа I 4/mmm, параметры ячейки a = 0,445 нм , c = 1,089 нм , Z = 2 .

Химические свойства

Хлорид ртути I не реагирует со щелочами.

Окисляется до соединений ртути II:

Восстанавливается до металлической ртути сильными восстановителями, например хлоридом олова II в соляной кислоте:

Под действием хлора каломель окисляется с образованием сулемы:

Дисмутирует на металлическую ртуть и соединения ртути II:

- в разбавленных кислотах (медленно) или при нагревании выше 400 °C

Hg2Cl2 ⟶ HgCl2 + Hg

- в растворе аммиака образуется так называемый белый неплавкий преципитат

Hg2Cl2 + 2 (NH3 ⋅ H2O) ⟶ [Hg(NH2)Cl] ↓ + Hg ↓ + NH4Cl + 2 H2O

При температуре возгонки в газовой фазе частично разлагается с образованием мономера:

Получение

Хлорид ртути I может быть получен:

- с помощью реакций ионного обмена, например осаждением хлоридом калия из раствора динитрата диртути I в разбавленной азотной кислоте

Hg2(NO3)2 + 2 KCl ⟶ Hg2Cl2 ↓ + 2 KNO3

- взаимодействием хлорида ртути II и металлической ртути при высокой температуре

HgCl2 + Hg → 250−300∘C Hg2Cl2

- взаимодействием хлорида ртути II с цианидом ртути II:

HgCl2 + Hg(CN)2 → 70−120∘C Hg2Cl2 + C2N2

Применение

Хлорид ртути I используется для изготовления каломельного электрода сравнения, как антисептик, в качестве катализатора, для синтеза ртуть органических соединений.

Токсичность

Хлорид ртути I является среднетоксичным веществом для теплокровных существ: LD50 для крыс 210 мг/кг (пероральная), 1500 мг/кг (дермальная). Вызывает раздражение кожи, слизистых оболочек, сильное раздражение глаз. При попадании внутрь организма главным образом поражаются печень, почки, ЖКТ, ЦНС. Очень токсичен для водных организмов: LC50 для Daphnia magna составляет 0,002 мг/л в течение 48 ч

ПДК (в пересчёте на ртуть) составляет: в воздухе рабочей зоны 0,2 мг/м³, в атмосферном воздухе 0,0003 мг/м³, в воде водоёмов 0,001 мг/л.

Источник

Хлорид ртути II

| Хлорид ртути II | |||

|---|---|---|---|

| |||

| Систематическое наименование | Хлорид ртути II | ||

| Традиционные названия | Сулема | ||

| Хим. формула | HgCl2 | ||

| Состояние | твёрдое | ||

| Молярная масса | 271,52 г/моль | ||

| Плотность | 5,43 г/см³ | ||

| Температура | |||

| • плавления | 276 °C | ||

| • кипения | 304 °C | ||

| Растворимость | |||

| • в воде | 7,4 г/100 мл | ||

| Рег. номер CAS | 7487-94-7 | ||

| PubChem | 24085 | ||

| Рег. номер EINECS | 231-299-8 | ||

| SMILES | |||

| RTECS | OV9100000 | ||

| ChEBI | 31823 | ||

| Номер ООН | 1624 | ||

| ChemSpider | 22517 | ||

| Предельная концентрация | 0,0003 мг/м3 | ||

| Токсичность | высокотоксичен, нейротоксичен, сильнейший неорганический яд | ||

| Пиктограммы ECB |    | ||

| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |||

Хлорид ртути II (сулема от позднелат. sublimatum — буквально — высоко поднятое, вознесённое, то есть добытое возгонкой) HgCl2 — бесцветные кристаллы ромбической системы.

Содержание

Свойства

Хлорид ртути — бесцветное кристаллическое растворимое в воде и очень ядовитое соединение. Плотность 5,44 г/см³, tпл. 277°С; tkип 304°С. Растворимость в воде 7,4 г на 100 г при 20 °С и 55 г при 100 °С. Растворим также в спирте, эфире, ацетоне; легко возгоняется.

Получение

Получается взаимодействием сернортутной (HgSO4) и поваренной (NaCl) солей (сухим путём-возгонкой смеси или мокрым путём-смешением растворов)

Применение

В середине XIX века немецкий дерматолог Георг Рихард Левин пытался использовать подкожное вспрыскивание растворов сулемы с целью лечения сифилиса, однако этот метод показал себя малоэффективным, а с появлением антибиотиков стал попросту не нужен.

Применяют для получения других солей ртути, как дезинфицирующее средство в медицине (чаще в разведении 1:1000), для протравливания семян, в фармацевтической промышленности, для пропитки дерева и др. Сулему используют в качестве катализатора в органическом синтезе, в основном, в производстве винилхлорида (исходное вещество для получения ПВХ).

Токсичность

Сулема — опаснейший яд. Как и все соединения ртути, обладает сильным токсическим действием. Особенно ядовиты пары сулемы, она легко возгоняется. Нейротоксин.

Источник

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Водный раствор — хлорид — ртуть

Водные растворы хлорида ртути ( II) имеют кислую реакцию и острый металлический вкус. При нагревании их HgCl2 частично улетучивается с парами воды. В последнем случае происходит вытеснение свободной ртути. [1]

Насыщенный при нагревании водный раствор хлорида ртути ( II) разбавляют в два раза водой, а затем добавляют воду до тех пор, пока 10 мл этого раствора, обработанные 10 им 0 1-процентного раствора мочевины, при капельной реакции на пластинке с 20-процентным раствором соды не перестанут давать образующегося в течение 3 — 4 сек. [2]

При изучении процесса титрования водных растворов хлорида ртути и тетрахлормеркурата калия ( раствор хлорида ртути в избытке раствора хлорида калия) раствором цианида калия получены кривые титрования, имеющие два участка с различным наклоном. [3]

Выпадение осадка Hg ( OH) 2 из водных растворов хлорида ртути ( II) происходит и в присутствии карбоната натрия. [4]

В последнем случае клубни картофеля перед закладкой их на хранение обрабатывают 1 % — ным водным раствором хлорида ртути II . Такая обработка клубней не сказывается отрицательно на семенных качествах картофеля, однако высокая ядовитость препарата для теплокровных не позволяет применять его даже для обработки семенного картофеля. [5]

Раствор 2 00 г ( 10 5 ммоль) тиазолидина VII в 10 мл воды фильтруют через слой целита, чтобы удалить содержащееся в нем небольшое количество нерастворимых примесей, и обрабатывают избытком водного раствора хлорида ртути . После отгонки растворителя и высушивания получают твердый остаток кремового цвета ( 5 33 г); его суспендируют в 50 мл метанола и при интенсивном перемешивании через суспензию в течение 20 мин барботируют сероводород. Смесь фильтруют через слой целита, упаривают в вакууме и остаток промывают эфиром. После высушивания в вакууме продукт получают в виде белой пены. Полученное соединение дает положительную реакцию с нитро-пруссидом натрия. [6]

Удовлетворительное амальгамирование цинка достигается в следующих условиях: 1000 г измельченного до 20 меш ( d 0 833 мм) металлического цинка ( с низким содержанием железа) обрабатывают в прочаой широкогорлой склянке 500 мл 2 % — ного водного раствора хлорида ртути ( II), непрерывно встряхивая 45 — 60 сек, после чего жидкость сливают. Амальгамированный цинк промывают 5 раз дистиллированной водой, затем обрабатывают 500 мл теплой разбавленной ( 1; 99) серной кислоты, перемешивают, кислоту сливают и снова тщательно промывают дистиллированной водой. Срок действия такой амальгамы ограничен, так как по мере использования она теряет свои свойства. [7]

Удовлетворительное амальгамирование цинка достигается в следующих условиях: 1000 г измельченного до 20 меш ( с ( 0 833 мм) металлического цинка ( с низким содержанием железа) обрабатывают в прочной широкогорлой склянке 500 мл 2 % — ного водного раствора хлорида ртути ( II), непрерывно встряхивая 45 — — 60 сек. Амальгамированный цинк промывают 5 раз дистиллированной водой, затем обрабатывают 500 мл теплой разбавленной ( 1: 99) серной кислоты, перемешивают, кислоту сливают и снова тщательно промывают дистиллированной водой. Приготовленную амальгаму сохраняют в воде, подкисленной несколькими каплями соляной кислоты. Срок действия такой амальгамы ограничен, так как по мере использования она теряет свои свойства. [8]

Хлорид ртути ( П) относительно легко растворяется в холодной воде и очень легко — в теплой воде. Водные растворы хлорида ртути ( П) вследствие гидролиза имеют слабокислую реакцию. В водных растворах хлорид ртути ( П) постепенно разлагается с образованием каломели; присутствие хлоридов щелочных металлов оказывает стабилизирующее действие. Хлорид ртути ( П) растворяется в спирте, эфире и бензоле. [9]

Легко возгоняется, летуч с водяным паром. В 100 мл воды при 20 растворяется 6 6 г хлорида ртути, хорошо растворяется в эфире, спирте, ацетоне и уксусной кислоте. Водные растворы хлорида ртути весьма слабо диссоциированы. На свету, особенно в присутствии органических соединений, он легко восстанавливается до металлической ртути и каломеля. Получают хлорную ртуть при действии хлора на металлическую ртуть. [10]

Или же их можно обнаружить по ксантатно-молибденовой реакции, но эта проба не так чувствительна [37], как проба с оксинатом. Альдегиды иногда можно отличить от кетонов по их быстрой реакции с о-анизидином с образованием окрашенных оснований Шиффа, тогда как кетоны дают окрашивание только при высоких концентрациях. Зфиры обнаруживают, превращая их в гидроксамовые кислоты, по образованию фиолетовой окраски с хлоридом железа. Тиолы определяют по образованию желтого или темно-коричневого осадка при обработке водными растворами хлорида меди. Однако значительно более чувствителен каталитический метод образования газообразного азота, когда растворы, содержащие тиолы, обрабатывают реактивом, состоящим из иода и азида натрия. Другие сернистые алкилы реагируют точно так же, но только в присутствии воды. Следовательно, образование металлической ртути при обработке конденсата водным раствором хлорида ртути указывает на возможное присутствие органических сульфидов. Ароматические кольца и алифатические ненасыщенные соединения определяют по пробе Ле-Розена. При поглощении соединений этого типа в растворе формальдегида в серной кислоте получают темно-красное окрашивание. Подробный метод проведения этих проб описан ниже. [11]

Источник