Или вода внезапно перестанет прибывать

– Так-так! – сказал озадаченно Зуев. – Отрезало нас. Водой. То-то я смотрю, что в лугах пусто. Похоже, что мы с вами здесь одни. Давайте сообразим, что делать.

– Покричать, что ли?

Но кричать было бесполезно. До Заборья было еще далеко. Нас все равно никто не услышит. Кроме того, я знал, что в Заборье не было ни одной лодки, чтобы снять нас с острова. Перевоз на остров устроен гораздо ниже, в двух километрах, у Пустынского леса.

– Придется идти на перевоз, – сказал я. – Конечно…

– Да ничего. Дорогу я знаю.

Я хотел сказать: «Конечно, если перевоз еще работает», – но промолчал. Если в лугах никого уже нет и их заливает осенним разливом, то и перевоз, конечно, снят. Не будет перевозчик Василий, строгий и рассудительный, сидеть зря в шалаше.

– Ну что ж! – согласился Зуев. – Пойдемте. Ночь как потемнела, окаянная!

Он снова посветил и выругался: вода уже закрыла верхушки кустов.

– Дело серьезное! – пробормотал Зуев. – Идемте скорей!

Мы пошли к перевозу. Сорвался ветер. Он медленно, гудя, налетал из темноты и нес вкось над землей снеговую крупу. Все чаще было слышно, как оседает берег. Мы шли, спотыкаясь о кочки и старую траву. По дороге лежало два небольших оврага – всегда сухих. Мы перешли эти овраги уже по колено в воде.

– Заливает овраги, – сказал Зуев. – Как бы мы с вами не влипли. Почему так быстро подымается вода? Непонятно.

Даже во время сильных осенних дождей вода никогда на подымалась так быстро и не заливала остров.

– А деревьев здесь нет, – заметил Зуев. – Одни кусты.

На острове, как раз против перевоза, была наезженная дорога. Мы узнали ее по грязи и по запаху навоза. По ту сторону старого русла на высоком берегу тяжело гудел под ветром сосновый лес.

Чем дальше тянулась ночь, тем становилось все кромешнее и холодней. Шипела вода. Зуев снова посветил фонарем. Вода шла в уровень с берегом и узкими языками уже заплескивала в луга.

– Перево-оз! – закричал Зуев и прислушался. – Перево-оз!

Никто не откликнулся. Гудел лес.

Мы кричали долго, до хрипоты, но никто нам не отвечал. Снеговая крупа сменилась дождем. Редкие его капли начали тяжело стучать по земле.

Мы снова начали кричать. В ответ все так же равнодушно гудел лес.

– Нет перевозчика! – сказал с сердцем Зуев. – Ясно. И какого, скажите, лешего ему здесь сидеть, если остров заливает и на нем нет и не может быть ни души! Глупо… в двух шагах от родного дома…

Я понимал, что выручить нас может только случайность: или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнемся на этом берегу на брошенную лодку. Но страшнее всего было то, что мы не знали и не могли понять, почему так быстро прибывает вода. Дико было думать, что час назад ничто не предвещало этой черной ночной беды, к ней мы сами пришли навстречу.

– Пойдемте по берегу, – сказал я. – Может быть, наткнемся на лодку Мы пошли вдоль берега, обходя затопленные низинки. Зуев светил

фонариком, но свет его все тускнел, и Зуев его погасил, чтобы сберечь на крайний случай последний проблеск огня.

Я наткнулся на что-то темное и мягкое. Это был небольшой стог соломы. Зуев зажег спичку и сунул ее в солому. Стог вспыхнул багровым мрачным огнем. Огонь осветил мутную воду и уже затопленные впереди, сколько видит глаз, луга и даже сосновый лес на противоположном берегу. Лес качался и равнодушно шумел.

Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни и десятой доли того, что собирался сделать. Потом подумал, что глупо пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди много вот таких, хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет еще первого снега, но все уже пахнет этим снегом: и воздух, и вода, и деревья, и даже капустная ботва.

Должно быть, и Зуев думал примерно о том же. Он медленно вытащил из кармана шинели измятую пачку папирос и протянул мне. Мы закурили от догорающей соломы.

– Она сейчас погаснет, – тихо сказал Зуев. – Под ногами уже вода.

Но я ничего не ответил. Я слушал. Сквозь гул леса и плеск воды долетали слабые, отрывистые удары. Они приближались. Я обернулся к реке и закричал:

– Эге-гей! Лодка! Сюда!

Тотчас с реки ответил мальчишеский голос:

Зуев быстро разгреб солому. Вырвалось пламя. В черноту полетели столбы искр. Зуев начал тихо смеяться.

– Весла! – говорил он. – Весла стучат. Разве можно пропасть ни за что в нашей родимой сторонке?

Этот ответный крик «иду» особенно меня взволновал. Иду на помощь! Иду сквозь тьму на гаснущий свет костра. Этот крик воскрешал в памяти древние навыки братства, помощи, никогда не умирающие в нашем народе.

– Эй, на пески выходите! Пониже! – звонко крикнул голос с реки, и я вдруг понял, что это кричит женщина.

Мы быстро пошли к берегу. Лодка внезапно выплыла из темноты в мутный свет костра и ткнулась носом в песок.

– Погодите садиться, воду надо отлить, – сказал тот же женский голос.

Женщина вышла на берег и подтянула лодку. Лица ее не было видно. Она была в ватнике, в сапогах. Голова ее была закутана теплым платком.

– Как вас только сюда занесло? – строго спросила женщина, не глядя на нас, и начала вычерпывать воду.

Она молча и как будто равнодушно выслушала наш рассказ, потом так же строго сказала:

– Как же бакенщик вам ничего не сказал? Сегодня ночью на реке шлюзы открыли. Перед зимой. К утру весь остров затопит.

– А как вы попали ночью в лес, наша спасительница? – шутливо спросил Зуев.

– Шла на работу, – неохотно ответила женщина. – Из Пустыни. В Заборье. Вижу: огонь на острове, люди. Ну вот, догадалась. А перевозчика уже второй день нету, не караулит. Ни к чему. Еле весла нашла. Под сеном, в шалаше.

Я сел на весла. Я греб изо всех сил, но мне казалось, что лодка не только не продвигается, но что ее сносит к какому-то черному широкому водопаду, куда низвергается вся мутная вода, и тьма, и вся эта ночь.

Наконец мы пристали, вышли на песок, поднялись в лес и только там остановились закурить. В лесу было безветренно, тепло, пахло прелью. Ровный и величавый гул проходил в вышине. Только он напоминал о

Источник

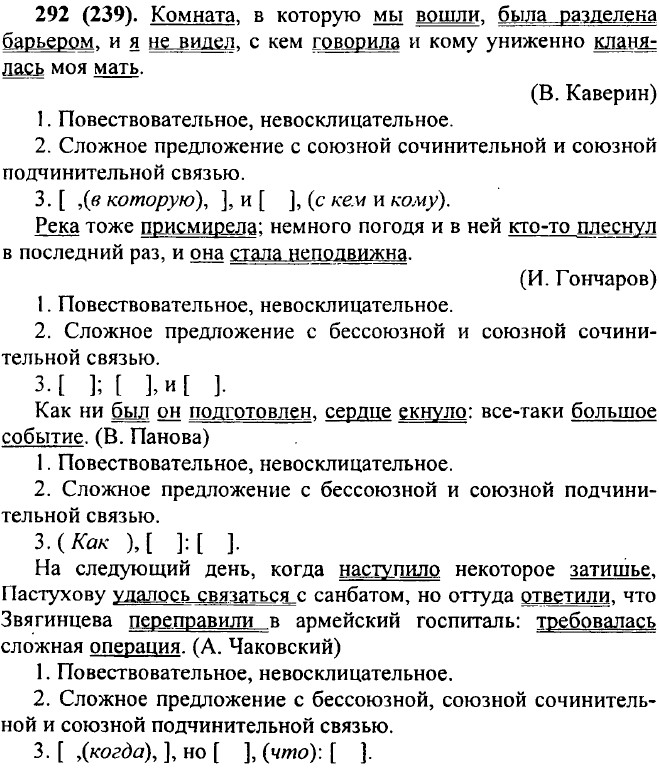

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи

Упр. 293 (240). 1. Сочинение и подчинение.

3) Мальчики стали дергать щуку за хвост, и Арсений Романович начал читать наставление о том, почему нельзя класть палец щуке в рот, даже если она сонная. (К. Федин.)

2. Сочинение и бессоюзная связь.

1) Через час явилась возможность ехать: метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. (А. Пушкин.)

4) Шумит лес, лицу жарко, а со спины пробирается колючий холод. (Б. Полевой.)

7) Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание. (М. Лермонтов.)

3. Подчинение и бессоюзная связь.

2) Хотя он и знал дорогу, но в прошлый раз ездил к танкистам днем; ночью же все казалось другим, незнакомым. (Э. Казакевич.)

5) Во всем, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что, когда коснешься их, они рассыпаются серой пылью. (М. Горький.)

4. Сочинение, подчинение и бессоюзная связь.

6) Я понимал, что выручить нас может только случайность: или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнемся на этом берегу на брошенную лодку. (К. Паустовский.)

Упр. 294 (241). Роковой день наступил наконец. Положено было, чтобы Елена простилась с родителями дома, а пустилась бы в путь с квартиры Инсарова. Отъезд был назначен в двенадцать часов. За четверть часа до срока пришел Берсенев. Он полагал, что застанет у Инсарова его соотечественников, которые захотят его проводить; но они все уже вперед уехали; уехали также. две таинственные личности (они служили свидетелями на свадьбе Инсарова). В комнате уже все было прибрано; чемодан, перевязанный веревкой, стоял на полу; и Берсенев задумался: много воспоминаний прошло у него по душе.

Двенадцать часов давно пробило, и ямщик уже привел лошадей, хотя «молодые» все еще не являлись. Наконец послышались торопливые шаги на лестнице, и Елена вошла в сопровождении Инсарова и Шубина. У Елены глаза были красны: она оставила мать свою лежащую в обмороке; прощание было тяжело. Елена уже больше недели не видела Берсенева: в последнее время он редко ходил к Стаховым. Она не ожидала его встретить, вскрикнула: «Вы! благодарствуйте!» — и бросилась ему на шею; Инсаров тоже его обнял. Настало томительное молчание. Что могли сказать эти три человека, что чувствовали эти три сердца? Шубин понял необходимость живым звуком, словом прекратить это томление.

Источник

Или вода внезапно перестанет прибывать

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с предложениями(синт. разбор):

1). Я понимал, что выручить нас может только случайность: или вода внезапно перестанет прибывать, или мы наткнёмся на этом берегу на брошенную лодку.

| часть — я понимал, (что) || часть — выручить нас может только случайность :(или) ||| часть — вода внезапно перестанет прибывать, (или) — |V часть — мы наткнёмся на этом берегу на брошенную лодку.

Предложение сложное, с разными видами связи, 1 и 2 части связаны подчинительным союзом (что), 3 и 4 -сочинительным союзом (или).

Схема [1],что[2] :или[3], или[4]

2). Маленький под тенью млечных башен, по хозяйски я гляжу во мглу, мрак не вечен, и мороз не страшен, если едешь от тепла к теплу.

1 часть- маленький под тенью млечных башен, 2 часть — по хозяйски я гляжу во мглу, 3 часть — мрак не вечен, и мороз не страшен, (если)4 часть — едешь от тепла к теплу.

Виды связи — бессоюзная и подчинение.

В первой части «маленький»=»я» и является подлежащим?

[1], [2],[3], если [4] \\ или, может быть такая схема [ ], [ ] и [ ] ( если. )

3). Во всём, что наполняет комнату, чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление, все вещи источают тот странный запах, который дают цветы, высушенные временем до того, что, когда коснёшься их, они рассыпаются серой пылью.

1 часть — во всём, что наполняет комнату, чувствуется нечто отжившее, какое-то сухое тление.

2 часть — все вещи источают тот странный запах,3 часть — который дают цветы, высушенные временем до того, что, 4 часть — когда коснёшься их, они рассыпаются серой пылью.

1 и 2 части связаны бессоюзной связью ,3 и 4 подчин. (что) и (когда).

«Во всём» является указательным словом?

«они рассыпаются серой пылью» не является ли пятой частью?

Последнее предложение 3) вызывает наибольшее сомнение, с трудом определяю границы предложений.

Читаю методички, но» чем дальше в лес, тем больше дров. «

С уважением, Алёна.

Алёна, в 1 предложении добавь с разными видами связи: союзной и бессоюзной (вторая часть с третьей и четвертой).

Схема [1],что(2):или[3], или[4] — придаточная часть выделяется круглыми скобками

Во 2 предложении

1 часть- маленький под тенью млечных башен, по хозяйски я гляжу во мглу,

бессоюзная

2 часть — мрак не вечен,

сочинительная

3 часть — (и) мороз не страшен,

подчинительная

4 часть — (если) едешь от тепла к теплу

[1], [2], и[3], если (4)

В 3 предложении

1.Во всём чувствуется нечто давно отжившее, какое-то сухое тление,

подчинительная связь

2. что наполняет комнату — изъяснительная придаточная часть, распространяет «во всем», отвечает на вопрос в чем?

3. (между 1 и 3 бессоюзная) все вещи источают тот странный запах

подчинительная

4. который дают цветы, высушенные временем до того,

подчинительная

5 (что) они рассыпаются серой пылью

подчинительная

6. когда коснёшься их

[1,(что 2)],[3],(4),(5),(6).

не устану Вас благодарить.Если не очень надоела , проверьте правильность выбора.

Найдите сложное предложение с придаточным уступки.

1) Так большие учёные оказались в плену больших оккультных страстей.

2)Но разве повернётся язык назвать их лжеучёными?

3)Никто из них не шёл на обман или фабрикацию фактов, никто не страдал научным фанатизмом, способным вывести на путь лженаучных притязаний.

4)»Демаркация» проходит по острию нравственно-этических оценок.

5)Честный исследователь, просто порядочный человек, сохраняющий порядочность и в делах науки, не может, чем бы он не занимался, оказаться в ряду лжеучёных.

Я думаю, что предложение номер 5.

Найдите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным.

1)Добрая, ласковая Земля неожиданно становится жестокой и безжалостной в отношении людей, её населяющих.

2)Что заставляет её, прекрасную нашу планету, становиться такой злой и беспощадной?

3)Об этом давно задумывались люди, замечая, что неистовство природных сил совпадает с крупными социальными катастрофами, возникающими в человеческом обществе: войнами, революциями, религиозными распрями, душевными потрясениями.

4)Нет ли здесь какой-то зависимости, которая нам неизвестна?

Я думаю, что предложение номер 3

Инна, Схема синтаксического разбора предложения (разбор под цифрой 4)

I. Разобрать предложение по членам (подлежащееа – тот кто действует, о ком или о чем идет речь; сказуемоеб – что о нем говорится, что он делает, сделал; определениев – от существительного к нему можно задать вопрос какой, чей; дополнениег – от глагола к нему можно задать вопрос косвенного падежа; обстоятельствод — от глагола к нему можно задать вопросы как? когда? почему? с какой целью? и т.п.).

II. Разделить предложение (если предложение сложное) на части, пронумеровать части по порядку.

III. Сделать описательный разбор (всего предложения) по следующей схеме:

1. По цели высказывания:

– повествовательное (.),

– вопросительное (?),

– побудительное (глагол стоит в повелительном наклонении, выражает просьбу, приказ).

2. По интонации:

– невосклицательное,

– восклицательное (!).

3. По количеству грамматических основ:

1) простое (одна грамматическая основа – одно подл.+ сказ),

2) сложное:

– сложносочинённое (предложения с разными грамматическими основами соединены сочинительными союзами*),

– сложноподчинённое (предложения с разными грамматическими основами соединены подчинительными союзами**),

– бессоюзное***,

– с разными видами связи (одни блоки предложения связаны сочинительным союзом, другие — подчинительным).

4. По наличию одного или обоих главных членов (в сложном предложении каждого простого предложения):

1) двусоставное (есть и подлежащее, и сказуемое).

2) односоставное (есть только один главный член предложения) с главным членом

а) подлежащим – назывное (Весна.);

б) сказуемым****

– определённо-личное,

– неопределённо-личное,

– обобщённо-личное,

– безличное.

5. По наличию второстепенных членов:

– распространённое (кроме главных членов есть второстепенные),

– нераспространённое (только главные члены).

6. По наличию пропущенных членов:

– полное,

– неполное (указать, какой член / члены предложения пропущен).

7. По наличию осложняющих членов:

1) неосложнённое,

2) осложнённое:

– однородными членами предложения (указать какими);

– обособленными второстепенными членами предложения – определениями (в том числе и приложениями), дополнениями, обстоятельствами (выраженными причастным, деепричастным, сравнительным и др. оборотами);

– вводными словами, вводными и вставными конструкциями,

– прямой речью;

– обращением.

Инна, Примечания:

а) ТИПЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО

Подлежащее – одно слово:

1. Имя существительное: Старший сын уехал в столицу.

2. Местоимение: Он уехал в столицу.

3. Имя прилагательное: Старший уехал в столицу.

4. Причастие: Поднявший меч от меча и погибнет.

5. Имя числительное: Двое уехали в столицу.

5. Инфинитив (неопределённая форма глагола): Любить – это прекрасно.

7. Наречие: Настало и роковое послезавтра.

8. Предлог: «В» является предлогом.

9. Союз: «А» – противительный союз.

10. Частица: «Не» с глаголами пишется отдельно.

11. Междометие: Неслось со всех сторон «ау».

12. Косвенная форма имени, спрягаемая форма глагола, предложение в значении имени существительного: «Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись» – было его девизом.

Подлежащее – цельное, то есть синтаксически неделимое словосочетание:

1. Имя в именительном падеже (наречие) + имя в родительном падеже: Пять стульев стояло у стены. Часть стульев стояла у стены.

2. Имя в именительном падеже + имя в родительном падеже с предлогом из: Многие из нас поедут в столицу.

3. Имя в именительном падеже + имя в творительном падеже с предлогом с (только при сказуемом – во множественном числе!): Мать с сыном поедут (мн. ч.) отдыхать.

4. Существительные начало, середина, конец + существительное в родительном падеже: Стоял конец сентября.

5. Существительное + согласуемое имя (фразеологизм, словосочетание с метафорическим значением): Шапка русых кудрей колыхалась на его голове.

6. Неопределённое местоимение (от основ кто, что) + согласуемое имя: Что-то неприятное было во всем его облике.

б) ТИПЫ СКАЗУЕМОГО см. прикрепленный файл в http://vk.com/topic-41801109_27168666

в) ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Определение — второстепенный член предложения, обозначающий признак лица или предмета и отвечающий на вопрос какой? чей?

Согласованные определения согласуются с определяемым словом в формах числа, падежа. Согласованные определения выражаются:

-прилагательным (Я надену к а к у ю? белую рубашку.);

-местоименным прилагательным (Дай мне ч ь ю? твою руку.);

-порядковым числительным (Принеси к а к о й? пятый том.);

-причастием (На столе лежит к а к о е? нераспечатанное письмо.)

Согласованные определения обычно стоят перед определяемым словом.

Несогласованные определения связаны с определяемым словом управлением или примыканием и выражаются:

-существительным в косвенном падеже с предлогом или без предлога (Я люблю пьесы к а к и е? Чехова. На ней была юбка к а к а я? в клетку.);

-существительным в И. п. (Я побывал на озере к а к о м? Байкал.);

-притяжательным местоимением его, её, их (Это ч е й? его дом.)

-наречием (Нам подали яйца к а к и е? всмятку и кофе к а к о й? по-варшавски.);

-глаголом в форме инфинитива (У него было желание к а к о е? учиться.)

Несогласованные определения обычно стоят после определяемого слова.

Приложения — определения, выраженные существительными и связанные с определяемым словом согласованием или примыканием. Приложения имеют следующие значения:

-качество, свойство предмета (Мороз-воевода дозором обходит владенья свои.);

-возраст, звание, род занятий и т.п. (Сестра Лиза приехала на каникулы.)

-пояснение, более точное название (В саду растёт шиповник — кустарник с крупными, похожими на розу цветами.);

— название литературных произведений, предприятий, торговых марок и т. д. (Я читаю роман «Евгений Онегин».)

г) ДОПОЛНЕНИЕ

Дополнение — второстепенный член предложения, который обозначает предмет (взять книгу, читать книгу, заинтересоваться книгой) и отвечает на вопросы косвенных падежей.

Дополнения зависят от тех членов предложения, которые так или иначе связаны с глаголами (гуляю с другом; гуляющий с другом; гуляя с другом; распространение листовок — существительное распространение образовано от глагола распространять; довольный обедом — отглагольное прилагательное).

Дополнение выражается в первую очередь существительными и словами со свойствами существительного, а также неопределенной формой глагола (инфинитивом) и недел

Источник