Плавающий колёсный бронетранспортёр БТР-70

В 1971 году изготовили опытный образец колёсной БМП ГАЗ-50, разработанный конструкторским бюро Горьковского автозавода на базе агрегатов и узлов БТР-60ПБ. Колёсная боевая машина пехоты имела такое же вооружением и башню, что и БМП-1. Десантное отделение новой машины вмещало восемь пехотинцев. БМП ГАЗ-50 по разным причинам серийно не выпускалась, однако её шасси использовали для создания бронетранспортёра БТР-70, который приняли на вооружение 21.08.1972.

В целом компоновка БТР-70 повторяет БТР-60ПБ. Отделение управления с местами механика-водителя и командира машины находится передней части корпуса бронетранспортера. За отделением управления находится десантное отделение, а моторно-трансмиссионное – в кормовой части.

Механик-водитель и командир машины вне поля боя наблюдают за окружающей обстановкой через два ветровых стекла, которые оборудованы обогревательным устройством и стеклоочистителем. Стёкла в боевом положении закрываются броневыми крышками. В этом случае командир наблюдает через прибор ТНПКУ-2Б и три перископических прибора ТНП-Б, а механик-водитель использует четыре ТНП-Б. Для входа в отделение управления имеются два люка в крыше корпуса.

Закрытый герметичный корпус БТР-70 сваривается из катаных листов бронестали. Толщина лобовых деталей – 8-10 миллиметров. Башня также сварной конструкции, её толщина в передней части составляет 6 миллиметров. Высота корпуса и бронетранспортёра по сравнению с БТР-60ПБ уменьшилась на 185 миллиметров.

Важным новыми элементами корпуса стали небольшие нижние боковые люки, смонтированных с обеих сторон корпуса между третьей и второй парами колёс. Люки предназначаются для скрытого спешивания и посадки десанта. Дополнительные люки имеются и в крыше десантного отделения.

Десантное отделение может вместить шесть мотострелков. Они размещаются лицом к бортам на сиденьях, что дает возможность вести огонь прямо со своих мест. В бортах корпуса для этого имеется шесть амбразур, закрывающихся броневыми крышками. С каждого борта десантного отделения установлено по прибору ТНП-Б для ведения наблюдения. Ещё один десантник размещается в передней части, стрелок пулемётной установки находится по другую сторону.

У бронетранспортёра БТР-70 то же вооружение, что и у БТР-60ПБ: пулемёт КПВТ калибра 14,5 мм и пулемёт ПКТ 7,62 мм установлены в бронированной башне с круговым вращением. Также разработали опытный образец БТР-70 со смонтированным на башне автоматическим гранатомётом АГ-17, однако эта модель серийно не выпускалась.

Бронетранспортер оснащен силовой установкой повышенной мощности. В кормовой части корпуса в моторно-трансмиссионном отделении на общей раме установлено два восьмицилиндровых V-образных карбюраторных двигателя ГАЗ-49Б (мощность каждого 120 л.с.). Охлаждение масла осуществляется в двух теплообменниках и радиаторах. Применение карбюраторных двигателей работающих на бензине связано с повышенной пожароопасностью. Для снижения пожароопасности топливные баки установлены в изолированных отсеках, также бронетранспортёр оборудован автоматической противопожарной системой. Место механика-водителя оборудовано системой отключения от двигателя силовой передачи, которая дает возможность в случае выхода из строя одного из двигателей быстро его отключить и продолжать движение на исправном двигателе.

Ходовая часть, как и у БТР-60ПБ, выполняется по колёсной формуле 8х8. Первые две пары являются управляемыми, при этом минимальный радиус разворота равняется 12,6 метрам. Подвеска торсионная, колёса имеют разъёмный обод, шины низкого давления, бескамерные, размером 13,00х18 дюймов. БТР оснащен системой централизованного регулирования давления в шинах. Наличие мощных компрессоров в этой системе дает возможность регулировать давление в зависимости от условий и компенсировать при простреле шины потерю давления.

Максимальная скорость бронетранспортёра БТР-70 при движении по шоссе составляет 80 км/час. БТР обладает высокой проходимостью по пересечённой местности. Он преодолевает водные преграды вплавь со скоростью до 10 км/час. Движение по воде обеспечивает двухступенчатый водомётный движетель. Запас хода на плаву — 12 часов.

Во время разработки БТР-70 значительное внимание уделялось его оборудованию для ведения действий в условиях использования ядерного оружия, а также других средств массового поражения. На БТР размещены прибор радиационной разведки ДП-3Б, фильтровентиляционная установка, состоящая из фильтра-поглотителя и нагнетателя-сепаратора, комплект для спец. обработки и войсковой прибор хим. разведки ВПХР.

В состав оборудования бронетранспортера входят: танковое переговорное устройство, радиостанция Р-123М, отопитель, буксирные приспособления и лебёдка для самовытаскивания (тяговое усилие 6 тыс. кгс).

Войсковая модернизация БТР-70. Абхазия. 9 марта 1999 г.

Видео Виталия PQ («Вестник Мордовии») http://www.vestnik-rm.ru/

Источник

БТР-50П. По земле и по воде

История создания гусеничного плавающего бронетранспортёра БТР-50П

Выданное ГБТУ тактико-техническое задание сразу же предусматривало создание двух новых боевых машин – легкого плавающего танка и бронетранспортёра на его базе с максимально возможной унификацией узлов и агрегатов конструкции. Новый советский БТР создавался совместно конструкторами ВНИИ-100 (Ленинград), Челябинского Кировского завода (ЧКЗ) и завода «Красное Сормово», общее руководство над проектом осуществлял известный советский танковый конструктор Ж. Я. Котин. К работам по созданию новых боевых машин в СССР приступили 15 августа 1949 года, а технический проект нового бронетранспортёра был готов уже 1 сентября 1949 года. В том же году проектные работы по созданию легкого плавающего танка и гусеничного БТР были перенесены в Челябинск, где проекты получили обозначения «Объект 740» (будущий ПТ-76) и «Объект 750» (будущий БТР-50П).

С самого начала работ перед советскими конструкторами стояла задача – создать гусеничный плавающий бронетранспортёр, предназначенный для транспортировки личного состава мотострелковых подразделений Советской Армии, а также разных военных грузов, в том числе артиллерийских орудий и легкой колесной техники в условиях возможного огневого противодействия со стороны вероятного противника. Работы над танком и БТР велись параллельно, но бронетранспортёр создавался с некоторым отставанием от графика. Такая задержка обосновывалась отработкой большого количества конструкторских решений, к примеру водометного движителя, сначала на легком плавающем танке ПТ-76. Именно успешные испытания ПТ-76 вселяли в конструкторов уверенность в то, что и работы по созданию БТР будут завершены столь же удачным образом.

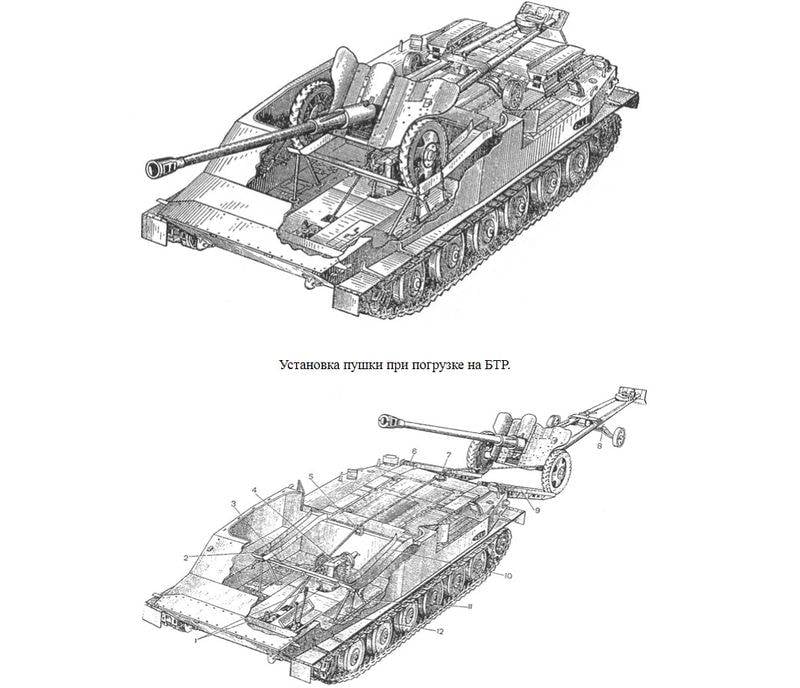

Одним из требований технического задания при создании новой боевой машины была перевозка двух тонн различных грузов вплоть до дивизионной артиллерии и внедорожника ГАЗ-69. Работая над решением этой задачи, конструкторы столкнулись с трудностями при выборе погрузочного устройства. Рассматривались два основных варианта: крановая установка с электроприводом и лебедка с приводом от основного двигателя бронетранспортёра с погрузкой по откидным аппарелям. В ходе работ от варианта с краном отказались по причине чрезмерной конструкторской и эксплуатационной сложностью данного решения.

Интересным фактом является то, что уже во время испытаний нового гусеничного БТР конструкторы по собственной инициативе провели стрельбы на суше и на плаву из перевозимых артиллерийских систем: противотанковой 57-мм пушки ЗИС-2 и даже 85-мм пушки Д-44. Проведение подобных испытаний техническими заданиями от военных не предусматривалось, единственным требованием была транспортировка дивизионной артиллерии. На удивление многих данные стрельбы прошли успешно и не привели к поломкам в ходовой части бронетранспортёра и каким-либо происшествиям. Более того, запаса плавучести машины оказалось вполне достаточно и для ведения огня из перевозимого орудия без затопления или опрокидывания БТР, что только подтверждало очень высокие амфибийные возможности новых машин.

Первый опытный образец гусеничного бронетранспортёра был готов к концу апреля 1950 года, с 26 апреля по 11 июня того же года БТР проходил заводские испытания. Проведенные испытания позволили скорректировать техническую документацию на новую боевую машину, уже в июле было готово два новых опытных образца «Объекта 750», государственные испытания которых велись во второй половине 1950 года. По результатам госиспытаний машину в очередной раз доработали, и в третьем квартале 1951 года ЧКЗ представил на испытания еще два опытных образца, которые в следующем году прошли стадию войсковых испытаний. Военные отметили недостаточную прочность конструкции волноотражательного щитка, неудовлетворительную кучность боя штатного вооружения – крупнокалиберного 12,7-мм пулемета ДШК, а также случаи самопроизвольного срабатывания противопожарного оборудования. После устранения всех указанных военными недостатков и доработки БТР прошли осенью 1953 года контрольные испытания, преодолев в совокупности 1,5 тысячи километров. В апреле следующего года новый бронетранспортёр был официально принят на вооружение Советской Армии приказом министра обороны СССР под обозначением БТР-50П.

Новая советская боевая машина была уникальной по многим своим характеристикам и представляла собой полностью отечественную разработку, которая создавалась без оглядки на иностранные образцы подобной техники. Более того, плавающий танк ПТ-76 с мощным артиллерийским вооружением, на шасси которого и создавался БТР-50П, был единственной в своем роде машиной. Во многом созданию подобной техники помог большой опыт по разработке легких плавающих танков, который был накоплен в СССР еще перед Второй мировой войной.

Технические особенности бронетранспортёра БТР-50П

Первый советский гусеничный бронетранспортёр представлял собой плавающую боевую машину с противопульным бронированием. Водоизмещающий корпус бронетранспортёра изготавливался методом сварки из бронелистов толщиной от 4 до 10 мм. Боевая масса БТР-50 не превышала 14,2 тонны. Отличительной особенностью боевой машины было расположение дизельного двигателя вдоль продольной оси корпуса. Для нового образца бронетехники советские конструкторы выбрали следующую компоновочную схему. В передней части БТР находилось отделение управления, в средней части – десантное отделение, в корме – моторно-трансмиссионное отделение. Экипаж бронетранспортёра состоял из двух человек: механика-водителя и командира. Рабочее место командира находилось справа, мехвода – слева. Помимо этого, внутри корпуса в десантном отсеке могли разместиться 12 бойцов. Максимально БТР мог переправить через водную преграду до 20 человек личного состава или двух тонн различных военных грузов, например артиллерийское орудие вместе с расчетом. Версии бронетранспортёра без крыши оснащались съемным тентом, который защищал десант от воздействия осадков.

Ходовая часть, трансмиссия и силовая установка достались БТР-50П без изменений от танка ПТ-76. Сердцем боевой машины был дизельный двигатель В-6ПВГ, развивавший максимальную мощность 240 л.с. Этой мощности хватало, чтобы обеспечить гусеничной машине максимальную скорость хода до 45 км/ч при движении по шоссе и до 10,2 км/ч на плаву. Запас хода оценивался в 240-260 км (по шоссе). Новый бронетранспортёр, как и легкий танк ПТ-76, отличался высокими характеристиками подвижности и проходимости, обладал запасом плавучести, неплохой маневренностью и остойчивостью. Именно по этой причине новая техника поступала на вооружение не только мотострелковых подразделений, но и подразделений морской пехоты. Помимо водоемов, БТР-50 легко преодолевал препятствия в виде рвов и траншей шириной до 2,8 метра и вертикальных стенок высотой 1,1 метра.

В кормовой части машины на крыше моторно-трансмиссионного отделения конструкторы расположили откидные аппарели для погрузки артиллерийских орудий и минометов (БТР-50П мог перевезти 120-мм миномет, 57-мм, 76-мм или 85-мм артиллерийское орудие), а также полноприводных автомобилей ГАЗ-67 или ГАЗ-69. Для транспортировки вооружения БТР специально был оснащен погрузочным устройством, которое состояло. помимо откидных аппарелей, из мощной лебедки с тяговым усилием на уровне 1500 кгс.

Несмотря на то, что на прототипах во время испытаний был установлен крупнокалиберный пулемет ДШК, в серию бронетранспортёры пошли либо без штатного вооружения, либо со 7,62-мм пулеметом СГМБ, созданным на базе станкового пулемета СГ-43. Вторая попытка вооружить боевую машину крупнокалиберным оружием была предпринята уже в 1956 году. Опытный образец БТР-50ПА вооружили 14,5-мм пулеметом КПВТ, который, как и ранее ДШК, попробовали установить на турельной установке с бронеспинкой на люке командира БТР. Несмотря на старания конструкторов и эта версия БТР-50 с повышенной огневой мощью не дошла до стадии принятия на вооружение.

Варианты модернизации

Уже в 1959 году в серийное производство была запущена самая массовая модификация гусеничного бронетранспортёра, получившая обозначение БТР-50ПК. Главным отличием данной модели было наличие крыши, которая закрывала всё десантное отделение. Для посадки и высадки десанта в крыше спроектировали три отдельных люка. Стоит отметить, что крышей в 1959 году оснастили все имеющиеся советские бронетранспортёры, это касалось и колесных машин – БТР-40 и БТР-152. Советские военные учли опыт городских боев в Венгрии в 1956 году, когда десантники оказывались уязвимы для огня с верхних этажей зданий, помимо этого, внутрь корпуса можно было легко закинуть бутылки с горючей смесью или гранаты. Помимо защитной функции, крыша над десантным отделением улучшала и без того очень хорошие амфибийные свойства БТР, позволяя плавать даже при легком волнении, вода просто не попадала внутрь машины.

Также достаточно массовой стали командно-штабные машины БТР-50ПУ и БТР-50ПН, производство первой модели в Волгограде развернули в 1958 году. Такая машина могла перевозить до 10 человек, а в штабном отделении для работы с картами и документами установили стол. Также отличительной особенностью командно-штабной машины было наличие комплекса из трех радиостанций Р-112, Р-113 и Р-105. Штатным оборудованием боевой машины стали три четырехметровых антенны, одна 10-ти и одна 11-метровая антенна. В процессе модернизации машин менялся состав размещенного внутри оборудования и связи.

Уже в 1970-е годы часть первых серийных БТР-50П переделали в машины технической помощи (МТП). Такая бронетехника использовалась мотострелковыми подразделениями, получившими на вооружение новые боевые машины пехоты БМП-1. В модернизированных бронетранспортёрах вместо десантного размещалось производственное отделение с бронированной крышей. Высота отделения была увеличена, что позволяло ремонтникам работать в полный рост. В производственном отделении перевозился рабочий инструмент, устанавливалось оборудование и приспособления для ремонта и обслуживания БМП-1, имелись и средства для эвакуации боевой машины пехоты. А для установки и монтажа на БМП-1 различных узлов и агрегатов на МТП разместили кран-стрелу.

Источник