Как дышат водные животные и как они выживают?

Как животные дышат под водой, если там нет кислорода, чтобы дышать? Или всё-таки он там есть?

Крупные и не очень животные, живущие в воде, дышат через кожу. Также они имеют жабры, которые содержат специальные клетки, предназначенные для обеспечения газообмена при прохождении через них воды.

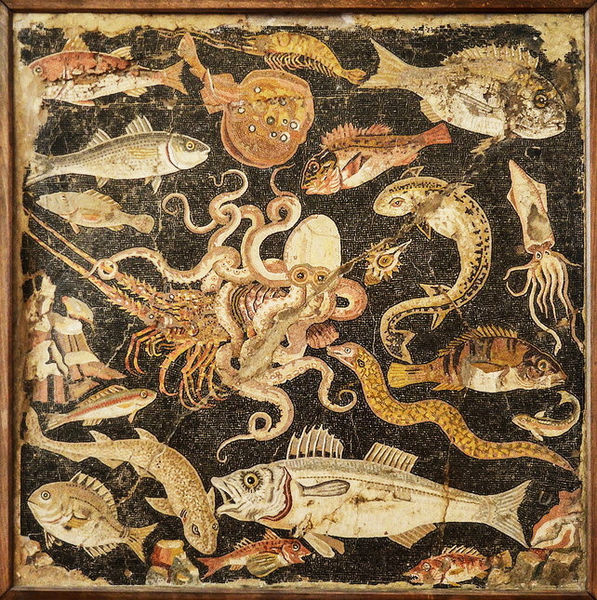

Водные животные едят разнообразную пищу. Такие животные, как кораллы, губки и киты, едят мелких ракообразных, называемых планктоном. Океанские рыбы имеют самые различные привычки в том, что касается питания. Большинство океанских рыб едят друг друга и ракообразных, таких как креветки, крабы и криль. Они также питаются водорослями, ламинарией, планктоном, детритом и головоногими моллюсками (осьминоги и кальмары), а также иглокожими (морские ежи). Некоторые океанские рыбы являются падальщиками и питаются тушами других морских животных.

Многие морские животные являются хищниками. Но некоторые из них, такие как морские черепахи, ламантины и дюгони, специализируются на поедании подводных растений. Некоторые морские рыбы — травоядные. Они пасутся на водорослях в прибрежных водах.

Морские организмы приспособились к разнообразным средам обитания и экологическим условиям в океанах. У них имеются физиологические, поведенческие и структурные адаптации для выживания в водной среде. Физиологические адаптации морских животных в большей мере связаны с метаболизом тела. Водные животные также научились поведенческим адаптациям, чтобы выжить и убежать от хищников.

Из-за хрупкости окружающей среды экологи часто высказывают особую озабоченность именно водными животными. Разрушительный рыбный промысел, излишний лов, изменение климата и загрязнение морской среды с земли и воздуха — всё это очень сильно влияет на океаны. Агрессивные химические вещества, загрязняющие воду, оказывают разрушительное воздействие на многие морские виды животных. Эта экосистема нуждается в защите.

Забавные факты

Дельфины спят с открытыми глазами; половина их мозга никогда не спит, чтобы они могли постоянно следить за хищниками и другими угрозами.

Синие киты производят звуки громкостью 188 децибел, что является самым громким звуком, производимым каким-либо животным на земле.

У осьминога три сердца.

Черепахи, похоже, не любят Антарктиду. Кроме как здесь, они живут на всех остальных континентах.

Морские губки живут без головы, глаз, рта, костей, щупалец, лёгких, сердца или мозга. Им и так хорошо.

Сердце креветки находится в голове.

Сом — как один очень большой язык, на этой рыбе располагается почти 100.000 индивидуальных вкусовых рецепторов (у крупных особей — даже больше!). Для сравнения, у людей их всего 2000-8000, и все они сосредоточены на языке. А у сома они распределены по всему телу. Его тело лишено чешуи и покрыто слоем слизи, обеспечивающей скольжение и маневренность рыбы в воде.

Голова черепахи логгерхеда продолжает расти по мере взросления.

Большие белые акулы могут проглотить морского льва за один присест.

Кашалоты — единственные хищники, которые охотятся на гигантского кальмара.

Несмотря на то, что у дельфинов есть 100 зубов, они проглатывают свою добычу целиком, не разжёвывая.

Во рту синего кита может поместиться около 100 человек. Но это скромное создание питается только мелкими рыбками.

Мурены продолжают открывать и закрывать рот в процессе дыхания. Они просто так дышат.

Черви Помпеи живут в вулканических жерлах, расположенных на 2500 метров ниже поверхности океанов. Если их вывести на поверхность, они гибнут.

Некоторые угри могут покидать воду и скользить по суше (в течение короткого периода времени).

Зубы крабов находятся в их желудках.

Дюгони родственны слонам.

Морские звёзды живут на морском дне. Они — единственные животные с ногами на руках.

Источник

Как дышат животные, живущие под водой?

между животные, которым удается дышать под водой Есть млекопитающие, амфибии, насекомые и рыбы, которые живут в определенных условиях, которые позволяют им соответствовать процессу дыхания.

Эти виды разработали механизмы адаптации к окружающей среде на протяжении всего своего существования. Поэтому важно объяснить, как эти живые существа работают в среде, в которой они живут..

В зависимости от типа животного, мы проанализируем дыхание многих из этих видов, которым удается выжить в особых условиях..

Дыхание рыб и амфибий

Для Управления по делам детей и семей Министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов Америки процесс дыхания рыб и земноводных определяется следующим образом:

«Рыба может жить в особой форме воды. Например, рыба, которая живет в соленой воде в океане, не сможет жить в пресной воде озера. Как и другие живые существа, рыбы дышат кислородом. Вместо того чтобы получать кислород из окружающего их воздуха, они поглощают кислород из воды вокруг них через жабры.

Жабры — это органы дыхания водных животных, образованные листами, которые защищают ваше тело и некоторые внутренние органы..

Они позволяют брать кислород из воды, которая поступает через рот, а кровеносные сосуды в жабрах переносят кислород в кровь. Амфибии выполняют процесс метаморфозы, от которой они также дышат через легкие.

Теперь есть различия между формами дыхания с помощью легких и жабр. Например, у китов и дельфинов легкие, как у людей, но они поднимаются на поверхность, чтобы дышать, потому что они дышат через ноздри, расположенные в верхней части головы..

В случае рыбы у них есть жабры, и дыхание происходит, когда рыба открывает и закрывает рот; Когда вы открываете рот, вода входит, а когда вы ее закрываете, она толкает воду к жабрам..

Водные млекопитающие должны постоянно выполнять этот процесс, беря кислород с поверхности, чтобы жить в окружающей их среде. Рыба берет воду — сладкую или соленую — кислород, который берут жабры, и они транспортируют их к остальной части их тела.

Что касается функции внутренних жабр рыбы, процесс происходит следующим образом: когда рыба дышит, регулярно откусывайте кусочек воды. Это перемещается к сторонам горла, проталкивая воду через отверстия жабры, таким образом, это проходит по внешним жабрам.

Таким образом, рыба может непрерывно дышать, периодически используя внешние и внутренние жабры..

Дыхание водных насекомых

Некоторые насекомые проходят первые стадии своего развития в воде. Есть виды, которые живут в воздухе.

Некоторыми примерами этого типа животных являются стрекозы, нимфы и другие виды, которые рождаются как водные личинки.

Как и всем животным, эти насекомые также должны преобразовывать кислород в углекислый газ, чтобы выжить. Процесс дыхания в этом случае происходит через отверстия, которые находятся по бокам их тел, называемые дыхальцами.

Дыхательные пузырьки представляют собой отверстия ряда трубок тела насекомого, которое транспортирует кислород к наиболее важным органам. У водных насекомых в этой системе произошла адаптация, позволяющая проводить часть их жизни под водой.

О погружении водных млекопитающих

Интересным моментом в отношении дыхания водных млекопитающих является то, как морские позвоночные приспосабливаются к существующему давлению на их тела, когда они погружены в воду, что очень сильно отличается от давления беспозвоночных в воде..

Хотя эти животные не дышат под водой, они способны задерживать дыхание в течение длительных периодов, что является предметом изучения для ученых и исследователей..

Очевидно, что легкие и другие органы, участвующие в дыхании, а также другие восприимчивые органы, подвергаются воздействию погружения на большие глубины, будучи «раздавленными» под таким давлением.

Однако способность адаптироваться к этим условиям предотвращает коллапс легкого и повреждение других органов, благодаря, в частности, грудной полости и, в частности. Среднее ухо этих морских видов обладает особой физиологией, которая защищает их и дает им возможность долго оставаться под водой..

Грудные стенки морских млекопитающих способны противостоять полному коллапсу легкого.

С другой стороны, специализированные структуры их легких позволяют альвеолам (маленьким мешочкам, которые являются частью дыхательной системы и где происходит газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью) сначала разрушаться, а затем заканчиваются конечными дыхательными путями..

Эти структуры могут также помочь в реинфляции легких после погружения с помощью химических веществ, называемых поверхностно-активные вещества.

Что касается среднего уха, у этих млекопитающих есть специальные кавернозные пазухи в этом органе, которые, как предполагается, остаются погруженными в кровь во время погружения, таким образом заполняя воздушное пространство

Удивительно, как различные виды способны функционировать самостоятельно, особенно в отношении процесса дыхания — вдыхания кислорода и выдоха углекислого газа — в таких разнообразных средах, как воздух и вода..

Легкие и жабры — это сложные структуры, адаптированные к крайне различным условиям, но в конечном итоге достигающие той же цели: обеспечить организм кислородом, необходимым для его выживания.

Источник

Как водные млекопитающие дышат под водой

Средний объём лёгких человека составляет 2500 миллилитров. При спокойном вдохе поглощается 500 миллилитров воздуха, из которых 140 остаётся в так называемом «вредном пространстве», а 360 поступает в лёгкие. Значит, альвеолярный воздух вентилируется всего лишь на одну седьмую часть (360/2500).

Водные млекопитающие киты за одно дыхательное движение обновляют содержимое лёгких на 90 процентов! Подвижная грудная клетка, мощные дыхательные мускулы, развитая мускулатура в лёгочной ткани – всё это приспособлено для того, чтобы сделать глубокий выдох – вытолкнуть бесполезный, отдавший кислород воздух и как можно быстрее заменить его новой порцией чистого атмосферного воздуха. С каждым дыхательным движением в лёгкие кита поступает в 4-5 раз больше кислорода, чем в лёгкие человека.

Кашалот перед длительным погружением делает 60-70 вдохов; можно представить себе, как основательно он «заряжает» свой организм кислородом.

У водных млекопитающих повышена так называемая кислородная ёмкость крови. Известно, что кислород по организму разносит особый, содержащийся в красных кровяных тельцах (эритроцитах) пигмент – гемоглобин. Проходя через лёгкие, гемоглобин присоединяет кислород и в виде оксигемоглобина устремляется по артериям во все уголки организма.

Один грамм гемоглобина крови человека связывает 1,23 кубических сантиметра кислорода, а тюленя – 1,78. К этому надо добавить, что процесс связывания кислорода гемоглобином идёт у ныряющих млекопитающих очень быстро.

Водные млекопитающие отличаются экономным расходованием кислорода во время ныряния. Так, у обыкновенного тюленя расход кислорода в течение одной минуты после погружения снижался в 15 раз! Эта экономия обеспечивается различными способами. Замедляется обмен веществ в организме зверя, уменьшается количество вырабатываемого тепла, происходят резкие изменения в кровообращении и характере кровоснабжения различных тканей.

У морского льва, например, уже через 10 секунд после начала ныряния количество сокращений сердца падает от 130-140 до 30-40 в минуту, а у серого кита – со 100 до 10 ударов. Но особенно отличается в этом отношении нутрия. У неё частота сердцебиений при погружении в воду уменьшается с 216 до 4! Разница колоссальная. У северного морского слона частота сокращений сердца в конце 40 – минутного ныряния также падала до 4, но исходный уровень у этого вида гораздо ниже, чем у нутрии: 60 ударов в минуту.

Специальные измерения показали, что при нырянии давление крови в магистральных сосудах сохраняется в норме. Зато в малых артериях оно уменьшается до уровня венозного, а иногда и вовсе сходит на нет, то есть пульс перестаёт прощупываться.

Перераспределение кровопотока имеет огромнейшее значение для зверя. В любых условиях его головной мозг нормально омывается кровью, в достатке снабжается кислородом. Болезненно реагирует головной мозг на недостаток кислорода: 4-5 минут – и в нежных клетках наступают необратимые изменения. «Оживление» организма становится невозможным. Другие органы могут побыть и на голодной диете, они гораздо выносливее и неприхотливы.

Нервные клетки дыхательного центра животных находятся в передней трети продолговатого мозга. Водные млекопитающие очень чувствительны к концентрации углекислого газа в крови. Чуть содержание его превышает норму – дыхательный центр даёт «команду» усилить вентиляцию лёгких, увеличить приток кислорода, улучшить вывод углекислоты из крови. И здоровый организм выполняет эти команды, дыхание становится глубоким, нормальный состав газов крови восстанавливается. Но вот что удивительно – дыхательный центр головного мозга водных млекопитающих чрезвычайно устойчив к повышению концентрации в крови углекислого газа.

Поразмыслив, учёные поняли в чём суть дела: сохранение у этих зверей свойственной для наземных млекопитающих чувствительности к углекислоте могло позволить дыхательному центру сыграть злую шутку со своим хозяином – заставить его усилить «вентиляцию» лёгких в самый неподходящий момент, во время ныряния. Конечно, вдох под водой был бы для зверя последним…

Перераспределение кровяного потока, усиленное питание головного мозга, когда зверь находится под водой, — эти механизмы обнаружены не только у водных млекопитающих – они есть у бобра, ондатры и некоторых других зверей.

Гемоглобин есть не только в крови, но и в форме миоглобина присутствует в мышечной ткани животных. Миоглобин запасает кислород и отдаёт его по мере надобности. У водных млекопитающих этого пигмента очень много, у дельфинов, например, его столько же, сколько и гемоглобина. В мышцах сердца и головы дельфинов миоглобина в 4-5 раз больше, чем у кролика или морской свинки, а в спинных и брюшных мышцах – в 15 раз!

Учёные установили, что запас кислорода в организме человека составляет в среднем 2640 миллилитров, из них в лёгких – 900, в крови – 1160, тканевой жидкости – 245, в миоглобине – 335 миллилитров — одна седьмая часть общего запаса. У тюленя же из 5400 миллилитров кислорода миоглобин удерживает свыше 2500, то есть почти половину!

Итак, получить больше свежего воздуха, полнее использовать содержащийся в нём кислород, доставить тканям быстрее, лучше «выгрузить» его, создать резервы воздуха и кислорода при нырянии, экономнее расходовать драгоценный газ в погруженном состоянии, обеспечивать им в первую очередь жизненно важные центры – вот к чему сводятся, в сущности, все сложнейшие морфологические и физиологические приспособления, выработавшиеся у водных млекопитающих в процессе великого обратного пути с суши в воду.

Некоторые водные млекопитающие достигли высокой степени совершенства, другие же обладают менее яркими и полными приспособлениями, но принцип для всех общий. А это для нас главное.

Источник