Морские котики обходятся без быстрого сна

Засыпая на плаву, северные морские котики спят без REM-фазы – и, видимо, не испытывают в связи с ее отсутствием никаких неудобств.

Как мы знаем, сон делится на фазы: медленную (которую тоже можно разбить на несколько частей, в зависимости от того, что в это время происходит в мозге) и быструю, которую еще называют REM-фазой, от Rapid Eyes Movies – быстрые движения глаз.

Быстрый сон есть почти у всех наземных зверей и птиц, и считается, что правильное чередование фаз сна абсолютно необходимо для того, чтобы организм (весь организм, а не только мозг) оставался здоров. В экспериментах, в которых подопытных крыс или мышей лишали быстрой фазы сна, животные начинали чувствовать себя явно плохо – они теряли вес, у них ненормально повышалась температура тела, в конце концов, они преждевременно погибали.

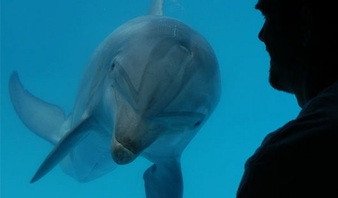

С другой стороны, водные млекопитающие, вроде китов и дельфинов, спят без REM-фазы. Эксперименты Олега Лямина и его коллег из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Южного федерального университета, Утришского дельфинариума, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Швейцарской высшей технической школы Цюриха говорят о том, что точно так же – без быстрого сна – могут спать и северные морские котики (Callorhinus ursinus).

Опыты ставили с четырьмя котиками, которых снабдили электродами, считывавшими активность мозга, глаз, сердца и мышц тела. Чтобы сравнить, как животные спят на плаву и выбравшись на сушу, в их бассейне меняли уровень воды – когда вода уходила, из-под нее появлялась платформа, на которую котики могли залезть и заснуть.

Оказалось, что на воде морские котики обходятся либо вообще без REM-фазы, либо она у них занимает очень немного времени. Если же котик спал на суше, то у него чередовались медленный и быстрый сон, причем ничто не говорило о том, что животному нужно как-то компенсировать недостаток быстрого сна на воде. (Известно, что полностью сухопутные животные, если их оставить без быстрой фазы, потом стараются восполнить ее недостачу, и REM-сон у них на какое-то время становится дольше, чем обычно.)

Кроме того, по котикам не было видно, что отсутствие быстрого сна им как-то вредит. Впрочем, если учесть, что они могут оставаться в воде в общей сложности до 10 месяцев в году, и если все это время они спят без REM-фазы, то было бы странно, если бы ее отсутствие доставляло им какое-то неудобство. Полностью результаты экспериментов описаны в Current Biology.

Про быстрый сон известно, что во время него мозг разогревается (как, кстати, и при пробуждении), а во время прочих фаз сна, наоборот, остывает. Тут нужно вспомнить про еще одну особенность котикового сна: на воде они спят по очереди каждым полушарием. Такой однополушарный сон свойствен тюленям, дельфинам, ламантинам и некоторым птицам. (Какое-то подобие однополушарного сна есть и у людей).

Та часть мозга, которая бодрствует, помогает плыть, если это водный зверь, или просто следит за тем, что происходит вокруг. Можно предположить, что на суше быстрый сон нужен котикам, чтобы не давать мозгу сильно охладиться; на воде же одно полушарие и так не спит, и потому риска переохлаждения нет.

Впрочем, не исключено, что быстрый сон нужен котикам для каких-то других целей. Остается надеяться, что они, со своей удивительной способностью переключаться между двумя графиками сна, помогут разобраться нам, для чего вообще появилась эта REM-фаза – не только у самих котиков, но и у других животных.

Источник

Почему тюлени могут долго находиться под водой?

Подводная среда враждебна к млекопитающим. Без акваланга человек может продержаться под водой не более шести минут, тогда как некоторые тюлени могут погружаться на период до получаса.

Кессонная (декомпрессионная) болезнь (известная как болезнь водолазов), вызывающая потерю сознания на глубине 100 м, отравление кислородом, вызывающее конвульсии, сильная гипоксия, из-за которой темнеет в глазах — все это проблемы, связанные с погружением на большую глубину. Чтобы избежать этих опасностей, тюлени прошли долгое эволюционное развитие и выработали целый ряд совершенных приспособлений.

Многие млекопитающие кормятся в воде или около нее, но только два отряда — китообразные и сирены — приспособлены полностью к водному образу жизни. Тюлени, морские котики и морские львы, принадлежащие к отряду ластоногих, большую часть своей жизни проводит в воде, лишь на короткий срок покидая ее.

Итак, все эти животные хорошо приспособлены к подводной жизни, но, оставаясь воздуходышащими, они вынуждены возвращаться к поверхности воды, чтобы пополнить запас кислорода.

Первым шагом для ныряющих тюленей стало выдыхание большей части воздуха из легких. После погружения под давлением воды легкие сжимаются, и воздух выталкивается в бронхи, а затем выходит через рот и нос. Этот механизм сжатия легких приводит к тому, что на глубине около 60 м в теле животного не остается свободного газа, что помогает избежать воздушной эмболии — явления, когда пузырьки свободного газа под давлением на большой глубине растворяются в крови, а при поднятии на поверхность вскипают в сосудах ныряльщика.

На первый взгляд, идея сжатия легких — не самая удачная. Но эта способность стала необходимой для тюленей, ныряющих на значительную глубину. Когда легкие сжимаются, длительность погружения зависит от количества кислорода, запасенного в теле.

Ныряя, все млекопитающие нуждается в запасе кислорода, поскольку обмен веществ не прекращается во время погружения. Их кровеносная система хорошо приспособлена к тому, чтобы снабжение мозга кислородом не прекращалось. Кровь тюленей содержит большое количество красных кровяных телец и много гемоглобина, который связывает кислород и разносит его по всему телу. Значительную часть кислорода тюлени запасают в мышцах, используя миоглобин (кислородосвязывающий белок).

Другая ключевая адаптация — это ограничение потребляющих кислород тканей путем уменьшения или остановки циркуляции крови в конечностях и органах, не имеющих жизненно важных функций. Этот эффект достигается путем сжатия кровеносных сосудов и снижения частоты сердечных сокращений. В некоторых случаях сердце во время погружения совершает до 4 ударов в минуту вместо обычных 60-80. У беременных самок даже сердечный ритм эмбрионов замедляется одновременно с материнским.

Все эти физиологические изменения позволяют млекопитающим совершать экстраординарные погружения. Чемпионами считаются морские слоны, хотя их достижения меркнут перед способностями клюворылов и кашалотов. Самцы морских слонов ныряют в среднем на 30-40 минут, восстанавливая кислородный дефицит за пару минут на поверхности воды. В море, где они проводят 10 месяцев в году, 90% времени морской слон находится под водой. При необходимости он увеличивает длительность погружения до часа, что позволяет ему ловить рыбу на значительной глубине. Обычно морские слоны кормятся в 300-600 метрах от поверхности воды, но в случае необходимости они опускаются на глубину около 900 метров.

Ныряя на длительное время, тюлени нуждается в продолжительном отдыхе: 45 минут, проведенные под водой, требуют отдыха в течение часа на поверхности. Однако морские слоны способны совершать несколько погружений подряд, отдыхая на воздухе всего пару минут.

Морским слоном помогает значительная масса, позволяющая снизить метаболические затраты при нырянии в расчете на единицу массы. Поскольку количество запасаемого кислорода напрямую зависит от массы, у крупных млекопитающих запас больше как в абсолютных величинах, так и относительно к их потребностям. Но даже самцы морских котиков, чья масса тела сравнима с массой собаки, способны погружаться на глубину свыше 200 метров более чем на 5 минут.

Ученые долго спорили о том, каким образом животные, чья анатомия и физиология столь схожи с таковой у большинства наземных млекопитающих, могут совершать такие длительные погружения. Ныряющие млекопитающие использовали всю пластичность своего строения, позволившую им получить доступ к богатым кормовым ресурсам океана. Предел их возможностей определяется в основном количеством кислорода, которое можно запасти в теле. Кроме того, мы знаем, что некоторые животные обладают режимом анаэробного метаболизма, который зависит от окислительно-восстановительных буферных свойств крови и мышц в условиях быстрого накопления молочной кислоты как продукта такого метаболизма.

Морские млекопитающие более устойчивы к высоким концентрациям молочной кислоты, чем люди. Анаэробный метаболизм в 18 раз мене эффективен, чем аэробный, и обычно требует длительного восстановительного периода, так что может быть использован только в крайнем случае. С другой стороны, он необходим, чтобы обеспечить ныряльщику доступ к богатым пищевым ресурсом, что уравновешивает относительно высокую энергетическую ценность процесса погружения в толщу воды.

Источник

Как заснуть под водой?

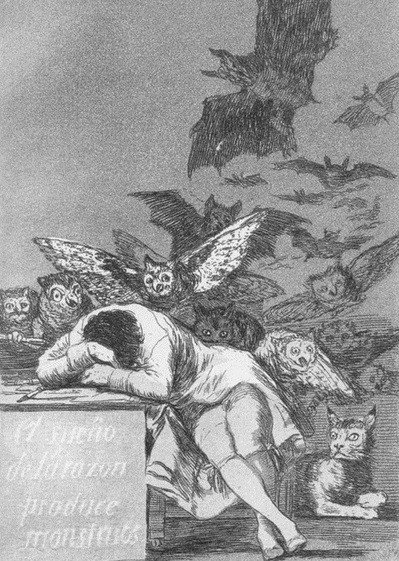

Зачем мы спим. Это совсем непростой вопрос, и ответ на него могут дать наши морские сородичи.

Если разбираться с этим вопросом досконально, то ответить на него окажется невозможно. Исследования сна у животных показывают, что его количество, в зависимости от условий эксперимента, может у одних и тех же особей различаться в 4-5 раз, без особых потерь для организма. Тогда зачем спать? Может быть, можно обойтись и без сна?

Как мы представляем себе сон? У всех наземных млекопитающих это состояние полной неподвижности с плотно закрытыми глазами. Тем, кто живет на суше, не надо думать о том, как во время сна дышать и не захлебнуться. Но ведь наши морские млекопитающие сородичи тоже иногда не прочь вздремнуть. При этом им нужно периодически всплывать к поверхности воды для вдоха, контролировать свое положение в толще воды, необходимо постоянно двигаться – ведь теплопроводность воды значительно выше теплопроводности воздуха, в воде теплокровное существо можно просто погибнуть от переохлаждения. Никакого покоя — что же тогда, спрашивается, это за сон такой.

|  |

В 70-е годы, в Советском Союзе в Утришском дельфинарии на берегу Черного моря ученые сделали удивительное открытие. Был открыт однополушарный сон у дельфинов. Если у всех нас, живущих на земле, одновременно спит весь мозг, то у морских млекопитающих полушария мозга ведут постоянное дежурство – спят по очереди, чередуясь в течение суток. Эта новость повлекла за собой череду новых откровений: китообразные спят, закрывая только один глаз. Причем если спит правый глаз – бодрствует левое полушарие мозга, и наоборот. И наконец, еще одно — у китообразных отсутствует так называемая парадоксальная фаза сна!

Парадоксальный или быстрый сон у человека — это состояние, когда электрическая активность мозга сходна с состоянием бодрствования. Вместе с тем (и это парадоксально!) в этой стадии человек находится в полной неподвижности вследствие резкого падения мышечного тонуса. Однако глазные яблоки очень часто и периодически совершают быстрые движения под сомкнутыми веками. Эта фаза на данный момент обнаружена у всех исследованных наземных млекопитающих, и по каким причинам она отсутствует у китообразных — не понятно. У них от быстрого сна сохранились только мышечные подергивания, быстрые движения глаз, но количество этих подергиваний в сотни раз меньше, чем количество этих движений у жителей суши.

Существует отчётливая связь между быстрым сном и сновидениями. Если разбудить человека в эту фазу сна, то в 90 % случаев можно услышать рассказ о ярком сновидении, но будить-то как раз и не следует — прерывание быстрого сна вызывает более тяжёлые нарушения психики по сравнению с нарушениями медленного сна. Часть прерванного быстрого сна должна обязательно восполняться в следующих циклах. Предполагают, что быстрый сон обеспечивает функции психологической защиты, переработку информации, её обмен между сознанием и подсознанием. Быстрого сна нет, например, у слепых от рождения – им снятся только звуки и ощущения. Отсюда печальный вывод – киты и дельфины не видят настоящих снов…

Обитатель наших полярных морей — северный морской котик преподносит ученым новые сюрпризы. Он умеет спать и как морской житель, и как обитатель земли. Когда котик спит на суше, он делает это как домашняя кошка — двумя полушариями и с фазой парадоксального сна. Но когда он ночует в воде – он спит как дельфин – однополушарным сном, а быстрый сон исчезает и может отсутствовать до двух недель! Находясь в состоянии однополушарной дремы, морской котик гребет одной ластой и посматривает одним глазом. Когда одно полушарие сдает дежурство другому, зверь, не просыпаясь, переворачивается на другой бок. На правом и на левом боку он спит примерно одинаковое время. Таким образом, оба полушария имеют одно и то же количество сна, необходимого для тканей мозга.

В какой период своей жизни человек больше всего спит? В первые дни, недели и месяцы после рождения. Поел-поспал. У дельфинов наоборот. Родив детеныша, мама входит в режим непрерывного плавания, а малыш плавает вместе с ней. И существовало мнение, что в своем самом раннем возрасте детеныши китообразных вообще не спят. Но это не совсем так. У них меняется поведенческое проявление сна – его количество резко сокращается, состоит из коротких эпизодов, и сон протекает только на фоне плавания. Однако этот сумасшедший режим никак не влияет ни на здоровье дельфинов, ни на их рост и развитие!

Специалисты шутят, что нормальный здоровый сон морских млекопитающих – это сплошной комплекс аномалий сна у человека. Инсомния например – отсутствие сна – норма жизни для обитателей моря. Расстройства парадоксального сна, приводящие к психическому истощению, «синдром обеспокоенных ног», когда у человека во время сна двигаются конечности, расстройство сна при смене часовых поясов… Поняв механизмы активности мозга у жителей моря, мы, конечно, не сможем стать дельфинами. Но по крайней мере, спать будем намного спокойнее.

Источник