- «Мы ходим под водой вслепую»: как работают водолазы Томской поисково-спасательной службы

- Чем отличается дайвер от водолаза?

- «Пусть меня научат»

- Снаряжение водолаза

- Способы связи

- В каких случаях водолазам запрещено работать на глубине?

- Технология поиска затонувшего объекта с помощью эхолота

- В МЧС Карелии рассказали, почему не торопятся искать утопленников и зачем обращаются к помощи финских поисковиков

«Мы ходим под водой вслепую»: как работают водолазы Томской поисково-спасательной службы

В составе Томской областной поисково-спасательной службы меньше десяти водолазов. Только они занимаются поиском утонувших людей на территории нашего региона. Сегодня, 5 мая, водолазы отмечают свой профессиональный праздник. Редакция сайта tvtomsk.ru чуть ближе познакомит вас с теми, кто спускается на глубину, и расскажет , почему у водолазов должны быть здоровые зубы, берут ли на службу женщин и зачем под водой нужен нож.

Чем отличается дайвер от водолаза?

Водолаз – это профессия. Это есть самое важное различие. Основная задача водолаза – поиск утонувших и пострадавших людей. Кроме того, они могут проводить различные технические работы, например, поднимать затонувшие баржи и автомобили. Для дайвера же погружение является скорее хобби.

Традиционно «сезоном» для водолазом являются июль-август. Стабильно много вызовов поступает в первые жаркие дни лета, когда солнце печёт, а вода еще не прогрелась.

В начале специалистами изучается течение и глубина водоема. Если по технике безопасности разрешено проводить поисковые работы, то в течение 40 минут на базе собирается водолазная группа. В ней должно быть как минимум четыре человека: рабочий и страхующий водолазы, руководитель водолазных спусков и обеспечивающий.

Допуск – 50 метров

Провел под водой около 400 часов

Иван работает водолазом с 2004 года. За это время он успел потрудиться на водно-спасательной станции и в военизированной горноспасательной службе. С 2014 года состоит на службе в ТО ПСС. За это время Иван четырежды находился под водой на грани жизни и смерти. В этом году мужчина прошел обучение в Байкальском поисково-спасательном отряде и получил допуск к погружению на 50 метров. Однако в нашем регионе таких водоемов нет.

«Пусть меня научат»

Если дайвером может стать практически любой желающий, то вот попасть в ряды водолазов не так-то просто. Как известно, на службу не берут женщин – представительницы прекрасного пола не подходят по физическим данным. Мужчина, решивший посвятить себя водолазному делу, как минимум должен иметь среднее специальное или техническое образование, а также окончить водолазные курсы. Большое внимание уделяется состоянию здоровья — водолаз не должен иметь никаких медицинских противопоказаний.

Допуск — 20 метров

Провел под водой более 400 часов

Водолазы особо следят за своими зубами. Наличие полостей и некачественно сделанных пломб может привести к баротравме зуба — травмированию зубных нервов и разрушению пломб. Это связано с разницей давления.

Из-за того, что все органы на глубине сжимаются, нельзя есть перед самым погружением . Употреблять пищу следует за один-два часа до спуска. При этом важно, чтобы продукты не содержали много клетчатки.

Паника – главный враг водолазов. Поэтому человек, работающий в ТО ПСС, должен быть стрессоустойчивым. Как рассказывают спасатели, ситуацию под водой в наших водоемах осложняет практически нулевая видимость. Водолаз метр за метр на ощупь «прочесывает» участок. Кроме того, иногда приходится искать людей в болотах и выгребных ямах.

Многие новички отказываются продолжать работу после первого поднятого человека. Один из способов справиться со стрессом — разговаривать с погибшим. К примеру: «Найдись, хватит лежать. Тебя ждут дома».

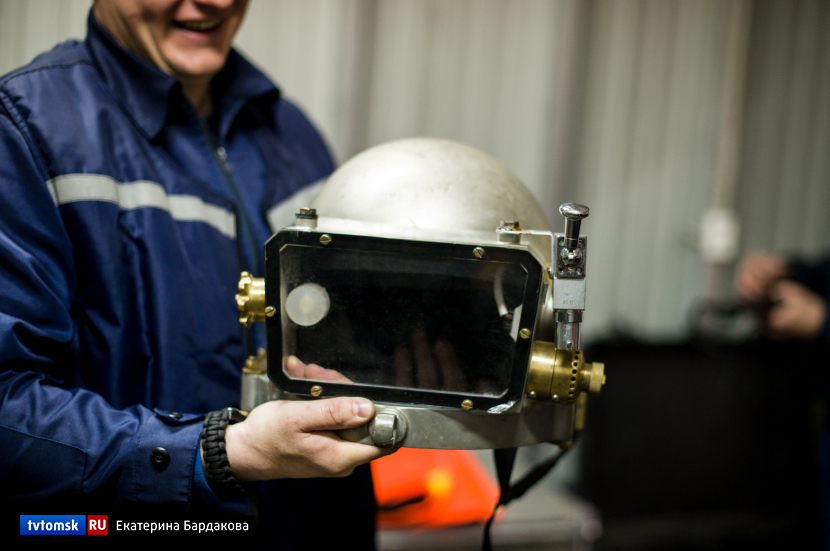

Снаряжение водолаза

Метр в секунду. С такой скоростью спускаются профессиональные водолазы. Снаряжение водолаза весит порядка 60 килограммов. В него входит гидрокостюм, утеплитель, воздушно-баллонный дыхательный аппарат, редуктор, ласты или боты, нагрудный и поясные грузы, сигнальный конец и водолазный нож.

Предназначены для того, чтобы помочь водолазу уверенно передвигаться по дну водоёма, уменьшая его плавучесть, а также служат для защиты ступней человека. Ласты используется лишь в том случае, когда в водоеме хорошая видимость.

В среднем, воздуха в баллоне хватает на 45 — 60 минут. При этом на расход воздуха влияет объем легких, частота дыхания, глубина и температура воды, течение и даже то, во что одет водолаз.

Без ножа ни один водолаз не будет спускаться на глубину. Под водой может произойти форс-мажор – например, можно запутаться в рыбацкой сети.

Вентилируемое снаряжение. Предназначено для технических работ. Баллон в этом костюме не предусмотрен. Дыхание водолаза под водой обеспечивается непрерывной подачей с поверхности сжатого воздуха по шлангу.

Способы связи

Как известно, связь с водолазом поддерживают с помощью веревки, один конец которой привязан к его поясу. Существуют тринадцать международных сигнальных знаков. Например, если водолаз нашел утонувшего, то он три раза дергает за веревку, ждет ответный сигнал и дублирует свой. В экстренных случаях сигнал подается непрерывно.

В каких случаях водолазам запрещено работать на глубине?

— в ночное время суток;

— если мороз 20 градусов и сильный ветер;

— если скорость течения составляет более 1 м/с;

— при сильной захламленности дна;

— нельзя работать между кораблями и баржами.

Случайных людей в Томской областной поисково-спасательной службе нет. Для тех, кто сюда пришел, спасение людей стало призванием. Несмотря на тяжелые условия работы и постоянный риск, они всегда приходят первыми туда, где нужна помощь, и готовы пожертвовать собой ради других.

Впервые новость была опубликована 5 мая 2019 года.

Источник

Технология поиска затонувшего объекта с помощью эхолота

Технологии сканирования. В настоящее время в эхолотах применяются несколько основных технологий сканирования.

1. Двухлучевая технология.

Датчик эхолота излучает два конусных луча, например 20 ° и 60 °, на частоте 200 и 83 кГц, которые находятся один в одном. Узкий луч на более высокой частоте позволяет получить максимальную детализацию и точность определения рельефа дна. Технология не позволяет определить контуры объекта в виду применения узкого луча.

2. Технология Down Imaging

Технология Down Imaging позволяет получить детализированную картинку непосредственно под лодкой. Для создания изображения высокого разрешения, чаще всего, используют частоты 800 кГц (45 °) и 455 кГц (75 °). Используемые частоты позволяют просканировать подводное пространство от 30 до 100 метров в глубину. Технология не позволяет определить контуры объекта только под лодкой.

Отличие технологии в том, что лучи от трансдьюсера расходятся в две стороны от лодки, что позволяет получить отображение справа и слева с высоким разрешением на расстоянии до 75 м. При этом на экране эхолота абсолютно понятно, где находится цель и расстояние до нее. Данная технология используется при поиске затонувших предметов с максимально широким захватом. Технология Side Imaging является основной при проведении поисковых работ на водоемах.

4. Технология 3D

Технология позволяет сканировать водное пространство, как впередсмотрящий, так и под лодкой. Впередсмотрящий датчик значительно облегчает плавание в незнакомых водах. В современных 3D эхолотах уже используется более ста лучей. На данном этапе развития технология уступает по детализации объектов технологии Side Imaging.

5. Технология CHIRP

По существу, технология CHIRP вместо одного частотного импульса в посылке, использует несколько на разных частотах. Благодаря вычислительным возможностям современного эхолота, отраженные данные нескольких частот одновременно обрабатываются и в результате, на экране появляется изображение высокой четкости.

6. Технология 360 Imaging

Данная технология позволяет сделать 360-градусный обзор подводного мира в радиусе 45 метров. Уникальность технологии заключается в том, что в отличии от других технологий, обзор производится с заякоренной лодки. В основе технологии круговое сканирование с технологией Side Imaging. Важной особенностью технологии является то, что технология 360 Imaging позволяет использовать эхолот, как впередсмотрящий с углом сканирования от 10 до 360 град.

Данные устройства представляют собой миниатюрные многолучевые гидролокаторы, работающие на высокой частоте (от 450 кГц до 1 Мгц). При работе в реальном режиме времени оператору выводится изображение подводного пространства с качеством близким к изображению видеокамеры. На мой взгляд данная технология будущее в поисковых системах, но на данном этапе развития данная технология уступает Side Imaging в производительности- скорости обследования больших акваторий водоема.

Поиск затонувшего объекта производится эхолотом с функцией бокового обзора Side Imaging . Поиск ведется методом галса. С каждым новым прохождением по акватории производится смещение по курсу на 10-20 метров, в зависимости от глубины.

Источник

В МЧС Карелии рассказали, почему не торопятся искать утопленников и зачем обращаются к помощи финских поисковиков

Журналист издания «Руна» Евгений Белянчиков попал на персональный брифинг от МЧС. В зале были руководители ведущих подразделений ведомств, начальник отделов и служб (был даже руководитель МЧС Сергей Шугаев) — всего 10 человек. Из журналистов позвали только Евгения. Как оказалось, все дело в его публикации «В деревне были слышны их крики».

Напомним, что материал рассказывал о случае, который произошел в ноябре в Медвежьегорском районе на озере Селецкое. В озере утонули двое местных жителей. Их искали местные рыбаки, спасатели, а потом к ним присоединился финский поисковик Рейно Савукоски. Он в итоге и нашел тела двух погибших мужчин. Заканчивалась публикация криком души сына одного из погибших к МЧС. Вот этим вот криком:

— Почему простым гражданам, которым требуется ваша помощь, вы бессильны помочь? Почему только по телевизору мы видим какое «крутое» у вас оборудование, а на самом деле его нет? Почему нужно просить помощи у другой страны? Почему простые люди готовы сделать гораздо больше, чем МЧС Карелии? Слава богу, что есть еще герои в ваших рядах, и они готовы рисковать здоровьем ради нас. Хотя за такую низкую зарплату они могли бы этого не делать. Весь патриотизм пропадает тогда, когда собственное государство не помогает простому человеку.

По словам Евгения, «весьма любопытный, надо сказать, поскольку никогда еще в моей журналистской практике не было такого, что вся верхушка карельского МЧС рассказывает одному журналисту нюансы своей работы».

Ведомство во главе с Сергеем Шугаевым доказывало журналисту, что они работают самоотверженно, по мере своих сил и возможностей. Руководитель МЧС признал, что, конечно, не всё отлично с техническим оснащением, а потому они всегда с радостью принимают помощь волонтеров, в том числе с финской стороны.

— Мы взаимодействуем со всей службой спасения Финляндии. Мы друг у друга учимся. Чему-то мы у них, чему-то они у нас. Могу сказать, что оперативности и самоотверженности они могут у нас поучиться, — пояснил Шугаев.

Впрочем, о том, что наши спасатели часто идут на риск, потому что им не хватает каких-то технических возможностей, в МЧС признают и все же просят не ставить вопрос так, как часто ставят его люди: дескать, финны занимаются работой, которую должны делать наши спасатели.

— У нас главная задача — спасение людей и предотвращение чрезвычайных ситуаций, — поясняют в МЧС. — Это наши приоритеты. Здесь мы всегда действуем оперативно. А вот в поиске утопленников не всегда нужна спешка. Кроме того, мы всегда только приветствуем помощь волонтеров. Например, привлечь финна Рейно Савукоски к поискам в Селецком — это как раз наша инициатива, — пояснили в ведомстве.

— В Финляндии, вообще-то, никто не занимается поиском утопленников бесплатно, — поясняют в ведомстве. — В Финляндии это работа частных организаций. Стоимость такой работы в сутки от 3 до 5 тысяч евро. Что касается Рейно, то у него действительно очень качественное и дорогое оборудование. Это целый программный комплекс, фактически его изобретение, — рассказали журналисту.

Любопытным получился комментарий по поводу фразы про героизм спасателей: «…Хотя за такую низкую зарплату они могли бы этого не делать».

Сергей Шугаев поднял одного из сотрудников:

— Сколько получаешь?

— 76 тысяч в месяц.

— Это маленькая зарплата?

— Никак нет.

— А у тебя сколько? — спросил начальник уже по видео-конференц-связи у сотрудника из Медвежьегорска.

— 27 тысяч рублей.

— Нормальная заработная плата на территории Республики Карелии. Хотя понятно, что федералы больше получают, — подытожил начальник.

Правда, Евгений так и не понял, чего же хотели от него сотрудники МЧС. Как оказалось, опровержения его статьи никто не требовал — просто хотелось показать свое видение ситуации.

Весьма необычный по своей сути брифинг в итоге закончился просьбой МЧС ко всем жителям Карелии: не пренебрегать правилами безопасности, не ставить себя в условия, которые чреваты происшествиями. Люди не надевают спасжилеты, не сообщают родственникам о месте пребывания, не берут в лес не то что навигаторы, но даже телефоны или компас. Только в 2017 году спасатели вывели из леса 103 человека.

Источник