- Образование и очистка шахтных вод

- Способы очистки шахтных вод

- Выводы

- Способ комплексной очистки шахтных вод

- Прусова Виктория Олеговна

- Факультет экологии и химической технологии

- Кафедра природоохранной деятельности

- Специальность «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение»

- Выбор и обоснование технологии очистки шахтных вод в условиях горнодобывающего предприятия

- Научный руководитель: к. т. н., доц. Завьялова Елена Леонидовна

- Реферат по теме выпускной работы

- Содержание

- Введение

- 1. Актуальность темы

- 2. Анализ негативного воздействия объекта исследований на ОПС

- 3. Водоотведение и водопотребление ОП Шахта 1/3 Новогродовская ГП Селидовуголь

- 4. Существующие методы очистки шахтных вод

- Выводы

Образование и очистка шахтных вод

Способы очистки шахтных вод

Основными способами очистки шахтных вод являются отстаивание, осветление в слое взвешенного осадка, фильтрование, а также удаление взвешенных веществ под действием центробежных сил.

Отстаивание применяется как без обработки воды реагентами (безреагентное отстаивание), так и с предварительной обработкой коагулянтами и флокулянтами, фильтрование – преимущественно с применением реагентов, а осветление в слое взвешенного осадка – только с обработкой воды реагентами.

Наибольшее распространение на предприятиях угольной промышленности получил способ отстаивания.

Безреагентное отстаивание продолжительностью до 6 ч. в горизонтальных секционных отстойниках небольшой емкости на большинстве угольных шахт обеспечивает очистку от взвешенных веществ в среднем до 50-200 мг/л, что не достаточно для сброса в водные объекты и подачи на фильтры доочистки. Образующийся при этом осадок обладает сравнительно высокой плотностью и плохо удаляется гидравлическим способом, а применяемый в большинстве случаев на практике способ удаления осадка путем его гидроразмыва и перекачки шламовыми насосами в илонакопители или иловые площадки нетехнологичен, особенно в зимних условиях, и весьма трудоемок. Поэтому очистка отстойников от осадка производится обычно один раз в год в летний период, что приводит к переполнению его осадком и неэффективной работе в течение длительного периода времени.

Безреагентное отстаивание в бетонированных и земляных отстойниках большей емкости, рассчитанных на 6-24 ч., обеспечивает более высокую эффективность, однако во многих случаях качество очищенной воды также не удовлетворяет предъявляемым требованиям. В целом они, хотя и в меньшей степени, обладают теми же недостатками, что и горизонтальные секционные отстойники.

Пруды-отстойники являются наиболее эффективными сооружениями по безреагентному отстаиванию шахтных вод и позволяют при оптимальных параметрах снизить содержание взвешенных веществ до величин, не превышающих 30-50 мг/л. Повышение эффективности очистки достигается при последовательной работе 2-3 прудов-отстойников. При невысоких требованиях к качеству воды, подлежащей к сбросу в водные объекты, и небольшом содержании тонкодисперсных частиц в исходной воде эти сооружения могут успешно использоваться в качестве самостоятельного способа очистки, а в остальных случаях – в качестве первой ступени очистки перед фильтрованием. Пруды-отстойники должны рассчитываться на длительное накопление осадка в течение не менее 10 лет.

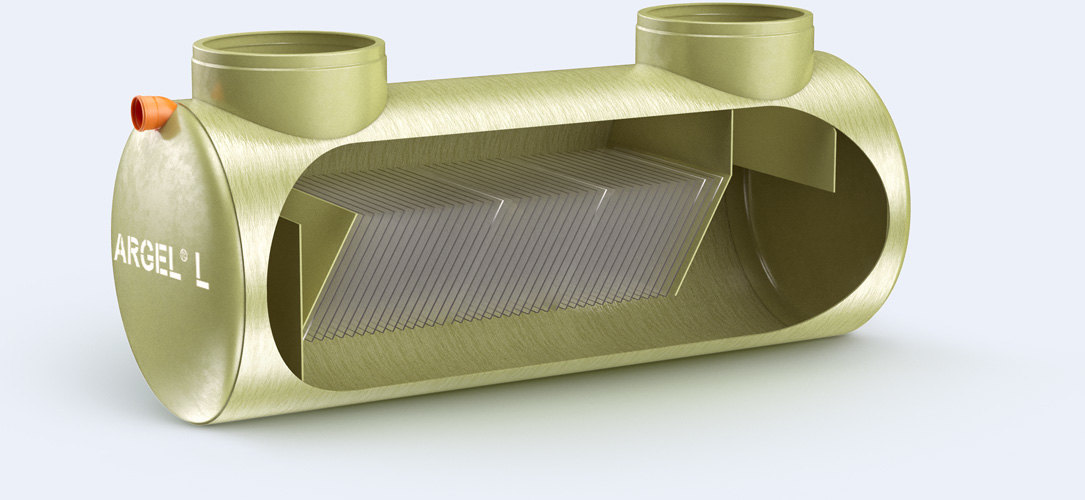

Вертикальные и тонкослойные отстойники рассчитаны на работу, как правило, с предварительной обработкой шахтных вод реагентами и удалением осадка под гидростатическим давлением без выключения их из работы. Из этих двух типов сооружений более компактны, эффективны и удобны в эксплуатации тонкослойные отстойники, обеспечивающие при этом максимальную удельную нагрузку на поверхность для сооружений отстойного типа.

Осветление в слое взвешенного осадка является весьма эффективным способом очистки шахтных вод и может осуществляться в аппаратах различного типа. Однако на предприятиях угольной промышленности преимущественное применение получили осветлители коридорного типа с вертикальным осадкоуплотнителем.

Работа осветлителей основана на явлении контактной коагуляции, которая происходит при прохождении очищаемой воды, подвергшейся реагентной обработке, через слой взвешенного осадка, находящийся в динамическом равновесии благодаря равенству скорости восходящего потока и средней скорости осаждения скоагулированных частиц. Необходимым условием эффективной работы осветлителей служит сохранение постоянства расхода и температуры очищаемой воды. Верхний предел содержания взвешенных веществ, поступающих на очистку шахтных вод не ограничен, а нижний предел составляет 150 мг/л, содержание взвешенных веществ в очищенной воде не превышает 10-15 мг/л. В связи с этим, данный способ может применяться как для одноступенчатой очистки шахтных вод, так и в качестве первой ступени очистки перед фильтрованием.

Фильтрование, в отличие от отстаивания и осветления в слое взвешенного осадка, является методом тонкой (глубокой) очистки воды и осуществляется пропусканием воды через зернистые или пористые материалы. Осветление воды при фильтровании происходит в результате действия двух противоположных процессов: адгезии твердых или скоагулированных частиц к поверхности зерен фильтрующей загрузки и отрыва, ранее задержанных частиц и переноса их гидродинамическим потоком жидкости в следующие по ходу потока слои фильтрующего материала.

Отличительная особенность способа фильтрования заключается в высокой чувствительности его к содержанию взвешенных веществ в исходной воде. С повышением исходного содержания взвешенных веществ эффективность очистки и длительность цикла фильтрования резко снижается, существенно возрастает расход воды на промывку фильтров. В связи с этим предельное значение концентрации взвешенных веществ в исходной воде ограничено для скорых открытых однослойных зернистых фильтров 30 мг/л, для скорых напорных и открытых двухслойных фильтров 50 мг/л и для контактных осветлителей 150 мг/л .

Из механизма процесса фильтрования следует также, что его эффективность может быть повышена путем реагентной обработки поступающей на очистку воды. Способность коагулянтов и флокулянтов к образованию хлопьев, увеличению их плотности, прочности и сил адгезии позволяет оптимизировать процесс фильтрования и добиваться максимальной его эффективности. Таким образом, с учетом особенностей способа фильтрования, целесообразной областью его применения следует считать одноступенчатую очистку шахтных вод с небольшим исходным содержанием взвешенных веществ или вторую ступень очистки после отстаивания и осветления в слое взвешенного осадка.

Прогрессивным направлением в технологии очистки сточных вод угольных предприятий является удаление взвешенных веществ под действием центробежных сил. Силы, действующие на выделяемые частицы в центробежных устройствах, больше сил тяжести, действующих в отстойниках. Вследствие этого повышается в несколько раз их производительность, уменьшаются их размеры. На горных предприятиях широко распространены напорные конические гидроциклоны. Загрязненная вода подается под давлением 0,05-0,3 МПа внутрь гидроциклона, поступает в цилиндрическую часть и вращательно движется в ней вместе с примесями. Крупные примеси отжимаются возникающей центробежной силой к стенкам и вместе с жидкостью по винтовой спирали поступают к сливу. Осветленная вода движется вверх по оси гидроциклона. Эффективность очистки в гидроциклонах составляет в среднем 70-80 %.

Выводы

Таким образом, при исследовании сложившейся ситуации в области очистки шахтных вод на угольных предприятиях Сибирского региона, с учетом условий их образования и качественного состава, можно заключить, что на сегодняшний момент основные проблемы угольных предприятий по очистке шахтных вод остаются не решенными: кроме низкой эффективности существующих технологий, они требуют больших эксплуатационных затрат.

При анализе применяемого оборудования для очистки шахтных вод, выявлены его недостатки, а следствием этого является то, что эффективность очистки шахтных вод на большинстве имеющихся очистных сооружениях недостаточна и очищенная вода по своим качественным показателям не удовлетворяет нормативным требованиям на сброс.

Поэтому возникает необходимость разработки и внедрения новых эффективных способов и технологических схем очистки шахтных вод с заменой устаревшего оборудования на современное, например, флотационное, которое, по нашему мнению, будет являться наиболее перспективным.

Источник

Способ комплексной очистки шахтных вод

Владельцы патента RU 2666859:

Изобретение может быть использовано в технологии очистки шахтных вод от меди, никеля, марганца и солей жесткости для получения воды хозяйственно-питьевого назначения вплоть до норм, предъявляемых к питьевой воде. Способ осуществляют путем комплексной многоступенчатой очистки воды. На первой стадии шахтные воды фильтруют через загрузку кварцевого песка крупностью 0,8-2,0 мм, на второй стадии медь, никель и марганец извлекают в трех и более сорбционных фильтрах аминодиацетатным ионитом с расходом 5-10 удельных объемов по загрузке одного фильтра. Затем шахтные воды обрабатывают 20%-ным раствором карбоната натрия до рН 6,5-8,5. Образующиеся карбонаты кальция и магния удаляют на стадии ультрафильтрации и очищенные воды обеззараживают ультрафиолетовым излучением. Способ обеспечивает комплексную очистку шахтных вод от загрязняющих элементов с высокой эффективностью удаления примесей. 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к способам очистки шахтных вод от тяжелых металлов, преимущественно от меди, никеля и марганца, а также от солей жесткости (кальция и магния), и может быть использовано для получения воды хозяйственно-питьевого назначения благодаря высокой эффективности удаления обозначенных примесей.

Известен способ очистки шахтных вод от кальция и магния с помощью фильтрации через неорганический сорбент — прокаленную опоку, получаемую путем обжига глиноземистой опоки фракций + -форме с последующей десорбцией смолы серной кислотой с получением концентрированных элюатов [5]. В данном способе происходит концентрирование ионов меди с 0,15 г/дм 3 в исходной шахтной воде до 4,60 г/дм 3 в элюате, железа — с 0,88 до 5,28 г/дм 3 . Здесь же предложен метод увеличения селективности извлечения меди с целью получения более чистых медьсодержащих элюатов, что достигается гидролитическим осаждением железа при рН=3,5 перед стадией сорбционной очистки. К недостаткам данного способа следует отнести отсутствие информации по комплексной очистке никеля и марганца на указанной ионообменной смоле, несмотря на схожий с медью и железом механизм извлечения данных металлов.

Задачей предлагаемого изобретения является очистка шахтных вод от ионов меди, никеля и марганца с их последующим умягчением, что может быть использовано в комплексной очистке шахтных вод от любых примесей.

Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом способе шахтная вода проходит через несколько стадий очистки. На первой стадии, фильтрации через загрузку кварцевого песка крупностью 0,8-2,0 мм, происходит улавливание механических примесей. На второй стадии медь, никель и марганец извлекаются в сорбционных фильтрах аминодиацетатным ионитом с расходом 5-10 удельных объемов по загрузке одного фильтра. Для получения чистых никелевых элюатов, которые можно использовать в производстве никеля сернокислого, предусмотрена обработка шахтной воды через три и более ступени фильтров, загруженных ионитом. Селективное извлечение ионов никеля происходит на фильтре второй ступени. После сорбционной очистки шахтную воду обрабатывают 20%-ным раствором карбоната натрия, что позволяет корректировать уровень рН воды до 6,5-8,5, а также снизить содержание солей жесткости после начала их выноса с ионообменной смолы. Образующиеся карбонаты кальции и магния удаляют на стадии ультрафильтрации. Очищенные воды обеззараживают ультрафиолетовым излучением.

Суть предлагаемого изобретения поясняется примерами.

Шахтная вода подвергалась очистке, включающей следующие стадии:

1) очистка от механических примесей на фильтре, загруженном кварцевым песком;

2) сорбционная очистка от меди, никеля и марганца на фильтрах, загруженных аминодиацетатным ионитом;

3) корректировка уровня рН воды и ее умягчение 20%-ным раствором карбоната натрия;

4) ультрафильтрация воды для удаления взвеси карбонатов кальция и магния;

5) обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением;

6) регенерация смолы 5%-ным раствором соляной кислоты с получением никельсодержащего элюата.

Извлечение меди в данном случае достигло 98%, никеля — 95%, марганца — 99%. В результате умягчения удалось удалить до 95% кальция и до 40% магния. Составы исходных и очищенных шахтных вод в сравнении с требованиями санитарных норм и правил приведены в таблице 1.

Шахтная вода подвергалась очистке, включающей стадии аналогичные примеру 1, кроме:

6) регенерация смолы 10%-ным раствором серной кислоты с получением никельсодержащего элюата.

Показатели извлечения примесей аналогичны примеру 1. После регенерации смолы получены элюаты с большим содержанием по никелю на 10% и меньшим по марганцу на 6%, чем после регенерации соляной кислотой, что делает более предпочтительным использование серной кислоты. Из полученного раствора никель может быть извлечен упариванием с получением семиводного сульфата никеля по ГОСТ 4465-74.

Шахтная вода подвергалась очистке, включающей стадии аналогичные примеру 1, но дополнительно было проведено:

7) химическое обеззараживание воды 34%-ным раствором гипохлорита натрия. Показатели извлечения примесей и качество очищенной воды аналогичны примеру 1.

1. Шувалов Ю.В., Кузьмин Д.Н., Грищенко А.Е., Волковская С.Г. Способ очистки шахтных вод // Патент РФ №2260565 от 21.10.04. Опубл. в бюл. №26, 20.09.2005.

2. Янковский Н.А., Степанов В.А. Способ получения глубокодеминерализованной воды // Патент РФ №2281257 от 07.09.2004 г. Опубл. в бюл №6, 10.08.2006.

3. Журба М.Г., Говорова Ж.М., Говоров О.Б., Амосова Э.Г., Долгополов П.И., Роговой В.А., Журавлев С.П. Способ очистки подземных вод от железа, марганца и солей жесткости // Патент РФ №2285669 от 14.05.2005. Опубл. в бюл. №29, 20.10.2006.

4. Бочкарев Г.Р., Белобородое А.В., Пушкарева Г.И., Скитер Н.А. Способ очистки воды от марганца // Патент РФ №2184708 от 15.01.2001. Опубл. в бюл. №19 10.07.2002.

5. Черный М.Л. Сорбционное извлечение редкоземельных и цветных металлов из шахтных вод и пульп: дис. … канд. техн. наук: 05.17.02 / М.Л. Черный; Уральский государственный технический университет. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005. — 142 с.: ил. (На правах рукописи).

6. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01. — М., 2002. — 62 с.

Способ комплексной очистки шахтной воды, включающий стадии механической очистки и сорбции меди на аминодиацетатном ионите, отличающийся тем, что на первой стадии шахтные воды фильтруют через загрузку кварцевого песка крупностью 0,8-2,0 мм, на второй стадии медь, никель и марганец извлекают в трех и более сорбционных фильтрах аминодиацетатным ионитом с расходом 5-10 удельных объемов по загрузке одного фильтра, затем шахтные воды обрабатывают 20%-ным раствором карбоната натрия до рН 6,5-8,5, образующиеся карбонаты кальция и магния удаляют на стадии ультрафильтрации и очищенные воды обеззараживают ультрафиолетовым излучением.

Источник

Прусова Виктория Олеговна

Факультет экологии и химической технологии

Кафедра природоохранной деятельности

Специальность «Охрана окружающей среды и ресурсосбережение»

Выбор и обоснование технологии очистки шахтных вод в условиях горнодобывающего предприятия

Научный руководитель: к. т. н., доц. Завьялова Елена Леонидовна

Реферат по теме выпускной работы

Содержание

Введение

Рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды, соблюдение норм и правил экологической безопасности имеют важное значение в условиях разработки угольных месторождений. Донбасс, являясь крупнейшим угольным бассейном нашей страны, характеризуется огромным промышленным потенциалом. При разработке угольных месторождений сталкиваются с таким отрицательным явлением, как образование шахтных вод.

Шахтные воды — это воды, поступающие в подземные горные выработки из подрабатываемых водоносных горизонтов, поверхностных водотоков (водоемов) и дренажных выработок. Шахтные воды оказывают отрицательное воздействие на технику и технологию ведения горных работ и ухудшают качество добываемого полезного ископаемого. Обычно шахтные воды характеризуются механическим, химическим, бактериальным загрязнениями, а на глубоких шахтах также и высокой минерализацией.

Степень загрязнения взвещенными веществами зависит от гидрогеологических условий местности, физико-химических качеств угля и вмещающих пород. Наличие в воде загрязнений вызывает ее помутнение и цветность, придает запах и привкус, повышает минерализацию и кислотность. В большинстве случаев шахтные воды не пригодны для питья и имеют качества, которые исключают их использование в технических целях, без предварительной обработки.

По данным за 2014 год известно, что забрано шахтных вод 4169,76 тыс.м/год, из них использовано на собственные производственные нужды: на орошение в рядах 241,0 тыс.м/год, на пылеподавление 402,0 тыс.м/год [1]. Использовано 150,0 тыс.м/год питьевой воды на хозяйственные, производственные нужды и соцсферу. При очистке и внедрении системы повторного использования вод, шахтные воды могут использоватся в полном объеме как на самой шахте, так и на других предприятиях [2].

Целью работы является выбор и обоснование технологии очистки шахтных в условиях горнодобывающего предприятия на основе модернизации водного хозяйства предприятия путем внедрения новейших технологий по расширению использования шахтных вод на технологические нужды. При такой постановке проблемы объектом исследований является водное хозяйство ОП Шахта 1/3 Новогродовская ГП Селидовуголь , а предметом исследований — новейшие технологии по расширению использования шахтных вод на технологические нужды.

1. Актуальность темы

Предприятия угольной промышленности усиливают сложившуюся экологическую дестабилизацию гидросферы. Они причиняют значительный ущерб водным ресурсам за счет истощения запасов подземных вод при осушении и эксплуатации месторождений, в результате загрязнения поверхностных вод сбросами недостаточно очищенных шахтных, карьерных, промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, а также стоками ливневых и талых вод с промплощадок угольных предприятий, отвалов, полотна железных и автомобильных дорог. Рекомендуемые отраслевыми и общими нормативными документами схемы очистки шахтных вод являются громоздкими, требуют значительных капиталовложений, что в нынешних экономических условиях нереально. Поэтому поиск новых нетрадиционных решений для снижения вредного влияния предприятий горной промышленности на природную водную среду с минимальными затратами является весьма актуальным.

2. Анализ негативного воздействия объекта исследований на ОПС

Основным источником загрязнения водного бассейна является шахтная вода, выдаваемая на поверхность водоотливными насосами. Для предварительной очистки шахтных вод используются шахтный отстойник, в котором также проводится обеззараживание воды жидким хлором. Окончательная шахтная вода осветляется в пруде-отстойнике шахтных вод и дальше сбрасывается по балке Крутой Яр в реку соленой. Бытовые стоки от промплощадки с помощью канализационной насосной станции отводятся в сооружения полной биологической очистки. Дождевые и талые воды отводятся естественным путем по рельефу местности в пруд-отстойник шахтных вод.

В основном шахтные воды загрязняются взвешенными и растворенными минеральными веществами, бактериальными примесями минерального, органического и бактериального происхождения. К минеральным загрязнениям относятся песчаные и глинистые частицы, минеральные включения угля (кварц, пирит, карбонаты), инертная пыль, а также содержащиеся в шахтных водах растворенные соли, щелочи и кислоты. Преобладающими ионами являются кальций, магний, натрий, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты, карбонаты [3–6].

Кроме различных минеральных солей и других химических соединений в шахтных водах выявлено 13 микроэлементов. Как правило, шахтные воды содержат железо, алюминий, марганец, никель, кобальт, медь, цинк, стронций. В целом содержание микроэлементов в шахтных водах на 1–2 порядка выше, чем в подземных водах, за счет которых они формируются. При движении по горным выработкам, выработанному пространству, стволах шахтные воды загрязняются взвешенными веществами, нефтепродуктами, органическими и бактериальными примесями. Взвешенные вещества представлены частицами угля и вмещающих пород различной крупности, их соотношение непостоянно и может меняется с изменением условий разработки. Они образуются и поступают в воду в результате разрушения горного массива и при нагрузке отраженной массы на транспортные средства; при дренаже вод через выработанное пространство на штрек; при перекрепления выработок.

Содержание нефтепродуктов в шахтных водах определяется в основном уровнем механизации горных работ. Органические загрязнения представлены частицами чистого угля, минеральными маслами, применяемыми для смазки горных машин и механизмов, продуктами жизнедеятельности живых организмов, разложения древесины и др, основной составной частью которых является углерод органический. Органические загрязнения шахтных вод можно охарактеризовать химическим потреблением кислорода (ХПК), а также биохимической потребности в кислороде (БПК) [7–8].

Биохимическая потребность в кислороде (БПК) шахтных вод определяется количеством кислорода, расходуюмым на окисление нестойких органических веществ за определенный промежуток времени и выражается в мг/л. При наличии в пробе воды сильных окислителей используется показатель ХПК. Он характеризует суммарное содержание в воде органических веществ по количеству израсходованного кислорода на их окисление в 1л воды в определенных условиях.

Бактериальные загрязнения шахтных вод представлены различными микроорганизмами, среди которых наиболее распространены плесневые грибы, микробы кишечной группы. Это является следствием попадания в воду продуктов гниения древесины и живых организмов. Степень бактериального загрязнения шахтных вод оценивается в основном двумя микробиологическим показателям: колититром и колииндексом. Колититр — это количество воды (мл/л), в котором можно найти одну кишечную палочку. Колииндекс — количество кишечных палочек на 1л воды.

3. Водоотведение и водопотребление ОП Шахта 1/3 Новогродовская ГП Селидовуголь

Источником питьевого водоснабжения шахты являются сети КП Компания «Вода Донбасса», Новогродовского производственного участка Красноармейского РПУ. Водоснабжение шахты № 1 происходит из сетей КП Компания Вода Донбасса . Питьевая вода расходуется:

- На хозяйственные-питьевые нужды;

- На производственные нужды.

Водоснабжение шахты № 3 происходит из сетей Новогродивськои производственного участка Красноармейского РПУ [9]. Питьевая вода расходуется:

- На хозяйственно-питьевые нужды;

- На производственные нужды;

- На социальную сферу.

Шахтная вода расходуется на:

- Орошение в рядах;

- Пылеподавление.

По системе канализации хозяйственно-бытовых сточных вод последние передаются в сети канализации КП Компания «Вода Донбасса». Для откачки воды из шахты действуют две главные установки — в шахте № 1 и в шахте № 3.

Главная водоотливная установка шахты №1 оборудована насосом ЦНС — 300–240 (2шт.). Шахтная вода откачивается на поверхность и поступает в горизонтальный отстойник шахтных вод объемом, расположенный на поверхности, где она отстаивается и сбрасывается в ручей Соленый (бассейн реки Соленая). Хозбытовые сточные воды от шахт № 1 и 3, проходят через горизонтальный отстойник (шахта № 1), хлоруются, находят в пруды — отстойники шахтных вод (шахта № 3), а затем вместе с шахтными водами сбрасываются в водные объекты (район размещения шахт не имеет канализации) [10].

Рисунок 1 — Схема очистки и водоотведения шахтных и хозбытовых сточных вод

(анимация: 15 кадров, 5 циклов повторения, 136 килобайт)

Рисунок 2 — Балансовая схема водопотребления и водоотведения

4. Существующие методы очистки шахтных вод

Промышленные сточные воды и находящиеся в них примеси разнообразны. Поэтому нет единого способа очистки вод, а выбор оптимального метода значительно усложнен. Для очистки шахтных вод предусматривается комплекс специальных сооружений, в которых по ходу движения отводимая вода постепенно очищается сначала от грубо- и коллоиднодисперсных, а затем от истинно растворенных примесей. В процессе очистки производятся также операции по обеззараживанию вод, обработки осадков, образующихся при осветлении вод, и рассолов — хвостов деминерализации вод [11–15].

Следует различать методы механической, химической, физико-химической и биологической очистки производственных сточных вод. Их можно интенсифицировать применением электростатических и магнитных полей. Во всех случаях очистки сточных вод первой стадией является механическая очистка, предназначенная для удаления грубодисперсных и коллоидно-дисперсных частиц. Последующая очистка от истинно-растворенных химических веществ осуществляется различными методами: химическими (реагентное осаждение), физико-химическими (флотация, абсорбция, ионный обмен, дистилляция, обратный осмос, ультрафильтрация и др.), электрохимическими и биологическими. В отдельных случаях для уничтожения весьма вредных веществ применяют термические методы. Во многих случаях, приходится применять комбинацию указанных методов [19].

Таким образом, в зависимости от характера примесей, содержащихся в сточных водах, применяют те или иные методы их очистки. Наиболее часто используемыми из них являются следующие:

- Для извлечения взвешенных суспензированных и эмульгированных примесей — коагуляция и флокуляция, осаждение гравитационное и центробежное, фильтрование, флотация, центрифугирование (для грубодисперсных частиц), электрические методы осаждения (для мелкодисперсных и коллоидных частиц);

- Для очистки от минеральных (неорганических) истинно-растворенных соединений — реагентное осаждение, ионный обмен, обратный осмос, ультрафильтрация, электродиализ, дистилляция, электрические методы;

- Для очистки от органических соединений — экстракция, абсорбция, флотация, ионный обмен, реагентные методы (регенерационные методы); биологическое окисление, жидкофазное окисление, парофазное окисление, озонирование, хлорирование, электрохимическое окисление (деструктивные методы);

- Для очистки от газов и паров — отдувка, нагрев, реагентные методы;

- Для уничтожения вредных веществ — термическое разложение. В перспективе основной удельный вес очистки стоков будет приходиться на механический и физико-химический методы очистки (70% всех очищаемых стоков), а по капиталовложениям основное внимание будет уделяться физико-химическому (54%) и химическому (20%) методам.

Шахтные воды в большинстве случаев представляют собой суспензии или эмульсии, содержащие коллоидные частицы размером 0,001 – 0,1 мкм, тонкодисперсные частицы 0,1–10 мкм и грубодисперсные частицы размером более 10 мкм [20]. Механическая очистка сточных вод предназначена для выделения из них нерастворенных взвешенных веществ (ВЗВ) как минеральных, так и органических, т.е. для осветления вод. Как правило, механическая очистка является предварительным и реже — окончательным этапом очистки вод. В основном, она используется для подготовки сточных вод на последующих этапах их более глубокой очистки: физико-химическом, биологическом и др. Кроме термина механическая в научно-технической литературе применяется также термин гидромеханическая очистка.

Удаление ВЗВ из воды при ее механическом осветлении осуществляется двумя основными способами: осаждением и фильтрованием. Кроме того, для этой цели используется флотация, а также начинают находить применение электромагнитные методы. Иногда для извлечения из шахтных вод крупных примесей (во избежание засорения труб, каналов, нарушения работы насосов и др.) [22–25] применяется процеживание. Оно осуществляется с помощью решеток и сит. Как осаждение, так и фильтрование могут осуществляться в безреагентном и реагентном режимах. Безреагентное осаждение используют обычно для грубой очистки (остаточная концентрация ВЗВ 50–150 мг/л); при этом практически не извлекаются коллоидные частицы. Реагентная обработка значительно увеличивает скорость и эффективность осаждения. Она применяется как самостоятельный метод, а также для снижения концентрации ВЗВ перед их осаждением и фильтрованием. Основными физико-химическими методами агрегации коллоидных примесей являются коагуляция и флокуляция. Оба метода реализуются путем добавления в воду химических реагентов и имеют целью ускорение процесса осаждения тонкодисперсных примесей и эмульгированных веществ. Несмотря на общую цель использования и внешнюю похожесть между ними имеет место принципиальное отличие [16–18].

Коагуляция (слипание, свертывание) основана на предварительной нейтрализации электрического заряда гидрофобных частиц растворенным реагентом (коагулянтом) и их последующего агрегирования. В качестве коагулянтов обычно используют соли алюминия, железа или их смеси. Выбор коагулянта зависит от его состава, физико-химических свойств и стоимости, концентрации примесей в воде, от рН и солевого состава воды. Флокуляция не предполагает нейтрализации зарядов частиц, а обеспечивается соединением частиц полимерными мостиками — молекулами адсорбированного или химически связанного с частицами флокулянта. Она используется для агрегирования гидрофильных коллоидных частиц [21].

При осветлении и обесцвечивании вод коагулированием с последующим отстаиванием и фильтрованием из них удаляется значительная часть (90. 95%) бактерий. Однако среди оставшихся, могут находиться и болезнетворные (патогенные) микроорганизмы. Поэтому перед использованием осветленных вод в техническом или хозяйственно-бытовом водоснабжении, в процессах деминерализации (особенно мембранными способами) и, наконец, при отведении в поверхностные водные объекты их подвергают обязательному обеззараживанию (дезинфекции) [26–27]. Эффект обеззараживания должен составлять практически 100%. Кроме бактериальных примесей, в сточных водах могут содержаться также ядовитые цианиды и другие органические и неорганические соединения, такие как сероводород, гидросульфид, сульфид и др., которые также должны обезвреживаться.

Механизм биологической очистки вод. Методы биологической очистки вод используются прежде всего для извлечения растворенных и коллоидных органических веществ, а также некоторых минеральных примесей (типа сероводорода, сульфидов, аммиака, нитритов и др.). На горнодобывающих предприятиях их рекомендуется применять для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также глубокой очистки шахтных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Процесс очистки осуществляют с помощью сообществ микроорганизмов, которые используют перечисленные вещества для питания в процессе своей жизнедеятельности и прироста биомассы. Сообщество микроорганизмов (биоценоз) включает обычно множество различных простейших бактерий и ряд более высокоорганизованных организмов (водорослей, грибков и др.), связанных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями (метабиоза, симбиоза, антагонизма). Число рядов бактерий достигает 5. 10, а число видов — несколько десятков и даже сотен [28].

Биологическая очистка сточных вод может протекать в аэробных (при обязательном присутствии свободного растворенного в воде кислорода) и анаэробных (без доступа воздуха) условиях [29]. В первом случае происходит окисление, а во втором восстановление загрязняющих веществ. Соответственно этому микроорганизмы разделяются на две группы: аэробные и анаэробные. Процесс окисления вещества действием аэробных бактерий (в присутствии кислорода) называется биохимическим процессом очистки сточных вод, а под действием анаэробных бактерий — биологическим. Анаэробные бактерии осуществляют свою жизнедеятельность, используя кислород, содержащийся в различных химических соединениях — нитритах, нитратах, сульфатах и др., восстанавливая последние.

Выводы

Добыча угля подземным способом не может производиться без откачки шахтных вод на поверхность. Выдаваемая из шахты вода загрязнена в разной степени взвешенными и коллоидными веществами, растворенными минеральными веществами (солями), бактериальными примесями и поэтому, как правило, не может быть использована полностью в народном хозяйстве или сброшена в водоем без предварительной очистки. Загрязнение окружающей среды шахтными водами является острой экологической проблемой угольной промышленности, научно-исследовательские работы в этом направлении проводятся, однако стадии широкого промышленного внедрения еще не достигли.

Для решения этой экологической проблемы необходимо осуществить модернизацию и техническое переоснащение предприятий страны, разработать и внедрить новые технологические схемы очистки шахтных вод. В результате очистки вод снижается их отрицательное воздействие на состояние поверхностных водных объектов. Кроме того, благодаря очистке шахтные воды подготавливаются для использования на производственные нужды самой шахты, соседних предприятий, а также в сельском хозяйстве. Чаще всего такие воды применяются на обогатительных фабриках и установках с мокрым обогащением угля; для профилактического заиливания, тушения породных отвалов, гидрозакладки выработанного пространства и гидротранспорта; в установках и устройствах для борьбы с пылью на технологическом комплексе поверхности шахт и обогатительных фабриках; в котельных (включая золоудаление); в стационарных компрессорных, дегазационных установках и кондиционерах.

Прежде всего, на современном этапе промышленного развития необходимо повысить значение профилактических мероприятий, направленных на предварительное уменьшение или полное предупреждение загрязнения шахтных вод в пределах первичных источников их образования.

Источник