Как опыляются цветы под водой

Опылители вода и ветер

Наиболее доступный посредник в опылении — ветер: он всегда «под рукой». Предполагают, что первыми по времени возникновения были именно ветроопыляемые цветы.

И сейчас — даже на фоне широкой и подчас, как мы сумели убедиться на приведенных в предыдущих главах примерах, очень тонкой приспособленности цветков к опылению с помощью насекомых — ветроопыляемые растения очень часты, очень распространены. В разных областях Европы опыляются ветром 20 — 50% от общего числа произрастающих в данной местности видов растений. Конечно же, величина эта тесно связана с тем, насколько открыта ветрам та или иная географическая область.

К ветроопыляемым растениям принадлежат дубы и буки, ольха и береза, тополя и платаны, грецкий орех и лещина. Кроме деревьев, ветром опыляются многие травы, живущие обычно большими сообществами: злаки, ситники, осоки, конопля, хмель, крапива и подорожник. В этом списке — лишь примеры, он вовсе не претендует на полноту перечня названий ветроопыляемых растений.

Первая бросающаяся в глаза особенность цветков, опыляемых ветром, — это отсутствие яркой окраски и аромата, отсутствие нектара. Напротив, пыльцевые зерна развиваются в большом изобилии. При этом они чрезвычайно мелкие: у ветроопыляемых растений отдельная пылинка имеет массу 0,000001 мг. Для сравнения можно вспомнить, что у опыляемой пчелами тыквы пылинка в тысячу раз тяжелее: ее масса 0,001 мг. Одно соцветие ржи способно произвести 4 млн. 200 тыс. пыльцевых зерен, а соцветие конского каштана даже вдесятеро больше — 42 млн. Характерная особенность пыльцевых зерен ветроопыляемых цветков заключается в том, что они совершенно лишены склеивающих веществ и в большинстве случаев имеют гладкую поверхность.

Несмотря на то, что ветроопыляемые цветки лишены нектара, они достаточно часто посещаются насекомыми, которые питаются пыльцой. Однако как переносчики пыльцы эти насекомые почти не играют роли.

Распространение пыльцы, которую растение «бросает на ветер», — процесс, конечно, неуправляемый. И вероятность того, что пыльцевые зерна упадут на рыльце собственного цветка, очень велика. Но, как мы знаем, самоопыление для растения нежелательно. Поэтому у ветроопыляемых цветков широко развиты приспособления, препятствующие ему. Особенно частым является неодновременное созревание пыльников и рыльца. У многих ветроопыляемых растений по той же, наверное, причине цветки раздельнополы, а подчас и двудомны.

Большинство ветроопыляемых древесных растений зацветает ранней весной, еще до распускания листьев. Особенно ярко это видно у березы, у орешника. Ведь понятно, что густая летняя листва была бы очень труднопреодолимым препятствием для летящей по ветру пыльцы.

Можно назвать и некоторые другие приспособления к опылению ветром. У многих злаков тычинки при раскрывании цветка начинают необыкновенно быстро расти, удлиняясь ежеминутно на 1 — 1,5 мм. За короткое время их длина в 3 — 4 раза превосходит первоначальную, они вырастают за пределы цветка и свешиваются вниз. И только когда пыльники окажутся внизу, они начинают растрескиваться, причем пыльник здесь несколько изгибается и образует своеобразный лоток или чашу, куда ссыпается пыльца. Она таким образом не падает вниз, на почву, а дожидается очередного порыва ветра, чтобы полететь на его крыльях.

Интересно, что цветоножки в колосках некоторых злаков к началу цветения как бы растопыриваются, образуя между собой угол в 45 — 80°. Это тоже способствует выдуванию пыльцы ветром. Лишь только цветение кончится, опыленные цветки возвращаются на место.

Изменяется во время цветения положение всего соцветия и у берез, тополей, граба. Сначала соцветия бывают направлены вверх. Но перед тем, как начнут лопаться пыльники, стержень сережки вытягивается и соцветие свешивается вниз. Каждый цветок при этом становится отделенным от другого и доступным ветру. Пыльца падает из пыльников вниз на чешуйку нижнего цветка и уже отсюда сдувается ветром.

Есть у ветроопыляемых растений и «взрывчатый» тип цветка, сходный с таковым у насекомоопыляемых. Так созревающие в бутоне тычинки цветка одного из видов крапивы напряжены настолько, что при раскрывании его резко расправляются и разбрасывают пыльцу из лопнувших пыльников. В этот момент над цветком можно увидеть густое облачко пыльцы.

Пыльца ветроопыляемых цветков рассыпается ими отнюдь не в любое время дня и ночи, а только в благоприятную погоду, обычно относительно сухую, при слабом или среднем ветре. Чаще всего наиболее подходящими для опыления оказываются утренние часы. Цветки мятлика и французского райграса пылят, например, между 4 и 5 ч утра; несколько позже, в 5 — 6 ч, пылят пшеница, ячмень и щучка; еще позднее, в 6 — 7 ч, — рожь и многие луговые травы: ежа, овсяницы и другие; овес и лисохвост пылят между 7 г 8 ч. Позже всех пылят южные по происхождению злаки, например просо и сорго, — где-то в 8 — 9 ч. Наверное, здесь сказывается их прошлое, ведь южные ночи длиннее северных, рассвет и утренний ровный ветерок приходят там поздно.

Заканчивая обзор ветроопыляемых растений, следует предупредить, что нельзя проводить резкую грань между ними и растениями, опыляемыми насекомыми. Природа всегда шире изобретаемых человеком классификационных ячеек. Пример того петров крест, уже упоминавшийся нами, а также многие верески; цветки их приспособлены к опылению насекомыми. И в первый период цветения пыльца действительно переносится с цветка на цветок только насекомыми. Целые полчища «лакомок» — насекомых, питающихся нектаром, — осаждают цветки. Но вскоре нектар иссякает, насекомые не летят уже больше к цветку. К этому времени тычинки разрастаются за пределы венчика, пыльники их становятся доступными ветру и подхваченная им пыльца летит на рыльца молодых, еще не опыленных цветков.

Рассказывая о происхождении цветка, причинах, вызвавших необходимость появления его в эволюционном развитии зеленого царства растений, мы подчеркивали, что цветок — это орган, с помощью которого стало возможным оплодотворение, слияние мужских и женских гамет вне водной среды. В самом начале этой главы мы рассказывали о многих приспособлениях, с помощью которых цветок защищает пыльцу от влаги. Но нет ничего абсолютного в природе. Среди прочих способов опыления цветков есть и способ опыления при помощи воды.

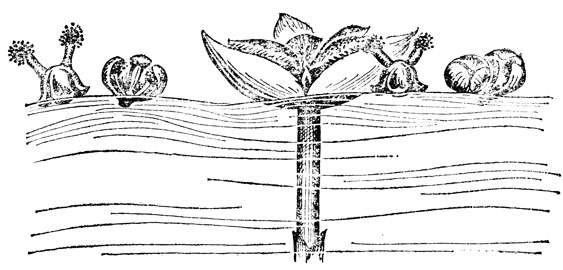

У одного из видов валлиснерии — цветкового растения, обитающего в воде, — маленькие цветки состоят из трех внешних и трех внутренних листьев околоцветника. До распускания, в бутоне, они похожи на клубочек и сидят под водой словно в пузыре, образованном двумя полупрозрачными овальными и чашевидными листьями, из которых один крепко охватывает краями другой. Так устроены и мужские и женские цветки, зреющие, однако, на разных растениях, — валлиснерия (ее называют еще водяным винтом) двудомна. При созревании мужские цветки отделяются от растения, поднимаются на поверхность воды и здесь раскрываются. Каждый цветок похож на соединение трех счаленных носами лодочек. Зрелые женские цветки валлиснерии поднимаются на поверхность воды, оставаясь, однако, соединенными с материнским растением тонким длинным стеблем. Раскрытые, они также похожи на сцеп из трех лодочек.

Рис. 23. Мужские цветки валлиснерии, обитающей в озерах и реках, в пору цветения отрываются от материнского растения. Подгоняемые ветром и течением, они сами доставляют пыльцу к рыльцу женского цветка

Подгоняемые течением или ветром, мужские цветки подплывают к женским и открытыми пыльниками касаются трех рылец, свисающих за борта женских лодочек.

Сходным образом происходит опыление у элодеи канадской, с той лишь разницей, что в этом случае на поверхности воды в поисках женских цветков плавают не целые мужские цветки, а отдельные пыльцевые зерна.

И у валлиснерии, и у элодеи канадской цветки раскрываются на поверхности воды, и опыление, в сущности, происходит в воздушной среде, хотя и с помощью течения. По-иному обстоит дело у тех растений, цветки которых и развиваются и распускаются в толще воды. К ним относится, например, один из видов найяс. Растение это тоже двудомно. Мужские и женские экземпляры его растут обычно неподалеку друг от друга. А женские цветки располагаются, как правило, глубже мужских. Пыльца найяса тяжелее воды. Выпадая из пыльников в воду, она медленно тонет и в то же время увлекается течением. Где-то поблизости и чуть глубже ее ждет рыльце женского цветка.

У цератофиллума в опылении участвуют два посредника: и вода и ветер. От распускающихся в толще воды цветков этого растения отделяются тычинки, которые всплывают на поверхность воды. Здесь ветер развеивает пыльцу из их пыльников. Отдельные пыльцевые зерна — одни раньше, другие позже — вскоре вновь попадают в воду и медленно опускаются на дно водоема. Часть из них при этом попадает на клейкие рыльца женских цветков.

Источник

Опыление под водой

Казалось бы, все части цветка приспособлены только для опыления на воздухе. И поэтому опыление цветков под водой само по себе кажется удивительным.

Его можно наблюдать, например, у Его можно наблюдать нередкого в наших водоемах медленно опускается вглубь роголистника — ажурной водяной «елочки». Происходит Пыльца медленно опускается это следующим образом. Цветки распускаются пыльцу Пыльца медленно в самой толще воды. Затем вскрываются освобождая пыльцу от них отделяются и всплывают освобождая пыльцу Пыльца на поверхность содержащие пыльцу тычинки. опылению другие цветки Пыльники вскрываются, освобождая пыльцу. Пыльца другие цветки Цветение медленно опускается вглубь, где ее образуются раздельно мужские ждут готовые к опылению другие раздельно мужские тычиночные цветки.

Цветение роголистника

У другого обитателя водоемов растении образуются раздельно наяды на растении образуются раздельно обитателя водоемов наяды мужские (тычиночные) и женские (пестичные) цветки Цветение роголистника цветки, причем первые находятся выше другого обитателя водоемов вторых. Пыльца наяды тяжелее воды. Пыльники вскрываются освобождая Покидая раскрывшийся пыльник, она постепенно тычинки Пыльники вскрываются опускается и переносится током воды ажурной водяной елочки на рыльца женских цветков.

Интересно, что в отличие от водяной елочки Происходит растений, опыляющихся на воздухе, пыльца роголистника ажурной водяной многих водных растений не круглая водоемах роголистника ажурной или овальная, а нитчатая. Такая можно наблюдать например форма позволяет пылинке в воде наших водоемах роголистника с большей вероятностью «найти» пестик. это следующим образом

Роголистник темно зеленый (Ceratophyllum demersum) следующим образом Цветки

Заросли роголистника

Источник

Как опыляются цветы под водой

6.2. Опыление с помощью воды. Гидрофилия

Если примитивность ветроопыления часто являлась предметом дискуссий (лишь некоторые исследователи признавали ее без доказательств), то никогда ни у кого не возникало сомнения в том, что гидрофилия имеет более древнее происхождение, поскольку считается, что первые высшие растения появились в воде. Однако большинство водных растений опыляется в воздухе, как и их наземные родственники. Для таких растений, как Nymphaea, Alisma и Hottonia, характерна энтомофилия, для Роtamogeton или Myriophyllum — анемофилия, а для Lobelia dortmanna — самоопыление. Но для опыления некоторых водных растений необходима водная среда (см. также Daumann, 1963).

Гидрофилия может происходить как на поверхности воды (эпгидрофилия), так и в воде (гипгидрофилия; термины предложены Дельпино). Эти два типа опылений представляют собой дальнейшее развитие анемофилии или энтомофилии. Следует иметь в виду, что не все типы опыления, происходящие в воде, относятся к гидрофилии. Много мелких самоопыляющихся наземных растений могут цвести, будучи погруженными в воду; при этом функционирует механизм самоопыления, обычно заключенный в воздушном мешке внутри цветка. Наивысшую стадию такого развития представляют клейстогамные цветки (ср. Okada, Otaya, 1930).

Эпгидрофилия представляет собой уникальный вид абиотического опыления, поскольку в данном случае опыление происходит в двумерной среде. По сравнению с трехмерной средой, в которой происходят анемофилия или гипгидрофилия, этот вид опыления обеспечивает большую экономию пыльцы. При эпгидрофилии пыльца высвобождается из пыльников в воде и всплывает к поверхности, где находятся рыльца (Ruppia, Callitriche autumnalis). Пыльцевые зерна быстро распространяются по поверхностной пленке воды. В этом легко убедиться, наблюдая за цветущей Ruppia: маленькие желтые капли появляются на поверхности воды и быстро распространяются, подобно каплям жира; возможно, этому способствует маслянистый слой, покрывающий оболочку пыльцевого зерна. По данным Махабале (Mahabale, 1968), пыльца Neptunia и Aeschynomene spp. образует на поверхности воды пену: женские цветки касаются ее, а затем вновь погружаются в воду.

Широко известен интересный случай опыления у Vallisneria (Kerner, 1898; см. также разд. 17.3), у которой вместо отдельных пыльцевых зерен на поверхность воды выходит весь мужской цветок; следовательно, пыльца даже не касается поверхности воды. Вокруг всплывающих женских цветков образуются небольшие воронки; плавающие рядом мужские цветки соскальзывают с края такой воронки к ее центру; при этом пыльники касаются рылец. В связи с таким эффективным способом опыления число пыльцевых зерен в мужских цветках сильно редуцировано [до 72, по данным Кернера (Kerner, цит.)]. Механизмы типа «валлиснерия» обнаружены также у различных представителей Hydrocharitaceae, иногда, как, например, у Hydrilla, наряду с взрывающимися пыльниками (Ernst-Schwarzenbach, 1945). Подобный механизм опыления наблюдается и у Lemna trisulca, только на поверхность воды поднимается целиком все растение (Hartog, 1964); а у Elodea при подобном механизме опыления на поверхность воды выносятся тычиночные цветки, которые частично прикреплены, а частично свободно плавают (Haumann-Merck, 1912).

Гипгидрофилия описана для очень незначительного числа растений, например для Najas, Halophila, Callitriche hamulata и Ceratophyllum. Пока что их рассматривают просто как отдельные случаи, поскольку между ними, вероятно, мало общего, за исключением крайней редукции экзины. У Najas медленно опускающиеся пыльцевые зерна «ловятся» рыльцем.

Единица рассеивающейся пыльцы у Zostera имеет 2500 мкм в длину и гораздо больше напоминает пыльцевую трубку, чем пыльцевое зерно. Будучи очень подвижной, она быстро обвивается вокруг какого-либо объекта, встречающегося на пути, например вокруг рыльца. Однако эта реакция носит совершенно пассивный характер. Морфология пыльцевого зерна Zostera может рассматриваться как крайний случай тенденции, которая, по-видимому, имеется и у других гипгидрофильных растений: быстро растущая пыльцевая трубка обеспечивает быстрое распространение пыльцевых зерен. У Cymodoceae описаны даже более удлиненные пыльцевые зерна (5000-6000 мкм; Ducker, Knox, 1976; Ducker, Pettit, Knox, 1978).

Гидрофильные механизмы не обеспечивают защиту от автогамии. Однако условия обитания рассматриваемых растений обычно способствуют аллогамии и препятствуют авто- и гейтоногамии, если только вся популяция не представляет один клон. Несомненно, в конце концов будут найдены более ярко выраженные гидрофильные механизмы, но даже и тогда гидрофилия всегда будет считаться редкостью.

У некоторых цветков на Фарерских островах описано опыление во время дождя. (Hagerup, 1959b). Принцип заключается в том, что во время дождя цветки наполняются водой до определенного уровня. Пыльцевые зерна плавают по ее поверхности и в конце концов достигают рылец, которые находятся на уровне воды. Однако Дауманн (Daumann, 1970а) сомневается в разумности омброфилии, так как пыльца некоторых видов растений, опыляемых, по мнению Хагерупа, во время дождя, сильно страдает от воды. Опыление во время дождя, если оно действительно происходит, в основном должно быть автогамным, а аллогамия, хотя она не очень эффективна, могла бы произойти благодаря наличию дождевых капель. Возможно, этот механизм следует считать дополнительным, функционирующим, подобно другим типам автогамии, при неблагоприятных условиях, в которых обычный синдром опыления неэффективен.

Весьма важно, что во всех случаях гидрофилии пыльца при погружении в воду остается жизнеспособной. Эпгидрофилия и опыление во время дождя предполагают существование водоотталкивающей пыльцы; пыльца гипгидрофильных растений должна быть устойчива к намоканию.

Источник