- Как устроен тендер паровоза и почему зимой в морозы вода в нём никогда не замерзает или это не так?

- Как невидимый пар движет громадным паровозом: что это за метаморфоза?

- Зачем вода нужна паровозу и как она попадает в него?

- Какие процессы и превращения энергии происходят в паровозе?

- Можно ли увидеть пар?

- Чем отличается туман от пара?

- Без этих старых устройств нельзя обойтись случись что на ж.д. и сегодня

- Для чего на ж.д. нужны гидроколонки, если паровозы уже давно не ходят?

- Напоследок немного юмора

- Почему паровозная гидроколонка никогда не замерзает зимой даже в сильные морозы?

- Где заправить паровоз

Как устроен тендер паровоза и почему зимой в морозы вода в нём никогда не замерзает или это не так?

При интенсивной работе мощные паровозы последних серий выпусков расходуют только за один час 20 000-25 000 кг воды и до 5 000 кг угля! Но где же разместить запасы воды и топлива, которых бы хватило на несколько часов непрерывной работы паровоза? Для размещения запасов воды, топлива, а также смазки к паровозу прицепляется отдельная повозка, называемая тендером.

Тендер — неотъемлемая часть любого магистрального паровоза. Тендеры паровозов большой мощности в 2 500-3 000 л.с. такие как серий ФД, ИС, П36 имеют водяные баки, ёмкость которых доходит до 50 куб. м.; это целое водохранилище или бассейн, как хотите, глубиной более 2 метров!

Для удобства наблюдения за уровнем воды водяные баки снабжены указателями поплавкового типа, шкала которых вынесена в контрбудку. Большую часть объёма тендера паровоза, примерно 2/3, как мы видим на рисунке ниже, занимают запасы воды и лишь 1/3 приходится на запасы топлива.

В средней части тендера размещён бункер для топлива. Задняя и боковые стенки угольного бункера наклонные. Это способствует естественному ссыпанию угля на дно бункера в корыто механического углеподатчика (стокера) или к лотку в контрбудке по мере расходования топлива.

Водяному баку придаётся П-образная форма. Такая форма оказывается наиболее удачной для удобного совместного размещения запасов воды и топлива. Сверху на тендере паровоза имеются заправочные люки с фильтрующими сетками для экипировки паровоза водой, расположенные для удобства подвода гидроколонки с каждой стороны и посередине.

Водяной бак разделен перегородками с отверстиями на ряд отсеков. Отверстия в соседних перегородках, как видно на рисунке выше, смещены относительно друг друга. Перегородки смягчают удары от колебания воды при движении паровоза, особенно при внезапных изменениях скорости, например при резком торможении.

И наконец меня часто спрашивают в комментариях к паровозным публикациям читатели:

«Почему вода в тендере паровоза не замерзает зимой?»

Всё просто. Не замерзает вода в нём до дна по той же самой причине, что и зимой вода в пруду. Каковы объёмы воды в тендере паровоза мы уже с вами сегодня выяснили. Это огромные бассейны в несколько десятков кубических метров глубиной до 2 и более метров на мощных паровозах!

Охлаждённые верхние слои воды на поверхности в тендере конечно же может прихватить зимой коркой льда в сильный мороз при длительной стоянке паровоза где-нибудь на станции или в депо, но не более того. В целом же водяные баки тендера представляют собой закрытую конструкцию, предохраняющую воду в нём от полного промерзания. Да и на ходу паровоза происходит сильная качка, в результате которой массы воды в тендере находятся постоянно в движении.

Ставьте лайк, если вам понравилось и подписывайтесь на канал «Заповедная магистраль» , чтобы не пропускать новые публикации. Спасибо за просмотр!

Источник

Как невидимый пар движет громадным паровозом: что это за метаморфоза?

Зачем вода нужна паровозу и как она попадает в него?

Вода, то без чего не сможет поехать ни один топочный паровоз, она же основная составляющая образования пара — главной движущей силы. Запасы воды хранятся в специальной повозке или тендере, прицепленному сзади к паровозу. Снабжение паровозов водой производится из гидравлических колонок в депо или на станциях. Вода к ним подаётся водонасосными станциями на водонапорные башни из водоёмов (озера, речки, а иногда скважины) и под большим напором хлещет в тендер паровоза, заполняя всего за 20-30 минут его огромный объём в несколько десятков кубических метров.

По своему качеству вода делится на «мягкую», которая не образует практически накипи внутри на стенках котла, и «жёсткую», безбожно загрязняющую котлы. С этой целью строят специальные водоумягчительные станции.

Какие процессы и превращения энергии происходят в паровозе?

Внутри паровоза происходят сложные процессы превращения энергии:

сжигание топлива — превращение химической энергии топлива в тепловую энергию газов;

образование пара повышенного давления (сначала насыщенного, потом перегретого) — превращение тепловой энергии газов в потенциальную энергию пара.

Из 10 лопат с углём, забрасываемых в топку паровоза, только 1 лопата идёт на полезную работу!

КПД паровоза по сравнению с тепловозом или тем более электровозом крайне низок. Самым высоким КПД, что был достигнут в СССР, обладал товарный паровоз серии ЛВ, коэффициент которого равнялся 9,27.

Можно ли увидеть пар?

«Вы все уверены, конечно, что видели водяной пар уже много раз в жизни, видите его почти ежедневно. Между тем, увидеть водяной пар совершенно невозможно, как нельзя видеть воздух. Дело в том, что пар, настоящий пар, полностью прозрачен и невидим глазу. Тот белый дымок, который вырывается из носика чайника, или те белые клубы, которые выпускает струями во все стороны при трогании с места паровоз, – вовсе не пар в строгом смысле слова, хотя его так называют в обиходе. Это туман, а не пар».

Чем отличается туман от пара?

«Пар – газ прозрачный и невидимый; туман же – газ, сгустившийся в мельчайшие водяные капельки, которые, как пылинки, парят в воздухе и, как пыль же, делают его непрозрачным. Туман белого цвета по той же причине, по какой бел снег: всякое мелкое, раздробленное прозрачное вещество (в снеге – лед, в тумане – вода) имеет белый цвет».

«Итак, тот пар, которым мы пользуемся в технике как источником энергии, совершенно невидим, – все равно, будет ли это пар «насыщенный» (т. е. не могущий уже при своей температуре заключать больше влаги в отведенном ему пространстве) или «перегретый». Если вы желаете в этом убедиться, взгляните в кочегарке на водомерное стекло – трубку, показывающую уровень воды в паровом котле».

«Вы увидите в трубке воду, но над водой не заметите ничего. А между тем всю верхнюю часть трубки над уровнем воды занимает пар – тот самый пар, горячий и сжатый, который образуется в котле и работает в паровом цилиндре. Если бы вы могли проникнуть взглядом в паровой цилиндр, то увидели бы странную, неожиданную картину: поршень быстро снует вперед и назад, а того пара, который его толкает и является источником работы всей машины, совершенно не видно».

Перельман Яков Исидорович, отрывок из книги «Физика на каждом шагу»

Ставьте лайк, если вам понравилось и подписывайтесь на канал «Заповедная магистраль» , чтобы не пропускать новые публикации. Спасибо за просмотр!

Источник

Без этих старых устройств нельзя обойтись случись что на ж.д. и сегодня

Для чего на ж.д. нужны гидроколонки, если паровозы уже давно не ходят?

Опубликовав на днях статью, о том как набирают воду в тендер паровоза из гидроколонки, был немного удивлён некоторыми вопросами в комментариях. Мол, а зачем они теперь нужны, когда паровозы уже давно не ходят, это анахронизм, на дворе 21 век. В таком духе. Ну что ж, вопрос задан, постараюсь вам дорогие читатели максимально на него ответить.

Первая, и конечно же итак очевидная всем функция гидроколонок — это продолжать поить паровозы водой там где они ещё ходят. А где это они ещё ходят спросите вы? Очень мало где сегодня работают паровозы, как правило курсируют в составе туристических ретро поездов по историческим маршрутам. Как например здесь, на Бологое-Полоцкой дороге, где каждую субботу можно увидеть паровоз следующий по маршруту Бологое-Осташков-Бологое с пригородным поездом №6697/6698.

Без гидроколонок курсирование паровоза на любой ж.д. линии было бы невозможным. Ведь паровозу каждые 60-80 км требуется заправка водой.

Раньше, в былые времена, паровозные гидроколонки имелись на каждой станции, и не одна. Как правило по две, по одной в каждой горловине станции, для поездов следующих как в четном так и нечетном направлениях. Сегодня их практически нигде уже не осталось. Поисчезали вслед за своими ровесниками — паровозами.

На моей родной станции Осташков их в своё время было три: по одной в каждой горловине станции и ещё одна в локомотивном депо на ПТОЛе. В настоящее время сохранилась только одна в четной горловине, благодаря которой сегодня всё ещё можно здесь заправить паровоз и увидеть своими глазами как это происходит.

Вторая, важная и сохраняющаяся сегодня их функция — это сигнальная, подобно семафору . Поворачивающейся указатель гидравлической колонки («хобот») до сих пор есть в Инструкции по сигнализации на ж.д. транспорте РФ. Вот в таком положении как на картинке внизу, днём поворачивающаяся часть гидроколонки окрашенная в красный цвет, а ночью красный огонь фонаря в обе стороны означает — «Стой!»

И третье , на мой взгляд самое важное предназначение гидроколонок, которое как и предыдущие не утратило актуальности и сегодня — это заправка водой пожарных поездов. Ведь случись что, даже такого казалось бы огромного первоначального запаса воды в объёме двух цистерн в 50-100 м. куб. пожарного поезда может и не хватить. А случиться на железной дороге или в полосе её отвода может всё что угодно: загореться локомотив на перегоне вместе с поездом, торфянник вдоль ж.д. полотона, лесной массив или даже целая станция.

Вот здесь то и придёт на помощь паровозная гидроколонка, когда первоначальный запас воды в пожарном поезде закончится. Благо напор из неё обычно хороший, порядка 0,5 куб. метра в минуту, бьющий сплошным потоком из трубы диаметром больше 100 мм. Можно посмотреть здесь .

Нетрудно посчитать, что при таком напоре чтобы заполнить 25 кубовую ж.д. цистерну понадобится 50 минут. В то время как при заправке из пожарного рукава времени уйдёт в разы больше. А время — это самое бесценное при пожаре. На Бологое-Полоцкой, в этом лесном краю, они все были демонтированы еще в конце 90-х, начале 2000-х. Остались на станциях Осташков и Торопец, а также была восстановлена в Куженкино в рамках музефикации станции.

Напоследок немного юмора

Ну и напоследок, в награду для читателей добравшихся до этого абзаца, хочу привести очень комичную историю связанную вот с такой паровозной гидроколонкой, которую однажды рассказал Виктор Анатольевич Гуляев, работавший в прошлом когда-то помощником машиниста паровоза в ТЧ-34 в Осташкове (на фото слева).

На палубе тендера зимой всегда очень скользко, свалиться можно, особенно ночью. Будучи молодым помощником однажды воду набирал на станции Андреаполь, набрал — хобот колонки решил ногой оттолкнуть, да широкой паровозной штаниной зацепился за крюк для подвесного желоба. И его с тендера махом снесло! Висит он вниз головой за штанину, болтается и, наконец, падает, к счастью — в сугроб! Выбрался и первым делом испугался: видел машинист или нет?! То, что сам был на волосок от большой беды, как-то не подумал.

Из книги А.Б. Вульфова «Повседневная жизнь российских железных дорог»

Ставьте лайк, если вам понравилось и подписывайтесь на канал «Заповедная магистраль» , чтобы не пропускать новые публикации. Спасибо за просмотр!

Источник

Почему паровозная гидроколонка никогда не замерзает зимой даже в сильные морозы?

«Между прочим паровозная гидроколонка — сооружение довольно затейливое и симпатичное. Сверху на ней горит светофорчик, хобот окрашен в красный цвет, сама колонка в серебристый, а основание колонки — в чёрный. Почти нигде уже их не осталось на линиях… Множество гидроколонок бессмысленно погубили в начале XXI века даже там, где по сей день имеются исправные водонапорные башни и работает водоснабжение на станциях! Ведь вода — это жизнь, она всегда может пригодиться хотя бы на случай заправки пожарного поезда для тушения пожара, да и колонка-то стоит — есть не просит, зачем её ломать? Но уж теперь поздно горевать. Что сделано, то сделано. А красиво колонки стояли в горловинах по станциям, былой стариной «чугунки» от них веяло, в светофорчиках своих с козырьками они, бывало, как в шапках-ушанках…»

А.Б. Вульфов отрывок из книги «Повседневная жизнь российских железных доорог»

А как гидроколонка зимой выдерживает лютые морозы. Может есть какой-нибудь «зимний кран»?

Водоснабжением во времена паровой эры ведал паровозный главк МПС, оно так и называлось — тяговое водоснабжение (не бытовое).

От его налаженности напрямую зависела пропускная способность на участке, поэтому все подобные моменты были тщательно продуманы.

Вода в гидроколонке не замерзает даже при температуре минус 30 градусов. Дело в том, что у самого основания колонки есть специальный вентиль, чтобы после набора из неё воду с колонки в колодец под землю слить, а там глубоко под землёй она уже не замерзнет. Аналогично уличной колонки где-нибудь в частном жилом секторе для бытового потребления воды.

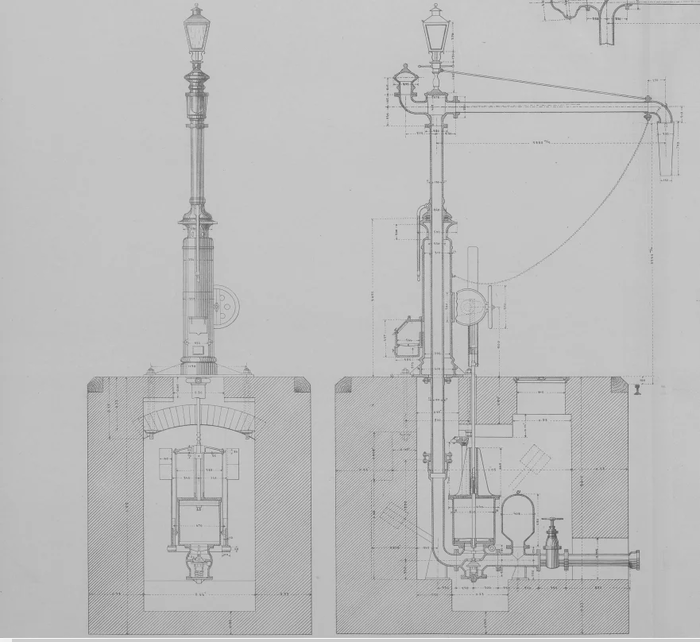

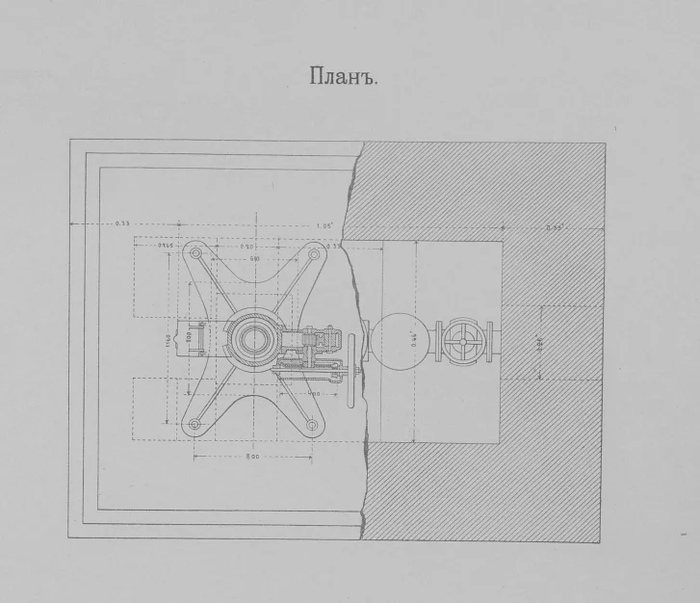

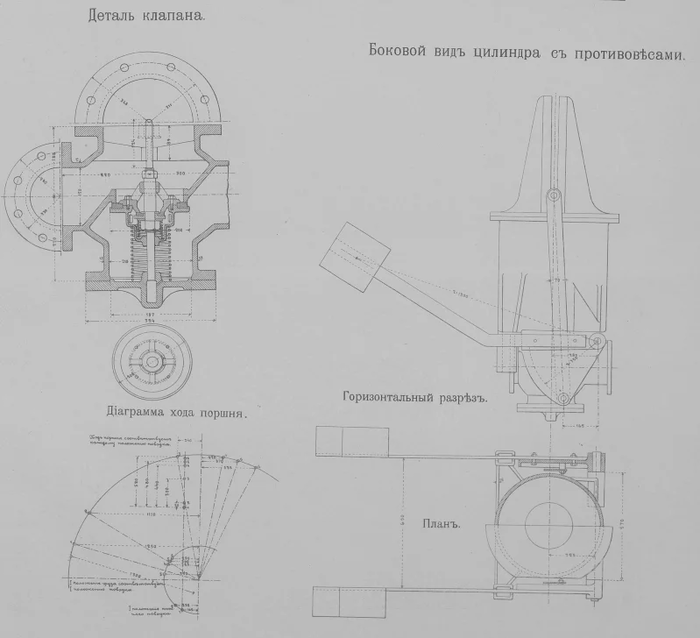

Альбом чертежей типовых и исполнительных. Бологое-Полоцкой. 1902-1906 гг.

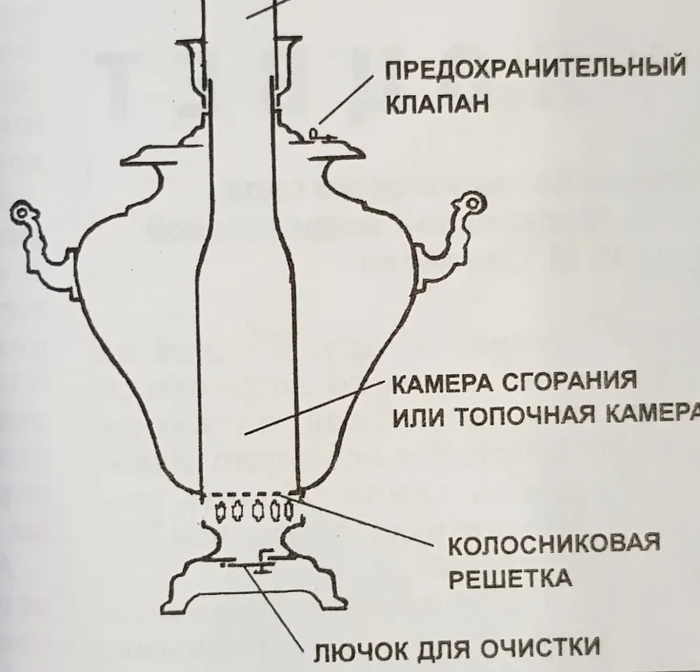

А если все таки в мороз гидроколонку вдруг прихватит у основания, то помимо этого предусмотрена ещё и. печь обогрева самоварного типа!

С той лишь разницей в том, что в самоваре сама топка находится внутри, а вода снаружи.

Топка паровозной гидроколонки устроена с точностью до наоборот. Вода проходит по трубе внутри, а топка располагается снаружи.

Хотя элементы у гидроколонки почти те же что и у самовара. Имеется колосниковая решётка, на которой сгорает топливо, поддувало, камера сгорания, а роль вытяжной трубы для отвода газов выполняет основание гидроколонки.

Рабочая паровозная гидроколонка на станции Осташков. Здесь мы не видим печи самоварного типа, колонка разукомплектована. И тем не менее и зимой работает исправно.

Источник

Где заправить паровоз

Пассажиры ретропоездов всегда с интересом наблюдают за тем, как их паровоз заправляется водой из настоящей колонки в Кавказской.

Зрелище впечатляющее: тугая, почти белая от напора струя воды бьет из трубы колонки диаметром 250 миллиметров в люк паровоза. Но вот воды набрано достаточно, и наблюдавший за процессом заправки помощник машиниста ловким движением руки с помощью запорного вентиля перекрывает поток воды. Искусство паровозника заключалось в том, чтобы не пролить воду на платформу.

—> Пассажиры ретропоездов всегда с интересом наблюдают за тем, как их паровоз заправляется водой из настоящей колонки в Кавказской.

Зрелище впечатляющее: тугая, почти белая от напора струя воды бьет из трубы колонки диаметром 250 миллиметров в люк паровоза. Но вот воды набрано достаточно, и наблюдавший за процессом заправки помощник машиниста ловким движением руки с помощью запорного вентиля перекрывает поток воды. Искусство паровозника заключалось в том, чтобы не пролить воду на платформу.

На станции Кавказская – две действующие гидроколонки. Они расположены напротив здания вокзала в междупутьях.

Когда эти участки дороги еще не были электрифицированы, у входных и выходных стрелок на узловых станциях стояли гидроколонки производства Тихорецкого машиностроительного завода имени Воровского. Такую, правда, уже отключенную от воды гидроколонку, можно увидеть на путях локомотивного депо Кавказская.

Гидроколонки, использовавшиеся на Владикавказской дороге в царское время, были с высокой дымовой «рубашкой». В штате паровозных депо были специальные прогревальщики, которые заправляли «рубашки» гидроколонки горящим углем, чтобы вода не замерзала в зимнее время.

Еще не так давно использовались на дороге трофейные немецкие гидроколонки. Последнюю, стоявшую на первой платформе станции Новочеркасск, снесли во время реконструкции перрона. Единственное место, где уцелела трофейная немецкая гидроколонка, – станция Белореченская. Стоит она прямо посередине перрона между первым и вторым путями.

Источник