Система почвенной очистки сточных вод

Городские инженерные сети водоснабжения и канализации обычно отсутствуют за пределами города. Там канализация, как правило, осуществляется при помощи локальных систем очистки сточных вод. Сущность процесса состоит в обеспечении эффективной очистки сточных вод на земельном участке, без создания антисанитарных условий или загрязнения природы.

Индивидуальная система очистки сточных вод располагается на частном земельном участке. Если система функционирует неудовлетворительно, то от этого страдает, прежде всего, хозяин участка. Поэтому имеет смысл проследить за тем, чтобы монтаж системы осуществлялся надлежащим образом, компоненты системы работали так, как положено, и применяемые в ней материалы были высококачественными.

Хорошо действующая система очистки сточных вод не только улучшает состояние окружающей среды, но и создает комфорт. Она также позволяет уменьшить затраты на строительство, благодаря малой потребности в обслуживании и длительному сроку службы. Кроме того, Ваш земельный участок наилучшим образом сохранит свою ценность, если он будет снабжен хорошо функционирующей канализационной системой. Не загрязняющая окружающую среду установка, о существовании которой можно даже забыть, создает комфортные условия для жизни. Она не распространяет запах, являющийся доказательством непригодной системы канализации, и протекающие стоки не являются угрозой растениям, поверхностным и подземным водам.

Очистка бытовых сточных вод основана, как правило, на двух принципах: отстаивании и аэробном сбраживании. В процессе отстаивания происходит очистка воды от механических примесей, которые оседают на дно отстойника. Осветленная вода после отстойника направляется на доочистку. В процессе доочистки сточные воды протекают через фильтрующую загрузку, на поверхности которой активная биомасса, состоящая из аэробных бактерий, при участии кислорода окисляет вредные примеси. Доочистка может производиться в специальных резервуарах, обеспечивающих доступ в воду кислорода. Но можно для этого использовать и фильтрующие свойства грунтов.

При проектировании индивидуальной установки почвенной очистки стоков необходимо учитывать не только количество обрабатываемых стоков, но и местные факторы:

- грунт и горные породы;

- грунтовые воды и колебания уровня вод;

- высотное расположение и рельеф местности;

- расположение водозаборных сооружений;

- близость скалистого грунта;

- рельеф скалистого грунта;

- удаленность от водоема;

- климат и подверженность грунта замерзанию;

- указания местных органов.

Два типа установок почвенной очистки

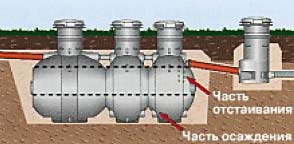

Очистка сточных вод в установке происходит в два этапа. Первый этап состоит в осаждении взвешенных веществ в отстойнике.

Отстойник состоит из отдельных камер, через которые протекает сточная вода. Обычно в нем три камеры, соединяемые лотками. В отстойнике Uponor Sako лотки расположены таким образом, чтобы сточная вода протекала с наименьшей скоростью, благодаря чему в каждой камере происходит оседание грубодисперсных взвешенных частиц на дно. По мере протекания воды через последнюю камеру из нее удаляются твердые вещества, могущие препятствовать процессу дальнейшей очистки. После этого вода отводится через распределительный колодец на поле поглощения или в почвенный фильтр для дальнейшей ее очистки.

|

Существует два типа установок почвенной очистки сточной воды, применение той или иной из них определяется водопоглощающей способностью грунта.

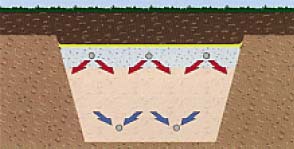

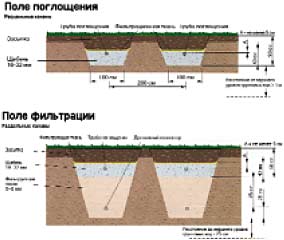

Поглощение является наиболее часто применяемым и обычно наилучшим способом для почвенной очистки сточных вод. В системе поглощения очистка происходит в слое щебня и окружающих его слоях грунта. Данный способ очистки применим в случае наличия на участке грунтов, хорошо поглощающих воду.

|

При слабой поглощающей способности грунта, например, при высоком уровне грунтовых вод или малопроницаемых (например, глинистых) грунтах, для очистки сточных вод применяется почвенная фильтрация: устраивается искусственный песчаный слой, через который фильтруется сточная вода. Далее очищенная вода собирается в дренаж и удаляется с территории.

|

Расположение системы почвенной очистки

Отстойник следует располагать так, чтобы ассенизационный автомобиль мог беспрепятственно к нему подъехать. Для отстойника требуется площадь не более 6 м 2 . Под горизонтальный отстойник устраивается котлован небольших размеров, так что поиск подходящего места под установку не составит большого труда. С устройством котлована снимаются проблемы, вызываемые возможным подъемом грунтовых вод. Занимаемая распределительным колодцем площадь и глубина незначительны, и он легко соединяется с распределительными трубопроводами в любом направлении.

Во избежание засорения трубопровода подземный канализационный выпуск из дома следует прокладывать с постоянным уклоном в сторону сброса вод и с как можно меньшим количеством поворотов. При большой длине канализационной трубы необходимо предусмотреть на линии смотровой колодец или трубу.

Для семьи из пяти человек под поле поглощения фильтрации достаточна площадь не более 30 м 2 .

Для отстойника и полей следует выбрать место так, чтобы над ними не проходило автотранспортное движение, увеличивающее нагрузку.

Установку следует заглублять на величину глубины промерзания почвы, в противном случае необходимо предусмотреть теплоизоляционную защиту.

Общие инструкции по монтажу системы

Вокруг канализационных труб, отстойника и распределительного колодца необходимо выполнить отсыпку песком или мелким гравием с тщательной трамбовкой.

Уклон проверяется ватерпасом. Особенно уклон перфорированной трубы-распылителя должен четко соответствовать инструкции. Следует предусмотреть сбор поверхностных вод с полей фильтрации и поглощения.

Канализация должна иметь вентиляцию с выводом вытяжной части на крышу здания. Не разрешается применение клапана для срыва вакуума.

|

Система прокладывается ниже глубины промерзания, в противном случае предусматривается достаточная теплоизоляция в изоляционном и щебеночном слое.

Концы распылительных труб выводятся на поверхность земли и закрываются защитными заглушками. Это увеличивает очищающую способность и позволяет проводить проверку и обслуживание системы.

Во избежание засорения щебеночного слоя мелкими веществами рекомендуется применять фильтрационные ткани.

Опорожнять отстойник следует не менее одного раза в год.

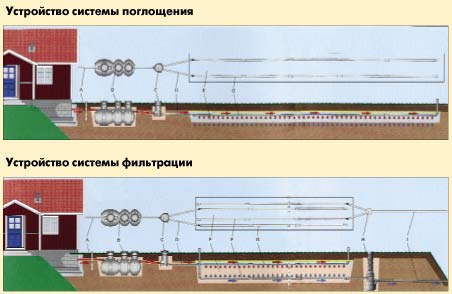

Устройство системы поглощения

Выпуск канализации (A) из здания к отстойнику укладывается в утрамбованной песчаной отсыпке с уклоном не менее 10-20 % (1-2 см/м). На длинных участках трубопровода необходимо устанавливать смотровую трубу или колодец.

Отстойник (B) устанавливается на горизонтальном песчаном основании. Во влажном грунте его необходимо прикрепить к бетонной плите с арматурными стержнями для закрепления канатов. При установке отстойника на большую глубину горловина удлиняется.

Распределительный колодец (C) устанавливается в вертикальном положении на песчаном основании. При установке колодца на большую глубину горловина удлиняется. Распределительный колодец оборудован регулятором потока воды и шибером. Регулятор потока служит для поддержания постоянного уровня подаваемой в распределительные трубы воды. Шибер устраивается во избежание неравномерного разделения воды во время усиленного поступления стоков. Равномерная нагрузка на всю площадь поля увеличивает срок эксплуатации и качество очистки сточной воды.

Распределительные трубы (D) соединяются с регулятором потока воды, укладываются на песчаном основании. Допустимый уклон 5-10 мм/м.

Фильтрующий слой (E) состоит из слоя щебня толщиной 30-40 см с размером частиц 12-21/16-32 мм. Основание траншеи должно быть горизонтальным и выровненным, но не утрамбованным (не разрешается топтание или механическое уплотнение грунта). Для труб разрешается применять общую траншею или же можно выделить раздельные канавы для каждой трубы. Раздельные канавы могут прокладываться в разные стороны из колодца.

Трубы-распылители (G) укладываются в щебеночном слое зеленой полосой вверх (отверстиями вниз) с уклоном 5-10 мм/м. В самые отдаленные концы труб подсоединяются через колено распределительные трубы с выводом на уровень поверхности грунта, а в зимнее время на уровень поверхности снега. Необходимо установить на конец трубы вентиляционную заглушку.

Слой щебня должен иметь толщину не менее 5 см.

Устройство системы фильтрации

В случае применения системы фильтрации фильтрующий слой (E) устраивается из слоя промытого гравия с величиной частиц от 0 до 8 мм. Толщина слоя составляет 1-1,2 м. В нижней части песчаного слоя расположены дренажные трубы. Над ними устраивается слой промытого песка толщиной 80 см, а далее разделительный слой с трубами-распылителями, фильтрующей тканью и отсыпкой.

Коллекторные трубы (F) — это дренажные трубы марки Veto Tupla для отведения профильтрованной сточной воды. Они укладываются в нижней части песчаного слоя с уклоном 5-10 мм/м. Вентиляция труб осуществляется при помощи дренажной трубы с ее выводом на поверхность земли. На конец трубы устанавливается вентиляционная заглушка. Концы коллекторных труб соединяются с коллекторным колодцем.

|

Трубы-распылители (G) укладываются в верхнем щебеночном слое зеленой полосой вверх с уклоном 5-10 мм/м. В самые отдаленные концы труб подсоединяются через колено распределительные трубы с выводом на уровень поверхности грунта, а в зимнее время на уровень поверхности снега. На конец трубы устанавливается вентиляционная заглушка.

Коллекторный колодец (H) устанавливается вертикально с последующей засыпкой. При необходимости в дренажных трубах можно предусмотреть несколько колодцев. Из коллекторного колодца по дренажной трубе (I) вода отводится к подходящему месту для сброса воды в грунт.

Установка насосной системы

Насосная система применяется в случае, когда поле поглощения расположено выше отстойника. Такая система применима также в том случае, когда имеют дело со слабо водопоглощающими грунтами и высоким уровнем грунтовых вод. В этом случае делается насыпь, в которой и устраивается система поглощения или фильтрации.

Колодец с насосом (K) устанавливается на выровненном основании. При влажном грунте его необходимо прикрепить к бетонной плите с арматурными стержнями для закрепления канатов, а также необходимо удлинить горловину при установке колодца на большую глубину.

Колодцы с насосами выпускают двух размеров: 0,5 и 1,0 м 3 . В колодце установлен насос с указателем уровня. Для установки в колодце можно использовать любые насосы, имеющиеся на рынке. Насос должен монтироваться с помощью крепления, поставляемого вместе с колодцем.

|

Необходимо подобрать насос, обеспечивающий напор Н, равный разнице высот между дном колодца, в котором будет установлен насос, и дном распределительного колодца при объеме потока 1,0 л/с. На подаче насоса должен быть предусмотрен обратный клапан во избежание поступления воды обратно в трубу.

Между колодцем с насосом и распределительным колодцем прокладывается труба из линейного полиэтилена (L) с наружным диаметром 32 или 50 мм. Для соединения трубы к колодцам применяются 2 патрубка с уплотнениями, поставляемые в комплекте колодца с насосом.

Предпочтительно, чтобы труба прокладывалась с уклоном 1-2 мм/м, по крайней мере на протяжении 1-2 м до распределительного колодца с целью уменьшения скорости поступления стоков в колодец.

Электрокабель (М) должен быть предназначен для подземной прокладки.

Поле поглощения (C-G) устраивается по такому же принципу, как и для самотечной системы.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

очистка фильтрацией через почву

Фильтрация через почву основана на протекающих в почве динамических физических, химических и биологических процессах, в результате которых компоненты отходов разлагаются, иммобилизуются или прекращаются в экологически безвредные вещества. Сооружения почвенной очистки сточных вод имеют много разновидностей: поля наземной фильтрации, фильтрующие колодцы и фильтрируюшие траншеи с естественным или искусственным слоем грунта.[ . ]

Очистка сточных вод на полях орошения и полях фильтрации происходит в процессе фильтрации их через почву. При этом задерживаемые органические загрязнения вместе с бактериями обволакивают частицы почвы и образуют биологическую пленку. Пленка адсорбирует тонкодиспергированные взвеси, коллоидальные и растворенные вещества загрязнений сточных вод, которые при помощи аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха подвергаются биохимическому окислению. Так как атмосферный воздух интенсивно проникает в поры почвы на глубину 0,2—0,3 м, то именно в этом слое и происходят окислительные процессы: органический углерод окисляется до СОа, азот аммонийных солей — до нитритов и нитратов (N02 и М03), т. е. нитрифицируется.[ . ]

Процесс очистки сточных вод при фильтрации их через почву «а полях фильтрации и полях орошения — это совокупность сложных физико-химических и биохимических процессов. Сущность его состоит в том, что при проходе сточных вод через почву в верхнем ее слое задерживаются взвешенные и коллоидальные вещества, образующие на поверхности частичек почвы густо заселенную микроорганизмами пленку. Эта пленка адсорбирует на своей поверхности органические вещества и переводит их в растворимое состояние. Используя кислород, проникающий в поры почвы, микроорганизмы перерабатывают растворимые органические вещества в минеральные соединения. Таким образом, наличие воздуха в почве, а следовательно, и разрыхленность ее являются необходимыми условиями для нормального протекания процесса очистки. Верхние слои почвы (0,2—• 0,3 м) находятся в более благоприятных условиях кислородного режима, поэтому в них окисление органических веществ, а также процесс нитрификации происходит более интенсивно. Пригодность почв для полей фильтрации, а следовательно, и нагрузки на них определяются их гранулометрическим составом и влагоем-костью. Для увеличения производительности полей фильтрации на них часто подают предварительно осветленную (отстоенную) сточную воду.[ . ]

В процессе фильтрации через почву органические соединения подвергаются биологической очистке, и происходит их сорбция на органическом углероде почвы. Металлы иммобилизуются в почве, а количество летучих выбросов в атмосферу не больше, чем при отдувке или биохимической очистке сточных вод.[ . ]

Биологическая очистка может быть осуществлена фильтрацией через почву.[ . ]

Сооружения для биологической очистки в естественных условиях, в свою очередь, могут быть разделены на сооружения, в которых происходит фильтрование очищаемых сточных вод через почву (поля орошения и поля фильтрации), и на сооружения, представляющие собой водоемы (биопруды), заполненные протекающей очищаемой сточной водой. В сооружениях первого типа питание кислородом идет за счет непосредственного поглощения его микроорганизмами из воздуха. В сооружениях второго типа питание кислородом идет главным образом за счет диффундирования его через поверхность воды (реаэрация) или за счет механической аэрации. Климатические условия и большая занимаемая площадь ограничивают развитие естественных приемов биологической очистки сточных вод (биопруды, поля орошения, поля фильтрации).[ . ]

Сущность процесса биологической очистки сточных вод на полях состоит в том, что в процессе фильтрации через почву органические загрязнения сточных вод задерживаются на ней, образуя биологическую пленку, населенную большим количеством микроорганизмов. Пленка адсорбирует коллоидные и растворенные вещества, мелкую взвесь, и они при помощи аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха переходят в минеральные соединения. Атмосферный воздух хорошо проникает в почву на глубину 0,2—0,3 м, где и происходит наиболее интенсивное биохимическое окисление.[ . ]

В наиболее простом виде биологическая очистка сточных вод проходит в естественных условиях — в почве, водоемах. При использовании естественных почвенных методов биологической очистки сточные воды спускаются на специально приспособленные земельные участки, называемые полями орошения и фильтрации. Они, протекая через слои почвы, подвергаются окислительному воздействию целого комплекса почвенных микроорганизмов.[ . ]

Сущность данных методов заключается в фильтрации сточных вод, содержащих органические вещества, через слой почвы. Очистка воды при этом осуществляется под воздействием физических, химических и биологических факторов.[ . ]

По масштабам применимости метод почвенной очистки значительно уступает методам искусственной биологической очистки. Этот метод является важной технологией очистки и ликвидации сточных вод нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах Америки (100 очистных сооружений), в Канаде (на 26 из 38 нефтеперерабатывающих заводах-) и на десяти западноевропейских заводах.[ . ]

Очищенная сточная жидкость, профильтровавшаяся через почву полей орошения или полей фильтрации, согласно исследованиям Васильковой (1950), полностью очищается от яиц гельминтов, тогда как сточная жидкость, поступающая для очистки на поля, содержит очень значительное количество их. Поэтому, в том случае, когда сточные воды используются для агрикультурных целей, необходимо устройство первичных отстойников, которые задерживают до 97% всех поступающих яиц гельминтов.[ . ]

Явление механического поглощения используют для очистки питьевых и сточных вод путем их фильтрации через почву, для заиливания (кольматирования) дна и стенок каналов, водохранилищ в целях уменьшения потерь воды на фильтрацию.[ . ]

В Соединенных Штатах Америки применение этого способа очистки регламентируется законодательными актами, исполнение которых находится под стражайшим контролем Агентства по охране окружающей среды. Запрещена очистка фильтрацией через почву отходов, не подвергнутых предварительной обработке на очистных сооружениях предприятия.[ . ]

При загрязнении водонасыщенных, обводненных грунтов или грунтов с высоким уровнем грунтовых вод для регенерации грунтов и предохранения или очистки грунтовых вод рекомендуется способ промывки. Для этого в пределах контура загрязненного участка закладывают одну или несколько отсасывающих скважин, которые соединяют системой трубопроводов с коллектором, подключенным к какой-либо емкости (емкостью может быть и земляной амбар) за пределами участка загрязнения. Еще одну или несколько скважин (питающих) закладывают за контуром загрязнения и подсоединяют к распределительной системе трубопроводов, с помощью которой незагрязненная вода подается на поверхность участка загрязнения. При фильтрации вода вымывает из почвы (грунта) нефтепродукт и через отсасывающий колодец подается в сборную емкость.[ . ]

В работе [49] рассмотрены перспективы биоочистки. Показано, что биоочистка дает возможность детоксикации или деструкции загрязнителей до безвредных побочных продуктов. Методы биоочистки распадаются на три направления: очистка сточных вод фильтрацией через почву, биореакторы и обработка in situ. Очистка фильтрацией через почву обычно является наименее дорогостоящим методом биологической обработки, но требует адекватных количеств земли, которая может быть предназначена под обработку на несколько методов и более.[ . ]

Практика санитарного надзора показывает, что когда должна быть создана гарантия надлежащего обеззараживания сточных вод, при которой сточные воды могли бы считаться практически свободными от возбудителей инфекции, обязательна почвенная очистка (поля орошения, в крайнем случае поля фильтрации). При этом должна соблюдаться оптимальная нагрузка на единицу ’площади в сочетании с последующим пропуском отводимых дренажных вод через пруды, рассчитанные на 5—10 суточный объем этих вод. Если по климатическим условиям невозможны устройство и эксплуатация прудов, надо обеспечить повторную фильтрацию через почву. При правильной ограниза-ции такой очистки в дезинфекции хлором нет нужды.[ . ]

Большая часть осадка, попавшая в септическую камеру, всплывала на поверхность жидкости в пространстве между осадочными желобами. Септические камеры не выполняли своего основного назначения, так как они вместо осадка были заполнены водою. В связи с этим приходилось постоянно вручную удалять всплывший осадок и складировать его возле отстойника, что представляло собою трудоемкую работу, выполняемую в антисанитарных условиях (рис. 19). Сточные воды без какой-либо очистки направлялись на поля фильтрации, устроенные в песчаном грунте и состоявшие из обвалованных карт. Осадок, выпадая на дно карт, способствовал кальматации пор почвы, что нарушало фильтрацию сточных вод через грунт; всплывшая же на поверхность часть осадка тормозила процесс испарения воды. Вследствие этого поля фильтрации переполнялись, сточные воды переливались через валики в р. Лугу, загрязняя ее на большом протяжении.[ . ]

Источник