- Кристаллизация воды: описание процесса, условия, примеры

- Что такое фазовый переход?

- Понятие о кристаллизации

- Условия кристаллизации

- Молекула воды

- Особенности структуры жидкой воды и льда

- О скрытой теплоте

- Кристаллизация растворов

- Как замерзает чистая вода?

- Парадоксальная горячая вода

- Давление как фактор кристаллизации

- Множество типов льда

- Исследование свойств воды при кристаллизации

- Вступление

- Введение

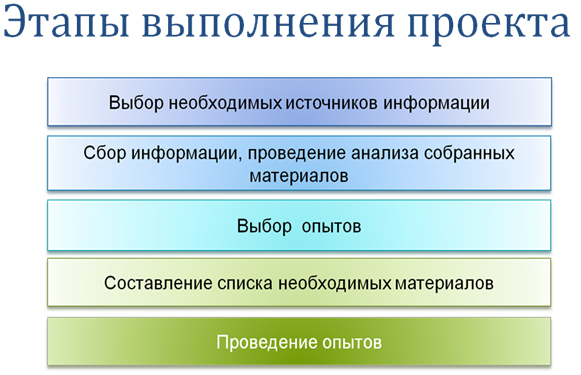

- 1. Подготовка к исследованию

- 1.1 Анализ основных свойств воды

- 1.2 Значение кристаллизации воды для флоры и фауны

- 1.3 Выбор и обоснование опытов для проведения исследования

- 2. Проведение исследования

- 2.1 Подготовка материальной части

- 2.2 Проведение опытов с описанием основных результатов

- 1. Замерзание соленой воды.

- 2. Расширение воды при замерзании.

- 3. Замерзание жидкости при внешнем воздействии снега.

- 4. Замерзание мыльных пузырей.

- 5. Срастание сосульки.

- 6. Скрип сухого снега.

- 7. Примерзание к поверхности.

- 2.3 Предложения по проведению опытов

- Заключение

Кристаллизация воды: описание процесса, условия, примеры

В обыденной жизни все мы то и дело сталкиваемся с явлениями, сопровождающими процессы перехода веществ из одного агрегатного состояния в другое. И наиболее часто нам приходится наблюдать подобные явления на примере одного из самых распространенных химических соединений – всем хорошо знакомой и привычной воды. Из статьи вы узнаете, как происходит превращение жидкой воды в твердый лед – процесс, называемый кристаллизацией воды – и какими особенностями характеризуется этот переход.

Что такое фазовый переход?

Всем известно, что в природе существует три основных агрегатных состояния (фазы) вещества: твердое, жидкое и газообразное. Часто к ним добавляют и четвертое состояние – плазму (благодаря особенностям, отличающим ее от газов). Однако при переходе от газа к плазме нет характерной резкой границы, и свойства ее определяются не столько взаимоотношением между частицами вещества (молекулами и атомами), сколько состоянием самих атомов.

Все вещества, переходя из одного состояния в другое, при обычных условиях резко, скачкообразно меняют свои свойства (исключение составляют некоторые сверхкритические состояния, но здесь мы их касаться не будем). Такое превращение и есть фазовый переход, точнее, одна из его разновидностей. Происходит оно при определенном сочетании физических параметров (температуры и давления), называемом точкой фазового перехода.

Превращение жидкости в газ — это испарение, обратное явление – конденсация. Переход вещества из твердого состояния в жидкое – плавление, если же процесс идет в противоположном направлении, то он именуется кристаллизацией. Твердое тело может сразу превратиться в газ и, наоборот – в этих случаях говорят о сублимации и десублимации.

При кристаллизации вода превращается в лед и наглядно демонстрирует, насколько меняются при этом ее физические свойства. Остановимся на некоторых важных подробностях этого явления.

Понятие о кристаллизации

Когда жидкость при охлаждении затвердевает, изменяется характер взаимодействия и расположения частиц вещества. Уменьшается кинетическая энергия беспорядочного теплового движения составляющих его частиц, и они начинают образовывать между собой устойчивые связи. Когда благодаря этим связям молекулы (или атомы) выстраиваются регулярным, упорядоченным образом, формируется кристаллическая структура твердого вещества.

Кристаллизация не охватывает одновременно весь объем охлаждаемой жидкости, а начинается с образования мелких кристалликов. Это так называемые центры кристаллизации. Они разрастаются послойно, ступенчато, путем присоединения все новых молекул или атомов вещества вдоль растущего слоя.

Условия кристаллизации

Кристаллизация требует охлаждения жидкости до некоторой температуры (она же одновременно является и точкой плавления). Так, температура кристаллизации воды при нормальных условиях – 0 °C.

Для каждого вещества кристаллизация характеризуется величиной скрытой теплоты. Это количество энергии, выделяемое при данном процессе (а при обратном – соответственно поглощаемой энергии). Удельная теплота кристаллизации воды – это скрытая теплота, выделяемая одним килограммом воды при 0 °C. Из всех веществ у воды она одна из самых высоких и составляет около 330 кДж/кг. Столь большая величина обусловлена особенностями структуры, определяющими параметры кристаллизации воды. Формулой для расчета скрытой теплоты мы воспользуемся ниже, после рассмотрения этих особенностей.

Для компенсации скрытой теплоты необходимо переохладить жидкость, чтобы начался рост кристаллов. Степень переохлаждения оказывает существенное влияние на количество центров кристаллизации и на скорость их разрастания. Пока протекает процесс, дальнейшее охлаждение температуры вещества не меняет.

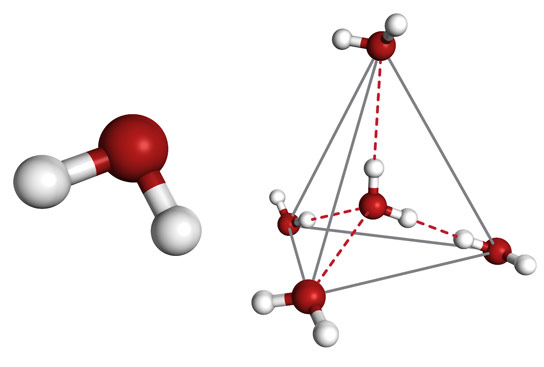

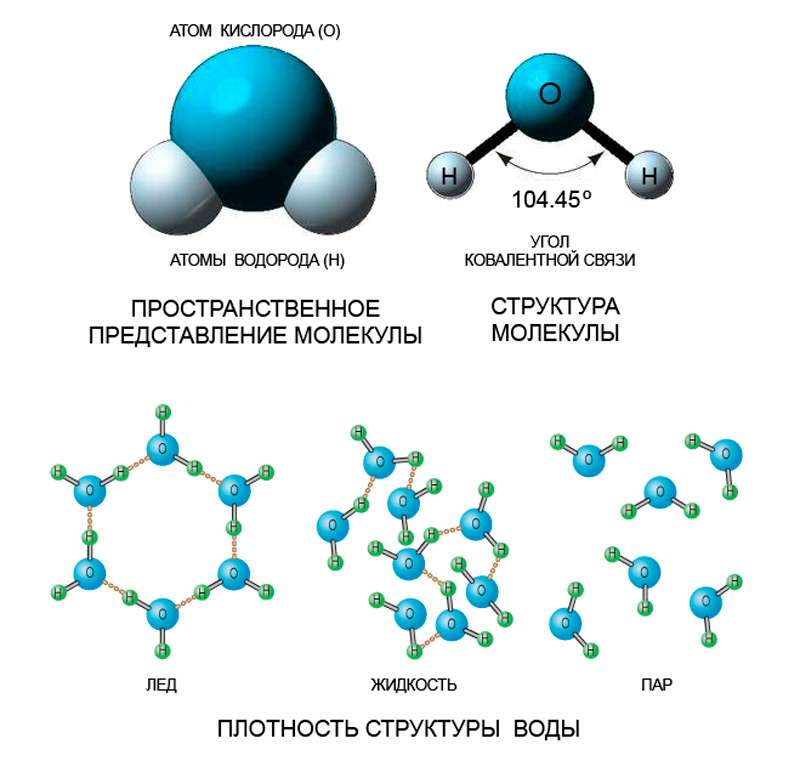

Молекула воды

Чтобы полнее представлять себе, каким образом происходит кристаллизация воды, необходимо знать, как устроена молекула этого химического соединения, ведь строение молекулы обусловливает особенности связей, которые она образует.

В молекуле воды объединены один атом кислорода и два атома водорода. Они формируют тупоугольный равнобедренный треугольник, в котором атом кислорода расположен в вершине тупого угла величиной 104,45°. При этом кислород сильно оттягивает электронные облака в свою сторону, так что молекула представляет собой электрический диполь. Заряды в нем распределены по вершинам воображаемой четырехгранной пирамиды – тетраэдра с внутренними углами приблизительно 109°. Вследствие этого молекула может образовывать по четыре водородных (протонных) связи, что, разумеется, влияет на свойства воды.

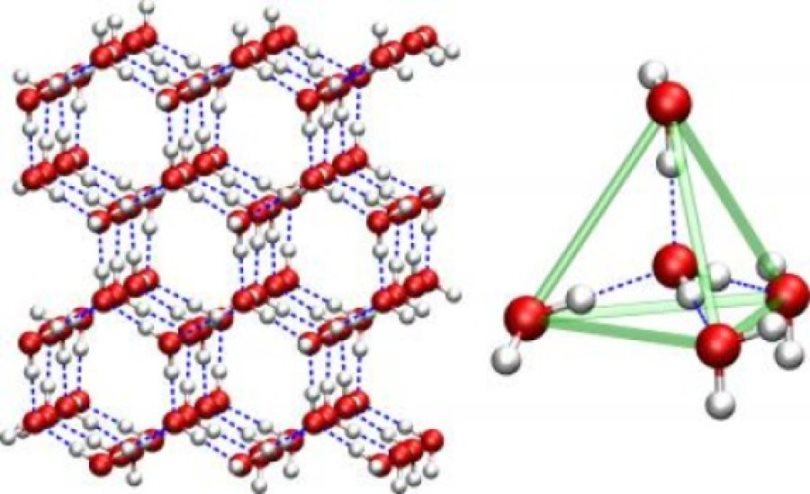

Особенности структуры жидкой воды и льда

Способность молекулы воды к формированию протонных связей проявляется и в жидком, и в твердом состоянии. Когда вода – жидкость, связи эти достаточно неустойчивы, легко разрушаются, но и постоянно образуются снова. Благодаря их наличию молекулы воды связаны между собой сильнее, чем частицы других жидкостей. Ассоциируясь, они формируют особые структуры – кластеры. По этой причине фазовые точки воды смещены в сторону более высоких температур, ведь для разрушения таких дополнительных ассоциатов тоже нужна энергия. Причем энергия довольно значительная: не будь водородных связей и кластеров, температура кристаллизации воды (а также ее плавления) составила бы –100 °C, а кипения +80 °C.

Строение кластеров идентично строению кристаллического льда. Связываясь каждая с четырьмя соседками, молекулы воды выстраивают ажурную кристаллическую структуру с основой в форме шестиугольника. В отличие от жидкой воды, где микрокристаллы – кластеры – непостоянны и подвижны из-за теплового движения молекул, при образовании льда они перестраиваются устойчивым и регулярным образом. Водородные связи фиксируют взаимное расположение узлов кристаллической решетки, и в результате расстояние между молекулами становится несколько больше, чем в жидкой фазе. Этим обстоятельством объясняется скачок плотности воды при ее кристаллизации – плотность падает с почти 1 г/см 3 до примерно 0,92 г/см 3 .

О скрытой теплоте

Особенности молекулярного строения воды весьма серьезно отражаются на ее свойствах. Это видно, в частности, по большой удельной теплоте кристаллизации воды. Она обусловлена именно наличием протонных связей, отличающим воду от прочих соединений, образующих молекулярные кристаллы. Установлено, что энергия водородной связи в воде составляет около 20 кДж на моль, то есть на 18 г. Значительная часть этих связей устанавливается «в массовом порядке» при замерзании воды – вот откуда берется такая большая отдача энергии.

Приведем несложный расчет. Пусть при кристаллизации воды выделилось 1650 кДж энергии. Это немало: эквивалентную энергию можно получить, например, при взрыве шести гранат-лимонок Ф-1. Подсчитаем массу подвергшейся кристаллизации воды. Формула, связывающая количество скрытой теплоты Q, массу m и удельную теплоту кристаллизации λ, очень проста: Q = – λ * m. Знак минуса означает просто, что тепло отдается физической системой. Подставляя известные величины, получим: m = 1650/330 = 5 (кг). Всего 5 литров нужно, чтобы целых 1650 кДж энергии выделилось при кристаллизации воды! Разумеется, энергия отдается не мгновенно – процесс длится в течение достаточно продолжительного времени, и теплота рассеивается.

Об этом свойстве воды прекрасно знают, например, многие птицы, и используют его, чтобы погреться возле замерзающей воды озер и рек, в таких местах температура воздуха на несколько градусов выше.

Кристаллизация растворов

Вода – замечательный растворитель. Вещества, растворенные в ней, сдвигают точку кристаллизации, как правило, в сторону понижения. Чем выше концентрация раствора, тем при более низкой температуре будет происходить замерзание. Ярким примером служит морская вода, в которой растворено много различных солей. Их концентрация в воде океанов составляет 35 промилле, и кристаллизуется такая вода при –1,9 °C. Соленость воды в разных морях сильно отличается, поэтому и точка замерзания бывает различной. Так, вода Балтики имеет соленость не более 8 промилле, и температура кристаллизации ее близка к 0 °C. Минерализованные грунтовые воды также замерзают при температурах ниже нуля. Следует иметь в виду, что речь всегда идет только о кристаллизации воды: морской лед практически всегда пресный, в крайнем случае слабосоленый.

Водные растворы различных спиртов тоже отличаются пониженной температурой замерзания, причем кристаллизация их протекает не скачкообразно, а с некоторым интервалом температур. Например, 40-процентный спирт начинает замерзать при -22,5 °C, а окончательно кристаллизуется при -29,5 °C.

А вот раствор такой щелочи, как едкий натр NaOH или каустик являет собой интересное исключение: ему свойственна повышенная температура кристаллизации.

Как замерзает чистая вода?

В дистиллированной воде кластерная структура нарушена вследствие испарения при дистилляции, и количество водородных связей между молекулами такой воды очень мало. Кроме того, в такой воде отсутствуют примеси типа взвешенных микроскопических пылинок, пузырьков и т. п., представляющих собой дополнительные центры кристаллообразования. По этой причине точка кристаллизации дистиллированной воды понижена до –42 °C.

Можно переохладить дистиллированную воду даже до –70 °C. В подобном состоянии переохлажденная вода способна кристаллизоваться практически мгновенно по всему объему при малейшем сотрясении или попадании ничтожной примеси.

Парадоксальная горячая вода

Удивительный факт – горячая вода переходит в кристаллическое состояние быстрее, чем холодная – получил название «эффекта Мпембы» в честь танзанийского школьника, обнаружившего этот парадокс. Точнее, знали о нем еще в древности, однако, не найдя объяснения, натурфилософы и естествоиспытатели в конце концов перестали обращать внимание на загадочный феномен.

В 1963 году Эрасто Мпемба был удивлен тем, что подогретая смесь для мороженого застывает быстрее, чем холодная. А в 1969 году интригующее явление получило подтверждение уже в физическом эксперименте (кстати, с участием самого Мпембы). Эффект объясняют целым комплексом причин:

- большее количество центров кристаллизации, таких как воздушные пузырьки;

- высокая теплоотдача горячей воды;

- высокий темп испарения, влекущего за собой уменьшение объема жидкости.

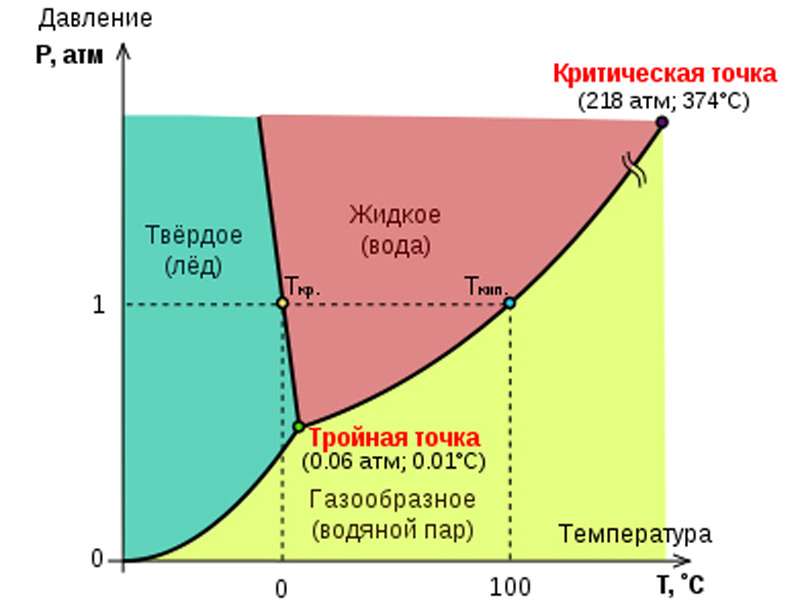

Давление как фактор кристаллизации

Взаимосвязь давления и температуры как ключевых величин, влияющих на процесс кристаллизации воды, наглядно отражена на фазовой диаграмме. Из нее видно, что при повышении давления температура фазового перехода воды из жидкого в твердое состояние чрезвычайно медленно понижается. Естественно, справедливо и обратное: чем давление ниже, тем более высокая температура нужна для образования льда, и растет она точно так же медленно. Чтобы добиться условий, при которых вода (не дистиллированная!) способна кристаллизоваться в обычный лед Ih при минимально возможной температуре –22 °C, давление нужно увеличить до 2085 атмосфер.

Максимальная температура кристаллизации соответствует следующему сочетанию условий, называемому тройной точкой воды: 0,006 атмосфер и 0,01 °C. При таких параметрах точки кристаллизации-плавления и конденсации-кипения совпадают, и все три агрегатных состояния воды сосуществуют равновесно (в отсутствие других веществ).

Множество типов льда

В настоящее время известно около 20 модификаций твердотельного состояния воды – от аморфного до льда XVII. Все они, кроме обычного льда Ih, требуют экзотических для Земли условий кристаллизации, и далеко не все стабильны. Только лед Ic очень редко обнаруживается в верхних слоях земной атмосферы, но его формирование связано не с замерзанием воды, так как он образуется из водяных паров при чрезвычайно низких температурах. В Антарктиде был найден лед XI, однако эта модификация – производная обычного льда.

Путем кристаллизации воды при экстремально высоких давлениях можно получить такие модификации льда, как III, V, VI, и с одновременным повышением температуры – лед VII. Вполне вероятно, что какие-либо из них могут образовываться в условиях, необычных для нашей планеты, на других телах Солнечной системы: на Уране, Нептуне или крупных спутниках планет-гигантов. Надо думать, будущие эксперименты и теоретические исследования малоизученных пока свойств этих льдов, а также особенности процессов их кристаллизации, прояснят этот вопрос и откроют еще много нового.

Источник

Исследование свойств воды при кристаллизации

Вступление

Вода является не только одним из самых необходимых, но и самых удивительных явлений на нашей планете. Исключительно важна роль воды в возникновении и поддержании жизни на Земле, в химическом строении живых организмов, в формировании климата и погоды. Вода является важнейшим веществом для всех живых существ на Земле.

Введение

Большая часть поверхности Земли покрыта водой (океаны, моря, озёра, реки, льды). На Земле примерно 96,5 % воды приходится на океаны, 1,7 % мировых запасов составляют грунтовые воды, ещё 1,7 % – ледники и ледяные шапки Антарктиды и Гренландии, небольшая часть находится в реках, озёрах и болотах, и 0,001 % в облаках, которые образуются из взвешенных в воздухе частиц льда и жидкой воды.

Вода при нормальных условиях находится в жидком состоянии, однако при температуре в 0 °C она переходит в твердое состояние – лед и кипит (превращается в водяной пар) при температуре 100 °C.

Значения 0 °C и 100 °C были выбраны как соответствующие температурам таяния льда и кипения воды при создании температурной шкалы «по Цельсию».

Лёд встречается в природе в виде собственно льда (материкового, плавающего, подземного), а также в виде снега, инея, изморози. Под действием собственного веса лёд приобретает пластические свойства и текучесть.

Природный лёд обычно значительно чище, чем вода, так как при кристаллизации воды в первую очередь в решётку встают молекулы воды.

Общие запасы льда на Земле около 30 млн. км³. Основные запасы льда сосредоточены в полярных шапках (главным образом, в Антарктиде, где толщина слоя льда достигает 4 км).

В мировом океане вода солёная и это препятствует образованию льда, поэтому лёд образуется только в полярных и субполярных широтах, где зима долгая и очень холодная. Замерзают некоторые неглубокие моря, расположенные в умеренном поясе.

Кроме того, имеются данные о наличии льда на планетах Солнечной системы (например, на Марсе), их спутниках, на карликовых планетах и в ядрах комет.

Исследование свойств воды необходимо для человечества.

При этом процесс кристаллизации воды можно изучать в домашних условиях, а также на уроках в средней школе.

Актуальность работы использование на уроках физики, для знакомства учащихся со свойствами воды при кристаллизации.

Объектом исследования является кристаллизация воды.

Предмет исследования – изучения свойств воды при кристаллизации.

Цель работы провести опыты по кристаллизации воды и подготовить предложения по их проведению.

Главной задачей является изучение свойств воды при кристаллизации.

Для решения главной задачи необходимо:

- Повести анализ основных свойств воды.

- Изучить значение кристаллизации воды для флоры и фауны Земли.

- Определить основные опыты для проведения исследования.

- Провести опыты и описать основные результаты.

- Подготовить предложения по проведению опытов на уроках в средней школе.

Теоретическая значимость работы заключается в систематизации основных свойств воды и значения кристаллизации воды для флоры и фауны Земли.

Практическая значимость работы – изучение процесса кристаллизации воды во время проведение опытов, а также подготовка предложений по проведению опытов на уроках в средней школе.

1. Подготовка к исследованию

1.1 Анализ основных свойств воды

Вода является одним из самых удивительных веществ на планете Земля. Встретить воду можно практически везде в естественных условиях как на поверхности планеты, так и в ее недрах в трех возможных физических состояниях для веществ: жидкое, твердое, газообразное (то есть вода, лед, водяной пар).

Конечно, существуют вещества, которые можно получить в виде жидкости, твердого тела или газа. Однако, не существует подобного химического вещества, которое именно в естественных условиях встречается в указанных выше трех физических состояниях.

- Вода является веществом, которое не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса.

- Вода является единственным на планете Земля известным науке веществом, встречающимся в природных условиях в трех физических состояниях: твердое тело, жидкость, газ.

- Вода является универсальным растворителем, имея возможность растворять большее количество солей, а также других веществ, чем какие-либо другие вещества.

- Вода с большим трудом поддается окислению. Вода — достаточно химически устойчива, то есть разложить ее на составные части или сжечь достаточно проблематично.

- Окислению водой поддаются практически все естественные металлы, так же под ее воздействием разрушаются особо твердые горные породы.

- При замерзании вода обладает уникальными свойствами расширения. Благодаря таким свойствам лед на воде, которая находится в виде жидкости, плавает.

- Вода, как физическое вещество, характеризуется большим сродством сама с собой. Такое сродство у воды является самым большим среди всех жидкостей. Вследствие этого вода на поверхности размещается в виде капель сферической формы, поскольку сфера обладает наименьшей при заданном объеме поверхностью.

- Замерзание воды происходит не при температурных условиях ее наибольшей плотности (при 4 градусах Цельсия), а при нуле градусов Цельсия. Это свойства пресной воды. Однако, замерзание морской воды происходит при более низких температурах: минус 1,9 градусов Цельсия, при солености 35%.

- Вода обладает очень высокой теплоемкостью, относительно мало нагреваясь при этом. Также вода обладает достаточно высокой скрытой теплотой плавления (порядка 80 кал/г), а также испарения ( порядка 540 кал/г). Вода способна поглощать значительные объемы дополнительного тепла. Температура же в процессе замерзания или при кипении остается неизменной.

- Дистиллированная вода практически не проводит электрический ток, однако наличие в воде даже небольшого количества солей значительно увеличивает ее токопроводящие свойства.

- При смешивании соли со снегом наблюдается два процесса: разрушение кристаллической структуры соли, которое происходит с поглощением тепла, и гидрация ионов. Последний процесс происходит с выделением тепла в окружающую среду. Для поваренной соли и хлористого кальция первый процесс превалирует над вторым. Поэтому при смешивании снега с этими солями происходит активный отбор тепла из окружающей среды. Ещё одна особенность соляных растворов состоит в том, что их точка замерзания ниже 0 градусов. Чтобы снег на тротуарах таял при температуре ниже 0 градусов, его посыпают этими солями.

- Снег обладает удивительным свойством – памятью. Он сохраняет следы. По следам можно, например, изучать физику. Чем крупнее животное, тем глубже от него след, следовательно, тем большее давление оно оказывает на снег. Следы собаки более глубокие, чем следы её щенков. Мыши, ласки оставляет неглубокие чёрточки. Природа снабдила копытных животных способностью раздвигать копыта и увеличивать площадь опоры. Это помогает им зимой при передвижение по заснеженному лесу и полям не так глубоко погружаться в снег.

1.2 Значение кристаллизации воды для флоры и фауны

Мы любим снег не только за то, что он дарит нам великолепные зимние пейзажи. У нашей любви к снегу немало рациональных причин. «Снег на полях — хлеб в закромах», «Зима без снега – лето без хлеба», – справедливо утверждают старинные русские пословицы. Снежный покров — это огромный запас влаги, столь необходимый полям, в то же время это своеобразное гигантское одеяло, защищающее поверхность земли от холодных ветров. Академик Б. И. Вернадский подчеркивал, что снежный покров — «не просто теплая покрышка озимых, это живительная покрышка», весной он дает талые воды, насыщенные кислородом. Известно, что количество азотистых соединений летом в почве пропорционально высоте сошедшего снежного покрова. Недаром снежная мелиорация рассматривается сегодня как одно из важнейших условий получения высоких и устойчивых урожаев.

Запасы снега существенно влияют на уровень воды в реках, определяют изменения климата на больших территориях.

Кроме того, снег является хорошим строительным материалом для различных построек на севере — от иглу (жилищ эскимосов) до больших складских помещений. Существует самая большая в мире гостиница, полностью сделанная изо льда и снега, находится она в шведской Лапландии в 200 километрах от Северного полярного круга.

Он служит основой зимних дорог и даже аэродромов.

Благодаря снегу мы каждый год любуемся сказочными зимними пейзажами, играем в снежки, строим снежные городки, крепости, катаемся на лыжах, санках, в снежном уборе приходит к нам прекрасный новогодний праздник.

Значение льда трудно недооценить. Лёд оказывает большое влияние на условия обитания и жизнедеятельности растений и животных, на разные виды хозяйственной деятельности человека. Покрывая воду сверху, лед играет в природе роль своего рода плавучего экрана, защищающего реки и водоемы от дальнейшего замерзания и сохраняющего жизнь подводному миру. Если бы плотность воды увеличивалась при замерзании, лед оказался бы тяжелее воды и начал тонуть, что привело бы к гибели всех живых существ в реках, озерах и океанах, которые замерзли бы целиком, превратившись в глыбы льда, а Земля стала ледяной пустыней, что неизбежно привело бы к гибели всего живого.

Лёд может вызывать ряд стихийных бедствий с вредными и разрушительными последствиями – обледенение летательных аппаратов, судов, сооружений, дорожного полотна и почвы, град, метели и снежные заносы, речные заторы с наводнениями, ледяные обвалы и др. Природный лёд используется для хранения и охлаждения пищевых продуктов, биологических и медицинских препаратов, для чего он специально производится и заготавливается.

1.3 Выбор и обоснование опытов для проведения исследования

Для проведения опытов с водой необходимо выбрать те, которые наиболее полно характеризуют и подтверждают свойства воды.

Проведенный анализ показал, что лучше всего это будет реализовано при выполнении следующих опытов:

- Замерзание соленой воды.

- Расширение воды при замерзании.

- Замерзание жидкости при внешнем воздействии снега.

- Замерзание мыльных пузырей.

- Срастание сосульки.

- Скрип сухого снега.

- Примерзание к поверхности.

2. Проведение исследования

2.1 Подготовка материальной части

Для проведения опытов были взяты:

- предметы – кастрюля, стеклянная бутылка, пластиковая бутылка, одноразовые стаканы, тонкая медная проволока, трубочка;

- вещества – снег, сосулька, соль, вода, мыльный раствор, сок.

2.2 Проведение опытов с описанием основных результатов

1. Замерзание соленой воды.

Налейте в две формочки воду – чистую и очень солёную. Вынесите формочки на мороз или поставьте в морозильную камеру. Вы заметите, что чистая пресная вода превратилась в лёд, а солёная замёрзнет при очень сильном морозе.

Замерзание воды происходит не при температурных условиях ее наибольшей плотности (при 4 градусах Цельсия), а при нуле градусов Цельсия. Это свойства пресной воды.

При этом, морской лед отличается от пресноводного в ряде отношений. У соленой воды температура замерзания понижается по мере увеличения солености. В диапазоне солености от 30 до 35 промилле точка замерзания меняется от -1.6 до -1.9 град. Образование морского льда можно рассматривать как замерзание пресной воды с вытеснением солей в ячейки морской воды внутри толщи льда. Когда температура достигает точки замерзания, образуются ледяные кристаллы, которые «окружают» не замерзшую воду.

2. Расширение воды при замерзании.

Наполните водой пластиковый стакан, пластиковую бутылку и стеклянную бутылку. Выставьте их на мороз. Замерзая, вода увеличивается в объёме, «вылезает» из стакана, стеклянную бутылку разрывает даже в том случае, когда она заполнена наполовину. Пластиковая бутылка остаётся без видимых изменений.

При замерзании вода обладает уникальными свойствами расширения. Благодаря таким свойствам лед на воде, которая находится в виде жидкости, плавает.

Зимой из-за этого свойства воды происходят аварии на водопроводах. В сильные морозы основная причина таких аварий – замерзание текучей воды. Происходит ее расширение, так что образующийся лед легко разрывает трубы, так как плотность льда – 917 кг/м3, а плотность воды – 1000 кг/м3, то есть объем увеличивается в 1,1 раза, что довольно существенно.

3. Замерзание жидкости при внешнем воздействии снега.

Налейте в пластиковый стакан (пробирку) сок и поставьте его в кастрюлю с солёным снегом. Сок замёрзнет, и очень скоро вы будете лакомиться фруктовым льдом.

При смешивании соли со снегом наблюдается разрушение кристаллической структуры соли, которое происходит с поглощением тепла. Поэтому при смешивании снега с солью происходит активный отбор тепла из сока и сок превращается в лед.

4. Замерзание мыльных пузырей.

Приготовьте мыльный раствор. Раствор на морозе держите в рукавице, чтобы он не замёрз. Выдувайте пузыри трубочкой для сока. Из-за разности температур изнутри пузыря и снаружи возникает большая подъёмная сила, мгновенно уносящая пузыри вверх. Тонкая мыльная плёнка на морозе быстро замерзает, превращая пузыри в ледяные шарики.

Таким образом, тончайшая пленка мыльного пузыря замерзает за считанные секунды.

5. Срастание сосульки.

Возьмите сосульку. Перекиньте через неё тонкую проволоку, концы которой утяжелите грузиками. Наблюдайте, как проволока растапливает лёд, проникает всё глубже в сосульку. Вода над сосулькой вновь замерзает.

Это подтверждает свойство поглощения тепла большей массой льда.

Лед нарастает снизу, сразу над проволокой, так как стекающая вниз талая вода замерзает при соприкосновении с холодными стенками сосульки.

6. Скрип сухого снега.

Насыпьте в тарелку сахарный песок горкой и начните давить его ложкой. Вы услышите характерный скрип. Намочите песок и вновь разотрите. Скрип исчез. В морозные дни звук распространяется на большие расстояния.

Снег скрипит только в мороз (ниже -5°C), и звук скрипа меняется в зависимости от температуры воздуха – чем крепче мороз, тем выше тон скрипа. При достаточном опыте можно оценивать температуру воздуха по звуку, который издает скрипящий снег. Скрип образуется из-за того, что при давлении разрушаются мельчайшие кристаллики снега. Причем каждый из них по отдельности очень мал, чтобы издавать звук, доступный уху человека, но вместе они ломаются довольно громко. Усиление морозов делает ледяные кристаллики более твердыми и хрупкими. При каждом шаге ледяные иглы ломаются. При температуре воздуха ниже -50°C скрип снега становится таким сильным, что его можно слышать через тройные стекла (этому способствует также большая плотность морозного воздуха).

7. Примерзание к поверхности.

Добавьте в кастрюлю со снегом поваренную соль в соотношении примерно 1 к 6. Тщательно размешайте смесь. Если теперь вы захотите переставить кастрюлю, то её придётся поднять вместе с табуретом.

Это также подтверждает поглощение тепла из окружающей среды.

При смешивании соли со снегом происходит образование раствора, сопровождающееся сильным охлаждением вследствие большого поглощения теплоты льдом при его плавлении и солью при ее растворении. Так, например, температура смеси из 29 грамм соли и 100 грамм льда понижается до – 21°С. А если взять 143 грамма соли и 100 грамм льда, то температура может быть понижена до – 55°С.

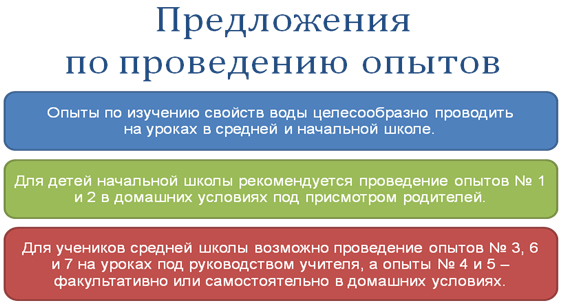

2.3 Предложения по проведению опытов

Опыты по изучению свойств воды целесообразно проводить на уроках в средней и начальной школе.

При этом для детей начальной школы рекомендуется проведение опытов № 1 и 2 в домашних условиях под присмотром родителей.

Для учеников средней школы возможно проведение опытов № 3, 6 и 7 на уроках под руководством учителя, а опыты № 4 и 5 – факультативно или самостоятельно в домашних условиях.

Заключение

Таким образом, исследование свойств воды необходимо для человечества.

Процесс кристаллизации воды можно изучать в домашних условиях, а также на уроках в средней и начальной школе.

В работе удалось решить следующие задачи:

- Повести анализ основных свойств воды.

- Изучить значение кристаллизации воды для флоры и фауны Земли.

- Определить основные опыты для проведения исследования.

- Провести опыты и описать основные результаты.

- Подготовить предложения по проведению опытов на уроках в средней школе.

Значимость работы по систематизации основных свойств воды и значения кристаллизации воды для флоры и фауны Земли подтвердилась.

Источник