§ 41. Подземные воды

Вспомните

- Что происходит с водой, выпавшей на землю с дождем? Через какие горные породы вода просачивается быстрее — пески или глины? Что такое родники (ключи)? Почему в роднике вода холодная даже летом?

Как образуются подземные воды. Вода в земной коре находится в трех состояниях: жидком, газообразном и твердом. Вода и водяной пар заполняют промежутки между частицами горных пород.

Вода в твердом состоянии — это кристаллики и прослойки льда в промерзших породах.

Подземные воды — это воды, находящиеся в горных породах земной коры.

Подземных вод намного больше, чем поверхностных вод суши — рек, озер, болот. Они возникают за счет просачивания в глубь земли атмосферных осадков. Важнейшее условие образования подземных вод — способность горных пород пропускать воду. Различают водопроницаемые и водонепроницаемые (водоупорные) породы (рис. 142).

Рис. 142. Водопроницаемость горных пород

Горные породы, которые пропускают воду, называются водопроницаемыми. Это рыхлые пористые (песок, галька, гравий) или твердые, но трещиноватые породы (известняк, песчаник, сланец). Чем крупнее частицы и поры, тем лучше водопроницаемость. Горные породы, не пропускающие воду, — водонепроницаемые, или водоупорные. Это глины или любые нерастрескавшиеся твердые породы.

Вода с поверхности просачивается через водопроницаемые породы до тех пор, пока не встречает на своем пути водоупорные слои. Здесь она задерживается, постепенно заполняя поры или трещины водопроницаемых пород. Пласты, насыщенные водой, образуют водоносные слои (рис. 143). Вода в них течет вниз по наклоненной поверхности водоупорного слоя.

Какими бывают подземные воды. Из-за чередования пород с разной водопроницаемостью в земной коре на разной глубине может быть несколько водоносных слоев. Рыхлые и пористые породы сменяются водоупорными, затем снова водопроницаемыми и вновь водоупорными. В зависимости от положения водоносных слоев различают грунтовые и межпластовые подземные воды (см. рис. 143).

Рис. 143. Подземные воды

Воды верхнего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое, называются грунтовыми. Межпластовые воды располагаются между двумя водоупорными слоями. Сюда вода с поверхности попадает только через те места, где водоносные слои выходят на поверхность.

Глубина и толщина слоя грунтовых вод зависят от геологического строения территории, рельефа и климата. На равнинах с холодным и влажным климатом грунтовые воды могут подходить к самой поверхности, способствуя образованию болот. Если климат жаркий и сухой, грунтовые воды располагаются на большой глубине. Глубина слоя грунтовых вод может меняться по сезонам года. В России весной грунтовые воды располагаются ближе к поверхности, а летом — дальше от нее.

В пористых породах недр величайшей пустыни мира Сахары имеются огромные запасы подземных пресных вод. Их так много, что они могут обеспечить потребности всех стран, расположенных на территории пустыни. Однако эти воды залегают на глубине 150—200 м от поверхности.

Грунтовые воды часто выходят на поверхность, образуя источники (родники, ключи) в понижениях рельефа: речных долинах, оврагах. Межпластовые воды добывают с помощью специально пробуренных скважин. Иногда вода бьет через скважину фонтаном. Такие воды называют артезианскими (рис. 144).

Рис. 144. Артезианские воды

Артезианские воды образуются в вогнутых слоях горных пород. Вода оказывается здесь под большим давлением, поэтому она фонтанирует при вскрытии скважины.

Не все подземные воды пресные. Некоторые из них содержат много растворенных веществ и газов. Такие воды называют минеральными. На больших глубинах в толще земной коры возрастает температура. Поэтому здесь подземные воды становятся теплыми и даже горячими.

Если толщи земной коры сложены легко растворимыми породами (известняками, гипсом, солями), то подземные воды вымывают в них многочисленные пустоты, полости, пещеры (рис. 145). Такое явление природы, а также формы рельефа на поверхности и в толщах горных пород называются карстом.

Рис. 145. Формы карста

Вода не просто создает карстовые пещеры. Она украшает их живописными каменными «скульптурами». Из капель, просачивающихся с потолка пещер, как сосульки, нарастают вниз сталактиты. Из капель, падающих на пол пещеры, снизу постепенно растут столбики — сталагмиты. Эти формы иногда срастаются друг с другом в единые колонны.

Вопросы и задания

- Откуда вода попадает в толщу земной коры?

- Назовите виды подземных вод.

- Что такое источник? Где он образуется?

- Где образуются карстовые пещеры?

Источник

Гидрогеология горных пород

В гидрогеологическом отношении горные породы подразделяются на водопроницаемые и водонепроницаемые, на рыхлые и скальные.

К рыхлым относятся раздельнозернистые породы, сложенные частицами, между которыми отсутствуют структурные связи (гравий, песок разной крупности), и глинистые породы с агрегатной структурой, мельчайшие частицы которых образуют более крупные и сложные агрегаты, связанные между собой.

К скальным относятся изверженные, метаморфические и сцементированные осадочные породы (известняки, песчаники, глинистые сланцы ), имеющие жесткие связи между частицами.

Физические и водные свойства рыхлых и скальных пород зависят от их литологического и состава, пористости, трещиноватости и структуры.

Скважность и пористость

Горные породы по условиям происхождения и вследствие вторичных процессов (выветривание, растворение и выщелачивание, тектонические движения и др.) не являются абсолютно монолитными и содержат пустоты самых разных размеров и формы. В зависимости от вида и размера пустот различают скважность, обусловленную крупными порами (более 1 мм), ноздреватостью, крупной трещиноватостью и закарстованностью, и пористость, когда в горных породах имеются поры диаметров менее 1 мм и трещины шириной менее 0,25 мм.

Скважность и пористость определяют гидрогеологические свойства горных пород. В горных породах, которым присуща скважность, подземная вода передвигается только под действием силы тяжести, а в пористых породах — под действием силы тяжести, поверхностного натяжения и других факторов.

Величину пористости необходимо учитывать при решении ряда практических задач в строительстве, водоснабжении, горном деле

) величина пористости зависит от размера, формы и взаимного расположения слагающих их частиц. Пористость гипотетической породы, состоящей из частиц шаровидной формы одинакового диаметра, в зависимости от их расположения, изменяется от 25,95 до 47,64%.

Водоотдача и водопроницаемость пород, обладающих различной пористостью, зависят не только от общей пористости и размера отдельных пор, но и от их расположения в породе и взаимной связи. Если рыхлые породы сложены неоднородным плохо отсортированным материалом, то пустоты между крупными обломками заполнены более мелкими частицами, что уменьшает объем пустот, а, следовательно, и пористость.

Среди скальных пород наименьшую пористость имеют изверженные, у которых она обычно не превышает долей процента. Исключением является артикский туф Армении, пористость которого достигает 60%.

Пористость глинистых пород, несмотря на очень малую величину отдельных пор, в большинстве случаев превосходит пористость песков и нередко достигает 60% и более; поры в этих породах обычно имеют щелевидную форму. Пористость глинистых пород непостоянна и изменяется в зависимости от степени их увлажнения и величины внешнего давления.

К водным (гидрогеологическим) свойствам горных пород относят те, которые проявляются в них при взаимодействии с водой:

- водопроницаемость;

- капиллярное поднятие;

- влагоемкость;

- водоотдачу;

- растворимость;

- набухание;

- усадку;

- пластичность;

- консистенцию.

Водопроницаемость — это свойство пород пропускать воду под действием силы тяжести, которое обусловливается их скважностью и пористостью. Не все породы водопроницаемы. Глинистые породы, пористость которых почти всегда выше пористости раздельнозернистых пород (пески и др.), практически не пропускают воду вследствие того, что поры в них очень мелкие и находящаяся в них физически связанная вода не подвержена действию сил гравитации.

Источник

§ 41. Подземные воды

Вспомните

- Что происходит с водой, выпавшей на землю с дождем? Через какие горные породы вода просачивается быстрее — пески или глины? Что такое родники (ключи)? Почему в роднике вода холодная даже летом?

Как образуются подземные воды. Вода в земной коре находится в трех состояниях: жидком, газообразном и твердом. Вода и водяной пар заполняют промежутки между частицами горных пород.

Вода в твердом состоянии — это кристаллики и прослойки льда в промерзших породах.

Подземные воды — это воды, находящиеся в горных породах земной коры.

Подземных вод намного больше, чем поверхностных вод суши — рек, озер, болот. Они возникают за счет просачивания в глубь земли атмосферных осадков. Важнейшее условие образования подземных вод — способность горных пород пропускать воду. Различают водопроницаемые и водонепроницаемые (водоупорные) породы (рис. 142).

Рис. 142. Водопроницаемость горных пород

Горные породы, которые пропускают воду, называются водопроницаемыми. Это рыхлые пористые (песок, галька, гравий) или твердые, но трещиноватые породы (известняк, песчаник, сланец). Чем крупнее частицы и поры, тем лучше водопроницаемость. Горные породы, не пропускающие воду, — водонепроницаемые, или водоупорные. Это глины или любые нерастрескавшиеся твердые породы.

Вода с поверхности просачивается через водопроницаемые породы до тех пор, пока не встречает на своем пути водоупорные слои. Здесь она задерживается, постепенно заполняя поры или трещины водопроницаемых пород. Пласты, насыщенные водой, образуют водоносные слои (рис. 143). Вода в них течет вниз по наклоненной поверхности водоупорного слоя.

Какими бывают подземные воды. Из-за чередования пород с разной водопроницаемостью в земной коре на разной глубине может быть несколько водоносных слоев. Рыхлые и пористые породы сменяются водоупорными, затем снова водопроницаемыми и вновь водоупорными. В зависимости от положения водоносных слоев различают грунтовые и межпластовые подземные воды (см. рис. 143).

Рис. 143. Подземные воды

Воды верхнего водоносного горизонта, расположенного на первом водоупорном слое, называются грунтовыми. Межпластовые воды располагаются между двумя водоупорными слоями. Сюда вода с поверхности попадает только через те места, где водоносные слои выходят на поверхность.

Глубина и толщина слоя грунтовых вод зависят от геологического строения территории, рельефа и климата. На равнинах с холодным и влажным климатом грунтовые воды могут подходить к самой поверхности, способствуя образованию болот. Если климат жаркий и сухой, грунтовые воды располагаются на большой глубине. Глубина слоя грунтовых вод может меняться по сезонам года. В России весной грунтовые воды располагаются ближе к поверхности, а летом — дальше от нее.

В пористых породах недр величайшей пустыни мира Сахары имеются огромные запасы подземных пресных вод. Их так много, что они могут обеспечить потребности всех стран, расположенных на территории пустыни. Однако эти воды залегают на глубине 150—200 м от поверхности.

Грунтовые воды часто выходят на поверхность, образуя источники (родники, ключи) в понижениях рельефа: речных долинах, оврагах. Межпластовые воды добывают с помощью специально пробуренных скважин. Иногда вода бьет через скважину фонтаном. Такие воды называют артезианскими (рис. 144).

Рис. 144. Артезианские воды

Артезианские воды образуются в вогнутых слоях горных пород. Вода оказывается здесь под большим давлением, поэтому она фонтанирует при вскрытии скважины.

Не все подземные воды пресные. Некоторые из них содержат много растворенных веществ и газов. Такие воды называют минеральными. На больших глубинах в толще земной коры возрастает температура. Поэтому здесь подземные воды становятся теплыми и даже горячими.

Если толщи земной коры сложены легко растворимыми породами (известняками, гипсом, солями), то подземные воды вымывают в них многочисленные пустоты, полости, пещеры (рис. 145). Такое явление природы, а также формы рельефа на поверхности и в толщах горных пород называются карстом.

Рис. 145. Формы карста

Вода не просто создает карстовые пещеры. Она украшает их живописными каменными «скульптурами». Из капель, просачивающихся с потолка пещер, как сосульки, нарастают вниз сталактиты. Из капель, падающих на пол пещеры, снизу постепенно растут столбики — сталагмиты. Эти формы иногда срастаются друг с другом в единые колонны.

Вопросы и задания

- Откуда вода попадает в толщу земной коры?

- Назовите виды подземных вод.

- Что такое источник? Где он образуется?

- Где образуются карстовые пещеры?

Источник

Виды вод в породах и минералах

Подземные воды, находящиеся в горных породах, крупных подземных пустотах и магматических очагах, образуют подземную гидросферу. Все подземные воды связаны между собой, хотя эта связь осуществляется в геологическом времени. В отличие от наземной гидросферы подземная гидросфера неоднородна и строение ее весьма сложное. В земной коре воды и водные растворы находятся в горных породах в различной форме, при различных условиях, в связи с чем выделяются воды различных видов.

Воды литосферы почти полностью сосредоточены в осадочнопородных бассейнах. Объем воды, заключенной в осадочных породах, оценивается В.Ф. Дерпгольцем и другими исследователями примерно в 200 млн км 3 , а в кристаллических породах — 800 млн м 3 . Вода и водные растворы, находясь в горных породах, являются составной частью водной оболочки земного шара, в виде пара вода содержится в воздухе и почве, в составе живых организмов, участвует в разнообразных геологических процессах, в образовании некоторых минералов, осадочных и многих изверженных пород и полезных ископаемых.

Известно, что нефть, газ и сопровождающие их воды залегают в недрах, насыщая поры, пустоты, каверны, трещины горных пород. Горные породы, способные содержать флюиды называют породами- коллекторами. Породы, не способные пропускать через себя флюиды, называют флюидоупорами или водоупорами. Хорошими коллекторами для подземных вод являются рыхлые четвертичные отложения — аллювиальные и флювиогляциальные галечники и пески, песчаники, трещиноватые известняки и изверженные породы. Водоупорами служат глины, аргиллиты, плотные известняки, доломиты.

Пустотное пространство горных пород характеризуется двумя основными параметрами:

- пористостью — долей пустотного пространства в общем объеме породы, выражаемой в % или долях единицы;

- проницаемостью — способностью породы пропускать через себя жидкости и газы при наличии перепада давления. Единица измерения проницаемости 1 дарси = 1 мкм 2 или КГ 12 м 2 .

По степени водопроницаемости горные породы подразделяются на шесть групп:

- Очень высокопроницаемые — галька, гравий, песок, интенсивно закарстованные породы;

- Высокопроницаемые — крупнозернистые и грубозернистые пески, трещиноватые породы;

- Проницаемые — разнозернистые глинистые пески, песчаники, мергели, слабозакарстованные породы;

- Слабопроницаемые — валунные суглинки, песчанистые глины, аргиллиты, незакарстованные известняки;

- Весьма слабопроницаемые — глины, плотные нетрещиноватые, массивные породы изверженные и осадочные;

- Практически непроницаемые — плотные глины, гипсоангидритовые толщи, соль.

Вода, содержащаяся в порах и пустотах пород, существует в различных агрегатных состояниях — жидком, твердом (лед), парообразном и надкритическом. По характеру связности жидкая вода подразделяется на свободную способную к самостоятельным формам движения, различным в зависимости от конкретного вида воды и связанную, не способную к самостоятельным формам движения без перехода в свободное состояние.

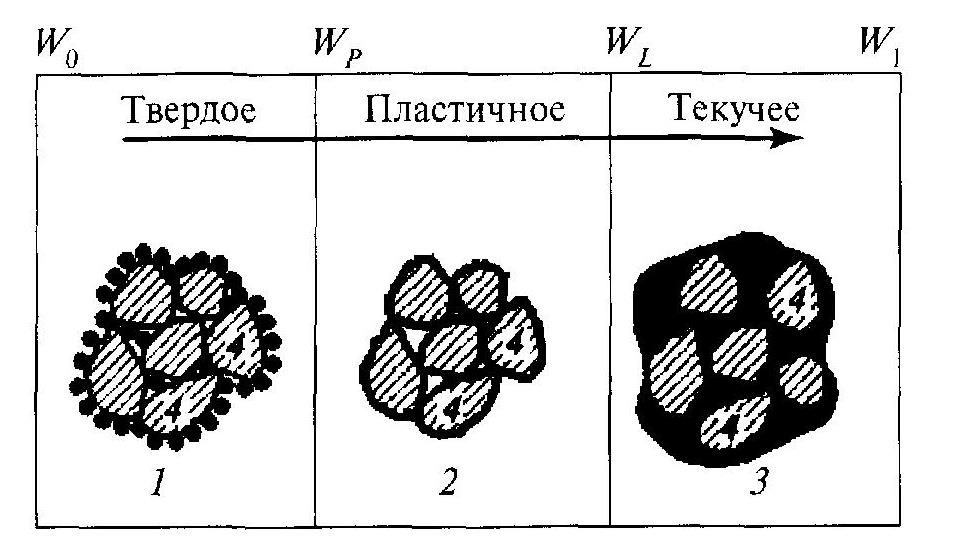

По новейшим классификационным схемам среди свободных вод выделяются: вода в виде пара (парообразная), свободная гравитационная вода (жидкая), капиллярная (свободная или слабосвязанная жидкая), вода в надкритическом состоянии, сорбционно-замкнутая вода (по А.А. Карцеву) (рисунок ниже), вода в твердом состоянии.

Схема видов воды в зоне аэрации

Зоны: I — аэрации; II — капиллярной каймы; III — насыщения; 1 — частица породы; 2 — молекулы воды в виде пара; 3 — частицы с неполной гигроскопичностью; 4 — частицы с гигроскопической (а), рыхло связанной или пленочной (б) и гравитационной (в) водой; 5 — частицы с адсорбированной (а), пленочной (б), капиллярной стыковой (в) водой; 6 — инфильтрирующаяся вода; 7 — контур выравнивания толщины пленки при движении воды от частицы А к частице В с более тонкой пленкой; 8— капиллярная вода.

Свободная гравитационная вода — вода в капельно-жидком состоянии, в проницаемых породах сверхкапиллярных порах, передает гидростатическое давление, содержит растворенные соли и газы, всегда находится в движении под действием силы гравитации или градиента гидростатического давления. Минерализация от нескольких граммов до 35 г/дм 3 . При температурах ниже нуля гравитационная вода замерзает и содержится в породах, пустотах в виде льда, кристаллов льда, прослоев, играя роль цемента.

Капилтрная свободная или слабосвязанная вода заполняет капиллярные поры и при полном их заполнении передает гидростатическое давление и находится под действием силы гравитации, а при неполном заполнении подчиняется лишь силам поверхностного натяжения воды (менисковые силы).

Вода в надкритическом состоянии — это вода с температурой и давлением выше критических. Для чистой воды критическая температура равна 374 °С, давление — 2,2 * 10 4 кПа. При высоких концентрациях растворенных веществ критическая температура возрастает до 450 °С, а давление до 3,5 * 10 4 кПа. При температуре и давлении выше критических скорость движения молекул Н2О приближается к скорости движения молекул газа, т.е. можно считать, что здесь отсутствуют различия между жидкостью и газом. При снижении давления надкритическая вода переходит в жидкость или пар, увеличиваясь в объеме в 1,5-2 раза (Основы гидрогеологии. Т. I. 1980).

Сорбционно-замкнутая вода — капельно-жидкая вода (заполняющая в основном глины), изолированная от основной массы воды, насыщающей породу, слоями связанной, или стыковой, воды (по А.А. Карцеву, 1972). По физическим свойствам капиллярная, сорбционно-замкнутая и свободная гравитационная вода практически не различаются.

Связанной называется вода, различным образом связанная с поверхностью минерального скелета (частиц) породы или входящая в состав породообразующих минералов и составляющая более 40% всей воды в породе. Связанные воды удерживаются на поверхности минеральных зерен силами молекулярного сцепления или водородными связями, образуя слой в несколько сотен диаметров молекулы воды под действием электростатических сил и сил поверхностного натяжения, и называются физически связанными водами. Связанные воды целиком заполняют некоторые субкапиллярные поры и находятся у стенок поровых каналов большого диаметра. Плотность воды составляет 1,2—1,4 г/см 3 , она отличается по своим свойствам от свободной воды. Движение связанной воды происходит в сторону падения электрического потенциала. Она замерзает при температуре, близкой к -4 °С. Связанная вода делится на прочносвязанную и слабосвязанную (рыхлосвязанную), физически и химически связанную.

Среди физически связанной воды выделяют: прочносвязанную или адсорбированную; рыхлосвязанную или лиосорбированную; капиллярную, осмотическую и стыковую воды (Е.М. Сергеев и др.).

Прочносвязанной (адсорбированной) называется вода, образующаяся на поверхности зерен в результате процессов адсорбции молекул воды. Содержание прочносвязанной воды в зависимости от комплекса факторов составляет от 0,2 до 30% в монтмориллонитовых глинах. Она имеет упорядоченную структуру, плотность может достигать теоретически 1,84 г/см 3 . Свойства ее меняются по мере удаления от поверхности минеральной частицы и отличаются от свойств свободной воды: ее движение не происходит под действием силы тяжести, она не передает гидростатического давления, не замерзает при температурах ниже 0 °С, обладает другими диэлектрическими свойствами, и теплопроводность, обладает меньшей растворяющей способностью, температура плавления 78 °С, удерживается давлением 1100 МПа, ее движение происходит только в парообразном состоянии.

Рыхлосвязанная (лиосорбированная) вода подчиняется влиянию сил лиосорбции, образует пленку на стенках пустот (пленочная вода удерживается молекулярными силами), передвигается в жидком виде в пределах пленки, в направлении меньшей концентрации и не передает гидростатического давления. Ее плотность близка к плотности свободной воды (рисунок ниже).

Нахождение воды в породах

1 — молекулы воды; 2 — пленочная вода; 3 — свободная вода; 4 — частицы пород

Осмотическая вода формируется на внешней границе пленки прочносвязанной воды в результате проникновения молекул воды из грунтовых растворов с относительно более высокой концентрацией катионов вблизи поверхности частиц и подчиняется осмотическим силам. Растворяющая ее способность низкая, подвижность близка к подвижности свободной воды, по свойствам и структуре она не отличается от свободной воды, слабо связана с частицами породы.

Капиллярная вода удерживается в капиллярных порах и трещинах минерального скелета под действием менисковых сил (сил поверхностного натяжения). При полном их насыщении может передавать гидростатическое давление, при частичном их заполнении подчиняется менисковым силам, способна передвигаться за счет разности температур (от холода к теплу), растворять и переносить соли. Температура замерзания ниже 0 °С (от -6 до -19 °С). Выделяют:

- капиллярно разобщенную (стыковую) воду, образующуюся на стыках минеральных зерен;

- капиллярно-подвешенную воду, которая формирует при просачивании через поверхность земли в капиллярные пустоты почвенного слоя и тонкодисперсных пород (пески, однородные толщи) и удерживается силами поверхностного натяжения в «подвешенном» состоянии, не достигая верхней границы полного насыщения;

- собственно-капиллярную или капиллярно-поднятую воду, которая образуется в результате подъема воды под действием сил поверхностного натяжения по капиллярным пустотам вверх над свободным уровнем подземных вод, образуя под грунтовыми водами капиллярную кайму. Высота поднятия воды определяется размерами пустот, структурой порового пространства, дисперсностью пород. В песках она равна в среднем 50 см, а в супесях и глинистых породах 2-3 м. Эта вода передает гидростатическое давление, не передвигается под действием силы тяжести, по ряду свойств отличается от свободных вод. Она не замерзает при температуре -12 °С. Химически связанные воды входят в состав минералов в отличие от перечисленных форм физически связанных вод. Чтобы удалить химически связанную воду из минерала, его следует нагреть примерно до 200 °С, что может привести к распаду минерала. Среди этих вод выделяют: кристаллизационную, конституционную, цеолитную, окклюдированную или вакуольную, воду.

Кристаллизационная (кристаллогидратная) вода входит в состав кристаллической решетки минералов в постоянном количестве, например она входит в состав гипса CaSО4 — 2Н2О, гидроксидов СаО * Н2О и др. Она может быть удалена из кристаллической решетки минерала без полного разрушения минерала, а при переходе из одной формы в другую (гипс → ангидрит CaSО4, монтмориллонит → иллит).

Конституционная вода прочно входит в состав кристаллической решетки минералов, выделяется лишь при полном разрушении минералов при температурах 450-500 °С.

Цеолитная вода содержится в минералах в непостоянных количествах (например, в цеолитах, опале SiО2 * nН2О), минералах, близких к полевым шпатам, но отличающихся от них структурой кристаллической решетки (объемный каркас из кремнекислородных и алюмокислородных групп). К цеолитным относится связанная вода, находящаяся в межслоевых промежутках глинистых минералов (монтмориллонита, иллита) и называемая межслоевой (межпакетной) водой. Ее количество может достигать до 24% массы минерала (монтмориллонит). При нагревании или повышении давления она выделяется без изменения структуры минералов.

Особое положение занимает вода, находящаяся в минералах в виде включений в совершенно замкнутых полостях (окклюдированная, или вакуольная вода).

Вакуольная (окклюдированная) вода — капельно-жидкая вода, находящаяся в виде включений в совершенно замкнутых полостях (вакуолях). По своим свойствам она близка к свободной воде, так как содержит и растворенные вещества.

Таким образом, вода в различных формах заполняет поры и пустоты горных пород, обволакивает отдельные минеральные частицы и пронизывает все твердое минеральное вещество. Она находится как в проницаемых породах, так и в водонепроницаемых. Компоненты водосодержащей осадочной породы образуют единую систему, включающую подсистемы:

- твердую фазу — скелет, цемент, обменный комплекс;

- жидкую фазу — воды, водные растворы, нефть;

- газовую фазу (по А.А. Карцеву).

Свободные воды представляют собой водные растворы, которые можно рассматривать как систему растворитель — растворенное вещество.

Источник