- Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

- Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен

- Фильтрующий колодец — проще не бывает

- Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

- Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

- Не забываем про вентиляционный стояк

- Правильная организация отвода воды из септика

- Моменты, которые нужно учитывать при конструировании системы отвода воды из септика

- 5 вариантов устройства системы отвода воды из септика

- Проблемы при отводе воды из септика

Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

Рассматриваем три самых популярных способа отводить воду из септика — фильтрующий колодец, поля фильтрации и дренажные тоннели

Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать. Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды. Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.

Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен

В первую очередь выбор системы и сама возможность почвенной доочистки воды будет зависеть от того, какой грунт на вашем участке и какой у него коэффициент фильтрации . Как мы уже говорили, у песчаных почв и супесей хорошая водопроницаемость, и на таком грунте проще всего обустраивать почвенную доочистку стоков. На другом конце шкалы — плотные и водонепроницаемые глинистые грунты, на которых это сделать очень и очень сложно. Суглинки — в середине шкалы. На легких и средних суглинках можно сделать систему грунтовой фильтрации, а на тяжелых — уже нет.

Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом. Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения). И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.

А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.

Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.

Фильтрующий колодец — проще не бывает

Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.

Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.

Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров. Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм. И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.

Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.

Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.

Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:

- у вас плотный грунт (начиная от среднего суглинка),

- если грунтовые воды подходят высоко (до них от дна колодца должно оставаться не менее метра),

- и если объем стоков из вашего дома будет больше 1 кубического метра.

Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.

Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм. Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели. Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.

Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.

Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.

Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

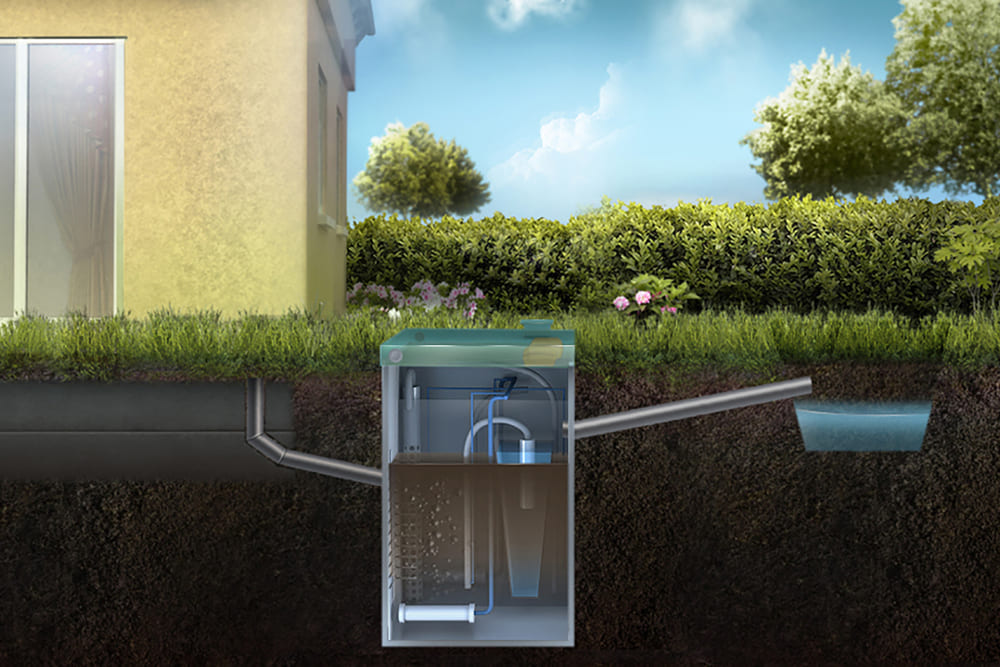

Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.

В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.

Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.

Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.

Не забываем про вентиляционный стояк

В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.

Источник

Правильная организация отвода воды из септика

Из этой статьи вы узнаете:

- Моменты, которые нужно учитывать при конструировании системы отвода воды из септика

- 5 вариантов устройства системы отвода воды из септика

- Проблемы при отводе воды из септика

Независимо от вида и устройства канализационной системы необходимо грамотно организовать отвод воды из септика, чтобы доочистить его стоки при помощи грунтовой фильтрации. Этот вопрос нужно решать еще на этапах планирования и проектирования, поскольку именно от правильной организации канализационной системы зависит безопасность жителей дома и окружающей среды.

Почему же стоит вопрос о защите окружающей среды? Все потому, что канализационные стоки относятся к объектам, представляющим биологическую опасность, и за неправильный отвод воды из септика владельцу могут грозить большие штрафы. Именно из-за этого к решению данного вопроса нужно отнестись ответственно.

Моменты, которые нужно учитывать при конструировании системы отвода воды из септика

Выделяют ряд моментов, которые имеют фундаментальное значение при выборе фильтрующего сооружения:

- Пропускная способность грунта (коэффициент фильтрации, м/сутки). Значение имеет и величина поверхности для фильтрации, которая необходима для конкретного объема стоков.

- Уровень грунтовых вод. От нижней части сооружения до УГВ должно быть не менее 1 метра.

- Объем сбрасываемых стоков. Немного подробнее коснемся указанных факторов.

1. Фильтрующая способность грунта

От того, какой тип грунта на участке, напрямую зависит возможность установки фильтрующего сооружения. Самой лучшей водопроницаемостью обладают песчаные и супесчаные почвы. (высокое значение коэффициента фильтрации в кубометрах в сутки). На таких почвах можно обустраивать фильтрующие сооружения.

Организовать отвод воды из септика при глинистом грунте будет сложнее. Глина имеет минимальную водопроницаемость. Суглинистая почва или почва с содержанием глины в пределах 10–30 % от общего состава занимают среднее положение. И если глинистая почва непригодна к использованию ее в качестве ступени доочистки, то легкие и средние суглинистые породы довольно водопроницаемы, что делает возможным обустройство сооружений для фильтрации.

Для точного получения характеристик грунта необходимо проводить инженерные геологические изыскания – бурение разведочных скважин.

2. Уровень грунтовых вод

От УГВ напрямую зависит глубина ямы для канализационных стоков и фильтрующего колодца. Понимая всю важность этих данных, необходимо знать, как получают сведения об УГВ. Сегодня есть несколько рабочих методов, с помощью которых можно легко выявить, на каком уровне залегают грунтовые воды вашего участка.

- Архивные исследования

Под застройку отводятся земли, которые уже давно обследованы. И на предмет УГВ тоже. Более того, специалисты уже давно составили соответствующие карты с исследованиями грунта. Поэтому имеет смысл в первую очередь обратиться к архивной документации и, исходя из предоставленных данных, выбирать место для бурения скважины или обустройства канализационного колодца.

- Сбор данных непосредственно на месте

Общий рельеф местности и конкретного земельного участка может указать на уровень залегания грунтовых вод. Кроме того, опрос местных жителей, измерение глубины колодцев и скважин поможет точно определить УГВ в зоне определенной местности.

- Наблюдение за растительностью

Специалисты не рассматривают этот метод как серьезный и относят больше к народным, не профессиональным способам. Однако, воспользовавшись им, можно получить первичные данные, исходя из которых делать выводы дальше. Упоминания этого метода встречаются еще в античных исторических источниках. По нему главным признаком близкого расположения УГВ можно рассматривать некоторые виды растений. О том, что вода близко, могут свидетельствовать:

- тополь и ива – расстояние до воды примерно метр;

- конский щавель – два метра, максимум три;

- мать-и-мачеха – не менее полутора метров;

- ольха – предположительно три метра;

- полынь – минимум три, максимум пять метров.

- Приборные измерения

Высокоточные измерения и показатели дают методы с применением различных инженерных инструментов. Выделяют три основных приборных метода определения УГВ. Называется это нивелированием и выполняется несколькими способами:

- Барометрический

В измерениях используется барометр. С его помощью делают замеры давления на исследуемом участке земли. Точкой отсчета при этом является уровень давления у поверхности воды самого ближнего крупного водоема. Далее ориентируются на показатели прибора. Шаг по шкале барометра в 1 миллиметр равен на местности перепаду в 13 метров.

- Геометрический

В измерениях используют классический нивелир и мерные рейки.

- Гидростатический

Для этого метода нужен гидроуровень. В основе лежит принцип работы сообщающихся сосудов.

Иногда псевдоспециалисты советуют использовать эхолокатор для определения УГВ. Но это в корне не верно. Эхолокатор определит пустоты в толще земли, но это не означает, что они будут заполнены водой.

Не вызывают доверия и множество появившихся на рынке приборов китайского происхождения. Никаких измерений они провести не могут. А профессиональные гидрогеологи предупреждают, что это пустая трата времени и денег.

- Метод бурения скважин

Хорошо подходит при проведении строительных работ. Но не поможет точно определить место бурения скважины для воды. Дело в том, что метод не предполагает использования сложной техники, понадобится только садовый бур.

Бурят в нескольких местах на исследуемой местности на глубину до 3 метров. Это необходимо, потому что грунтовые воды располагаются не одинаково по площади участка. После бурильных работ скважины оставляют на несколько дней для наблюдений за появлением воды.

Если в течение нескольких дней скважины остались сухими, значит, УГВ находится глубоко. Это говорит о том, что для возведения дома можно закладывать стандартный фундамент или строить подвалы без опасений. Если же УГВ близко, понадобится его понизить для возможности строительства.

Важно: для отвода воды из септика при высоком уровне грунтовых вод на глинистых, суглинистых, тяжелых почвах важно выбирать септик с насосным отсеком в единой емкости корпуса. В него легко помещается дренажный поплавковый насос.

Функция насоса в том, чтобы подавать очищенные воды из септика на расстояние до 20 м от участка. Это позволяет сбрасывать воды по горизонтальной поверхности в дренажную канаву, которая выше по уклону, за забор и даже через дорогу. Количество разово сброшенной воды при этом в общем объеме около 80 литров. Это незаметно глазу окружающих и не доставляет неудобства. Вода очищена, прозрачна и не имеет неприятного запаха, что могло бы привлечь внимание.

Подобная система принудительной откачки работает круглый год при любых погодных условиях. Но только в том случае, если застройщик все монтажные работы проводил на основании СНиП и предоставил полный комплект документов с полной гарантией качества.

5 вариантов устройства системы отвода воды из септика

Если вы уже определились с типом застройки загородного дома и даже выбрали подходящий септик, проштудировав рынок автономной канализации, самое время разобраться, куда сливать очищенные стоки.

Вариантов, как всегда, несколько:

- Самотеком в дренажную траншею или овраг

Повезло тем, у кого рядом с участком есть естественный овраг. В таком случае вопрос слива сточных вод решается выводом трубы напрямую в овраг. Если при этом имеется ярко выраженный естественный склон, то трубу можно просто выводить самотеком, определив нужную точку выхода водоотводящего трубопровода.

- В дренажные колодцы

В случае использования железобетонных колец важно утеплить их крышкой. Кроме того, понадобится разработка грунта до естественного песчаного слоя. Потому что если вы дойдете только до глиняного слоя, то вода попросту не будет уходить. Колодец вместо функции рассасывания и дренирования станет лишь емкостью со стоячей грунтовой водой.

Опасность в том, что весной колодец переполнится, и вода будет находиться на одном уровне с землей. Это приведет к тому, что вода из колодца обратно поступит в очистное сооружение, перемешается при этом во всех отсеках, степень очистки уменьшится, а работа септика попросту станет невозможной. Поэтому использование схемы с дренажными колодцами допустимо только на песчаной почве. Глина и влагонасыщенный грунт делают применение дренажных колодцев бесполезными.

- В фильтрующие колодцы

При соблюдении нескольких условий можно использовать фильтрующие колодцы. Главное, чтобы объем стоков был небольшим (до 1 м³/сутки), уровень грунтовых вод располагался далеко от поверхности (не менее 3,5–4 м), а грунт обладал хорошей фильтрующей способностью. Колодцы выполнены из железобетонных колец, полиэтилена, полипропилена и стеклопластика. На стенках колодцев расположено по несколько отверстий диаметром 40–60 мм, общая их площадь занимает до 10 % поверхности стен.

Колодцы закапывают в землю на глубину 2,5–3 м. Ставят на гравийно-щебенчатую подушку высотой от 20 см. Нижняя часть содержит сам фильтр – смесь гравия и щебня. Фракция засыпки зависит от состава грунта: в песчаной почве – 20–40 мм, в супесчаной – 5–20 мм, в суглинистой – 3–10 мм. Щебень тоже необходимо выбирать правильно. Доломитный или известковый не применяют из-за их недолговечности.

Высота фильтра в среднем 20–30 см на песчаных грунтах и до 1 м на суглинистых. С внешней стороны колодец также обсыпан слоем щебня и гравия толщиной 30 см до входящей из септика трубы. Затем устройство накрывают мембраной из геотекстиля. Она не дает грунту проникать в сам фильтр. На колодец надевают чугунную или пластиковую крышку.

Объем таких колодцев небольшой. Если одного колодца недостаточно, можно установить несколько, главное предусмотреть систему перелива.

- В поля фильтрации

Поля фильтрации не будут работать при высоком УГВ.

Доочистка стоков из септика через поля фильтрации возможна лишь при разработке грунта до естественного песчаного слоя. Либо все сооружение превратится в замкнутый пруд под слоем щебня. Вместо фильтра это будет искусственное болото на и так перенасыщенной влагой почве, и в итоге работа фильтра окажется невозможной без дополнительной откачки воды. Для устройства полей фильтрации нужно выкопать тяжелый глинистый или суглинистый слой почвы и заполнить его слоем дренажа, например, из щебня.

В случаях хорошей фильтрующей способности грунта, близком расположении УГВ к поверхности земли и объеме стоков свыше 1 м³ в сутки можно обустроить поля фильтрации.

Это своеобразная сеть дренажных труб диаметром от 100 мм. Трубы для отвода воды из септика укладываются с небольшим уклоном на глубине от 50 см. Как правило, это обычные пластиковые трубы, предназначенные для канализации. В них делают несколько пропилов шириной 5–10 мм на половину диаметра.

Схема расположения труб («елочка», замкнутый круг и т. д.), их длина, количество и минимальное расстояние между ними зависят от фильтрующих свойств грунта и объема стоков, которые будут поступать в систему.

На подушку из щебня и гравия высотой от 20 см укладывают трубы. Затем их засыпают той же смесью из гравия и щебня, толщина слоя которого на 5–10 см выше верхней части труб. А сверху настилают мембрану из геотекстиля и засыпают грунтом.

- В дренажные тоннели

В последнее время производители предлагают уже готовые инфильтрационные тоннели из полипропилена или полиэтилена. Это емкости со сплошными или перфорированными стенками, но обязательно без дна. В случае, когда стенки сплошные, внутри корпуса устанавливается перфорированная дренажная труба.

Высокую популярность и эффективность тоннелей обеспечивает большой внутренний объем, который можно полностью залить сточными водами. И при той же фильтрующей способности тоннели на участке занимают гораздо меньше места. Производители утверждают, что тоннель объемом 300 литров (габариты 1220 х 800 х 510 мм) вполне заменит дренажную 36-метровую трубу диаметром 100 мм.

Сооружение необходимого объема можно собрать из модулей, которые с легкостью соединяются друг с другом. Схема тоннеля бывает параллельной или последовательной, конструкция заглубляется минимум на 50 см под землю. Монтаж схож с установкой трубчатых полей фильтрации. Важно лишь соблюсти один нюанс – емкости со сплошными стенками сверху и по бокам необходимо присыпать песком.

Нужно иметь в виду, что любое сооружение для фильтрации предусматривает стояк вентиляции.

Стояк находится на уровне 70 см над землей. Через него в сооружение поступает воздух, а через фановую трубу, которая установлена на крыше – вытяжка. Это позволяет выводить из септика неприятные запахи, токсичные газы и является профилактикой срыва гидрозатворов в канализации.

В случае, когда на участке нет возможности организовать дренажную канаву, овраг с естественным уклоном отсутствует, а грунт глинистый и плотный, выходом станет приобретение септика с насосным отсеком и принудительной откачкой воды на грунт. Так можно решить проблему водоотведения и самого очистного сооружения, в том числе организовать отвод воды из септика зимой.

Проблемы при отводе воды из септика

Как видно из статьи, сооружения для доочистки пригодны и будут иметь толк только на песчаных или супесчаных почвах и при уровне грунтовых вод ниже 1,5 м от поверхности земли. В противном случае сама подсыпка для фильтрации просто окажется затопленной и не будет выполнять возложенную функцию. В таких случаях можно установить только септик с биофильтром.

1. Отвод воды из септика с биофильтром

По функционалу сооружение заменяет на участке фильтрующий грунт. Внешне это емкость среднего размера с торфяным/керамзитным наполнением. Вода из септика поступает в фильтр и, проходя через наполнитель, доочищается и отводится в канаву.

Существует 2 варианта систем с биофильтром:

- Первый предполагает наличие отвода из фильтра в накопительный колодец с дренажным насосом и последующей откачкой в специальную канаву небольшого объема.

- Второй предполагает отвод стоков в глубокую канаву. Но применяется редко, потому что не на каждом участке есть возможность организовать глубокую канаву.

Часто случается так, что при установке септика и организации поля фильтрации владельцы отмечают, что вода все равно не уходит. Выходом может стать доустановка блока биофильтров, после которых вода сбрасывается прямо на грунт. Но обычно такая проблема случается на участках с глинистым грунтом или высоким УГВ, поэтому стоит задуматься об установке станции биоочистки.

2. Сброс воды из станций биоочистки

В отличие от септика станция предполагает наличие камеры аэрации (аэротенк). Дело в том, что в отличие от септика, в котором стоки просто сбраживаются и отстаиваются, в станции проходит дополнительная очистка микроорганизмами. И если вода из отстойника выходит мутная с характерным запахом, то из станции – техническая вода без запаха.

Огромный плюс станции в том, что дополнительные поля доочистки и биофильтры не понадобятся. Стоки очищаются до 98 % и на выходе соответствуют природоохранным нормам. Такую воду можно сливать на грунт без опаски заражения.

Но существуют и другие типы обустройства отвода воды из станции биоочистки:

- В колодец самотеком. Можно использовать при высокой фильтрующей способности грунта и низком УГВ. Система аналогична той же, что и в септике, но в станции сток лучше очищается и колодец реже заливается.

- Самотек в канаву. Подойдет для участков с возможностью выкопать достаточно глубокую канаву или там, где отмечен перепад высот при низком УГВ.

- Принудительный отток в канаву. Используется на глинистом грунте и/или высоком УГВ.

Каждая станция предполагает наличие принудительного отвода воды из септика насосом. В них имеется специальная камера сброса, в которой установлен дренажный насос с поплавком. Когда камера сброса наполняется, поплавок поднимается и насос включается, выкачивая из станции очищенную воду.

При использовании принудительных станций важно оснастить конструкцию аварийной сигнализацией. Дело в том, что существует риск поломки насоса, что грозит затоплением всей очистной установки, так как вода попросту не будет уходить.

Как сделать отвод воды из септика, если канавы нет?

Если участок глинистый со стоячей водой, без канавы не обойтись. Но и при низком УГВ и песчаных грунтах с высокой фильтрационной способностью предпочтительнее обустройство канавы. Вместо сброса на грунт лучше организовать отвод воды из септика в канаву, выкопанную по периметру своего участка.

Когда заказчики не готовы тратить полезную площадь участка под канаву, мы советуем объединиться с соседями и попробовать организовать общую канаву на несколько домов за пределами участков.

Источник