- Определение общей жесткости котловой воды

- Жесткость воды для котлов

- Что такое жесткость воды для котлов

- Определение жесткости воды в котельной

- Как снизить жесткость в котельных

- Ионообменные смолы

- Мембранные установки для умягчения жесткости котловой воды

- Фильтры для умягчения жесткой воды

- Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОТЛОВОЙ ВОДЫ

Определение общей жесткости котловой воды

Метод основан на свойстве трилона Б с содержащимися в воде солями кальция и магния окрашенные комплексные соединения.

Окончание реакции определяют по изменению окраски раствора от розовой до синевато-сиреневой в присутствии индикатора хромтемносинего.

В колбу наливают 50 мл испытуемой воды, вводят туда 5 мл аммиачно-буферного раствора, щепотку индикатора хромтемносинего и интенсивно перемешивая, медленно титруют пробу трилоном Б до изменения розовой окраски раствора в синевато-сиреневую.

Общая жесткость, выраженная в мг-экв/дм 3 , численно равна количеству мл 0,01 н раствора трилона Б, пошедшего на титрование 100 мл испытуемой пробы, умноженному на 0,1.

Формула расчета жесткости:

где а – количество трилона Б, пошедшего на титрование, мл;

н – нормальность трилона Б;

V – объем пробы взятый для анализа, мл.

Для облегчения расчета можно пользоваться таблицей 5.3.

Таблица 5.3 — Расчет жесткости по объему трилона Б,

пошедшего на титрование

Нормальность трилона Б

Общая жесткость, при объеме пробы, взятой на анализ

Определение содержания хлоридов в котловой воде

Реактивы: азотнокислое серебро 0,028н раствор;

хромовокислый калий 10% раствор;

фенолфталеин 1% раствор;

серная кислота 0,1 н раствор.

Из отобранной пробы котловой воды берут 10 мл воды в колбу, добавляют 40 мл дистиллированной воды. Разбавленную пробу нейтрализуют: сначала прибавить в пробу 2 – 3 капли фенолфталеина, проба окрашивается в малиновый цвет, затем по каплям титруют 0,1 н раствором серной кислоты до обесцвечивания. Затем добавляют 10 капель хромовокислого калия, проба окрашивается в желтый цвет и из бюретки приливают по каплям раствор азотнокислого серебра, до тех пор, пока в воде не появится устойчивый бурый оттенок.

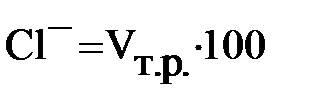

Содержание хлоридов в воде равно:

Определение щелочности котловой воды

Метод основан на способности кислоты нейтрализовать содержащуюся щелочь, которая в присутствии фенолфталеина окрашивает раствор в малиново-красный цвет. Окончание реакции определяют по исчезновению окраски при титровании серной кислотой.

100мл исследуемой воды помещают в коническую колбу, прибавляют 2-3 капли фенолфталеина.

При наличии щелочности вода окрашивается в малиновый цвет.

Титрование производят 0,1 н раствором серной кислоты до исчезновения окраски.

Величина щелочности численно равна количеству кислоты в мл, затраченной на титрование.

Щелочность можно выразить также величиной щелочного числа, которое равно величине щелочности умноженной на 40 (40 – эквивалент NaOH).

Определение содержания фосфатов в котловой воде

Реактивы: реактив на фосфаты.

Определение фосфатов в котловой воде основано на образовании растворимого соединения P2O5×V2O5×22MoO3 х n H2O, окрашенного в интенсивно – желтый цвет. Содержание фосфатов измеряется в компараторе путем сравнения окрасок испытуемой пробы и эталонных пленок. Набор эталонных пленок имеет окраску, соответствующую 10, 20, 30, 40, 50 мг/дм 3 ионов фосфатов.

В градуированную пробирку отбирают 10 мл пробы котловой воды и добавляют в нее 2 мл реактива на фосфаты. Раствор тщательно перемешивают. Через 5 минут содержимое пробирки переливают в кювету, вставляют ее в средний паз компаратора, а в левом пазу последовательно поднимают стандартные пленки желтого цвета до тех пор, пока их окраска не сравняется с окраской испытуемой пробы.

Дата добавления: 2018-05-12 ; просмотров: 1629 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник

Жесткость воды для котлов

Поступающая на котельные установки вода называется сырой, или исходной. Это термин подразумевает, что она нуждается в дополнительной подготовке (очистке, умягчении, дегазации и т.д.). Избыточная жесткость воды котлов — одна из самых серьезных угроз для котлового оборудования, насосов и водопроводов. В отличие от механических примесей, от растворенных в воде карбонатов и других солей избавиться обычной фильтрацией не получится. Необходимы специальные установки для умягчения.

Что такое жесткость воды для котлов

В теплоэнергетике под жесткостью воды подразумевается процентное содержание в ней солей кальция и магния. На жесткость для котлов проверяются все категории воды — питательная, подпиточная, котловая. Но в первую очередь водоподготовка производится для сырой воды, которая затем направляется на разные нужды котельного хозяйства.

Жесткость делят на три категории:

- Жк — карбонатная;

- Жнк — некарбонатная;

- Жо — общая.

По параметру Жк вода характеризуется наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Снизить жесткость воды на котельной можно путем предварительного нагревания воды. При повышении температуры растворимые карбонаты выпадают в осадок, образуя химические формы СаСО3, и MgCO3. Осадок удаляется из резервуара водоподготовки после откачки воды в систему питания котла. Такая жесткость называется временной, так как устранить ее достаточно просто.

Некарбонатная жесткость Жнк определяется наличием других солей кальция и магния CaSO4, MgSO4, СаСl2, MgCl2 (продуктов реакций с иными видами кислот, например, сульфатами, фосфатами и т.д.). Это трудноустранимая жесткость, которая называется постоянной или сульфатной.

Общая жесткость Жо — суммарное содержание ионов кальция и магния во всех формах. Эта норма жесткости воды для котлов приводится в нормативных документах, в частности, ГОСТ 20995-75, СанПиН 2.1.4.1074-01, СНиП 11-36-73 «Тепловые сети. Нормы проектирования», указаны допустимые уровни содержания этих элементов. По исходным параметрам сырой воды, жидкость делится на категории:

- мягкая — до 2 ммоль/кг;

- средняя — 2 — 10 ммоль/кг;

- жесткая — ≥ 10 ммоль/кг.

В технической литературе используется единица измерения жесткости грамм эквивалента, показывающая, сколько миллиграммов вещества растворено в 1 кг воды. В этих единицах измеряется щелочность воды — содержание едкого натра, кальцинованной соды, тринатрийфосфата и других щелочных соединений, растворимых в воде. По виду загрязнений щелочность делится на гидратную, гидрокарбонатную и карбонатную.

Если общая жесткость воды в котлах и щелочность выходят за пределы нормы, то оборудование находится под угрозой образования накипи и ускорения коррозионных процессов. Это приводит к:

- закупорке трубопроводов;

- выходу из строя клапанов;

- снижению теплоотдачи из-за образовавшегося на стенках котлов и труб осадков;

- перегрузке насосов;

- неконтролированному повышению давления.

Для увеличения ресурса оборудования, повышения КПД систем отопления и снижения вероятности нештатных и аварийных ситуаций предназначены установки умягчения воды. Это специальное оборудование, которое предназначено для очистки воды от солей и щелочей. С его помощью снижают жесткость на котельной.

Требования по содержанию карбонатов, сульфатов и других примесей касаются также перегретого пара, использующегося в паровых котлах энергетического и отопительного назначения. Нормы по жесткости для котлов приведены в ГОСТ.

Определение жесткости воды в котельной

Для анализа характеристик котловой воды по жесткости применяются специальные методики, утвержденные на законодательном уровне и описанные в нормативных документах. Проверка воды на соответствие норм жесткости для водогрейных и паровых котлов производится в специальных лабораториях, которые выдают протоколы установленного образца, служащие основанием для организации процесса водоподготовки. Проверяется вода по параметрам:

- Ph;

- прозрачности;

- щелочности всех типов;

- содержанию хлоридов;

- наличию общего железа;

- сульфатность;

- общую жесткость;

- наличие нефтепродуктов.

Также могут анализироваться и другие характеристики, например: наличие сухого остатка, количество растворенного кислорода и углекислого газа.

Анализ воды на жесткость в котельных производится разными способами. Общая жесткость исследуется по методике комплексонометрического титрования, при этом используются специальные индикаторы (этиохром «Т», Трилон и другие). Также используются специальные приборы, основным из которых выступает TDS-метр, или солемер. Он работает по принципу измерения электрического сопротивления воды с растворенными в ней солями. Чем ниже концентрация примесей, тем больше сопротивление. Для определения массового содержания примесей используется прибор «АКМС-1», подсчитывающий Жо в мг-экв/литр.

После анализа воды на жесткость для котельных инженеры получают объективную информацию для организации работы станции по таким параметрам:

- объему продувки котлов;

- влажности пара;

- расходу реагентов;

- глубине очистки;

- оценке работы оборудования водоподготовки.

Данные из лаборатории позволяют правильно рассчитать вид и необходимую мощность установок деминерализации и умягчения воды, добиться идеального химического состава жидкости для котлов определенного типа.

Как снизить жесткость в котельных

Чтобы уменьшить жесткость в котле, используют:

Первичная обработка сырой воды производится на механических фильтрах промывочного типа. Здесь устраняются достаточно плотные и крупные примеси — песок, глина, ил, коллоидные взвеси. После такой очистки вода не избавляется от растворенных в ней солей и других химических соединений, но ее обработка становиться намного проще.

В процессе дальнейшей водоподготовки для снижения общей жесткости для котлов, жидкость поступает на фильтры-умягчители. Это специальные емкости, в которые засыпают кальцинованную соду, известь или ортофосфат натрия. При прохождении воды через такую засыпку, в ней происходят химические реакции замещения ионов кальция и магния на ионы натрия. При достаточно больших размерах и сравнительно медленной работе таких фильтров удается снизить концентрацию солей до допустимого показателя в 0,01 мг-экв/литр. Натрий-катионный обмен используется как в промышленных установках водоподготовки, так и в ряде фильтров бытового назначения. По результативности и простоте использования умягчительная фильтрация находится на первом месте и входит в число основных способов снижения жесткости воды в водогрейных котлах и котлового оборудования иных типов.

Также используются фильтры, оснащенные электромагнитными излучателями. Воздействие поля позволяет изменить химические свойства примесей на уровне молекул. Соли жесткости кристаллизуются и удаляются посредством фильтрующего элемента. Электромагнитные фильтры активизируют молекулы примесей и способствуют очищению котлов и трубопроводов от уже отложившейся накипи.

Ионообменные смолы

Второй вид фильтров, использующихся для умягчения жесткости воды в котельной — установки на базе твердых смол. Это ионообменные фильтры, которые работают по тому же принципу, что и засыпные, но вместо минеральных материалов в них используются смолы-иониты. Это вещества, которые обладают пористой структурой и способностью вести активный обмен ионами с раствором. Вода, при взаимодействии со смолами, избавляется от железа, кальция, магния. Смолы не растворяются в воде и способны к очистке. После промывки они опять становятся пригодными к использованию.

Ионообменные смолистые фильтры, которые подбирают с учетом результатов анализа жесткости воды в котельной, различаются высокой скоростью работы, компактными размерами и длительным ресурсом. В теплоэнергетике ионный обмен на смолах натриевой группы производится для котельных среднего и небольшого размера и для очистки обратного конденсата. Гелевые и пористые смолы обеспечивают самое лучшее качество воды для отопительных систем при минимальных энергозатратах. Но ионный обмен не может дать того уровня минимальной концентрации, как нанофильтрация и обратный осмос.

Мембранные установки для умягчения жесткости котловой воды

Установки обратного осмоса принадлежат к оборудованию для высокой очистки жидкости. Принцип работы состоит в том, что вода под давлением прокачивается через полупроницаемую мембрану, поры которой пропускают молекулы воды, но задерживают все примеси. К ним относятся и ионы кальция, магния, железа и других элементов. Вода очищается на химическом уровне без применения реагентов.

Самостоятельно обратный осмос для снижения жесткости воды в котельных не применяется — он выполняется только в комплексе с другими методами очистки на финальном этапе. Мембраны очень чувствительные и дорогие, на них можно подавать только предварительно прошедшую механическую очистку и ионообменные процессы воду. После прохождения процесса обратного осмоса, многие промышленные котельные используют дополнительную дегазацию воды и выравнивание кислотно-щелочного баланса.

Фильтры для умягчения жесткой воды

Все типы фильтрации допустимо использовать как основной способ подготовки воды для котельных при большой жесткости воды. Такие фильтры и наполнители к ним можно заказать у нас. Мы поставляем промышленное оборудование и бытовые системы всех моделей. При необходимости спроектируем комплексную систему умягчения воды для котельной любого типа и поставим все необходимые компоненты для ее монтажа и эксплуатации. Заказы принимаются на сайте или по телефону после предварительных консультаций с менеджерами компании.

Источник

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОТЛОВОЙ ВОДЫ

Лабораторная работа №3

Взятие пробы воды для анализа

Для правильного суждения о качестве воды необходимо соблюдать следующие требования:

1. Брать пробы воды для анализа нужно из точно установленных мест, указанных в водном режиме котельной установи.

2. Если воду берут из трубопровода, то перед взятием пробы следует застоявшуюся воду слить в течение 2-3 минут.

3. Посуда, в которую берут пробу воды, должна быть чистой, ее следует 1-2 раза ополоснуть водой из-под крана, откуда берется проба.

4. Анализы качества котловой воды и теплого ящика проводятся ежесуточно, котельного танка (общая жесткость и содержание хлоридов) 1 раз в 5-7 суток. Полученные результаты фиксируются в журнале.

Проведение испытания

Водородный показатель (pH)

1.1 Метод определения и характеристики

Недородный показатель воды (pH, отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов) определяется двумя методами визуально-колориметрическим и потенциометрическим.

При визуально-колориметрическом определении, основанном на реакции ионов водорода с универсальным индикатором (ГД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91), pH анализируемой воды определяют визуально сравнением окраски пробы с окраской образцов на контрольной шкале. Диапазон определяемых значений pH составляет 4,5-11,0 при точности анализа ±0,5 ед. pH.

Объём пробы для определения составляет 5 мл, продолжительность выполнения определения — не более 1 мин.

Принадлежности, реактивы и материалы

Определение выполняется с использованием оборудования из состава навесного ящика №1 СЛКВ, секция №2 «pH» или pH-метра типа pH-410 .

Реактивы:раствор индикатора универсального.

Принадлежности, материалы:контрольная шкала образцов окраски растворов для определения pH (pH 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10,0; 11,0); полимерная пипетка; пробирка колориметрическая с меткой «5 мл».

Отбор и хранение проб

Отбор проб воды и пара должен проводиться в соответствии с п. 9 настоящего руководства.

Для отбора проб используются бутыли из полимерного материала или стекла. Выполнение определений следует проводить как можно скорее и предпочтительнее на месте отбора пробы. Максимальный рекомендуемый срок хранение проб — не более 6 часов.

1) Ополосните колориметрическую пробирку несколько раз анализируемой водой. Налейте в пробирку анализируемую воду до метки «5 мл».

3) Проведите визуальное колориметрирование пробы. Для этого пробирку с пробой поместите на белое поле контрольной шкалы и, освещая пробирку рассеянным белым светом достаточной интенсивности, наблюдайте окраску пробы сверху вниз.

4)Определите ближайшее по окраске поле контрольной шкалы и соответствующее ему значение pH. При необходимости повторите определение.

Щёлочность

2.1 Метод определения и характеристики

Щелочность воды — показатель, характеризующий содержание в воде соединений, способных реагировать с водородными ионами. К таким соединениям относятся гидроокиси щелочных металлов, карбонаты, гидрокарбонаты и фосфаты щелочных и щелочноземельных металлов, а также соли других слабых кислот.

Метод определения щёлочности является титриметрическим (РД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91, РД 34.37.523.7-88). Определение щёлочности воды основано на титровании растворённых в воде щелочных соединений кислотой в присутствии индикаторов, меняющих свою окраску в зависимости от реакции среды. Метод определения щёлочности зависит от вида анализируемой воды и предполагаемого значения щёлочности.

Методом А определяется щёлочность исходной, известкованной, катионированной и питательной вод. Титрование проводят с индикаторами метиловым оранжевым и фенолфталеином при использовании в качестве титранта раствора соляной кислоты 0,1 моль/л. При этом, при титровании с фенолфталеином, определяется свободная щёлочность по фенолфталеину (ЩСВОБ), а при титровании с метиловым оранжевым — общая щелочность (ЩОБЩ). Величина ЩОБЩ условно характеризует суммарное содержание в воде бикарбонатов, карбонатов, гидратов, 2/3 ортофосфатов и гуматов, в то время как ЩСВОБ — гидратов, 1/2 карбонатов, 1/3 ортофосфатов и гуматов.

Методом Вопределяется общая щелочность котловой воды. Титрование проводят со смешанным индикатором для вод, имеющих значительную цветность, а также при титровании при электрическом освещении, при использовании в качестве титранта также раствора соляной кислоты 0,1 моль/л.

Методом С определяется щёлочность воды типа конденсата, т.е. при значении щёлочности менее 0,2 ммоль/кг экв. Титрование проводят со смешанным индикатором или с индикатором метиловым оранжевым, при использовании в качестве титранта раствора соляной кислоты 0,01 моль/л.

Данные по изменению окраски индикаторов в зависимости от pH среды приведены в табл. 3.2.

Отбор и хранение проб

Отбор проб воды и пара проводится в соответствии с требованиями.

Для отбора проб используются бутыли из полимерного материалаили стекла. Выполнение определений рекомендуется пропилить сразу после отбора проб.

Максимальный рекомендуемый срок хранение проб при охлаждении до 2-5°С — не более 24 ч.

Подготовка к определению

Подготовка к определению общей щелочности состоит в приготовлении израсходованного раствора соляной кислоты (0,01 моль/л). Потребитель готовит его самостоятельно, используя раствор соляной кислоты (0,1 моль/л) из состава лаборатории.

Жёсткость общая

3.1 Методы определения и характеристики

Метод определения общей жёсткости как суммарной массовой концентрации эквивалентов катионов кальция и магния — комплексонометрической, основан на реакции образования в щелочной среде (pH = 9) в присутствии индикаторов окрашенных внутрикомплексонных соединений катионов кальция и магния с трилоном Б (двунатриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты). (РД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91, РД 34.37.523.8-88).

В зависимости от предполагаемого значения жёсткости, опредение выполняется тремя методами.

Метод А— титриметрический.Определяется жёсткость природной, известковой и коагулированной воды при величине более 0,1 °Ж. При титровании используется раствор индикатора хром темно-синего и в качестве титранта — раствор трилона Б 0,05 моль/л экв.

Метод Б— титриметрический.Определяется жёсткость любых вод при величине в диапазоне 0,02-0,1 °Ж. При титровании используется раствор индикатора хром тёмно-синего и в качества титранта раствор трилона Б 0,005 моль/л экв.

МетодС — визуально-колориметрический.Определяется жёсткость вод при величине менее 0,02 °Ж. Особенностью данного метода, на первом этапе, является необходимость выбора пары индикатор — буферный раствор, которая для данной исходной (катионированной) воды обеспечивает оптимальный переход окраски от розового к синему, что является индивидуальной особенностью данной исходной воды.

Сравнение окраски анализируемой воды с окраской эталонных растворов позволяет определить фактическое значение жёсткости с чувствительностью 0,001-0,002 °Ж.

Индикаторы кислотный хром тёмно-синий и эриохром чёрный Т образуют с катионами солей жёсткости непрочные окрашенные соединения красного цвета. При добавлении в воду с подобными окрашенными соединениями раствора трилона Б в точке эквивалентности происходит их полное разрушение, при этом раствор становится синим.

В присутствии ионов цинка или меди (неотчётливый переход окраски) определение жёсткости проводят с добавлением раствора сульфида натрия, связывающего эти катионы в нерастворимые сульфидные соединения.

Влияние ионов марганца, приводящее к быстрому обесцвечиванию окраски, устраняют добавлением к пробе раствора солянокислого гидроксиламина.

Объём пробы для анализа составляет, в зависимости от метода, от 10 до 100 мл, продолжительность выполнения анализа — не более 15 мин.

Подготовка к определению

Подготовка к проведению анализа заключается в приготовлении расходных растворов из реактивов, входящих в состав лаборатории.

Буферные растворы следует приготавливать с использованием очищенной катионированной воды либо воды, применение которой не приводит к холостому окрашиванию пробы.

Очищенную воду, необходимую для проведения анализа, приготавливают по ОСТ 34.70.953.2-88, либо используют набор для приготовления очищенной воды.

Отбор и хранение проб

Отбор проб воды и пара должен проводиться в соответствии требованиями.

Пробы анализируемой воды следует отбирать в стеклянные бутыли или полимерные бутыли с пробками. Допускается хранение пробы до 24 ч без консервации.

3.4 Выполнение определения

1.

2. Добавьте полимерными пипетками 1 мл аммиачного буферного раствора, 7 капель раствора индикатора кислотного хрома тёмно-синего.

3.Медленно титруйте пробу раствором трилона Б (0,05 моль/л экв.), используя бюретку или стойку-штатив с мерной пипеткой вместимостью 10 мл со шприцем-дозатором, до отчётливого изменения цвета с розового на синий.

Примечание.При нечётком переходе окраски или обесцвечивании пробы определение повторите с добавлением к пробе 0,5 мл раствора сернистого натрия для устранения мешающего действия ионов меди и цинка либо трёх капель раствора солянокислого гидроксиламина для устранения мешающего действия соединений марганца.

4Рассчитайте общую жёсткость (Жобщ) в °Ж по формуле:

ЖОБЩ =V × 0,5

Пример.

На титрование 100 мл пробы воды израсходовано 3,5 мл раствора трилона Б (0,05 моль/л экв.). Общая жёсткость будет составлять:

ЖОБЩ = V × 0,5 = 3,5× 0,5 = 1,75°Ж

Хлориды

4.1 Метод определения и характеристики

Содержание хлоридов (массовая концентрация хлорид- иона) определяется методом аргентометрического титрования (РД 24.031.120-91, РД 24.032.01-91). Определение основано на титровании хлорид-ионов раствором нитрата серебра при pH 5,0- 8,0, в результате чего образуется суспензия практически нерастворимого хлорида серебра. В качестве индикатора используется хромат калия, который реагирует с избытком нитрата серебра с образованием хорошо заметного оранжево-бурого осадка хромата серебра.

Объём пробы для анализа — см. табл. 12, продолжительность выполнения анализа — не более 5 мин.

Отбор и хранение проб

Отбор проб воды и проводится в соответствии с требованиями.

Для отбора проб используются бутыли из полимерного материала или из стекла. Допускается хранение пробы I мес. без консервации.

В зависимости от предполагаемого содержания хлоридов отбираются пробы для анализа в количествах согласно табл. 12.

Таблица 3.3

Пример 1.

На титрование 10 мл пробы котловой воды израсходовано 1,1 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Концентрация хлорид-ионов составит:

Пример 2.

На титрование 10 мл пробы воды израсходовано 0,02 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Величина израсходованного на титрование объёма раствора нитрата серебра свидетельствует о том, что концентрация хлорид-ионов меньше предполагаемой.

Так как предполагаемая концентрация хлорид-иона оказалась меньше 4,0 мг/л (см. табл. 3.3), на анализ повторно отбирается проба объёмом 6000 мл, которая упаривается до 150 мл (в 40 раз). На титрование упаренной пробы объёмом 150 мл израсходовано 9,5 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Концентрация хлорид-ионов в этом случае составляет:

Пример 3.

На титрование 10 мл пробы воды израсходовано 4,82 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Величина израсходованного на титрование объёма раствора нитрата серебра свидетельствует о том, что концентрация хлорид-ионов больше предполагаемой.

Так как предполагаемая концентрация хлорид-иона оказалась Тоньше 700 мг/л (см. табл. 3.3), отобранная проба разбавляется дистиллятом в 10 раз, на анализ берётся объем 10 мл разбавленной пробы. На титрование отобранной пробы израсходовано 0,48 мл раствора нитрата серебра (0,05 моль/л экв.). Концентрация хлорид-ионов в этом случае составляет:

Вопросы для самоконтроля:

1. Дать определения понятиям: главный конденсат, вспомогательный конденсат, дистиллят испарительной установки, дренажи, добавочная вода, питательная вода, котельная вода, котловая вода, продувочная вода, охлаждающая вода.

2. Охарактеризовать основные показатели: Общее содержание примесей, Растворённые вещества, Взвешенные вещества, Остаток после прокаливания, Потеря при прокаливании, Концентрация водородных ионов, Кислотность, Щёлочность, Щелочное число, Общая жёсткость воды, Карбонатная жёсткость, Некарбонатная жёсткость, Cодержание хлоридов, Фосфатное число, Нитратное число, Содержание окислов меди и железа, Содержание кислорода, Содержание нефтепродуктов.

Лабораторная работа №3

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОТЛОВОЙ ВОДЫ

Цель:Определение качества котловой воды, изучение норм качества котловой воды, рекомендации по водному режиму.

В пароконденсатном цикле СЭУ с паротурбинной установкой (ПТУ) вода и пар циркулируют по замкнутому контуру, в котором могут быть различные утечки воды или пара, вызывающие периодическое или непрерывное восполнение контура циркуляции технической водой. Поэтому в СЭУ с ПТУ существуют специальные определения воды в различных точках циркуляционного контура:

• главный конденсат – вода после конденсации отработавшего пара на выходе из главного конденсатора;

• вспомогательный конденсат – вода после конденсации отработавшего пара из вспомогательных конденсаторов (после вспомогательных механизмов и теплообменных аппаратов);

• дистиллят испарительной установки – вода, полученная из морской путем её термической дистилляции;

• дренажи – конденсаты после паровых подогревателей топлива и общесудовых потребителей пара;

• добавочная вода – вода, подаваемая в циркуляционный контур для восполнения его в результате утечек (воды и пара);

• питательная вода – вода, подаваемая в паровой котёл для поддержания его паропроизводительности (так же, как и забортная вода, поступающая в камеру испарения водоопреснительной установки);

• котельная вода – питательная вода определённого химического состава, предназначенная исключительно для парового котла, находящаяся в танке котельной воды;

• котловая вода – вода, находящаяся в циркуляционном контуре котла;

• продувочная вода – котловая вода, удаляемая периодически или непрерывно из котла для уменьшения солесодержания в ней взвешенных частиц шлама;

• охлаждающая вода – вода, с помощью которой отводят теплоту через поверхность теплообмена системы охлаждения теплотехнического объекта.

Питательная вода судовых паровых котлов обычно состоит из конденсата отработавшего пара и добавочной воды. Добавочная вода может быть природной, полученной с берега и прошедшей соответствующую водообработку, или дистиллятом от испарительной установки забортной воды. В целом, добавочная вода составляет 2–5 % от общего количества питательной воды.

Вода является одним из лучших природных растворителей органических и минеральных веществ, а также газов. Поэтому она в результате круговорота в природе приобретает множество примесей в виде газов, взвешенных мелкодисперсных частиц и растворенных минералов различного происхождения. Конденсат отработавшего пара на морских судах чаще всего содержит примеси в виде продуктов коррозии трубопроводов или забортной воды при подсосах в трубных решётках конденсаторов, а также – нефтеостатков СЭУ (частицы жидкого топлива и смазочного масла). Поэтому питательной водой, например, для судовых вспомогательных паровых котлов может быть конденсат отработавшего пара или природная вода, содержащая в себе частицы песка и глины, а также растворенные накипеобразователи щелочно-земельных металлов (Ca2+ и Mg2+), такие как бикарбонаты, сульфаты, хлориды и силикаты, а также коррозионно-активные газы – кислород, хлор и углекислый газ.

Поступление в котловую воду любых вышеперечисленных примесей является нежелательным, т. к. это приводит к появлению накипных отложений и коррозии на поверхности нагрева, что увеличивает расход топлива и снижает надежность котельных установок и эффективность их эксплуатации.

В СДВС с высокотемпературной системой охлаждения вышеуказанное также имеет место. Поэтому на морских транспортных судах системы охлаждения ДВС обычно низкотемпературные и двухконтурные. В первом контуре циркуляции для охлаждения СДВС обычно применяют водные растворы ингибиторов коррозии, а во втором – проточную морскую забортную воду.

Техническая эксплуатация СЭУ невозможна без проведения соответствующего водного режима, предусматривающего контроль основных показателей качества воды (водоконтроля) и определенной технологии водообработки. Качество используемой в СЭУ воды в значительной мере определяет надёжность элементов СЭУ и объём трудозатрат на восстановление работоспособности оборудования. Выбор технологии водоподготовки определяется её эффективностью и экономической целесообразностью.

Основными задачами водоподготовки в СЭУ являются: создание условий для предотвращения процессов накипеобразования и коррозии на поверхности нагрева, а также исключение уноса солей с влажным паром из зоны кипения воды. Поэтому каждый инженер-судомеханик должен уметь определять основные показатели качества питьевой и технической воды, а также корректировать водные режимы и технологии водообработки в соответствии с инструкциями по технической эксплуатации судового оборудования.

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Источник