- # чтиво | Как строятся подводные туннели?

- Мост под мутной водой

- Проходческий щит необычных размеров

- Дайте ему утонуть!

- Процесс прокладки метро под водой: просто о сложном

- Варианты строительства

- Прокладка тоннеля глубокого заложения

- Немного истории

- Прокладка метро мелкого заложения

- Проблема подземных вод

- Первый размыв

- Второй размыв

- Современный способ борьбы с плывунами

# чтиво | Как строятся подводные туннели?

Помните, у киношных и мультяшных злодеев были машины-буры, которые моментально прогрызались сквозь миллионы тонн грязи и воды? Так вот, построить такую машину достаточно сложно, но обладать одной такой не повредит.

Тем не менее, большая часть нашей истории рытья туннелей обязана человеческой изобретательности. Люди начали рыть туннели еще с тех пор, как первый человек решил выкопать себе запасную спальню в пещере, а основы рытья, поддержки и расширения туннелей были хорошо изучены еще древними греками, которые использовали туннели для орошения своих земель.

Подводные туннели тоже на удивление старые. Примерно между 2180 и 2160 годами до н.э. вавилоняне построили один из первых примеров, отведя реку Евфрат. 900-метровый кирпичный, поддерживаемый арками, туннель достигал 4 метра в высоту и 5 метров в ширину, предоставляя пешеходу и колеснице проход между королевским дворцом и храмом.

На протяжении веков туннели рыли в основном шахтеры и средневековые саперы, которые копали под стенами замка, чтобы те обрушились (отсюда, кстати, возник термин «undermine»), но появление транспортных каналов, а затем и железных дорог, предоставило рабочим новые просторы для работы лопатами. 18, 19 и 20 века увидели развитие сложных проектов туннелей, что стало возможным в первую очередь благодаря значительным улучшениям в области геодезии и методов вентиляции. Тем не менее, чрезмерная опасность и дороговизна при рытье подводных туннелей сохранялись до середины 19 века.

Возникает вопрос: если рытье подводных туннелей в буквальном смысле означало рытье могил, буквально или финансово, зачем так рисковать? С этим согласятся многие градостроители, которые обращаются к туннелям только тогда, когда мосты достигнут удушающей перегруженности. Однако мосты — та еще проблема. Они мешают судоходству, занимают ценное место на набережной и портят живописный вид. С точки зрения обороны мосты сразу становятся легкими мишенями для авиаудара и могут представлять опасность при разрушении.

Туннели же, напротив, выдерживают приливы, течения и штормы лучше, чем мосты, могут вытягиваться на длинные дистанции и обладают практически неограниченной грузоподъемностью. Кроме того, стоимость длины туннеля падает по мере увеличения его длины, в то время как у моста совсем наоборот. Туннели требуют крупных первоначальных вложений, а мосты — расходов на техническое обслуживание.

Но давайте не будем принимать точку зрения туннелей. Нет никаких сомнений в том, что у проходов под землей и морем есть свои уязвимости в безопасности. Пожары и аварии представляют страшную угрозу в туннелях, именно поэтому железнодорожные туннели включают пассажирские переходы в тех местах, где поезд переходит с одного пути на другой, равно как служебные туннели, которые могут стать путем отхода в крайнем случае.

Звучит не очень, но подводные туннели настолько распространены, что мы редко задумываемся о том, с какими невероятными опасностями — и экстремальной строительной техникой — связываются эти чудеса современной архитектуры.

Мост под мутной водой

Вот, например, туннель «Сейкан» (Seikan), который соединяет японские острова Хонсю и Хоккайдо, в настоящее время является рекордсменом в списке самых глубоких и самых длинных подводных железнодорожных туннелей. Япония начала планировать его строительство после того, как в тайфуне 1954 года в опасном проливе Цугару затонуло пять паромов. Утонуло 1430 человек.

Туннель завершили в 1988 году, и он тянется на 54 километра, достигая глубины 240 метров, но его подводная часть (23,3 километра) — это карлик рядом с Чаннел-Туннелем или «чуннелем» (Channel Tunnel, Chunnel), соединяющим Великобританию и Францию. Его завершили в 1994 году, и подводная часть туннеля насчитывает от 38,6 до 50 километров, однако погружается всего на 75 метров в глубину.

Однако оба туннеля становятся карликами по сравнению с туннелем Мармарай (Marmaray Tunnel), стоимостью 3,3 миллиарда долларов, который был открыт буквально на днях. Его 13,2-километровый железнодорожный путь (в том числе 1400 метров по морскому дну пролива Босфор) соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула, тем самым делая его первым железнодорожным туннелем, соединяющим два континента.

Что ж такого замечательного в полуторакилометровом туннеле по сравнению с многокилометровыми «Сейкан» и «Ченнел»? Разница в подходах. В то время как предшественники Мармарай взрывали и пробивались сквозь твердые породы, турецкий туннель был собран по частям в траншее на дне Босфора, что сделало его самым длинным и самым глубоким погружным туннелем, когда-либо созданным. Инженеры выбрали это решение, используя предварительно собранные секции, соединенные толстыми, гибкими, резиново-стальными пластинами, чтобы лучше бороться с региональной сейсмической активностью.

На протяжении какого-то времени культурные и исторические артефакты из старого Стамбула, которые находили на морском дне, замедляли процесс раскопок туннеля Мармарай, поэтому 3,6-километровый туннель Эресунн, соединяющий Швецию и Данию оставался крупнейшим погружным туннелем. Подрядчики выстроили его из 20 элементов по 176 метров каждый, соединенных меньшими, 22-метровыми секциями.

Между погружными туннелями вроде Мармарай и Эресунн и обычными вроде «Чуннеля» есть еще много чего. Давайте углубимся немного и рассмотрим еще один метод строения туннелей, который используется с начала 19 века.

Проходческий щит необычных размеров

Щиты решают распространенную, но весьма неприятную проблему: как копать длинный туннель сквозь мягкую землю, особенно под водой, чтобы его передняя кромка не обрушилась.

Чтобы получить представление о том, как работает щит, представьте себе кофейную чашечку с заостренным концом, в котором есть несколько крупных отверстий. Теперь, взявшись за открытый конец чашечки, продавите ей мягкую землю и увидите как грязь выходит через отверстия. В масштабе настоящего щита несколько людей (mucker и sandhog) будут стоять внутри отсека и очищать его от глины или грязи по мере заполнения. Гидравлические домкраты будут постепенно продавливать щит вперед, а экипаж будет устанавливать металлические поддерживающие кольца, отмечая ими продвижение вперед, а после на их основе делать бетонную или каменную кладку.

Для того, чтобы сквозь стены туннеля не просачивалась вода, передняя часть туннеля или щита иногда подвергается давлению сжатого воздуха. Рабочие, которые могут выдержать только короткие периоды в таких условиях, должны пройти через один или несколько шлюзов и принять меры предосторожности против болезней, связанных с давлением.

Щиты используются до сих пор, особенно при установке трубопровода или водопроводных и канализационных труб. И хоть этот метод достаточно трудоемкий, он обходится лишь в малую часть от того, в какую цену выливается использование его родственников — туннельных буровых машин (ТБМ).

ТБМ — это многоэтажный монстр разрушения, способный прогрызаться через твердую скалу. В передней части его режущей головы находится гигантское колесо с породоразрушающими дисками и ковшами для выгрузки отработанного камня на ленточный конвейер. В некоторых крупных проектах, вроде «Чуннеля», отдельные машины начинали двигаться с противоположных концов и сверлили к конечной точке, используя сложные методы навигации, чтобы не промахнуться в итоге.

Бурение через твердую скалу создает в основном самонесущие туннели, и ТБМ движется вперед быстро и безжалостно (при строительстве туннеля Chunnel машины двигались порой и на 76 метров в день). Минусы: ТБМ ломается чаще, чем подержанная «копейка», и плохо работает с битыми или перекрученными скалами — поэтому иногда продвигаться не удается так быстро, как хотелось бы инженерам.

К счастью, ТБМ и щиты — это не единственные игроки на поле.

Дайте ему утонуть!

ПТТ не пробиваются сквозь камень или почву; они собираются вместе из частей. Уилгус испытал эту технологию при строительстве железной дороги на реке Детройт, соединяющей Детройт и Виндзор. Технология прижилась, и в 20 веке было построено более 100 таких туннелей.

Чтобы сделать каждый сегмент туннеля, рабочие сливают вместе 30 000 тонн стали и бетона — достаточно для строительства 10-этажного дома — в массивную форму, а после дают настояться в течение месяца. Формы включают пол, стены и потолок туннеля и первоначально закрыты с концов, что делает их водонепроницаемыми при перевозке в море. Перевозят формы погружные понтоны, большие судна, напоминающие нечто среднее между козловым краном и понтонной лодкой.

Спускаясь по предварительно вырытому желобу, каждая часть туннеля заполняется достаточно, чтобы утонуть самостоятельно. Кран медленно опускает секцию в нужное положение, а водолазы направляют его, сверяясь по GPS. Как только каждый новый раздел соединяется со своим соседом, их соединяет плотная резина, которая надувается и сжимается. После экипаж снимает уплотняющую перегородку и откачивает оставшуюся воду. Как только весь туннель будет построен, его засыпят, возможно, битой скалой.

Строительство погружных труб может проводиться глубже, чем в других случаях, поскольку технике не нужно использовать сжатый воздух, чтобы удерживать воду за бортом. Команды могут работать дольше. Кроме того, погружные конструкции могут быть отлиты в любой форме, в отличие от туннеля ТБМ, который повторяет по форме путь продвижения машины. Тем не менее, поскольку погружные туннели составляют лишь часть морского дна или русла реки, для наземных входов и выходов требуются другие механизмы и техники строительства туннелей. В подводном туннелировании, как и в жизни, все средства хороши.

Источник

Процесс прокладки метро под водой: просто о сложном

Когда говорят о метрополитене под водой, обычно имеют в виду его положение под дном рек, каналов, озер и других водоемов. Подземные тоннели строят в тяжелых условиях, придумывая новые методы преодоления плывунов. Иногда приходится опускать на глубину более 80 метров.

Примером строительства под водой, а точнее под дном рек, стало метро Санкт-Петербурга. Не зря оно считается одним из самых глубоких в мире. В среднем станции в нем залегают на глубине 57 метров. Но и в других подземках приходится пересекать водные преграды.

Варианты строительства

Можно сказать, что технология прокладки метро под водой во многом схожа с прокладкой под сушей. Рыть тоннели приходится в недрах земли. Основное отличие связано с глубиной залегания и опасностью просачивания воды. Это требует значительно большего времени, труда и средств.

Все пять линий Петербургского метрополитена проходят под Невой. Общая их длина – 124,8 км. Самая глубокая станция – «Адмиралтейская» (84 м под землей). По ходу строительства новых веток на пути возникают естественные преграды, в том числе реки, озёра и целые подземные водоёмы. Такие места опасны не только возможностью внезапного прорыва стен тоннеля и затопления. Трудности возникают в процессе бурения, так как грунт зачастую чрезмерно насыщен влагой – из-за этого велика вероятность образования плывунов.

Прокладка метро возможна двумя способами: с использованием мелкого заложения тоннеля и глубокого (станция метрополитена может располагаться на глубине более 50 м.). В каждом отдельном случае способ определяется после проведения предварительных геодезических работ.

Прокладка тоннеля глубокого заложения

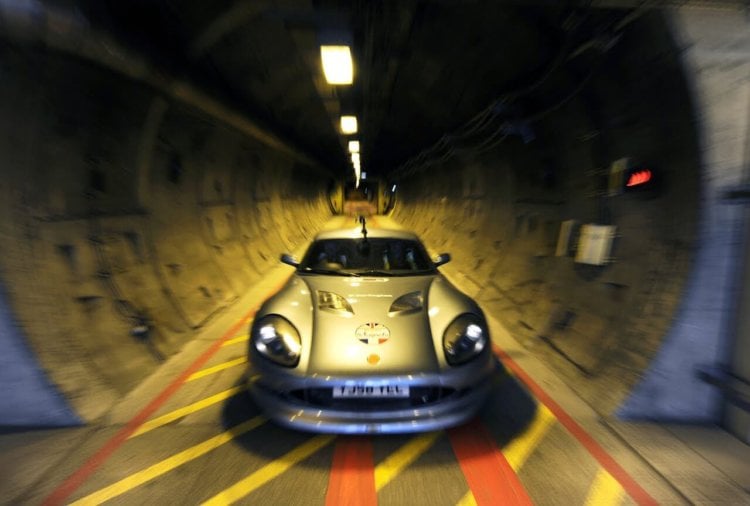

Фото: Комплекс для прокладки евротоннеля под Ла-Маншем

Туннели прокладывают механизированными комплексами (ТПМК), выполняющими одновременно не только бурение, но и ряд других функций:

- отгрузку разрушенной породы;

- возведение искусственного сооружения, укрепляющего стенки.

Для прохождения плывучих грунтов, насыщенных подземными водами, применяются ТПМК, оборудованные растворонагнетателем («Гидропригруз», «Slurry Shield»). В таких машинах в переднюю часть под высоким давлением подаётся бентонитовый раствор. Он создаёт прочную оболочку, позволяющую удерживать забой в неподвижном состоянии даже на тяжёлом неустойчивом грунте.

Проходческие щиты принято называть женскими именами. Такую традицию придумал производитель оборудования Ричард Ловат. Первое имя было – Барбара – в честь покровительницы подземных работ.

Примерная стоимость строительства глубокого метро превышает 5 млрд руб. за 1 пройденный км. Скорость проходки зависит от свойств грунта, количества задействованных ТПМК и ряда других факторов. За год можно пройти всего километр или чуть больше. Если породы особо твердые (гранит, базальт), то вместо щитов применяют взрывные и буровые работы.

Немного истории

В Советском Союзе первый щит был приобретен в Англии в 1934 г. Использовался он для глубокой прокладки участка между Театральной площадью и Лубянкой (тогда «Площадь Дзержинского»). Перед советскими инженерами была поставлена задача: изготовить такой же щит на отечественном предприятии. Ее выполнили буквально за пару месяцев.

В настоящее время в целях экономии глубокозаложенные тоннели прокладывают только при необходимости – в местах пересечения рек и водоёмов. Однако в истории советского «Метростроя» нередки случаи, когда для прокладки под водой использовалось и мелкое заложение.

Прокладка метро мелкого заложения

Фото: так прокладывают тоннель

Рассмотрим примеры мелкозаложенных тоннелей московского метро, которые строились там, где протекали ручьи или реки.

Перегон между станцией «Каширская» и «Варшавская» потребовал пересечения ручья Коломенского. Его отвели по новому руслу, проходящему в водопропускных трубах. Этот случай – первый в истории советских строителей, встретивших на своём пути естественную водную преграду.

При сооружении тоннеля под каналом имени Москвы впервые в истории мирового метростроительства работы проводились в непосредственной близости от дна водоёма. Для предотвращения размывов использовалась лёдогрунтовая плита, созданная по методу горизонтального замораживания. Этапы работ:

- Чистка дна канала и выемка грунта грейфером.

- Опускание шестнадцати горизонтальных замораживающих секций, способных к вертикальному выводу рассольной смеси.

- Обратная засыпка секций поднятым ранее грунтом.

Такая технология обеспечила безопасность строительства и не мешала судоходству. Ее планировали применить для перегона между «ВДНХ» и «Ботаническим садом». Однако метод усовершенствовали.

На дне Яузы, по маршруту пролегания тоннеля, с помощью замораживания грунта создали герметичный отсек. Нижняя часть герметизировалась естественным водоупором, верхняя – лёдогрунтовой плитой.

Новые колонки для замораживания погружались ударным способом, что позволило минимизировать промерзание окружающей воды. Работы выполнялись с временного моста на плавучей опоре, перемещаемой по всей длине прогона.

Откачивали воду и нагнетали сжатый воздух через пробуренные скважины. По завершении работ мост и замораживающие элементы демонтировали.

Проблема подземных вод

Фото: Кадр из фильма «Прорыв», об аварии на метрострое

Среди основных проблем метростроевцев – прохождение не поверхностных водоёмов, а подземных рек. Тех, в которых вода не «бежит» ручьём, а содержится в песках под давлением в несколько атмосфер. Сложные геологические условия и спешка (станцию хотели открыть к очередному партийному съезду) стали причиной аварий, произошедших в Санкт-Петербурге в 1974 и 1995 гг.

Первый размыв

Первая аварийная ситуация произошла на этапе строительства. Обнаруженный на 90-метровой глубине плывун был заморожен не полностью, в результате чего 8 апреля 1974 г. тоннель стал заполняться водой и песком. Почти километр был затоплен, доля лёдогрунтовой массы разморозилась. Над местом станции «Площадь Мужества» образовались провалы, по стенам домов пошли трещины.

При повторной попытке для замораживания плавучей массы впервые в мировой практике метростроения использовался жидкий азот. Доставлялся он со всего Советского Союза.

Этому событию посвящён художественный фильм-катастрофа «Прорыв», снятый в 1986 г. на «Ленфильме», кадр из которого представлен выше.

Второй размыв

Хотя конструкция тоннеля получилось очень прочной, в него постоянно просачивалась вода – за сутки более 60 м³. В феврале 1995 г. приток резко увеличился, к тому же сказались последствия строительства тоннелей друг над другом – от вибрации стенки дали незначительную усадку.

«В толстенном металле, которым покрыты тюбинговые кольца, кое-где появились трещины. Вода с песком словно наждаком резала металл. Когда поезда оказались «по колено» в воде, а сверху на скоростные экспрессы полил «душ», руководители метрополитена ударили в колокола…», – вспоминали очевидцы.

На протяжении года верхний тоннель ремонтировался – фиксировались листы металла, а промежуток между ним и тюбингом заливался бетонной смесью. Однако вода ворвалась через нижний.

В ночь с 3-на 4-е декабря 1995 г. плывун промыл стенки нижнего тоннеля и размыл железнодорожные пути. Шахта была затоплена и законсервирована в экстренном порядке.

Восстановить движение поездов удалось только 26 июня 2004 г. Итальянская проходческая машина «Виктория» пробурила новый тоннель. Он построен с применением резиновых соединений, что обеспечивает гибкость и снижает вероятность прорывов. За это его называют гусеницей.

Видео о сложностях подземного строительства «Ушедшие в историю. Размыв»:

Современный способ борьбы с плывунами

Схема метода струйного цементирования

Альтернатива использованию жидкого азота – струйное цементирование грунтов (jet-grouting). Метод был придуман около 30 лет назад, его применяют в большинстве случаев по причине невысокой стоимости и надежности. Суть в следующем:

- бурится скважина до нужной отметки;

- при обратном ходе из форсунки буровой колонны под давление разбрызгивается раствор.

Раствор перемешивается с окружающим грунтом, в результате образуется прочная колонна из грунтобетона. Созданные в шахматном порядке такие колонны выдерживают большие нагрузки. На них можно строить что угодно.

Источник