- Процесс прокладки метро под водой: просто о сложном

- Варианты строительства

- Прокладка тоннеля глубокого заложения

- Немного истории

- Прокладка метро мелкого заложения

- Проблема подземных вод

- Первый размыв

- Второй размыв

- Современный способ борьбы с плывунами

- Как строили метро Санкт-Петербурга и почему оно не протекает

- Почему метро Санкт-Петербурга самое глубокое в мире

- Как строили подземку

- Что происходит после заморозки

- Зачем нужны закрытые платформы

- Исчезнувший Сталин

- Куда пропала мозаика с «Нарвской»

- «Адмиралтейская» – станция-призрак

- Какие сложности возникли у строителей

- Почему метро не протекает

- Что удерживает влагу от попадания в метро

- Пароизоляция

Процесс прокладки метро под водой: просто о сложном

Когда говорят о метрополитене под водой, обычно имеют в виду его положение под дном рек, каналов, озер и других водоемов. Подземные тоннели строят в тяжелых условиях, придумывая новые методы преодоления плывунов. Иногда приходится опускать на глубину более 80 метров.

Примером строительства под водой, а точнее под дном рек, стало метро Санкт-Петербурга. Не зря оно считается одним из самых глубоких в мире. В среднем станции в нем залегают на глубине 57 метров. Но и в других подземках приходится пересекать водные преграды.

Варианты строительства

Можно сказать, что технология прокладки метро под водой во многом схожа с прокладкой под сушей. Рыть тоннели приходится в недрах земли. Основное отличие связано с глубиной залегания и опасностью просачивания воды. Это требует значительно большего времени, труда и средств.

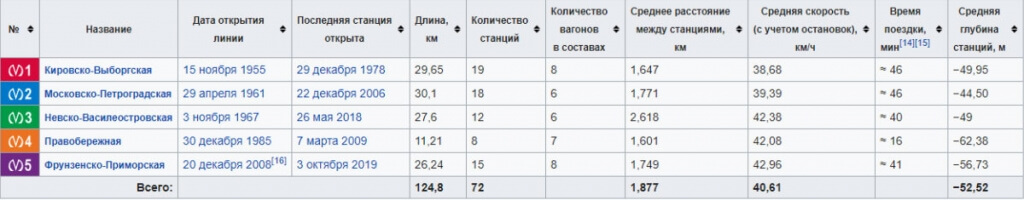

Все пять линий Петербургского метрополитена проходят под Невой. Общая их длина – 124,8 км. Самая глубокая станция – «Адмиралтейская» (84 м под землей). По ходу строительства новых веток на пути возникают естественные преграды, в том числе реки, озёра и целые подземные водоёмы. Такие места опасны не только возможностью внезапного прорыва стен тоннеля и затопления. Трудности возникают в процессе бурения, так как грунт зачастую чрезмерно насыщен влагой – из-за этого велика вероятность образования плывунов.

Прокладка метро возможна двумя способами: с использованием мелкого заложения тоннеля и глубокого (станция метрополитена может располагаться на глубине более 50 м.). В каждом отдельном случае способ определяется после проведения предварительных геодезических работ.

Прокладка тоннеля глубокого заложения

Фото: Комплекс для прокладки евротоннеля под Ла-Маншем

Туннели прокладывают механизированными комплексами (ТПМК), выполняющими одновременно не только бурение, но и ряд других функций:

- отгрузку разрушенной породы;

- возведение искусственного сооружения, укрепляющего стенки.

Для прохождения плывучих грунтов, насыщенных подземными водами, применяются ТПМК, оборудованные растворонагнетателем («Гидропригруз», «Slurry Shield»). В таких машинах в переднюю часть под высоким давлением подаётся бентонитовый раствор. Он создаёт прочную оболочку, позволяющую удерживать забой в неподвижном состоянии даже на тяжёлом неустойчивом грунте.

Проходческие щиты принято называть женскими именами. Такую традицию придумал производитель оборудования Ричард Ловат. Первое имя было – Барбара – в честь покровительницы подземных работ.

Примерная стоимость строительства глубокого метро превышает 5 млрд руб. за 1 пройденный км. Скорость проходки зависит от свойств грунта, количества задействованных ТПМК и ряда других факторов. За год можно пройти всего километр или чуть больше. Если породы особо твердые (гранит, базальт), то вместо щитов применяют взрывные и буровые работы.

Немного истории

В Советском Союзе первый щит был приобретен в Англии в 1934 г. Использовался он для глубокой прокладки участка между Театральной площадью и Лубянкой (тогда «Площадь Дзержинского»). Перед советскими инженерами была поставлена задача: изготовить такой же щит на отечественном предприятии. Ее выполнили буквально за пару месяцев.

В настоящее время в целях экономии глубокозаложенные тоннели прокладывают только при необходимости – в местах пересечения рек и водоёмов. Однако в истории советского «Метростроя» нередки случаи, когда для прокладки под водой использовалось и мелкое заложение.

Прокладка метро мелкого заложения

Фото: так прокладывают тоннель

Рассмотрим примеры мелкозаложенных тоннелей московского метро, которые строились там, где протекали ручьи или реки.

Перегон между станцией «Каширская» и «Варшавская» потребовал пересечения ручья Коломенского. Его отвели по новому руслу, проходящему в водопропускных трубах. Этот случай – первый в истории советских строителей, встретивших на своём пути естественную водную преграду.

При сооружении тоннеля под каналом имени Москвы впервые в истории мирового метростроительства работы проводились в непосредственной близости от дна водоёма. Для предотвращения размывов использовалась лёдогрунтовая плита, созданная по методу горизонтального замораживания. Этапы работ:

- Чистка дна канала и выемка грунта грейфером.

- Опускание шестнадцати горизонтальных замораживающих секций, способных к вертикальному выводу рассольной смеси.

- Обратная засыпка секций поднятым ранее грунтом.

Такая технология обеспечила безопасность строительства и не мешала судоходству. Ее планировали применить для перегона между «ВДНХ» и «Ботаническим садом». Однако метод усовершенствовали.

На дне Яузы, по маршруту пролегания тоннеля, с помощью замораживания грунта создали герметичный отсек. Нижняя часть герметизировалась естественным водоупором, верхняя – лёдогрунтовой плитой.

Новые колонки для замораживания погружались ударным способом, что позволило минимизировать промерзание окружающей воды. Работы выполнялись с временного моста на плавучей опоре, перемещаемой по всей длине прогона.

Откачивали воду и нагнетали сжатый воздух через пробуренные скважины. По завершении работ мост и замораживающие элементы демонтировали.

Проблема подземных вод

Фото: Кадр из фильма «Прорыв», об аварии на метрострое

Среди основных проблем метростроевцев – прохождение не поверхностных водоёмов, а подземных рек. Тех, в которых вода не «бежит» ручьём, а содержится в песках под давлением в несколько атмосфер. Сложные геологические условия и спешка (станцию хотели открыть к очередному партийному съезду) стали причиной аварий, произошедших в Санкт-Петербурге в 1974 и 1995 гг.

Первый размыв

Первая аварийная ситуация произошла на этапе строительства. Обнаруженный на 90-метровой глубине плывун был заморожен не полностью, в результате чего 8 апреля 1974 г. тоннель стал заполняться водой и песком. Почти километр был затоплен, доля лёдогрунтовой массы разморозилась. Над местом станции «Площадь Мужества» образовались провалы, по стенам домов пошли трещины.

При повторной попытке для замораживания плавучей массы впервые в мировой практике метростроения использовался жидкий азот. Доставлялся он со всего Советского Союза.

Этому событию посвящён художественный фильм-катастрофа «Прорыв», снятый в 1986 г. на «Ленфильме», кадр из которого представлен выше.

Второй размыв

Хотя конструкция тоннеля получилось очень прочной, в него постоянно просачивалась вода – за сутки более 60 м³. В феврале 1995 г. приток резко увеличился, к тому же сказались последствия строительства тоннелей друг над другом – от вибрации стенки дали незначительную усадку.

«В толстенном металле, которым покрыты тюбинговые кольца, кое-где появились трещины. Вода с песком словно наждаком резала металл. Когда поезда оказались «по колено» в воде, а сверху на скоростные экспрессы полил «душ», руководители метрополитена ударили в колокола…», – вспоминали очевидцы.

На протяжении года верхний тоннель ремонтировался – фиксировались листы металла, а промежуток между ним и тюбингом заливался бетонной смесью. Однако вода ворвалась через нижний.

В ночь с 3-на 4-е декабря 1995 г. плывун промыл стенки нижнего тоннеля и размыл железнодорожные пути. Шахта была затоплена и законсервирована в экстренном порядке.

Восстановить движение поездов удалось только 26 июня 2004 г. Итальянская проходческая машина «Виктория» пробурила новый тоннель. Он построен с применением резиновых соединений, что обеспечивает гибкость и снижает вероятность прорывов. За это его называют гусеницей.

Видео о сложностях подземного строительства «Ушедшие в историю. Размыв»:

Современный способ борьбы с плывунами

Схема метода струйного цементирования

Альтернатива использованию жидкого азота – струйное цементирование грунтов (jet-grouting). Метод был придуман около 30 лет назад, его применяют в большинстве случаев по причине невысокой стоимости и надежности. Суть в следующем:

- бурится скважина до нужной отметки;

- при обратном ходе из форсунки буровой колонны под давление разбрызгивается раствор.

Раствор перемешивается с окружающим грунтом, в результате образуется прочная колонна из грунтобетона. Созданные в шахматном порядке такие колонны выдерживают большие нагрузки. На них можно строить что угодно.

Источник

Как строили метро Санкт-Петербурга и почему оно не протекает

«Впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных», – так петербургские власти ответили купцу, который еще в XIX веке предложил построить пешеходный тоннель под Невой, чтобы связать Адмиралтейство и Васильевский остров. К чести госслужащих, несмотря на отказ, за свою идею мужчина получил 200 золотых рублей из казны.

Первые официальные проекты петербургского метро появились в начале прошлого века, и большинство из них были наземными. Например, схема инженера Петра Балинского предусматривала строительство 6 городских линий, включая две большие кольцевые общей протяженностью в 102 км. Из-за огромной цены в 190 млн рублей Николай II отклонил проект, а потом произошли революции 1905 и 1917 годов и про метро власти забыли.

Подземку начали строить только в 1941 году, но во время войны силы метростроя перебросили на возведение складов и железнодорожных веток в осажденном Ленинграде. Строительство метро возобновилось лишь в 1947 году. Через 8 лет сдали первую очередь подземки от «Площади Восстания» до «Автово», а сейчас в петербургском метрополитене уже 5 линий и 72 станции.

Рассказываем, как строили питерскую подземку и какие тайны она хранит.

Почему метро Санкт-Петербурга самое глубокое в мире

В среднем станции петербургской подземки находятся на уровне в 57 метров под землей, а самая глубокая из них – «Адмиралтейская», 86 метров. Связано это с тем, что город стоит на подвижных водонасыщенных грунтах и долгое время не было технологий, которые позволяли в них строить.

Поэтому станции закладывали на глубине, где лежит плотная осадочная горная порода – кембрийская глина. Она отлично сопротивляется влаге, так что ее используют для строительства фундаментов на земле с высоким уровнем грунтовых вод, а еще добавляют в состав кладочных и штукатурных растворов.

Как строили подземку

В первые годы работали вручную отбойными молотками и лопатами, как на рудниках. Только в 1949 году у ленинградских строителей появился первый метропроходческий щит: он вгрызается в породу ротором с резцами, а затем ее отводят на конвейер и вывозят из тоннеля. Правда, чтобы щит и рабочие попали под землю, сначала нужно построить шахту или «вертикальный ствол».

Для этого необходимо заморозить «плывуны» – пески, пропитанные грунтовыми водами. С ними не могут работать ни машины, ни люди. Делается это так: по периметру «ствола» бурят скважины вплоть до кембрийских глин, в них опускают пластиковые трубы и заливают воду с солями. Затем установки на поверхности начинают гонять эту холодную воду по кругу, как в морозилке, и за два месяца грунт замерзает.

Что происходит после заморозки

Экскаватором и отбойными молотками грунт вырубают на метр. После этого по периметру шахты собирают железобетонное кольцо, а зазор между ним и грунтом нагнетают уплотняющими и гидроизолирующими растворами. После все повторяется: разработка грунта, установка кольца и нагнетание. Только когда нужная глубина будет достигнута, в специальном помещении или «камере» уже собирают щит, который и начнет прокладку тоннеля.

Зачем нужны закрытые платформы

Из всех российских метрополитенов только в Петербургском есть закрытые станции. Например, «Гостиный двор» или «Петроградская». На них залы огорожены от путей стенами с дверями, которые открываются после прибытия поезда. Из-за этой конструкции их часто называют «горизонтальными лифтами».

Источник: metro.spb.ru

Причина, по которой появились закрытые станции, куда прозаичнее – их было дешевле возводить за счет более простой технологии. При строительстве не требовался сложный перемонтаж проходческого щита, а скрытым от глаз тоннелям не нужна была дорогостоящая отделка.

На практике же оказалось, что всю экономию «съедает» обслуживание: электромоторы дверей, что открываются и закрываются сотни раз в день, расходуют много электричества, а еще их надо чинить и платить зарплату ремонтникам. И так начиная с 1961 года, когда построили первую закрытую станцию – «Парк Победы». К тому же у «горизонтальных лифтов» очень низкая пропускная способность.

Исчезнувший Сталин

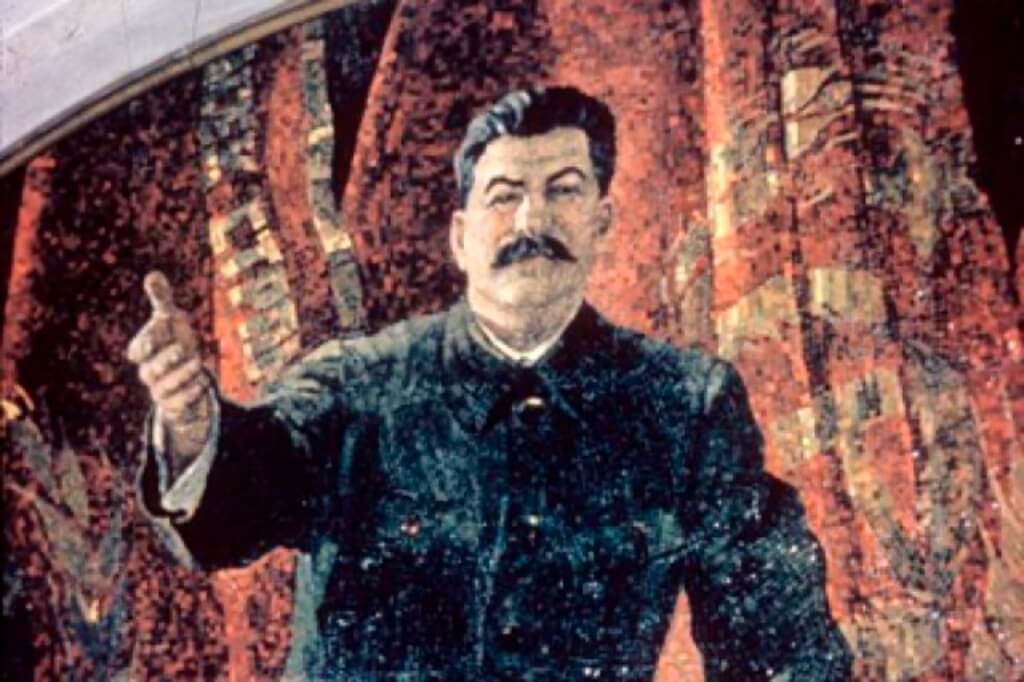

Никита Хрущев, главный борец с культом личности Сталина, пришел к власти в год смерти «отца народов» – 1953, а первую очередь ленинградского метро запустили в 1955 году.

Источник: spb.aif.ru

После смены вождей архитекторы станции «Автово» успели скорректировать проект под новую действительность. Так под потолком кассового зала вместо надписи «Великому Сталину слава» появилась другая – «Доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой».

Куда пропала мозаика с «Нарвской»

По легенде, другая станция первой очереди питерской подземки – «Нарвская» – должна была называться «Сталинской». Однако знатоки истории метро говорят, что ни на одном чертеже этого варианта нет. Фигурировали «Площадь Стачек» или «Нарвские ворота», без упоминания имени Сталина.

Изначально главным украшением станции была мозаика «Сталин на трибуне», но в рамках борьбы с культом личности в 1961 году от панно решили избавиться. По одной из версий, его закрыли мраморной фальш-стеной не снимая. По другой – разобрали и увезли. В любом случае, сегодня доподлинно неизвестно, сохранилась ли мозаика.

Источник: twitter.com/tutanxomon

Перронный зал «Нарвской» украшают 48 рельефных изображений людей разных профессий. Есть мнение, что на горельефе «Слава труду!» в центре тоже должен был стоять Сталин, но вместо него там появился человек с флагом. Возможно, именно поэтому на обычного работягу окружающая толпа смотрит с особым воодушевлением.

«Адмиралтейская» – станция-призрак

В 1974 году на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» произошел размыв – в нижнем тоннеле пробурили разведочную скважину и в него хлынула вода. Рабочим едва удалось задраить затвор, чтобы спастись. В итоге километр тоннелей затопило, а на поверхности образовались провалы и треснули здания. Авария повторилась в 1994 году, когда вода с песком промыла металл и бетон.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, станцию «Адмиралтейская» решили проложить как можно глубже. Она появилась на чертежах еще в 50-х, но из-за очень сложного грунта, близости Невы и обилия исторической застройки на поверхности возводить ее было очень сложно.

Какие сложности возникли у строителей

Заложили ее только в 1997 году, но вплоть до открытия в 2011 она была «станцией-призраком», которую поезда проезжали без остановки, а пассажиры из них видели лишь полутемный зал.

Возведение затянулось и потому, что стройматериалы на станцию подвозили поездом ночью или доставляли со стороны шахты, которая была на углу Загородного проспекта и Гороховой улицы. Строителям приходилось мотаться по два километра туда и обратно по служебной узкоколейке, чтобы привезти материалы или увезти разработанную глину.

Почему метро не протекает

Одно из главных требований к станциям при строительстве – безопасность пассажиров. Тоннели должны быть надежно изолированы от пара и грунтовых вод, которые постепенно подтачивают конструкции станций, что может привести к разрушению сводов метро.

Несмотря на наличие приточно-вытяжной системы вентиляции, влага воздействует на конструкции метро и с внутренней, и с внешней стороны, а постоянное движение поездов вызывает повышенные вибрационные нагрузки в тоннелях. Поэтому в обслуживании подземки очень большую роль играет устройство гидро- и пароизоляции.

Как правило, защита от влаги реализуется разными способами, например, нагнетанием бетонного раствора и торкретированием поверхности или монтажом оклеечной или обмазочной гидроизоляции. Так для защиты станции «Беговая», открытой в 2018 году, используются материалы компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Что удерживает влагу от попадания в метро

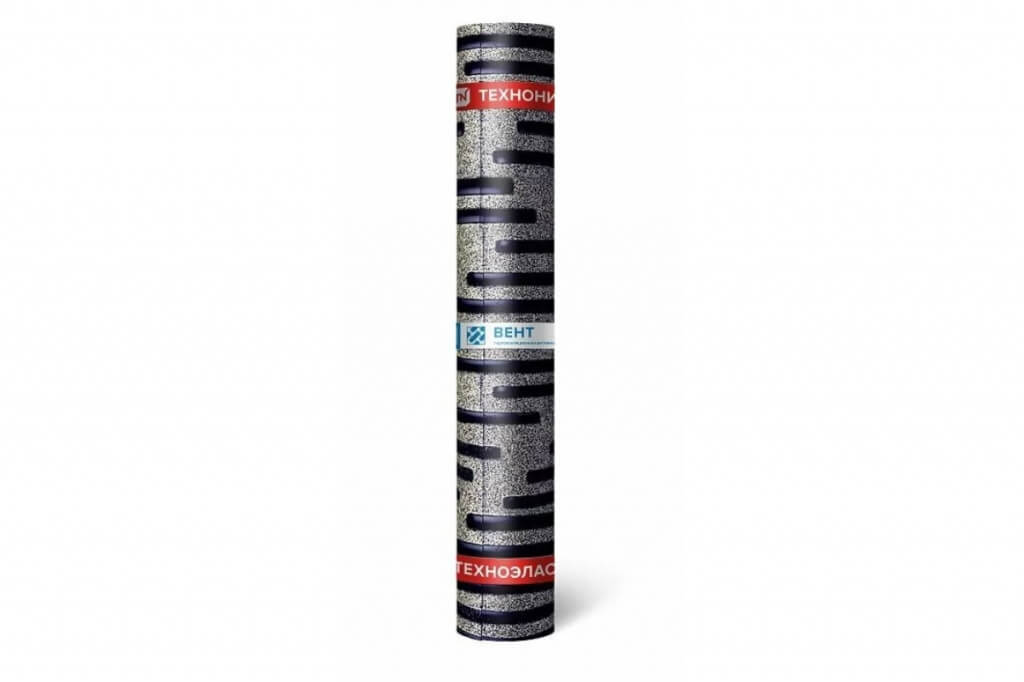

Гидроизоляционная мембрана «Техноэласт» надежно защищает конструкции от влаги и любых биологических воздействий окружающей среды. Ее производят на армированной основе, а сверху наносят высококачественное битумно-полимерное покрытие с минеральным наполнителем и противопожарными добавками. Срок ее службы – 60 лет. Также у материала есть еще несколько существенных плюсов:

- высокая водонепроницаемость – один рулон «Техноэласт» выдерживает давление в 20 метров водяного столба;

- надежность – более 60% производителей работ по гидроизоляции считают самой надежной мембрану из битумно-полимерных материалов;

- материал можно укладывать при отрицательных температурах до -25°С.

Одно из важнейших преимуществ мембраны «Техноэласт» – это возможность монтажа как методом сплошной приклейки к основанию, так и свободной укладки. Он позволяет создать надежную гидроизоляцию без сплошной приклейки к основанию и работать по влажным поверхностям.

Мембрана «Паробарьер» противостоит водням парам внутри станции. Она производится на основе стеклосетки – это более прочная и надежная альтернатива полиэтиленовым материалам. В качестве клеящего слоя в мембране используется смесь стирольных полимеров и битума повышенной клейкости, а нижняя поверхность закрыта легкосъемной пленкой. Среди преимуществ материала можно выделить следующие:

- прочность – разрывные характеристики мембраны «Паробарьер» позволяют выдерживать вес человека, который стоит на пароизоляции между гофрами профлиста. При этом материал не рвется и не растягивается как неармированный полиэтиленовая пароизоляция;

- универсальность – мембрана «Паробарьер» марки СФ 1000 может применяться в зданиях и сооружениях с любым температурно-влажностным режимом помещений.

Из-за абсолютной паропроницаемости, ее особенно рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью (бассейнах, аквапарках или банных комплексах), а также с поддержанием отрицательных температур (зданиях-холодильниках или охлаждаемых складах).

Пароизоляция

Благодаря гибкости и прочности, а также технологии монтажа методом наплавления, все рулонные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ надежны и долговечны, поэтому их можно использовать для гидроизоляции подземных частей сооружений. Например, для строительства «Беговой» компания поставила 141 000 кв. м мембран «Техноэласт» и «Паробарьер».

Источник