- Жидкость в плевральной полости – диагностика и лечение

- Галина Кучма, врач УЗИ. Редактор А. Герасимова

- Классификация и диагностика плевральной жидкости

- Диагностика экссудата и транссудата

- Назначаются следующие исследования

- Лечение при скоплении плевральной жидкости

- Хирургическое лечение при наличии жидкости в плевральной полости

- Подбор медикаментозной терапии

- Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

Жидкость в плевральной полости – диагностика и лечение

» data-image-caption=»» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/zhidkost-v-plevralnoj-polosti-diagnostika-i-lechenie-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/zhidkost-v-plevralnoj-polosti-diagnostika-i-lechenie.jpg» title=»Жидкость в плевральной полости — диагностика и лечение»>

Галина Кучма, врач УЗИ. Редактор А. Герасимова

- Запись опубликована: 20.12.2020

- Время чтения: 1 mins read

Скопление жидкости в плевральной полости ежедневно диагностируют в среднем у 1 млн человек в мире. Наиболее частые причины – сердечная недостаточность (СН), пневмония, онкологические процессы, тромбоэмболия легочной артерии, туберкулез.

Классификация и диагностика плевральной жидкости

Объем жидкости в плевральной полости регулируется балансом между гидростатическим и онкотическим давлением в кровеносных сосудах висцеральной и париетальной плевры и лимфатическим дренажом. Норма составляет около 1,0–15 мл. Когда этот баланс нарушается, объем жидкости в плевральной полости увеличивается. Когда объем жидкости достигает 100-300 мл, это можно увидеть на линейной рентгенограмме грудной клетки.

Основная диагностическая процедура для проверки происхождения жидкости – пункция плевральной полости . Она проводится всем пациентам, у которых есть жидкость в плевральной полости, за исключением случаев, когда количество жидкости очень мало, и выполнять пункцию небезопасно.

Пункция плевральной полости

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/punkcija-plevralnoj-polosti-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/punkcija-plevralnoj-polosti.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/punkcija-plevralnoj-polosti.jpg» alt=»Пункция плевральной полости» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/punkcija-plevralnoj-polosti.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/punkcija-plevralnoj-polosti-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Жидкость в плевральной полости — диагностика и лечение»> Пункция плевральной полости

После аспирационной пункции плевральной полости в первую очередь оценивают цвет, прозрачность и запах плевральной жидкости. Очень важен характер жидкости: кровотечение (геморрагический плеврит и гематоракс), гнойная или хилозирующая. Плохой запах характерен для эмпиемы плевры, вызванной анаэробными бактериями.

Традиционно жидкость в плевральной полости подразделяется на транссудат и экссудат, диагностические критерии для которых были опубликованы в 1972 году RW Laitas et al. Эти критерии до сих пор используются во многих клиниках по всему миру. Чувствительность критериев составляет 98%, а специфичность – 83%.

- Транссудат . Считается, что транссудат возникает при нарушении баланса онкотического и гидростатического давления. Но, следует иметь в виду возможное попадание в плевральную полость ятрогенной жидкости из-за нежелательной локализации центрального венозного катетера или назогастрального зонда.

- Экссудат . В большей степени вызван воспалительными состояниями, чем необходимыми интервенционными и лечебными процедурами. Воспалительные процессы увеличивают секрецию белка в плевральной полости, так что белок затем перемещается в жидкости. Накапливаясь, он стимулирует дальнейшее развитие процесса.

Экссудат и транссудат

Экссудат и транссудат

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/jekssudat-i-transsudat.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/jekssudat-i-transsudat.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/jekssudat-i-transsudat.jpg» alt=»Экссудат и транссудат» width=»900″ height=»505″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/jekssudat-i-transsudat.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/jekssudat-i-transsudat-768×431.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Жидкость в плевральной полости — диагностика и лечение»> Экссудат и транссудат

Диагностика экссудата и транссудата

Было замечено, что экссудат может быть неправильно диагностирован у пациентов, получающих диуретики, из-за повышенного уровня белка в плевральной жидкости. В таких случаях рекомендуется дополнительно исследовать уровни альбумина в плевральной жидкости и крови.

- Если градиент альбумина (концентрация альбумина в крови минус концентрация альбумина в плевральной жидкости) превышает 12 г / л, плевральная жидкость представляет собой транссудат;

- Если менее 12 г / л – экссудат.

Если обнаруживается, что жидкость является транссудатом, дальнейшее исследование нецелесообразно. В этом случае необходимо уточнить, какая из 4 наиболее частых причин – сердечная недостаточность, цирроз печени, нефротический синдром или тромбоэмболия легочной артерии – преобладает.

Если жидкость представляет собой экссудат, требуется дополнительное исследование – цитологическое, биохимическое, бактериологическое.

Как и в случае с другими заболеваниями, важно оценить вышеуказанные причины плеврального выпота, целенаправленно собрать анамнез:

- рецидивирующие или существующие заболевания (сердце, почки, печень и т. д.);

- условия труда или жизни (воздействие асбеста);

- вредные привычки (курение, алкоголь или употребление наркотиков);

- травмы грудной клетки или медицинские вмешательства;

- использованные или ранее использованные лекарства;

- возможные опухолевые процессы.

Другие более редкие заболевания можно исключить, собрав анамнез и вернувшись к ним, если ни одно из основных заболеваний не подтверждено.

Также важно время появления клинических признаков плеврита (после рецидивирующей пневмонии, травмы, медицинского вмешательства или по другим причинам).

Пациент может жаловаться на кашель, одышку и боли в плевре. Эти симптомы могут быть изолированными или их комбинацией, но они не являются специфическими и редко помогают определить причину скопления жидкости в плевральной полости.

Назначаются следующие исследования

- Спиральная компьютерная томография грудной клетки . КТ помогает дифференцировать заболевания паренхимы плевры и легких, помогает лучше оценить поражение интерстициальных лимфатических узлов, паренхиму легких, плевру, грудную стенку, костные структуры, изменения средостения, локализацию и распространение патологического процесса, отек плевры.

- Ультразвуковое исследование. Самый простой и доступный тест для определения жидкости в плевральной полости, ее количества, даже продолжительности нахождения жидкости в плевральной полости. По специфике он эквивалентен компьютерной томографии. В литературе указано, что количество жидкости можно определить по расстоянию от легкого до париетальной плевры. Конечно, во время измерения расстояние может измениться, но для эталонного количества жидкости этого достаточно.

- Передняя рентгенограмма грудной клетки . На снимках плеврит наблюдается при его объеме более 150-170 мл. Обычно это тень в углах костодиафрагмы.

- Магнитно-резонансная томография . Позволяет увидеть изменения в плевре, отличить твердые структуры от жидкости в плевральной полости, а также оценить изменения в диафрагмальной плевре и стенке грудной клетки. Однако сравнительных исследований контрастной компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии нет, поэтому трудно судить, какое исследование лучше.

- Бронхоскопия . Для дифференциальной диагностики плевральной жидкости (новообразования, туберкулез, инородное тело) важна в следующих случаях:

- инфильтрация легких видна на рентгенограмме грудной клетки или компьютерной томограмме;

- если есть кровотечение;

- когда в плевральной полости много жидкости (более 3/4 плевральной полости).

Передняя рентгенограмма грудной клетки

Передняя рентгенограмма грудной клетки

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/perednjaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki-748×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/perednjaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki-748×600.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/perednjaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki.jpg» alt=»Передняя рентгенограмма грудной клетки» width=»900″ height=»722″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/perednjaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/perednjaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki-748×600.jpg 748w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/perednjaja-rentgenogramma-grudnoj-kletki-768×616.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Жидкость в плевральной полости — диагностика и лечение»> Передняя рентгенограмма грудной клетки

Лечение при скоплении плевральной жидкости

Жидкость в плевральной полости является следствием других заболеваний, поэтому лечение также зависит от первопричины.

Если имеется большое количество жидкости, вызывающей дискомфорт и нарушение дыхания, ее следует удалить проколом или дренировать.

Уровень жидкости, вызванный приемом лекарств, невысок. Если есть подозрение на фармакологическое происхождение жидкости, обычно эффективно прекращение приема препарата (прокаинамид гидралазин, хинидин, нитрофурантоин, кордарон, прокарбазин, метотрексат и т. д.). Такое состояние не требует дальнейшего вмешательства.

В случае гнойной жидкости с pH меньше 7,2, если она инкапсулирована или обнаружены бактерии, необходимо срочное удаление толстым дренажем. У дренированных пациентов при адекватном антибактериальном лечении состояние обычно улучшается в течение недели.

Если по прошествии недели большое количество жидкости остается или увеличивается, что показывает УЗИ или другие методы, следует рассмотреть возможность дренирования плевральной полости и оценить другие причины появления жидкости. Пневмония может быть связана с опухолевым процессом или туберкулезом. В этом случае рекомендуется компьютерная томография.

Жидкость, выделяемая у онкологических больных, обычно является признаком прогрессирования процесса. Средняя выживаемость таких пациентов составляет около 1 года.

Жидкость обычно диагностируется впервые при развитии медленно прогрессирующей одышки. Поскольку этот процесс протекает медленно, пациенты объясняют эти недомогания основным заболеванием и обращаются за помощью, когда уровень жидкости очень высок.

После удаления жидкости пациент чувствует себя намного лучше. Правда, улучшение временное. Жидкость рецидивирует в течение 2-3 недель. Для удаления жидкости производятся повторные проколы плевральной полости. Было замечено, что жидкость лучше удаляется, если применяется плевральный дренаж. Иногда длительное дренирование приводит к самопроизвольному разрастанию плевральной полости. Это альтернатива плевродетической хирургии.

Туберкулезная жидкость обычно проходит спонтанно при адекватной противотуберкулезной терапии.

Хирургическое лечение при наличии жидкости в плевральной полости

Хирургическое вмешательство применяется для выяснения причин образования жидкости при отсутствии других вариантов или в чисто терапевтических целях.

Визуальная контролируемая торакоскопия . Проводится под местной или общей анестезией. Врач исследует плевральную полость, собирает биопсийный материал и удаляет обнаруженную жидкость. При необходимости проводится очищение плевральной полости. Процедура автоматически классифицируется как малоинвазивная.

Визуальная контролируемая торакоскопия

Визуальная контролируемая торакоскопия

» data-medium-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/vizualnaja-kontroliruemaja-torakoskopija-900×600.jpg» data-large-file=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/vizualnaja-kontroliruemaja-torakoskopija.jpg» loading=»lazy» src=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/vizualnaja-kontroliruemaja-torakoskopija.jpg» alt=»Визуальная контролируемая торакоскопия» width=»900″ height=»600″ srcset=»https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/vizualnaja-kontroliruemaja-torakoskopija.jpg 900w, https://unclinic.ru/wp-content/uploads/2020/12/vizualnaja-kontroliruemaja-torakoskopija-768×512.jpg 768w» sizes=»(max-width: 900px) 100vw, 900px» title=»Жидкость в плевральной полости — диагностика и лечение»> Визуальная контролируемая торакоскопия

Декортикация . Когда плевральная полость по каким-то причинам деформируется, проводят декортикацию – удаляют утолщенную плевру и расслабляют легкие. Если поврежденную плевру не удалить, нарост сдавливает легкие, развивается одышка, потому что легкие не могут хорошо расширяться при дыхании. Это масштабная операция, требующая торакотомии.

Подбор медикаментозной терапии

Для лечения серьезных заболеваний назначаются лекарства. Если жидкость поступает из сердца, наиболее эффективны диуретики, вазодилататоры и другие препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Диуретики не помогут, если жидкость вызвана пневмонией, опухолью или туберкулезом.

При эмпиеме плевры, помимо дренажа плевры, наиболее важны антибиотики. Могут применяться комбинации цефалоспоринов и антианаэробных препаратов. В случае неосложненных парапневмонических жидкостей достаточно одного антибактериального агента, направленного против предполагаемого или указанного возбудителя.

Источник

Результативность медицинской помощи при наличии жидкости в плевральной полости: оценка пациентом выполненного лечебно-диагностического пособия

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней

Жидкость в плевральной полости скапливается либо вследствие поражения выстилающей ее плевры, либо в связи с общими нарушениями водно-электролитного обмена в организме. Первое возникает при воспалениях плевры, вызванных возбудителями инфекционных болезней, при поражении ее неопластическими процессами, инфильтрации лимфоидной или миелоидной тканью. Второе нередко наблюдается при травме, цинге, при болезнях, осложняющихся сердечной недостаточностью, нефротическим синдромом и при некоторых других.

Дифференциальный диагноз скопившейся жидкости в плевральной полости может быть подразделен на два этапа. Вначале производится идентификация синдрома, т. е. определяется его отличие от других синдромов со сходными клиническими признаками, после чего выясняется причина нарушения.

Физические признаки скопления жидкости в плевральной полости общеизвестны. При выраженном ее скоплении перкуссия по задней поверхности грудной клетки выявляет по акустическим свойствам три зоны. Над верхушкой легкого определяется ясный легочный звук, а над его основанием — тупой. Между ними определяется зона тимпанического перкуторного звука. Тимпанит обусловлен частичным ателектазом легкого, потерявшего в значительной мере свое напряжение.

Голосовое дрожание над зоной тупого перкуторного звука ослаблено или не определяется. Над зоной абсолютной тупости дыхательные шумы также не определяются или ослаблены. Над зоной тимпанического перкуторного звука выслушивается, как правило, ослабленное бронхиальное дыхание. Везикулярное дыхание определяется над зоной ясного легочного звука.

Несмотря на значительное число опознавательных признаков, диагноз «синдром жидкости в плевральной полости» нередко вызывает сомнения, большая часть которых исчезает после рентгенологического исследования. Диагностическую пункцию плевральной полости лучше производить после рентгенологического исследования. Она позволяет подтвердить наличие жидкости в плевральной полости и определить ее характер. Особенно часто дополнительные исследования приходится проводить для отличия синдрома жидкости в плевральной полости от пневмонии, опухоли легких и некоторых других болезней и синдромов.

Скопление жидкости в плевральной полости развивается вследствие повышенной проницаемости сосудов или механического нарушения их целостности. Повышенная проницаемость сосудов приводит к образованию транссудата. Воспалительное поражение плевры протекает с образованием экссудата. В зависимости от содержания форменных элементов крови экссудаты делятся на серозные, геморрагические и гнойные.

Причины скопления жидкости в плевральной полости:

- инфекции — бактерии, вирусы, микоплазма, поддиафрагмальный абсцесс;

- опухоли — лимфогранулематоз, лимфосаркома, метастазы злокачественной опухоли в плевру, синдром Мейгса, мезотелиома;

- диффузные болезни соединительной ткани — системная красная волчанка, ревматоидный артрит;

- тромбоэмболия легочной артерии — пристеночный тромбоз крупной ветви, эмболия мелких ветвей (инфаркт легкого);

- травма — пневмоторакс, гемоторакс, хилоторакс;

- другие болезни — панкреатит, микседема, лимфатический отек;

- периодическая болезнь, перитонеальный диализ и гемодиализ, расслаивающая аневризма аорты, сердечная недостаточность, констриктивный перикардит.

Дифференциальный диагноз проводится с пневмонией, плевральными швартами, опухолью легкого или средостения, фибротораксом, эхинококковой кистой легкого, высоким стоянием диафрагмы.

Плевральная пункция относится к инвазивным методам диагностики и лечения. Процедура пункции достаточно болезненна и проводится под местной анестезией. К тому же данная манипуляция требует определенных практических навыков от медицинского персонала. Данный вид диагностики и лечения всегда вызывает эмоциональные переживания у пациента, его родственников и у медицинского персонала.

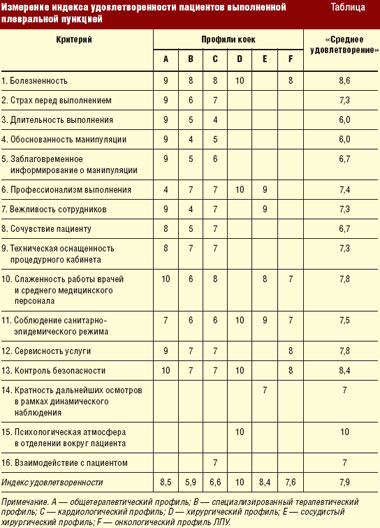

Нами выделены 16 показателей, связанных с оценкой больными деятельности медицинского персонала при проведении лечебно-дигностической плевральной пункции (табл.).

В процессе работы с больными нами разработан индекс удовлетворенности пациентов. Данный индекс отражает показатели, которые связаны с предлагаемыми медицинскими услугами и с взаимоотношениями между персоналом отделений и служб ЛПУ и пациентом.

Каждый пациент выбирает из предложенных показателей те, которые, по его мнению, являются наиболее важными. Эти показатели должны быть «взвешены», для того чтобы отразить относительные приоритеты и важность для определенных категорий пациентов. Затем, как показано в таблице, ежемесячно осуществляется процесс о6ратной связи в отношении удовлетворенности пациентов. Подразделения ЛПУ получают очки (от 1 до 10) по каждому из выбранных показателей; на основании полученных очков и подсчитывается степень удовлетворенности пациентов.

Пациенты хирургического, сосудистого хирургического и онкологического профилей оценивают преимущественно профессионализм выполнения манипуляции, слаженность работы врачей и среднего медицинского персонала, соблюдение санитарно-эпидемического режима и контроль безопасности инвазивного вмешательства.

Пациенты терапевтического, специализированного терапевтического и кардиологического профилей придают значение практически всем 16 предложенным для оценки критериям.

Самый высокий индекс удовлетворенности — 10,0 — имеют больные хирургических отделений.

Максимальное количество баллов выставляют пациенты по критериям «болезненность» и «контроль безопасности манипуляции» (среднее значение критериев соответственно 8,6 и 8,4), а так называемым лидером таблицы индекса удовлетворенности пациента стал критерий «психологическая атмосфера в отделении вокруг пациента» — 10,0.

Итак, следует отметить, что пациенты отделений различных профилей по-разному реагируют на те или иные аспекты выполнения пункции и по-разному их оценивают.

Больница же в целом постепенно «настраивается» на специфические показатели, которым придает значение пациент в процессе получения медицинской помощи.

Литература

- Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В. Современные аспекты эффективного управления медицинским учреждением // Экономика здравоохранения. 2002. № 9–10. С. 5–7.

- Бояджян В. А., Гаенко О. Н. Оценка сложности лечебно-диагностического процесса в стационаре в рамках диагностически-связанных групп // Информатизация здравоохранения России. 1998. Ч. 3–4. С. 18–20.

- Вардосанидзе С. Л. Управление качеством лечебно-диагностического процесса в многопрофильном стационаре. Ставрополь, 2002. С. 120–150.

- Виноградов А. В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. М.: Медицина, 1980. Т. 2. С. 494–495.

- Гаврилов В. А. Оценка эффективности труда медицинского персонала учреждений здравоохранения // Экономика здравоохранения: Материалы расширенного Пленума научного совета. Ижевск, 1990. С. 135–138.

- Гайдаров Г. М., Кицул И. С. Методические подходы к оценке сложности и напряженности труда врачебного персонала больничных учреждений // Здравоохранение. 2001. № 2. С. 60–67.

- Голубева А. П. Научное обоснование концепции развития клинико-экспертной деятельности в ЛПУ (профессионально-правовые, социально-психологические и экономические аспекты работы) // Проблемы управления здравоохранением. 2002. № 4. С. 39–42.

- Драбкина М. В., Грищенко Р. В. Совершенствование технологий врачебно-диагностического процесса как способ повышения качества медицинской помощи // Бюлл. НИИ им. Н. А. Семашко. 1996. Вып. 3. С. 100–102.

- Николаева О. Е., Алексеева О. В. Стратегический управленческий учет. М.: УРСС, 2003. С. 71–87.

А. Л. Верткин, доктор медицинских наук, профессор

И. В. Духанина, кандидат медицинских наук

МГМСУ, Москва

Источник