- Какова соленость воды Азовского моря и от чего она зависит?

- Каков показатель в процентах?

- Соленая или нет?

- Какие факторы влияют на содержание соли?

- Меняется ли уровень?

- Заключение

- Уникальная польза Азовского моря, о которой не знает почти никто.

- Пресноводный океан Азовского моря

- Финикийское чудо в Азовском море

- Вдоль русел древних рек

- Зарубежный опыт добычи пресной воды

- База знаний

- Территория

- Гидрология

- Климат

- Рельеф дна

- Течения

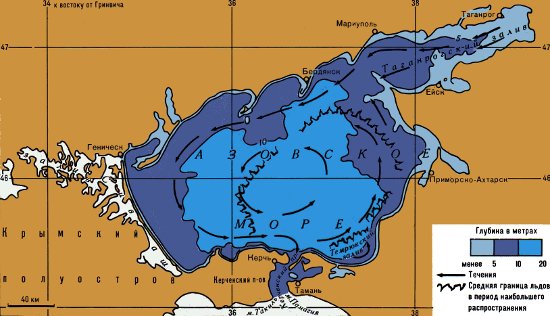

- Ледовитость

- Температура воды и солёность

- Хозяйственное значение и экологические проблемы

Какова соленость воды Азовского моря и от чего она зависит?

Соленость — показатель объема растворенных в воде солей. Измеряется она в промилле «‰». Соленость воды Азовского моря зависит от ряда причин.

Оно считается одним из самых пресных до сих пор, несмотря на осолонение его вод после перекрытия питающих его рек. В статье рассмотрены основные причины такого низкого показателя уровня растворенных солей.

Каков показатель в процентах?

Значения солености Азовских вод:

- Среднее значение в целом: 11‰ или 0,011%.

- Поверхностные воды: в среднем 7,5‰ или 0,0075 %.

- В устье Дона в среднем 3‰ или 0,003%, центральной части 10‰ или 0,01, у Керченского пролива 11‰.

Раньше соленость воды была значительно ниже — от 1‰ в устье Дона до 11‰ у Керченского пролива, то есть среднее значение было 6‰. Азовские воды питало большое количество рек, самыми полноводными из которых были Дон и Кубань. С Черным морем оно имело (и сейчас имеет) незначительное сообщение через Керченский пролив.

Объем солей в водоемах не бывает стабильным, а из-за небольшой глубины Азовского моря — всего 13,5 метров в самой глубокой точке, этот показатель меняется особенно заметно. Небольшая глубина и сравнительно небольшая площадь обеспечивают ему объем всего в 256 км³.

Распределение солености Азовского моря на фото:

Соленая или нет?

Да, воды соленые. Это море — одно из самых слабосоленых морей России и мира. Его значение на данный момент в 3 раза ниже показателя Мирового океана.

Соотношение объема впадающих вод к общему объему является самым высоким в мире.

Какие факторы влияют на содержание соли?

В каждый определенный момент времени степени содержания соли различны.

- количество осадков;

- таяние снега весной, приток талых вод;

- испарения воды.

Значения гидрохимических особенностей зависят от:

- глубины — пробы, взятые на поверхности и на глубине, покажут разные значения;

- близости других водоемов.

Слабая концентрация соли водоема объясняется еще и тем, что оно является самым континентальным в мире, то есть удаленным от океана.

Меняется ли уровень?

Да, содержание соли меняется с течением времени. Жизнедеятельность человека в 60-70 годы прошлого столетия привела к тому, что средний показатель вырос до 14,5‰. Но уже в 80-ом году из-за периода сильного увлажнения он стал снижаться. Сейчас отклонение от средней степени не превышает 2‰.

при этом потеснив ореолы обитания местных видов:

Содержание соли повышается осенью и понижается весной. Это объясняется обильным таянием снегов в северной части бассейна. Реки становятся более полноводными, питая его пресной водой. Засушливое лето приводит к испарению воды, следовательно, повышению концентрации солей.

Заключение

Азовское море относится к категории солоноватых. На содержание солей влияют природные, экологические и человеческие факторы. Объем доли солей постоянно меняется, но всегда остается в пределах от 1‰ до 14‰.

Источник

Уникальная польза Азовского моря, о которой не знает почти никто.

Вы помните, как пахнет море? Как шумит волна? Как ласкает босые ноги прибрежная морская пена? Как соленый ветер щекочет щеки и развевает волосы? Я эти ощущения не забываю никогда.

Мы семьей отдыхаем каждое лето на Азовском море, опыт отдыха — уже больше 10 лет. И я начала рассказывать недавно об этом здесь на своем канале. В предыдущих статьях я написала, за что мы так ценим Азовское море, что дает нам отдых здесь и почему мы не хотим ездить в другие места, внизу оставлю ссылки на эти статьи. Кому интересно — заходите почитать.

По комментариям под моими статьями я поняла, что Азовское море вызывает у людей неоднозначное мнение — кому-то нравится, кто-то категорически против и вообще не считает его за море. Есть даже резкий негатив и неприятие.

Я поняла, что многие люди просто не знают, насколько полезен отдых на Азовском море. Негативно относятся к нему те, кто не понимает, в чем его уникальная польза для здоровья и никогда не испытывал ее на себе. Попробую немного рассказать об этом.

- Самый главный фактор — профилактика и лечение болезней бронхо-легочной системы. Вода Азовского моря обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами благодаря содержанию хлора, натрия, кальция, серы и многих других элементов. Сухой воздух — а здесь он именно такой, нет повышенной влажности — позволяет отдыхать на Азовском море людям с аллергическими заболеваниями и даже астматикам. Особенно бесценна польза отдыха на Азовском море для часто болеющих детей. Если вы устали от бесконечного кашля, насморка, бронхитов и гайморитов — привезите ребенка на Азовское море. Всего после нескольких дней люди обнаруживают, что ушли хронические сопли и кашель, а самочувствие стало намного лучше.

- Второй фактор — это лечение заболеваний суставов и кожных болезней. Очень полезен отдых на Азовском море людям, страдающим диатезом, псориазом и экземой. Морская вода подсушивает кожу, снимает воспаление и регенерирует кожу, а лечебные грязи усиливают эффект. Ревматизмы и артрозы также лечатся с помощью грязевых аппликаций , а усиливает лечебный эффект плавание в морской воде с высоким содержание полезных взвесей многочисленных химических элементов. Мучаетесь от кожных болезней? Болят суставы у пожилых родителей? Отправьте их на отдых к Азовскому морю. И приезжайте сами.

- Третий фактор — лечение сердечно-сосудистых заболеваний и болезней нервной системы . Уставшие от быстрого темпа городов люди часто страдают бессонницей, депрессией. Морская вода насыщена бромом и йодом, которые способствуют снятию стресса. Наблюдение за морем и звуки прибоя в спокойной обстановке на малолюдных пляжах расслабляют, умиротворяют, избавляют от агрессивного состояния. Утренние прогулки по пустым пляжам вдоль кромки воды очень полезны для сердца.

Сложно переоценить пользу отдыха на Азовском море. Как бы парадоксально это ни звучало для отечественного туриста, но именно отдых на Азовском море считается самым полезным. Здесь происходит естественное укрепление иммунитета и восстановление сил.

Поэтому если ваша цель на отдыхе — не тусить до утра, не отрываться по-полной, не экскурсионный отдых, а именно — восстановить здоровье и подготовиться к будущему сезону гриппа и простуд, то отдых на Азовском море — идеальный вариант, особенно для семей с детьми.

О нашем опыте отдыха я написала здесь:

А вы как считаете — полезно ли Азовское море?

Источник

Пресноводный океан Азовского моря

Несмотря на свои небольшие размеры Азовское море является кладезем полезных ископаемых среди которых выделяются месторождения нефти, газа, железных руд. В свете проблемы нехватки пресной воды на юге России в связи со снижением водного стока рек Дона и Кубани встал вопрос о поиске дополнительных источников пресной воды с минимальными затратами. Учитывая ограниченные ресурсы артезианских источников в Краснодарском крае и Крыму, геологи обратили внимание на Азовское море, в недрах которого размещены огромные резервуары с пресной водой. Но, обо всём по порядку.

Финикийское чудо в Азовском море

Пожалуй, впервые с пресноводным источником в море столкнулись финикийские мореплаватели ещё в I-м тысячелетии до нашей эры возле берегов современного Ливана, Туниса, Италии в эпоху, когда они массово колонизировали берега Средиземного моря. Пришедшие на смену финикийцам греки, которые с VIII века до нашей эры стали массово заселять острова Эгейского моря, а также берега Средиземного и Чёрного морей использовали обнаруженные источники с пользой пополняя запасы пресной воды на своих кораблях.

Что касается Азовского моря, то впервые в его недрах обнаружили пресную воду в 1970 году, когда в ходе очередной геолого-разведочной экспедиции по поиску месторождений нефти и газа пробурили скважину, но вместо ожидаемой нефти пошла чистая пресная вода. Данное открытие произошло в 50 километрах севернее Керченского пролива на месте древнего русла палео-Дона.

Открытие советских геологов пресноводного источника оказалось более важным, чем открытие месторождения нефти. Учитывая уже тогда наметившуюся проблему острой нехватки пресной воды в Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области, возник вопрос о необходимости планомерного и полномасштабного изучения локаций подобных источников под дном Азовского моря .

Вдоль русел древних рек

На первый взгляд может показаться, что под Азовским морем сразу располагается сплошной водоносной горизонт, целый океан который достаточно просто пробурить. Отдалённо данная схема может просматриваться как тазик с солёной водой (Азовское море) который плавает в ванне с пресной водой , поэтому и возникает уверенность, что всё просто. На самом деле, предполагаемый пресноводный океан под Азовским морем является сетью локальных резервуаров («линз») с ограниченным количеством пресной воды , достаточной для обеспечения потребностей жителей Керченского и Таманского полуостровов или всего Крыма. В целом, основываясь на приблизительных данных советских времён, общий объем запасов живительной влаги оценивается в 100 кубических километров. Потребность Крыма в воде по итогам 2020 года равняется 1,5 кубических километров.

В сравнительно недавнем, по геологическим меркам, прошлом, дно Азовского моря представляло собой болотистую местность, где наблюдалось изобилие рек и речушек несущих свои воды в палео-Дон, дельта которого тогда выходила к Чёрному морю. Помимо палео-Дона по заболоченной низменности протянули свои русла другие полноводные реки, такие как палео-Салгир, палео-Молочная, палео-Кубань. В эпоху стремительного таяния ледников данные реки несли не только потоки воды, но и кубометры песка. В осадочных толщах древних реках аккумулировалась пресная вода, которая была окончательно законсервирована наступившими солеными водами Чёрного моря.

Современными учёными проделана колоссальная работа по выявлению русел древних рек на дне Азовского моря и определена локация наиболее мощных и перспективных для добычи пресной воды артезианских источников, которых на данный момент выделено четыре, крупнейший из которых располагается в северо-восточной части аккумулятивной равнины Панова, а ближайшая к Крыму находится возле Салгирской дельты (Арабатская стрелка) и мыса Казантип (Щёлкино). По всей видимости, учитывая близость к береговой линии, последние два указанных источника в будущем будут разрабатываться.

Зарубежный опыт добычи пресной воды

Добыча пресной воды из недр моря в настоящее время не является новшеством и активно производится в Греции, Израиле, США и Новой Зеландии. На данный момент прорабатываются новые эффективные методы поиска — электромагнитные и сейсмические , позволяющие определять в подземных полостях состав находящейся в них жидкости. Использование подобных технологий не только финансово выгодно, но и экономит время на поиски.

Согласно информации СМИ ссылающихся на слова вице-премьера Марата Хуснуллина, добыча пресной воды из глубинных источников расположенных под дном Азовского моря должна начаться уже в скором времени посредством использования старой технологии добычи с нефтяных платформ, при этом вода будет поставляться сразу в Северо-Крымский канал. Детали проекта не сообщаются, поэтому возникает ряд вопросов: о месте бурения, глубине скважины, о химическом составе и степени минерализации, качестве добываемой воды. Учитывая ограниченность источника воды, возникает сомнение в необходимости столь расточительной её доставки к потребителю посредством канала, что приведёт не только к испарению, но и потери через многочисленные трещины, ведь состояние Северо-Крымского канала оставляет желать лучшего.

Выводы: под дном Азовского моря действительно располагаются обширные источники пресной воды, границы и глубины которых недостаточно чётко определены. Предполагаемых запасов пресной воды достаточно для обеспечения потребностей жителей Крыма на определенный срок, так как ресурс ограничен и исчерпаем, но время истощения артезианских скважин Азовского моря неизвестно, так как не определён объём запасов воды. Технически добыча пресной воды из недр Азовского моря не только возможна, но и финансово менее затратная в сравнении с созданием опреснительных установок.

Источник

База знаний

Территория

Внутреннее Азовское море расположено на юге европейской России. Оно соединяется узким (до 4 км), мелким (4—5 м) Керченским проливом с Черным морем. Граница между морями проходит по линии м. Такиль — м. Панагия.

Азовское море — самое мелководное и одно из самых маленьких морей мира. Его площадь — 39 тыс. км 2 , объем воды — 290 км 3 , средняя глубина — 7 м, наибольшая глубина — 13 м.

Море имеет сравнительно простые очертания. Северный берег — ровный, обрывистый, с намывными песчаными косами. На западе коса Арабатская

Стрелка отделяет от моря 2 . Глубины — 0,5—1,5 м, наибольшая глубина — 3 м. Ежегодно в Сиваш поступает до 1,5 км 3 азовской воды. В результате сильного испарения вода Сиваша превращается в насыщенный солевой раствор (рапу), соленость которой достигает 170‰. Так же как и Кара-Богаз-Гол на Каспии, Сиваш обладает разнообразными химическими ресурсами. В нем содержатся миллионы тонн поваренной соли, сульфата магния, сульфата натрия, брома и др. С давних пор на Сиваше существуют соляные промыслы. Способом садки из сивашских рассолов извлекают также мирабилит»>залив Сиваш , соединяющийся с морем Геническим проливом. На юго-востоке тянется на 100 км дельта Кубани с обширными плавнями и многочисленными протоками. Кубань впадает в вершину открытого Темрюкского залива. На северо-востоке вдается в сушу на 140 км самый большой залив моря — Таганрогский, вершина которого представляет собой дельту Дона.

Гидрология

Почти весь речной сток в море (более 90%) дают Дон и Кубань. Подавляющая часть стока приходится на весенне-летний сезон.

Основной обмен вод Азовского моря происходит через Керченский пролив с Черным морем. По среднемноголетним данным, из Азовского моря поверхностным потоком ежегодно вытекает около 49 км 3 воды, а нижним течением в него поступает около 34 км 3 черноморской воды. Результирующий сток воды из Азовского моря в Черное примерно равен 15 км 3 /год.

Климат

Климат глубоко вдающегося в сушу Азовского моря отличается континентальностью. Для него характерны холодная зима, сухое и жаркое лето. В осенне-зимний сезон погода определяется влиянием отрога Сибирского антициклона с преобладанием восточных и северо-восточных ветров со скоростью 4—7 м/с. Усиление воздействия этого отрога вызывает сильные ветры (до 15 м/с) и сопровождается вторжениями холодного воздуха. Среднемесячная январская температура –1— 5°, во время северо-восточных штормов она понижается до –25—27°.

Весной и летом преобладает теплая, ясная погода со слабыми ветрами. В июле среднемесячная температура по всему морю равна 23—25°, а максимальная — более 30°. В этот сезон, особенно весной, над морем довольно часто проходят средиземноморские циклоны, сопровождаемые западными и юго-западными ветрами со скоростью 4—6 м/с, а иногда и шквалами.

Количество атмосферных осадков на восточном побережье моря равно 500 мм в год, на западном — около 300 мм.

Небольшие размеры и малые глубины моря способствуют быстрому развитию ветрового волнения. Через несколько часов после начала ветра волнение достигает установившегося состояния и так же быстро затухает при прекращении ветра. Волны короткие, крутые, в открытом море достигают высоты 1— 2 м, иногда до 3 м.

Межгодовые колебания уровня моря, определяемые долговременными изменениями составляющих водного баланса, составляют несколько сантиметров. Сезонные изменения уровня в основном зависят от режима речного стока. Годовой ход уровня характеризуется его повышением в весенне-летние месяцы и понижением осенью и зимой, размах колебаний в среднем 20 см.

Преобладающие над морем ветры вызывают значительные сгонно-нагонные колебания уровня. Наиболее значительные подъемы уровня отмечались в Таганроге — до 6 м. В других пунктах возможны нагоны 2—4 м (Геническ, Ейск, Мариуполь), в Керченском проливе — порядка 1 м.

При резких изменениях атмосферного давления и ветра в Азовском море могут возникать сейши — свободные стоячие колебания уровня. На акваториях портов возбуждаются сейши с периодами от нескольких минут до нескольких часов. В море отмечаются сейши с суточным периодом величиной 20—50 см.

Рельеф дна

Отмелые берега моря переходят в ровное плоское дно. Глубины плавно увеличиваются с удалением от берегов. Самые большие глубины находятся в центральной части моря, глубины в Таганрогском заливе — от 2 до 9 м. В Темрюкском заливе известны грязевые вулканы.

Рельеф дна и течения Азовского моря

Течения

Течения в море возбуждаются главным образом ветром. Наклон уровня, создающийся в результате действия ветра, служит причиной компенсационных течений. В предустьевых районах Дона и Кубани прослеживаются стоковые течения.

Под действием западных и юго-западных ветров в море образуется циркуляция вод против часовой стрелки. Циклоническая циркуляция возбуждается и при восточных и северо-восточных ветрах, которые сильнее в северной части моря. При таких же ветрах, но более сильных в южной части моря течения имеют антициклонический характер. При слабых ветрах и штилях отмечаются незначительные течения переменных направлений.

Поскольку над морем преобладают слабые и умеренные ветры, наибольшую повторяемость имеют течения со скоростями до 10 см/с. При сильных ветрах (15—20 м/с) скорости течений равны 60—70 см/с.

В Керченском проливе при ветрах северных направлений наблюдается течение из Азовского моря, а при ветрах с южной составляющей — поступление в море черноморской воды. Преобладающие скорости течений в проливе возрастают от 10—20 до 30—40 см/с в самой узкой его части. После сильных ветров в проливе развиваются компенсационные течения.

Ледовитость

На Азовском море ежегодно образуются льды, причем ледовитость (площадь, занятая льдом) сильно зависит от характера зимы (суровая, умеренная, мягкая). В умеренные зимы к началу декабря лед образуется в Таганрогском заливе. В течение декабря припай устанавливается вдоль северного берега моря, а несколько позже — у остальных берегов. Ширина полосы припая — от 1,5 км на юге до 6 — 7 км на севере. В центральной части моря лишь в конце января — начале февраля появляется плавучий лед, который затем смерзается в ледяные поля большой сплоченности (9—10 баллов). Наибольшего развития ледяной покров достигает в первой половине февраля, когда его толщина 30—40 см, в Таганрогском заливе — 60—80 см.

Ледовые условия в течение зимы отличаются неустойчивостью. При смене холодных и теплых воздушных масс и ветровых полей над морем неоднократно происходит взламывание и дрейф ледяных полей, образование торосов. В открытом море высота торосов не превышает 1 м, а у Арабатской Стрелки может доходить до 5 м. В мягкие зимы центральная часть моря, как правило, свободна от льда, он наблюдается лишь вдоль берегов, в заливах и лиманах.

Очищение моря от льда в умеренные зимы происходит в течение марта сначала в южных районах и устьях рек, затем на севере и позже всего в Таганрогском заливе. Средняя продолжительность ледового периода — 4,5 месяца. В аномально теплые и суровые зимы сроки образования и таяния льда могут смещаться на 1—2 месяца и даже больше.

Температура воды и солёность

Зимой почти на всей акватории температура воды на поверхности отрицательная или близка к нулю, лишь у Керченского пролива повышается до 1—3°. Летом по всему морю температура на поверхности однородная — 24—25°. Максимальные значения в июле — августе в открытом море до 28°, а у берегов могут превышать 30°.

Мелководность моря способствует быстрому распространению ветрового и конвективного перемешивания до дна, что приводит к выравниванию вертикального распределения температуры: ее перепад в большинстве случаев не превышает 1°. Однако летом при штиле образуется слой скачка температуры, ограничивающий обмен с придонными слоями.

Температура воды и соленость на поверхности Азовского моря летом

Пространственное распределение солености в условиях естественного притока речных вод было довольно однородным, горизонтальные градиенты наблюдались только в Таганрогском заливе, на выходе из которого преобладала соленость 6—8‰. На акватории открытого моря соленость находилась в пределах 10—11‰. По вертикали почти во всех районах градиенты наблюдались эпизодически, в основном в связи с поступлением черноморских вод. Сезонные изменения не превышали 1‰, только в Таганрогском заливе они увеличивались под влиянием внутригодового распределения стока.

Поскольку на большей части акватории моря не наблюдается существенных различий вод по температуре и солености, водные массы здесь не выделяются. Таганрогский залив заполняют пресные и солоноватые морские воды, границу между которыми ориентировочно определяет соленость 2‰.

В 60 — 70-х гг. в бассейне Азовского моря возросли изъятия пресных вод для хозяйственных целей, что обусловило сокращение речного стока в море и соответственно увеличение поступления черноморских вод. Это совпало с периодом пониженной увлажненности в водосборном бассейне моря, и под влиянием всех факторов с 1967 г. началось увеличение солености. В 1976 г. средняя соленость в море достигла максимальной величины — 13,7‰. В Таганрогском заливе она возросла до 7—10‰ на выходе из залива — до 12‰. Стала ощутимее пространственная неравномерность солености, в прикерченском районе, особенно в маловодные годы, ее значения повышались до 15—18‰, т.е. до величин, никогда не наблюдавшихся в море с начала столетия.

Соляные промыслы в заливе Сиваш

Усиление распространения черноморских вод в придонных слоях моря привело к росту вертикальных градиентов солености и плотности, ухудшило условия перемешивания и вентиляции придонных вод. Возросла вероятность образования дефицита кислорода (гипоксии) и создания заморных условий для организмов.

Однако в 80-е гг. сток Дона увеличился, что благоприятно отразилось на солености. К концу 80-х гг. соленость вновь понизилась, и в настоящее время осолонения Азовского моря не происходит.

Хозяйственное значение и экологические проблемы

При естественном водном режиме до начала 50-х гг. Азовское море отличалось исключительно высокой биологической продуктивностью. С речным стоком в море поступало большое количество питательных веществ, причем 70—80% вносилось с весенним паводком.

Это обеспечивало обильное развитие фитопланктона, зоопланктона и бентоса. Площадь пойменных и лиманных нерестилищ в низовьях Дона и Кубани достигала 40 — 50 тыс. км 2 . Эти факторы, а также хороший прогрев моря, низкая соленость, достаточное насыщение вод кислородом, длительный вегетационный период, быстрая оборачиваемость биогенных веществ определяли благоприятные условия для жизни ихтиофауны, насчитывающей 80 видов. Недаром древние греки называли Азовское море Меотидой, что значит «кормилица».

В 30-е гг. XX века общий улов рыбы в Азовском море доходил до 300 тыс. т, причем более половины составляли ценные виды рыб (осетровые, судак, лещ и др.).

Зарегулирование в 1952 г. Дона (создание Цимлянского водохранилища), сокращение объема стока на 13—15 км 3 /год, другие последствия хозяйственной деятельности в бассейне моря вызвали серьезные негативные изменения в экосистеме моря.

Снижение годового стока Дона на 30%, значительное сокращение объема половодья вызвали уменьшение площадей нерестилищ, нарушили условия воспроизводства пресноводных видов рыб.

Сильно изменилось количество и состав поступающих в море биогенных веществ, их распределение в течение года. Большая часть взвешенных веществ оседает в Цимлянском водохранилище; значительно уменьшилось их количество, вносимое в море весной и в начале лета; сократилось поступление минеральных форм фосфора и азота и резко возросло количество органических форм, труднее усваиваемых организмами. Доходящие до моря биогенные вещества в основном потребляются в Таганрогском заливе и в малом количестве выносятся в открытое море.

Повысилось загрязнение речных и морских вод различными вредными химическими веществами — пестицидами, фенолами, в некоторых районах моря — нефтепродуктами. Наибольшее загрязнение наблюдается в приустьевых районах Дона и Кубани и на акваториях, прилегающих к крупным портам. Указанные экологические изменения привели к резкому падению биологической продуктивности моря. В несколько раз уменьшилась кормовая база рыб, сократились общие уловы в основном ценных видов рыб.

Водохозяйственная ситуация в бассейне моря весьма напряженная. В настоящее время в море поступает в среднем около 28 км 3 речной воды в год. При таком объеме стока имеется возможность сохранения его солености в пределах до 13—14‰. Дальнейший рост водопотребления в бассейне водоема недопустим, так как это вызовет необратимый рост солености до уровня черноморской и приведет к ухудшению условий для обитания наиболее ценных морских организмов.

Источник