Испарение воды Мирового океана

поверхностью воды и атмосферой’/> Тепловой обмен между

поверхностью воды и атмосферой

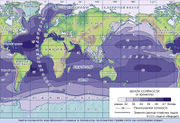

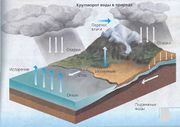

| Всей своей поверхностью Мировой океан соприкасается с атмосферой. И естественно, что на рубеже этих стихий между ними происходит интенсивный обмен. В обоих направлениях перемещаются газы, влага и тепло. Ежедневно в атмосфере в виде паров находится около 13 тысяч кубических километров воды. Этот постоянный фонд влаги все время пополняется за счет испарения воды с поверхности океана и расходуется, выпадая на поверхность планеты в виде осадков. Общая масса воды, которую океан отдает атмосфере, составляет около 355 тысяч кубических километров в год. Обратно же, из воздуха в море, возвращается только 320 тысяч кубических километров. Остальная вода (35 тысяч кубо-километров), прежде чем вернуться в океан, проходит сложный цикл на суше. Таким образом, только одна десятая часть того огромного количества влаги, которое испаряется с поверхности Мирового океана, орошает леса и поля, а девять десятых циркулируют в замкнутой системе море — атмосфера. Величина испарения прямо пропорциональна количеству поступающего солнечного тепла, поэтому в тропической зоне в атмосферу уходит больше воды, чем возвращается в океан. В умеренных и высоких широтах, начиная примерно с 40-го градуса, осадки превышают испарение. Как известно, газы лучше растворяются в холодной, чем в теплой воде. В своем труде «Введение в геохимию океана» академик А. Виноградов сравнивает Мировой океан с грандиозным воздушным насосом, который поглощает газы в холодных областях и отдает часть их в тропиках. В результате вертикальных конвекционных течений растворенные в воде газы пронизывают всю толщу океанской воды, вплоть до дна глубочайших впадин. По подсчетам ученого общий объем газов, растворенных в Мировом океане, примерно в три раза больше всего объема его вод. В нижних слоях атмосферы воздух состоит из 78 процентов азота и 21 процента кислорода (кроме того, в нем имеются инертные газы, водород и углекислота, в сумме составляющие 1 процент объема). Растворимость разных газов в воде неодинакова; там, кислород растворяется в ней значительно легче азота, поэтому объемное соотношение кислорода к азоту в океанических водах равно 1:2, а не 1:4, как в воздухе. Кислород, растворенный в водах Мирового океане, полностью обеспечивает потребность морских организмов, за его счет происходит также окисление органических и минеральных продуктов. Тем не менее в воде постоянно имеются излишки кислорода, который улетучивается в атмосферу. Особенно обильно он поступает в атмосферу в местах произрастания морских растений, в первую очередь одноклеточных планктонных водорослей. Ученые предполагают, что весь кислород воздушной оболочки нашей планеты образовался за счет фотосинтеза и его наличие в атмосфере поддерживается зелеными растениями. Как известно, в ХХ столетии в результате роста городов и промышленных предприятий площадь суши, занятая зелеными растениями, резко сократилась. Особенно катастрофически уменьшаются лесные массивы, дающие львиную долю кислорода, синтезируемого наземной растительностью. В этой связи роль океана в регенерации воздушной оболочки Земли еще более возрастает. Мировой океан не только обогащает атмосферу кислородом, но и способствует удалению из нее углекислого газа, который образуется в результате дыхания живых организмов и как одно из следствий разрушения горных пород и вулканической деятельности. Относительное количество этого вещества в воздухе ничтожно и равно (по объему) 0,03 процента. Однако роль его в становлении глобальных климатических условий и для нормального развития жизни совершенно несоразмерна со столь малой величиной. Дело в том, что углекислота атмосферы задерживает тепловое излучение Земли. При уменьшении ее в атмосфере климат становится холоднее, а при увеличении наступает потепление. Согласно одной из гипотез уменьшение углекислоты в атмосфере наполовину послужило в прошлом причиной наступления оледенения. Если же количество углекислого газа в воздушной оболочке Земли возрастет, то увеличится так называемый парниковый эффект, который вызовет перегрев. Угроза эта вполне реальна. В текущем столетии содержание углекислого газа в атмосфере вследствие сжигания большого количества органического топлива и за счет сокращения лесов уже увеличилось на 13 процентов. К счастью, на нашей планете существует океан, который постоянно извлекает из воздуха углекислый газ; в настоящее время его в морской воде содержится в 60 раз больше, чем в атмосфере. В море углекислый газ претерпевает сложные химические превращения, и в конечном итоге значительная его часть при посредстве некоторых организмов, строящих себе скелеты, связывается и входит в состав малорастворимой соли — углекислого кальция,— накапливающейся на дне в виде осадочных известковых пород. В умеренных и полярных зонах из-за низкой температуры вода насыщена углекислотой не до предела. Вследствие этого известковые отложения здесь постепенно разрушаются, и продукты распада углекислого кальция поступают в общий круговорот веществ. На мелководье же тропических морей вода пересыщена углекислым газом, что создает условия для долговременного сохранения накопившихся известковых напластований. Запас извести служит важнейшим буфером для стабилизации климата нашей планеты. Стоит только ему слегка похолодать, как область тропической зоны несколько сужается и часть запасов известковых отложений начинает разлагаться. Это приводит к увеличению углекислого газа в обменной системе океан — атмосфера и усиливает парниковый эффект. В результате наступающего потепления тропическая зона снова расширяется. В данном случае, как и в поддержании баланса кислорода, роль океана трудно переоценить. Именно благодаря ему возможно осуществление динамического равновесия важнейших для жизни газов в планетарном масштабе. Не менее грандиозна роль океана в стабилизации температуры, как повседневной, так и на протяжении всей геологической истории Земли. Океан непосредственно воздействует на температуру атмосферы. Воздух сам по себе мало нагревается солнечными лучами, а получает тепло либо от нагретой земли, либо от поверхности океана. Поскольку теплоемкость воды значительно выше теплоемкости воздуха, то нагревание атмосферы происходит гораздо быстрее, чем остывание воды. Так, если при выравнивании температуры на стыке двух стихий поступивший холодный воздух подогревается теплым морем на 6 градусов, верхний стометровый слой воды остынет лишь на одну десятую градуса. Видный советский ученый академик В. Шулейкин сравнил взаимоотношения океана и атмосферы с тепловой машиной. Главным условием работы такой машины служит разница температур. Чтобы привести в действие паровую машину, необходимо нагреть в котле воду до кипения. Полученный пар поступает в цилиндр, где он, расширяясь, передвигает поршень и производит работу. Но так паровая машина может работать только при условии, что температура наружной среды будет ниже температуры котла; в противном случае пар из него вообще не выйдет. В приведенном примере наружная среда служит тем холодильником, который не менее необходим для работы паровой машины, чем котел, где кипятят воду. Природные тепловые машины, работающие в океане и атмосфере, также имеют свои нагреватели и холодильники. Академик В. Шулейкин различает два рода таких «машин». Для первого из них нагревателем служит тропическая зона океана, а холодильником — две полярные области. Здесь важно отметить, что нагреватель и холодильники этой тепловой машины находятся каждый на своем месте. В результате производимой ими работы направление переноса тепла не меняется. Для второго рода тепловой машины Земли зимой нагревателем служит поверхность океана, а холодильником — материки. В теплую пору года роль холодильника выполняет океан, а к материкам переходит функция нагревателя. Деятельность машины второго рода порождает переменчивую по направлению муссонную циркуляцию воздуха. Источник Испарение морской водыИспарение – процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное. Испарение морской воды – это фазовый обмен молекул воды с морской поверхности в атмосферу. Существует два вида испарения морской воды: физическое испарение осуществляется на границах поверхностей атмосферы и воды, а механическое – под воздействием ветра и волн. При волнении моря более 6 баллов, механическое испарение может составлять 20% от доли физического. Скорость испарения – это количественная величина измерения, показывающая разность между полным насыщением и действительной влажностью в приводном слое воздуха, с учетом скорости ветра, которая влияет на интенсивность турбулентного обмена. Морские соли сокращают испарение воды на 2-5%, по сравнению с пресной водой. Испарение вод в Мировом океане происходит неравномерно и зависит от их температуры. При низких температурах испарение незначительно, а наибольшее испарение происходит в тропических и субтропических широтах, особенно, в районе теплых течений (Гольфстрим, Куросио). Зимой испарение вод происходит интенсивнее, так как велика разница температур воды и воздуха, к тому же, сила ветра больше, чем в летнее время. Испарение понижает температуру воды, увеличивает её солёность, способствует конвекции в море. Испарение воды в Мировом океане является основным компонентом общего круговорота воды на Земле и играет важную роль в круговороте энергии. В год с поверхности Мирового океана испаряется примерно 450 тыс км3 воды, при этом затрачивается более половины солнечного тепла. При конденсации этой воды атмосфера получает очень большое количество теплоты, поэтому основную часть энергии атмосфера получает в виде пара, поступившего с поверхности Мирового океана. Источник ПОЧЕМУ ВОДА В РЕКАХ ПРЕСНАЯ, А В МОРЕ СОЛЕНАЯ?Отвечает Александр Калганов. Океанолог, инженер отряда Полярной морской геологоразведочной экспедиции. Сначала расскажу о том, какая вода считается соленой, а какая пресной. Содержание солей в воде измеряется в промилле (‰). К примеру, в самом соленом месте на планете, Мертвом море, соленость изменяется от 300 до 350‰, что означает — в одном литре воды растворено 300–350 г соли. Пресной считается жидкость, соленость которой не превышает 1‰. Эталон солености, которую используют для калибровки приборов, берется в Бискайском заливе, где она составляет 35‰. Для примера: Атлантический океан — 35,4‰, Тихий океан — 34,5‰, Красное море — 41‰, Средиземное море — 39‰, Черное — 18‰, Азовское — 11‰ Почему море соленое? Есть основная версия. Считается, что в период образования земной коры отмечалась повышенная активность вулканов. Газы, содержащие пары хлора, брома и фтора, при реагировании с водой образовывали кислоты. Кислоты вступали в химическую реакцию с твердыми породами океанского дна, в результате появились соли. Примерно 500 млн лет назад состав воды стабилизировался — она стала относительно соленой. И конечно, незначительное количество солей приносятся в моря реками. Основной причиной, почему вода в реках пресная, являются атмосферные осадки, которые не содержат соли. Этому способствует круговорот воды в природе, длящийся не один миллион лет. Дождь на своем пути смешивается с пылью, смывает различный налет с поверхностей, контактирует с многообразными минералами, когда просачивается вглубь земли. В результате вода обогащается всякими примесями, в том числе солями. Потоки и ручейки воды попадают в реку, а она несет свои воды в моря (в прибрежных районах речная вода несколько опресняет морскую). Под воздействием солнца вода с поверхности мирового океана испаряется, а соль остается. Атмосферная вода в виде осадков, не содержащая солей, вновь выливается на материки. На материках осадки столетиями формируют горные ледники, где зарождаются некоторые реки. Осадки подпитывают грунтовые и наземные воды земли. Местами, откуда берет начало другая часть рек на планете, являются родники, озера, болота. Если в ручье и есть различные растворенные соли или что-то проникло или попало в реку, то, во-первых, это в небольших количествах, а во-вторых, течением все постепенно сносится в сторону моря и по пути концентрация уменьшается. А в море-океане вода испаряется с поверхности, соль остается, круговорот повторяется. Источник Какая вода испаряется с поверхности океана3) испарение воды с поверхности морей и океанов, в результате чего с частицами морской соли, содержащей сульфаты, в воздух поступает примерно 50—200 млн. тонн. Однако с точки зрения образования кислотных дождей этот источник не имеет существенного значения, так как из-за больших размеров частицы соли не попадают в верхние слои атмосферы, а из сульфатов морского происхождения серная кислота не образуется. Вместе с тем этот источник важен как регулятор образования облаков и осадков; 4) почвенная эмиссия оксидов азота. Эти соединения образуются из нитритов в результате деятельности денитрифицирующих микроорганизмов (8 млн. тонн ежегодно в пересчете на азот); 5) грозовые разряды, сопровождающиеся высокой температурой и переходом молекулярных кислорода и азота в плазменное состояние также приводит к образованию оксидов азота 6) лесные пожары, в результате которых в воздух поступает 12 млн. тонн год оксидов азота; 7) прочие источники естественных выбросов соединений азота (окисление аммиака в атмосфере, разложение закиси азота) с трудом поддаются оценке. Среди антропогенных источников образования атмосферных соединений серы основное место занимает сжигание угля, которое дает 70% выбросов двуокиси серы, а также сгорание нефтепродуктов и переработка нефти, металлургическая промышленность, предприятия по производству серной кислоты. Таким образом, в результате деятельности человека в атмосферу поступает 60—70 млн. тонн двуокиси серы, т.е. в два раза больше, чем это происходит естественным путем. Почти 40% из 56 млн. тонн ежегодных выбросов оксидов азота образуются из антропогенных источников. Главные из них: сжигание ископаемого топлива (угля, нефти, газа) — 12 млн. тонн в год, и транспорт — от двигателей внутреннего сгорания поступает в атмосферу 8 млн. тонн. С различными видами промышленности выбрасывается в воздух около 1 млн. тонн оксидов азота. В целом количество естественных и искусственных выбросов соединений, принимающих участие в образовании кислотных осадков, приблизительно одинаково, однако антропогенные выбросы двуокиси серы и оксидов азота сосредоточены на ограниченных территориях с развитой промышленностью и, таким образом именно в этих местах создаются высокие концентрации кислотных микроэлементов в атмосфере. Вымывание кислотных веществ из атмосферы происходит во время образования облаков и осадков. Если бы в воздухе не было микроэлементов, то рН атмосферных осадков составляло бы 5,6 благодаря наличию углекислого газа. Загрязнение окружающей среды, как последствие антропогенного вмешательства в природные процессы резко увеличивает кислотность НЕСМЕЛОВ Арсений (наст . имя Арсений Иванович Митропольский) (1889-1945), русский поэт. С 1924 в эмиграции в Харбине. Стихи (сборники «Уступы», 1924; «Без России», 1931; «Белая флотилия», 1942), поэмы «Через океан» (1934), «Протопопица» (1939), проза (сборник «Рассказы о войне», 1936). В 1945 арестован, репатриирован в СССР; умер в пересыльной тюрьме. ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ , финансовая организация Европейского сообщества. Основана в 1959 для безвозвратного финансирования присоединившихся («ассоциированных») стран. ТЛИНКИТЫ (самоназвание — тлингит) , индейский народ США (юго-восток шт. Аляска) и Канаде (территория Юкон). Ок. 1 тыс. человек (1992). Язык семьи на-дене. Верующие — христиане (в основном православные). Источник |