Какие горные породы растворяет вода

КАРСТУЮЩИЕСЯ ПОРОДЫ, растворимые в воде горные породы. По степени растворимости горные породы подразделяются на: труднорастворимые (0,01-1 г/л); среднерастворимые (1-10 г/л) и легкорастворимые (свыше 10 г/л). К труднорастворимым относятся карбонатные (известняки, доломиты, мел, известковый туф, мраморы), к среднерастворимым – сульфатные (гипс, ангидрит), к легкорастворимым – соляные (галит, сильвинит, карналлит) породы. Все перечисленные группы горных пород создают карстовые формы. К карбонатным относятся осадочные породы химического, органического и смешанного происхождения, основными породообразующими минералами которых являются кальцит СаСО3 и доломит СаMg(СО3)2. В них могут присутствовать арагонит, магнезит, сидерит, анкерит, органические остатки, песчаный, алевритовый и глинистый материал. Карбонатные породы могут слагать толщи мощностью до нескольких десятков километров. К сульфатным относятся осадочные породы химического происхождения, основными породообразующими минералами которых являются гипс СаSО4•2Н2О и ангидрит СаSО4; при определенных условиях минералы могут переходить друг в друга. В виде примесей в сульфатных породах встречаются кальцит, доломит, гидроксиды железа, окислы марганца, органические соединения, песчаный, алевритовый и глинистый материал. Мощность сульфатных пород может достигать сотен метров. Соляные (галоидные) породы имеют химическое происхождение. Основными породообразующими минералами их являются галит NaCl, сильвин КCl, карналлит КMgCl3•6Н2О, мирабилит Na2SO4•10Н2О. Соляные породы образуют пласты и пластообразные залежи мощностью в десятки – сотни метров или соляные купола (диапиры) высотой до 5-6 тыс. м и диаметром в сотни ? тысячи метров. Часто чередуются с сульфатными, карбонатными и терригенными отложениями. Распространение карстующихся пород на территории Перм. края показано на рисунке. По оценкам разных авторов они занимают от 19 % (территории открытого и покрытого карста) до более 90 % (территории, в геологическом строении которых присутствуют карстующиеся породы). Состав карстующихся пород определяет литологический тип: карбонатный, сульфатный и соляной. На территории края 70 % катастрофических ситуаций связано с сульфатным, 25-30 % ? с карбонатным карстом. Соляной карст характеризуется единичными, но наиболее опасными по масштабам разрушениями.

Лит.: Соколов Д. С. Основные условия развития карста. М., 1962. 320 с.; Дублянский В. Н. Карстоведение: учеб. пособие для вузов: в 2 ч. Ч. 1: Общее карстоведение. / В. Н. Дублянский, Г. Н. Дублянская. Пермь: ПГУ. 2004. 306 с.: ил.

Источник

ХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВОДЫ НА ИЗВЕСТНЯКИ, ДОЛОМИТЫ И СИЛИКАТ

Разрушительная деятельность воды проявляется двояким способом: с одной стороны, она действует химически, растворяя те или иные составные части горных пород; с другой стороны, она производит чисто механическое действие, которое усиливается совокупной работой других деятелей разрушения.

Гораздо слабее действует вода на известняки, если только она не содержит в растворе углекислоту. Но даже в последнем случае вода может растворить углекислой извести гораздо меньше, чем гипса или каменной соли. Однако ввиду огромного распространения известняков в природе, растворение их водой имеет важное значение в круговороте веществ, и в значительном большинстве рек углекислая известь является главнейшей минеральной частью. Правильное представление об этом процессе дает приблизительное определение общего количества этого вещества, растворенного в реках. Так, напр., реки, текущие по склонам Тевтобургского леса и Хаара, ежегодно извлекают такое огромное количество углекислой извести, что из нее можно было бы сложить куб, длина ребер которого больше 33 метров. В известковых горах процесс растворения происходит и под землей: огромные пустоты, являющиеся вследствие этого, показывают, как велико химическое действие воды.

Нередко в известняках мы находим примесь углекислого магния; в таком случае эти породы получают название доломитов; углекислый магний также растворим в воде, содержащей углекислоту, но в меньшей степени, чем чистый известняк.

Вода, содержащая углекислоту, действует растворяющим и разрушающим образом не только на известняки, но на огромное большинство остальных горных пород и минералов. Так как кремнекислые соединения, так называемые силикаты, имеют чрезвычайно широкое распространение в природе и принимают участие в составе большинства горных пород, то изучение их изменений представляет особенное значение и интерес. Силикаты, содержащие в своем составе известь, закись железа, окись калия и натрия, при действии углекислоты и воду дают так называемые карбонаты или углекислые соединения названных соединений. Если окиси соединялись непосредственно с кремнекислотой, то конечным результатом процесса является полное превращение их в карбонаты и выделение кремнекислота. Последняя немного растворима в воде, особенно если она содержит в растворе щелочи; но в сравнении с процессом образования углекислых соединений это растворение совершается слишком медленно и слабо, а потому наибольшая часть освободившейся кремнекислота остается на месте.

В громадном большинстве случаев наряду с известью, закисью железа и окисями калия и натрия силикаты содержат в своем составе вещества, которые с большим трудом поддаются действию воды, содержащей углекислоту, и растворяются в ней в ничтожном количестве; таковы чрезвычайно распространенные в природе вещества,— глинозем и окись магния. Действуя на такие силикаты вода извлекает растворимые части йх и конечным результатом процесса является образование водных минералов, содержащих кремнекислоту и глинозем,—каковы разные глины и каолин,—или же магнезиальных силикатов, каковы серпентин (змеевик) и тальк. Остановимся для примера на одном из самых распространенных минералов,—именно на ортоклазе, .или калиевом полевом шпате; первоначальный состав его следующий: кремнекислота—64,6 процентов, глинозема—18,5 процентов и окиси калия 16,9 процентов.

Таким именно образом разрушается огромное множество полевошпатовых горных пород; окончательным продуктом является каолин, который уносится водой и, отлагаясь вновь, образует залежи, которые доставляют материал для приготовления фарфора. Если процесс разрушения совершается не с такой правильностью, как было описано выше, то конечный продукт может заключать в себе некоторые построения подмеси; в таком случае он носит название глины [‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡].

Если для разрушения силикатов необходимо совместное действие углекислоты и воды, то другие минералы уже при простом присоединении воды испытывают чрезвычайно важные изменения. Так, напр., ангидрит, безводная сернокислая известь при соединении количества воды, равного четверти веса, превращается в гипс, т. е. в водную серноизвестковую соль. Происходящее при этом увеличение

объема выражается образованием складок и трещйн. В некоторых случаях изменение происходит чрезвычайно быстро: так, напр., глыбы ангидрита, извлеченные из соляных копей Бекса в кантоне Валлисе и нагроможденные на поверхности земли, через восемь дней превратились в гипс. Так как ангидрит, вследствие присоединения воды, увеличивает свой объем, то некоторые штольни этих копей с течением времени суживаются и делаются совсем непроходимыми: приходится прокладывать их заново. Но и без участия человека описанный процесс совершается в природе в самых широких размерах, как это и доказывается исследованием тех залежей ангидрита, которые принадлежат пермской, триасовой и третичной системам.

Чрезвычайно широко распространены в природе процессы разрушения углекислой соли закиси железа, так называемого железного шпата.

Мы зашли бы слишком далеко, если бы стали рассматривать действие воды на все минералы и горные породы. От разрушения наиболее распространенных силикатов получаются в результате глинистые продукты. Кварц, являющийся чрезвычайно важной составной частью многих горных пород, остается почти неизменным; после разрушения других минералов, входящих в состав породы, он образует песок. Таким образом, главнейшими продуктами разрушительной деятельности воды являются глина и песок, играющие большую роль в образовании слоистых горных пород.

Часть растворенных водой веществ уносится в океан и повышает количество содержащихся в его воде солей; другая более значительная часть выделяется в твердом виде во время движения воды по трещинам и по поверхности горных пород. Чрезвычайно важно следующее явление: вследствие молекулярного притяжения, вещества, выделяющиеся из воды, предпочтительно осаждаются там, где уже присутствуют твердые тела того же состава.

Внешние формы вновь отлагающихся минералов чрезвычайно разнообразны и определяются целым рядом условий: гипс, серный колчедан, а иногда известковый шпат и кварц образуют свободные, хорошо образованные кристаллы, находимые в глине, мергеле и песчаниках; но гораздо чаще встречаются более или менее шаровидные образования, так называемые конкреции, или стяжения; они состоят из углекислой извести, гипса, роговика, яшмы, серного колчедана, бурого железняка («бобовая» руда),—словом, из самых разнообразных минералов. Если массы, образовавшие ядро такой конкреции, подвергаются сокращению или высыхают, то внутри ее образуются пустоты; в последних нередко находится шарообразная конкреция меньших размеров, вследствие чего эти образования издают при сотрясении характерные звуки. Эти любопытные явления возбуждали в прежнее время большой интерес; точно так же особое внимание обращала и внешняя форма конкреций, которые и описывались под самыми разнообразными названиями (лаука- ские камни, иматровские камни, очковые конкреции, марлекор, нёккерброд, кун- курс и др.)[§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§].

Все эти образования важны лишь постольку, поскольку их местонахождение характеризует известные горизонты. В этом отношении заслуживают внимание находимые в лессе своеобразные известковые конкреции; в России они носят название «журавчиков» (Losskindchen, Lossmannchen, Losspiipchen).

Иного рода явления наблюдаются в тех случаях, когда в горной породе присутствуют пустоты, заполненные вполне или отчасти кристаллическими или аморфными минералами, выделившимися из воды. Пустоты, стены которых покрыты кристаллами, обращенными вершиной к центру, носят название жеод, или друз.

Значительно важнее те выделения, которые заполняют трещины в горных породах и образуют так называемые жилы. Трещины, вдоль которых происходим массовые движения земной коры, в большинстве случаев «закрыты»: их края или крылья плотно прилегают друг к другу; но иногда образуются открытые, или зияющие, трещины, с течением времени заполняющиеся тем или иным способом.

Источник

Виды вод в породах и минералах

Подземные воды, находящиеся в горных породах, крупных подземных пустотах и магматических очагах, образуют подземную гидросферу. Все подземные воды связаны между собой, хотя эта связь осуществляется в геологическом времени. В отличие от наземной гидросферы подземная гидросфера неоднородна и строение ее весьма сложное. В земной коре воды и водные растворы находятся в горных породах в различной форме, при различных условиях, в связи с чем выделяются воды различных видов.

Воды литосферы почти полностью сосредоточены в осадочнопородных бассейнах. Объем воды, заключенной в осадочных породах, оценивается В.Ф. Дерпгольцем и другими исследователями примерно в 200 млн км 3 , а в кристаллических породах — 800 млн м 3 . Вода и водные растворы, находясь в горных породах, являются составной частью водной оболочки земного шара, в виде пара вода содержится в воздухе и почве, в составе живых организмов, участвует в разнообразных геологических процессах, в образовании некоторых минералов, осадочных и многих изверженных пород и полезных ископаемых.

Известно, что нефть, газ и сопровождающие их воды залегают в недрах, насыщая поры, пустоты, каверны, трещины горных пород. Горные породы, способные содержать флюиды называют породами- коллекторами. Породы, не способные пропускать через себя флюиды, называют флюидоупорами или водоупорами. Хорошими коллекторами для подземных вод являются рыхлые четвертичные отложения — аллювиальные и флювиогляциальные галечники и пески, песчаники, трещиноватые известняки и изверженные породы. Водоупорами служат глины, аргиллиты, плотные известняки, доломиты.

Пустотное пространство горных пород характеризуется двумя основными параметрами:

- пористостью — долей пустотного пространства в общем объеме породы, выражаемой в % или долях единицы;

- проницаемостью — способностью породы пропускать через себя жидкости и газы при наличии перепада давления. Единица измерения проницаемости 1 дарси = 1 мкм 2 или КГ 12 м 2 .

По степени водопроницаемости горные породы подразделяются на шесть групп:

- Очень высокопроницаемые — галька, гравий, песок, интенсивно закарстованные породы;

- Высокопроницаемые — крупнозернистые и грубозернистые пески, трещиноватые породы;

- Проницаемые — разнозернистые глинистые пески, песчаники, мергели, слабозакарстованные породы;

- Слабопроницаемые — валунные суглинки, песчанистые глины, аргиллиты, незакарстованные известняки;

- Весьма слабопроницаемые — глины, плотные нетрещиноватые, массивные породы изверженные и осадочные;

- Практически непроницаемые — плотные глины, гипсоангидритовые толщи, соль.

Вода, содержащаяся в порах и пустотах пород, существует в различных агрегатных состояниях — жидком, твердом (лед), парообразном и надкритическом. По характеру связности жидкая вода подразделяется на свободную способную к самостоятельным формам движения, различным в зависимости от конкретного вида воды и связанную, не способную к самостоятельным формам движения без перехода в свободное состояние.

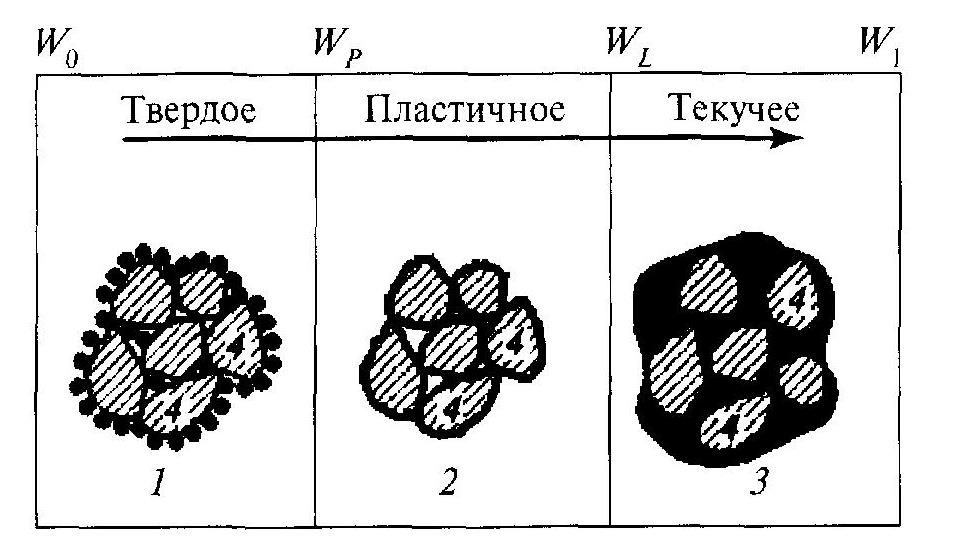

По новейшим классификационным схемам среди свободных вод выделяются: вода в виде пара (парообразная), свободная гравитационная вода (жидкая), капиллярная (свободная или слабосвязанная жидкая), вода в надкритическом состоянии, сорбционно-замкнутая вода (по А.А. Карцеву) (рисунок ниже), вода в твердом состоянии.

Схема видов воды в зоне аэрации

Зоны: I — аэрации; II — капиллярной каймы; III — насыщения; 1 — частица породы; 2 — молекулы воды в виде пара; 3 — частицы с неполной гигроскопичностью; 4 — частицы с гигроскопической (а), рыхло связанной или пленочной (б) и гравитационной (в) водой; 5 — частицы с адсорбированной (а), пленочной (б), капиллярной стыковой (в) водой; 6 — инфильтрирующаяся вода; 7 — контур выравнивания толщины пленки при движении воды от частицы А к частице В с более тонкой пленкой; 8— капиллярная вода.

Свободная гравитационная вода — вода в капельно-жидком состоянии, в проницаемых породах сверхкапиллярных порах, передает гидростатическое давление, содержит растворенные соли и газы, всегда находится в движении под действием силы гравитации или градиента гидростатического давления. Минерализация от нескольких граммов до 35 г/дм 3 . При температурах ниже нуля гравитационная вода замерзает и содержится в породах, пустотах в виде льда, кристаллов льда, прослоев, играя роль цемента.

Капилтрная свободная или слабосвязанная вода заполняет капиллярные поры и при полном их заполнении передает гидростатическое давление и находится под действием силы гравитации, а при неполном заполнении подчиняется лишь силам поверхностного натяжения воды (менисковые силы).

Вода в надкритическом состоянии — это вода с температурой и давлением выше критических. Для чистой воды критическая температура равна 374 °С, давление — 2,2 * 10 4 кПа. При высоких концентрациях растворенных веществ критическая температура возрастает до 450 °С, а давление до 3,5 * 10 4 кПа. При температуре и давлении выше критических скорость движения молекул Н2О приближается к скорости движения молекул газа, т.е. можно считать, что здесь отсутствуют различия между жидкостью и газом. При снижении давления надкритическая вода переходит в жидкость или пар, увеличиваясь в объеме в 1,5-2 раза (Основы гидрогеологии. Т. I. 1980).

Сорбционно-замкнутая вода — капельно-жидкая вода (заполняющая в основном глины), изолированная от основной массы воды, насыщающей породу, слоями связанной, или стыковой, воды (по А.А. Карцеву, 1972). По физическим свойствам капиллярная, сорбционно-замкнутая и свободная гравитационная вода практически не различаются.

Связанной называется вода, различным образом связанная с поверхностью минерального скелета (частиц) породы или входящая в состав породообразующих минералов и составляющая более 40% всей воды в породе. Связанные воды удерживаются на поверхности минеральных зерен силами молекулярного сцепления или водородными связями, образуя слой в несколько сотен диаметров молекулы воды под действием электростатических сил и сил поверхностного натяжения, и называются физически связанными водами. Связанные воды целиком заполняют некоторые субкапиллярные поры и находятся у стенок поровых каналов большого диаметра. Плотность воды составляет 1,2—1,4 г/см 3 , она отличается по своим свойствам от свободной воды. Движение связанной воды происходит в сторону падения электрического потенциала. Она замерзает при температуре, близкой к -4 °С. Связанная вода делится на прочносвязанную и слабосвязанную (рыхлосвязанную), физически и химически связанную.

Среди физически связанной воды выделяют: прочносвязанную или адсорбированную; рыхлосвязанную или лиосорбированную; капиллярную, осмотическую и стыковую воды (Е.М. Сергеев и др.).

Прочносвязанной (адсорбированной) называется вода, образующаяся на поверхности зерен в результате процессов адсорбции молекул воды. Содержание прочносвязанной воды в зависимости от комплекса факторов составляет от 0,2 до 30% в монтмориллонитовых глинах. Она имеет упорядоченную структуру, плотность может достигать теоретически 1,84 г/см 3 . Свойства ее меняются по мере удаления от поверхности минеральной частицы и отличаются от свойств свободной воды: ее движение не происходит под действием силы тяжести, она не передает гидростатического давления, не замерзает при температурах ниже 0 °С, обладает другими диэлектрическими свойствами, и теплопроводность, обладает меньшей растворяющей способностью, температура плавления 78 °С, удерживается давлением 1100 МПа, ее движение происходит только в парообразном состоянии.

Рыхлосвязанная (лиосорбированная) вода подчиняется влиянию сил лиосорбции, образует пленку на стенках пустот (пленочная вода удерживается молекулярными силами), передвигается в жидком виде в пределах пленки, в направлении меньшей концентрации и не передает гидростатического давления. Ее плотность близка к плотности свободной воды (рисунок ниже).

Нахождение воды в породах

1 — молекулы воды; 2 — пленочная вода; 3 — свободная вода; 4 — частицы пород

Осмотическая вода формируется на внешней границе пленки прочносвязанной воды в результате проникновения молекул воды из грунтовых растворов с относительно более высокой концентрацией катионов вблизи поверхности частиц и подчиняется осмотическим силам. Растворяющая ее способность низкая, подвижность близка к подвижности свободной воды, по свойствам и структуре она не отличается от свободной воды, слабо связана с частицами породы.

Капиллярная вода удерживается в капиллярных порах и трещинах минерального скелета под действием менисковых сил (сил поверхностного натяжения). При полном их насыщении может передавать гидростатическое давление, при частичном их заполнении подчиняется менисковым силам, способна передвигаться за счет разности температур (от холода к теплу), растворять и переносить соли. Температура замерзания ниже 0 °С (от -6 до -19 °С). Выделяют:

- капиллярно разобщенную (стыковую) воду, образующуюся на стыках минеральных зерен;

- капиллярно-подвешенную воду, которая формирует при просачивании через поверхность земли в капиллярные пустоты почвенного слоя и тонкодисперсных пород (пески, однородные толщи) и удерживается силами поверхностного натяжения в «подвешенном» состоянии, не достигая верхней границы полного насыщения;

- собственно-капиллярную или капиллярно-поднятую воду, которая образуется в результате подъема воды под действием сил поверхностного натяжения по капиллярным пустотам вверх над свободным уровнем подземных вод, образуя под грунтовыми водами капиллярную кайму. Высота поднятия воды определяется размерами пустот, структурой порового пространства, дисперсностью пород. В песках она равна в среднем 50 см, а в супесях и глинистых породах 2-3 м. Эта вода передает гидростатическое давление, не передвигается под действием силы тяжести, по ряду свойств отличается от свободных вод. Она не замерзает при температуре -12 °С. Химически связанные воды входят в состав минералов в отличие от перечисленных форм физически связанных вод. Чтобы удалить химически связанную воду из минерала, его следует нагреть примерно до 200 °С, что может привести к распаду минерала. Среди этих вод выделяют: кристаллизационную, конституционную, цеолитную, окклюдированную или вакуольную, воду.

Кристаллизационная (кристаллогидратная) вода входит в состав кристаллической решетки минералов в постоянном количестве, например она входит в состав гипса CaSО4 — 2Н2О, гидроксидов СаО * Н2О и др. Она может быть удалена из кристаллической решетки минерала без полного разрушения минерала, а при переходе из одной формы в другую (гипс → ангидрит CaSО4, монтмориллонит → иллит).

Конституционная вода прочно входит в состав кристаллической решетки минералов, выделяется лишь при полном разрушении минералов при температурах 450-500 °С.

Цеолитная вода содержится в минералах в непостоянных количествах (например, в цеолитах, опале SiО2 * nН2О), минералах, близких к полевым шпатам, но отличающихся от них структурой кристаллической решетки (объемный каркас из кремнекислородных и алюмокислородных групп). К цеолитным относится связанная вода, находящаяся в межслоевых промежутках глинистых минералов (монтмориллонита, иллита) и называемая межслоевой (межпакетной) водой. Ее количество может достигать до 24% массы минерала (монтмориллонит). При нагревании или повышении давления она выделяется без изменения структуры минералов.

Особое положение занимает вода, находящаяся в минералах в виде включений в совершенно замкнутых полостях (окклюдированная, или вакуольная вода).

Вакуольная (окклюдированная) вода — капельно-жидкая вода, находящаяся в виде включений в совершенно замкнутых полостях (вакуолях). По своим свойствам она близка к свободной воде, так как содержит и растворенные вещества.

Таким образом, вода в различных формах заполняет поры и пустоты горных пород, обволакивает отдельные минеральные частицы и пронизывает все твердое минеральное вещество. Она находится как в проницаемых породах, так и в водонепроницаемых. Компоненты водосодержащей осадочной породы образуют единую систему, включающую подсистемы:

- твердую фазу — скелет, цемент, обменный комплекс;

- жидкую фазу — воды, водные растворы, нефть;

- газовую фазу (по А.А. Карцеву).

Свободные воды представляют собой водные растворы, которые можно рассматривать как систему растворитель — растворенное вещество.

Источник