- ГДЗ биология 6 класс Пономарева, Корнилова, Кучменко Вентана-Граф Задание: 7 Корень, его строение и значение

- Корневая система как орган поглощения воды. Состояние воды в почве. Поступление и передвижение воды в корне: пути и механизмы

- Каким образом вода попадает через корневые волоски

- Апопластный транспорт в корне

ГДЗ биология 6 класс Пономарева, Корнилова, Кучменко Вентана-Граф Задание: 7 Корень, его строение и значение

Стр. 37. Вспомните

№ 1. Как происходит прорастание семени?

Когда для семени наступают благоприятные условия. А это достаточное количество влаги, тепла, кислорода, света и питательных веществ. Оно начинает набухать. После происходит увеличение семени в размерах, что приводит к растрескиванию его кожуры. Далее появляется зародышевый корень, который постепенно вырастает. В будущем он сформирует основной корень растения.

Также одновременно из семени прорастает и побег, на котором потом образовываются листья, почки.

№ 2. Какие органы растения называют главными и почему?

Главными в растении называют вегетативные органы. Они отвечают за рост, дыхание, питание, защиту и дальнейшее размножение. К таким органам относятся: корень, стебель или побег, листок, почечки.

Стр. 42. Вопросы в конце параграфа

№ 1. Охарактеризуйте особенности внешнего строения корня.

В корешке можно выделить сразу несколько зон, которые отличаются друг от друга не только строением, но и функциями. На нижней части молодого корешка имеется защитный колпачок или корневой чехлик, образованный из нескольких слоев клеток. Чуть выше можно увидеть гладкую часть корня, а над ней – зона с многочисленными корневыми волосками, занимающая примерно 2-3 см. Еще выше находятся боковые корни с корневыми волосками и корневыми чехликами. А уже ближе к стебельку растения корень утолщается и имеет бурый оттенок.

№ 2. Сравните функции двух зон корня – всасывающей и проводящей. Укажите их особенности.

Всасывающая зона корня состоит из тонкой мембраны и всасывающих корневых волосков. С их помощью из почвы вместе с водой всасываются в растения все питательные вещества.

Проводящая зона корня длинная и прочная, представлена хорошо сформированной проводящей тканью. По ней вода с питательными минеральными солями вверх поднимается к стебельку, а вниз – опускается к корню.

№ 3. Приведите примеры растений с видоизмененными корнями.

Растения с видоизмененными корнями:

Ходульные корни (баньян),

Корнеплоды (свекла, морковь),

Воздушные корни (монстера),

Столбовидные корни (фикус),

Корневые клубни (чистяк лютичный).

№ 4. Каким образом вода попадает через корневые волоски в сосуды корня?

За поглощение воды и минеральных солей из почвы в корневой системе растения отвечают корневые волоски. Они, словно насос, всасывают воду в сосуды корня.

№ 5. Определите типы корневых систем у отдельных растений на гербарных экземплярах, таблицах.

На гербарном экземпляре я вижу корневую систему пшеницы и гороха. Корневая система пшеницы мочковатая с большим количеством боковых и придаточных корней. У гороха корневая система стержневая. Для нее характерно наличие главного прочного корня и большого количества мелких боковых придаточных корней.

© 2021Copyright. Все права защищены. Правообладатель SIA Ksenokss.

Адрес: 1069, Курземес проспект 106/45, Рига, Латвия.

Тел.: +371 29-851-888 E-mail: [email protected]

Источник

Корневая система как орган поглощения воды. Состояние воды в почве. Поступление и передвижение воды в корне: пути и механизмы

Вышедшие на сушу растения приспособились к наземному образу жизни благодаря приобретению способности создавать внутри своего тела непрерывный восходящий ток воды.

Роль этого органа прежде всего заключается в том, что благодаря огромной поверхности обеспечивается поступление воды в растение из почвы. Сформировавшаяся корневая система представляет собой сложный орган с хорошо дифференцированной внешней и внутренней структурой. Корневой чехлик служит защитой для точки роста. Клетки корневого чехлика слущиваются, что уменьшает трение и способствует проникновению корня в глубь почвы. Под корневым чехликом расположена меристематическая зона. Меристема состоит из многочисленных мелких, усиленно делящихся, плотно упакованных клеток, почти целиком заполненных цитоплазмой. Следующая зона — зона растяжения. Здесь клетки увеличиваются в объеме (растягиваются). Затем следует зона корневых волосков. При дальнейшем увеличении возраста клеток, а также расстояния от кончика корня, корневые волоски исчезают, начинается кутинизация и опробковение клеточных оболочек. Поглощение воды происходит главным образом клетками зоны растяжения и зоны корневых волосков. Некоторое количество воды может поступать и через опробковевшую зону корня. Это главным образом наблюдается у деревьев. В этом случае вода проникает через чечевички. Строение корня в зоне корневых волосков. Поверхность корня в этой зоне покрыта ризодермой. Это однослойная ткань с двумя видами клеток, формирующими и не формирующими корневые волоски. В настоящее время показано, что клетки, формирующие корневые волоски, отличаются особым типом обмена веществ. Кора состоит из нескольких слоев паренхимных клеток. Важной особенностью коры является развитие системы крупных межклетников. На границе коры и центрального цилиндра развивается один слой плотно прилегающих друг к другу клеток — эндодерма, для которой характерно наличие поясков Каспари. Цитоплазма в клетках эндодермы плотно прилегает к клеточным оболочкам. По мере старения вся внутренняя поверхность клеток эндодермы, за исключением пропускных клеток, пропитывается суберином, что не позволяет передвигаться воде и растворенным в ней веществам.

Поступление воды и растворенных веществ в корни через биологические мембраны осуществляется благодаря таким процессам как осмос, диффузия и активный транспорт.

Осмос – диффузия воды через мембрану. Диффузия – проникновение веществ через мембрану по градиенту концентрации (из области где их концентрация выше, в область, где их концентрация ниже). Диффузный транспорт веществ воды и ионов осуществляется при участии белков мембраны, в которой имеются молекулярные поры, либо при участии жирорастворимых веществ.

Активный транспорт – перенос веществ против их градиента концентрации, связанный с затратами энергии. Он осуществляется специальными белками-переносчиками, которые образуют ионные насосы.

Из клеток с корневыми волосками водный раствор просачивается в клеточные поры корня и далее из клетки в клетку попадает в сосуды. По сосудам корня вода с растворенными веществами поднимается в стебель, а по сосудам стебля – почкам, листьям, цветкам.

В почве вода находится в разных физических состояниях: жидком, газообразном (водяной пар), твердом (лед), химически и физико-химически связанном с другими веществами и твердыми минеральными, органическими и органо-минеральными частицами. Зависимости от физического состояния и характера связей воды в почвенном среде различают категории, формы и виды грунтовой воды. В почве выделяют следующие категории воды:

• химически связанная вода, входящая в состав других веществ (например, гипса) и недоступна для использования растениями;

• жесткая вода (лед) — находится в этом состоянии по низкой (отрицательной) температуры и недоступна для растений, однако становится доступной после таяния;

• водяной пар, содержащийся в почвенном воздухе и после конденсации становится доступной для растений;

• прочно связанная вода, которая содержится адсорбционными силами на поверхности частиц почвы в виде пленки толщиной в два-три диаметра молекул воды, находится в газообразном состоянии (водяной пар) и недоступна для растений;

• непрочно связанная вода, которая представляет собой пленки влаги вокруг частичек грунта толщиной до 10 диаметров молекул воды, перемещается между грунтовыми частицами под воздействием сорбционных сил и является труднодоступной для растений;

• свободная вода, которая не связана молекулярными силами с частицами почвы, поэтому свободно или под влиянием менисковых сил движется в грунтовых порах и доступна для растений.

Источник

Каким образом вода попадает через корневые волоски

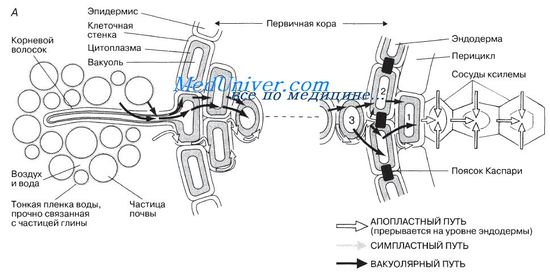

На рисунке показано первичное строение корня типичного двудольного растения.

Основная масса воды поглощается более молодыми частями корня в зоне корневых волосков. По мере роста корня в почве на нем постоянно образуются новые корневые волоски, а старые отмирают. Новые корневые волоски возникают на некотором расстоянии позади зоны растяжения. Эти волоски представляют собой трубчатые выросты эпидермальных клеток (рис. 13.17), существенно увеличивающие поверхность, способную поглощать воду и минеральные соли. Они вступают в тесный контакт с частицами почвы.

На рисунке схематично показаны пути движения воды по корню. В корне существует градиент водного потенциала — от более высокого в клетках, образующих корневые волоски, к более низкому в клетках, примыкающих к ксилеме. Этот градиент поддерживается двумя способами:

1) за счет движения воды вверх по ксилеме, при котором, как мы уже говорили, в ксилеме создается натяжение (отрицательное давление) и тем самым понижается водный потенциал ксилемного сока;

2) за счет того, что осмотический потенциал ксилемного сока более низкий (более отрицательный) по сравнению с осмотическим потенциалом разбавленного почвенного раствора.

Вода движется через корень по тем же путям, что и в листьях, а именно по апопласту, симпласту и через вакуоли.

По мере того как вода поднимается вверх по корневой ксилеме, ее замещает вода из окружающих паренхимных клеток, например из клетки 1 на рисунке. В результате водный потенциал этой клетки снижается и в нее устремляется вода из соседней клетки 2 благодаря осмосу или просто по симпласту, как описано в разд. 13.3.2 для мезофилла листа. Тогда в свою очередь снижается и водный потенциал клетки 2, в нее начинает поступать вода из клетки 3 и так далее через весь корень до самого эпидермиса, образующего волоски.

Водный потенциал почвенного раствора выше, чем в клетках эпидермиса и в корневых волосках. Следовательно, вода проникает в корень извне путем осмоса.

Апопластный транспорт в корне

Апопластный транспорт в корне происходит примерно так же, как в листьях, но с одним существенным отличием. Когда вода, продвигаясь по клеточным стенкам, достигает эндодермы, путь ей преграждает водонепроницаемое вещество, называемое суберином. Оно откладывается по периметру эндодермальной клетки в ее антиклинальных стенках, образуя так называемый поясок Каспари (рис. 13.18, Б). В результате вода с растворенными в ней веществами (в основном диссоциированными на ионы солями) должна сначала проникнуть через плазмалемму этой клетки в ее цитоплазму, а потом выйти «с другой стороны». Таким способом клетки эндодермы контролируют и регулируют движение растворов по пути к ксилеме. Такой контроль необходим для защиты побегов от проникновения в них токсичных веществ, бо-лезнетвореных бактерий, грибов и других вредных агентов. С возрастом отложение суберина в эндодермальных клетках корня увеличивается, и это препятствует нормальному выходу воды и растворенных солей через внутренние танген-тальные клеточные стенки (рис. 13.18, Б). Однако в таких стенках могут сохраняться поры и проходящие через них плазмодесмы и, кроме того, остаются так называемые «пропускные» клетки, у которых не происходит дополнительного утолщения стенки и через которые свободно проходят вода и растворенные вещества. Количественное соотношение в корне апопластного, симпластного и вакуолярного транспортов воды не известно.

Источник