- Категории статей

- Ученые ставят диагноз планете

- Природный регулятор температуры колибри

- Биоразлагаемые пакеты – вред или польза?

- Видео лекции на канале Temperatures.ru

- Теплэко – тепло из ниоткуда?

- Популярные статьи

- Польза и вред инфракрасного обогревателя (323053)

- Почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? (208836)

- Вредно ли разогревать пищу в микроволновке? (198985)

- Контролируйте температуру приготовления мяса! (180971)

- 451 градус по Фаренгейту, температура возгорания бумаги? (164055)

- Основные разделы

- Почему вода в проруби теплая?

- Источники

- Какого температура воды подо льдом

- Какая температура воды подо льдом

- Меры предосторожности в ходьбе по льду

- Влияние температуры воды на рыбу

- Какая рыба ловится подо льдом

Категории статей

Ученые ставят диагноз планете

Cтолько углекислого газа, как сейчас, в атмосфере не было последние 2 млн лет, метана и закиси азота — 800 тыс. лет. Далее

Природный регулятор температуры колибри

Учитывая огромную скорость и частоту крыльев, птицы должны нагреваться до температур, несовместимых с жизнью. Далее

Биоразлагаемые пакеты – вред или польза?

Интересно разобраться, действительно ли такие пакеты не наносят вреда окружающей природе. Далее

Видео лекции на канале Temperatures.ru

Две видео лекции уже доступны для просмотра на канале Temperatures.ru Далее

Теплэко – тепло из ниоткуда?

К рекламе на телевидении нужно относиться очень критически, особенно когда её представляют умные люди. Далее

Популярные статьи

Польза и вред инфракрасного обогревателя (323053)

Среди электрических обогревателей, которые мы используем в быту, наиболее популярными сейчас становятся инфракрасные нагреватели. Они очень широко рекламируются в Интернете и в газетах. Говорят, что они намного эффективнее масляных радиаторов и тепловентиляторов. Меньше потребляют энергии, не сжигают кислород и т.д. Главное – они совершенно не вредные, никакого отрицательного воздействия на организм человека не оказывают. Далее

Почему горячая вода замерзает быстрее, чем холодная? (208836)

Это действительно так, хотя звучит невероятно, т.к в процессе замерзания предварительно нагретая вода должна пройти температуру холодной воды. Парадокс известен в мире, как «Эффект Мпембы». Далее

Вредно ли разогревать пищу в микроволновке? (198985)

Одна моя знакомая отказывается есть пищу, которую кто-то разогрел в микроволновой печи. Всему виной — страшилки в Интернете. Далее

Контролируйте температуру приготовления мяса! (180971)

При приготовлении сырого мяса, особенно, домашней птицы, рыбы и яиц необходимо помнить, что только нагревание до надлежащей температуры убивают вредные бактерии. Далее

451 градус по Фаренгейту, температура возгорания бумаги? (164055)

451 градус по Фаренгейту. Это название знаменитой книги Рэя Брэдбери. На языке оригинала звучит так: ‘Fahrenheit 451: The Temperature at which Book Paper Catches Fire, and Burns’. Действительно ли при этой температуре начинают гореть книги? Далее

Основные разделы

Почему вода в проруби теплая?

Русская народная традиция – купаться в проруби в Крещенье, 19 января, привлекает все больше и больше людей. В этом году в Петербурге были организованы 19 прорубей, называемых «купель» или «иордань». Проруби были хорошо оснащены деревянными мостками, везде дежурили спасатели. И интересно, что, как правило, купающиеся люди говорили журналистам, что они очень довольны, вода теплая. Я сама не купалась зимой, но знаю, что вода в Неве действительно, по данным измерений была + 4 + 5 °С, что значительно теплее температуры воздуха – 8 °С.

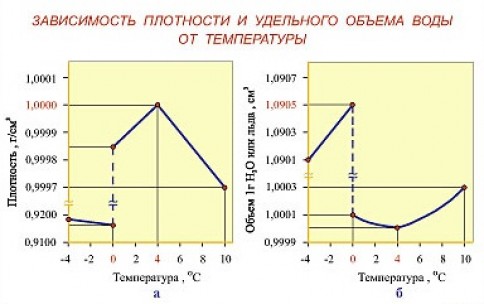

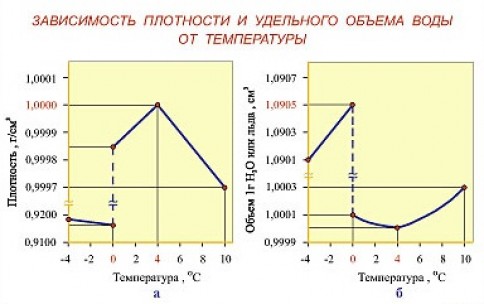

Тот факт, что температура воды подо льдом на глубине в озерах и реках выше нуля на 4 градуса известен многим, но, как показывают обсуждения на некоторых форумах, не все понимают причину этого явления. Иногда повышение температуры связывают с давлением толстого слоя льда над водой и изменением в связи с этим температуры замерзания воды. Но большинство людей, успешно изучавших физику в школе, уверенно скажут, что температура воды на глубине связана с известным физическим явлением — изменением плотности воды с температурой. При температуре +4°С пресная вода приобретает свою наибольшую плотность.

При температурах вблизи 0 °С вода становится менее плотной и более легкой. Поэтому при охлаждении воды в водоёме до +4 °С прекращается конвекционное перемешивание воды, дальнейшее её охлаждение происходит только за счет теплопроводности (а она у воды не очень высокая) и процессы охлаждения воды резко замедляются. Даже в лютые морозы, в глубокой реке под толстым слоем льда и слоем холодной воды всегда будет вода с температурой +4 °С. До дна промерзают лишь мелкие пруды и озера.

Мы решили разобраться, почему при охлаждении вода ведет себя так странно. Оказалось, что исчерпывающее объяснение этому явлению еще не найдено. Существующие гипотезы не нашли пока экспериментального подтверждения. Надо сказать, что вода — не единственное вещество, имеющее свойство расширяться при охлаждении. Подобное поведение характерно также для висмута, галлия, кремния и сурьмы. Однако именно вода вызывает наибольший интерес, поскольку является веществом, очень важным для жизнедеятельности человека и всего растительного и животного мира.

Одна из теорий – существование в воде двух типов наноструктур высокой и низкой плотности, которые изменяются с температурой и порождают аномальное изменение плотности. Ученые, изучающие процессы переохлаждения расплавов, выдвигают следующее объяснение. При охлаждении жидкости ниже температуры плавления внутренняя энергия системы уменьшается, подвижность молекул снижается. В то же самое время усиливается роль межмолекулярных связей, за счет которых могут формироваться разнообразные надмолекулярные частицы. Опыты ученых с переохлажденным жидким о_терфенилом позволили предположить, что в переохлажденной жидкости со временем может образовываться динамическая «сетка» из более плотно упакованных молекул. Эта сетка разделяется на ячейки (области). Молекулярные переупаковки внутри ячейки задают скорость вращения молекул в ней, а более медленная перестройка самой сетки приводит к изменению этой скорости во времени. Что-то подобное может происходить и в воде.

В 2009 г. японский физик Масакадзу Мацумото, используя компьютерное моделирование, выдвинул свою теорию изменения плотности воды и опубликовал ее в журнале Physical Review Letters ( Why Does Water Expand When It Cools?) («Почему вода при охлаждении расширяется?»). Как известно, в жидкой форме молекулы воды посредством водородной связи объединяются в группы (H2O)x, где x — количество молекул. Наиболее энергетически выгодно объединение из пяти молекул воды (x = 5) с четырьмя водородными связями, в котором связи образуют тетраэдральный угол, равный 109,47 градуса.

Однако тепловые колебания молекул воды и взаимодействия с другими молекулами, не входящими в кластер, препятствуют такому объединению, отклоняя величину угла водородной связи от равновесного значения 109,47 градуса. Чтобы как-то количественно охарактеризовать этот процесс угловой деформации, Мацумото с коллегами, выдвинули гипотезу о существовании в воде трехмерных микроструктур, напоминающих выпуклые полые многогранники. Позднее, в следующих публикациях, такие микроструктуры они назвали витритами. В них вершинами являются молекулы воды, роль ребер играют водородные связи, а угол между водородными связями — это угол между ребрами в витрите.

Согласно теории Мацумото, существует огромное разнообразие форм витритов, которые, как мозаичные элементы, составляют большую часть структуры воды и которые при этом равномерно заполняют весь ее объем.

На рисунке шесть типичных витритов, образующих внутреннюю структуру воды. Шарики соответствуют молекулам воды, отрезки между шариками обозначают водородные связи. Рис. из статьи Masakazu Matsumoto, Akinori Baba, and Iwao Ohminea.

Молекулы воды стремятся создать в витритах тетраэдральные углы, поскольку витриты должны обладать минимально возможной энергией. Однако из-за тепловых движений и локальных взаимодействий с другими витритами, некоторые витриты принимают структурно неравновесные конфигурации, которые позволяют всей системе в целом получить наименьшее значение энергии среди возможных. Такие назвали фрустрированными. Если у нефрустрированных витритов объем полости максимален при данной температуре, то фрустрированные витриты, напротив, обладают минимально возможным объемом. Компьютерное моделирование, проведенное Мацумото, показало, что средний объем полостей витритов с ростом температуры линейным образом уменьшается. При этом фрустрированные витриты значительно уменьшают свой объем, тогда как объем полости нефрустрированных витритов почти не меняется.

Итак, сжатие воды при увеличении температуры, по мнению ученых, вызвано двумя конкурирующими эффектами — удлинением водородных связей, которое приводит к увеличению объема воды, и уменьшением объема полостей фрустрированных витритов. На температурном отрезке от от 0 до 4°C последнее явление, как показали расчеты, преобладает, что в итоге и приводит к наблюдаемому сжатию воды при повышении температуры.

Это объяснение основано пока только на компьютерном моделировании. Экспериментально его очень трудно подтвердить. Исследование интересных и необычных свойств воды продолжается.

Источники

О.В. Александрова, М.В. Марченкова, Е.А. Покинтелица «Анализ термических эффектов, характеризующих кристаллизацию переохлажденных расплавов» (Донбасская национальная академия строительства и архитектуры)

Источник

Какого температура воды подо льдом

С каждым днем зимняя рыбалка набирает все большие обороты, особенно, если учесть, что сейчас есть замечательные технологии такие, как эхолоты или подводные видеокамеры, позволяющие рыбакам легче находить рыбу подо льдом. Однако те, у кого таких новых технологий не имеется, часто задаются вопросом, а есть ли зимой рыба, будет ли она клевать, и наш ответ – она есть, и клевать будет. Но нужно набраться терпения, тщательно искать, а не сидеть возле одной лунки, и также стоит учитывать температуру воды подо льдом и другие факторы.

Итак, в статье мы рассмотрим, какая температура пресных водоемов зимой, какая рыба ловится подо льдом, и как температура влияет на рыбу.

Какая температура воды подо льдом

В большинстве пресных водоемов температура воды колеблется в пределах +4 градусов по Цельсию. Объясняется это плотностью пресной воды, которая составляет 1г/см³. Но это значение может и меняться, в зависимости от температуры. При +4°С наблюдается наибольшая плотность воды, а при повышении или понижении температуры от данной отметки, плотность понижается.

Итак, что же происходит на водоемах:

- С наступлением осени, а, соответственно, и с наступлением холодов, поверхность акватории постепенно охлаждается и становится тяжелее.

- Тогда более тяжелая и плотная «поверхностная» вода погружается на дно, а вода из глубины поднимается к поверхности.

- Таким образом, вода перемешивается, продолжается это до тех пор, пока степень нагрева в водоеме не достигнет +4°С.

Вода, расположенная ближе к поверхности, продолжает охлаждаться, но теперь уже ее плотность понижается, поэтому перемешивание больше не происходит. В конечном счете, поверхность водоема покрывается слоем льда, а глубинные воды очень медленно охлаждаются по причине низкой теплопроводимости пресных водоемов.

В результате, на протяжении всего зимнего периода, вода, расположенная ближе ко дну, будет сохранять свою температуру в пределах +4°C. С приходом весеннего и летнего сезонов в водоеме будет происходить обратный процесс, но придонные воды все также будут сохранять свой постоянный уровень нагрева.

Меры предосторожности в ходьбе по льду

Под покровом снега лед нарастает очень медленно. Этот фактор необходимо учесть, передвигаясь по льду, покрытому снегом, и соблюдать осторожность. Самым большим недостатком зимней рыбалки служат различные неприятности и опасности, которые могут подстерегать рыболова на ледоставе.

Ниже представлены некоторые меры предосторожности на ледоставе:

- Начинать зимнюю ловлю можно только после того, как ледовый покров станет толщиной в 5-6 см, и с учетом, что погода будет сухой и морозной. При сырой или теплой погоде такая толщина ледовой корки может стать очень непрочной. Во время выхода на первый лед необходимо соблюдать максимальную осторожность, в особенности при ходьбе по большим и глубоким водоемам или рекам даже со слабым течением.

- Ходить на рыбалку по первому льду рекомендуется вместе с другими рыбаками. Не будет лишним взять с собой около 12-15 м прочной веревки, на концы которой следует прикрепить какой-либо груз, весом в 400-500 грамм. В случае необходимости груз такой массы можно будет легко перекинуть человеку, провалившемуся под лед, на всю длину веревки.

Обратите внимание! Шнур нельзя сматывать в клубок, поскольку его невозможно будет далеко закинуть. Веревку лучше всего собрать в небольшие свободные петли. Группой из нескольких человек следует передвигаться по ледовой толще на расстоянии 3-5 м друг от друга.

- У замерзшей воды имеется разная прозрачность. Так, например, прозрачный и гладкий лед (который на глубоких местах может казаться черным) гораздо прочнее беловатого, непрозрачного льда, который образован при замерзании пресной жидкости, смешанной со снегом. Черное ледовое покрытие опасно только в тех участках, где в него включены большие и многочисленные воздушные пузыри. Таким образом, безопаснее всего ходить по прозрачной и гладкой ледовой поверхности.

Влияние температуры воды на рыбу

Одним из важнейших факторов, влияющих на активность и клев рыбы, является температура воды зимой. Объясняется это тесной взаимосвязью биологических процессов, протекающих в подводных обитателях, с температурой среды обитания. Активность большинства рыб, обитающих в пресных водоемах, практически сводится к нулю, если температура акватория становится ниже отметки +4°С, поскольку ее показатель от +3°С и ниже является почти смертельным для подавляющего множества рыб. Происходит это из-за сильного торможения физиологических процессов, протекающих в организме рыб.

Поэтому, когда температура в водоеме понижается, рыба уходит глубоко ко дну, где теплее, чтобы погреться. Там же организм подводных обитателей адаптируется к понижению температуры окружающей их среды. После ледостава, когда замерзшим толстым слоем покрывается водоем, а температура воды под ним снова поднимается до +4°С, активность рыбы стремительно возрастает, и подводный житель начинает кормиться. Этот момент называется «перволедок».

Подкрепившись на мелких и холодных местах озер и рек, рыбы снова уходят на глубину погреться и усвоить пищу. Так, с периодичностью проходит весь подледный период. Активность и протяженность его зависит от содержания кислорода в воде. При постепенном наступлении весны на водоемах начинают появляться места, не покрытые ледовой коркой, однако жители акватории все же ищут участки, которые еще защищены ледовой поверхностью. Несмотря на то, что открытая вода насыщена кислородом, уровень тепла в ней настолько низкий, что является смертельным для водных обитателей. Вода же, скрытая подо льдом, имеет более приемлемую степень теплоты.

Когда наледь сходит, температура в реках и озерах вновь понижается от +4°С. В это время рыба уходит ближе ко дну, чтобы пережить этот период. Уже весенняя вода начинает постепенно прогреваться и отметка поднимается выше +4°С, как раз в этот период клев рыбы постепенно активизируется.

Какая рыба ловится подо льдом

Выходя в зимний период на рыбалку, многие рыболовы задаются вопросом, какую же рыбу им удастся словить, и какая вообще будет клевать. Ниже представлен список подводных обитателей, которые ловятся зимой в ледостав:

Как получается, что вода не замерзает полностью, а всегда внизу, под слоем льда, есть незамёрзшая вода?

Какой физический закон действует в этом случае?

[пользователь заблокирован]

[240]

Температура наибольшей плотности воды: +4 С см: https://news.mail.ru/society/2815577/

Это свойство воды является принципиально важным для выживания «живности» многих водоёмов. Когда начинается понижение температуры воздуха (и соответственно – воды) осенью и в предзимье, сначала при температуре выше +4 С более холодная вода с поверхности водоёма опускается вниз (как более тяжёлая), а тёплая, как более лёгкая, поднимается вверх и идёт обычное вертикальное перемешивание воды. Но как только во всём водоёме по вертикали устанавливается Т= +4 С, процесс вертикальной циркуляции останавливается, поскольку с поверхности вода уже при +3С становится легче той, что находится ниже (при +4С) и турбулентная теплопередача “холода” по вертикали резко сокращается. В итоге с поверхности вода даже начинает замерзать, потом устанавливается и ледяной покров, но при этом в зимний период передача «холода» в нижние слои воды резко уменьшается, так как и сам слой льда сверху, и тем более, слой выпавшего на лёд сверху снега обладают определё1нными теплоизоляционными свойствами! Поэтому у дна водоёма почти всегда остаётся хотя бы тонкий слой воды при Т=+4С – а это и есть температура выживания в водоёме речной, болотной, озёрной и пр. живности. Если бы не это интересное и важное свойство воды (Мах плотность при +4С), то водоёмы на суше все промерзали бы до дна каждую зиму, и жизнь в них не была бы такой обильной!

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Все зависит от силы морозов,иногда даже глубокие стоячие водоемы могут замерзать до дна. если морозы под минус 40 стоят несколько недель. Но в основном, действительно, водоемы не промерзают, что дает возможность выжить обитающим в них рыбам и растениям. А дело тут в таком любопытном свойстве воды, как отрицательный коэффициент расширения, который имеет вода при температуре от +4 градусов и ниже. То есть если вода нагрета выше 4 градусов, то при увеличении ее температуры она будет стремиться занять больший объем, ее плотность уменьшается и он поднимается вверх. Если же вода остывает ниже 4 градусов ситуация меняется на противоположную – чем холоднее вода, тем легче она становится и тем меньше ее плотность, а следовательно более холодные слои воды стремятся наверх, а имеющие температуру +4- вниз. Таким образом подо льдом температура воду устанавливается в +4 градуса. Пограничные слои воды рядом со льдом будут либо подтапливать лед, либо подмерзать сами, увеличивая толщину льда, пока не установится динамическое равновесие – сколько льда растает от теплой воды, столько воды замерзнет от холодного льда. Ну а про теплопроводность льда сказано уже все.

Здесь важно знать что, вода имеет наибольшую плотность при +4 градусов. При наступлении заморозков, происходит вертикальное тепловое перемешивание воды, более горячая идет наверх, более холодная вниз. Этот процесс происходит до тех пор, пока во всех слоях воды не установится уровень +4 градуса. После этого верхние слои начинают охлаждаться и превращаться в лед. В свою очередь лед, обладает определенными теплоизоляционными свойствами, и вода на дне водоема сохраняет свое тепло и не замерзает.

Вы упустили очень важный момент: самая большая плотность воды – при температуре +4 градуса. Поэтому, прежде чем водоем начнет замерзать, вся вода в нем, перемешиваясь, охлаждается до этих самых плюс четырех, а уж затем верхний слой охлаждается до нуля и начинает замерзать. Так как лед легче воды, он не опускается на дно, а остается на поверхности. Кроме того, лед имеет очень малую теплопроводность и это резко уменьшает теплообмен между холодным воздухом и слоем воды подо льдом.

Здесь работает очень важное свойство воды. Твердая вода (лед) легче своего жидкого состояния. Благодаря этому лед всегда находится сверху и защищает нижние слои воды от мороза. Только очень мелкие водоемы в очень сильный мороз могут промерзать до дна. В обычных случаях под слоем льда всегда находится вода, в которой сохраняется вся подводная жизнедеятельность.

Лёд, в первую очередь, обладает высоким коэффициентом отражения ИК излучения. Поэтому (хотя теплопроводность собственно льда довольно велика) вода подо льдом теряет не так много энегрии путём излучения. Не сравнить с тем, как излучает “открытая” вода.

И если эти потери компенсируются притоком от берегов и дна, поступлениями из родников с повышенной температурой – вода не остывает ниже точки замерзания. А если учесть, что лёд, как правило, покрыт снегом, у которого теплопроводность очень маленькая…

Юлия Муромская

[65.9K]

Потому что мы живем не в вечной мерзлоте. Наши климатические условия просто не позволяют льду достигнуть большой глубины промерзания.

К зимней рыбалке надо готовиться летом.

Как это ни странно звучит, но объяснение удачной рыбалки зимой связано с пониманием зимних заморов рыбы. Речь пойдет о закрытых водоемах – озерах, прудах, водохранилищах, котлованах и т.п.

Чтобы выяснить причины замора рыбы зимой, надо понять, как осенью и зимой ведет себя вода.

Вода меняет свою плотность и насыщенность кислородом в зависимости от температуры. Осенью она до определенного момента ведет себя «правильно»: с понижением температуры воздуха верхние слои охлаждаются и опускаются вниз, вытесняя теплые наверх.

Такое движение слоев продолжается до тех пор, пока температура воды не выровняется по всей глубине до +4 градуса. Кислород в этой ситуации (при температуре + 4 градуса) оказывается равномерно распределенным по всей толще воды.

С этого момента все удивительным образом меняется – холодная вода становится менее плотной и поднимается на поверхность, а теплая уходит на дно. При этом, чем ниже ее температура, тем меньше в ней кислорода. Всю зиму температура воды подо льдом постоянна, на границе со льдом она близка к 0 градусов, а около дна она всегда около + 4.

Самым насыщенным кислородом оказывается самый теплый, придонный слой воды. Здесь действует прямая закономерность – чем больше глубина водоема, тем толще теплый придонный слой воды и, соответственно, больше кислорода содержится в воде.

Вот почему зимой рыба стоит в ямах – это места, где кислорода в воде больше всего. Здесь рыба сохраняет относительную активность.

Вот почему к зимней рыбалке надо готовиться летом. В летний сезон рыболов должен составить карту глубин тех водоемов (озер, прудов, водохранилищ), где собирается рыбачить зимой. Понятно, что летом это просто легче сделать.

Все ямки надо знать наперечет!

Теперь об основных причинах зимних заморов на закрытых водоемах.

1. Если несколько лет подряд лето было засушливым и уровень воды в озере постоянно падал, это в конце цикла приводит к замору. Зимой из-за общего низкого уровня воды толщина теплого слоя катастрофически уменьшается. Результат – недостаток кислорода и замор.

2. Если зимой при низком уровне воды долгое время стоят сильные морозы, толщина льда многократно возрастает. Это опять же приводит к уменьшению толщины теплого слоя воды и к замору.

Предвестником замора рыбы является необычное поведение мелкой водной фауны – жучков, рачков и т.п. Когда вы просверлили лунку, а в ней в большом количестве всплывают эти жучки – это индикатор скорого замора.

Во время замора рыболовы часто пытаются помочь задыхающейся рыбе – стараются сверлить как можно больше лунок на водоеме, или делают проруби, оставляют в замерзающих прорубях пучки соломы или тростника.

Увы, рыбе такие действия не помогают! Пробурив лунку, вы делаете в толще льда столб воды с очень низкой температурой. Такая суперхолодная вода насытиться кислородом в принципе не может, ну не растворяется в ней кислород, хоть ты тресни! Фактически во льду получается пробка, затвор из такой воды, которая по своим физико-химическим свойствам пропустить кислород не может.

Да, рыба в проруби жадно хватает воздух ртом. Но она атмосферным воздухом не дышит! Здесь срабатывает рефлекс наполнения воздухом плавательного пузыря. Рыба может усваивать только кислород, растворенный в воде, только жабрами. Увы, но наглотавшись воздуха, она уходит умирать, потому что в поверхностном слое воды в проруби кислорода еще меньше, чем на глубине.

Помочь может только аэрирование воды, механическое или химическое. Механическое предпочтительнее, так как при этом слои воды сильнее перемешиваются.

Факторы, увеличивающие вероятность замора:

1. Большое содержание соединений железа в воде. Особенно актуально для мелких заиленных водоемов. Если лето было жарким, это приводит к бурному развитию водной растительности и ее переработке многочисленными микроорганизмами, вырабатывающими органическое железо. Вспомните железистые пленки на поверхности болотной воды. Зимой, при понижении уровня кислорода и повышении содержания углекислого газа в воде, этот процесс заканчивается образованием сероводорода. Чем ближе к береговой растительности, тем сильнее запах при бурении лунок.

2. Зимнее траление рыбопромысловыми хозяйствами. Донный трал перемешивает слои воды, в результате в придонном слое кислорода становится меньше.

Первый из этих факторов наталкивает на мысль, что летом надо искать такие глубокие места на водоеме, где меньше всего растительности. Вот в таких ямках и будем рыбачить зимой!

А заморы … Заморы были, есть и будут – так устроена природа. Вся рыба в водоеме никогда не погибает, через два – три года восстанавливается…

Удачи вам на рыбалке!

Заходите и подписывайтесь на канал на природе, во саду и в огороде и мы обязательно расскажем что-нибудь интересное

Русская народная традиция – купаться в проруби в Крещенье, 19 января, привлекает все больше и больше людей. В этом году в Петербурге были организованы 19 прорубей, называемых «купель» или «иордань». Проруби были хорошо оснащены деревянными мостками, везде дежурили спасатели. И интересно, что, как правило, купающиеся люди говорили журналистам, что они очень довольны, вода теплая. Я сама не купалась зимой, но знаю, что вода в Неве действительно, по данным измерений была + 4 + 5 °С, что значительно теплее температуры воздуха – 8 °С.

Тот факт, что температура воды подо льдом на глубине в озерах и реках выше нуля на 4 градуса известен многим, но, как показывают обсуждения на некоторых форумах, не все понимают причину этого явления. Иногда повышение температуры связывают с давлением толстого слоя льда над водой и изменением в связи с этим температуры замерзания воды. Но большинство людей, успешно изучавших физику в школе, уверенно скажут, что температура воды на глубине связана с известным физическим явлением – изменением плотности воды с температурой. При температуре +4°С пресная вода приобретает свою наибольшую плотность.

При температурах вблизи 0 °С вода становится менее плотной и более легкой. Поэтому при охлаждении воды в водоёме до +4 °С прекращается конвекционное перемешивание воды, дальнейшее её охлаждение происходит только за счет теплопроводности (а она у воды не очень высокая) и процессы охлаждения воды резко замедляются. Даже в лютые морозы, в глубокой реке под толстым слоем льда и слоем холодной воды всегда будет вода с температурой +4 °С. До дна промерзают лишь мелкие пруды и озера.

Мы решили разобраться, почему при охлаждении вода ведет себя так странно. Оказалось, что исчерпывающее объяснение этому явлению еще не найдено. Существующие гипотезы не нашли пока экспериментального подтверждения. Надо сказать, что вода — не единственное вещество, имеющее свойство расширяться при охлаждении. Подобное поведение характерно также для висмута, галлия, кремния и сурьмы. Однако именно вода вызывает наибольший интерес, поскольку является веществом, очень важным для жизнедеятельности человека и всего растительного и животного мира.

Одна из теорий – существование в воде двух типов наноструктур высокой и низкой плотности, которые изменяются с температурой и порождают аномальное изменение плотности. Ученые, изучающие процессы переохлаждения расплавов, выдвигают следующее объяснение. При охлаждении жидкости ниже температуры плавления внутренняя энергия системы уменьшается, подвижность молекул снижается. В то же самое время усиливается роль межмолекулярных связей, за счет которых могут формироваться разнообразные надмолекулярные частицы. Опыты ученых с переохлажденным жидким о_терфенилом позволили предположить, что в переохлажденной жидкости со временем может образовываться динамическая «сетка» из более плотно упакованных молекул. Эта сетка разделяется на ячейки (области). Молекулярные переупаковки внутри ячейки задают скорость вращения молекул в ней, а более медленная перестройка самой сетки приводит к изменению этой скорости во времени. Что-то подобное может происходить и в воде.

В 2009 г. японский физик Масакадзу Мацумото, используя компьютерное моделирование, выдвинул свою теорию изменения плотности воды и опубликовал ее в журнале PhysicalReviewLetters ( Why Does Water Expand When It Cools?) («Почему вода при охлаждении расширяется?»). Как известно, в жидкой форме молекулы воды посредством водородной связи объединяются в группы (H2O)x, где x — количество молекул. Наиболее энергетически выгодно объединение из пяти молекул воды (x = 5) с четырьмя водородными связями, в котором связи образуют тетраэдральный угол, равный 109,47 градуса.

Однако тепловые колебания молекул воды и взаимодействия с другими молекулами, не входящими в кластер, препятствуют такому объединению, отклоняя величину угла водородной связи от равновесного значения 109,47 градуса. Чтобы как-то количественно охарактеризовать этот процесс угловой деформации, Мацумото с коллегами, выдвинули гипотезу о существовании в воде трехмерных микроструктур, напоминающих выпуклые полые многогранники. Позднее, в следующих публикациях, такие микроструктуры они назвали витритами. В них вершинами являются молекулы воды, роль ребер играют водородные связи, а угол между водородными связями — это угол между ребрами в витрите.

Согласно теории Мацумото, существует огромное разнообразие форм витритов, которые, как мозаичные элементы, составляют большую часть структуры воды и которые при этом равномерно заполняют весь ее объем.

На рисунке шесть типичных витритов, образующих внутреннюю структуру воды. Шарики соответствуют молекулам воды, отрезки между шариками обозначают водородные связи. Рис. из статьи Masakazu Matsumoto, Akinori Baba, and Iwao Ohminea.

Молекулы воды стремятся создать в витритах тетраэдральные углы, поскольку витриты должны обладать минимально возможной энергией. Однако из-за тепловых движений и локальных взаимодействий с другими витритами, некоторые витриты принимают структурно неравновесные конфигурации, которые позволяют всей системе в целом получить наименьшее значение энергии среди возможных. Такие назвали фрустрированными. Если у нефрустрированных витритов объем полости максимален при данной температуре, то фрустрированные витриты, напротив, обладают минимально возможным объемом. Компьютерное моделирование, проведенное Мацумото, показало, что средний объем полостей витритов с ростом температуры линейным образом уменьшается. При этом фрустрированные витриты значительно уменьшают свой объем, тогда как объем полости нефрустрированных витритов почти не меняется.

Итак, сжатие воды при увеличении температуры, по мнению ученых, вызвано двумя конкурирующими эффектами — удлинением водородных связей, которое приводит к увеличению объема воды, и уменьшением объема полостей фрустрированных витритов. На температурном отрезке от от 0 до 4°C последнее явление, как показали расчеты, преобладает, что в итоге и приводит к наблюдаемому сжатию воды при повышении температуры.

Это объяснение основано пока только на компьютерном моделировании. Экспериментально его очень трудно подтвердить. Исследование интересных и необычных свойств воды продолжается.

Источник