Какой водой разбавлять спирт

Для того чтобы получить водку высокого класса в домашних условиях, необходимо знать какой водой разбавлять спирт. О видах спирта, его крепости, правильных пропорциях и процессе разбавления, поговорим далее, а также выясним что же такое «исправленная вода».

Какой водой разбавлять спирт.

Процесс смешивания основных ингредиентов, которых всего два — спирт и водка, довольно прост. Такой метод изготовления водки называют «холодным» способом, его применяют как в домашних условиях, так и в промышленном производстве. Чтобы конечный результат не огорчил, а порадовал качеством и крепостью продукта, необходимо знать как правильно организовать процесс смешивания. Итак, начнем.

Требования к спирту

Основной ингредиент домашней водки — это очищенный этиловый спирт. В чистом виде его крепость может достигать 96,5% (продукт класса «Экстра»), но лучше всего использовать спирт класса «Люкс» с процентом крепости 96,3. Также допустимо использовать алкогольный спиртосодержащий продукт высшей очистки 96,2%, но качество полученной водки будет на порядок ниже.

«Правильная» вода — это важно

Особое внимание следует уделить воде, потому что при изготовлении домашней водки возникает вполне оправданный вопрос, а какой водой разбавлять спирт?

Обычной водой из-под крана разбавлять нельзя, в противном случае спирт при взаимодействии с ней помутнеет. Нужно использовать особенную, то есть очищенную воду, в народе ее называют «исправленной». Основные требования к воде: не должна иметь ни цвета, ни запаха, ни вкуса, быть кристально чистой.

Можно, конечно, взять и водопроводную воду, предварительно дать ей отстояться и очистить через бытовой фильтр. Но лучше всего, для разбавления спирта, использовать дистиллированную воду, которую продают в аптеке или же, как вариант, купить в супермаркете детскую питьевую.

Пропорции качественного продукта

Чтобы конечный продукт был достаточно хорошим и отвечал поставленным требования крепости, необходимо четко соблюдать пропорции во время смешивания основных ингредиентов.

При нарушении правильного соотношения спирта и воды, может получиться алкогольный продукт низкого качества, точнее говоря — слабоалкогольная вода.

Еще Д.И. Менделеевым была выведена идеальная пропорция качественной водки с приемлемой крепостью (40-42%) — две части спирта на три части очищенной воды. Важно чтобы порции измерялись не объемом (мл), а весом (г), это поможет более точно рассчитать крепость напитка.

Как повысить вкусовые качества водки

Для придания более приятного вкуса и запаха, в изготовленную в домашних условиях водку можно добавить следующие компоненты:

- сахар или мед;

- глюкозу;

- лимонную кислоту;

- апельсиновые корки;

- пищевые эссенции и ароматизаторы.

Некачественно разбавленный спирт можно легко отличить от водки, после его употребления во рту ощущается сухость и неприятный вкус. В промышленности, да и в быту, для придания разбавленному спирту (водке) большей мягкости, в качестве добавки используют пищевой глицерин (5 мг на литр продукта) или глюкозу (20 мг на один литр водки).

Что необходимо знать

Для наилучшего качества домашней водки, полученной в результате смешивания правильных пропорций спирта и воды, нужно учесть несколько важных моментов:

- спирт всегда льется в подготовленную воду, а ни в коем случае не наоборот. Специалисты домашних алкогольных заготовок подтверждают тот факт, что именно от процесса смешивания напрямую зависит качество полученного продукта;

- после разбавления необходимо обязательно встряхнуть жидкость в закрытой емкости, перевернув ее вверх дном;

- качество напитка улучшается, если изготовленную водку поставить на сутки в холодильник;

- при смешивании 200 мл спирта и 300 мл воды, конечный продукт не будет иметь объем 500 мл.

Источник

Вода для приготовления водки

Вода должна соответствовать ГОСТ Р 51355—99 и СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода питьевая естественная с исходной жесткостью до 1 моль/м 3 для приготовления водок используется без дополнительного умягчения, а с жесткостью более 1 моль/м 3 подвергается умягчению до жесткости не более 0,2 моль/м 3 или рН от 5,5 до 7,8.

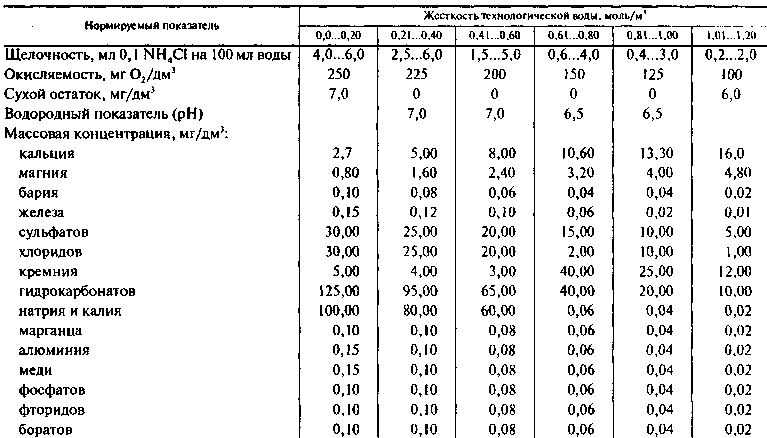

К воде в водочном производстве предъявляются также требования по содержанию отдельных компонентов и ряду других показателей, таких как жесткость, щелочность, окисляемость, рН, сухой остаток, массовая концентрация отдельных ионов.

Качество водки во многом определяется физико-химическими свойствами используемой в технологическом процессе воды и в частности составом минеральных веществ, от которых в значительной степени зависят: пищевая ценность, органолептические достоинства — прозрачность, вкус и стойкость при хранении.

Действующие в настоящее время стандарты на производство водки, допускают присутствие в воде минеральных включений, характеризуемых показателем «сухой остаток», в количестве до 500 мг/л. Фактически же в природной воде содержание минеральных солей, как правило, не превышает 400. 600 мг/л. Однако, как показывает опыт производства высококачественных сортов водки, и эта величина слишком высока. Поэтому производители водки ищут либо природные источники с мягкой и слабоминерализованной водой, либо способы искусственного снижения солесодер-жания в исправляемой воде.

Основными веществами, характеризующими солевой состав воды, являются бикарбонаты, сульфаты, хлориды и двуокись кремния. Бикарбонаты придают водке грубые, горькие оттенки, заглушающие остальные тона. Сульфаты в малых количествах придают водке «сухой», гармоничный привкус. Хлориды в повышенных количествах сообщают водке горький привкус. Наличие двуокиси кремния чревато вредным эффектом формирования силикатов, которые в готовом продукте вызывают «опал», т. е. потерю блеска и хрустальности.

Составной частью технологии водочного производства является подготовка технологической воды, которая оказывает влияние на условия приготовления сортировки, растворение, гомогенизацию и стабильность ингредиентов, рецептур, органолептических показателей, а также на стабильность изделий (формирований помутнений и осадков) при хранении.

Проведенные ВНИИПБТ исследования дали возможность разработать рекомендации по солевому составу и соотношению параметров технологической воды, обеспечивающей стабильность водок ().

На основании исследований, проведенных во ВНИИПБТ, можно сделать следующие выводы:

♦ содержание растворенных веществ и отдельных микроэлементов технологической воды может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на стабильность и вкусовые показатели водок;

♦ влияние растворенных веществ и микроэлементов на органолептику воды нельзя переносить на приготовленные на этой воде водки. Более того, технологическая вода, используемая для приготовления водок, получивших наиболее высокие оценки по органолептике, как правило, имеет более низкие баллы в качестве питьевой воды;

♦ оценку влияния отдельных растворенных компонентов можно проводить только в сочетании с составными микроэлементами и параметрами технологической воды;

♦ основным параметром, определяющим стабильность водок при хранении, является жесткость. Поэтому регламентируемые параметры, ионный и микроэлементный состав технологической воды сведены в в соответствии с наиболее характерными интервалами значений жесткости;

♦ регулирование состава технологической воды позволяет оптимизировать сочетание растворенных веществ, в пределах регламентируемых допусков и тем самым улучшает качество водок;

♦ регламентируемая величина жесткости, в сочетании с соответствующими ей значениями щелочности, рН, окисРекомендации по солевому составу технологической воды

ляемости, сухого остатка, содержанием растворенных веществ и микроэлементов, гарантирует отсутствие осадков, естественно, при соответствующей химической стойкости стеклопосуды и соблюдении технологии приготовления и внесения ингредиентов рецептуры;

♦ оптимизация органолептических показателей достигается путем регулирования состава технологической воды в пределах регламентируемых допусков. При этом конкретное соотношение растворенных веществ и микроэлементов зависит от качества спирта, активности ресурса наработки активного угля, соотношения ингредиентов рецептуры и других технологических факторов;

♦ естественные воды с жесткостью до 1,0моль/м 3 и сухим остатком до 250 мг/л могут использоваться в качестве технологической воды без корректирования их состава.

Растворенные в воде минеральные вещества по-разному влияют на органолептические характеристики водок.

Кальций определяет полноту вкуса, гидрокарбонат кальция смягчает вкус водки и умягчает ее жгучесть, однако его содержание жестко регламентируется, т. к. карбонат кальция является основной причиной осадкообразования в водках.

Натрий в хлоридной форме придает водке кисло-соленый привкус, калий при концентрации более 10 мг/л усиливает кисло-соленый привкус. Калий обычно присутствует в природных водах в небольших количествах. При концентрации более 10 мг/л усиливает кисло-соленый привкус хлоридов натрия.

При повышенном содержании железа (концентрация более 0,02 мг/л) водка приобретает неприятный вкус («чернильный» привкус), образуются видимые глазом помутнения.

Марганец, как и железо, отрицательно влияет на вкусовые качества водок, которые проявляются уже при концентрации 0,02 мг/л.

Соединения меди придают водке грубый металлический привкус, который проявляется при концентрации 0,02 мг/л.

Карбонаты при повышенных концентрациях придают продукту грубые, горькие оттенки, которые легко заглушают остальные тона, чем сильно ухудшается вкус водки.

Бикарбонаты имеют высокую буферность, способны нейтрализовать кислотные ингредиенты рецептуры, при концентрациях выше регламентных придают грубые, горькие оттенки, которые легко заглушают остальные тона, чем сильно ухудшается вкус готового изделия.

Хлориды в умеренных концентрациях создают мягкие тона «послевкусия».

Сульфаты при концентрации более З5. 40мг/л создают устойчивую горечь во вкусе, которую часто воспринимают как альдегидную, участвующую в формировании осадков гипса.

Кремний положительно влияет на вкусовые достоинства водок, однако при повышенной концентрации и рН > 7 образует осадки силикатов.

Фосфаты при рН > 6,7 придают водке кислый привкус, а при рН > 7,3 — неприятный мыльный привкус.

Нитраты могут быть как нехимической природы, так и результатом процессов биораспада. Концентрация выше 7 мг/л указывает на слишком высокое биологическое или химическое загрязнение воды, что придают водкам неприятный горьковато-вяжущий привкус. Содержание нитратов в технологической воде не должно превышать 3. 4 мг/л. Нитраты являются продуктами биораспада и индикатором заражения воды колиформными бактериями. Нитраты являются сильными токсинами, поэтому их концентрация не должна превышать 0,1 мг/л.

Марганец, никель и кобальт также отрицательно влияют на вкусовые качества водок, которые проявляются при концентрации 20 мкг/л.

Алюминий в технологической воде при производстве водок находится в виде сульфата и гидратированных алюмосиликатов, при концентрации более 0,02 мг/л способствует образованию кремнийсодержащих осадков.

Микробиологическое обсеменение может стать причиной аморфных помутнений вследствии денатурирования протеина клеток микрофлоры в спиртсодержащей среде. Непредсказуемо ухудшаются все органолептические показатели готовых водок. Общее микробное число не должно превышать 10 КОЕ/1 см 3 воды.

Прозрачность — параметр, к которому предъявляют возрастающие требования, особенно для водок, поставляемых на экспорт. Определяется по оптической плотности в процентном отношении к эталону бидистиллированной воды (л = 364 нм и толщина кюветы — не менее 95 %).

Цветность (окраска) определяется наличием в воде соединений гуминовых, галловых и фульвокислот, углеводородных соединений (образуются в результате распада растений и микроорганизмов). Наличие цветности в технологической воде не допустимо.

Привкус и запах определяются как естественными соединениями (гуминовых и фульвокислот, наличием гидроокисей железа, марганца, растворенного сероводорода), так и искусственными причинами (наличие растворенных нефтепродуктов, хлороокисленной органики и других антропогенных загрязнителей). В технологической воде привкус и запах не должны превышать одного балла при 20 °С.

Источник

Вода для разбавления

Gorsiniya, Тут же про разбавление спирта тема

Добавлено через 2мин.:

зеленый, Даже тут есть нюансы. Где-то были эксперименты по водоподготовке для браги

Вроде есть разница

Посл. ред. 23 Июня 15, 06:23 от mak

дело на сколько я помню не в кипячении а в мягкости воды.

сам я не заморачиваюсь, руки не доходят пока mak, 23 Июня 15, 08:51

Приведу три цитаты:

«Вода, применяемая для технологических целей на спиртовом заводе, должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к питьевой воде»

(жесткость — не более 7 мг-экв/л сухой остаток — не более 1000 мг/л)

«В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарно -эпидемиологической службы, сухого остатка может быть допущено до 1500 мг/л, при этом жесткость не должна превышать 10 мг-экв/л»

«В ликероводочном производстве вода — один из видов сырых материалов, составляющих 60% от объема водки. Чрезвычайно важное значение здесь имеет жесткость воды и ее солевой состав. Общая жесткость воды для приготовления ликеро-водочных изделий не должна превышать 1 мг-экв/л при использовании естественной неумягченной воды и 0,36 мг-экв/л при умягченной воде.

Более жесткая вода непригодна для приготовления водки и ликеро-водочных

изделий, так как при смешивании со спиртом растворенные в воде соли кальция и магния выпадают в осадок, вследствии чего водно-спиртовая смесь становится мутной.Это объясняется меньшей растворимостью кальциевых и магниевых солей в водно-спиртовых смесях, чем в воде. Кроме того, жесткая вода придает водке неприятный вкус»

«Технология спиртового и ликеро-водочного

производства.»

Г.И.Фертман, М.И.Шойхет

М. «Пищевая промышленность», 1973 г.

Источник

Вода для приготовления водки и способы очистки в винокурении

Важнейшим сырьевым компонентом водки служит вода, точнее — мягкая вода русских рек. Для водки годится только вода, обладающая мягкостью не более 4 мг/экв. Такой водой до 20-х годов XX века была московская (2 мг/экв.) и невская вода (4 мг/экв.), то есть вода верховьев Москвы-реки, Клязьмы и Невы. Превосходной по качеству водой была и остаётся вода мытищинских ключей (родников), откуда уже в XVIII веке был проведён в Москву водопровод (более 20 км). В настоящее время воду для водки (московской) берут частично из мытищинских родников, а также из рек Рузы, притока Москвы-реки, и Вазузы, притока Волги в её верховьях (к западу от Москвы, которые протекают в густолесистом районе и обладают мягкой (2-3 мг/экв.), чистой, вкусной водой.

Среди технологических приёмов изготовления водки с самого начала её производства большое место в русском винокурении заняли способы очистки. Их разработка не имеет аналогии в винокуренном производстве Западной Европы. Дело в том, что привычка русского потребителя с глубокой древности к ароматным традиционным медовым и пивным русским алкогольным напиткам заставляла первых винокуров XV века, получавших в силу примитивности дистилляционных процессов и несовершенства тогдашнего винокуренного оборудования невкусный, с отталкивающим запахом спирт, всемерно разрабатывать приёмы избавления от этого запаха, а потому искать, в первую очередь, эффективные способы очистки хлебного спирта от примесей — сивушных масел, эфиров, альдегидов. Поскольку совершенствовать дистилляционный процесс было невозможно, не имея закрытой медной стеклянной аппаратуры и не питая даже надежды на применение подобных «утончённых» материалов в спирто-водочном оборудовании, то вся надежда возлагалась на испытанные в медоварении и медоставлении методов улучшения качества, которые были применены и к водке. К таким методам очистки относились:

Механические способы:

- Отстой спирта-сырца (раки, простого хлебного вина) с его быстрым, сильным охлаждением. (Вынос раки на мороз сразу после перегонки.)

- Переливы в другую ёмкость после отстоя и выморозки. (Эти две операции целиком были перенесены в винокурение из медоставления. Они обычно характерны для виноделия.)

- Фильтрация спирта-сырца, водно-спиртовых смесей и водки. Процессы фильтрации в русском винокурении разрабатывали длительное время и чрезвычайно тщательно, знания в этой области накапливали и как секрет передавали из одного поколения винокуров к другому. Путём длительных эмпирических наблюдений фильтрация к началу XIX века была чрезвычайно усовершенствована, но тем не менее продолжала совершенствоваться и на протяжении XIX и XX веков. Её вели через следующие материалы:

- войлок, используемый для валенок;

- сукно;

- фетр (XIX в.);

- речной, морской и кварцевый песок;

- дроблёный камень;

- керамическую крошку;

- хлопчатобумажную ткань;

- полотно льняное;

- вату;

- промокательную бумагу разной толщины и плотности;

- древесный уголь (в XVII — XIX вв. — обыкновенный, в XX в. — активированный).

Вопросы, связанные с фильтрацией через уголь, занимают особое место в истории русского винокурения. Русскими винокурами эмпирически было доказано одно из коренных правил, обеспечивающих особые качества русской водки, а именно что нельзя непосредственно вести через уголь фильтрацию спирта-сырца или иного вида чистого спирта, что необходимо обязательно развести его водой по крайней мере до 45-50°, а ещё лучше до 40°, ибо уголь не может отнять примеси сивушных масел у высокоградусного спирта. Кроме того, начиная с конца XVIII века обращали особое внимание на повышение поглотительных способностей древесного угля путём предварительной подготовки дерева, предназначенного на уголь. С этой целью были разработаны такие способы повышения исходного качества древесного сырья, как:

- обязательное освобождение от коры перед углежжением;

- очистка чурок от сучков (их вырезали);

- освобождение чурок от сердцевины, особенно если та по своему цвету отличалась (была более тёмной) от остального дерева, от его внешнего слоя;

- из угледелания исключали вообще старые деревья, возрастом более 40-50 лет.

Наконец, эмпирически было выяснено, что уголь разных пород дерева обладает различными поглотительными способностями, и поэтому совершенно не одно и то же, какой уголь употреблять при фильтрации — высших сортов водки или низших. Если расположить все виды угля в порядке поглотительной способности от высшего к низшему, то этот список будет выглядеть следующим образом:

Практически первые четыре вида дорогостоящие и применялись в основном в XVIII веке при домашнем дворянском винокурении и отчасти в XIX веке при выделке высших сортов водки. Кроме того, их применение ограничено определёнными географическими регионами. Ольховый уголь применяли частные винокуры до 1861 года. Липовый использовали даже в советское время до 1940 года. Но практически основным видом угля в русском винокурении стал весьма рано, с XV века, берёзовый уголь, самый дешёвый, широко распространённый, изготавливаемый в массовых масштабах в царской России в течение всего XIX века как непременный компонент домашнего обихода (для самоваров) и обладающий относительно высокой поглотительной способностью. Насколько эффективны были простые берёзовые фильтры русского винокурения уже в XIX веке, до изобретения активного и активированного угля, показывает опыт, проведенный в 80-х годах XIX века. В хлебном спирте, в котором лабораторным химическим путём нельзя было обнаружить даже следов альдегида, после разбавления этого спирта водой до 45° и фильтрования через измельченный берёзовый уголь в четырех колонках было задержано до 0, 011% альдегида, то есть практически спирт был очищен «начисто», полностью, так как после этого нельзя было обнаружить никаких признаков присутствия альдегида даже раствором розанилиновой кислоты, способной вызвать изменения цвета и даже оттенка цвета водной пробы, содержащей хотя бы тысячные доли процента альдегида.

Не случайно чудесные поглотительные способности древесного угля натолкнули одного из учеников Д.И. Менделеева — будущего академика Н.Д. Зелинского, принимавшего активное участие в создании фильтров для русской водки, на мысль использовать в 1915 году угольные фильтры в противогазах как идеальное средство борьбы с ядами. Противогазы Зелинского, усовершенствованные в 1939-1940 годах, признаны до сих пор лучшими в мире и, известно, были даже на вооружении войск США в Ираке в войне 1991 года.

Наряду с механическими способами очистки уже на довольно ранней стадии производства водки в XVII веке и, особенно, в XVIII веке начинают активно применять биологические способы очистки и абсорбции, дававшие исключительно благоприятный эффект, особенно при освобождении водки от посторонних запахов.

Биологические способы:

- Использование коагулянтов в процессе винокурения, то есть введение в спирт-сырец (раку) и другие погоны хлебного спирта таких естественных биологически активных коагулирующих материалов, которые взаимодействуют с примесями спиртов и отнимают эти примеси в процессе передвоения спирта. К ним относились молоко, яйца цельные и яичный белок.

- Иногда в качестве коагулянта применяли свежеиспечённый чёрный хлеб, обычно как завершающую стадию очистки передвоенного хлебного спирта, после применения в качестве первоначального коагулянта молока.

Разумеется, эти естественные способы очистки водки чрезвычайно удорожали её стоимость, тем более что при их применении возможно было гнать лишь 45% объёма приготовленного затора, так что остальные 55%, включая коагулянты, просто шли в отбросы. Но в автаркичном помещичьем хозяйстве остатки барды (хотя и дорогостоящей, состоявшей из яиц, хлеба и молока) шли всё же на корм скоту и были практически не безвозвратно потерянными. Зато биологическая очистка давала идеальный по чистоте и вкусу спиртовой продукт.

- В качестве очистителя применяли также подмешиваемые в двоенный или троенный спирт золу, поташ (жженая зола полыни-чернобыльника), позднее — соду, в смеси, с которыми осуществляли наивысшее очищение — получение четверённого спирта-ректификата.

- Однако поскольку дистилляция высокого класса не была доступна повсеместно и поскольку сам по себе процесс дистилляции продукта от побочных запахов и сивушных масел сложен, то применяли, часто не к полуфабрикату, а к уже готовому продукту, к водке (т.е. к хлебному спирту после его разбавления водой), такие чисто винодельческие способы очистки, как выморозка и склеивание, представлявшие собой соединение механических и биологических средств очистки продукта.

Выморозка была чисто русским и весьма дешёвым, хотя и крайне экстенсивным приёмом. Но она давала прекрасный эффект. Благодаря русским сильным морозам, а также сохранению летом громадных ледников, практически державших лёд вплоть до осени, замораживание больших партий водки не представлялось сложным. Водку вымораживали в специальных небольших бочонках, имевших выставляемое дно или специальную затычку, через которую и сливали не замёрзший на морозе спирт. Вся же содержавшаяся в водке вода с примороженными к ней в виде тонкого слоя сивушными маслами превращалась в ледяной кусок, который легко выбрасывали.

Другая операция — оклеивание, наоборот, была довольно дорогостоящей, но зато не требовала больших затрат времени и давала более тонкий биологический и органолептический эффект, позволяя совершенно идеально очищать хлебный спирт или уже новую водку от

всевозможных примесей и запахов. Оклеивание состояло в добавлении в выдержанную на отстое водку рыбьего клея (карлука), который в результате диффузионного процесса как бы «прочёсывал» всю водку от сивушных масел и других химических (неэтиловых) примесей, задерживаемых затем вместе с карлуком при простой фильтрации через хлопчатобумажную ткань.

- Наряду со способами очистки хлебного спирта и водки в русском винокурении применяли и способы улучшения органолептических свойств водочного напитка, также имевшие древнюю традицию ещё в медоварении. Так, вначале для усиления крепости и аромата водки применяли хмель и другие лесные травы (так называемое зелье), затем в XVIII веке растительные добавки сока некоторых лесных ягод (рябины, малины, земляники), что в конце концов привело к развитию отдельной отрасли в спирто-водочной промышленности и к созданию так называемых русских ароматизированных водок, наливок и настоек.

Из книги В.В. Похлебкина «История водки»

Источник