Калорическая проба холодной водой

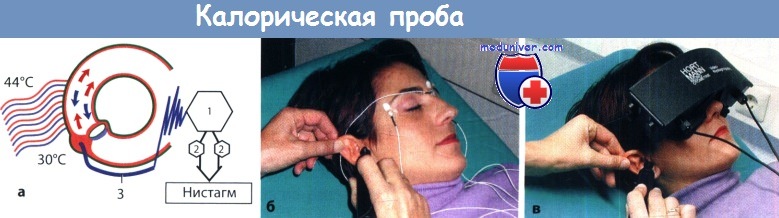

При проведении стандартной битермальной бинауральной калорической пробы пациенту в наружный слуховой проход вводится теплая или холодная вода (или воздух). Пациент при этом находится в лежачем положении, голова его должна быть приподнята на 30°. Тест проводится и с закрытыми глазами (при ЭНГ) и в нормальных условиях (глаза открыты при ЭНГ) для того, чтобы оценить влияние фиксации взора на значения пиковой скорости медленной фазы, полученные при закрытых глазах.

Для того, чтобы пациент не подавлял нистагм, его просят выполнять в уме несложные задания. Вода подается сначала в одно ухо, потом в другое, сначала теплая, затем холодная (или наоборот). Температура прохладной воды должна составлять около 30 °С, а теплой воды — около 44°. Если в слуховой проход нагнетается воздух, то температура прохладного воздуха должна равняться 21°, а теплого воздуха — 51°.

У здоровых лиц скорость медленной фазы нистагма не должна выходить за пределы нормативных значений, а значения, полученные с обоих ушей, должны быть примерно одинаковыми. Правосторонний нистагм возникает при подаче в правое ухо теплой воды и при подаче в левое ухо холодной воды. Левосторонний нистагм возникает при подаче в левое ухо теплой и в правое ухо холодной воды. Самым важным измеряемым параметром является скорость медленной фазы. Результаты калорической пробы приведены на рисунке ниже.

Оценить наличие двусторонних нарушений можно за счет следующих параметров:

(1) сумма пиковых скоростей медленной фазы всех четырех исследований;

(2) сумма пиковых скоростей на правое ухо (на холодный и на теплый стимулы) и сумма пиковых скоростей на левое ухо (на холодный и теплый стимулы);

(3) пиковая скорость медленной фазы каждого исследования.

Если сумма всех пиковых скоростей медленной фазы всех четырех исследований составляет менее 20-22 в секунду, можно говорить о двустороннем нарушении функции вестибулярного анализатора. Также в пользу двустороннего процесса говорит снижение всех пиковых скоростей ниже 8 в секунду, или снижение пиковой скорости на каждое ухо (при теплом или холодном раздражителе) менее 12 в секунду.

Двустороннее снижение пиковых скоростей говорит либо о двустороннем поражении периферического отдела вестибулярного анализатора, либо о поражении центральной нервной системы. Также необходимо оценить наличие гиперреактивности вестибулярного аппарата (> 60-150 в секунду) на одно или оба уха; нормативные значения могут быть разными в разных клиниках, но обычно составляют около 140-150 в секунду. Подобные находки достаточно редки, односторонняя гиперреактивность может быть признаком поражения мозжечка (если исключены влияние технических факторов и наличие перфорации барабанной перепонки).

В некоторых клиниках при отсутствии реакции на введение теплой или прохладной воды выполняют ирригацию водой очень низкой температуры (ледяной), чтобы оценить наличие хотя бы остаточных реакций.

а — Изменение температуры капсулы лабиринта вызывает изменение плотности перилимфы,

приводя либо к оттоку ее из ампулы (холодовая стимуляция), либо к притоку в ампулу (тепловая стимуляция).

Колебания купола индуцируют нервные стимулы, которые проводятся по преддверному нерву (3) к вестибулярному ядру (1) и ядру глазодвигательного нерва (2).

б — Исследование с помощью электродов,

в — Исследование с помощью нистагмовидеографии.

При отсутствии двустороннего снижения скорости медленной фазы, наличие одностороннего поражения (выраженное в%) вычисляется по следующей формуле: <[(правое прохладная пиковая СМФ — правое теплая пиковая СМФ) минус (левая теплая пиковая СМФ — левое прохладная пиковая СМФ)]/(правое прохладная пиковая СМФ+правое теплая пиковаяСМФ + левое прохладная пиковая СМФ+левое теплая пиковая СМФ)>х 100. Эта формула соответствует разнице между общей пиковой СМФ правого уха и общей пиковой СМФ левого уха, разделенной на сумму всех пиковых СМФ во всех исследованиях и умноженной на сто.

Для одностороннего поражения характерно значение более 20-25%. Достоверно положительное значение соответствует левостороннему поражению периферического отдела вестибулярного анализатора, а значительное отрицательное — правостороннему. При анализе калорических проб всегда нужно учитывать наличие спонтанного нистагма.

Чаще всего правосторонний нистагм возникает при орошении правого уха теплой водой и левого — прохладной, а левосторонний нистагм провоцируется введением в правое ухо прохладной воды и в левое теплой. У здоровых лиц амплитуда и правостороннего, и левостороннего нистагма должна быть одинакова (но иметь разное направление). Если выраженность калорического нистагма с одной стороны больше, чем с другой, можно говорить о преобладании направления (ПН). ПН = = <[(-пиковая СМФ правое теплая — пиковая СМФ левое прохладная) — (пиковая СМФ правое прохладная + пиковая СМФ левое теплая)]/(пиковая СМФ правое теплая + пиковая СМФ левое прохладная + пиковая СМФ левое теплая + пиковая СМФ правое прохладная)>х 100.

Клиническая значимость преобладания направления (ПН) неоднозначна, эта величина не позволяет ни локализовать поражение, ни уточнить его сторону.

Значительное преобладание направления (ПН) говорит только о том, что нистагм в одном направлении выражен сильнее, чем в другом. ПН считается выраженным, если его значение равно или превосходит 25-30%. Положительное значение ПН говорит о том, что правосторонний нистагм (полученный при орошении левого уха прохладной и правого уха холодной водой) сильнее, чем левосторонний (полученный при орошении левого уха теплой и правого уха холодной водой). Отрицательное значение ПН возникает в случаях, когда левосторонний нистагм оказывается сильнее, чем правосторонний.

Нарушение подавления фиксацией (%) вычисляется путем разделения СМФ, полученной сразу перед фиксацией взора, на пиковую СМФ (условия обычного зрения сразу после фиксации взора). Обычно этот параметр измеряется хотя бы два раза (орошение правого и левого уха теплой или прохладной водой).

При полном подавлении значение будет равняться 0%, полное отсутствие подавления — 100%. Значительное нарушение подавления (более 50-60%) говорит в пользу нарушения центрального генеза.

Согласно недавнему исследованию, в котором приняли участие 77 пациентов с односторонним поражением периферического отдела вестибулярного анализатора и 80 контрольных лиц, показало, что чувствительность и специфичность калорической пробы составляют 83% и 78% соответственно. Наиболее диагностически значимым признаком является одностороннее ослабление функции, затем идет СМФ после введения теплой жидкости и СПФ после введения прохладной жидкости. Клиническая значимость ПН в диагностике односторонних нарушений периферического отдела вестибулярного анализатора невелика.

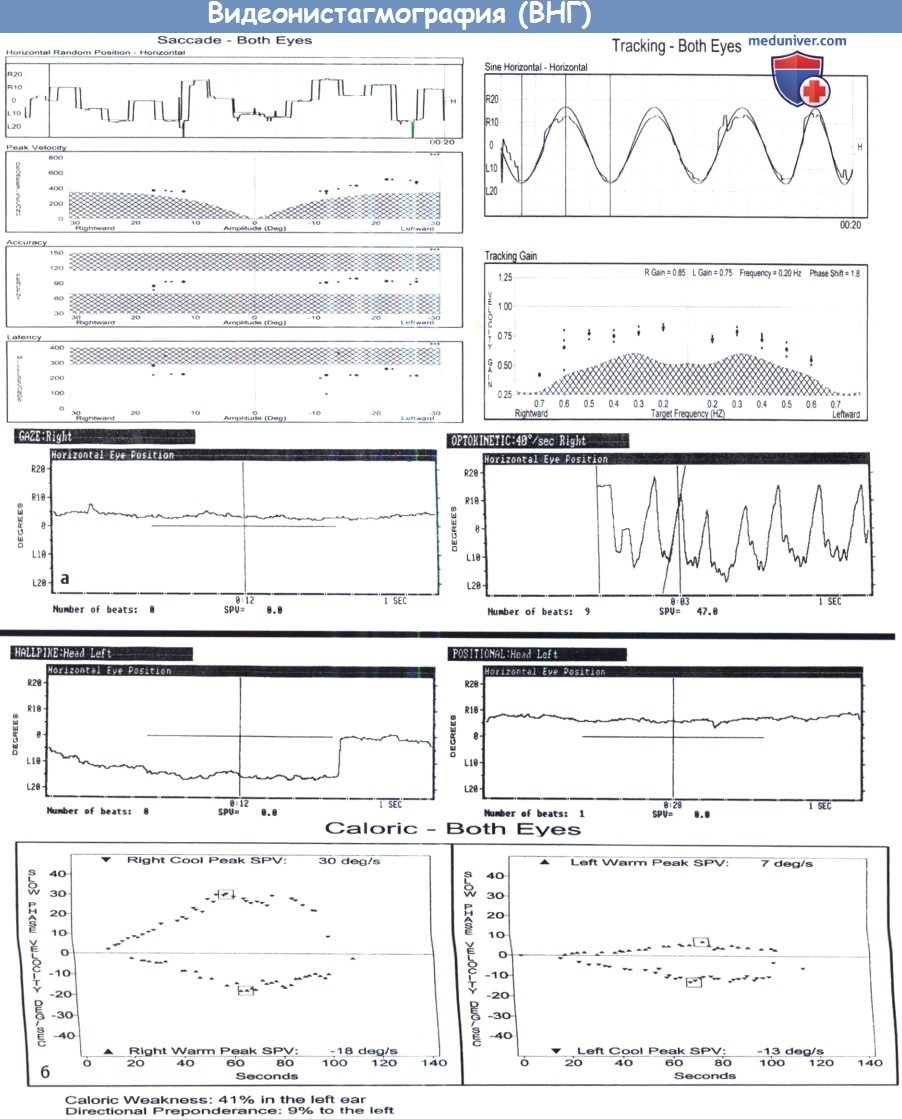

(а) Тест саккад (скорость медленной фазы, точность, латентный период) в пределах нормы. При исследовании взора (показаны только результаты при взгляде вправо) нистагм при взгляде прямо, вправо или влево отсутствует.

Маятниковые движения в норме (плавные синусоидальные линии и прирост скорости в пределах нормы).

(б) При выполнении маневра Холлпайка с поворотом головы вправо или влево нистагма нет (показаны результаты только с поворотом влево).

При позиционных пробах с поворотом головы вправо, влево, запрокидыванием и свешиванием головы нистагма тоже нет (показаны только для поворота влево).

При проведении битермальных калорических проб общая СМФ правого уха составляет 48° (30 минус-18) и СМФ левого уха 20 (7 минус-13).

Одностороннее ослабление (%) рассчитывается как [(48-20)/(48 + 20)] х100=41 %; ослабление елевой стороны.

Преобладание направления (ПН,%), при правостороннем нистагме равном [- (-18)+-13] = 31 степень в секунду и при левостороннем равном (30+7) = 37 степеней в секунду,

вычисляется как ПН (31—37)/(31 +37)х 100=-9% (преобладание влево, в пределах нормы). Результаты калорических проб характерны для левосторонней периферической вестибулопатии.

Интраоперационно диагностирована левосторонняя невринома слухового нерва.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Калорическая проба холодной водой

Вращательная проба. Описание вращательной пробы читатели могут найти в учебниках болезней уха, горла и носа. Подробное ознакомление с методом исследования является необходимым условием для целей диагностики заболеваний вестибулярного аппарата у взрослых. Вращательная проба оказалась непригодной для исследований у маленьких детей, т.к. применение этой пробы было сопряжено со значительными трудностями и получаемые результаты часто были противоречивыми.

При исследованиях вестибулярного аппарата у детей мы пользуемся двумя методами: калорическим и хронаксометрическим, который заключается в определении времени, необходимого для получения ответной реакции вестибулярного аппарата на короткие электрические раздражители.

Калорическая проба. Калорическая проба используется для исследования функционального состояния каждого лабиринта в отдельности. Она заключается в охлаждении или же согревании уха. Для этой цели пользуются водой или воздухом, имеющим температуру более высокую или же более низкую, чем температура тела. Наилучшие результаты могут быть получены при отклонении головы исследуемого назад на 60″ в таком положении раздражается горизонтальный полукружный канал лабиринта.

Количество воды, время вливания и её температура могут быть различными и зависят от характера исследования. Детям лучше всего вливать в течение 10—12 секунд 50 миллиметров воды, имеющей температуру 15°—16°. Чрезвычайно важным является использование всегда одного и того же метода исследования, что даёт возможность сравнивать между собой результаты, получаемые при различных типах заболевания. При здоровом лабиринте по прошествии от 15 до 30 секунд возникает нистагм, удерживающийся в течение 1—2 минут.

Если нистагм не возник, следует увеличивать количество воды, не изменяя ее температуры, пока не появятся типичные симптомы раздражения лабиринта: нистагм, нарушение равновесия, промахивание.

Направление нистагма, падения и промахивания зависит от температуры воды. Холодная вода вызывает нистагм в сторону, противоположную той, на которой находится исследуемое ухо, падение и промахивание — в сторону исследуемого лабиринта; при воздействии теплой воды наблюдается обратная реакция — нистагм в сторону исследуемого уха, падение и промахивание в сторону противоположную той, с которой производится исследование.

Гальваническая проба. Эта проба заключается в определении пороговой силы постоянного тока в mА, которая вызывает пороговую реакцию вестибулярной части преддверно-слухового нерва, т.е. наклон тела в сторону, противоположную той, с которой раздражается электрическим током ухо. Данное исследование является классическим способом определения порогового возбуждения по методу Du-Bois-Raymond. Гальваническая проба не получила широкого применения в отоларингологической практике.

Электронистагмография. Значительный прогресс в исследованиях функции вестибулярного аппарата связан с применением метода электронистагмографии. Этот метод был предложен уже в 1922 году Schott, однако, дальнейшее развитие и широкое применение он получил, главным образом, в последнем десятилетии благодаря работам Aschan, Mittermaier, Montandon, Stahli и многих других. Этот метод заключается в графической регистрации нистагма, основанной на использовании различий в величине потенциалов роговицы и сетчатки, возникающих во время движений глазных яблок.

Потенциалы сетчатки и роговицы воспринимаются с помощью электродов, укрепленных на коже в области глазниц, и после их усиления в соответствующим образом модифицированных аппаратах типа электроэнцефалографа или же электрокардиографа — записываются на бумажной ленте. Таким образом можно регистрировать как самопроизвольный и позиционный нистагм, так и калорический и вращательный в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Преимущества электронистагмографии по сравнению с ранее применявшимися способами непосредственного наблюдения и оценки нистагма являются очевидными. Во время исследования глаза больного могут быть закрыты, что способствует ликвидации фиксации, задерживающей перемещения глазного яблока при нистагме. Графическая запись нистагма, получаемая в результате исследования, дает возможность произвести подробный качественный и количественный анализ его основных признаков, а именно: длительности, амплитуды и быстроты.

Последний признак особенно точно характеризует степень возбуждения вестибулярного аппарата. Bochenek на основании исследований, произведенных в Варшавской Отоларингологической Клинике, пришёл к заключению о том, что метод электронистагмографии должен быть одним из способов обычного клинического обследования отоларингологических больных. Применение электронистагмографии явилось причиной коренных изменений в способах исследования вестибулярного аппарата точно так же, как в свое время введение аудиометрии, вызвало переворот в аудиологии.

Источник

Калорическая проба холодной водой

Как известно, термином «тонус» обозначают состояние длительного укорочения или напряжения мышц, которое возникает и поддерживается рефлекторно и отличается малой утомляемостью и большой экономичностью (Е. К. Жуков). Наиболее простой пробой для определения тонуса мышц является наблюдение за состоянием вытянутых рук при закрытых глазах.

При этом опускание правой и левой руки должно происходить более или менее равномерно. Водак и Фишер указали, что если произвести раздражение вестибулярного аппарата, то в одной руке появится ощущение тяжести и она опустится вниз, тогда как другая рука поднимется вверх; для пробы Водак—Фишера характерно непостоянство результатов, так как мышечный тонус зависит от ряда других экстралабиринтных факторов.

Поэтому исследование нарушения мышечного тонуса в практических целях пока не имеет широкого распространения.

Пальце-носовая проба

Если предложить здоровому человеку при закрытых глазах коснуться указательным пальцем кончика носа, то он выполнит это задание безошибочно; столь же безошибочно осуществляется так называемая указательная проба, которая состоит в том, что яри закрытых глазах обследуемый безошибочно попадает указательным пальцем в палец врача, причем это движение одинаково легко происходит в горизонтальном или вертикальном направлении.

Эти пробы имеют значение для определения состояния функции лабиринта, так как в случае ее нарушения наступает отчетливое извращение данных проб.

Степень промахивания может быть измерена путем отсчета делений, нанесенных на линейку, расположенную перед больным (Барани); деления линейки отстоят друг от друга на расстоянии 5 см. Различают спонтанное и реактивное промахивание; реактивное промахивание, наступающее после раздражения лабиринта, направлено в сторопу медленного компонента нистагма; если же имеется нарушение преддверно-мозжечкового пути, то указанное направление реактивного промахивания изменяется; при заболеваниях лабиринта, мозжечка может наблюдаться спонтанное промахивание.

Калорическая проба

Эта проба широко применяется для исследования функции ушного лабиринта. Впервые она была предложена в 1904 г. Барани, хотя и до этого было известно, что после вливания в слуховой проход 10—15 мл холодной (температуры 17—18°) воды может возникнуть головокружение, рвота, неуверенная походка. Реакция на калоризацию состоит в том, что при охлаждении, например, правого наружного слухового прохода через некоторый период времени (латентный период), возникает лабиринтный нистагм, быстрый компонент которого направлен влево, а медленный— вправо; если после калоризации холодной водой предложить исследуемому коснуться указательным пальцем правой руки кончика носа, то будет промахивание вправо, т. е. в сторону медленного компонента нистагма.

Если же в правый слуховой проход вливать горячую воду (температуры 38—40°), то быстрый компонент лабиринтного нистагма будет направлен вправо, а медленный компонент—влево; промахивание после калоризации правого уха горячей водой будет происходить влево. Таким образом, независимо от того, производится ли калорическая реакция холодной или теплой водой, промахивание наступает в сторону медленного компонента нистагма.

Различают два варианта калорической пробы: 1) применение большого количества (80—100 мл) воды, 2) вливание небольшого количества (5 мл) воды—способ Кобрака (Kobrak). Техника получения калорического нистагма при использовании большого количества воды состоит в следующем. При помощи отокалориметра Брюшшгса или ушного шприца емкостью 80—100 мл, который наполняют кипяченой водой температуры 17—18°, после оттягивания ушной раковины исследуемого кверху и кзади для того, чтобы выпрямить слуховой проход, медленно вливают воду по задней стенке слухового прохода; вода стекает в почкообразный тазик, который исследуемый держит у ушной раковины.

Критерием степени возбудимости ушного лабиринта при калорической реакции служит количество воды, потребовавшееся для получения нистагма, и продолжительность последнего, а также длительность латентного периода; у большинства здоровых людей для получения калорического нистагма требуется 60—70 мл воды температуры 17—18°; однако колебания могут наблюдаться в довольно больших пределах (например, от 20 до 300 мл). Длительность нистагма обычно 50—60 секунд.

Источник