- Кессонная болезнь у водолазов и дайверов

- Кессонная болезнь – что это?

- Варианты течения кессонной болезни

- Патогенез развития

- Как обнаружить и лечить кессонную болезнь?

- Кессонная болезнь ( Декомпрессионная болезнь )

- МКБ-10

- Общие сведения

- Причины

- Патогенез

- Классификация

- Симптомы кессонной болезни

- Осложнения

- Диагностика

- Лечение кессонной болезни

- Прогноз и профилактика

Кессонная болезнь у водолазов и дайверов

Статья подготовлена специалистом исключительно в ознакомительных целях. Мы настоятельно призываем вас не заниматься самолечением. При появлении первых симптомов — обращайтесь к врачу.

Кессонная болезнь – это профессиональная патология, которая поражает преимущественно дайверов и водолазов. В медицинских словарях это нарушение носит название декомпрессионной болезни (ДКБ).

Кессонная болезнь – что это?

Кессонная болезнь – это нарушение нормального кровоснабжения органов и тканей, спровоцированное резким падением давления газов, которые вдыхает человек (кислород, азот, водород). Газы, которые присутствуют в крови в растворенном виде, преобразуются в пузырьки. Они препятствуют нормальному току крови, способствуют разрушению сосудистой стенки и клеток тканей. Если заболевание имеет тяжелое течение, то человек может остаться инвалидом или вовсе погибнуть. Часто такое состояние развивается у людей, которые находятся в условиях повышенного атмосферного давления. Оно манифестирует в тот период, когда человек возвращается в среду с нормальным атмосферным давлением, но при этом не соблюдает необходимые меры безопасности.

В группе риска находятся люди, которые занимаются строительством портов, мостов, подводных туннелей, то есть все водолазы. Причем пострадать могут не только профессионалы, но и любители понырять на глубину. Человек, находящийся в специальной камере-кессоне или в гидрокостюме испытывает на себе воздействие повышенного атмосферного давления. Оно увеличивается специально, чтобы уравновесить давление воды на костюм или камеру.

Погружение под воду проходит в 3 этапа:

Этап компрессии, в ходе которого давление повышается.

Этап выполнения необходимых работ, когда человек пребывает в условиях повышенного атмосферного давления.

Этап декомпрессии, когда давление снижается, а человек поднимается на поверхность.

Если во время первого или третьего этапа были допущены нарушения, то у водолаза может развиться кессонная болезнь.

Люди узнали о заболевании в 1841 году, когда были изобретены первые камеры-кессоны с воздушными насосами. Их применяли для строительства мостов и тоннелей, проходящих под водой. Люди, которые пребывали в этих камерах, предъявляли жалобы на боли в суставах, на онеменение рук и ног, на параличи. Сейчас все эти симптомы тщательно изучены, их относят к признакам, характеризующим кессонную болезнь первого типа.

Варианты течения кессонной болезни

Современная медицина выделяет 3 типа кессонной болезни.

Они различаются в зависимости от того, какие именно органы пострадали в ходе погружения под воду:

Первый тип кессонной болезни. Эта разновидность заболевания несет угрозу жизни, но она не велика. Человек будет испытывать суставные боли, пострадает его лимфатическая система, кожные покровы и мышцы. Кроме болей в плечевых и локтевых суставах, у пострадавшего усилятся боли в спине и мышцах. Они будут набирать интенсивность при попытке совершить движение. Характер боли сверлящий. Также наблюдаются кожные высыпания по типу пятен, которые сильно зудят, лимфатические узлы увеличиваются в размерах.

Второй тип кессонной болезни представляет угрозу жизни человека. В патологический процесс будет вовлечен головной и спинной мозг, кровеносная и дыхательная система. Человек испытывает нарушения мочеиспускания, у него появляются сильные головные боли, шум в ушах. Если болезнь имеет тяжелое течение, то пострадавший может оглохнуть и ослепнуть, не исключена кома. Удушье также является симптомом кессонной болезни второго типа, но случается оно редко. Однако нельзя оставлять одышку и боли в грудной клетке без внимания, так как это грозит летальным исходом. Еще одна опасность длительного пребывания человека в условиях повышенного атмосферного давления – это развитие асептического некроза костной ткани.

После случившейся декомпрессии кессонная болезнь развивается у половины людей. Чаще всего заболевание имеет тяжелое течение. Первые признаки случившегося нарушения в организме появляются через 6 часов после подъема на поверхность. Хотя имеются сведения о развитии кессонной болезни даже спустя 24 часа после погружения.

Патогенез развития

Чтобы найти объяснение тому, как развивается кессонная болезнь, необходимо обратиться к физике, а именно к закону Генри. В нем говорится о том, что газы растворяются в жидкости с такой интенсивностью, с которой на эти газы оказывает давление сама жидкость. То есть, чем выше давление, тем лучше растворяются газы. Чем быстрее давление понижается, тем быстрее газы в крови будут формировать пузырьки. Причем появятся они не только в крови, но и в иных жидкостях человеческого тела. Поэтому при кессонной болезни страдает спинной и головной мозг, суставы и лимфатическая система.

Пузырьки газа, которые появились во время резкого перепада давления, будут объединяться и перекрывать сосуды, а также разрушать клетки, либо пережимать их. Итогом такого нарушения становятся тромбы, которые могут либо разорвать сосуд, либо вызвать отмирание его тканей. С током крови, газы путешествуют по всему организму и могут вызвать нарушение в работе практически любого органа.

Итак, причины, которые способны приводить к кессонной болезни:

Слишком быстрый подъем на поверхность с глубины.

Погружение в холодную воду.

Сильная усталость, либо пребывание в состоянии стресса.

Избыточная масса тела.

Авиаперелет после погружения на глубину.

К развитию патологии при погружении в кессонной камере, будут приводить следующие причины:

Слишком долгое пребывание человека под водой.

Погружение на глубину более 40 метров. В таких условиях давление повышается на 4 атмосферы и более.

Как обнаружить и лечить кессонную болезнь?

Чтобы доктор имел возможность выставить верный диагноз, ему нужно максимально подробно сообщить о симптомах, которые испытывает человек. Врач назначит пациенту МРТ или КТ головного и спинного мозга, что позволит установить характерные нарушения в них. Дисбарический остеонекроз также является признаком кессонной болезни, который можно обнаружить благодаря проведению томографии.

В 80% случаев заболевание удается полностью вылечить. Однако для этого терапия должна быть назначена как можно раньше.

Для рекомпрессии используют специальное оборудование, которое подает в кровоток пострадавшего кислород в большом количестве. Это позволяет вывести из крови лишние пузырьки азота. Кислород поступает в организм человека под высоким давлением. Если нет возможности провести терапию сразу после подъема с глубины, то пациента нужно как можно быстрее доставить в медицинское учреждение.

Последующая терапия будет направлена на устранение симптомов кессонной болезни. Пациенту назначают обезболивающие препараты, средства для снятия воспаления и для укрепления иммунитета.

Чтобы у человека не развивалась кессонная болезнь, нужно правильно рассчитывать декомпрессионный режим, медленно подниматься с глубины. Это позволяет организму адаптироваться и не реагировать остро на перепады давления. Современные камеры оснащены компьютерными технологиями, которые минимизируют риски развития кессонной болезни. Однако компьютер не в состоянии оценить индивидуальные особенности организма каждого человека. Кроме того, случается, что сами люди просто игнорируют все правила безопасного погружения и подъема на поверхность.

Стоит принять во внимание, что кессонная болезнь может развиваться не только у водолазов, которые погружаются очень глубоко. В легкой степени патология может протекать даже у дайверов. Поэтому так важно знать симптомы болезни и избегать причин, приводящих к ее возникновению.

Видео: что такое кессонная болезнь?

Образование: В 2013 году закончен Курский государственный медицинский университет и получен диплом «Лечебное дело». Спустя 2 года окончена ординатура по специальности «Онкология». В 2016 году пройдена аспирантура в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова.

Наши авторы

Общий анализ крови (ОАК) – это первое исследование, с которого начинается диагностика заболеваний или профилактический осмотр у врача в рамках ежегодной диспансеризации. Без этого простого, но важного теста невозможно объективно оценить состояние здоровья человека. ОАК иначе называется общеклиническим или.

Биохимический анализ крови («биохимия» или просто БАК) – это высокоинформативный лабораторный тест, который позволяет судить о состоянии и функциональном статусе большинства внутренних органов и систем человеческого организма. Наряду с общим или общеклиническим анализом, это исследование крови проводится на первой стадии.

Моча представляет собой биологическую жидкость, конечный результат естественного процесса жизнедеятельности человека. Она образуется в почках человека в два сложных этапа. Вместе с выходящей жидкостью из организма выводится: мочевина, как конечный продукт белкового обмена, электролиты, мочевая кислота, а также витамины и гормоны

Аланинаминотрансфераза или сокращенно АЛТ представляет собой особый эндогенный фермент. Его включают в группу трансфераз и подгруппу аминотрансфераз. Синтез данного фермента проходит внутриклеточно. В кровь поступает его ограниченное количество.

АСТ, АсАТ, AST или аспартатаминотрансфераза – это одно и то же понятие, обозначающее один из ферментов белкового обмена в организме. Этот фермент ответственный за синтез аминокислот, входящих в состав клеточных мембран и тканей. Не во всех органах АСТ проявляет.

Источник

Кессонная болезнь ( Декомпрессионная болезнь )

Кессонная болезнь – это комплекс симптомов, формирующийся при образовании газовых пузырьков в сосудах и тканях на фоне быстрого снижения атмосферного давления. Патология может быть острой либо хронической. Проявляется болями в суставах, мышцах, синдромом Меньера, диспепсией, признаками поражения ЦНС, острой легочной и сердечно-сосудистой недостаточностью. При постановке диагноза используются анамнестические данные и результаты объективного осмотра, для оценки состояния различных органов применяется рентгенография, УЗИ, МРТ, КТ. Лечение – рекомпрессия с последующей медленной декомпрессией, симптоматическая лекарственная терапия.

МКБ-10

Общие сведения

Кессонная болезнь (декомпрессионная болезнь, ДКБ) – комплекс изменений, развивающихся при переходе от высокого атмосферного давления к нормальному, реже – от нормального к пониженному. Свое название патология получила от слова «кессон», обозначающего камеру, созданную в 40-х годах XIX века и предназначенную для проведения работ под водой либо в условиях водонасыщенных грунтов. ДКБ считается профессиональным заболеванием подводников и специалистов, работающих в условиях кессонных камер, в отдельных случаях диагностируется у летчиков. В последние годы из-за широкого распространения дайвинга выявляется у других групп населения. Согласно статистическим данным, частота заболевания составляет 2-4 случая на 10 000 погружений.

Причины

Непосредственной причиной кессонной болезни является быстрое снижение атмосферного давления при изменении глубины погружения в воду, реже – при подъеме самолета на значительную высоту. Чем быстрее изменяется атмосферное давление – тем больше риск возникновения данной патологии. Факторами, увеличивающими вероятность развития заболевания, считаются:

- Старение организма. По мере старения состояние всех органов ухудшается. Это становится причиной снижения компенсаторных возможностей легких и сердца в период изменения давления.

- Переохлаждение. Сопровождается замедлением кровотока в периферических сосудах. Кровь из отдаленных участков тела медленнее поступает в легочные сосуды, газ в меньшей степени выделяется из крови физиологическим путем.

- Обезвоживание. Вязкость крови при данном состоянии увеличивается, что провоцирует замедление кровообращения. При изменении внешнего давления на периферии возникает стаз, который усугубляется формированием пузырьков, блокирующих просвет сосудов.

- Физическая нагрузка. Потенцирует нарушение равномерности кровотока, вследствие чего создаются условия для интенсивного растворения газов в крови с последующим появлением «тихих» пузырьков. Характерной особенностью является отложение микропузырьков в суставах и повышение вероятности возникновения патологии при следующих погружениях.

- Липидемия, излишний вес. Жиры обладают повышенной гидрофобностью, поэтому при их высоком содержании более активно образуются пузырьки. Клетки жировой ткани интенсивно растворяют инертные газы, входящие в состав дыхательных смесей.

- Гиперкапния. Развивается при низком качестве дыхательной смеси или попытках ее «сэкономить», задерживая дыхание. Увеличение количества CO2 провоцирует сдвиг кислотно-основного состояния в кислую сторону. Из-за этого в крови растворяется больше инертных газов.

- Алкогольное опьянение. При приеме алкоголя возникает обезвоживание. Кроме того, молекулы спирта вызывают соединение мелких пузырьков в более крупные и становятся центрами, вокруг которых образуются большие пузыри, закупоривающие кровеносные сосуды.

Патогенез

При повышенном давлении газы дыхательной смеси вследствие диффузии в значительных количествах растворяются в крови капилляров легочной ткани. Когда давление снижается, наблюдается противоположное явление – газы «выходят» из жидкости, формируя пузырьки. Чем быстрее меняется давление, тем интенсивнее становится процесс обратной диффузии. При быстром подъеме кровь пациента «закипает», выделяющиеся газы образуют множество крупных пузырьков, которые могут блокировать сосуды разного калибра и повреждать различные органы.

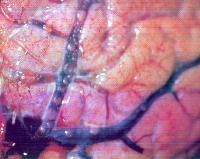

Крупные пузырьки соединяются с мелкими, к образовавшимся пузырям «прилипают» тромбоциты, формируются тромбы, прикрепляющиеся к стенкам мелких сосудов и перекрывающие их просвет. Часть тромбов отрывается с фрагментами сосудистой стенки, мигрирует по кровеносному руслу и блокирует другие сосуды. При скоплении большого количества таких образований развивается газовая эмболия. При значительном повреждении стенок целостность артериол нарушается, возникают кровоизлияния.

Появление пузырей и образование их комплексов с тромбоцитами запускает каскад биохимических реакций, вследствие которых в кровь выбрасываются различные медиаторы, возникает внутрисосудистое свертывание. Пузырьки также образуются вне сосудистого русла, в суставных полостях и мягкотканных структурах. Они увеличиваются в объеме и сдавливают нервные окончания, провоцируя боли. Давление на мягкотканные образования становится причиной их повреждения с формированием очагов некроза в мышцах, сухожилиях и внутренних органах.

Классификация

Из-за возможности поражения различных органов, существенных различий в тяжести и прогнозе самой рациональной с практической точки зрения считается систематизация типов кессонной болезни на основании преобладающих проявлений. Клиническая классификация М. И. Якобсона представляет собой развернутый вариант выделения степеней заболевания с учетом симптоматики. Различают четыре формы патологии:

- Легкая. Превалируют артралгии, миалгии, невралгии, обусловленные сдавлением нервных окончаний газовыми пузырьками. У ряда больных выявляется ливедо, зуд, сальность кожи, вызванные закупоркой мелких поверхностных вен, протоков сальных и потовых желез.

- Средней тяжести. Преобладают расстройства со стороны вестибулярного аппарата, глаз и ЖКТ, возникающие вследствие эмболии капилляров и артериол лабиринта, скопления газовых пузырей в сосудах брыжейки и кишечнике, преходящего спазма ретинальных артерий.

- Тяжелая. Проявляется быстро нарастающими симптомами поражения спинного мозга, как правило, на уровне среднегрудных сегментов, что обусловлено склонностью миелина к поглощению азота и слабой васкуляризацией среднегрудного отдела, из-за чего активно формирующиеся пузырьки не мигрируют с кровью, а сдавливают нервную ткань. Признаки вовлечения головного мозга выявляются гораздо реже. Возможны расстройства сердечной и дыхательной деятельности.

- Летальная. Возникает при тотальном прекращении кровообращения в легких или продолговатом мозге, развитии острой сердечной недостаточности. Провоцируется образованием большого количества крупных пузырьков, одновременно блокирующих множество сосудов.

Для оценки угрозы жизни больного и определения оптимальной тактики лечения в травматологии и ортопедии также применяют упрощенную классификацию, включающую два типа острой ДКБ. Первый тип характеризуется поражением периферических структур (кожи, мышечно-суставной системы). Второй сопровождается изменениями со стороны нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, при отсутствии лечения возможен смертельный исход. Кроме того, различают хронический вариант кессонной болезни, который может развиваться при наличии острой патологии в анамнезе или без предшествующих острых явлений; диагностируется у людей, продолжительное время трудившихся в условиях кессонов.

Симптомы кессонной болезни

В случае тяжелого поражения проявления могут возникать уже в первые минуты после всплытия, однако чаще клиническая картина декомпрессионной болезни формируется постепенно. У половины больных симптоматика выявляется в течение часа. Через 6 часов признаки патологии обнаруживается у 90% пациентов. Редко наблюдается отсроченное появление симптомов (на протяжении 1-2 суток). При легкой форме отмечаются боли в суставах, костных структурах, мышечной ткани, области спины. Болевой синдром обычно ярче выражен в области плечевых и локтевых суставов. Пациенты описывают ощущения как «сверлящие», «глубокие», усиливающиеся при движениях. Часто отмечается сыпь, зуд кожи, повышенная сальность, мраморность окраски кожных покровов. Возможно увеличение лимфоузлов.

При кессонной болезни средней тяжести наблюдается синдром Меньера, обусловленный поражением органа равновесия и включающий в себя головокружения, головную боль, бледность, потливость, тошноту, рвоту. Нарушения деятельности ЖКТ проявляются болями, рвотой и диареей. Спазм сосудов сетчатки сопровождается возникновением фотоморфопсий, «мушек» и «тумана» перед глазами. Тяжелая форма характеризуется нижней спастической параплегией, тазовыми расстройствами, нарушением чувствительности в нижней половине тела по проводниковому типу. Иногда наблюдаются гемипарезы или гемиплегии, головные боли, нарушения речи, психотические расстройства, имеющие преходящий характер.

Сердечно-сосудистые и дыхательные симптомы обнаруживаются при тяжелой форме и достигают наибольшей выраженности при летальном варианте заболевания. Определяется слабость, бледность, одышка, интенсивная боль в груди, кашель, падение АД. При прогрессировании симптоматики развивается отек легких, дыхание становится частым, поверхностным, пульс замедляется, кожные покровы приобретают синюшный или бледно-серый оттенок. Возможны инфаркты легких и миокарда. Летальная форма сопровождается острой сердечной недостаточностью, асфиксией вследствие блокады легочного кровообращения либо нарушения регуляции дыхания продолговатым мозгом.

Наиболее распространенным проявлением хронической декомпрессионной болезни является деформирующий артроз, обусловленный повторяющимся воздействием мелких пузырьков на костно-суставные структуры. Мнения ученых относительно миодегенерации сердца, раннего атеросклероза и частых заболеваний среднего уха у людей, занятых работами кессонным способом, расходятся. Одни специалисты считают перечисленные патологии следствием повторяющейся субклинической ДКБ, другие – результатом воздействия иных факторов, возникающих при пребывании на большой глубине.

Осложнения

Тип и тяжесть осложнений определяются формой заболевания, своевременностью и адекватностью терапевтических мероприятий. Наиболее распространенными последствиями острой декомпрессионной болезни считаются хронический синдром Меньера и аэропатический миелоз. Другими возможными осложнениями являются пневмония, миокардит, эндокардит, кардиодистрофия, кардиосклероз, парезы, параличи, нарушения чувствительности, асептический остеонекроз.

Диагностика

Острая форма кессонной болезни диагностируется на основании жалоб пациента, анамнестических данных и результатов внешнего осмотра. На рентгенограммах могут обнаруживаться пузырьки газа в суставах, мышечной ткани, фасциях, сухожильных влагалищах. Для определения состояния ЦНС назначают томографические исследования спинного и головного мозга. Подтверждением диагноза является улучшение состояния больного при проведении рекомпрессии. Программа обследования при развитии осложнений определяется характером предполагаемой патологии, может включать ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию, УЗИ, МРТ и КТ различных органов.

Лечение кессонной болезни

Терапию заболевания в зависимости от формы, выраженности симптомов осложнений проводят реаниматологи, врачи-травматологи, профпатологи и другие специалисты. При нерезко выраженных кожных, мышечных и суставных проявлениях допустимо наблюдение в динамике. В остальных случаях показана срочная рекомпрессия в условиях барокамеры. Вначале давление увеличивают до показателей, соответствующих глубине погружения больного. При тяжелом состоянии пострадавшего применяют давление выше исходного. Минимальная продолжительность рекомпрессии составляет 30 минут, при сохранении симптомов процедуру продолжают до нормализации состояния пациента. Затем проводят медленную декомпрессию, снижая давление на 0,1 атмосферу через каждые 10 минут. После снижения давления до 2 атмосфер используют вдыхание кислорода для ускорения процесса выведения азота. При появлении признаков ДКБ после нормализации давления выполняют повторную рекомпрессию.

По показаниям назначают симптоматическую терапию. Осуществляют инфузии раствора глюкозы, плазмы, солевых растворов. Применяют фармпрепараты для нормализации и стимуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. При необходимости в план лечения включают сосудорасширяющие средства. При интенсивном болевом синдроме используют ненаркотические анальгетики. Наркотические фармрепараты не показаны из-за возможного угнетающего действия на дыхательный центр. При миалгиях и артралгиях рекомендуют местные согревающие и обезболивающие препараты. После выхода из барокамеры проводят физиопроцедуры: соллюкс, диатермию, лечебные ванны.

Прогноз и профилактика

Исход ДКБ определяется тяжестью поражения и временем начала рекомпрессии. У 80% пациентов отмечается полное выздоровление. Летальные исходы наблюдаются достаточно редко, обычно при экстренном подъеме или отсутствии специализированной помощи. Профилактика кессонной болезни включает использование качественного оборудования для дайвинга и профессиональных работ на глубине, строгое соблюдение правил подъема с учетом данных специально разработанных таблиц, регулярные медицинские осмотры, исключение факторов, увеличивающих риск ДКБ. Превентивные меры также предполагают установление достаточного временного интервала между первым и последующими погружениями или полетами на воздушном транспорте, ограничение времени пребывания в условиях повышенного давления для водолазов и работников кессонов.

Источник