Водная политика КНР: на пути к экологической катастрофе

Когда в стране живут более миллиарда граждан, в первую очередь, конечно же, встает вопрос обеспечения населения не только продуктами питания, но и самым главным — водой. Но в этом случае, на мой взгляд, также нельзя забывать и о миллиардах людей, живущих за пределами границы твоего государства.

В 1990-х годах мы в первый раз с друзьями-экологами отправились за сотни тысяч километров от дома в экспедицию на озеро Арал (Центральная Азия, Казахстан). И увиденное нас потрясло: там, где когда-то была жизнь, простиралась водная гладь, осталась лишь голая пустыня, а на поверхности — соль. «Так выглядит смерть», — мне сказал приятель. Он же, кстати, ездил туда вновь довольно недавно и привез весьма обнадеживающие снимки. Но тогда это был район экологической катастрофы.

Я бы не вспомнил эту печальную историю, если бы не столкнулся с чем-то подобным в наши дни. На мой взгляд, подобная проблема назревает сразу в нескольких странах евразийского континента, в первую очередь по причине проводимой Китаем эгоистичной водной политике.

Эта страна с огромным населением потребляет невиданные объемы воды — почти 30% от мирового запаса (которых, кстати, по последним расчетам уже недостаточно), а в итоге от этого страдают ряд государств Центральной и Южной Азии.

По мнению экспертов, к назревающей в регионе экологической катастрофе приводят в первую очередь неэффективные ирригационные системы Китая, а также бурный рост промышленности и неконтролируемое расширение посевных площадей в стране.

К примеру, уже сегодня на снимках со спутника на территории Китая с трудом можно разглядеть притоки реки Брахмапутра, а также такие водные источники центрально-азиатского региона как реки Или и Иртыш. Следует отметить, что проведенные в начале века независимые исследования спрогнозировали уменьшение стока реки Или в ближайшие 30 лет более чем на 40%, а уровень воды в реке Иртыш уже сейчас ниже от нормы на 43%.

В ближайшем будущем крупнейшие водоемы региона как озера Балхаш и Зайсан, куда впадают эти водные артерии, несомненно, ожидает печальная судьба Арала.

Также, особую тревогу вызывает водная ситуация в восточных районах Российской Федерации, куда в результате гидротехнической деятельности Китая доходит катастрофически малая часть положенных водных объемов, в результате чего происходит обмеление судоходных каналов, снижение рыбного промысла, а также зафиксирован процесс опустынивания в некоторых российских областях.

При этом, ситуацию усугубляет то, что та часть воды, которая все-таки поступает в сопредельные с Китаем страны крайне загрязнена и содержит различные отходы нефтепродуктов и сельскохозяйственной деятельности.

В одной из статей профессор Сибирского Федерального университета отмечает: «уменьшение стока в низовьях реки Иртыш уже породило проблемы для судоходства и водоснабжения Омской, Курганской и Тюменской областей. Загрязненность реки в свою очередь подрывает восполнимость гидроресурсов реки Обь. После осуществления планов Китая по строительству ряда ГЭС на реке Амуре и переброски большей части амурского стока на потребности внутренних районов КНР, эту пограничную реку даже курица сможет вброд перейти, а современная промышленность и энергетика продолжает требовать колоссальных объемов воды».

В настоящее время основная проблема состоит в том, что Китай никак не хочет идти на контакт для решения водного вопроса. Неоднократно водные проблемы были поставлены на обсуждение в самых высоких международных переговорах, однако китайские власти предпочитают отмалчиваться или игнорировать их.

Например, до сих пор не подписан ряд международных соглашений, среди которых самые важные – «Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков и об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер». Без этих основополагающих документов у китайской стороны фактически развязаны руки при нерациональном использовании водных ресурсов.

Конечно, в таком случае Китай будет и дальше неразумно потреблять воду, не спрашивая соседей и закрывая глаза на их проблемы, а угроза экологической катастрофы для евразийского континента будет становится с каждым годом все реальней.

Источник

Грязная вода — острая проблема Китая

Практически во всех густонаселенных странах наблюдается недостаток чистой пресной воды, и Китай не является исключением, где грязная вода — большая проблема. Еще в 80-х годах прошлого века его жители даже не могли представить, что наступит такое время, когда они будут остро нуждаться в качественной живительной влаге, не требующей многоступенчатой очистки.

Сейчас более половины пресных источников в КНР страдают от тотального загрязнения из-за большого количества заводов и постоянно растущего населения. И если раньше по указу правительства вода проверялась по 35 показателям, то теперь это число достигло 106.

Как китайцы решают проблему

Простые жители, заботящиеся о своем здоровье, обычно покупают бутилированную воду. Она, надо сказать, в Китае стоит недорого, поэтому многие люди набирают ее целыми упаковками. А воду из-под крана используют исключительно для бытовых нужд (влажной уборки, полива растений, мытья посуды и т.д.). Также в стране большим спросом пользуются фильтры, которые легко помещаются на кухне. В России их можно купить в интернет-магазине Coolmart по доступным ценам, выбрав модели на свое усмотрение.

Учитывая, что пресные источники сильно страдают от загрязнения, Китай строит крупные предприятия по опреснению морской воды. Один из заводов располагается в 200 км от Пекина, но большая часть живительной влаги, которая здесь доводится до требуемых норм, идет на электростанцию в Тяньцзине для охлаждения реакторов. Остатки поставляются населению.

Грязная вода — большая проблема Китая

Не так давно китайское правительство поставило во главу угла концепцию перехода от простого удовлетворения потребностей в воде к осознанному рациональному потреблению. Экономисты считают, что вода — это ценный товар, поэтому для него необходимо создать отдельный рынок. В 1998 году в стране был введен в экспериментальном порядке механизм перехода на рыночный метод ценообразования на воду, чтобы граждане стали использовать ее рационально. Однако такой подход проблему полностью не решил, и еще нужно приложить немало усилий, чтобы обеспечить каждого гражданина качественной живительной влагой.

Правительство Китая понимает, что урбанизация — это хорошо, но она наносит большой вред экологии и ведет к уничтожению пресных источников. Поэтому сейчас строительство любого завода или другого объекта, способного нанести ущерб природе, тщательно рассматривается. Если проект действительно опасен для окружающей среды, его реализация попадает под запрет.

Многие эксперты уверены, что в скором будущем вода по стоимости сравняется с нефтью, и страны, располагающие большими запасами этого ценного ресурса, будут диктовать свои условия остальному миру. Чтобы не возникло такого дисбаланса, политические лидеры и экологи призывают бережно относиться к дарам природы. И каждому человеку следует начинать с себя. Поверьте, лучше купить фильтр на дачу , в квартиру, частный дом, чем тратить деньги на бутилированную воду или сливать ее целыми кубами в канализацию из-за плохого качества.

Источник

Водный кризис в Китае

Экономика Китая быстро развивается, но одновременно с ней растут проблемы и водного ресурса: недостаток воды и её низкое качество. Кроме того, в последнее время обострилась ситуация с загрязнением не только водной, но и воздушной среды. В этой главе мы рассмотрим экологическую ситуацию в Китае, нашего соседа, её влияние на Японию и на мир в целом. А так же осветим совместную работу двух стран по оздоровлению экологии.

Сейчас в Китае проживает 1,3 миллиарда человек, 20% от всего человечества, но водный ресурс составляет лишь 6% от мирового запаса. Потребление воды на душу населения составляет лишь четвертую часть от средней нормы потребления воды согласно мировым стандартам. Кроме того, ситуация с водой во многих регионах усложняется в связи с неравномерным сезонным и территориальным распределением водного ресурса. Так же в последнее время загрязнение водной среды уменьшает ресурс питьевой воды.

На обширной площади Китая распределение осадков по регионам крайне неравномерно: регионы, имеющие большее количество населения, не всегда имеют достаточный водный ресурс, чем регионы с меньшим количеством людей. Здесь речь идёт о регионах, с достаточно плотным проживанием населения и с большой концентрацией сельскохозяйственных угодий. Например, в Северокитайской равнине водный ресурс небольшой, в тоже время в средней и нижней части бассейна реки Янцзы относительно высокий. Недостаточный запас воды отмечается в северных регионах, особенно в районе Лёссового плато и средней части бассейна реки Хуанхэ.

Вот среднее потребление воды на душу населения в северном Китае (в 2003 г):

Пекин — 128 куб.м.

Тяньцзинь – 105 куб.м.

Провинция Хэбэй – 227 куб.м.

Провинция Шаньси – 408 куб.м.

Для сравнения – среднее количество потребление воды в Японии на одного человека – 3337 куб.м.

Согласно нормам потребления воды (Всемирный водный конгресс, 1977 г.), потребление воды на душу населения меньше 1700 куб.м. уже считается недостаточным, 1000 куб.м. – средний уровень недостаточности, ниже 500 куб. м. – критический.

Как мы видим водная ситуация в вышеупомянутых городах и провинций Китая оставляет желать лучшего. Необходимо отметить, что такие города как Пекин и Тяньцзинь обеспечивают своё водное хозяйство за счёт поставок воды из других регионов страны, и интенсивного использования подземных вод.

В чём причины недостатка воды в северном Китае? Одна из них заключается в том, что регионы с многочисленной концентрацией населения значительно истощают водный ресурс р. Хуанхэ. Другая причина в недостаточном количестве осадков.

Посмотрим на таблицу годовых осадков в северных регионах Китая, и сравним годовые осадки в регионах Японии.

г.г. Датун, Тайюань, Иньчуань (Лёссовое плато) — менее 400 мм.

Шанхай, Чунцин (бассейн р. Янцзы) — 1000-1500 мм

Средний уровень осадков в Японии — 1700 мм

Губерния Миядзаки — 2500 мм

Губерния Кагаува — 1100 мм

Кроме того, как будет отмечено ниже, ситуацию усугубляет загрязнение воды, и низкая производительность ирригационных систем (почти вдвое ниже, чем в высокоразвитых странах).

Важно отметить неодинаковый водный ресурс двух главных рек Китая: Хуанхэ и Янцзы. Водный ресурс Янцзы – около 950 миллиардов тонн воды, но в Хуанхэ лишь около 54 миллиардов тонн (средний водный ресурс в обычный год). И именно с древних времён до настоящего времени в бассейне реки Хуанхэ была самая высокая концентрация населения, и интенсивная культивация земли, что приводит к дальнейшему истощению водного ресурса.

Река Хуанхэ имеет длину 5500 км. Площадь её бассейна приблизительно вдвое больше, чем площадь Японии. В девяностых годах прошлого столетия почти ежегодно вода из реки не достигала моря. Этот эффект «сухих русел» особенно проявил себя в 1997, когда 2/3 года река не достигала своего устья в Бохайском заливе. Из-за осушения в средних и нижних бассейнов реки, местные жители столкнулись с серьёзной проблемой нехватки воды не только для нужд сельского хозяйства, но даже для питьевых нужд. А в бассейне реки провинций Хэбэй, Хэнань и Шаньдун из-за недостатка воды резко усложнилась ситуация для выращивания пшеницы и других культур, требующих определённого количества воды.

Причин эффекта «сухих русел» много, но вот самые основные:

1. В девяностых годах в северной части бассейна реки количество осадков начало снижаться.

2. Из-за потепления климата, особенно в последние годы, а именно интенсивного таяния мёрзлого грунта Цинхай-Тибетского нагорья, источника воды для рек, обезвоживание озёр, дальнейшего опустынивания, и из-за развития горнодобывающей промышленности, в истоках рек уровень воды начал стремительно падать.

3. Урбанизация, индустриализация и увеличения площади ирригационных систем в средней и нижних частей бассейна рек, значительно увеличили потребление воды. Всё это привело к истощению водного ресурса.

После этих событий с эффектом «сухих русел» начали бороться всесторонними методами: единая система управления водными ресурсами, экономия воды (улучшили содержание ирригационных систем, усовершенствовали технику для полива, проводили разъяснительную работу среди населения за бережное отношение к воде). И этот эффект прекратился. А в 2002 году был утверждён закон, где говорилось, что дано право распределять водный поток не провинциям, а национальному институту, исходя из состояния всего водного ресурса на протяжении русла всей реки. Однако эти методы в реальности ещё бессильны против климатических условий среды. Ещё сейчас жители северных и северо-западных регионов страны страдают из-за недостатка воды для сельскохозяйственных и бытовых нужд из-за уменьшения осадков и снижения уровня грунтовых вод.

Количество используемой воды в Китае с 1949, с момента образования КНР, составляло 100 миллиардов тонн воды. Однако в 1997 – 2009г.г. эта цифра достигала 560-590 миллиардов тонн. Приблизительно 70% воды расходуется на сельское хозяйство.

Площадь ирригационных угодий в 1958 занимала 16 миллионов гектар, но сейчас увеличилась втрое. Сейчас в Китае количество зерна, выращиваемое на этих угодьях, составляет около 75% от всего количества. Однако эффективность ирригационной технологии в Китае составляет 30-40%, что на половину меньше, чем в высокоразвитых странах. Вода, пропускаемая через ирригационные площади, не всегда эффективно используется, и во время пути следования уменьшается из-за испарения и утечки в грунт. Особенно сильные испарения происходят в сухой зоне, в середине бассейна р. Хуанхэ.

Для борьбы с этим явлением необходимо применение ирригационных труб, ремонт каналов, применение метода полива опрыскиванием. Всё это требует больших капиталовложений, что несколько замедляет процесс модернизации.

Существует так же проблема с водой, которая используется в промышленных целях, и составляет 23-25% от всего потребления воды. В стране стараются вторично использовать промышленную воду, однако эффективность этого использования пока менее высокая, чем в высокоразвитых странах (более чем 80%). Кроме этого необходимо уменьшить сброс воды с промышленных предприятий.

В северной части Китая жители постоянно страдают от нехватки воды. Когда-то Северокитайская равнина была крупным поставщиком зерна на мировом рынке. Но уменьшение количества осадков заставило фермеров копать колодцы, и использовать подземные воды для орошения и бытовых нужд. Но чрезмерное использование грунтовых вод привело к снижению уровня подземных вод и оседанию грунта. Стало известно, что уровень грунтовых вод снижается на 1-1,5 м. ежегодно в северной части Северокитайской равнины, а в провинции Хэбэй снижение этого уровня достигает по 3 м. в год.

В Пекине 70% воды добывается из подземных источников. По полученным данным стало известно, что слишком интенсивное использование этих вод снижает уровень воды на 1-1,5 м. в год, что приближает к критическому уровню. Чтобы качать воду из глубоких колодцев возле Пекина, уже сейчас необходимо бурить скважину глубиной 1000 м., что значительно увеличивает стоимость воды.

В Китае 400 городов из 660 испытывают недостаток воды, а 110 городов ощущают острый недостаток. В их число входит и Пекин. Положение выручает то, что для столицы вода поступает из соседних регионов. При огромном количестве населения вокруг Пекина рек нет. Количество воды на одного жителя столицы приходится 128 куб. м., это 26-ая часть от средней нормы на жителя Японии. Большая часть наземных вод поступает из водохранилища Гуаньтин, расположенной к северу от столицы, и из водохранилища Миюнь в провинции Хубэй. Однако в последнее время продолжается понижение уровня воды в водохранилище Гуаньтин. Пока с опережением вода поступает из водохранилища Гуаньтин, и снабжает Пекин более чем на 70% водой из-под крана.

Нехватка воды происходит не только по причине уменьшения осадков, но и уменьшения водозадержания в горных массивах.

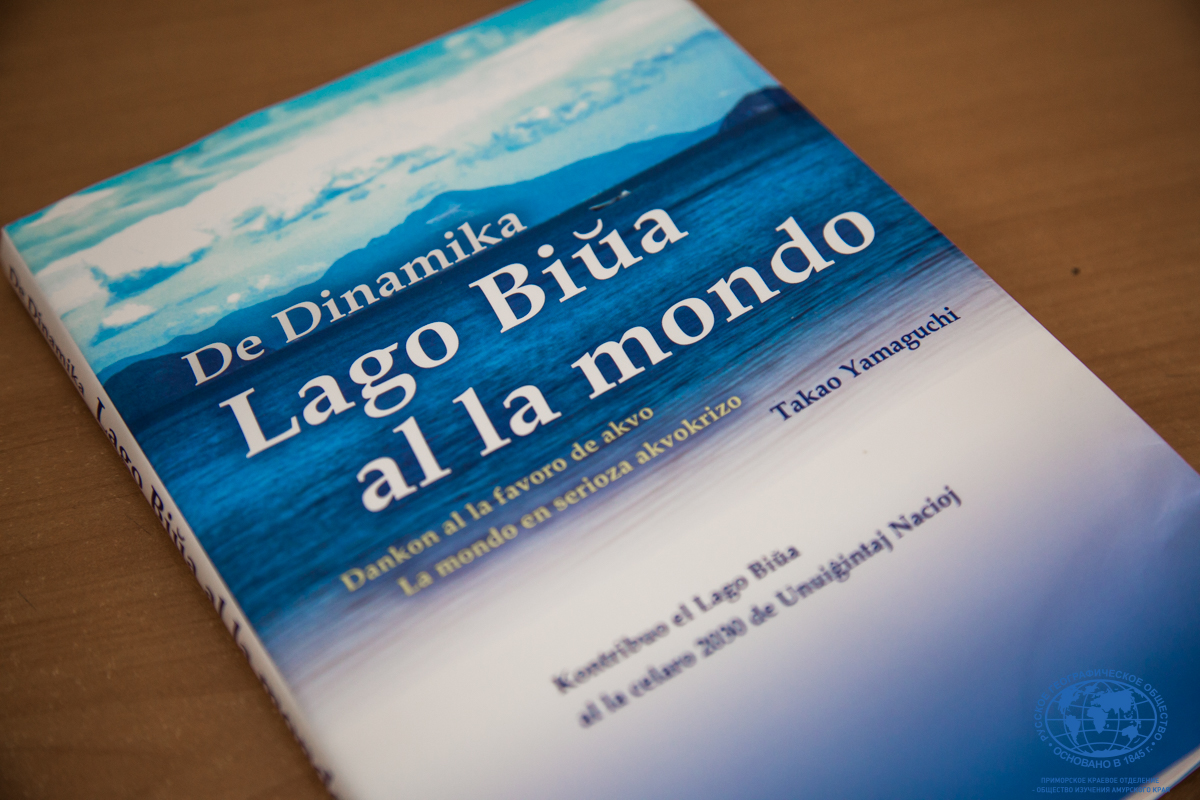

Вокруг озера Бивуа, Япония, когда льёт дождь в лесу, вода собирается в опавших листьях и вокруг корней деревьев. После она проникает в почву и там хранится. После прекращения дождя вода из грунта постепенно попадает в реки. Реки вокруг озера всегда имеют чистую воду, так как озеро окружает густой горный лес.

Пока в Китае, когда вы едите из Пекина в провинции Хэбэй, Шаньси, вы можете наблюдать по большей части голые горы, и в большинстве высохшие реки. Когда-то в этих регионах процветали древнейшие династии. Тогда, можно догадываться, росли зелёные леса и чистые реки. Но сейчас все деревья в горных массивах вырублены, и все реки почти обезвожены.

В настоящий момент в Китае активно занимаются лесонасаждениями. В результате площадь лесной зоны увеличилась с 10 до 20%. Однако после покрытия лесонасаждениями, необходимо ждать около 20-40 лет, пока леса начнут выполнять свои функции. Необходимо некоторое время, когда вода возвратится в русла рек.

Урбанизация по всей стране является национальной политикой Китая. Это мотор роста, цель которого увеличение уровня жизни в сельской местности и внутреннего потребления.

Между тем из-за урбанизации по причине массового использования сливных средств в туалетах, в душах, применения стиральных машин, расход воды значительно увеличился, при том, что в основном используются подземные воды. Поэтому применяются меры по экономному расходу воды. Так, например, в Пекине, в туалетах запрещают использовать сливные бачки ёмкостью более 9 литров, ускорение протечной воды в кранах. Кроме того, решается вопрос о повышении тарифа на воду с целью ограничить излишнее потребление воды. В 2005 стоимость воды из-под крана в Пекине составляла 3,7 юаня за тонну. Конечно эта цена ниже чем, например, в Японии или в США. Но просто повысить цену на воду нельзя, так как это ляжет тяжёлым бременем на малоимущие слои населения.

В Японии из открытого крана течёт чистая и вкусная вода, чего нельзя сказать о водопроводной воде в Китае. Сырая вода в кранах не пригодна для питья, так как качество воды из рек и озёр невысокое. 50% воды для городов не выполняют требований для питьевой воды. Для около 300 миллионов людей питьевая вода опасна из-за загрязнения питьевых источников по причине сточных вод в землю от фабрик и городских домов, горных выработок, навоза, химических удобрений, тяжёлых металлов. Кроме того, усилилось загрязнение подземных вод. По результатам последних исследований качество воды в 4110 пунктах 182 городов Китая в 2010г., в 60% пунктах вода оценена относительно или очень плохого качества.

В связи с урбанизацией начиная с 1999 количество бытовых сточных вод превысило количество индустриальных. В связи с принимаемыми мерами в последнее время процент очищенной воды увеличился с 52% до 82% (2005 – 2010 г.г.), но это всё же ниже в процентном отношении, чем в высокоразвитых странах, где процент очистки индустриальных сточных вод достигает 95%. Все эти данные взяты из государственного статистического отчёта об охране среды в Китае, но в некоторых городах процент очищенной воды ниже и не соответствует отчётным данным. По информации от провинциальных источников в провинциях Хэбэй и Хэнань процент очищения городских сточных вод составляет более 70%, одновременно в провинциях Гуйчжоу и Хунань он не привышает 40%. Ещё до сих пор неочищенные городские и индустриальные сточные воды сбрасываются в реки и озёра, и являются основной причиной загрязнения вод. А так же происходит почти неочищенный сброс воды после использования на свинофермах, рыбоводческих хозяйств.

Качество воды рек и озёр оценивается пятью категориями: I-V. Категории I, II характеризуют воду достаточно хорошего качества. К категории III относится питьевая вода 2-го класса, а к категории IV – индустриальная вода. К категории V принадлежит вода, используемая для сельскохозяйственных нужд. Между этими категориями существует градации, но для жизнеобеспечения это не проблематично. Проблематично то, что очень много воды принадлежит к категории ниже V. Так, например, вода с клоаками совсем не используется на полях.

Китай делится на семь речных зон: реки Янцзы, Хуанхэ, Перл, Сунхуа, Хуайхэ, Хайхэ, Лиао. Все эти реки повержены загрязнению.

Согласно годовому отчёту о качестве воды в Китае (в 2008г.), в более 20% всех рек, качество воды относится к категории ниже V. Самые загрязнённые реки Хайхэ, Лиао и Хуайхэ. Из них наиболее загрязнённая Хайхэ, где 50% воды принадлежит к категории ниже V.

Вызывает опасения и состояние воды в озёрах, где треть из них содержат воды категории ниже пятой. В большинстве своём озёра Китая страдают от черезмерной эвтрофикации (насыщение водоёмов биогенными элементами). Для Китая это одна из главных проблем по охране окружающей среды, где успехи на данный момент не велики. Главными причинами загрязнения являются элементы с повышенным содержанием фосфора и азота. Серьёзному загрязнению повержены такие озёра как Тай, Диань, Чао. В двух последних качество воды ниже пятой категории.

Озеро Тай широкое пресное озеро, расположенная в низовьях реки Янцзы. Живописное, с прекрасными видами и историческими местами. Оно обеспечивает питьевой водой окружающие её города Уси, Чанчжоу, Сучжоу и Шанхай. По площади озеро занимает третье место среди озёр в Китае, но не глубокое, в среднем 1,9 м. В южной части страны количество осадков достаточно, что снимает проблему с недостатком воды, но остаётся проблема её качества. В последние 20 лет вокруг озера значительно выросли народонаселение и индустриальные предприятия, что увеличило количество сточных вод в озеро, и что в конечном итоге привело загрязнению воды и к эвтрофикации . В мае 2007, из-за резкого потепления и уменьшения осадков, зелёные водоросли так разрослись в озере, что пожелтевшая водопроводная вода приобрела неприятный запах, и стала непригодной для питья. После этого случая власти разработали план по улучшению качества воды в трёх озёрах, и ситуация несколько улучшилась.

Китай имеет четыре морские акватории: Бохайское, Жёлтое, Восточно-китайское и Южно-китайское моря. Из них только Жёлтое и Южно-китайское имеёт относительно хорошее качество воды. Остальные подвержены эвтрофикации, причиной которой является повышенное содержание азота, фосфора и нефтепродуктов. Серьёзное опасение вызывает загрязнение Бохайского моря, дно которого частично покрыто разлагающимися иловыми отложениями. В последнее время часто стали появляться приливы с красноватым оттенком. В 2007 зафиксировано 82 случая появления таких приливов, причиной которых является попадание в море через реки азотно-фосфорных микроэлементов.

Для того чтобы уменьшить дефицит воды в северной части Китая, в 2002 был задуман проект, и собственно началось строительство каналов по переброске воды с юга на север страны: планировалось воды р.Янцзы направить по трём каналам – восточному, западному и среднему, в северную часть (г.г. Тяньцзинь, Пекин и провинция Хэбэй). Однако этот план во всех направлениях претворяется медленно из-за больших расстояний (длина среднего канала 1246 км. при перепаде высот 80-450 м. между реками Янцзы и Хуанхэ). Из-за слишком длинной дистанции не избежать больших потерь воды по причине слишком большого испарения. Да и сама р.Янцзы очень загрязнена, и требует дополнительной очистки. Есть так же опасения, что в случае засушливого сезона это повлияет на навигацию и экосистему самой реки.

В Китае ежегодно происходит опустынивание новых земельных участков, и их площадь составляет в сумме 18% от всей территории страны, где около 400 миллионов жителей страдают от пустынь и от наступающего опустынивания земель.

Причиной этому являются неприродные факторы, такие как слишком огромные пастбища, вырубка лесов, неконтролируемая эксплуатация земель, что превышает значимость влияния климатических явлений: высокая температура воздуха, небольшие осадки и др. Во Внутренней Монголии и провинции Ганьсу площадь травяного покрова быстро уменьшается из-за роста пастбищ. Это усиливает наступление пустыни, что заставляет фермеров сворачивать производство сельхозпродуктов, что ведёт к снижению жизненного уровня населения в северо-западном и северном регионах страны.

В Китае в 1998 после сильного наводнения на реке Янцзы и Сунхуа, запретили вырубать леса, и организовали лесонасаждения. В результате площадь лесных массивов начала постепенно увеличиваться. Если в 2000 она составляла 16,6 %, то 2009 достигла 19% от всей площади региона. Но наступление пустыни ещё не остановлено, ведь нужны года, когда лесонасаждения превратятся в густые леса, которые начнут полностью выполнять свои функции.

Источник