- Комитет по транспорту

- В Санкт‑Петербурге запускают регулярный кольцевой маршрут водного транспорта «Невский маршрут»

- Путь из варяг в греки: описание маршрута и его значение

- Протяженность маршрута

- Географические особенности

- Историческое значение

- Привозные товары

- Из варяг в греки: славянский цивилизационный путь

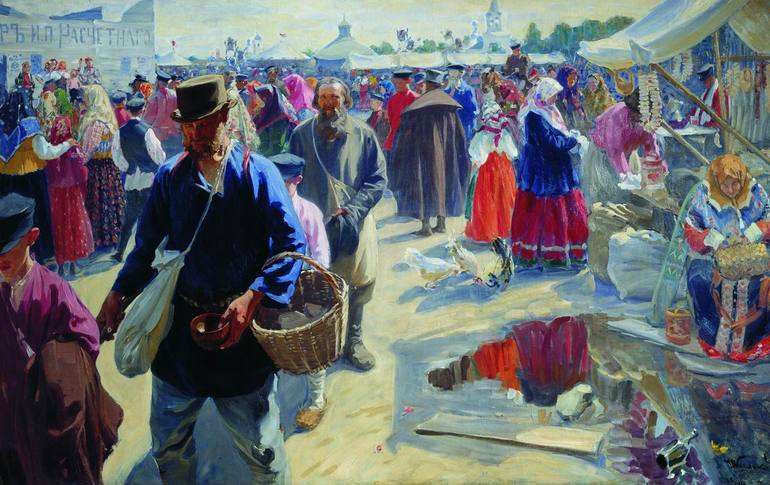

- Торговля — двигатель цивилизации

Комитет по транспорту

В Санкт‑Петербурге запускают регулярный кольцевой маршрут водного транспорта «Невский маршрут»

С 7 августа запускается пилотный водный кольцевой «Невский маршрут», который свяжет шесть городских причалов, расположенных на Неве в центре Санкт‑Петербурга. Проект организован Комитетом по транспорту по инициативе Комитета по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт‑Петербурга.

«Невский маршрут» будет состоять из семи транспортных участков и проходить через основные «туристические» причалы:

— городской причал Мытнинская наб.,

— городской причал Летний сад,

— городской причал Петровская наб.,

— городской причал Арсенальная наб.,

По маршруту ежедневно с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут будут курсировать три однопалубных пассажирских судна с крытым салоном с панорамными окнами и открытой палубой. Расчетное время стоянок для посадки и высадки пассажиров составит 3 мин.

Пассажиры смогут оплатить полностью весь маршрут или же по частям с оплатой поостановочно. Стоимость одного билета для взрослого пассажира за полный круг движения судна составит 700 руб. Также будут доступны детский и льготный билеты, стоимостью 500 руб. и 600 руб. соответственно. Стоимость билета от одной остановки до другой составит 100 руб.

Билеты на рейс можно будет приобрести на вышеперечисленных шести причалах и в павильонах СПБ ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», а также в сети интернет через официальные сайты судоходных компаний, на городском туристском портале visit-petersburg.ru и через сайты-агрегаторы туристских услуг.

Для комфортного времяпрепровождения пассажиров все теплоходы, курсирующие на линии, будут оборудованы системой информационного сопровождения Радио Гид.

Источник

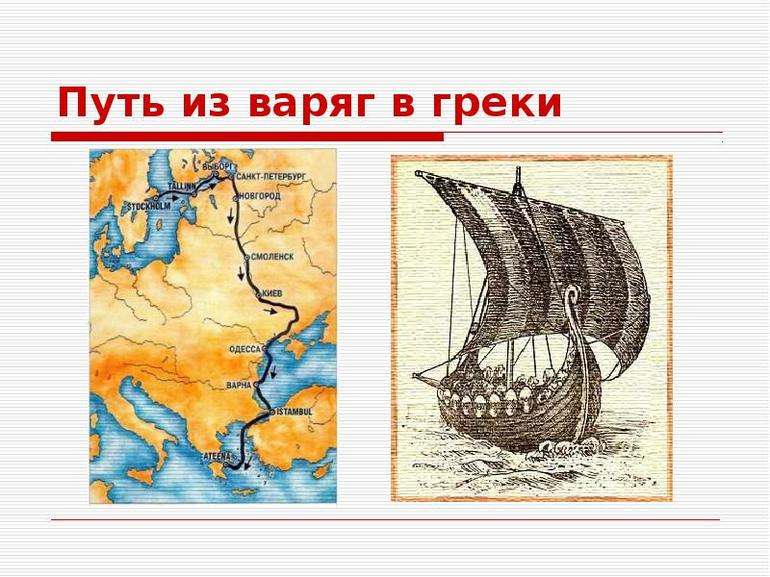

Путь из варяг в греки: описание маршрута и его значение

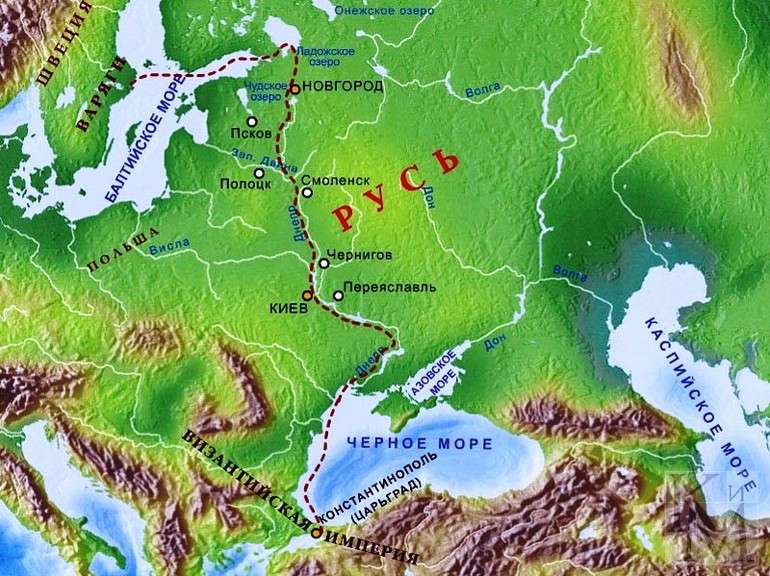

Водный путь «из варяг в греки» также назывался Варяжским или Восточным. Он соединял север (Балтийское море) и юг (Византию), до XII века оставаясь одним из самых важных и востребованных. Огромное значение путь имел для русских купцов, которые могли торговать с Константинополем и скандинавскими странами, хотя первоначально дорогой пользовались варяги для нападения на Европу.

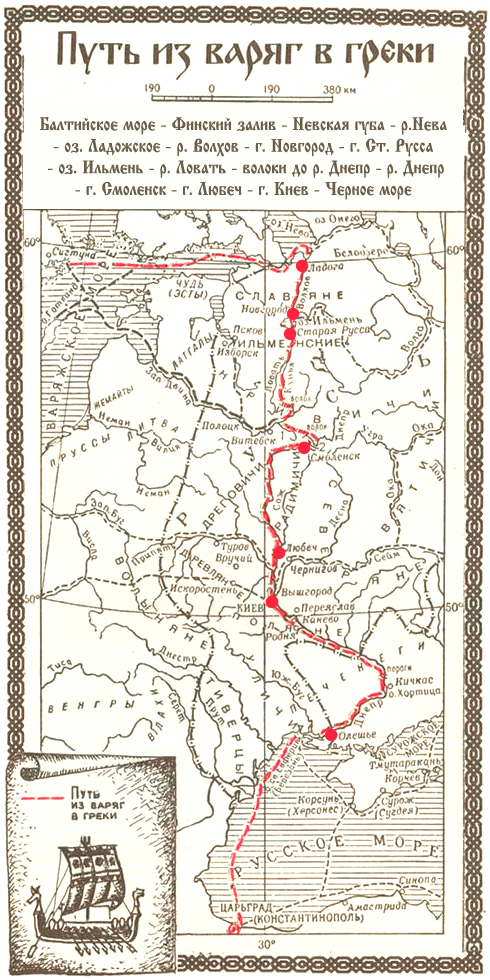

Протяженность маршрута

Путь «из варяг в греки» пролегал только по водной поверхности: рекам, озерам и морям. В условиях IX—X вв. еков это было крайне удобно для тех, кто желал поскорее добраться из одной точки в другую.

Стоит сразу отметить, что названия «варяги» и «греки» не полностью соответствуют современным. Варяги на карте — это скандинавские жители, обычно наемные воины, греками же в Древней Руси были жители Византии, которые говорили на греческом языке. Путь «из варяг в греки» проходил по следующему маршруту:

- Он начинался на Скандинавском полуострове в одном из крупных торговых городов — Сигтуне или Бирке. Также он мог начинаться на острове Готланд или на южном берегу Балтийского моря — в Щецине, Старигарде, Винете или Ральсвике.

- Далее он проходил по Балтийскому (Варяжскому) морю и выходил через Финский залив.

- После этого корабли следовали по реке Неве в Ладожское озеро.

- Проплывали реку Волхов в озеро Ильмень, следовали по рекам Ловать и Днепр.

- Через Черное море корабли добирались до Константинополя (Царьграда), нынешнего Стамбула.

Таким же образом плыли в обратную сторону.

Географические особенности

Проследить дорогу «из варяг в греки» по карте довольно просто, там же можно заметить, что она соединяла Северную Европу с Южной. Длина маршрута составляла более 2 тысяч километров. Путешественники должны были обладать крепкими и надежными судами, которые позволили бы легко пройти такое расстояние. Обычно ладьи имели значительные размеры (от 16 м в длину и 2 м в ширину), на них были установлены паруса и несколько пар весел (не менее 8—10).

Чаще всего путешественники шли по рекам весной и летом, осенью отправлялись немногие, так как приближающаяся зима сковывала дорогу льдом. Нередко путешественникам приходилось останавливаться в городах для перезимовки. Другие особенности пути:

- Направляясь в сторону Византии, корабли должны были плыть по рекам Волхов и Ловать против течения. В обратную сторону приходилось двигаться против течения всего Днепра.

- Между Ловатью и Днепром (точнее, между Ловатью — Двиной, Двиной и Днепром) нет водного прохода, то есть путешественникам нужно было тянуть корабли на себе несколько километров.

- Некоторые историки считают, что путешественники плыли не на одном корабле, а пересаживались с тяжелых морских на более легкие и подвижные речные. Последние составляли в длину не более 10—12 метров и опускались только на полметра в воду. Чаще всего пересаживались дважды. После прохождения Балтийского моря меняли морские суда на речные. Второй раз пересаживались в Черном море: в основном использовали византийские торговые суда средиземноморского типа.

- Многие реки были трудны для судоходства из-за большого количества порогов, а озера Ладожское и Ильмень сотрясали штормы.

Несмотря на все трудности, водная дорога намного безопаснее и дешевле сухопутной: не нужно было кормить лошадей и менять их, для себя путешественники также ловили рыбу. Кроме того, на берегу многих купцов подстерегали разбойники, от которых было проще оторваться по рекам.

Историческое значение

Историки до сих пор не могут точно установить, кто первым открыл этот путь. Существуют две точки зрения:

- Освоение шло с севера, а первым его открыл конунг (верховный правитель) Ивар Приобретатель (Широкие Объятья) в VII веке. Описания в скандинавских источниках говорят о том, что открытие совершил Эйрик Путешественник. Это косвенно подтверждается начавшимися набегами скандинавов на южный берег Черного моря и Крым.

- Монах Нестор, автор «Повести временных лет», дал подробное определение и описание пути, но в обратную сторону — от греков к варягам. Он же упоминает о том, что этим путем с юга прошел апостол Андрей, проповедуя Евангелие. Однако это событие могло произойти только в I веке н. э., что делает рассказ Нестора несколько неправдоподобным.

Сегодня большинство историков придерживается первой версии. В IX веке викинги-скандинавы совершали набеги в Европу, наверняка часть пути они прошли реками, постепенно открывая дорогу до Византии. Но воинственные северные жители принесли не только разрушения. На их землях тогда уже правили князья с дружиной, существовала хорошо продуманная религия, в то время как славянские племена только формировали племенные союзы. Неудивительно, что этим путем в Древнюю Русь пришел Рюрик — первый правитель, призванный русичами.

Некоторое время Варяжский путь использовался для военных целей и грабежей, постепенно викингов вытеснили купцы со всех прилегающих земель. Впрочем, первыми купцами стали сами викинги, привозившие в Византию славянских рабов. В XI веке вдоль всего пути постепенно выстроились деревни и крепости, поселились люди, занимавшиеся обслуживанием кораблей и путешественников.

Привозные товары

С развитием торгового дела уменьшился и сам путь. Теперь купцам не нужно было проплывать всю дорогу от Балтики до Черного моря — достаточно было довезти товар до крупных перевалочных пунктов — Киева и Новгорода. Торговали разными товарами:

- Из Скандинавии направляли солдат и рабов, сырец-железо, амбру, вещи из китовой кожи, моржовую кость. Также привозили награбленные товары: французские вина, драгоценности и серебряные предметы, тонкие ткани.

- Из Прибалтики шел янтарь.

- Северная Русь (Новгород) поставляла пушнину (меха), лен и кожу, смолу, мед и воск, леса, кованую утварь и керамику.

- Южная Русь (Киев) торговала хлебом, серебром, ремесленными изделиями.

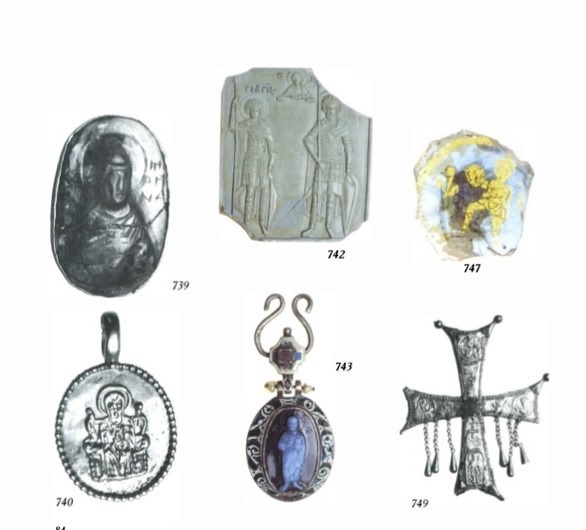

- Константинополь продавал посуду, ткани, вина, книги, иконы, стеклянные и ювелирные изделия, пряности.

Каждая сторона поставляла собственное оружие и изделия своих ремесленников и художников.

Стоит отметить, что с развитием торговли роль набегов не уменьшилась: даже после воцарения Рюрика славяне продолжили ходить в Константинополь за добычей.

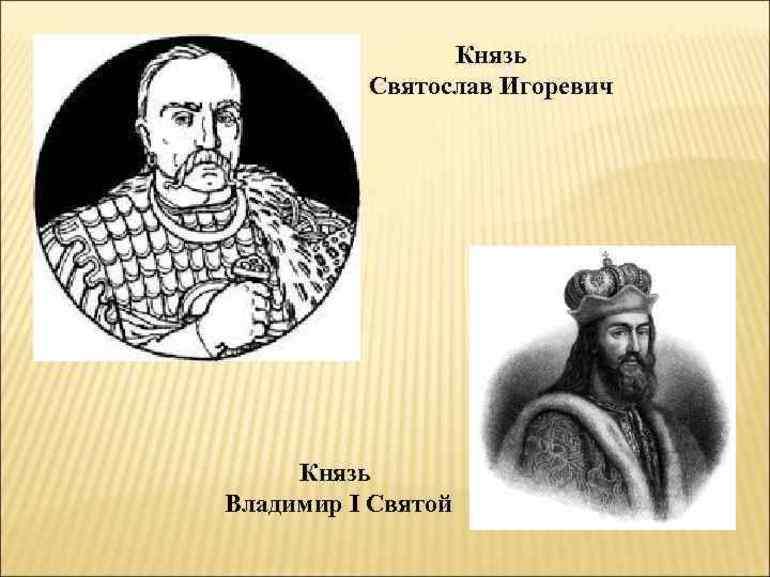

Наибольшее значение путь пережил в X—XI вв. еках при князьях Святославе Игоревиче и Владимире Святославовиче. С XII столетия его роль начала снижаться. Этому способствовали раздробленность русского государства, упадок Византии и последующий перенос центра торговли в Венецию, захват ордынцами Нижнего и Среднего Поднепровья.

Морская дорога «из варяг в греки» существовала около 250 лет, но ее значение для развития Руси огромно. Сперва этот путь использовали варяги в набегах, затем по нему стали активно переправляться купцы, благодаря чему на территории русских земель появились и развились крупные торговые города — Киев и Новгород. Эти же путем прошел первый русский князь Рюрик.

Источник

Из варяг в греки: славянский цивилизационный путь

Торговые связи, проложенные между Балтийским и Средиземным морями, не только обеспечивали восточных славян заморскими вещицами, но и определили их историю.

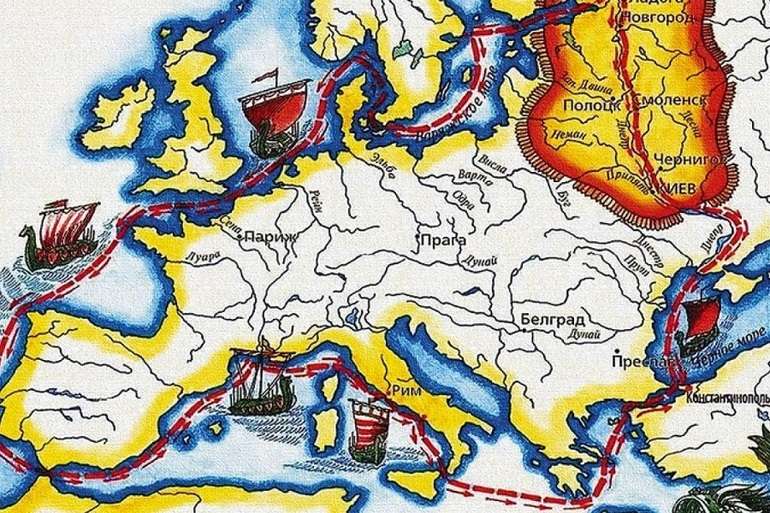

О легендарном торговом пути мы знаем из «Повести временных лет» (начало XII в.) — источника уникального и незаменимого, но не самого надежного. Если верить летописцу, путь «из варяг в греки и из грек…», коим пользовался и апостол Андрей Первозванный, соединял «море Варяжское» и Царьград (а между ними Русь) и был водным. Он, однако, являлся участком более масштабной системы коммуникаций европейского Севера и Юга: из Царьграда плавали на Запад, там корабли проходили Гибралтар, огибали западное побережье Европы и шли снова на север и в Балтийское море.

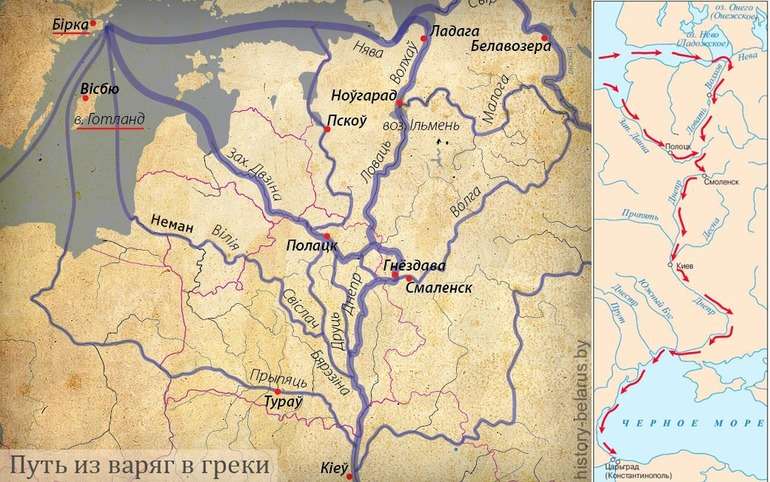

Маршрут пути «из варяг в греки…» (более 2,5 тыс. км): «Варяжское море» (Балтийское) и Финский залив — «озеро Нево» (Нева) — Ладожское озеро — Волхов — озеро Ильмень — Ловать — Днепр — Черное море — Царьград (Константинополь).

По такому пути, который сложился в IX-X вв., ходить на варяжских кноррах и русских ладьях (долбленых однодерёвках) было не так-то просто. Из-за порогов и участков, не соединенных водою, часть его приходилось преодолевать по суше — волоком. Путешественники меняли одни суда на другие, переоборудовали их и продолжали движение. От Балтийского моря до Константинополя добирались, вероятно, не менее чем за три месяца.

Технические проблемы пути и данные географии и климатологии заставили ученых в ХХ в. сомневаться, что водный путь «из варяг в греки», обрисованный в «Повести временных лет», вообще мог существовать. Тысячу лет назад из-за сухого климата Ловать и Волхов были значительно мельче, а ведь по ним и сегодня на ладье двигаться очень трудно — с 1986 г. несколько научных экспедиций пытались пройти путь «из варяг в греки» с использованием древних технологий, но терпели неудачу. Одни историки считают, что в действительности значительная часть торговых коммуникаций Севера и Юга пролегала по суше, другие — что часть рек преодолевалась зимой.

«Заморские гости», худ. Н. Рерих. Источник: muzei-mira.com

Прим.: Еще одной неприятностью были, конечно разбойники. Печенеги подстерегали русских у днепровских порогов, где ладьи нужно было перетащить по суше. Именно на порогах печенеги убили в 972 г. князя Святослава Игоревича, возвращавшегося в Киев из военного похода.

Летописные сведения довольно скудны, и точных, детально описанных маршрутов мы не знаем (они могли быть разными). Например, неясно, как переправлялись от Ловати до Днепра, или из Днепра в Западную Двину. Из-за этой неопределенности под понятием «путь из варяг в греки» принято понимать не один конкретный маршрут, а вообще систему существовавших и проходивших по территории Древней Руси транспортных связей между Византией, восточными славянами и Балтийским регионом.

Сомнений, что эти связи не просто имели место, но и активно использовались, нет никаких. Купцы перевозили широкий набор товаров. Варяги и славяне везли на юг меха (соболиные, бобровые, лисьи, куницы…), мед, воск, смолу, амбру, серебро и железо (возможно), кость, оружие, различные предметы искусства (в том числе ювелирного), хлеб, рабов… Из Византии на Русь доставляли оружие и драгоценности, ткани и вина, стекло и керамику, стремена, инструменты, статуэтки, иконы и книги…

В общем, торговали в огромных количествах и всем подряд — от фибул и сковородок до мечей и якорей. О развитости купеческих связей говорит тот факт, что в Скандинавии или в устье Невы археологами найдено немало арабских монет того периода. На Руси уже тогда было немало заморских товаров, и люди, пользующиеся достатком, на себе носили вещи, произведенные в разных уголках мира. К примеру, богатая женщина непременно имела южные бусы и подвески, стеклянные изделия, вероятно, также и «импортные» шелковые ткани. Воины-дружинники обзаводились франкскими мечами с Рейна, хазарскими и византийскими поясами.

Торговля — двигатель цивилизации

Торговля стимулировала развитие ремесел — в X-XII вв. активно развивались Новгород, Псков, Полоцк, Чернигов, Смоленск, Любеч, Киев и другие города. В них строили места для хранения товаров, постоялые дворы, мастерские. Разнообразие и высокий уровень ремесленного мастерства на Руси надолго подорвали затем монголо-татары, уводившие к себе русских ремесленников в большом количестве. Кроме того, развитие торговых коммуникаций способствовало политическому объединению Новгорода, Киева и вообще восточнославянских племен под началом сначала новгородского, а затем киевского князя. Путь «из варяг в греки» стал осью, вокруг которой складывалась и укреплялась Древняя Русь. Подлинное историческое значение пути «из варяг в греки» состоит также в культурном и политическом влиянии, которое оказали на Русь ее торговые партнеры. Варяги дали Руси как минимум правящую династию Рюриковичей и (вероятно) название народа и государства. Они же способствовали военным успехам, в результате которых с начала Х в. Русь торговала на выгодных условиях с Византией. Знакомство с Константинополем завершилось принятием христианства на Руси. По пути «из грек» восточным славянам доставляли первых священников и ремесленников, первые иконы и книги. Так Русь приобщилась к христианской цивилизации и ступила на новый исторический путь.

Наиболее активно путь «из варяг в греки» использовался в X — первой половине XI вв. и на участке Новгород — Киев. После этого международные торговые коммуникации смещаются, лишь связи с Царьградом остаются еще какое-то время интенсивными (варяжские и русские наемники даже участвовали в обороне Константинополя от крестоносцев в 1204 г.). В XII в. падает роль норманнов и налаживаются сухопутные пути из Германии и Польши через Галицкую Русь. Новгород в то же время ориентируется все больше на балтийскую торговлю (затем особенно активно — с ганзейскими городами), что было намного выгоднее. А затем и Византию превзошли по богатству и торговой активности итальянские города. Опасные и трудные речные пути на территории Руси постепенно утратили актуальность. Но прежде путь «из варяг в греки и из грек» сполна выполнил свое историческое предназначение.

Источник