- Раритет из прошлого века. На Урале сохранили в рабочем состоянии гидроколонку для заправки паровозов водой

- Почему паровозная гидроколонка никогда не замерзает зимой даже в сильные морозы?

- Сколько воды расходует паровоз и действительно ли даже зимой она в нём не замерзает (7 фото)

- Как были устроены паровозы

Раритет из прошлого века. На Урале сохранили в рабочем состоянии гидроколонку для заправки паровозов водой

Красивый и простой механизм стал украшением экспозиции на Южно-Уральской магистрали

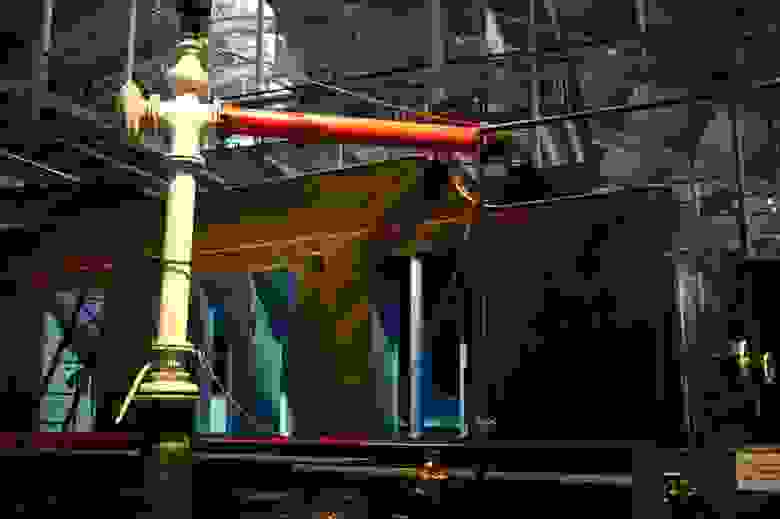

В Центре по сохранению исторического наследия Южно-Уральской магистрали есть необычный экспонат – гидроколонка, датируемая 1930-ми годами. На протяжении многих десятилетий с помощью этого сооружения железнодорожники заправляли паровозы водой. Вода для паровоза наряду с углем – основная движущая сила.

Водная колонка прибыла в центр из депо Челябинск. Судя по документам, механизм был изготовлен в 1930-е годы прошлого века, но, несмотря на приличный возраст, хорошо сохранился. Специалисты из Дирекции по тепловодоснабжению, которые отвечали за перенос колонки на территорию Центра исторического наследия ЮУЖД, говорят, что было достаточно лишь ошкурить и покрасить металл. По их словам, его качество очень приличное.

«Задача обеспечения паровозов водой всегда была для железнодорожников одной из приоритетных, – рассказывает методист центра Марина Пономарёва. – Прежде чем приступать к строительству железнодорожной линии, изыскатели обязательно смотрели, какие именно водоёмы есть поблизости и как из них можно доставить воду. А потом делали проект, в который, как правило, входили «водоподъёмные здания» – то есть насосные, подававшие воду из водоёма по трубам к станции, и «водоёмные здания» – водонапорные башни, в которых хранилась добытая вода. А из башен – опять-таки по трубам – вода самотёком поступала как раз в гидроколонки, которые устанавливали непосредственно в междупутье».

Что касается станции Челябинск, то водопровод железнодорожники решили протянуть от реки Миасс длиной несколько километров. И это несмотря на то, что поблизости располагались две речушки – Игуменка и Колупаевка. Сегодня они упрятаны в подземные коллекторы, но в своё время свободно текли по городу. Железнодорожники посчитали, что их мощности будет недостаточно. А рисковать водоснабжением станции они не могли.

Трасса водопровода от реки Миасс шла вдоль улицы Свободы. Она, как это ни удивительно, действовала ещё несколько лет назад, воду из неё использовали для технических нужд. А на территории станции Челябинск со временем выстроили несколько водонапорных башен. Одна из них, более современная, сохранилась до наших дней, а от второй, более ранней постройки, осталось только каменное основание. Была ещё и третья башня – на территории пассажирского вагонного депо, но её демонтировали несколько лет назад.

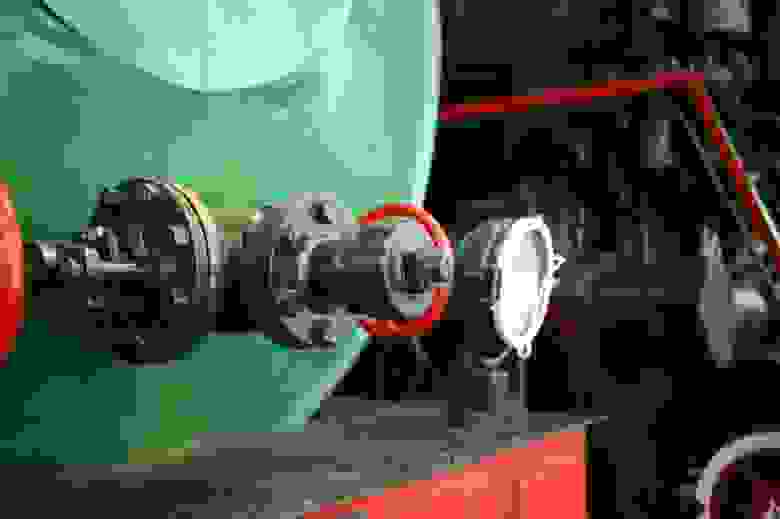

«Процесс заправки осуществлялся таким образом: машинист, отправляясь «по воду», получал у дежурного по станции сразу два ключа, – рассказывает Марина Пономарёва. – Один из них позволял снять «запоры» с поворотной части колонки – «хобота». Направлял «хобот» в заливную горловину помощник машиниста. Для этого он активно налегал на специальный поворотный рычаг. За этой процедурой наблюдал кочегар, который находился наверху, на тендере паровоза. Он открывал люк, снабжённый фильтрующей сеткой, и принимал «хобот». Чтобы эта процедура проходила гладко, машинист старался «припарковать» паровоз как можно точнее. Так, чтобы «хобот» колонки после разворота к рельсам оказался точно над «водопроводным» люком».

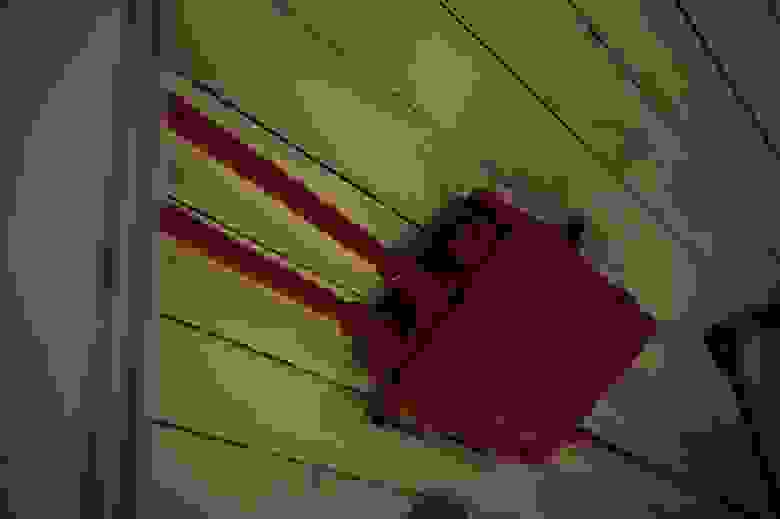

«Хобот» выкрашен в красный цвет, чтобы сразу бросался в глаза. А ночью над ним ещё и зажигали сигнальный фонарь – его машинисты называли «флюгарка». В «доэлектрическую» эпоху в таких фонарях использовали керосиновые лампы либо свечи. А чтобы пламя не погасло и горело ровно, флюгарку обязательно снабжали вытяжным устройством – дефлектором.

Второй ключ, который получал машинист, был выполнен в виде буквы Т и был очень большого размера. С его помощью открывали запорный вентиль, и вода начинала поступать в тендер. Подающие трубы были довольно большого диаметра, судя по снимкам, не менее 20 см, а давление, как правило, водонапорные башни поддерживали приличное. Так что процедура полной заправки паровоза проходила достаточно быстро, за 20–30 ми-

нут. Тендер обычно заполняли под завязку. Паровозные бригады старались ни при каких обстоятельствах не ездить «на сухую» – то есть заправлялись водой, даже если тендер был наполовину полон.

В сильные морозы колонку могло «прихватить». Чтобы её работа не прерывалась, колонки делали отапливаемыми. В прямом смысле этого слова. Внизу колонки есть топочная дверца – такая же, как в обыкновенной печи. А внутри конструкции обустроен «дымоход».

При заправке водой железнодорожники самое пристальное внимание обращали и на её качество, ведь вода в разных водоёмах имела разные свойства. И довольно часто она была жёсткой. А значит, в котлах паровозов со временем образовывалась накипь, что снижало ходовые качества локомотива. Так что воду старались по возможности очищать. Кроме того, в неё добавляли средства против накипи. Это было обязательное требование, закреплённое правилами технической эксплуатации паровой машины.

«Конечно, сегодня такие колонки железнодорожники не используют, – говорит Марина Пономарёва. – Однако их красота и простота, а главное – важность для любой магистрали, безусловно, заслуживают того, чтобы стать частью нашей экспозиции. Кроме того, на территории центра периодически организуют исторические реконструкции. И наша гидроколонка неизменно становится действующей участницей представлений. Гости центра всегда с восхищением наблюдают за тем, как с ней управляются железнодорожники.

Ещё больше интересных новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, друзья! https://t.me/Gudokru

Все наши публикации читайте на канале «Гудка» в «Яндекс Дзене».

Источник

Почему паровозная гидроколонка никогда не замерзает зимой даже в сильные морозы?

«Между прочим паровозная гидроколонка — сооружение довольно затейливое и симпатичное. Сверху на ней горит светофорчик, хобот окрашен в красный цвет, сама колонка в серебристый, а основание колонки — в чёрный. Почти нигде уже их не осталось на линиях… Множество гидроколонок бессмысленно погубили в начале XXI века даже там, где по сей день имеются исправные водонапорные башни и работает водоснабжение на станциях! Ведь вода — это жизнь, она всегда может пригодиться хотя бы на случай заправки пожарного поезда для тушения пожара, да и колонка-то стоит — есть не просит, зачем её ломать? Но уж теперь поздно горевать. Что сделано, то сделано. А красиво колонки стояли в горловинах по станциям, былой стариной «чугунки» от них веяло, в светофорчиках своих с козырьками они, бывало, как в шапках-ушанках…»

А.Б. Вульфов отрывок из книги «Повседневная жизнь российских железных доорог»

А как гидроколонка зимой выдерживает лютые морозы. Может есть какой-нибудь «зимний кран»?

Водоснабжением во времена паровой эры ведал паровозный главк МПС, оно так и называлось — тяговое водоснабжение (не бытовое).

От его налаженности напрямую зависела пропускная способность на участке, поэтому все подобные моменты были тщательно продуманы.

Вода в гидроколонке не замерзает даже при температуре минус 30 градусов. Дело в том, что у самого основания колонки есть специальный вентиль, чтобы после набора из неё воду с колонки в колодец под землю слить, а там глубоко под землёй она уже не замерзнет. Аналогично уличной колонки где-нибудь в частном жилом секторе для бытового потребления воды.

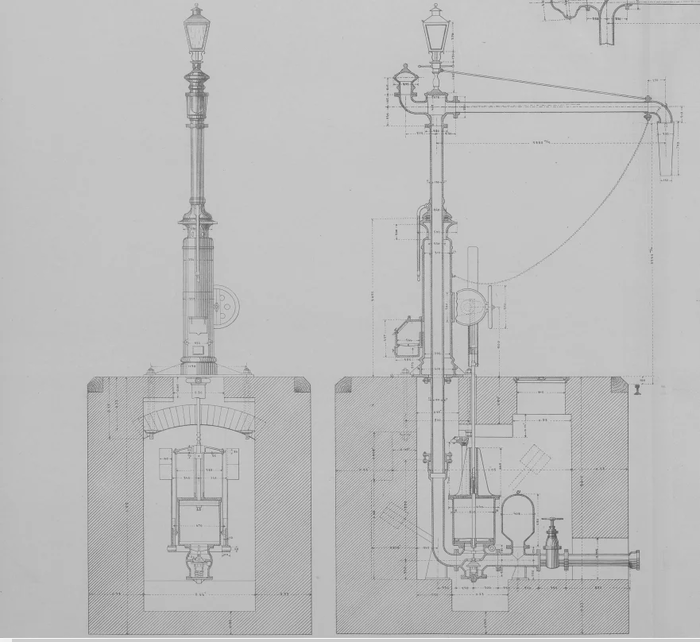

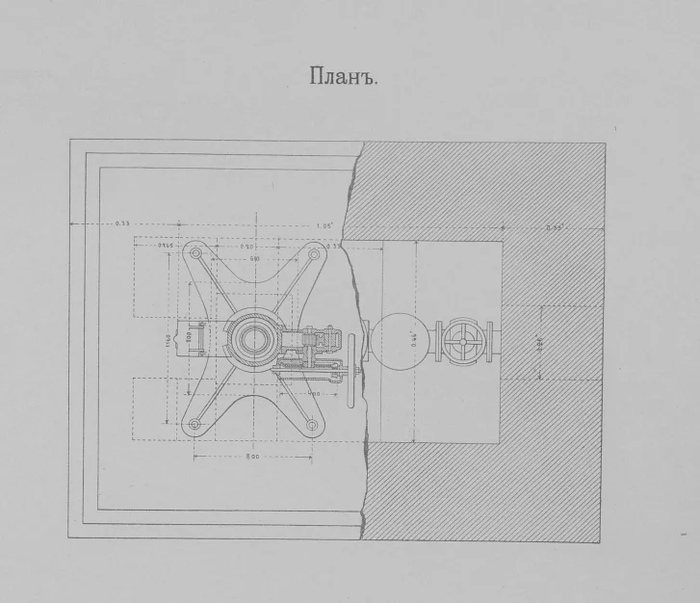

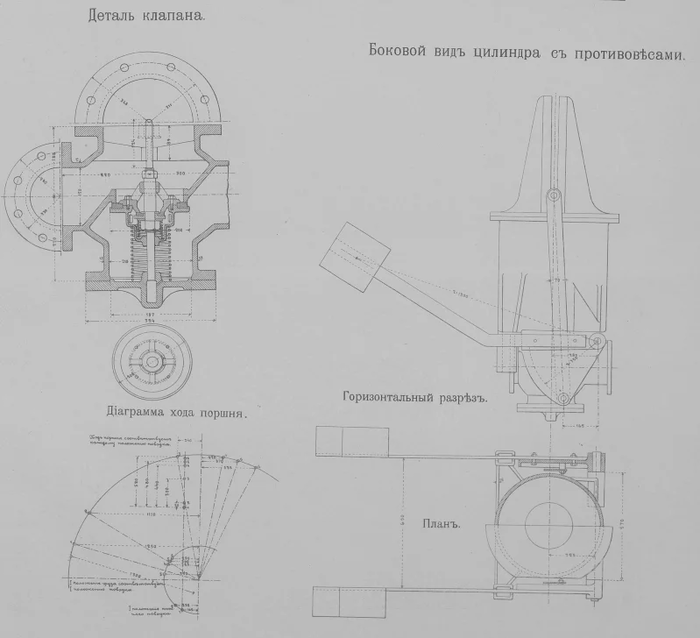

Альбом чертежей типовых и исполнительных. Бологое-Полоцкой. 1902-1906 гг.

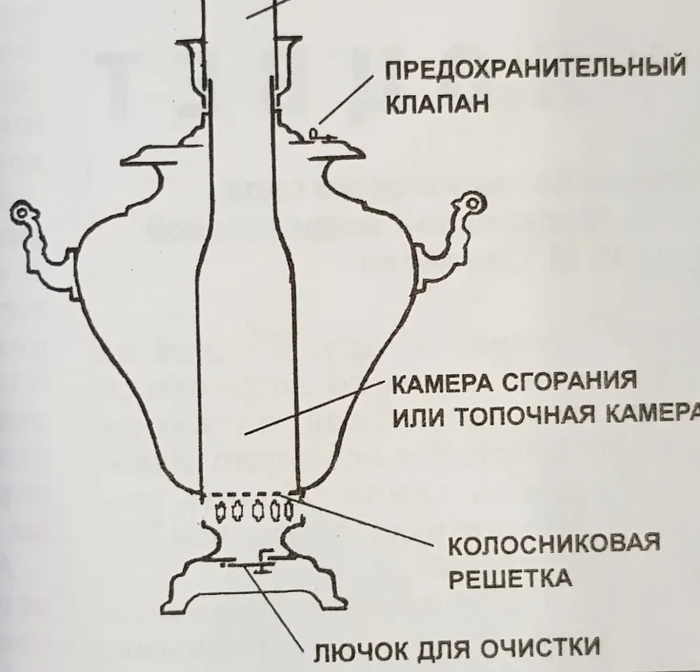

А если все таки в мороз гидроколонку вдруг прихватит у основания, то помимо этого предусмотрена ещё и. печь обогрева самоварного типа!

С той лишь разницей в том, что в самоваре сама топка находится внутри, а вода снаружи.

Топка паровозной гидроколонки устроена с точностью до наоборот. Вода проходит по трубе внутри, а топка располагается снаружи.

Хотя элементы у гидроколонки почти те же что и у самовара. Имеется колосниковая решётка, на которой сгорает топливо, поддувало, камера сгорания, а роль вытяжной трубы для отвода газов выполняет основание гидроколонки.

Рабочая паровозная гидроколонка на станции Осташков. Здесь мы не видим печи самоварного типа, колонка разукомплектована. И тем не менее и зимой работает исправно.

Источник

Сколько воды расходует паровоз и действительно ли даже зимой она в нём не замерзает (7 фото)

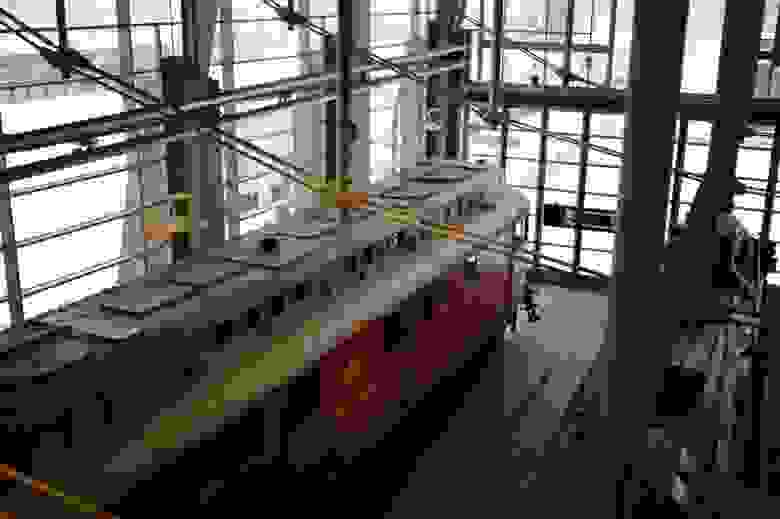

Оказывается, мощный паровоз тратит на полных оборотах колоссальные количества как топлива, так и воды — буквально тоннами в час! И всё это он везет с собой, в особом прицепе под названием «тендер». Давайте посмотрим, что это такое и как оно выглядит.

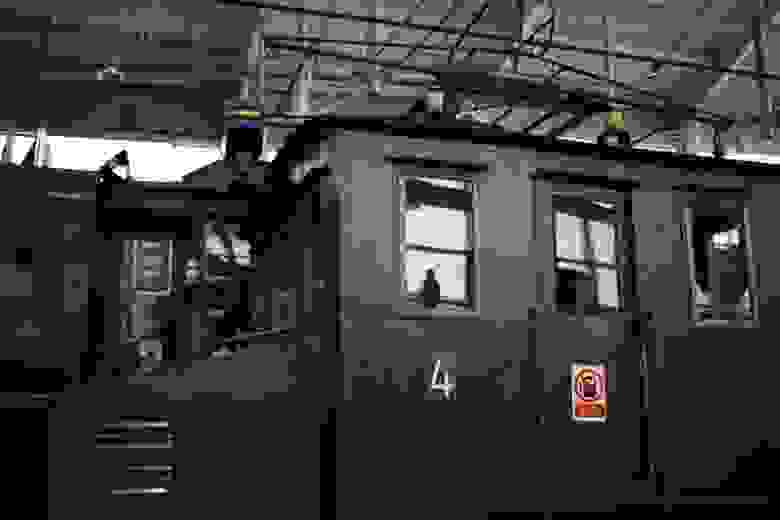

Экипировка водой тендера паровоза серии Л зимой на станции Осташков, ОКТ жд.

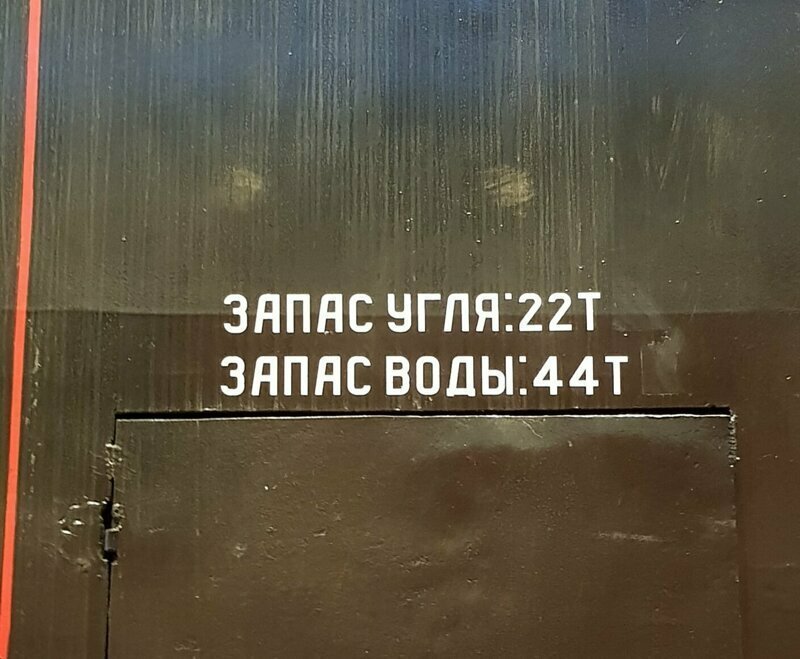

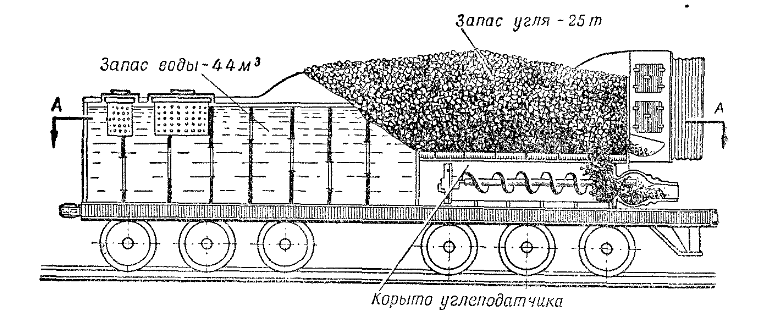

При интенсивной работе мощные паровозы последних серий выпусков расходуют только за один час 20 000-25 000 кг воды и до 5 000 кг угля!

Для удобства наблюдения за уровнем воды водяные баки снабжены указателями поплавкового типа, шкала которых вынесена в контрбудку. Большую часть объёма тендера паровоза, примерно 2/3, как мы видим на рисунке ниже, занимают запасы воды и лишь 1/3 приходится на запасы топлива.

И наконец, читатели часто спрашивают в комментариях к паровозным публикациям :

«Почему вода в тендере паровоза не замерзает зимой?»

Всё просто. Не замерзает вода в нём до дна по той же самой причине, что и зимой вода в пруду. Каковы объёмы воды в тендере паровоза, мы уже с вами сегодня выяснили. Это огромные бассейны в несколько десятков кубических метров глубиной до 2 и более метров на мощных паровозах!

Охлаждённые верхние слои воды на поверхности в тендере, конечно же, может прихватить зимой коркой льда в сильный мороз при длительной стоянке паровоза где-нибудь на станции или в депо, но не более того. В целом же водяные баки тендера представляют собой закрытую конструкцию, предохраняющую воду в нём от полного промерзания. Да и на ходу паровоза происходит сильная качка, в результате которой массы воды в тендере постоянно находятся в движении.

Источник

Как были устроены паровозы

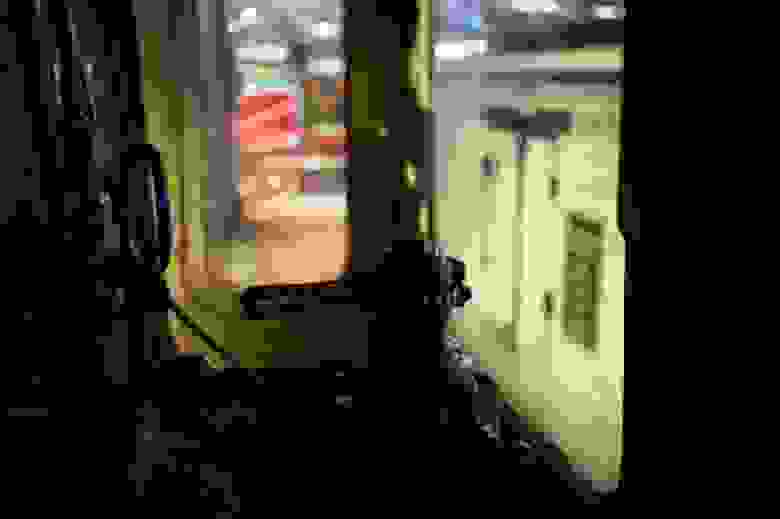

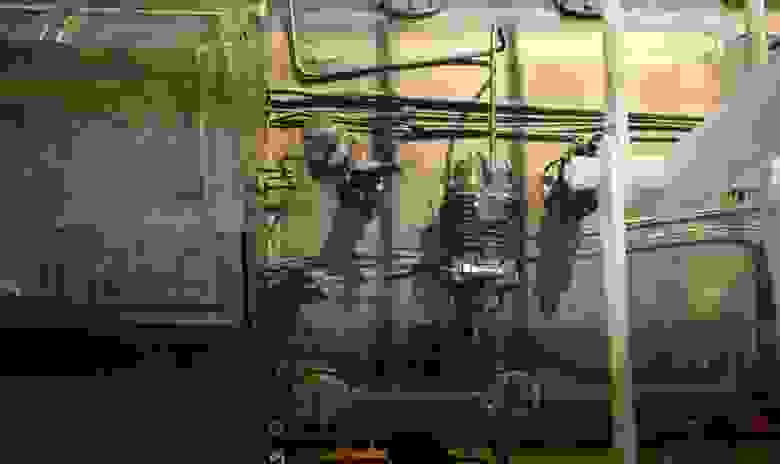

Так выглядит кабина паровоза «Серго Орджоникидзе» (это СО17-1137). Множество трубок сверху — это пароразборная колонка, к каждому потребителю отходит своя труба. А потребителей в уже достаточно зрелом технически паровозе много: две паровые машины слева и справа для движения колёс, свисток, механический углеподатчик, инжекторы для закачки воды, электрический генератор для освещения, насос для воздушной магистрали и так далее.

До электрических ламп использовали керосиновые фонари прямо впереди паровоза и ацетиленовые химические прожекторы. Потом примерно в начале двадцатого века «люксовые» вагоны обзавелись электрическим светом, а потом и паровоз стал освещаться яркими лампами, в частности, чтобы видеть, что происходит с колёсами и осями. Потому что помощнику машиниста иногда нужно было выйти на ходу и постучать кувалдой по кулисе, так как снег забился и смёрзся в лёд.

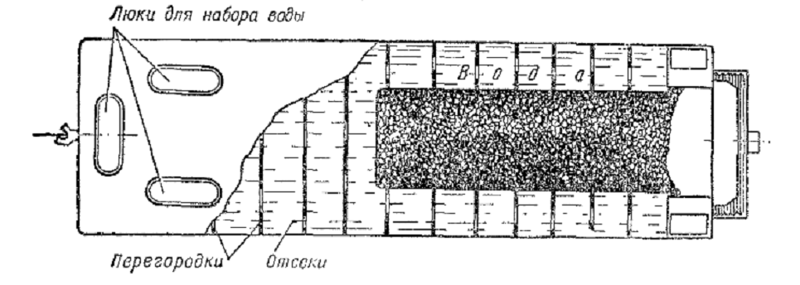

Отечественный пассажирский паровоз отличается от грузового визуально очень легко. Он выглядит нарядно, цветной (чаще всего зелёный или синий), у него большие сцепные колёса. Для пассажирского была важна скорость, для грузового — тяга, поэтому у грузового сцепные колёса меньше. И грузовые паровозы обычно чёрные.

Впереди паровоза есть маленькая бегунковая тележка, которая имеет возможность поворачиваться относительно основной рамы. Вот она сразу перед зелёной паровой машиной:

Она нужна для того, чтобы паровоз вписывался в кривые (мог поворачивать легче).

Вот паровая машина, она преобразует энергию пара в механическую энергию, движущую колёса:

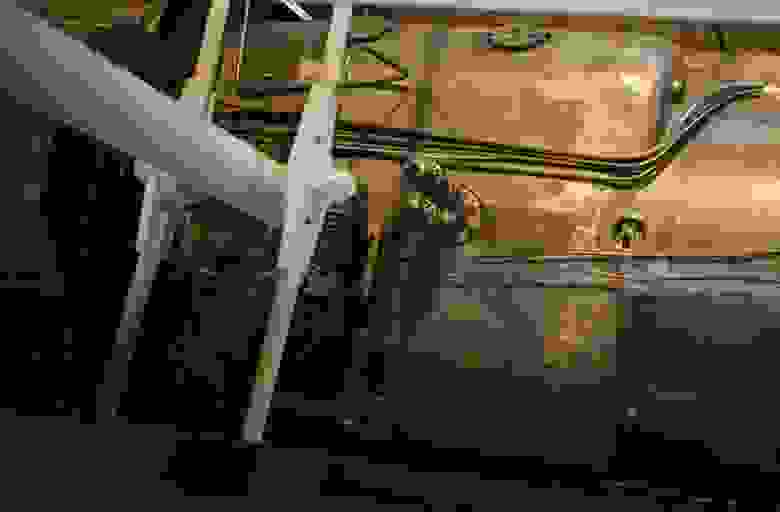

За паровозом идёт вагон-тендер, туда грузятся запасы угля и воды. Обратите внимание на характерную русскую контрбудку: она соединяется с будкой на паровозе специально для обеспечения более комфортных условий работы паровозной бригады в зимнее время.

Вот принципиальное устройство паровоза (здесь и дальше мы ходим по Музею железных дорог России в Петербурге). Они сделали замечательный стенд с анатомией паровоза:

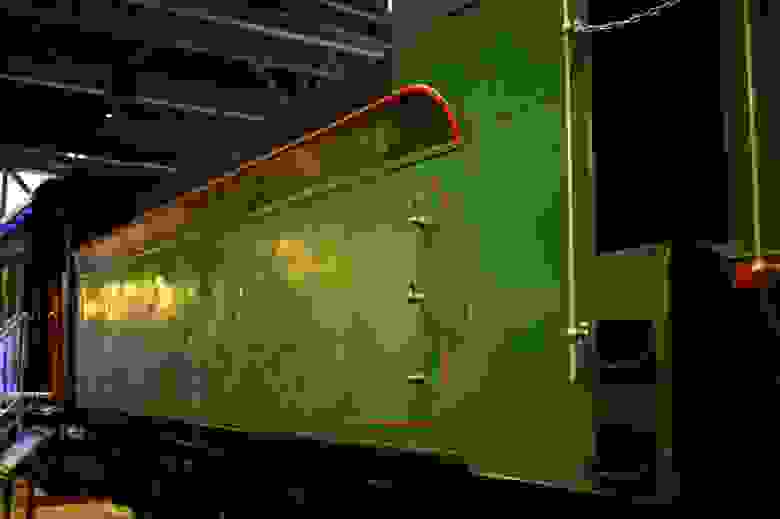

Чтобы паровоз шёл, в него надо загрузить уголь (топливо), воду (рабочее тело) и бригаду из машиниста, помощника машиниста и кочегара. Вот так с помощью гидроколонки грузилась вода через специальный люк в тендере:

Дальше бригада топит котёл и управляет поездом. Соответственно выделяются топка, котёл, колпак сухопарника и труба. Около колёс — паровые машины, которые делают движение из энергии пара. Внутри паровоза происходит парообразование, затем пару раз пар прогоняется по контуру трубок внутри устройства.

Паровозом почти до современности управлять надо было очень нежно и аккуратно, и для этого нужен был высокий профессионализм. Дело в том, что любой участок пути имеет наклоны: спуски и подъёмы. Вагоны взаимодействуют неравномерно, и сцепки между ними рвутся. Поезд может рассыпаться, и это закончится плохо. Плюс просто надо учитывать огромную инерцию и уметь управлять всей этой махиной. Поэтому в будке были два квалифицированных человека: помощник, умеющий топить котёл, и машинист, умеющий управлять поездом и вообще всё остальное.

Вот рабочее место машиниста и его обзор:

А вот помощника с дверью наружу:

Кочегар, вопреки распространённому мнению, не топил, а просто подавал уголь в бункер в паровозе из тендера. Это обычно был здоровый мужик, который умел много работать лопатой.

На этой лопате, кстати, помощники сдавали негласный экзамен машинистам при приёме в бригаду. Надо было пожарить яичницу. Для этого надо было равномерно растопить топку, закидывая уголь по углам отсека, правильно удерживать лопату, оценивать температуру в отсеке по цвету деталей и угля и управлять температурой лопаты. Если яичница получалась сгоревшей или «с соплями», это был негодный помощник. Если отличной — можно было есть, запивая водой из баков. Вот из этого, где написано «Вода отравлена, пить нельзя»:

Воду из баков, несмотря на надпись, кипятил и пил почти каждый машинист. Но это было запрещено, потому что после загрузки воды в неё надо было кинуть несколько таблеток средства от накипи, которое не очень полезно для здоровья. Это чтобы трубочки внутри паровых и водяных систем не забивались слишком быстро. Мягкая вода так ценилась, что, если находился источник около железной дороги, там сразу ставилась станция, даже если не было населённого пункта по дороге. Среднее расстояние между английскими станциями — 20 километров, а между нашими — 80. И то потому, что это почти предел хода паровоза без дозаправки водой.

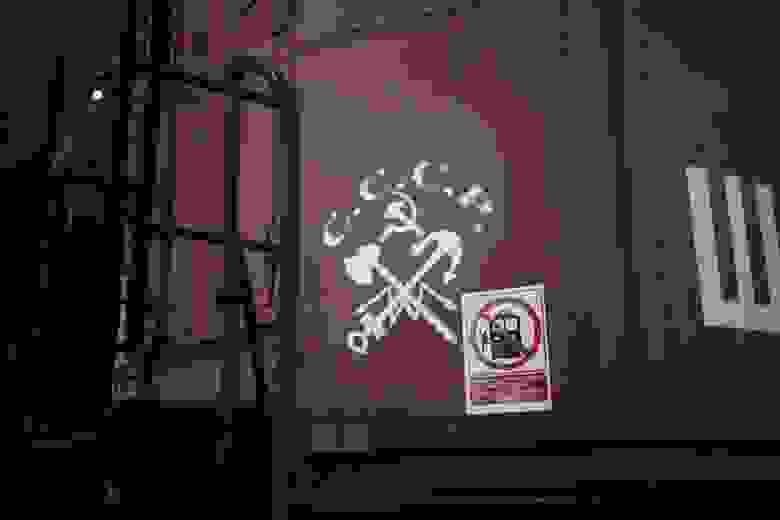

Это проблема, и требовалось хоть какое-то её решение. Первый дизельный тепловоз придумали и собрали у нас, чтобы решить часть недостатков паровозной системы. Конкретно очень хотелось уйти от зависимости по воде и упростить манёвры на станциях. Маневровый тепловоз хорош тем, что его не надо постоянно топить: есть работа — включил двигатель, нет работы — выключил. В итоге попробовали собрать прототип и сделали вот это творение сумрачного русского гения — Щ-ЭЛ-1 1924 года:

Он, увы, проработал недолго и широко не распространился. У прототипа было слишком много проблем, связанных с тем, что пар давал мгновенную обратную связь, а ДВС требовал коробку передач между двигателем и колёсами. Переключение передач создавало жёсткие толчки, и они могли послужить причиной обрыва сцепок. Понадобилась электрическая система передач, что повлекло вот такую конструкцию:

В итоге на некоторое время от тепловозов отказались и стали проводить опыты сразу с электрическими двигателями. Как вы можете догадаться, аккумуляторы тогда были не очень, и поэтому распространение они получили только там, где могли ходить трамваи. То есть на трамвайных рельсах по ночам ползали грузовые поезда для предприятий Москвы.

Но, конечно, паровозы всё больше и больше устаревали. В какой-то момент в СССР сделали невероятно красивый и эффективный паровоз. Вот он, в музее стоит последний паровоз серии П36. У него четырёхзначный номер 0251, но произвели его ровно вот столько:

Из-за этого лампаса его прозвали «Генерал».

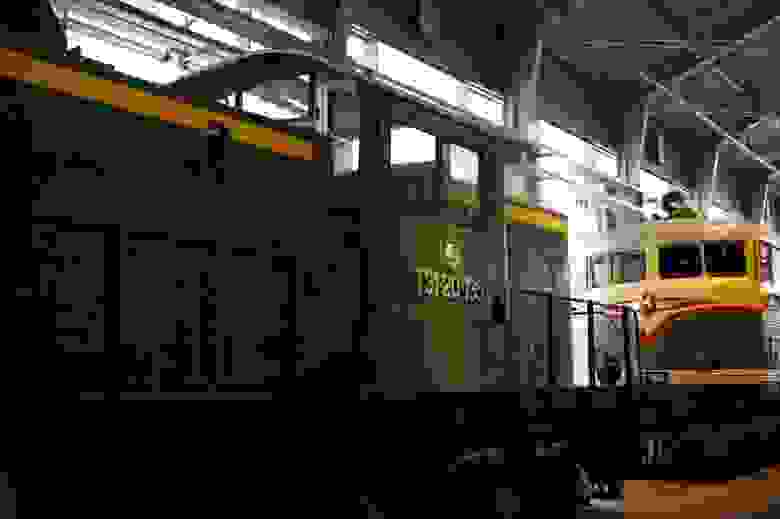

И примерно в этот же момент Америка сняла с производства паровозы, и у нас на XX съезде партии Хрущёв решил тоже поставить на тепловозы. Так появился ТЭЗ — убийца паровозов:

А это палубные крепежи для того, чтобы поставить тепловоз в СССР морем. Везли через Владивосток и вагоны (разобранные), и тепловозы.

Потом была богатая история тепловозов СССР. Из интересного стоит отметить вот эти экспонаты:

Рейсовый дизельный автобус АВ 758 — румынский. Ходил он 110 километров в час, то есть не сильно быстрее паровозов (паровозы могли и до 120 км/ч развить), но зато не останавливался для дозаправки водой.

Вот на ТЭ-6769 (Т означает трофейный эквивалент того, что после Т, то есть максимально близкий по характеристикам к серии Э) очень хорошо видно песочницу:

Отводы от неё ведут к каждому колесу и заканчиваются примерно вот так:

Так песок подаётся под колёса для увеличения трения. Это нужно при экстренном торможении или при обледенении путей.

Под колёсами ещё хорошо видно рессоры, магистрали и тормоза:

А вот с помощью этого устройства можно было узнать скорость паровоза:

Скорость вращения снималась с передней оси, а затем преобразовывалась в линейную скорость на приборе.

Есть ещё интересный класс паровозов, это так называемые паровозы-танки. Они отличаются от обычных только тем, что уголь и вода у них — на самом паровозе, а не в тендере:

Понятно, что запасы там не очень большие, но иногда так действительно проще.

На этом танке есть отличный карбидный фонарь. Верхний с жёлто-оранжевой кромкой — это «американский фонарь», он же — ацетиленовый химический прожектор. В ёмкость с карбидом капала вода (напор воды регулировался вручную), она реагировала, выделялся горючий газ, который затем горел в горелке. Получалось яркое пламя, которое давало света куда больше, чем «фары на свечах» снизу. Кстати, свечные фонари — съёмные, чтобы можно было осмотреть паровоз. Позже стали делать освещение. Вот лампа серии СО, которая освещает колёса:

И, возвращаясь к рабочему месту помощника машиниста СО, там рядом — распредщит, пока небольшой, как раз для таких ламп:

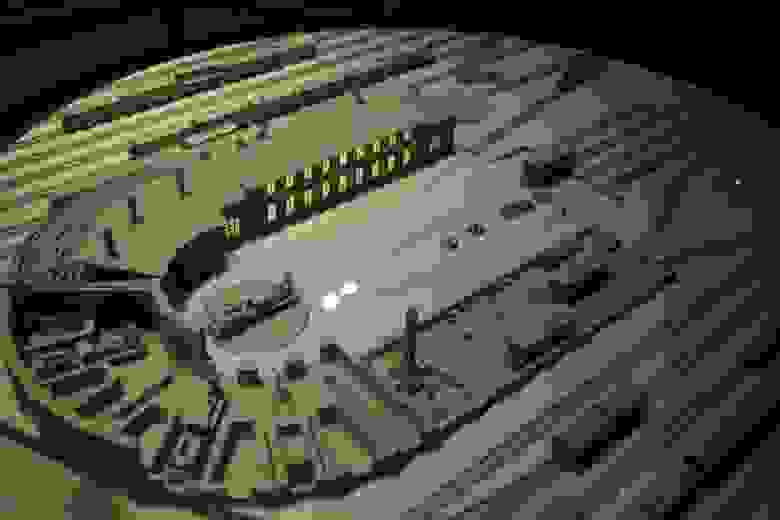

Очень интересно устройство поворотного круга. Депо тогда были основаны на архитектуре поворотного круга:

Эти паровозы в музее были расставлены именно таким кругом, который находится в центре экспозиции (это когда-то было действующее депо):

Альтернатива такому кругу — треугольники стрелок. Но круги, как видите, были куда удобнее, особенно когда от ручного поворота перешли к двигателям.

Теперь давайте посмотрим на паровозы сверху. Вот здесь хорошо видно шнек для подачи угля из тендера:

Предохранительные клапаны (позже на более мощных паровозах их стали делать по три, тут два на случай выхода одного из строя):

На тепловозах сверху и с боков — ещё характерные решётки для холодильника: поскольку двигатели ставили судовые, надо было их как-то охлаждать, чтобы не закипели. В воде это просто (водой), а на железной дороге до четверти локомотива занимает холодильная установка.

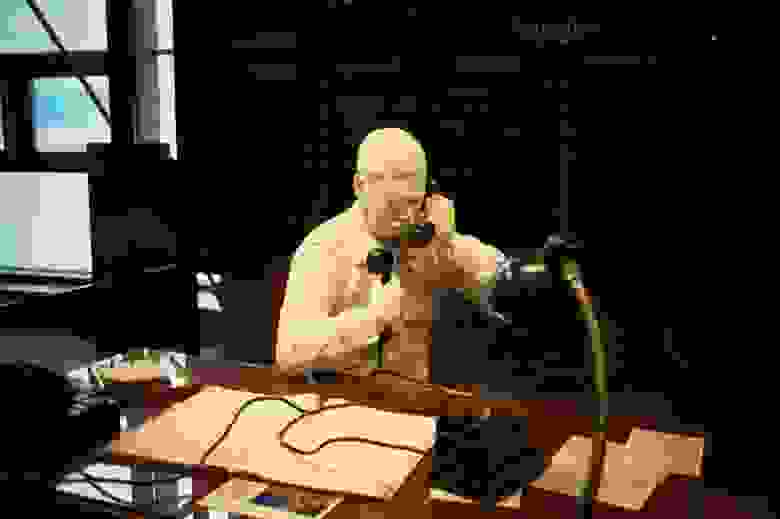

Вот это реконструкция середины рабочего дня на станции:

Сзади видно таблицу с локомотивами и начальниками бригад. Бригады могли быть закреплены за локомотивом (три бригады, один старший машинист) или меняться. Первый способ обеспечивал лучшее обслуживание «родного» локомотива, а второй — меньший пробег, поскольку бригады отдыхали в оборотном депо и иногда не могли сразу выйти назад.

И последнее. Паровоз с большим аккумулятором для пара, бестопочный. Он использовался на химических заводах, где огонь был запрещён:

Передняя часть — это большой бак для пара, по сути. Паровоз приходил к котлу, заправлялся вот так:

И шёл в опасную зону работать. Пара хватало примерно на два часа.

Источник