- Интернет на дне океана

- Кабели-первопроходцы

- Самый-самый кабель

- Что угрожает кабелям?

- Кабель в помощь трейдерам

- Кабель — находка для шпиона

- Конкуренция в мире кабелей

- Карта кабелей

- Подводная укладка кабелей. Как это делается

- Но сначала о главном. Об оборудовании

- Мелкие водные преграды

- Укладка кабеля на дно при использовании судна

Интернет на дне океана

Вся наша планета плотно опутана кабелями связи. 99% международных данных передаются по проводам, лежащим на дне океана. Они тянутся между континентами, обходя лишь Антарктиду, общая длина составляет около 1,2 млн км, число одних лишь гражданских проводов достигает почти 400 штук. Мы решили собрать самые интересные факты о завораживающем мире подводных кабелей.

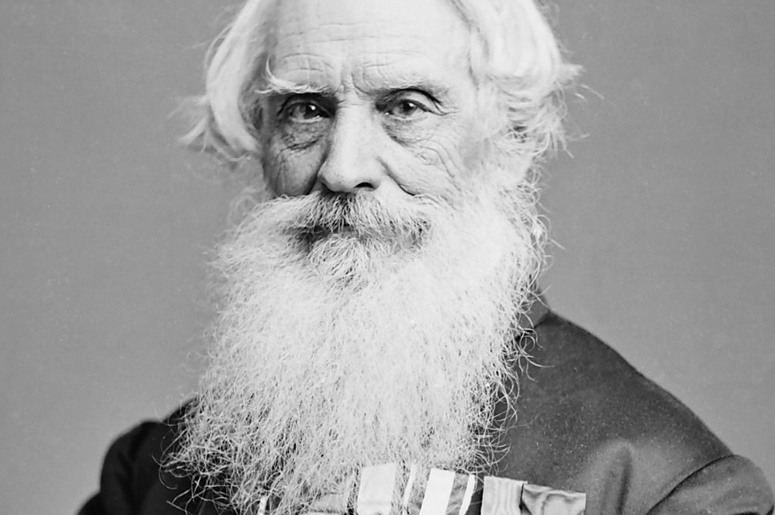

Кабели-первопроходцы

Первый подводный кабель проложил изобретатель телеграфа Сэмюэл Морзе. Летом 1842 года ночью ученый поплыл на лодке с помощником и проложил первый подводный изолированный телеграфный кабель по дну Нью-Йоркской бухты. Из-за отсутствия достаточной гидроизоляции первые опыты были неудачными, пока в 1847 году немецкий инженер Вернер фон Сименс не предложил делать изоляцию из растительной смолы — гуттаперчи.

Первый трансатлантический телеграфный кабель весил 550 кг/км, состоял из семи медных проводов, покрытых тремя слоями гуттаперчи и оболочкой из железных канатов. Его пытались проложить в 1857 году, соединив Старый и Новый свет, однако из-за разрыва 4500-километрового кабеля попытку пришлось отложить на год.

16 августа 1858 года королева Великобритании Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными телеграммами. 103 слова английской королевы передавались в течение 16 часов — из-за огромной емкости и сопротивления длинного кабеля. Вскоре он пришел в негодность. К 1919 году работающих кабелей было уже 13, большинство принадлежало Великобритании.

Первый трансатлантический телефонный кабель заработал в 1956 году, он соединил шотландский курорт Обан и канадский город Кларенвилл на острове Ньюфаундленд. За первые сутки было совершено свыше 700 звонков по каналам Лондон — США и Лондон — Канада.

Первый трансатлантический телефонный кабель с использованием оптического волокна, TAT-8, был проложен в 1988 году. С тех пор количество действующих кабелей возросло до 375, всего проложено 396 кабелей.

Самый-самый кабель

Самый высокопроизводительный в мире кабель — Marea. Он был проложен совместно тремя гигантами: Microsoft, Facebook и Telxius в 2017 году. Кабель выходит из американской Вирджинии, проходит по дну Атлантического океана на глубине более 3 км и уходит в испанский Бильбао. Протяженность Marea составила более 6600 км, масса — около 4650 т. Его пропускная способность — 160 Тбит данных в секунду, что в 16 млн раз больше, чем средняя скорость обычной домашней интернет-линии, это эквивалентно 71 млн одновременных просмотров потокового видео высокой четкости.

Кабель Marea «закинут» в океан с расчетом на будущее: по прогнозам исследователей, к 2020 году число пользователей интернетом вырастет почти в два раза и достигнет 5 млрд человек. Именно кабель из Бильбао обеспечит удобный трафик новым потребителям виртуальной реальности из стран Африки, Азии и Ближнего Востока.

Marea состоит из восьми пар оптоволоконных кабелей, защищенных медью, пластиком и водонепроницаемым покрытием. На большей части пути кабель лежит на дне океана, а рядом с берегами закопан под землю, чтобы его не порвали корабли. Наибольшая глубина прокладки кабеля Маrеа — 5181 м, ожидаемый срок службы, как и у всех оптоволоконных проводов, — 25 лет.

Что угрожает кабелям?

Кабелям угрожают корабли, рыбацкие сети, природные катастрофы и даже акулы: по непонятным причинам хищные рыбы любят жевать провода. Защищаясь от их атак, крупные компании, такие как Google, покрывают свои коммуникации слоем защитного кевлара. Толщина трансатлантических кабелей неодинакова: чем ближе к поверхности, тем толще защитная оболочка, чтобы выдержать потенциальные повреждения от судоходства. На мелководье выкапываются траншеи, куда зарывают кабели. На большой глубине диаметр кабеля — всего 17 мм, толщиной с маркер.

Иногда кабели выходят из строя по причине природных катастроф. Например, в 2012 году ураган «Сэнди» повредил большинство кабелей, находящихся в Нью-Йорке и Нью-Джерси, которые являются основными точками выхода кабелей на берег. В итоге интернет-соединение между Северной Америкой и Европой отсутствовало в течение нескольких часов.

Кабели не так просто перерезать, но иногда это происходит. В 2013 году в Египте, недалеко от Александрии, были задержаны несколько злоумышленников в аквалангах. Выяснилось, что они намеренно перерезали подводный кабель длиной 20 000 км, соединяющий три континента. Скорость интернет-соединения в Египте упала на 60%, затем линию восстановили.

Кабель в помощь трейдерам

Почему так важно, чтобы кабель был высокоскоростным? Потому что скорость передачи информации в наш век эквивалентна богатству. С тех пор как на фондовых биржах были введены автоматизированные системы торговли, а сделки стали совершать компьютеры, время для принятия решения уменьшилось до микросекунд. Это потребовало увеличения скорости связи на доли секунды. Американская компания Hibernia Atlantic инвестировала $300 млн в прокладку нового кабеля Hibernia Express между Лондоном и Нью-Йорком. Благодаря его запуску в 2015 году задержка в операциях теперь составляет 58,95 миллисекунд.

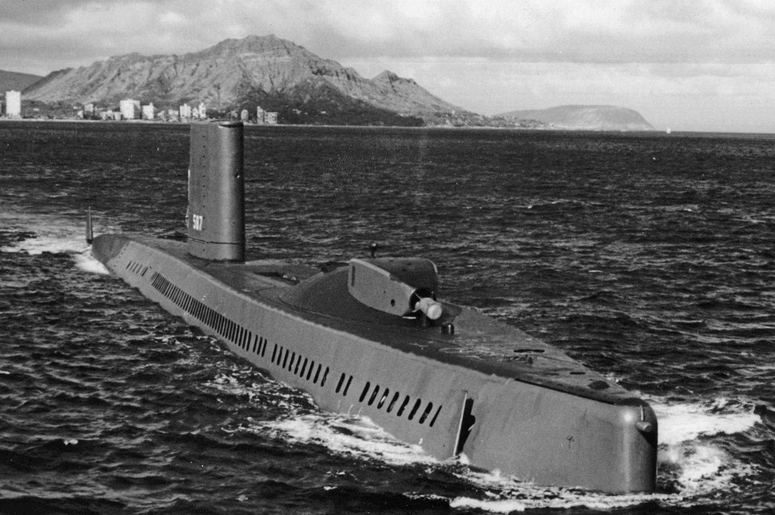

Кабель — находка для шпиона

Когда еще не было современных оптоволоконных кабелей, прослушать информацию было элементарной задачей для шпионов. В разгар холодной войны в Охотском море американцы в течение десяти лет, с 1971 года по 1981 год прослушивали советскую подводную линию связи. Русские офицеры даже не пытались шифровать секретную информацию, так как им казалось, что в территориальных водах СССР достаточно датчиков и оборонных сенсоров, чтобы ни один враг близко не подошел. О том, что специальная подводная лодка Halibut добралась до кабеля, установила на него гигантское прослушивающее устройство и регулярно собирала записи в течение долгих лет, стало известно благодаря сотруднику АНБ Рональду Пелтону уже в 1980 году, и прослушка была демонтирована.

Сейчас, во времена толстых и защищенных оптоволоконных проводов, прослушка также возможна. Эдвард Сноуден рассказывал о том, как британские и американские спецслужбы «прослушали» более 200 кабелей в рамках обширного шпионского проекта. По данным The Guardian, британское разведывательное агентство GCHQ ежесуточно перехватывает данные в масштабах, эквивалентных 192 Британским библиотекам.

Конкуренция в мире кабелей

С лидерством США в подводном мире кабелей пытается поспорить Китай, а вернее, конгломерат Huawei Technologies, который занимается созданием по всему миру инфраструктуры связи нового поколения 5G. На сегодняшний день в копилке Huawei Technologies почти 100 подводных кабелей по всему миру. В 2018 году китайская компания закончила модернизацию морского оптоволоконного кабеля длиной 11 500 км из Португалии в ЮАР, и амбиции и возможности китайцев только растут. Многие страны после шпионского скандала заинтересованы в безопасных информационных путях и не доверяют американским компаниям.

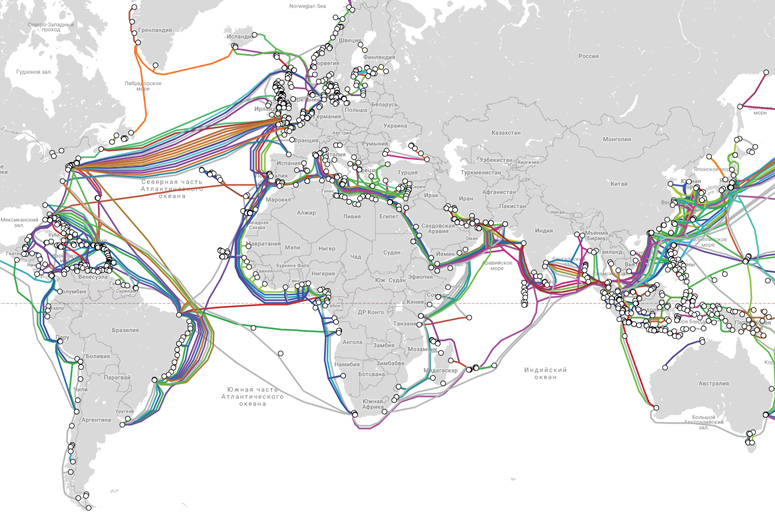

Карта кабелей

Проект TeleGeography отслеживает прокладку кабелей с 1999 года и поддерживает постоянно обновляемую карту кабелей, которая наглядно демонстрирует вмешательство человека в мир океанов. На сегодняшний день с волокно-оптическими кабелями не могут тягаться ни вышки сотовой связи, ни спутники. Отправка сообщений в космос и обратно занимает слишком много времени, а сотовая связь часто выдает помехи, зато оптические волокна идеально передают информацию почти со скоростью света.

Источник

Подводная укладка кабелей. Как это делается

В начале июля я подготовил интересную для сообщества публикацию о глубоководных кабелях связи, в которой основной упор был сделан на особенности конструкции глубоководного кабеля по сравнению с привычной нам оптикой. К сожалению, очень мало внимания было уделено самому процессу и способам укладки кабеля по дну рек, морей и океанов. Сейчас я хочу исправить эту ситуацию и познакомить вас с краткой информацией о том, как же прокладываются линии связи, в том числе в таких непростых как водная среда условиях.

Но сначала о главном. Об оборудовании

В комментариях к предыдущему материалу возник резонный вопрос, что за черное устройство схематически изображено на гифке, показывающей процесс укладки кабеля?

Как это ни удивительно, данное устройство называется подводный кабелеукладчик. Исходя из конструкции кабелеукладчики разделяют на несколько типов:

- Ножевые

- Роторные

- Гидравлические

Ножевой кабелеукладчик представляет из себя аналог плуга и имеет весьма незамысловатую конструкцию: рабочий расклинивающий нож и передний нож, барабаны, на которые намотан кабель для укладки, кассеты, ролики, уменьшающие трение кабеля внутри кассеты. Ножевой кабелеукладчик во время работы буксируется. На примере схематического изображения ниже могут использоваться трактора или другие тяговые машины на колесном или гусеничном ходу.

Принцип работы ножевого кабелеукладчика выглядит следующим образом: При движении рабочий нож расклинивает грунт, образует траншею между поверхностью грунта и своей расклинивающей частью, глубина которой достигает 1,5 метров. К тыльной стороне ножа на шарнирах прикреплена пустая кассета, через которую пропускается кабель (или сразу несколько кабелей) и укладывается на ее дно.

Также существуют и самодостаточные модели на собственном ходу, не требующие буксировки.

Однако, если вы думаете, что достаточно воткнуть нож и начать тянуть, вы глубоко заблуждаетесь. Для различных типов грунтов существуют свои правила и рекомендации по проведению подготовительных мероприятий перед началом использования кабелеукладчика. В первую очередь — это так называемая пропорка или по-другому рыхление грунта. Интенсивность и масштабность проведения подготовительных работ напрямую зависит от типа грунта. Понятное дело, что копать мягкий грунт проще, чем скальную породу, да и шанс нарваться в процессе на препятствия на порядок ниже.

Отдельным подтипом является подводный ножевой кабелеукладчик. Закапывать кабель в грунт в прибрежных зонах необходимо для того, чтобы уберечь его от якорей, траллов и прочей человеческой и животной деятельности. Используется данный метод в прибрежных зонах на небольших глубинах. Само устройство двигается по дну на специальных полозьях. Обычный подводный кабелеукладчик прорывает не очень широкую, 0.1 — 0.2 м, и неглубокую,

0.7 м, траншею, в которую закладывается кабель. Само оборудование буксируется судном со скоростью примерно 3 км/ч и связано с ним отдельным кабелем для контроля состояния самого устройства и проводимых им работ.

Роторный кабелеукладчик — это самоходный роторный экскаватор с прицепной тележкой, оборудованной устройствами для погрузки, транспортировки и укладки кабеля. Такой кабелеукладчик используется для прокладки кабеля и в талых, и в мерзлых грунтах. Основное рабочее устройство роторного кабелеукладчика — диск с режущими зубьями. Производительность роторного кабелеукладчика — до 1 км траншеи в день.

Принципиальное отличие конструкции по сравнению с ножевым кабелеукладчиком заключается механизме копания траншеи:

Устоявшееся название такого устройства КВГ — Кабелеукладчик Вибрационный Гидравлический, хотя на самом деле он представляет из себя устройство ножевого типа.

ПГКУ или Подводные Гидравлические Кабелеукладчики используются при прокладке кабелей через реки и другие водные преграды с использованием судов. К, фактически, гидравлическому буру, который представляет собой основную рабочую часть механизма, подключен шланг/труба идущий к насосу, размещенному на судне. На бур подается струя воды под давлением, которая разрыхляет породу и пробивает в грунте траншею для последующей укладки в нее кабеля.

Стоит помнить, что укладка кабеля в грунт под водой необходима только при небольших глубинах. При прокладке кабелей в открытом океане он просто укладывается на дно (глубина до 8 км!), где ничего, кроме морской воды и давления ему не грозит (кроме форс-мажоров в виде сейсмической активности).

Если с закапыванием в землю все понятно, то как протянуть кабель через воду может вызвать ряд вопросов.

Мелкие водные преграды

Под мелкими водными преградами подразумеваются ручьи, небольшие озера, неширокие болота и реки, в том числе горные.

При глубине менее 0.8м к спец. оборудованию не прибегают и производят укладку как и по всей протяженности трассы. При глубине рек от 0.8 до 6.0м используют подводный кабелеукладчик.

Перед прокладкой кабеля производится огромное количество подготовительных работ. Я опущу момент о необходимости подготовки инфраструктуры и получения разрешений, и перейду непосредственно к подготовке перед стартом работы кабелеукладчика. Из проводимых мероприятий можно выделить следующие:

- Срезка береговых откосов бульдозером или экскаватором для обеспечения плавного спуска кабелеукладчика с берегов и выхода его из воды;

- Отмыв гидромониторами обнаруженных при водолазном обследовании препятствий и удаление их с трассы;

- Двух-трехкратная пропорка грунта по намеченному маршруту;

- Проверка герметичности оболочки кабеля избыточным воздушным давлением, испытание постоянным током, прозвонка жил;

- Погрузка кабеля на кабелеукладчик и выход к основной стадии работ.

Прогон кабелеукладчика через неширокие (менее 300 м) реки производится при помощи тяги тракторной колонны.

Немалую роль в ходе работ имеет и местность, в которой они проводятся. Например, замерзание водной поверхности и образование толстого слоя льда, способного выдержать людей и колесно-гусеничное оборудование, как это ни удивительно, значительно облегчает процесс, если на данном отрезке необходимо было использовать кабелеукладочные суда (дистанция 400 и более метров). Рабочими делается майна (прорезь во льду), через которую и опускается на подготовленное дно кабель.

Укладка кабеля на дно при использовании судна

Если через неширокие реки протянуть кабель можно используя механизированную технику, расположенную на другом берегу, то для проведения мероприятий по кабелеукладке на широких реках, а так же в прибрежных зонах и открытом море приходится использовать специально оснащенные баржи или суда.

Как говорилось выше, для работ под водой популярностью пользуются гидравлические кабелеукладчики. Это вполне резонно: речное или морское дно более податливо, чем мерзлый грунт или горная порода, и усилия поданной под давлением струи воды будет достаточно для того, чтобы «прорубить» щель в грунте для дальнейшей укладки кабеля.

Стоит заметить, что в траншеи кабель укладывается на глубинах до 1500-2000 м из-за рыболовецкой деятельности и прочих факторов. В подобных ситуациях приходится использовать ножевой принцип укладки или по-простому опускать на дно морское гигантских размеров плуг, который его вспашет и позволит обезопасить кабель от снастей и прочих неприятностей. На больших глубинах по понятным причинам используются мощные, армированные кабели которые просто укладываются на грунт.

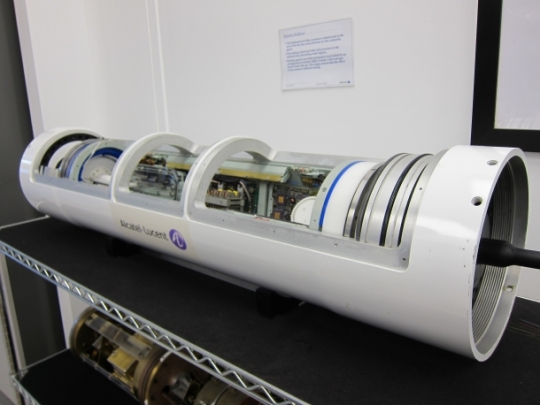

Фото плуга, с расчетной рабочей глубиной в 2000 метров

Если в случае малых дистанций используется цельный кусок кабеля, то при прокладке в море расстояния увеличиваются в разы, а погонная длина бухты кабеля ограничена. Плюс ко всему, при передаче сигнала на большие расстояния происходит его искажение и затухание. Для компенсации этих потерь, учитывая конструкцию кабеля описанную в предыдущей статье, в местах сращивания или на других необходимых участках используют усилители сигнала и ретрансляторы. Проблем с питанием не возникает, конструкция оптоволоконного кабеля подразумевает возможность передачи тока от которого и запитывается оборудование размещаемое на дистанции до 150 км друг от друга.

Вот так выглядит усилитель сигнала до установки монтажа, в частичном разборе:

А так он выглядит уже готовый к укладке на дне океана:

Но что делать, если ретранслятор ставить рано, а бухта кабеля закончилась?

Как говорилось выше, ретрансляторы в зависимости от свойств кабеля и обстоятельств укладки могут монтироваться с частотой до 150 км. Современная промышленность позволяет изготавливать и доставлять кабели длинной в среднем 5, а иногда и 25 км, что значительно меньше, чем дистанция расстановки ретрансляторов. В этих случаях конец одной бухты сращивают с новой, а место соединения защищают так называемой стыковочной коробкой (см. пример такой конструкции ниже):

Коробка в разборе:

В свою очередь ремонт, например обрыва, уже уложенного кабеля дело не простое, хотя сама процедура схематически весьма банальна. При помощи судна поднимают на поверхность и закрепляют на буй один оборванный конец, потом так же затралливают и поднимают второй конец кабеля. Та часть, в которую проникла под давлением вода отрезают, а для соединения концов используют ремонтный «обрезок» кабеля, специально для этого припасенный. В целом, все выглядит просто и логично: обрезал, зачистил, скрутил, работает. Но масштабы такой «скрутки» поражают, да и к самой укладке она имеет слабое отношение. Если повезет, смогу рассказать об этой процедуре отдельно.

Источник