- Карта экологических конфликтов ПФО: почему Волга мелеет и кто в этом виноват

- Река на «ручном управлении»

- Почему мелеет Волга?

- Нижегородская область: суда на мели и новый гидроузел

- Республика Татарстан: гигантские отмели и мертвая рыба

- Самарская область: инновации с водорослями

- Как спасти Волгу?

- «Раньше здесь купали лошадей, а сейчас и коза перепрыгнет»: почему мелеют реки и водоемы?

- «В Казанке девушки больше не полощут белье…»

- Районы Татарстана: как было раньше и как есть сейчас

- В других регионах России

- Причина первая: вмешательство человека в природу

- Причина вторая: изменение климата

- Может ли вода обратно вернуться в реки?

Карта экологических конфликтов ПФО: почему Волга мелеет и кто в этом виноват

На протяжении последних лет почти незаметно для большинства жителей Поволжья происходит тихий и страшный процесс – мы постепенно теряем главную реку России. Проблеме обмеления Волги много лет, и с каждым годом ситуация только ухудшается. О том, куда из основной водной артерии Поволжья уходит вода и что в регионах ПФО делают для спасения Волги, – в спецпроекте «ФедералПресс».

Река на «ручном управлении»

Зимой 2021 года Поволжье накрыли снегопады. Огромные сугробы почти парализовали движение транспорта и принесли много проблем коммунальным службам – однако экологи связывали со снегом надежду на восполнение уровня воды в крупных реках. Особенно в Волге, о критическом обмелении которой идут разговоры уже не первый год. Талые воды могли бы поправить положение, но чуда вновь не случилось.

Несмотря на то, что поток воды в марте втрое превысил норму, по данным волгоградского министерства экологии, сохранить полноводность летом и осенью главная русская река так и не смогла. Дело в том, что нынешняя Волга – не совсем река в привычном нам смысле этого слова. Она уже много лет представляет собой каскад связанных между собой водохранилищ и соединяющих их искусственных озер, уровень воды в которых контролируется человеком.

Воду из одного бассейна для контроля уровня перебрасывают по мере необходимости – река, по сути, находится «на ручном управлении». Но судя по тенденции к обмелению, природу такая ситуация перестала устраивать.

Почему мелеет Волга?

В целом главной причиной обмеления эксперты называют то, что уровень воды регулируется исходя не из потребностей экосистемы Волги, а из соображений промышленных и хозяйственных нужд. При этом игнорируются долгосрочные последствия такого «прикладного» отношения к реке. Проще говоря, воду сбрасывают так, как это выгодно энергетическим компаниям, не думая о том, как водный поток будет восстанавливаться в перспективе. Результат – стойкая тенденция к снижению уровня реки, обнаженные берега, уменьшение популяции рыбы и проблемы с береговыми и водными растениями.

К 2019 году волжские гидроэлектростанции официально признали, что к обмелению Волги привел чрезмерный сброс, или пропуск, воды в низовья реки, ответственность за который несет Жигулевская ГЭС, расположенная в Самарской области. В Росгидромете эту информацию опровергают: по мнению сотрудников ведомства, ответственность за спуски лежит на тех, кто принимал решение о темпах пропуска (работниках Росводресурсов).

«Затраты на экологию делают нерентабельным развитие гидроэнергетики», – заявил в 2018 году глава «Русгидро» Николай Шульгинов. В том же году прибыль холдинга увеличилась на 28,5% и достигла 32 млрд рублей.

Нижегородская область: суда на мели и новый гидроузел

Тлеющий мусор и нефтепродукты в реке: горячие точки на экологической карте СФО в сентябре

По мнению эколога и руководителя нижегородского экоцентра «Дронт» Асхата Каюмова, стремление к выручке может быть одной из основных причин чрезмерных сбросов воды и, как следствие, хронического обмеления волжских акваторий.

«Летом в районе Городца и Балахны не хватает воды, зато зимой, когда река замерзает и навигация невозможна, уровень воды высокий. Чтобы повысить его летом, нужно пускать воду мимо турбин, но это не приносит денег – и так никто не делает. Общественники добиваются введения новых правил использования Волги уже 15 лет. Даже проект есть – но «Русгидро» его отклоняет, им он не выгоден», – рассказал эколог журналистам «ФедералПресс».

Своего пика проблема обмеления Волги вблизи Городца достигла в августе 2021 года – тогда суда на этом участке ожидали прохода по несколько дней. Уровень воды был слишком низок для круизных лайнеров. В результате туроператоры понесли колоссальные убытки – им приходилось экстренно и постоянно менять графики круизов, так как попуски воды Городецкий гидроузел начал проводить раз в три дня.

В судоходной компании «Волжское пароходство» журналистам «ФедералПресс» рассказали, что городецкий участок для волжского судоходства уже много лет является одной из ключевых проблем.

«Мелководный участок в районе Городца – это тромб, не позволяющий нормально работать как грузовому флоту, так и туристическому. В навигацию 2021 года ситуация с водностью в районе Городца очень плохая. Строительство полноценного гидроузла (низконапорной плотины) на этом участке может решить проблему судоходства на Волге», – уточнили сотрудники компании.

Построить еще один гидроузел – Нижегородский – для решения проблемы мелководья на участке Волги между Нижним Новгородом и Городцом предлагали и раньше. Однако, по прогнозам экспертов Росморречфлота, это может привести к подтоплению прибрежных территорий, в том числе – скотомогильников, кладбищ и других объектов, из-за которых в реку могут попасть опасные отходы.

В итоге был выдвинут компромиссный вариант: будет построена дополнительная камера одного из шлюзов Городецкого гидроузла, а также углублено дно на проблемном участке. Эти меры должны сработать, если минимально допустимый уровень воды в Волге будет сохраняться.

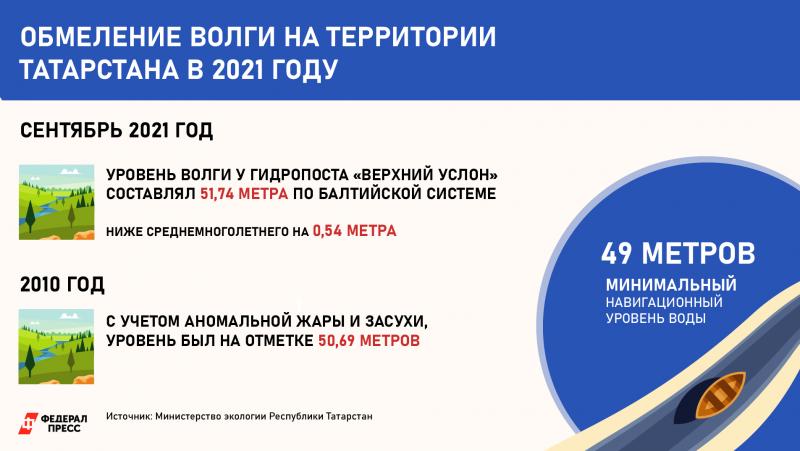

Республика Татарстан: гигантские отмели и мертвая рыба

30 сентября 2021 года МЧС Республики Татарстан разослало во все СМИ региона срочное сообщение – Волга обмелела настолько, что опасность сесть на мель грозит даже маломерным судам. Причина – снижение уровня воды в Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах. Лодкам и катерам рекомендовали передвигаться только в проверенных местах, во всех остальных – идти на минимальной скорости и проверять глубину эхолотом. В сентябре на территории республики уже село на мель четыре судна. Месяцем ранее, в августе этого года, татарстанцы массово жаловались в соцсетях на уровень воды в Волге.

В связи с экстремальной жарой и ростом потребления мощности сброс воды через гидроузел Куйбышевского водохранилища был увеличен до 5 300 кубометров в секунду. Однако, по прогнозам экспертов, к осени уровень все равно должен был упасть еще сильнее – что и произошло несколько дней назад.

В 2019 году в республике была похожая ситуация – тогда через гидроузел сбросили слишком много воды, опасаясь разрушительного паводка. Но талые воды ушли в почву, а река так и не наполнилась. Татарстанские рыбаки рассказали, что рыба при таких условиях может просто не уйти на нерест – а это нанесет серьезный урон рыболовному хозяйству.

Биологи подтвердили, что такая ситуация с уровнем реки неизбежно приведет к снижению биоразнообразия, а также отметили, что проблема актуальна не только в 2019 году – уже несколько лет подряд нерест проходит не в полном объеме именно из-за недостатка воды в необходимый период.

В Росрыболовстве подсчитали, что только в Саратовском водохранилище из-за плохо рассчитанных сбросов воды в том году недосчитались тысячи тонн рыбы. Это больше, чем объемы добычи сырья – с 2013 по 2017 год вылавливалось не больше 800 тонн.

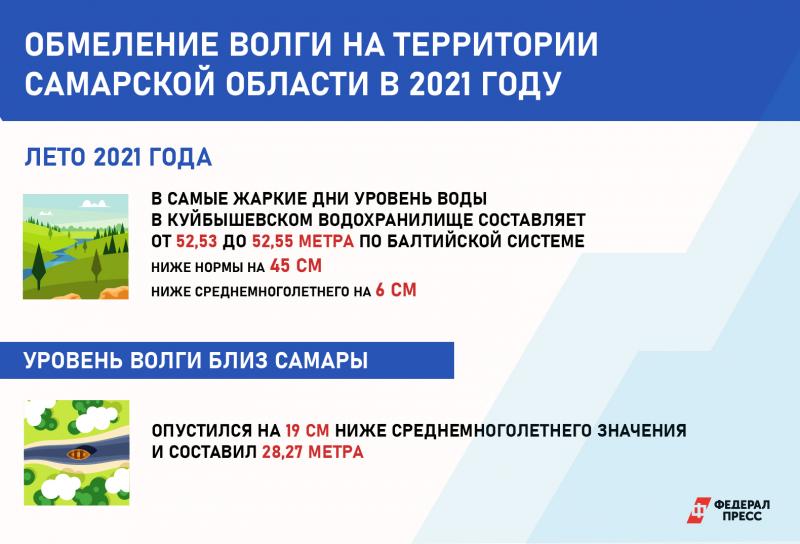

Самарская область: инновации с водорослями

В целом проблемы обмеления Волги в Самарской области почти такие же, что и в других регионах ПФО: страдает судоходство и рыба.

В «Самарском речном пассажирском предприятии» журналистам «ФедералПресс» рассказали, что на основном судовом ходу Волги на территории региона проблемы обмеления нет, однако беспокоит уровень воды на дополнительном судовом ходу.

«Для безопасного судоходства наше предприятие регулярно заказывает дноуглубительные работы на подходе к о/п «Гаврилова поляна» и шестому причалу речного вокзала, которые осуществляет Самарский район водных путей и судоходства администрации Волжского бассейна города Самары. Министерство транспорта Самарской области оказывает поддержку в форме субсидий на проведение этих работ», – рассказали сотрудники компании.

Экоконфликты Урала: протесты, зеленая река и «черные лесорубы»

По мнению самарских экспертов, из-за обмеления Волги больше всего проблем испытывают суда с большой осадкой, независимо от типа судна (грузовое или пассажирское).

«Бездействие компетентных органов в вопросе противодействия обмелению Волги может привести к тому, что в дальнейшем судоходство будет осуществлять только малогабаритный флот с небольшой осадкой и с небольшой грузоподъемностью и пассажировместимостью», – утверждают работники речного предприятия.

При этом Самарская область уже отметилась передовыми методами борьбы с одним из последствий обмеления – засильем в Волге так называемых сине-зеленых водорослей. Микроскопические растения выделяют токсины при цветении и могут сделать воду ядовитой, если их концентрация будет слишком велика. А небольшие водоемы и вовсе рискуют превратиться в болота, если водорослей станет очень много. Причина засилья этих растений – сбросы неочищенных сточных вод, жаркая погода, а также антропогенные загрязнения (например, сливы из общественных туалетов).

О проблеме в регионе и по всему ПФО знают еще с 2011–2012 годов, но эффективного способа с ней справиться до недавнего времени не существовало. Звучали предложения заселять в реки и озера хлореллу – природного конкурента токсичных водорослей, запускать в хранилища толстолобика, который ими питается, и даже выливать в воду перекись водорода. Однако все способы признавались нерентабельными, пока в Тольятти не предложили поставить водоросли на службу человеку. Там разработали проект по производству удобрений на основе вредных растений.

В августе 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил установку для переработки сине-зеленых водорослей компании «Биотехкомп». В ближайшем будущем она может начать свою работу в регионе. Основная задача изобретения – сбор водорослей из воды и производство на их основе биогаза. Понтон, самостоятельно передвигающийся по водоему, способен за 20 минут собрать тонну водорослей, из которых затем получают около 200 кубометров метана. Конечный продукт может использоваться в энергетике, переработке отходов или сельском хозяйстве.

Как спасти Волгу?

По словам директора природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Романа Пукалова, одним из ключевых параметров, влияющих на наполнение Волги водой, является изменение климата.

«Осадков на территории Волжского бассейна не стало меньше, но изменился их характер. Теперь это ливни, вода спадает валом, не задерживаясь в лесах, которые повсеместно вырубают. Соответственно, влага попадает в Волгу в большом количестве за один раз, а не постепенно. Это нужно учитывать при сбросе воды на ГЭС, но энергетические компании зачастую думают только о наживе», – уточняет эколог.

Роман Пукалов считает, что регулирование уровня воды в Волге стоило бы организовать по примеру Байкала.

«Государство запретило всем байкальским ГЭС опускать уровень озера ниже определенной отметки, что бы ни произошло. Такие же меры нужны и Волге – без электричества мы не останемся, пострадают только энергетические компании. Нужно заботиться о реке в «ручном режиме», – считает ученый.

Директор нижегородского экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов уверен: для того, чтобы глобально помочь реке, нужно кардинально изменить и судоходство, и другие аспекты использования Волги, и кадровый состав энергетических компаний.

«С самого верха надо вложить в головы руководителям, что заботиться надо не только о прибыли, но и о процветании страны. А что касается Волги – нужно возвращать ее в режим реки, а не каскада ГЭС. Для этого придется спустить в Каспийское море все водохранилища, но тогда энергетики лишатся дохода. Если все это сделать – да, у нас будет и биологическое разнообразие, и заливные луга, и процветающее сельское хозяйство. Но до такого в России созреют лет через 200», – считает эколог.

Фото: Yuriy Kaver / Russian Look / globallookpress.com, Alexander Legky / Russian Look / globallookpress.com, Федерал Пресс / Елена Майорова, инфографика: Татьяна Люптак / Федерал Пресс

Экологическая карта конфликтов

Все самое важное и оперативное в Приволжском федеральном округе — в telegram-канале «Как в Волгу глядели» . Подписывайтесь на ФедералПресс в Яндекс.Новости , Google News , а также следите за самыми интересными новостями в Яндекс.Дзен . Федеральные новости рассказываем в Telegram , Facebook , Instagram , ВКонтакте , Одноклассниках и Twitter.

Источник

«Раньше здесь купали лошадей, а сейчас и коза перепрыгнет»: почему мелеют реки и водоемы?

Внимательные к природе люди наверняка замечают: в последние годы наблюдается резкий спад уровня воды как в небольших речках, так и в крупных реках. В чем причина? Можно ли надеяться, что уровень воды вернется к прежним значениям? Журналист «Татар-информ» искал ответы на эти и другие вопросы.

«В Казанке девушки больше не полощут белье…»

Вода уходит! Большие реки превращаются в средние, средние — в мелкие, мелкие — в болота, а болота высыхают и исчезают вовсе… И такие явления наблюдаются во многих районах Татарстана.

Уменьшение воды тянет за собой и другие проблемы. Умирают рыбы, исчезают птицы, для которых рыба была источником пищи. Болота заселяют другие существа. Возникает проблема нехватки чистой воды, увеличивается опасность распространения болезней. А в морях увеличивается объем соли…

Тема уменьшения водоемов уже проникла в художественные произведения.

«В Казанке девушки больше не полощут белье…

Сейчас в Арске водоемы мелкие…» — татарскую песню с таким содержанием поет певица Зухра Шарифуллина. Слова песни написала поэтесса Сания Ахметзянова. Куда же ушла вода, что даже стало невозможно полоскать белье?

Если сравнить фото дней минувших и дней настоящих, открываются поразительные отличия. Например, протекающая через Мари-Турекский и Моркинский районы Республики Марий Эл, через Арский и Атнинский районы Татарстана, река Шора еще в 1975 году была настолько многоводна, что ее переплывали на лодке. На фото, сделанном в том же году, жители Новой Атни Гузель Насыбуллина и ее мама Галима апа запечатлены на берегу Шоры. На фото отчетливо виден противоположный берег. Судя по фото, можно предположить, что это не весеннее половодье, а летнее время.

Гузель Насыбуллиной, ныне гражданке США, тогда было 7 лет, и она хорошо помнит, что вода в реке была глубокой. Тогда в реке купали лошадей. На реке стояла мельница, хозяин которой носил фамилию Некрасов. Родственник Гузель — Рустем Насыбулин рассказал, какой тогда была Шора:

«Я был подростком 12-14 лет… Когда мы купались, нога не касалась дна. Течение было быстрым, поэтому мы боялись заходить до середины, купались ближе к берегу. Взрослые говорили, что в середине глубина достигает трех метров. Рыбачили. Помню, ближе к берегу, где мы бросали удочки, глубина была примерно полтора метра. Там водились бобры», — говорит он.

По словам Рустема Насыбуллина, перед тем как вода стала уходить, были знаки. Он отмечает, что рыбы стало меньше уже в 80-х годах. Затем река начала мелеть. Рустем Насыбуллин считает, что виной тому могли послужить обработка полей и попадание удобрений в реку.

Еще лет пять назад мне доводилось общаться на берегу этой реки с единственным жителем деревни Малая Атня — Фаритом. На фото и видео отчетливо видно, что река в ту пору была намного глубже.

Сейчас реку Шора просто не узнать. Местами ее можно перейти в резиновых сапогах. Здесь не сможет искупаться даже ребенок, не то что взрослый, а купать здесь лошадей просто нереально.

Исходя из своих наблюдений, автор данной статьи так же может утверждать, что реки мелеют и пересыхают.

В Арском районе в водоеме, где 30 лет назад ловили удочкой рыбу, сейчас почти не осталось воды. Я, еще даже не ученик, помню наставления старших мальчиков. Нас, мелких, они учили: «Ставьте поплавок на 20 см — на длину линейки». Ловили красноперку, карася, а пескарь и вьюн у нас за рыбу даже не считались. Гуси резвились на речке — ныряли, уходили головой в воду.

Сейчас в речке рыбы не осталось совсем — негде им плавать, разве что ползком по камушкам. Не то что гусям, даже мелким гусятам тут делать ничего — речку перейдет даже цыпленок.

Если бы это случилось в отдельно взятом районе, можно было бы назвать случайностью. Так ведь нет. Жители многих районов республики утверждают, что вода в водоемах уменьшается.

Районы Татарстана: как было раньше и как есть сейчас

В этой реке в 70-80-х годах купали лошадей. Сейчас тут небольшой водоем. Житель села Сардек-Баш Кукморского района Ильяс Гайнетдинов рассказывает, что 30-35 лет назад воды было значительно больше:

«Отец рассказывал, что здесь раньше лошадей купали. Река, где мы еще мальчишками купались, пересохла. Не осталось ни капли влаги. Я в этом году на тракторе спустился и с русла прежней реки собрал камней. Еще была мельничная река, там пока еще есть вода, но уже на грани исчезновения. Еще была речка, Мангажи называли. Когда зимой она покрывалась льдом, мы там в хоккей гоняли, такая площадка была. Сейчас там воды очень мало, в хоккей не сыграешь. Реки мелеют, пересыхают, почему это происходит — не знаю», — говорит Ильяс.

Ризаля Исмагилова о селе Большой Кульбаш в Зеленодольском районе (через село протекает река Петьялка):

«По рассказам отца, река была настолько глубокой, что лошади могли окунуться с головой. Весной в половодье затапливало огороды, погреба, дома, и с низовья все ушли. Поляна, которую раньше затапливало, сейчас пустынна. В детстве мы с отцом с двух сторон гоняли уток, пугая длинными ивовыми прутьями. Прутья, наверное, длиной метров три, и то не достигали птиц. Зимой на реке с удовольствием катались на коньках, летом купались — за уши не оттащишь. Несколько детей даже утонули.

Река еще не пересохла, но сильно обмелела, стала мелкой речушкой.

История села связана с водой. Люди нашли два озера рядом — одно большое, другое поменьше — и обосновались около водоемов. Где вода, там и рыба, там и источник жизни, думали они. Озер сейчас и в помине нет.

Жительница Лениногорска Зумара Шарапова рассказала о ручье, который из села Керлигач впадает в реку Шушма:

«Мне сейчас 55 лет. По сравнению с тем, как было 45 лет назад, вода сильно уменьшилась. А до моего рождения тут была полноводная речка. Как рассказывали отцы и деды, в устье реки купали лошадей, глубина позволяла. А сейчас даже резиновые калоши не промочишь. Сильно обмелела наша река, даже в дождливые дни половодья не бывает. А раньше ведь была, как водопад у Голубого озера в Казани. Сейчас вода течет между двух камней, лишь камень и остался от прежней реки…»

Река Шушма сильно обмелела. Раньше ее даже переплыть не могли.

По мнению Зумары ханум, обмеление рек и водоемов происходит по вине людей. «Гору рядом с Керлигач стерли с земли — сделали там карьер, наверное, это тоже повлияло. Думаю, вода ушла другим путем», — говорит она.

Житель села Крынды Агрызского района Баязит Ахунов о реке Иж:

«Воды реки Иж достигали до Хорошего Ключа, деревню затапливало, это в 70-х годах. Сейчас такого не происходит. По наблюдениям, после засушливого лета 2010-го года уровень воды снизился».

Жительница села Денискино Шенталинского района Самарской области Зиля Мударисова об истоке реки Черемшан (на карте — «Сосновая Елховка»):

«По словам старшего поколения, вода в реке уменьшилась примерно на 20-30 процентов. Берега разрослись травой. Река обмелела, не то что было в нашем детстве. Раньше можно было купаться, сейчас уже не получится».

В других регионах России

Судя по материалам на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проблема на государственном уровне еще не изучена. Кажется, ведомство даже не признает эту проблему. Никаких статистических данных, официальных сводок там нет. В этом году на сайте министерства опубликовано всего два материала, коснувшихся темы обмеления рек. Оба материала — новости из регионов. Первый — это вопрос жителей Московской области экологам на встрече в национальном парке «Лосиный остров». Второй — короткая информация, мелькнувшая в статье о размножении выдры в Оренбургском заповеднике.

В 2019 году опубликована всего одна статья — об обмелении реки Волги.

Анализируя статьи в прессе, приходишь к выводу, что обмеление водоемов началось в 1970-80-х годах.

В 2019 году в Куйбышевском водохранилище уровень воды резко снизился, и это стало большой проблемой для городов, расположенных вдоль побережья Волги.

Ученые Астраханской области высчитали, что в 2015 году в Волге сброс составил 16 тыс. кубометров воды за секунду. Норма в два раза выше — 33 тыс. кубометров.

Ученые заказника «Каменная степь» в Воронежской области пишут, что уровень воды в реке Усманке остался на уровне 2010 года. Они признали, что в 2015 году в области полностью исчезли 30 рек.

Экологи Ростова сообщают, что уменьшение воды в реке Дон стало причиной экологической катастрофы. Кандидат биологических наук Олег Степаньян объясняет это пересыханием мелких рек. Из-за этого в Азовском море повышается уровень соли, что грозит вымиранием для рыб.

Представитель организации по перевозке пассажиров по реке Лене Борис Строев в интервью сайту topcor.ru отметил, что по реке, по которой раньше спокойно передвигались танкеры, сейчас не могут ходить даже «Метеоры». «Великая Лена превратилась в пересыхающий ручей», — пишет сайт. Причиной специалисты назвали лесные пожары и массовую вырубку лесов.

Кандидат географических наук Виолетта Черная утверждает, что обмелению рек Московской области способствовало вмешательство человека в природу. Ученая назвала три причины уменьшения уровня воды: идет активный забор и накопление воды на хозяйственные и питьевые цели; из-за загрязнения природы реки превращаются в болота; из-за добычи песка карьерным способом наносится вред грунтовым водам.

На ресурсе Кислород.Лайф, организованном новосибирским журналистом Александром Поповым, доктор географических наук Алексей Беляков отметил, что одна из причин обмеления рек — это строительство плотин и запруд, которые сейчас находятся в заброшенном состоянии.

Почему же мелеют реки? С таким вопросом мы обратились к двум специалистам Казани.

Причина первая: вмешательство человека в природу

Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ, профессор Нафиса Мингазова назвала главной причиной обмеления рек воздействие человека в природу (антропогенный фактор):

— Вырубка лесов напрямую влияет на глубину водоемов. Если на местности есть лес, то и грунтовые воды будут на должном уровне, а водоемы питаются подземными водами.

Вспашка земли, использование ее в сельскохозяйственных целях способствуют загрязнению воды органическими и биогенными веществами, что также сказывается на обмелении водоемов. Выпас скотины приводит к эрозии прибрежных зон. Выпас стада около рек, отпаивание скотины из водоемов должно быть строго ограничено. У нас нет ресурсов, позволяющих свободный выпас скотины. Для организации водопоя должны быть созданы искусственные водоемы.

Уже в 1980-х годах появилась проблема исчезновения малых рек. Не зря именно в те годы было принято Положение о водоохранных зонах. В нем говорится, что водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности. В 2000 году водоохранные зоны уменьшились. Раньше такие зоны были шире, она постепенно расширялась к устью реки и в устье достигала 300 метров. То есть на данной территории запрещалось вести сельскохозяйственную деятельность. Сейчас зоны стали меньше, да и зачастую правила просто игнорируются. Вести строительные работы разрешено не ближе чем на 20 метров от берега. Для водоемов такие действия могут быть губительны. Около рек не должно быть строительства, иначе реки мелеют и превращаются в каналы.

— Нафиса Мансуровна, хочу спросить вас об одном конкретном случае. Я не могу сказать, что на берегу реки, где мы в детстве ловили рыб, вырубали леса. Там и 30 лет назад были те же леса, и сейчас все без изменения. Но река обмелела.

— Результат вмешательства в природу виден не сразу. Изменения происходят через некоторое время.

— Мне приходилось слышать, что раньше поголовье домашних животных было больше, они употребляли траву в пищу, а сейчас скотины нет, и поэтому вся влага уходит в почву. Насколько это неверно?

— Безусловно, это ошибочное мнение. Такие мнения тоже встречаются. Например, при восстановлении какого-либо ручья первым делом его очищают от зарослей и растений. С серьезным видом начинают доказывать, что корни растений губят водоемы. Совсем не так. Наоборот, заросли кустарников защищают речные долины от эрозии. Если зарастет травой — очистить можно всегда. А винить в обмелении отсутствие скотины — ошибочно.

— Вы сами наблюдаете обмеление рек?

— Да, конечно. Например, в Лаишевском районе есть озера Пиголи, Никольское. Раньше их глубина достигала 5, 6, 8 метров, а сейчас осталась всего 0,5-1 метр. Вокруг озера — сплошные улицы. До водоема остается примерно 50-100 метров, но сузилась водосборная территория — если раньше вода стекала со 100 гектаров, то сейчас с 5 гектаров. Уже думают пустить воду из артериальной скважины, чтобы озеро не обмелело. В таком случае может возникнуть новая проблема — людям может не хватить воды.

Чистое озеро в Лаишевском районе, можно сказать, «испили до дна» — там много садоводов, и все берут воду из скважины. Озеру неоткуда питаться — оно мелеет.

В Казани есть река Киндерка — чудесная речка, питающаяся водами родников и ключей. Длина — 26 км, исток находится в Пестречинском районе. Оттуда берут воду для Казани. В городе глубина всего 10 см. Несколько лет весной наблюдала, как река поднималась до 4 метров. Свой прежний характер реки показывают лишь в весеннее половодье. И это будет продолжаться дальше, пока не устраним антропогенный фактор. Климатические изменения и гидрогеологические условия также усилят обмеление водоемов. Так что купать лошадей сможем только весной.

Причина вторая: изменение климата

Доцент кафедры природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ, кандидат географических наук Иршат Шигапов называет главной причиной изменение климата:

«Круговорот воды цикличен. Весной воды много, летом мало, осенью увеличивается за счет осадков, зимой вода снова уходит и водоемы питаются только грунтовыми водами. Год на год не приходится. В Центральной России в 1938, 1972 годах наблюдалось уменьшение воды, реки почти исчезли. За последние годы такое происходило в 2010 году, да и в 2009-м воды было меньше.

Вероятно, причиной обмеления рек послужили глобальные изменения климата. Зимы поздние, снег выпадает на уже мерзлую землю. По этой причине весной влага не уходит в почву. Большая часть воды, которая должна была питать водоемы весь год, утекает весной. Поэтому все чаще наблюдается затопление полей. Такова одна из версий.

Объем воды раз в столетие циклично меняется. За сто лет бывают годы, когда влажность либо повышена, либо понижена. В 1970-х годах в Казанском университете изучали проблему обмеления и просыхания рек.

Вероятно, причиной обмеления рек послужили глобальные изменения климата. Зимы поздние, снег выпадает на уже мерзлую землю. По этой причине весной влага не уходит в почву. Большая часть воды, которая должна была питать водоемы весь год, утекает весной».

Может ли вода обратно вернуться в реки?

Реки и озера, где раньше купали лошадей, сейчас и козы перейдут… Может ли вода вернуться в реки обратно? Эксперты ответили и на этот вопрос.

«Если мы хотим увеличить количество водоемов, мы должны, прежде всего, восстановить лесные массивы, — говорит Нафиса Мингазова. — Это уже доказано результатами научных исследований. Увеличивая площади лесов, можно восстановить водные ресурсы, увеличить длину рек. Есть отдельная концепция о процентном соотношении зеленых зон, для того чтобы сохранить природную среду без изменений. Есть Европейская концепция о размерах площадей зеленых зон в городах, концепции экологического каркаса, живой реки, живого ландшафта, зеленых коридоров…

Если мы хотим сохранить водные ресурсы, то должны задуматься об изменении нормативных требований и правовых основ водных объектов. Необходимо ужесточить законы. Увеличить водоохранные зоны объектов. К сожалению, у нас в органах защиты природы работает мало специалистов, и они просто не успевают. Во избежание правонарушений нужно помогать муниципальным и правоохранительным органам. Мы можем улучшить, сохранить что-то только устраняя антропогенный фактор.

Природа и сама активно борется. Осадков стало больше, природа пытается прийти в баланс…»

Иршат Шигапов также считает целесообразным увеличить площади лесов.

«Многое зависит от изменений в бассейне реки — там, где накапливается вода, — говорит он. — При строительстве дорог, вспашке полей могут быть перекрыты пути, по которым воды стекают в русла рек. Когда площади лесов уменьшаются, много воды испаряется, не доходя до речки. Вспаханные поля «глотают» много воды. Загрязнение речек также влияет. Нельзя загрязнять канавы. Охранять близлежащие к реке зоны. А также стараться сохранить грунтовые воды. Скажем, у нас вовсе не контролируются канализационные ямы — кто как хочет, так и копает. А эти ямы загрязняют грунтовые воды, попадают в реки».

Согласно статье 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 километров — в размере 50 метров;

2) от 10 до 50 километров — в размере 100 метров;

3) от 50 километров и более — в размере 200 метров.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, их применение; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.

Источник