Земная кора

Строение планеты, на которой мы живем, издавна занимало умы ученых. Было высказано множество наивных суждений и гениальных догадок, однако доказать правоту или ошибочность любой гипотезы убедительными фактами до самого последнего времени никто не мог. Да и в наши дни, несмотря на колоссальные успехи науки о Земле, в первую очередь благодаря развитию геофизических методов исследования ее недр, не существует единого и окончательного мнения о строении внутренних частей земного шара.

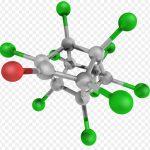

Правда, в одном все специалисты сходятся между собой: Земля состоит из нескольких концентрических слоев, или оболочек, внутри которых расположено шаровидное ядро. Новейшие методы позволили с большой точностью измерить толщину каждой из этих вложенных друг в друга сфер, но что они собой представляют и из чего состоят, пока до конца еще не установлено.

Некоторые свойства внутренних частей Земли известны доподлинно, о других можно пока только догадываться. Так, с помощью сейсмического метода удалось установить скорость прохождения сквозь планету упругих колебаний (сейсмических волн), вызванных землетрясением или взрывом. Величина этой скорости, в общем, очень велика (несколько километров в секунду), но в более плотной среде она возрастает, в рыхлой — резко снижается, а в жидкой среде такие колебания быстро гаснут.

Сейсмические волны могут пройти сквозь Землю менее чем за полчаса. Однако, достигнув границы раздела слоев с различной плотностью, они частично отражаются и возвращаются к поверхности, где время их прибытия можно зарегистрировать чувствительными приборами.

О том, что под верхней твердой оболочкой нашей планеты расположен другой слой, догадывались еще в глубокой древности. Первым об этом сказал древнегреческий философ Эмпедокл, живший в V веке до нашей эры. Наблюдая за извержением знаменитого вулкана Этна, он увидел расплавленную лаву и пришел к выводу, что под твердой холодной оболочкой земной поверхности находится слой расплавленной магмы. Смелый ученый погиб при попытке проникнуть в жерло вулкана, чтобы получше узнать его устройство.

Идея об огненно-жидком строении глубоких земных недр получила наиболее яркое развитие в середине XVIII века в теории немецкого философа И. Канта и французского астронома П. Лапласа. Эта теория просуществовала до конца XIX века, хотя никому не удавалось измерить, на какой глубине кончается холодная твердая кора и начинается жидкая магма. В 1910 году югославский геофизик А. Мохоровичич сделал это, применив сейсмический метод. Изучая землетрясение в Хорватии, он обнаружил, что на глубине 60—70 километров скорость сейсмических волн резко меняется. Выше этого раздела, который был позднее назван границей Мохоровичича (или просто «Мохо»), скорость волн не превышает 6,5—7 километров в секунду, тогда как ниже она скачкообразно возрастает до 8 километров в секунду.

Таким образом, оказалось, что непосредственно под литосферой (корой) находится вовсе не расплавленная магма, а, напротив, стокилометровый слой, еще более плотный, чем кора. Его подстилает астеносфера (ослабленный слой), вещество которой находится в размягченном состоянии.

Некоторые исследователи считают, что астеносфера представляет собой смесь твердых гранул с жидким расплавом.

Если судить по скорости распространения сейсмических волн, то под астеносферой, вплоть до глубины 2900 километров, находятся сверхплотные слои.

Что представляет собой эта многослойная внутренняя оболочка (мантия), находящаяся между поверхностью «Мохо» и ядром, сказать трудно. С одной стороны, она имеет признаки твердого тела (в ней быстро распространяются сейсмические волны), с другой — мантия обладает несомненной текучестью.

Следует учесть, что физические условия в этой части недр нашей планеты совершенно необычны. Там господствуют высокая температура и колоссальное давление порядка сотен тысяч атмосфер. Известный советский ученый, академик Д. Щербаков считает, что вещество мантии хотя и твердое, но обладает пластичностью. Может быть, его можно сравнить с сапожным варом, который под ударами молотка разбивается на осколки с острыми краями. Однако со временем даже на морозе начинает растекаться подобно жидкости и течь под небольшой уклон, а достигнув края поверхности, капать вниз.

Центральная часть Земли, ее ядро, таит в себе еще больше загадок. Какое оно, жидкое или твердое? Из каких веществ состоит? Сейсмическими методами установлено, что ядро неоднородно и разделяется на два главных слоя — внешний и внутренний. Согласно одним теориям оно состоит из железа и никеля, согласно другим — из сверхуплотненного кремния. В последнее время выдвинута идея, будто центральная часть ядра железоникелевая, а наружная — кремниевая.

Понятно, что наиболее хорошо из всех геосфер известны те, которые доступны непосредственному наблюдению и исследованию: атмосфера, гидросфера и кора. Мантия, хотя она и близко подходит к земной поверхности, по-видимому, нигде не обнажается. Поэтому даже о ее химическом составе нет единого мнения. Правда, академик А. Яншин считает, что некоторые редкие минералы из так называемой группы мер-рихбита-реддерита, известные прежде лишь в составе метеоритов и недавно найденные в Восточных Саянах, представляют собой выходы мантии. Но эта гипотеза еще требует тщательной проверки.

Земная кора материков изучена геологами с достаточной полнотой. Большую роль в этом сыграли глубинные бурения. Верхний слой континентальной коры образован осадочными породами. Как показывает само название, они имеют водное происхождение, то есть частицы, образовавшие этот слой земной коры, осели из водной взвеси. Подавляющее большинство осадочных пород образовалось в древних морях, реже они обязаны своим происхождением пресноводным водоемам. В очень редких случаях осадочные породы возникли как результат выветривания непосредственно на суше.

Главнейшие осадочные породы — это пески, песчаники, глины, известняки, иногда каменная соль. Толщина осадочного слоя коры различна в разных частях земной поверхности. В отдельных случаях она достигает 20—25 километров, но кое-где осадков вовсе нет. В этих местах на «дневную поверхность» выходит следующий слой земной коры — гранитный.

Он получил такое название потому, что слагается как из самих гранитов, так и из близких к ним горных пород — гранитоидов, гнейсов и слюдистых сланцев.

Гранитный слой достигает толщины 25—30 километров и обычно прикрыт сверху осадочными породами. Самый нижний слой земной коры — базальтовый — для непосредственного изучения уже недоступен, так как на дневную поверхность нигде не выходит и глубокие скважины его не достигают. О строении и свойствах базальтового слоя судят исключительно по геофизическим данным. С большой степенью достоверности предполагается, что этот нижний слой коры состоит из магматических пород, близких к базальтам, происходящим из остывшей вулканической лавы. Мощность базальтового слоя достигает 15—20 километров.

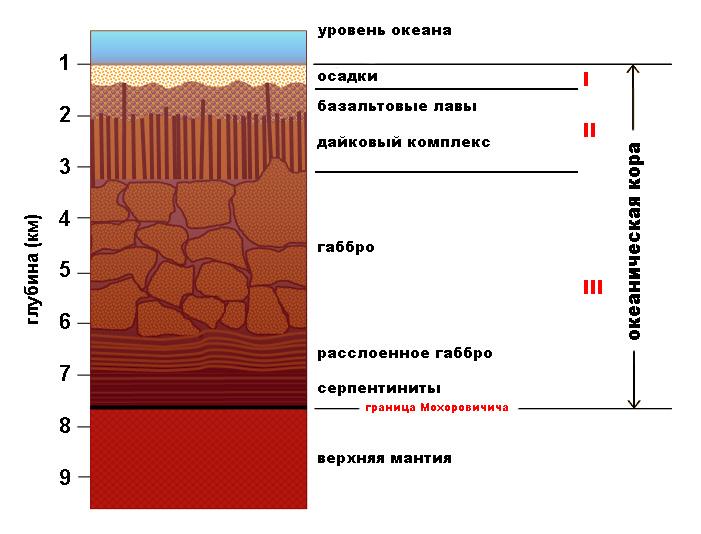

До недавнего времени считалось, что строение земной коры повсюду одинаково и лишь в области гор она возвышается, образуя складки, а под океанами опускается, образуя гигантские чаши. Одним из результатов научно-технической революции было бурное развитие в середине XX века целого ряда наук, в том числе морской геологии. В этой отрасли человеческих знаний сделано немало кардинальных открытий, в корне изменивших прежние представления о строении коры под ложем океана. Было установлено, что если под окраинными морями и вблизи материков, то есть в области шельфа, кора еще в какой-то степени похожа на континентальную, то океаническая кора совершенно иная. Во-первых, она имеет совсем незначительную толщину: от 5 до 10 километров. Во-вторых, под дном океана она состоит не из трех, а всего лишь из двух слоев — осадочного толщиной 1—2 километра и базальтового. Гранитный слой, столь характерный для континентальной коры, продолжается в сторону океана только до материкового склона, где и обрывается.

Эти открытия резко активизировали интерес геологов к изучению океана. Появилась надежда обнаружить на морском дне выходы таинственного базальта, а может быть, и мантии. Крайне заманчиво выглядят и перспективы подводного бурения, с помощью которого можно добраться до глубинных слоев через сравнительно тонкий и легко преодолимый слой осадков.

Источник

Океаническая кора: основные свойства, строение и глобальная геологическая роль

Отличительной чертой земной литосферы, связанной с феноменом глобальной тектоники нашей планеты, является наличие двух типов коры: материковой, слагающей континентальные массивы, и океанической. Они различаются составом, строением, мощностью и характером преобладающих тектонических процессов. Важная роль в функционировании единой динамичной системы, которую представляет собой Земля, принадлежит океанической коре. Для выяснения этой роли прежде всего необходимо обратиться к рассмотрению присущих ей особенностей.

Общая характеристика

Океанический тип коры образует крупнейшую геологическую структуру планеты – ложе океана. Эта кора имеет небольшую толщину – от 5 до 10 км (для сравнения, мощность коры континентального типа в среднем составляет 35–45 км и может достигать 70 км). Занимает она около 70% общей площади поверхности Земли, но по массе почти вчетверо уступает материковой коре. Средняя плотность пород близка к 2,9 г/см3, то есть выше, чем у материков (2,6–2,7 г/см3).

В отличие от обособленных блоков материковой коры, океаническая представляет собой единую планетарную структуру, которая, однако, не является монолитной. Литосфера Земли расчленена на ряд подвижных плит, сформированных участками коры и подстилающей ее верхней мантии. Океанический тип коры присутствует на всех литосферных плитах; существуют плиты (например, Тихоокеанская или Наска), не имеющие континентальных массивов.

Тектоника плит и возраст коры

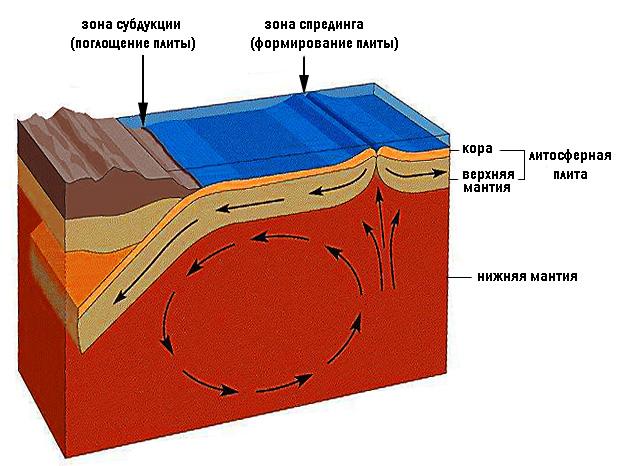

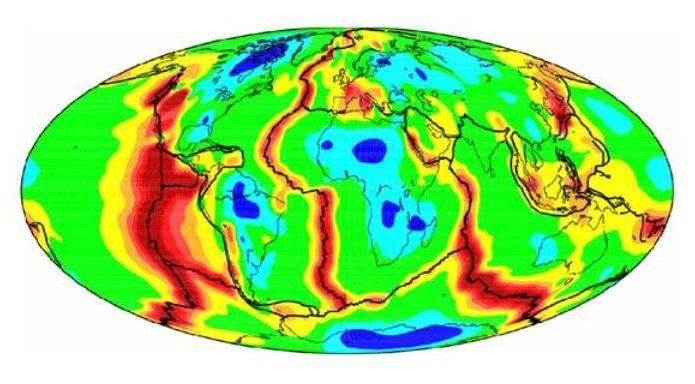

В океанической плите различают такие крупные структурные элементы, как стабильные платформы – талассократоны – и активные срединно-океанические хребты и глубоководные желоба. Хребты – это участки спрединга, или раздвигания плит и образования новой коры, а желоба – зоны субдукции, или поддвига одной плиты под край другой, где кора уничтожается. Таким образом, происходит непрерывное ее обновление, в результате чего возраст древнейшей коры данного типа не превышает 160–170 млн лет, то есть она сформировалась в юрском периоде.

С другой стороны, следует иметь в виду, что океанический тип появился на Земле раньше, чем континентальный (вероятно, на рубеже катархей — архей, около 4 млрд лет назад), и характеризуется гораздо более примитивным строением и составом.

Чем и как сложена земная кора под океанами

В настоящее время выделяют обычно три основных слоя океанической коры:

Строение океанической коры свидетельствует о том, что, по сути, это образование можно в некотором смысле рассматривать как дифференцированный верхний слой земной мантии, состоящий из ее раскристаллизованных пород, который перекрыт сверху тонким слоем морских осадков.

«Конвейер» океанического дна

Понятно, почему в составе этой коры мало осадочных пород: они просто не успевают накопиться в значительных количествах. Разрастаясь от спрединговых зон в районах срединно-океанических хребтов благодаря поступлению горячего мантийного вещества в ходе конвекционного процесса, литосферные плиты как бы уносят океаническую кору все дальше от места формирования. Их увлекает горизонтальный участок все того же медленного, но мощного конвективного течения. В зоне субдукции плита (и кора в ее составе) погружается обратно в мантию уже как холодная часть этого потока. Значительная часть осадков при этом сдирается, сминается и в конечном счете идет на прирост коры материкового типа, то есть на сокращение площади океанов.

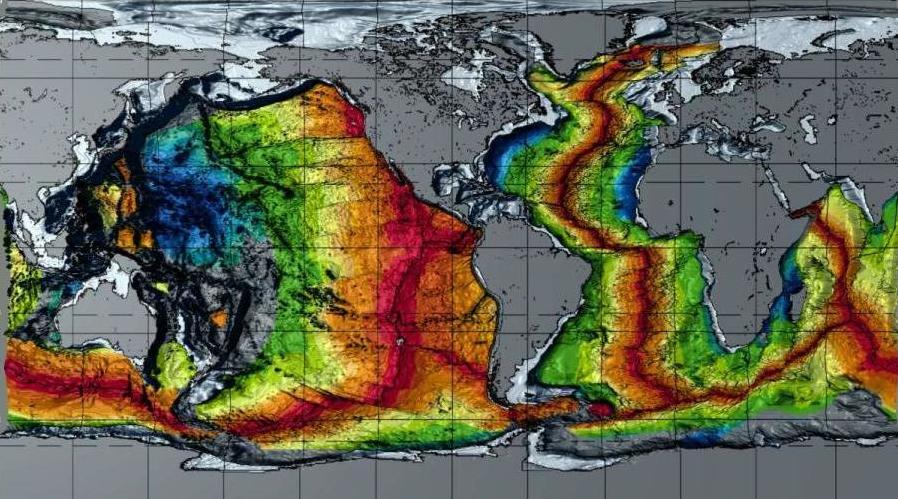

Океаническому типу коры присуще такое интересное свойство, как полосовые магнитные аномалии. Эти чередующиеся участки прямой и обратной намагниченности базальта параллельны зоне спрединга и располагаются симметрично по обе стороны от нее. Они возникают при кристаллизации базальтовой лавы, когда она приобретает остаточную намагниченность в соответствии с направлением геомагнитного поля в ту или иную эпоху. Поскольку оно многократно испытывало инверсии, направление намагниченности периодически менялось на противоположное. Данное явление используется при палеомагнитном геохронологическом датировании, а полвека назад оно послужило одним из самых веских аргументов в пользу правильности теории тектоники плит.

Океанический тип коры в круговороте вещества и в тепловом балансе Земли

Участвуя в процессах тектоники литосферных плит, океаническая кора является важным элементом долговременных геологических циклов. Таков, например, медленный мантийно-океанический круговорот воды. В мантии содержится очень много воды, и немалое количество ее поступает в океан при формировании базальтового слоя молодой коры. Но за время своего существования кора, в свою очередь, обогащается благодаря формированию осадочного слоя водой океанов, значительная доля которой, частично в связанном виде, уходит в мантию при субдукции. Аналогичные циклы действуют и для других веществ, например, для углерода.

Тектоника плит играет ключевую роль в энергетическом балансе Земли, обеспечивая медленный перенос тепла от горячих внутренних областей и теплоотдачу с поверхности. Притом известно, что за всю геологическую историю планета отдала до 90% тепла именно через тонкую кору под океанами. Если бы не работал этот механизм, Земля избавлялась бы от излишка тепла иным путем – возможно, подобно Венере, где, как предполагают многие ученые, происходило глобальное разрушение коры при прорыве на поверхность перегретого вещества мантии. Таким образом, значение океанической коры для функционирования нашей планеты в пригодном для существования жизни режиме также исключительно велико.

Источник