- Метангидрат

- Свойства гидратов

- Гидрат метана в природе

- Гидрат метана

- Содержание

- Свойства гидратов

- Гидрат метана в природе

- Метан: способы получения и свойства

- Гомологический ряд метана

- Строение метана

- Изомерия метана

- Химические свойства метана

- 1. Реакции замещения

- 1.1. Галогенирование

- 1.2. Нитрование метана

- 2. Реакции разложения метана (д егидрирование, пиролиз)

- 3. Окисление метана

- 3.1. Полное окисление – горение

- 3.2. Каталитическое окисление

- Получение метана

- 1. Взаимодействие галогеналканов с металлическим натрием (реакция Вюрца)

- 2. Водный или кислотный гидролиз карбида алюминия

- 3. Декарбоксилирование солей карбоновых кислот (реакция Дюма)

- 4. Синтез Фишера-Тропша

- 5. Получение метана в промышленности

Метангидрат

Гидрат метана — супрамолекулярное соединение метана с водой, устойчив при низких температурах и повышенных давлениях, наиболее широко распространённый в природе газовый гидрат.

В 40-е годы советские учёные высказывают гипотезу о наличии залежей газовых гидратов в зоне вечной мерзлоты. В 60-е годы они же обнаруживают первые месторождения газовых гидратов на севере СССР. С этого момента газовые гидраты начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива. Постепенно выясняется их широкое распространение в океанах и нестабильность при повышении температуры. Поэтому сейчас природные газовые гидраты приковывают особое внимание как возможный источник ископаемого топлива, а также участник изменений климата.

Свойства гидратов

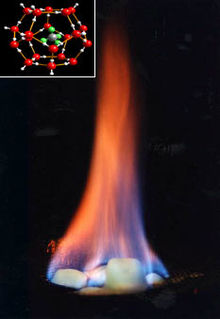

Газовые гидраты внешне напоминают спрессованный снег, могут гореть, легко распадаются на воду и газ при повышении температуры. Благодаря своей клатратной структуре газовый гидрат объёмом 1 см³ может содержать до 160—180 см³ чистого газа.

Гидрат метана в природе

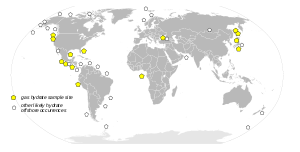

Большинство природных газов (CH4, C2H6, C3H8, CO2, N2, H2S, изобутан, и т. п.) образуют гидраты, которые существуют при определённых термобарических условиях. Область их существования приурочена к морским донным осадкам и к областям многолетнемёрзлых пород. Преобладающими природными газовыми гидратами являются гидраты метана и диоксида углерода.

Фазовая диаграмма и поле устойчивости гидрата метана в морях и на континентах. В море диапазон устойчивости гидрата метана определяется температурой воды в придонном слое и геотермическим градиентом. Температура воды у дна в северных морях составляет +4 °C. Ниже, в осадочных породах он нарастает в соответствии с геотермическим градиентом, при некоторой температуре гидрат метана становится неустойчив и распадается на воду и метан. Аналогичная картина наблюдается на континентах, но глубина распада гидратов на них зависит от глубины развития вечной мерзлоты.

Как следует из фазовой диаграммы гидрата метана, для его образования требуются низкие температуры и относительно высокое давление и чем больше давление, тем выше температура, при которой гидрат метана устойчив. Так, при 0 °C он стабилен при давлении порядка 25 бар и выше. Такое давление достигается, например, в океане на глубине около 250 м. При атмосферном давлении для устойчивости гидрата метана нужна температура около −80 °C. Однако, метангидраты всё же могут довольно долго существовать в условиях низких давлений и при более высокой температуре, но обязательно отрицательной — в этом случае они находятся в метастабильном состоянии, их существование обеспечивает эффект самоконсервации — при разложении метангидраты покрываются ледяной коркой, что мешает дальнейшему разложению.

При увеличении мощности осадков в море и погружении или уменьшении мощности мерзлоты, гидрат метана распадётся и на небольшой глубине образуется газовый резервуар, из которого газ может прорваться на поверхность. Такие взрывы действительно наблюдаются в тундре и иногда в морях.

Катастрофический распад гидрата метана считается причиной Поздне-палеоценового термального максимума, геологического события, на границе палеоцена и эоцена, приведшего к вымиранию многих видов животных, изменению климата и седиментации.

Процесс прорыва метана из морских залежей газовых гидратов был привлечён для объяснения исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике и некоторых других местах. Дело в том, что при подъёме метана к поверхности вода насыщается пузырьками газа и плотность смеси резко падает. В результате корабль теряет плавучесть и тонет.

При добыче газа гидраты могут образовываться в стволах скважин, промысловых коммуникациях и магистральных газопроводах. Отлагаясь на стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность. Для борьбы с образованием гидратов на газовых промыслах вводят в скважины и трубопроводы различные ингибиторы (метиловый спирт, гликоли, 30%-ный раствор CaCl2), а также поддерживают температуру потока газа выше температуры гидратообразования с помощью подогревателей, теплоизоляцией трубопроводов и подбором режима эксплуатации, обеспечивающего максимальную температуру газового потока. Для предупреждения гидратообразования в магистральных газопроводах наиболее эффективна газоосушка — очистка газа от паров воды.

Источник

Гидрат метана

Гидрат метана — супрамолекулярное соединение метана с водой, устойчив при низких температурах и повышенных давлениях, наиболее широко распространённый в природе газовый гидрат.

В 40-е годы советские учёные высказывают гипотезу о наличии залежей газовых гидратов в зоне вечной мерзлоты. В 60-е годы они же обнаруживают первые месторождения газовых гидратов на севере СССР. С этого момента газовые гидраты начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива. Постепенно выясняется их широкое распространение в океанах и нестабильность при повышении температуры. Поэтому сейчас природные газовые гидраты приковывают особое внимание как возможный источник ископаемого топлива, а также участник изменений климата.

Содержание

Свойства гидратов

Газовые гидраты внешне напоминают спрессованный снег, могут гореть, легко распадаются на воду и газ при повышении температуры. Благодаря своей клатратной структуре газовый гидрат объёмом 1 см³ может содержать до 160—180 см³ чистого газа.

Гидрат метана в природе

Большинство природных газов (CH4, C2H6, C3H8, CO2, N2, H2S, изобутан, и т. п.) образуют гидраты, которые существуют при определённых термобарических условиях. Область их существования приурочена к морским донным осадкам и к областям многолетнемёрзлых пород. Преобладающими природными газовыми гидратами являются гидраты метана и диоксида углерода.

Фазовая диаграмма и поле устойчивости гидрата метана в морях и на континентах. В море диапазон устойчивости гидрата метана определяется температурой воды в придонном слое и геотермическим градиентом. Температура воды у дна в северных морях составляет +4 °C. Ниже, в осадочных породах она нарастает в соответствии с геотермическим градиентом, при некоторой температуре гидрат метана становится неустойчив и распадается на воду и метан. Аналогичная картина наблюдается на континентах, но глубина распада гидратов на них зависит от глубины развития вечной мерзлоты.

Как следует из фазовой диаграммы гидрата метана, для его образования требуются низкие температуры и относительно высокое давление и чем больше давление, тем выше температура, при которой гидрат метана устойчив. Так, при 0 °C он стабилен при давлении порядка 25 бар и выше. Такое давление достигается, например, в океане на глубине около 250 м. При атмосферном давлении для устойчивости гидрата метана нужна температура около −80 °C. Однако, метангидраты всё же могут довольно долго существовать в условиях низких давлений и при более высокой температуре, но обязательно отрицательной — в этом случае они находятся в метастабильном состоянии, их существование обеспечивает эффект самоконсервации — при разложении метангидраты покрываются ледяной коркой, что мешает дальнейшему разложению.

При увеличении мощности осадков в море и погружении или уменьшении мощности мерзлоты, гидрат метана распадется и на небольшой глубине образуется газовый резервуар, из которого газ может прорваться на поверхность. Такие взрывы действительно наблюдаются в тундре и иногда в морях.

Катастрофический распад гидрата метана считается причиной Поздне-палеоценового термального максимума, геологического события, на границе палеоцена и эоцена, приведшего к вымиранию многих видов животных, изменению климата и седиментации.

Процесс прорыва метана из морских залежей газовых гидратов был привлечён для объяснения исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике и некоторых других местах. Дело в том, что при подъёме метана к поверхности вода насыщается пузырьками газа и плотность смеси резко падает. В результате корабль теряет плавучесть и тонет.

При добыче газа гидраты могут образовываться в стволах скважин, промысловых коммуникациях и магистральных газопроводах. Отлагаясь на стенках труб, гидраты резко уменьшают их пропускную способность. Для борьбы с образованием гидратов на газовых промыслах вводят в скважины и трубопроводы различные ингибиторы (метиловый спирт, гликоли, 30%-ный раствор CaCl2), а также поддерживают температуру потока газа выше температуры гидратообразования с помощью подогревателей, теплоизоляцией трубопроводов и подбором режима эксплуатации, обеспечивающего максимальную температуру газового потока. Для предупреждения гидратообразования в магистральных газопроводах наиболее эффективна газоосушка — очистка газа от паров воды.

Источник

Метан: способы получения и свойства

Метан CH4 – это предельный углеводород, содержащий один атом углерода в углеродной цепи. Бесцветный газ без вкуса и запаха, легче воды, нерастворим в воде и не смешивается с ней.

Гомологический ряд метана

Все алканы — вещества, схожие по физическим и химическим свойствам, и отличающиеся на одну или несколько групп –СН2– друг от друга. Такие вещества называются гомологами, а ряд веществ, являющихся гомологами, называют гомологическим рядом.

Самый первый представитель гомологического ряда алканов – метан CH4, или Н–СH2–H.

Продолжить гомологический ряд можно, последовательно добавляя группу –СН2– в углеводородную цепь алкана.

| Название алкана | Формула алкана |

| Метан | CH4 |

| Этан | C2H6 |

| Пропан | C3H8 |

| Бутан | C4H10 |

| Пентан | C5H12 |

| Гексан | C6H14 |

| Гептан | C7H16 |

| Октан | C8H18 |

| Нонан | C9H20 |

| Декан | C10H22 |

Общая формула гомологического ряда алканов CnH2n+2.

Первые четыре члена гомологического ряда алканов – газы, C5–C17 – жидкости, начиная с C18 – твердые вещества.

Строение метана

В молекуле метана встречаются связи C–H. Связь C–H ковалентная слабополярная. Это одинарная σ-связь. Атом углерода в метане образует четыре σ-связи. Следовательно, гибридизация атома углерода в молекуле метана– sp 3 :

При образовании связи С–H происходит перекрывание sp 3 -гибридной орбитали атома углерода и s-орбитали атома водорода:

Четыре sp 3 -гибридные орбитали атома углерода взаимно отталкиваются, и располагаются в пространстве так, чтобы угол между орбиталями был максимально возможным.

Поэтому четыре гибридные орбитали углерода в алканах направлены в пространстве под углом 109 о 28′ друг к другу:

Это соответствует тетраэдрическому строению молекулы.

| Например, в молекуле метана CH4 атомы водорода располагаются в пространстве в вершинах тетраэдра, центром которого является атом углерода |

Изомерия метана

Для метана не характерно наличие изомеров – ни структурных (изомерия углеродного скелета, положения заместителей), ни пространственных.

Химические свойства метана

Метан – предельный углеводород, поэтому он не может вступать в реакции присоединения.

Для метана характерны реакции:

Разрыв слабо-полярных связей С – Н протекает только по гомолитическому механизму с образованием свободных радикалов.

Поэтому для метана характерны только радикальные реакции.

Метан устойчив к действию сильных окислителей (KMnO4, K2Cr2O7 и др.), не реагирует с концентрированными кислотами, щелочами, бромной водой.

1. Реакции замещения

Для метана характерны реакции радикального замещение.

1.1. Галогенирование

Метан реагирует с хлором и бромом на свету или при нагревании.

При хлорировании метана сначала образуется хлорметан:

Хлорметан может взаимодействовать с хлором и дальше с образованием дихлорметана, трихлорметана и тетрахлорметана:

| Химическая активность хлора выше, чем активность брома, поэтому хлорирование протекает быстро и неизбирательно. |

Бромирование протекает более медленно.

Реакции замещения в алканах протекают по свободнорадикальному механизму.

Свободные радикалы R∙ – это атомы или группы связанных между собой атомов, которые содержат неспаренный электрон.

Первая стадия. Инициирование цепи.

Под действием кванта света или при нагревании молекула галогена разрывается на два радикала:

Свободные радикалы – очень активные частицы, которые стремятся образовать связь с каким-либо другим атомом.

Вторая стадия. Развитие цепи.

Радикал галогена взаимодействует с молекулой алкана и отрывает от него водород.

При этом образуется промежуточная частица – алкильный радикал, который в свою очередь взаимодействует с новой нераспавшейся молекулой хлора:

Третья стадия. Обрыв цепи.

При протекании цепного процесса рано или поздно радикалы сталкиваются с радикалами, образуя молекулы, радикальный процесс обрывается.

Могут столкнуться как одинаковые, так и разные радикалы, в том числе два метильных радикала:

1.2. Нитрование метана

Метан взаимодействует с разбавленной азотной кислотой по радикальному механизму, при нагревании до 140 о С и под давлением. Атом водорода в метане замещается на нитрогруппу NO2.

Например. При нитровании метана образуется преимущественно нитрометан: 2. Реакции разложения метана (д егидрирование, пиролиз)При медленном и длительном нагревании до 1500 о С метан разлагается до простых веществ:

Если процесс нагревания метана проводить очень быстро (примерно 0,01 с), то происходит межмолекулярное дегидрирование и образуется ацетилен: Пиролиз метана – промышленный способ получения ацетилена. 3. Окисление метанаАлканы – малополярные соединения, поэтому при обычных условиях они не окисляются даже сильными окислителями (перманганат калия, хромат или дихромат калия и др.). 3.1. Полное окисление – горениеАлканы горят с образованием углекислого газа и воды. Реакция горения алканов сопровождается выделением большого количества теплоты. Уравнение сгорания алканов в общем виде: При горении алканов в недостатке кислорода может образоваться угарный газ СО или сажа С. Промышленное значение имеет реакция окисления метана кислородом до простого вещества – углерода: Эта реакция используется для получения сажи. 3.2. Каталитическое окисление

Продукт реакции – так называемый «синтез-газ». Получение метана1. Взаимодействие галогеналканов с металлическим натрием (реакция Вюрца)Это один из лабораторных способов получения алканов. При этом происходит удвоение углеродного скелета. Реакция больше подходит для получения симметричных алканов. Получить таким образом метан нельзя. 2. Водный или кислотный гидролиз карбида алюминияЭтот способ получения используется в лаборатории для получения метана. 3. Декарбоксилирование солей карбоновых кислот (реакция Дюма)Реакция Дюма — это взаимодействие солей карбоновых кислот с щелочами при сплавлении. R–COONa + NaOH → R–H + Na2CO3 Декарбоксилирование — это отщепление (элиминирование) молекулы углекислого газа из карбоксильной группы (-COOH) или органической кислоты или карбоксилатной группы (-COOMe) соли органической кислоты. При взаимодействии ацетата натрия с гидроксидом натрия при сплавлении образуется метан и карбонат натрия: 4. Синтез Фишера-ТропшаИз синтез-газа (смесь угарного газа и водорода) при определенных условиях (катализатор, температура и давление) можно получить различные углеводороды: Это промышленный процесс получения алканов. Синтезом Фишера-Тропша можно получить метан: 5. Получение метана в промышленностиВ промышленности метан получают из нефти, каменного угля, природного и попутного газа . При переработке нефти используют ректификацию, крекинг и другие способы. Источник |